中国十大特色民居

- 格式:doc

- 大小:346.50 KB

- 文档页数:5

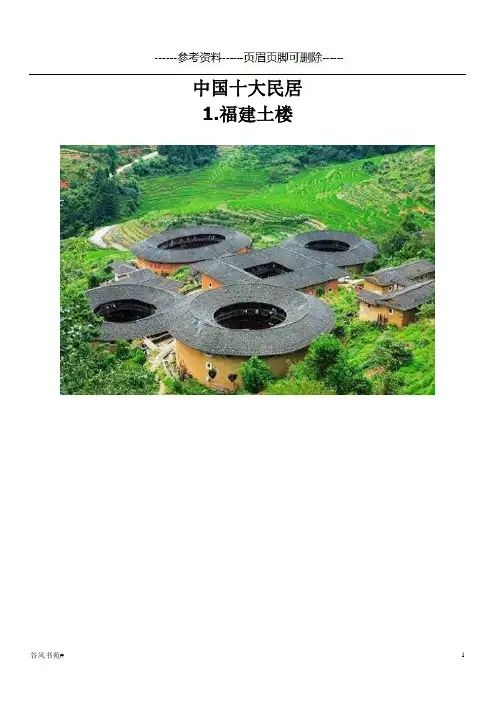

中国十大民居1.福建土楼

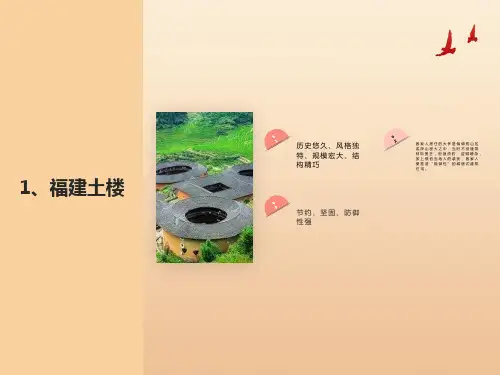

客家土楼,也称福建圆楼,是中华文明的一颗明珠,是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。

土楼民居以种姓聚族而群居特点和它的建造特色都与客家人的历史有密切相关。

客家人每到一处,本姓本家人总要聚居在一起。

加之客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密林之中,当时不但建筑材料蒉乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人便营造“抵御性”的城堡式建筑住宅。

这样也就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼。

土楼主要分布在福建省的龙岩、漳州等地区

福建土楼产生于宋元时期,经过明代早、中期的发展,明末、清代、民国时期逐渐成熟,并一直延续至今。

福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。

福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念,适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。

20世纪80年代,福建漳州市南靖县、龙岩市永定县的土楼被美国人误以为是蘑菇状的核武设备,殊不知这独一无二、从宋元时期就已经产出的大型夯土民居建筑,早在第一枚原子弹蘑菇云腾云驾雾之前,就已经在闽西南一块600多平方公里的土地矗立了数个世纪了。

中国“福建土楼”200 8年7月6日在加拿大魁北克城举行的第32届世界遗产大会上,被正式列入《世界遗产名录》。

中国传统民居是中国传统建筑中的重要组成部分,具有悠久的历史和独特的风格。

以下是一些常见的中国传统民居:

1. 四合院:四合院是中国北方地区的典型民居,其基本特点是四面房屋围合成一个院子,院子的入口设在南面或东南面。

北京的四合院是四合院的典型代表,分为单进或多进式,布局规整,中轴对称。

2. 福建土楼:福建土楼是中国南方地区的传统民居,主要分布在福建的龙岩、漳州等地区。

福建土楼以圆形、方形等形状的土楼建筑为代表,一般由多户人家聚居而成,其建筑风格独特,防风、防火、防盗等方面的功能非常出色。

3. 窑洞:窑洞是中国黄土高原地区的传统民居,其历史悠久,可以追溯到古代。

窑洞主要建在黄土高原的崖壁上,有靠崖窑和地坑窑两种形式。

窑洞内部结构简单,具有良好的保温和隔热性能。

4. 吊脚楼:吊脚楼是中国南方苗族、土家族等少数民族的传统民居,其特点是房屋悬于山腰或坡地,采用木结构或砖木结构,具有独特的民族风格。

5. 江南水乡民居:江南水乡民居是中国南方水乡地区的传统民居,其特点是房屋沿水而建,粉墙黛瓦,绿树掩映,给人以清新、幽静的感觉。

以上是中国传统民居中的一些主要类型,它们具有独特的历史和文化背景,是中国传统建筑文化的重要组成部分。

中国特色民居由于中国疆域辽阔,民族众多,各地的地理气候条件和生活方式都不相同,因此,各地人居住的房屋的样式和风格也不相同。

在中国的民居中,最具特点的是北京四合院、西北黄土高原的窑洞、安徽的古民居、蒙古的蒙古包和福建、广东等地的客家土楼。

一、福建南靖土楼南靖土楼成千上万,堪称“土楼王国”。

这些土楼大小不一,形状各异,除常见的圆形、方形外,还有椭圆形、五凤形、斗月形、扇形、交椅形、曲尺形、八卦形、围裙形、塔形、合字形、凸字形、前方后圆形、套筒形、雨伞形、方圆结合形、马蹄形等,并且拥有最大、最高、最古老、最奇特的土楼和蔚为壮观、美不胜收的土楼群。

日本建筑学家茂木计一郎誉为是“天上掉下的飞碟,地上长出的蘑菇”,联合国科教文组织顾问史蒂汶斯.安烈称"是世界上独一无二、神话般的山区建筑模式”对土楼申报世界文化遗产进行前期考察的美国专家内维尔.阿格纽认为“是我所见到的与周围环境相协调的民间建筑”,中国文物局、古建筑保护专家组组长罗哲文评价“看似千篇一律,实则不拘一格,各具特色”、“是世界建筑史上的奇葩”,上海同济大学教授路秉杰带领师生完成《福建南靖圆寨实测图集》后说:“没有看到南靖田螺坑的土楼群,不算真正看到土楼。

”有四位专家评价过土楼的历史和研究价值。

★“是世界上独一无二的神话般的山村建筑模式。

”——史蒂汶斯·安德烈(联合国科教文组织顾问)★“这是世界第一流的生土建筑”,“似黑色的UFO自天而降,又似蘑菇拔地飞腾而上。

”——茂本计一郎(日本东京大学教授)★“这是土楼博物馆。

各个地方特色民居有什么1.北京四合院中国汉族地区传统民居的主流是规整式住宅,以采取中轴对称方式布局的北京四合院为典型代表。

自元代正式建都北京起,四合院就与北京的宫殿、坊巷和胡同同时出现了。

经过明清的不断完善,终成典型格局。

四合是指东西南北四面围合成“口”字形。

北京正规四合院一般依东西向的胡同而坐北朝南。

经过数百年的营建,北京四合院从平面布局到内部结构、细部装修都形成了京师特有的京味风格。

2.福建土楼福建土楼以永定县客家土楼为代表。

永定的土楼极具特色,方、圆、八角和椭圆形皆有,主要由中心部位的单层厅堂和周围的四、五层楼房组成。

数量多,规模大,造型美。

曾有人形容其圆形者有如天外飞碟。

土楼用当地的生土、砂石、木片建成,坚固、安全、封闭,又有强烈的宗族特性。

楼内凿有水井,备有粮仓,如遇战乱、匪盗,大门一关,自成一体,可数月之内粮水不断。

且冬暖夏凉、防震抗风。

3.皖南民居皖南古村落是指位于安徽省长江以南山区地域范围内、以西递和宏村为代表的古村落,是具有共同地域文化背景的历史传统村落,有强烈的徽州文化特色。

皖南山区历史悠久,文化积淀深厚,民居特色鲜明。

村落不仅与地形、地貌、山水巧妙结合,而且还与明清徽商的雄厚经济实力和高雅超脱文化相辉映,使皖南古民居的文化环境更为丰富,村落景观更为突出。

4.窑洞民居中国北方黄河中上游地区窑洞式住宅较多,在陕西、甘肃、河南、山西等黄土地区,当地居民在天然土壁内开凿横洞,并常将数洞相连,在洞内加砌砖石,建造窑洞。

窑洞防火,防噪音,冬暖夏凉,节省土地,经济省工,将自然图景和生活图景有机结合,是因地制宜的完美建筑形式,渗透着人们对黄土地的热爱和眷恋。

5.蒙古包蒙古包是蒙古族牧民居住的一种房子。

建造和搬迁都很方便,适于牧业生产和游牧生活。

蒙古包古代称作穹庐、“毡包”或“毡帐”。

随着畜牧业经济的发展和牧民生活的改善,穹庐或毡帐逐渐被蒙古包代替。

蒙古包呈圆形尖顶,顶上和四周以一至两层厚毡覆盖。

中国十大传统民居及其特色建筑学082 108054047 葛珏骏中国传统的十大民居按地域可分为东北民居、华北民居、江南民居、岭南民居、客家民居、西北民居、西南民居、蒙古民居、新疆民居和西藏民居等十类。

民居的特色形成主要是根据其所在地区的气候特征和居民的生活方式,从而形成了在功能、结构、形式上都较为合理的营造方式。

一.东北民居:东北地区处于寒冷或严寒地区,一年之中夏季短冬季长,居住建筑对保温的高要求是重点。

建筑的主要特点是层高较低,屋盖坡度较大(为了积雪保暖)墙体较厚,且多采用土坯、原木、茅草等取于当地,且孔隙率较大,导热系数较小的材料作为围护结构。

较为典型的有井干式建筑、朝鲜族民居等。

二.华北民居:华北民居为中国传统民居中最具代表性的一种,经常被作为中国传统建筑的标志。

常以四合院形式布置,根据地方气候和文化差异而略有不同,比较典型的有北京四合院、晋中四合院等。

北京四合院中间庭院较大,为正方形,多采用硬山和卷棚顶,色彩较为鲜艳;山西四合院中间庭院较小,常采用单坡顶向院内采集雨水,颜色偏灰。

三.江南民居:江南民居是除四合院外又一具有代表性的中国传统民居。

建筑布置紧凑,也常以院落形式布置,但院落往往很小,称之为天井;由于建筑成片相连不利于防火,因而有马头墙出现作为隔断之用。

江南多雨水,致使形成檐廊,基本上是粉墙黛瓦,卧房常设在二楼以避免室内泛潮。

具有代表性的主要有徽州民居和浙江民居。

四.岭南民居:岭南民居主要指珠三角地区的传统民居,特点是通风良好,且受西方文化影响明显,建筑外观上有明显的西方建筑元素。

墙体颜色常常为朱红色,基于风水上的说法。

五.客家民居:客家民居是福建地区十分具有代表性的一类传统居住建筑,常被称作“土楼”。

一般由土坯做外墙,墙体厚实,整体呈圆形,体量巨大,内部房间众多。

中间常有祠堂。

六.西北民居:西北民居主要指宁夏、山西一带的传统民居,以窑洞最为典型。

窑洞是一种穴居的形式,热惰性非常好,冬暖夏凉,日照问题可以得到解决,室内通风往往不畅。

中华民风民俗中的民居风格丰富多样,具有深厚的历史文化底蕴和地方特色。

以下是一些具有代表性的民居风格:

1. 徽派建筑:主要分布在安徽、江西等地区,以砖木结构为主,外观典雅大方,多采用深宅大院的形式,有马头墙、小青瓦等特色元素。

2. 福建土楼:福建土楼是中国传统民居建筑的代表之一,建造时多采用夯土或土坯建造,具有就地取材、保暖隔热等特点。

3. 窑洞:主要分布在黄土高原地区,具有冬暖夏凉、节能环保的优点,是中国北方地区传统的民居形式之一。

4. 傣族竹楼:傣族竹楼是一种干阑式民居,以竹子为主要建筑材料,屋顶呈人字形,通风透气,适合热带雨林气候。

5. 藏族碉房:藏族碉房是一种石木结构的建筑形式,具有厚重的墙体、高矮错落的屋顶等特点,是藏族传统民居的主要形式之一。

6. 苗族吊脚楼:苗族吊脚楼是一种干阑式民居,以木结构为主,悬于山腰或坡地,具有独特的建筑风格和民族特色。

7. 客家土楼:客家土楼是中国传统民居建筑的代表之一,建造时多采用夯土或土坯建造,具有防御功能和聚族而居的特点。

这些民居风格各具特色,不仅反映了不同地区和民族的历史文化传统和生活方式,也是中华民风民俗的重要组成部分。

中国十大特色民居中国民俗文化源远流长,有许多值得欣赏的民俗文化,而民俗建筑又各具特色,欣赏起来也是别有一番风味。

1、:客家土楼,也称福建圆楼,是中华文明的一颗明珠,是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。

土楼民居以种姓聚族而群居特点和它的建造特色都与客家人的历史有密切相关。

客家人每到一处,本姓本家人总要聚居在一起。

加之客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密大之中,当时不但建筑材料蒉乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人便营造“抵御性”的城堡式建筑住宅。

这样也就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼。

土楼主要分布在福建省的龙岩、漳州等地区。

福建土楼产生于宋元时期,经过明代早、中期的发展,明末、清代、民国时期逐渐成熟,并一直延续至今。

福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。

福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念(参见董斌《现代风水精鉴》),适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。

2、开平碉楼:广东开平碉楼交错,形成中国绝无仅有的乡间景色。

碉楼中西合璧,融会了各种建筑风格的精髓。

开平境内最多的时候共有3000多座碉楼,目前尚存1800多座,分布在开平15个镇、办事处。

这些碉楼是上世纪开平华侨与村民主动把外国建筑文化与当地建筑文化相结合的结晶。

其数量之多,建筑之精美,风格之多样,堪称世界最大的“碉楼博物馆”。

建材上,有早期的泥墙楼(用灰沙、糖、盐、蚬壳、蚝壳等混合逐层锤打夯成),中期的青砖楼(用一般的青砖加厚建成),到最后的钢筋水泥楼(用钢筋混凝土按现代建筑用料建成)。

类型上,约分三大类:一是更楼或灯楼,这种楼一般建在村头或村尾,有些建在小山丘上,供民团及更夫使用,里面有探照灯及报警器,一旦发现匪贼立即报警,让村民准备。

中国十大特色当地民居(中国各地特色民居)一、中国十大特色民居中国民俗文化源远流长,有许多值得欣赏的民俗文化,而民俗建筑又各具特色,欣赏起来也是别有一番风味。

1、福建土楼:客家土楼,也称福建圆楼,是中华文明的一颗明珠,是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。

福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。

福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念(参见董斌《现代风水精鉴》),适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。

2、开平碉楼:广东开平碉楼交错,形成中国绝无仅有的乡间景色。

碉楼中西合璧,融会了各种建筑风格的精髓。

开平境内最多的时候共有3000多座碉楼,目前尚存1800多座,分布在开平15个镇、办事处。

这些碉楼是上世纪开平华侨与村民主动把外国建筑文化与当地建筑文化相结合的结晶。

其数量之多,建筑之精美,风格之多样,堪称世界最大的“碉楼博物馆”。

3、王家大院:王家大院是清代民居建筑的集大成者,由历史上灵石县四大家族之一的太原王氏后裔——静升王家于清康熙、雍正、乾隆、嘉庆年间先后建成。

建筑规模宏大,拥有“五巷”、“五堡”、“五祠堂”。

其中,五座古堡的院落布局分别被喻为“龙”、“凤”、“龟”、“麟”、“虎”五瑞兽造型,总面积达25万平方米以上。

现以“中国民居艺术馆”、“中华王氏博物馆”和“力群美术馆”开放的红门堡(龙)、高家崖(凤)、崇宁堡(虎)三大建筑群和王氏宗祠等,共有大小院落231 座,房屋2078间,面积8万平方米。

4、乔家大院:乔家大院位于山西省祁县乔家堡村,北距太原54公里,南距东观镇仅2公里。

它又名在中堂,是清代中国著名的商业金融资本家乔致庸的宅第。

中国特色民居8个,加介绍中国特色民居8个,介绍如下:1、福建土楼福建土楼,因其大多数为福建客家人所建,故又称“客家土楼”。

中华文明的一颗明珠,是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。

2、开平碉楼开平碉楼,位于广东省江门市下辖的开平市境内,是中国乡土建筑的一个特殊类型,是集集防卫、居住和中西建筑艺术于一体的多层塔楼式建筑,中西合璧的民居,中国华侨文化的纪念丰碑,有古希腊、古罗马及伊斯兰等多种风格。

碉楼分布的并不密集,反而到处都是,呈现连绵不断的景象。

这里可以说是十分特色的民居,甚至可以说是特别的博物馆,因为它见证了历史的变革,还折射出更多的东西来,是十分带有艺术美感的。

3、湘西吊脚楼湘西吊脚楼,属于古代干阑式建筑的范畴。

这种建筑形式主要分布在南方,特别是长江流域地区,以及山区。

因这些地域多水多雨,空气和地层湿度大,由于干阑式建筑是底层架空,对防潮和通风极为有利。

土家族大都居住在山坡陡岭,由于这地势关系,住房多采用吊脚楼形式。

在住宅两端立四根木柱,沿着山坡的走向搭成木架,在与正屋地面平齐的高度上搭横木,盖上木板,三面装半装台的板壁或木走廊,以草或杉皮作天盖,楼下四面皆空,可用作堆积肥料,也可以临时拴牲口,楼上一般是闺女儿做鞋、绣花或乘凉的地方。

4、北京四合院四合院又称四合房,是一种中国传统合院式建筑,其格局为一个院子四面建有房屋,通常由正房、东西厢房和倒座房组成,从四面将庭院合围在中间,故名四合院。

一般都是按照中国审美来建筑的,比如对称,还有四四方方的外形。

四合院一般建立自明朝,外形古朴,十分具有价值,不仅可以住更是可以收藏。

5、乔家大院乔家大院又名在中堂,位于山西省祁县乔家堡村,始建于1756年,北距太原54公里,南距东观镇仅2公里。

它又名在中堂,是清代中国著名的商业金融资本家乔致庸的宅第。

始建于清代乾隆年间,以后曾有两次增修,一次扩建,经过几代人的不断努力,于民国初年建成一座宏伟的建筑群体,并集中体现了中国清代北方民居的独特风格。

中国经典传统民居住宅的十大表现形式在中国建筑的发展历史上,至少有着这十种经典的传统民居住宅,在历史长河中占据着重要地位,流传至今,仍能看到它不可泯灭的身影,这就是蒙古包,四合院,晋中大院,陕北窑洞,徽系民居,浙江民居,西藏碉楼,湘西吊脚楼,客家土楼,傣家竹楼。

其中在现代建筑中,四合院和徽系民居因为兼容性强,而成为保存最为完整,且仍被大多数人使用的两种建筑方式。

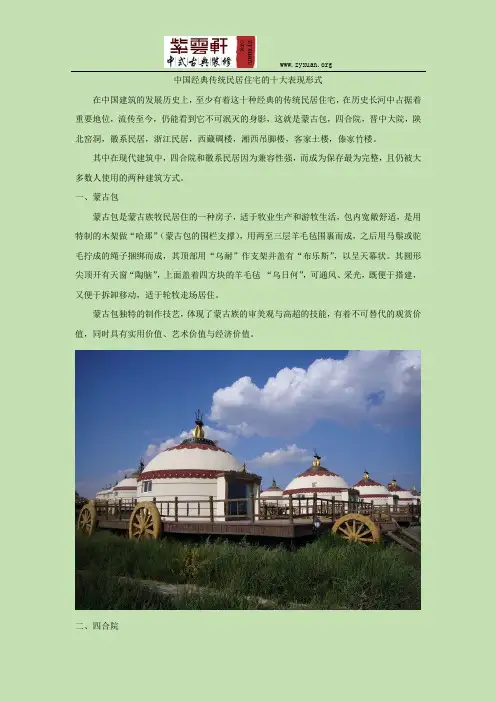

一、蒙古包蒙古包是蒙古族牧民居住的一种房子,适于牧业生产和游牧生活,包内宽敞舒适,是用特制的木架做“哈那”(蒙古包的围栏支撑),用两至三层羊毛毡围裹而成,之后用马鬃或驼毛拧成的绳子捆绑而成,其顶部用“乌耐”作支架并盖有“布乐斯”,以呈天幕状。

其圆形尖顶开有天窗“陶脑”,上面盖着四方块的羊毛毡“乌日何”,可通风、采光,既便于搭建,又便于拆卸移动,适于轮牧走场居住。

蒙古包独特的制作技艺,体现了蒙古族的审美观与高超的技能,有着不可替代的观赏价值,同时具有实用价值、艺术价值与经济价值。

二、四合院四合院又称四合房,是中国的一种传统合院式建筑,其格局为一个院子四面建有房屋,从四面将庭院合围在中间,故名四合院。

四合院就是三合院前面又加门房的屋舍来封闭。

若呈“口”字形的称为一进院落;“日”字形的称为二进院落;“目”字形的称为三进院落。

一般而言,大宅院中,第一进为门屋,第二进是厅堂,第三进或后进为私室或闺房,是妇女或眷属的活动空间,一般人不得随意进入,难怪古人有诗云:“庭院深深深几许”。

庭院越深,越不得窥其堂奥。

四合院至少有3000多年的历史,在中国各地有多种类型,其中以北京四合院为典型。

四合院通常为大家庭所居住,提供了对外界比较隐密的庭院空间,其建筑和格局体现了中国传统的尊卑等级思想以及阴阳五行学说。

三、晋中大院晋中大院也叫山西大院,是中国民居建筑的典范,向有“北在山西,南在安徽”之说。

皖南民居以朴实清新而闻名,晋中大院则以深邃富丽著称。

在山西,元明清时期的民居现存尚有近1300处,其中最精彩的部分,当数集中分布在晋中一带的晋商豪宅大院。

中国各民族的住房建筑特色中国是一个多民族聚居的国家,拥有丰富多样的文化和建筑传统。

每个民族都有其独特的住房建筑特色,通过不同的建筑风格、结构和材料展现出各自的民族特色。

本文将对中国各民族的住房建筑特色进行探讨和介绍。

一、汉族传统住宅汉族是中国最大的民族群体,其住宅建筑有着悠久的历史和丰富的建筑风格。

在古代,汉族住宅多以庭院式建筑为主,以四合院为代表。

四合院围绕中心庭院布局,有前后左右四个翼房,整体构成一个封闭的空间。

四合院注重空间布局和庭院景观的形成,给人一种宁静和谐的感觉。

二、藏族传统住宅藏族是中国西南地区的主要民族之一,其传统住宅被称为“藏式建筑”。

藏式建筑注重与自然环境的融合,以适应高原气候和地理条件。

藏式建筑多采用木结构,墙体采用石块等材料砌筑而成,具有很强的隔热保温性能。

在外观上,藏式建筑多采用白墙红柱的颜色搭配,装饰着精美的图案和彩绘,呈现出独特的艺术风格。

三、维吾尔族传统住宅维吾尔族主要分布在中国的新疆地区,其传统住宅被称为“乌孜别克式建筑”。

乌孜别克式建筑以砖木结构为主,外墙多采用夯土墙,屋顶采用瓦片覆盖。

乌孜别克式建筑的特点是风格独特、造型奇特、装饰精美。

建筑物通常由多个独立的房间组成,每个房间都有单独的出入口,形成一个相对独立的生活空间。

四、壮族传统住宅壮族是中国南方的一个少数民族,其传统住宅以“木楼”为代表。

木楼多为三层或四层,采用木结构,楼层之间通过楼梯相连。

木楼的外墙多用竹瓦或木瓦覆盖,窗户和门窗装饰精美。

木楼的设计注重通风和采光,同时还能抵御台风和雨水的侵袭。

壮族木楼不仅是居住的场所,也是壮族文化和艺术的展示。

五、哈尼族传统住宅哈尼族主要分布在中国的云南地区,其传统住宅是著名的“土楼”。

土楼是由土坯砌筑而成的多层建筑物,外墙斜坡状,上层较大,下层较小。

土楼的设计灵感来源于自然界,形状独特,结构稳固。

土楼内部分为不同的房间,可供多户人家居住。

土楼是哈尼族世居千年的象征,也是中国传统建筑中的瑰宝。

中国历史上⼗⼤最具特⾊的民居建筑风格 在中国建筑的发展历史上,⾄少有着这⼗种经典的传统民居住宅,在历史长河中占据着重要地位,流传⾄今,仍能看到它不可泯灭的⾝影,这就是蒙古包,四合院,晋中⼤院,陕北窑洞,徽系民居,浙江民居,西藏碉楼,湘西吊脚楼,客家⼟楼,傣家⽵楼。

其中在现代建筑中,四合院和徽系民居因为兼容性强,⽽成为保存最为完整,且仍被⼤多数⼈使⽤的两种建筑⽅式。

⼀、蒙古包蒙古包是蒙古族牧民居住的⼀种房⼦,适于牧业⽣产和游牧⽣活,包内宽敞舒适,是⽤特制的⽊架做“哈那”(蒙古包的围栏⽀撑),⽤两⾄三层⽺⽑毡围裹⽽成,之后⽤马鬃或驼⽑拧成的绳⼦捆绑⽽成,其顶部⽤“乌耐”作⽀架并盖有“布乐斯”,以呈天幕状。

其圆形尖顶开有天窗“陶脑”,上⾯盖着四⽅块的⽺⽑毡“乌⽇何”,可通风、采光,既便于搭建,⼜便于拆卸移动,适于轮牧⾛场居住。

蒙古包独特的制作技艺,体现了蒙古族的审美观与⾼超的技能,有着不可替代的观赏价值,同时具有实⽤价值、艺术价值与经济价值。

⼆、四合院四合院⼜称四合房,是中国的⼀种传统合院式建筑,其格局为⼀个院⼦四⾯建有房屋,从四⾯将庭院合围在中间,故名四合院。

四合院就是三合院前⾯⼜加门房的屋舍来封闭。

若呈“⼝”字形的称为⼀进院落;“⽇”字形的称为⼆进院落;“⽬”字形的称为三进院落。

⼀般⽽⾔,⼤宅院中,第⼀进为门屋,第⼆进是厅堂,第三进或后进为私室或闺房,是妇⼥或眷属的活动空间,⼀般⼈不得随意进⼊,难怪古⼈有诗云:“庭院深深深⼏许”。

庭院越深,越不得窥其堂奥。

四合院⾄少有3000多年的历史,在中国各地有多种类型,其中以北京四合院为典型。

四合院通常为⼤家庭所居住,提供了对外界⽐较隐密的庭院空间,其建筑和格局体现了中国传统的尊卑等级思想以及阴阳五⾏学说。

三、晋中⼤院晋中⼤院也叫⼭西⼤院,是中国民居建筑的典范,向有“北在⼭西,南在安徽”之说。

皖南民居以朴实清新⽽闻名,晋中⼤院则以深邃富丽著称。

在⼭西,元明清时期的民居现存尚有近1300处,其中最精彩的部分,当数集中分布在晋中⼀带的晋商豪宅⼤院。

一、江苏扬州民居特色扬州民居以规整严谨的院落式为单元,组群布局,规模宏大,栋宇鳞次。

不论房屋大小,间、厢、披、廊等配置适当,比例均整。

不论室内外都有较好的空间组合,并因地制宜布置庭园,使之达到观之者畅、居之者适的雅致人居环境。

外观青砖黛瓦,清水磨砖门楼,雄浑古朴,与江南粉墙黛瓦,黑白相间,简约明显区别。

屋面坡度由峭到曲到翘,具有韵律美感。

内观,房与房、房与天井、庭院、火巷之间纵横深邃、互联通透,虚实相生。

空间组合情调,变幻意境灵活有度,讲究效能。

装修雕琢洗练大气、排列讲究对称和谐。

在砌房造屋意识上讲究中轴贯穿,两厢对称,儒家中庸之道思想。

房屋构架取三、五、七架,进深为三、五、七进单数组合,体现奇数为阳,偶数为阴的风水意识。

二、安徽徽派民居特色①它以黛瓦、粉壁、马头墙为表型特征。

②以砖雕、木雕、石雕为装饰特色。

③以高宅、深井、大厅为居家特点三、浙江天台民居天台的古民居呈口字形,近于北方的四合院,又多了一点锦绣江南的灵秀、纤巧和雅致,闪烁着蕴含着儒、释、道共辉的天台山文化。

四、江西南昌民居五、福建永定圆形土楼六、福建龙岩方形土楼永定土楼是东方建筑文明的一颗明珠,是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国农村建筑的一朵奇葩。

永定土楼以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点屹立于世界民居建筑艺术之林。

永定土楼分圆形和方形两种,全县有圆楼360座、方楼4000余座,从建筑特色来看,尤以奇特的圆形土楼最富有客家传统色彩,也最为讲究。

圆形土楼是客家民居的典范,似一巨大的蘑菇拔地而起,又似天外飞来的飞碟。

七、广东梅县五凤楼五凤楼的“五凤”分别指五种不同颜色的“鸟”:品、黄、绿、紫和白色。

它同时也象征着东、南、西、北以及中五个方位,因此称为“五凤楼”。

最为常见的五凤楼有三个厅堂两个边房。

后堂和两边的房屋一般是两层的,在楼的前面都有一个半圆状的池塘,其中池塘的直径边靠近土楼以之平行,夹在塘与土楼之间还有一个称为“禾堂”的空地,它是客家人用来晒谷物等的场所。

汉族的传统民居类型

1. 四合院:四合院是汉族传统民居的典型代表,主要分布在北京、河北、山西等地。

它由四个房屋围成一个正方形或长方形的院落,中间是一个露天的庭院。

四合院通常采用砖石结构,建筑风格严谨、庄重,体现了中国传统文化中家庭观念和社会秩序的重要性。

2. 窑洞:窑洞是汉族传统民居的一种特殊类型,主要分布在中国北方的黄土高原地区,如陕西、山西、河南等地。

窑洞是在黄土坡上开凿而成的,呈拱形,内部空间较大,可以容纳多个房间。

窑洞具有冬暖夏凉、节能环保等优点,是当地居民的主要居住形式。

3. 客家土楼:客家土楼是汉族传统民居的一种独特类型,主要分布在福建、广东、江西等地。

它是用土坯或砖石建成的圆形或方形建筑,通常有多层,每层有多个房间。

土楼具有防御性能强、通风采光好等特点,是客家人民居文化的重要代表。

4. 水乡民居:水乡民居是汉族传统民居的一种特殊类型,主要分布在江南水乡地区,如江苏、浙江、上海等地。

它是一种临水而建的建筑,通常有两层或三层,底层是架空的,用于停放船只和储物,上层是居住空间。

水乡民居以白色的墙壁、黑色的屋顶和精巧的木雕、石雕等装饰为特色,体现了江南地区独特的水乡文化。

总之,汉族的传统民居类型丰富多彩,每一种类型都有其独特的建筑风格和文化内涵,反映了汉族人民的智慧和创造力。

中国十大特色民俗建筑中国十大民居有哪些?中国民俗文化源远流长,有许多值得欣赏的民俗文化,而民俗建筑又各具特色,欣赏起来也是别有一番风味。

福建土楼荣誉:主要分布于福建漳州南靖、华安及龙岩永定,客家土楼,世界文化遗产,东方古城堡,世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,以分布广、保存完好著称。

开平碉楼荣誉:广东开平市,世界文化遗产,集防卫、居住和中西建筑艺术于一体的多层塔楼式建筑,中西合璧的民居,中国华侨文化的纪念丰碑。

北京四合院荣誉:北京,汉族传统合院式建筑,格局为一个院子四面建有房屋,中国四合院民居的典型代表形式,中国建筑精粹,集聚深厚的文化内涵,北京恭王府为现存北京最大的四合院,现承载旅游品牌“北京人家”。

西递-宏村荣誉:安徽黟县,世界文化遗产,国家AAAAA级景区,皖南徽派古建筑的杰出代表,中国历史文化名村,古民居建筑的艺术宝库。

湘西吊脚楼荣誉:南方少数民族(苗/侗/壮/布依/土家族)的传统民居样式,以“体量较大,下屋架空,上层铺木板”为特征的古代干阑式建筑,古香古色、建筑风格特殊的吊脚楼。

客家围屋荣誉:别称客家围龙屋,以南北子午线为中轴,东西两边对称,前低后高,主次分明,坐落有序,布局规整,依屋前的池塘和正堂后的“围龙”组合成一个整体,中华客家文化特色民居建筑,主要分布于广东梅州兴宁、梅江、西江千户苗寨荣誉:贵州黔东南,中国乃至全世界最大的苗族聚居村,苗族传统文化重要的承载者,以吊脚楼为特色的苗寨建筑风貌,深厚的苗族文化风情享誉四海,国家级非物质文化遗产。

丹巴藏寨荣誉:四川甘孜州丹巴县,中国乡土民居建筑的一朵奇葩,以丹巴三绝(甲居藏寨/碉楼群/美女)著称于世,顶层外缘的黄、黑、白三种色带形成嘉绒藏寨的一大特色。

连南千年瑶寨荣誉:广东清远连南瑶族自治县三排镇,中国瑶族第一寨,世界瑶族首领排,全国乃至全世界规模最大、最古老、最有特色的瑶寨,堪称世界建筑奇观。

黎平侗寨荣誉:贵州黎平县东南部,国家4A级旅游景区,肇兴侗寨以鼓楼群著称,有“千家肇洞”“侗乡第一寨”之美誉,鼓楼文化艺术之乡,国家级风景名胜区。

中国十大特色民居1、福建土楼:客家土楼,也称福建圆楼,是中华文明的一颗明珠,是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。

土楼民居以种姓聚族而群居特点和它的建造特色都与客家人的历史有密切相关。

客家人每到一处,本姓本家人总要聚居在一起。

加之客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密大之中,当时不但建筑材料蒉乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人便营造“抵御性”的城堡式建筑住宅。

这样也就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼。

土楼主要分布在福建省的龙岩、漳州等地区。

福建土楼产生于宋元时期,经过明代早、中期的发展,明末、清代、民国时期逐渐成熟,并一直延续至今。

福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。

福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念(参见董斌《现代风水精鉴》),适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。

2、开平碉楼:广东开平碉楼交错,形成中国绝无仅有的乡间景色。

碉楼中西合璧,融会了各种建筑风格的精髓。

开平境内最多的时候共有3000多座碉楼,目前尚存1800多座,分布在开平15个镇、办事处。

这些碉楼是上世纪开平华侨与村民主动把外国建筑文化与当地建筑文化相结合的结晶。

其数量之多,建筑之精美,风格之多样,堪称世界最大的“碉楼博物馆”。

建材上,有早期的泥墙楼(用灰沙、糖、盐、蚬壳、蚝壳等混合逐层锤打夯成),中期的青砖楼(用一般的青砖加厚建成),到最后的钢筋水泥楼(用钢筋混凝土按现代建筑用料建成)。

类型上,约分三大类:一是更楼或灯楼,这种楼一般建在村头或村尾,有些建在小山丘上,供民团及更夫使用,里面有探照灯及报警器,一旦发现匪贼立即报警,让村民准备。

二是众楼,由十多户或几户人家合资兴建,这种碉楼有3~6层,每层设有2~4间房,如有匪贼或洪涝,各户人家可住进众楼,以避灾难。

三是居楼,由华侨独资兴建,用于长久居住。

开平碉楼中西合璧,碉楼的造型千姿百态。

最大特点是按照自己的意愿选取不同的外国建筑式样综合一起,自成一体,既有古希腊、罗马的风格,又有哥特、伊斯兰、巴洛克和洛可可风格的建筑要素,很难将开平碉楼具体归入国外某一个时期的某种建筑风格之中。

这些不同风格流派不同宗教的建筑元素在开平碉楼中和谐共处,表现出特有的艺术魅力。

它在建筑结构上则充分体现了防卫功能,其共同特点就是门窗窄小,钢窗、铁门,墙身厚,顶层四面都有枪眼,楼顶还有瞭望台、探照灯、警报器等,在历史上对保护村民生命财产安全有极大贡献。

3、王家大院:王家大院是清代民居建筑的集大成者,由历史上灵石县四大家族之一的太原王氏后裔——静升王家于清康熙、雍正、乾隆、嘉庆年间先后建成。

建筑规模宏大,拥有“五巷”、“五堡”、“五祠堂”。

其中,五座古堡的院落布局分别被喻为“龙”、“凤”、“龟”、“麟”、“虎”五瑞兽造型,总面积达25万平方米以上。

现以“中国民居艺术馆”、“中华王氏博物馆”和“力群美术馆”开放的红门堡(龙)、高家崖(凤)、崇宁堡(虎)三大建筑群和王氏宗祠等,共有大小院落231 座,房屋2078间,面积8万平方米。

王氏宗祠分上下两院,功能齐全,设计考究,祠前有精雕细刻的“孝义坊”。

宗祠作为王氏先祖灵魂栖息的家园,1998年以来,已有数万名海外王氏后裔相继到此观光并拜祖敬香。

4、乔家大院:乔家大院位于山西省祁县乔家堡村,北距太原54公里,南距东观镇仅2公里。

它又名在中堂,是清代中国著名的商业金融资本家乔致庸的宅第。

始建于清代乾隆年间,以后曾有两次增修,一次扩建,经过几代人的不断努力,于民国初年建成一座宏伟的建筑群体,并集中体现了中国清代北方民居的独特风格。

大院为全封闭式的城堡式建筑群,占地10642(约十六亩)平方米,建筑面积4175平方米,分6个大院,20个小院,313间房屋。

大院三面临街,不与周围民居相连。

外围是封闭的砖墙,高10米有余,上层是女墙式的垛口,还有更楼,眺阁点缀其间,显得气势宏伟,威严高大。

大门坐西朝东,上有高大的顶楼,中间城门洞式的门道,大门对面是砖雕百寿图照壁。

大门以里,是一条石铺的东西走向的甬道,甬道两侧靠墙有护墙围台,甬道尽头是祖先祠堂,与大门遥遥相对,为庙堂式结构。

北面三个大院,都是芜廊出檐大门,暗棂暗柱,三大开间,车轿出入绰绰有余,门外侧有栓马柱和上马石,从东往西数,依次为老院,西北院,书房院。

布所有院落都是正偏结构,正院主人居住,偏院则是客房佣人住室及灶房。

在建筑上偏院较为低矮,房顶结构也大不相同,正院都为瓦房出檐,偏院则为方砖铺顶的平房,既表现了伦理上的尊卑有序,又显示了建筑上层次感。

大院有主楼四座,门楼,更楼,眺阁六座。

各院房顶有走道相通,便于夜间巡更护院。

综观全院布局严谨,设计精巧,俯视成“喜喜”字形,建筑考究,砖瓦磨合,精工细做,斗拱飞檐,彩饰金装,砖石木雕,工艺精湛,充分显示了中国劳动人民高超的建筑工艺水平,被专家学者誉之为:“北方民居建筑史上一颗璀璨的明珠”,因此素有“皇家有故宫,民宅看乔家”之说,名扬三晋,誉满海内外。

5、皇城相府:皇城相府(国家AAAA级景区),皇城相府(又称午亭山村)总面积3.6万平方米,是清文渊阁大学士兼吏部尚书加三级、《康熙字典》总阅官、康熙皇帝35年经筵讲师陈廷敬的故居。

其建筑依山就势,随形生变,官宅民居,鳞次栉比,是一组别具特色的明清城堡式官宅建筑群。

“绿树村边合、青山郭外斜”,皇城相府不仅是一幅古代“自然山水画”、更是一座具有强烈人文精神的东方古城堡。

皇城村居住着234户,680余口人家,耕种着480亩土地,全村总面积1.7平方公里。

地下有丰富的、得天独厚的煤炭资源,地上有清代康熙皇帝的老师,《康熙字典》总阅官文渊阁大学士兼吏部尚书陈廷敬故里“皇城相府”。

改革开放以来,先后创办了煤炭开采,轻工、农副产品加工,旅游服务等多种产业。

皇城相府2001年被山西省政府确定为新十大旅游景点之一。

目前,皇城相府每日游人如织,络绎不绝。

“绿树村边合,青山郭外斜。

”巍然城堡,雉堞林立;旧院古宅,错落典雅。

绮丽的自然风光同返朴的人文景致交相辉映,构成了皇城独具魅力的风采。

6、大邑刘氏庄园博物馆:建于1958年10月,1966年11月被国务院公布为第9批全国重点文物保护单位。

为中国近现代社会的重要史迹和代表性建筑之一。

该馆建立四十多年来,积累了丰富的藏品,内涵丰富。

现有文物,藏品2万余件,规模宠大,保存完好的庄园建筑群,及庄园遗存的大量实物和文献资料,加上独具特色的庄园陈列,构成了一个有机整体,为认识和研究中国半封建、半殖民地社会经济、文化建筑及中国四川军阀史、民俗学的重要场所和实物现场,是旧中国农村的一个缩影,是中国社会发展史的一个断面。

该馆内的川西民俗博物馆,新开的“小姐楼”等内容丰富多彩,建筑风格独特,是认识旧中国国情和民风民俗的重要场所。

该馆馆藏文物2700多件,内有一级品15件,包括一套清代紫檀木镶大理石桌椅,其中8把坐椅通高108厘米、宽99厘米、坐深60厘米,嵌有各色宝珠27颗,四周有螺钿装饰的花草图形。

老庄园呈不规则多边形,四周由6米多高的风火砖墙围绕,7道大门耸立,大门两侧墙壁均有枪眼;内有27个天井,180余间房屋,3个花园。

老公馆是刘文彩先后霸占23户农民的屋基和田地,于1932年营建起来的。

刘文彩每撵走一户或几户农民就砌一堵墙,开一道门,修一座房屋。

庄园内重墙夹巷,厚门铁锁,秘室复道,布局零乱,阴森恐怖,整座庄园宛若黑沉沉的迷宫建筑。

老公馆为主要展出区。

基本陈列由序馆、雇工院、刘文彩生活现场、大型泥塑《收租院》4个相联系的部分组成。

新公馆布置有川西民俗陈列。

7、宏村:宏村的选址、布局,宏村的美景都和水有着直接的关系,是一座经过严谨规划的古村落。

村内外人工水系的规划设计相当精致巧妙,专家评价宏村是“人文景观、自然景观相得益彰,是世界上少有的古代有详细规划之村落”。

被中外建筑专家称为“中国传统的一颗明珠”、“研究中国古代水利史的活教材”。

宏村被誉为“中国画里的乡村”,联合国专家称赞它为“举世无双的小城镇水街景观”。

因为它背倚黄山余脉羊栈岭、雷岗山等,地势较高,有时云蒸霞蔚,如浓墨重彩,有时似泼墨写意,四周山色与粉墙青瓦倒映湖中,人、古建筑与大自然融为一体,好似一幅徐徐展开的山水画卷。

水在宏村的选址中作用重大。

相传宏村的汪氏祖先先后在歙县唐模、黟县奇墅湖村居住,但都曾遭遇火灾。

后来汪氏举家迁到雷岗山下,最初建十三楼,取名弘村,取弘广发达之意。

在村落的科学布局中,水起着重要的作用。

整个村落采用仿生学的“牛”形布局,以雷岗山为牛头,村口的两株古树为牛角,月沼为牛胃,南湖为牛肚,蜿蜒的水圳为牛肠,民居建筑为牛身,四座古桥为牛脚,称作“山为牛头树为角,桥为四蹄屋为身”,形状惟妙惟肖,整个村落就像一头悠闲的水牛静卧在青山绿水之中。

8、西递村:西递村建房多用黑色大理石,两条清泉穿村而过,99条高墙深巷,各具特色的古民居,使游客如置身迷宫。

村头有座明万历六年(公元1578)建的三间四柱五楼的青石牌坊,峥嵘巍峨,结构精巧,是胡氏家族地位显赫的象征。

村中有座康熙年间建造的“履福堂”,陈设典雅,充满书香气息,厅堂题为“书诗经世文章,孝悌传为报本”、“读书好营商好效好便好,创业难守成难知难不难”的对联,显示了儒学向建筑的渗透。

村中另一古宅为“大夫第”,建于清康熙三十年(公元1691年)。

“大夫第”为临街亭阁式建筑,原用于观景,楼额悬有“桃花源里人家。

”六个大字”有趣的是,近人多将此楼当作古装戏中小姐择婿“热抛绣球”所在,现已成为西递村举办此项民俗活动的场所。

“大夫第”门额下还有“作退一步想”的题字,语意双关,耐人寻味。

此外,村中各家各户的富丽宅院、精巧的花园、黑色大理石制作的门框、漏窗,石雕的奇花异卉、飞禽走兽,砖雕的楼台亭阁、人物戏文,及精美的木雕,绚丽的彩绘、壁画,都体现了中国古代艺术之精华。

西递是黄山市最具代表性的古民居旅游景点,坐落于黄山南麓,距屯溪54公里,距黄山风景区仅40公里,距黟县县城8公里。

该村东西长700米,南北宽300米,居民三百余户,人口一千多。

因村边有水西流,又因古有递送邮件的驿站,故而得名“西递”,素有“桃花源里人家”之称。

9、姜氏庄园:姜氏庄园位于米脂县城东南16公里桥河岔乡,建于清朝同治年间。

姜氏庄园由该村首富姜耀祖请北京专家设计,招聚县内能工巧匠兴建而成,前后用时十三年。

姜氏庄园设计巧妙,施工精细,布局紧凑,由上而下,浑然一体。

对外严于防患,院内互相通联,是陕北罕见的庄园建筑。