轨道交通枢纽商业中心发展研究——以上海为例

- 格式:doc

- 大小:545.50 KB

- 文档页数:7

地铁商业及综合体成功案例研究1. 引言地铁商业及综合体作为城市发展的重要组成部分,已经成为了现代城市经济发展的重要引擎之一。

在过去的几十年里,地铁商业及综合体在全球范围内取得了巨大的成功,为城市的经济、社会以及文化发展做出了积极的贡献。

本文将通过案例研究,探讨地铁商业及综合体的成功因素,以及对城市经济发展的影响。

2. 案例一:上海地铁1号线综合体上海地铁1号线综合体是中国地铁商业及综合体发展的一个典范。

该综合体位于上海市中心区域,与1号线地铁站相连。

综合体内部设有购物中心、商务办公区、餐饮娱乐区等功能区域,为乘客和当地居民提供了大量的消费和娱乐选择。

该综合体的成功主要得益于以下几个因素:2.1 交通便利性地铁1号线作为上海市最重要的交通干线之一,每天都有大量的乘客通过该线路出行。

通过与地铁站的直接连接,综合体得以吸引更多的潜在消费者。

乘客可以在地铁站下车后直接进入综合体,方便快捷。

2.2 多样化的商品和服务上海地铁1号线综合体的购物中心拥有各类商品和服务,包括时装、美妆、电子产品等。

乘客可以根据自己的需求选择适合的商品,从而提高了综合体的吸引力。

此外,综合体还提供各种餐饮和娱乐选择,满足乘客不同的消费需求。

2.3 地铁商业及综合体的协同效应上海地铁1号线综合体与地铁站形成了一种协同效应。

乘客在等待地铁时可以在综合体购物或休闲。

同时,购物者也可以通过地铁方便地到达综合体。

这种协同效应使得综合体与地铁站的吸引力相辅相成,带动了双方的发展。

3. 案例二:伦敦地铁商业及综合体伦敦地铁商业及综合体以其独特的设计和建设理念而闻名。

该综合体位于伦敦市中心,拥有多个地铁站与城市其他区域相连。

综合体内设有购物中心、餐厅、剧院等各种设施,为乘客和当地居民提供了丰富的消费和娱乐选择。

3.1 建筑设计与城市融合伦敦地铁商业及综合体的建筑设计与周围城市融为一体,保留了原有建筑的特色,并结合了现代化的设施和空间规划。

这种建筑设计使得综合体成为了城市的地标之一,吸引了大量的游客和本地居民前来消费。

上海虹桥交通枢纽商业网点规划专题研究一、虹桥交通枢纽规划要点二、虹桥交通枢纽周边10公里商圈及其竞争情况三、虹桥交通枢纽片区商业网点规划思路四、虹桥交通枢纽航站楼商业综合体研究五、虹桥交通枢纽磁悬浮及高速铁路火车站综合体研究六、站前商业区大型综合体开发研究背景深圳新摩尔商业管理公司先后完成了深圳地铁商业综合体和上海松江轨道交通枢纽商业综合体论证项目,同时在服务长沙新火车站高速铁路及其周边8公里片区商业网点规划研究课题,在交通枢纽区域商业规划和商业综合体开发与运营方面具有核心能力。

英国阿特金斯公司参与了上海虹桥交通枢纽规划工作,双方共同深化对虹桥交通枢纽区域规划的认识,两家公司组成联合小组专题研究上海虹桥综合交通枢纽片区商业规划以及在该区域开发世界一流商业综合体的高难度课题,整合规划设计、商业规划、招商和经营管理一流团队服务虹桥区域各类商业综合体(包含酒店、公寓、、写字楼购物中心、商业街区)项目。

杨宝民先生从2006年开始认定虹桥交通枢纽的学术研究价值,期待对虹桥新城的开发与建设有所贡献。

一、虹桥交通枢纽规划要点上海虹桥交通枢纽位于闵行区华漕镇,属于上海郊区。

上海市政府正式发布《上海市综合客运交通枢纽布局规划》,其中称,规划中的虹桥综合交通枢纽是包括城际铁路、高速铁路、轨道交通、长途客运、市内公交等多种换乘方式于一体的交通“巨无霸”,近27平方公里的占地面积也使之成为将来上海最大的铁路客运站。

在主体建筑内的地下设置两个城市地铁车站,引入5条通往上海市区各个方向的地铁线;在主体建筑的东西两侧分别设有交通广场,分别设置长途高速巴士、城市公交车站和出租汽车场地,区域内还配置了足够的社会车辆停车场。

另外,在枢纽主体建筑内的地下和地上分别设置了3条贯通整个建筑东西向的大通道,并布置商业、餐饮等设施。

虹桥接通枢纽的规划范围为:东起外环线(环西一大道),西至现状铁路外环线,北起北翟路、北青公路,南至沪青平高速公路,总用地约26.26km2,跨越闵行、长宁两区,现状基本是农宅、仓储及少量工厂。

都市圈圈层交通联系模式借鉴——以上海为例摘要:对纽约、东京、伦敦等国际大都市圈圈层交通联系模式进行梳理,主要包括都市圈的主城区与新城联系的交通需求特点、道路公路网络形态、轨道交通以及铁路结构。

总结国外交通联系模式的经验,为上海都市圈以及我国大都市圈主城区与新城的联系提供了可借鉴的交通模式。

关键词:大都市圈,新城,交通联系模式,对比研究1.前言上海新一轮城市总体规划重构大都市地区空间体系,强调新城的能级提升、更关注新城主城区之间以及与新城长三角之间的联系。

随着进一步发展,现有规划中新城与主城区之间的交通模式已不能满足大都市圈发展需求,同时也未考虑出行方式的多样化更新对出行圈层距离的影响。

上海将建成具有国际竞争力和影响力的“全球城市”。

与纽约、伦敦等公认全球城市相比,上海在圈层交通联系还在发展阶段。

通过案例比较建立大都市圈发展背景下适应性强的交通规划思路。

1.基础指标对比1.城市概况全球城市城市的范围可分为主城区、新城范围、都市圈范围,具体规模如下表所示。

其中,为进行有效的比较研究,将城市圈划分为4个基本区域:第一圈层为主城区(中心城)范围;第一圈层、第二圈层为主城区(中心城)及新城范围,第三圈层为都市圈范围(邻近城市),下表为第一圈层的居住人口及密度。

图1 东京、纽约、伦敦、新加坡都市圈与上海都市圈尺度对比表1 国际大都市各圈层的面积及居住人口表2国际大都市居住及就业人口密度(人/km2)1.1.交通设施指标各大都市圈中新城之间联系主要有5种方式:个体交通主要依靠高快速路、主干路,公交包括轨道交通、中运量、常规公交。

新城与中心城最主要的联系方式是轨道交通的联系,相关轨道交通长度、密度见下表。

表3轨道交通线路长度km[1]1.交通发展模式1.个体交通与公共交通并重1.东京东京城市发展模式为环连中心式,城市的几个重要功能中心被城市骨架环线串联起来。

东京在距城市中心30-40km的范围内规划了4个大规模的新城。

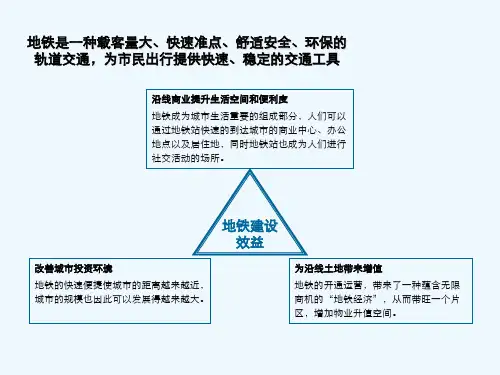

上海地铁商业的发展趋势及开发政策建议崔霁在寸土寸金的大都市里, 地铁已经成为占用土地和空间最少、 运输能量最大、 运行速度最快、环境污染最小、乘客最安全舒适的理想交通方式,因此越来越被 国际大都市所选用。

30 多年来中国的地铁建设取得了卓越的成绩,在缓解城市 交通压力方面发挥了巨大的作用。

“十一五”后期,为应对金融风暴,扩大内需, 中国进一步扩大地铁建设规模, 地铁建设的发展迎来黄金时代。

伴随地铁建设而 发展起来的地铁商业以人流量大、涵盖面广、购买力较强的三大特点使其未来前 景被投资者普遍看好,未来蕴含着巨大的发展潜力。

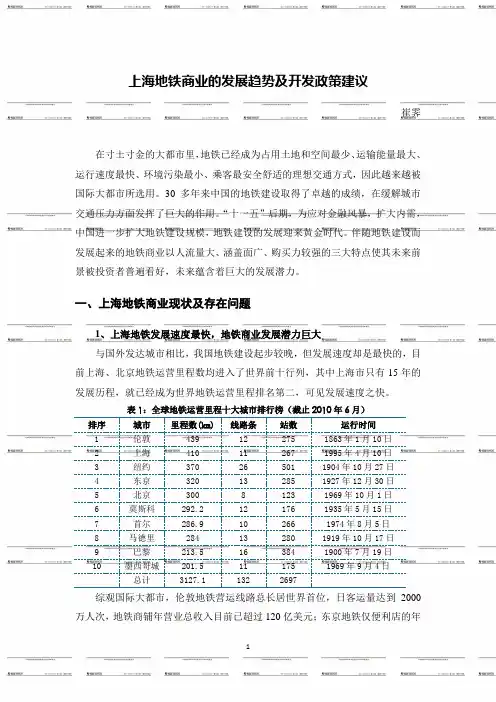

一、上海地铁商业现状及存在问题1、上海地铁发展速度最快,地铁商业发展潜力巨大 与国外发达城市相比,我国地铁建设起步较晚,但发展速度却是最快的,目 前上海、北京地铁运营里程数均进入了世界前十行列,其中上海市只有 15 年的 发展历程,就已经成为世界地铁运营里程排名第二,可见发展速度之快。

表 1:全球地铁运营里程十大城市排行榜(截止 2010 年 6 月) 排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 城市 伦敦 上海 纽约 东京 北京 莫斯科 首尔 马德里 巴黎 墨西哥城 总计 里程数(km) 439 410 370 320 300 292.2 286.9 284 213.5 201.5 3127.1 线路条 12 11 26 13 8 12 10 13 16 11 132 站数 275 267 501 285 123 176 266 280 384 175 2697 运行时间 1863 年 1 月 10 日 1995 年 4 月 10 日 1904 年 10 月 27 日 1927 年 12 月 30 日 1969 年 10 月 1 日 1935 年 5 月 15 日 1974 年 8 月 5 日 1919 年 10 月 17 日 1900 年 7 月 19 日 1969 年 9 月 4 日综观国际大都市,伦敦地铁营运线路总长居世界首位,日客运量达到 2000 万人次, 地铁商铺年营业总收入目前已超过 120 亿美元;东京地铁仅便利店的年1销售额目前就要接近 370 亿日元,整个地铁商铺的年销售总额近 1000 亿日元; 而其他城市的地铁上盖商业, 其平均租赁价格要高于同片区、 同等类型物业 30% 以上,国内城市如北京、广州、上海的一些楼盘因为地铁的开通,价值数倍地增 长,地铁所蕴含的商业价值都是令开发商、投资者最向往的。

轨道交通枢纽商业中心发展研究轨道交通枢纽商业中心发展研究轨道交通枢纽商业中心发展研究轨道交通枢纽商业中心发展研究——以上海为例以上海为例以上海为例以上海为例2011-06-11 22:33:51| 分类:轨道交通商业| 标签:轨道交通枢纽商业|字号大中小订阅《城市轨道交通研究》2011.4 宋培臣林涛摘要针对轨道交通枢纽商业存在的问题如城市轨道交通枢纽地下与地面商业的呼应不够;商圈功能、商圈业态同质化经营和恶性竞争,没有鲜明主题与定位,提出了注重城市轨道交通枢纽地下与地面商业的呼应,并注重轨道交通上盖建筑与周边商业的协同发展;建立特征明显、业态细分的主题商业圈层,准确定位实行错位竞争;合理设置轨道交通枢纽商业业态、类型及其组合;改善与商业中心相适应的地面公共交通网络等对策。

1 引言轨道交通枢纽商业一般指,以轨道交通枢纽站有效连接地铁上盖、地面、地下空间的复合立体交通网络为依托,以集各种交通换乘、购物、休闲、娱乐乃至商务、酒店等多功能大型轨道交通上盖建筑为核心,通过辐射效应和规模效应形成有影响力的商圈。

轨道交通枢纽商业包括地面和地下商业。

地面商业业态空间包括地铁周边站点商业与地铁上盖。

地下商业业态空间按其区位主要有站厅商铺,通道商铺,地下商业街和地下商场。

根据上海市轨道交通2020年远景规划,在660平方公里的市中心范围内,轨道交通线路总长将达492公里,车站399座,其中3线换乘站15个,2线换乘站89个。

按照《上海商业发展行动方案》,2010年上海将发展成l0个轨道交通枢纽商业中心(图1),目前已经成形的大型轨道交通枢纽商圈有徐家汇、人民广场、中山公园和新上海商业城。

上海市的商业规划提出,建设调整现行商业格局,不断发展地铁沿线商圈,轨道交通枢纽商业的发展列为重中之重。

轨道交通商业中心模式, 正逐渐成为上海商业主导方向,将对上海商业在未来空间发展的趋向、特点和增长点上起到重要的影响作用。

针对轨道交通枢纽商业站点发展存在的问题,抓住轨道枢纽放大效应,研究轨道交通枢纽商业对上海市商业的远景发展具有重要意义。

Science &Technology Vision科技视界0前言在城市规划与建设中,一般都避免将城市商业中心建在城市交通干道两侧或交叉口附近,而趋向于将城市商业中心布局在交通干道的一侧,且临近轨道交通枢纽的区域,商业中心范围内的道路一般以支路或生活性次干道为主。

这样布局的原因,主要是考虑商业中心人性化的购物氛围以及合理的商业空间尺度的营造,避免交通干道对商业中心整体性的分割和破坏。

而上海五角场却正是在城市传统交通干道交叉口发展起来的城市级商业中心,并成为了上海东北部高端时尚消费中心,拥有超高的人气以及不输于上海传统市中心的强烈现代气息。

那么,五角场的成功是否打破关于商业中心规划布局的传统规划理念,其中有哪些经验具有规划的普遍适用性,本文将针对以上问题逐一分析阐述。

1江湾五角场城市发展及规划沿革根据孙中山先生的《建国大纲》,1929年7月上海特别市政府第123次会议通过《大上海计划》,划定今江湾五角场东北地带作为新上海市中心区域,并由美国规划专家和中国设计师一起设计了“五角场”的构成:用三条马路———黄兴路、其美路(今四平路)和翔殷西路(今邯郸路)分别接通杨浦、虹口和闸北;用两条马路:翔殷路、淞沪路通向“大上海”腹地———江湾地区的东部;五条放射主道之间,各有横向的马路加以联结,如同蜘蛛网一样,结成密度平均的“棋盘状”道路网络。

根据当时的设想,五角场将成为中华民国的“第二首都”(经济首都)。

1930年下半年,在建设了新市政府大厦、江湾运动场、图书馆、博物馆、市医院、卫生试验所、国立音专、广播电台、中国航空协会等建筑后,随着“一二八”淞沪抗战、“八一三”抗战的陆续爆发,五角场作为市中心的建设逐步停止以至废弃。

新世纪唤醒了五角场。

按照新一轮《上海市城市总体规划》(1999-2020)中确定的上海城市中心城布局原则,中心城将形成“多心、开敞”式布局结构,规划按现状自然地形和主要公共中心的分布以及对资源优化配置的要求,合理调整分区结构,将规划建设以人民广场为中心的市级中心和四个副中心,分别是徐家汇、花木、江湾―五角场、真如。

轨道交通对上海商业空间发展的影响研究[摘要]随着上海经济不断发展,轨道交通以它的优势日益成为城市的新宠。

轨道交通的建设,不仅使城市易达性提高,也改变着周边土地的利用方式。

其中最引人注目的就是轨道交通在改变着传统商业的同时,也加快新商圈的迅速崛起。

本文研究了轨道交通对周边商业环境的影响。

[关键词]轨道交通商业布局商圈一、引言上海是一个经济发展迅速的国际化大都市,就要求必须建立与之相适应的发达的交通系统。

而轨道交通以它快捷、安全、环保等优势得以迅速发展。

轨道交通的建设不仅改变着城市的格局,更为轨道交通站点周边的土地增值,商圈的形成和发展带来了无限的商机与活力。

二、上海市轨道交通的发展现状及远景规划自从1995年轨道交通一号线开通以来,上海的城市交通取得了突出成就,先后建成、投入使用了轨道交通二、三、五、四号线及一条磁悬浮线路,总长度共计140公里。

据上海市政府规划,到2010年,轨道交通将增加到共11条线路、总计里程达到400公里以上的轨道交通运营网络,轨道交通线日均客流量从目前的130万人次增加到600万人次,并规划到2020年完成17条轨道交通线路建设,总长度达到810公里。

整个网络建成后,预计将承担上海市公交客运量的52%。

三、轨道交通对上海市商业发展影响的总体研究上海市传统的商业布局主要是条状,分布在几条主要的商业街,其中最具有代表性的就是南京路步行街、淮海路、四川路。

随着地铁的开通,轨道交通对上海市商业布局产生了重大影响。

这种影响大概可以分为三个阶段:第一阶段:串珠状发展阶段。

在轨道交通起步阶段,由于没有形成一个完善的轨道交通网络和换乘系统,对商业的影响只能是局部的区域,主要分布在各站点的周围,基本呈圆形区域,范围以步行5分钟~10分钟到达为限。

在整个地域上沿着地铁呈现出串珠状分布,形成许多“地铁型”商业物业。

如上海市地铁一号线开通后,对徐家汇、人民广场、陕西南路商业的发展起到了一定的刺激作用。

轨道交通枢纽商业中心发展研究——以上海为例2011-06-11 22:33:51| 分类:轨道交通商业| 标签:轨道交通枢纽商业|字号大中小订阅《城市轨道交通研究》2011.4 宋培臣林涛摘要针对轨道交通枢纽商业存在的问题如城市轨道交通枢纽地下与地面商业的呼应不够;商圈功能、商圈业态同质化经营和恶性竞争,没有鲜明主题与定位,提出了注重城市轨道交通枢纽地下与地面商业的呼应,并注重轨道交通上盖建筑与周边商业的协同发展;建立特征明显、业态细分的主题商业圈层,准确定位实行错位竞争;合理设置轨道交通枢纽商业业态、类型及其组合;改善与商业中心相适应的地面公共交通网络等对策。

1 引言轨道交通枢纽商业一般指,以轨道交通枢纽站有效连接地铁上盖、地面、地下空间的复合立体交通网络为依托,以集各种交通换乘、购物、休闲、娱乐乃至商务、酒店等多功能大型轨道交通上盖建筑为核心,通过辐射效应和规模效应形成有影响力的商圈。

轨道交通枢纽商业包括地面和地下商业。

地面商业业态空间包括地铁周边站点商业与地铁上盖。

地下商业业态空间按其区位主要有站厅商铺,通道商铺,地下商业街和地下商场。

根据上海市轨道交通2020年远景规划,在660平方公里的市中心范围内,轨道交通线路总长将达492公里,车站399座,其中3线换乘站15个,2线换乘站89个。

按照《上海商业发展行动方案》,2010年上海将发展成l0个轨道交通枢纽商业中心(图1),目前已经成形的大型轨道交通枢纽商圈有徐家汇、人民广场、中山公园和新上海商业城。

上海市的商业规划提出,建设调整现行商业格局,不断发展地铁沿线商圈,轨道交通枢纽商业的发展列为重中之重。

轨道交通商业中心模式, 正逐渐成为上海商业主导方向,将对上海商业在未来空间发展的趋向、特点和增长点上起到重要的影响作用。

针对轨道交通枢纽商业站点发展存在的问题,抓住轨道枢纽放大效应,研究轨道交通枢纽商业对上海市商业的远景发展具有重要意义。

李蕾,郎益顺(2008)主要从城市规划角度就四类交通枢纽型商业中心进行详细讨论,重点讨论了枢纽商业中心开发的三个方式[1]。

本文主要从空间角度来分析研究轨道交通枢纽商业的发展。

图1 上海未来10个轨道交通枢纽商业中心底图来源:《上海道路交通指南》(2008年总三版)[2],《上海商业发展行动方案》[6][7]。

2 上海轨道交通枢纽商业存在的问题目前,枢纽型轨道交通商业带动了上海市商业的发展,但同时也存在不少不足之处,具体表现在以下几个方面。

2.1 地下与地面商业呼应不够,轨道交通枢纽地面商业受交通干道阻断。

2.1.1 轨道交通枢纽地下商业对应的地面商业集中度不高,或者商圈发展不够。

轨道交通枢纽不等于“枢纽型”商业,“枢纽型”商业的真正繁荣还依赖于现代商务楼宇的集聚以及各种城市公共设施如剧院、体育场、博物馆、展馆等的集聚。

而有的枢纽型轨道交通商业地下商业与地面商业难以形成互动,附近商业集中度不高,虽然来此处的客流量较大,但消费和休闲的客流量少。

若站点周边都是新老居住区交杂地带,就很难开辟出足够的商业体量,难以形成新的商业中心。

有些交通枢纽周边的商业形态,还以社区商业业态为主。

如上海“枢纽型”商业版图中的“潜力股”4号、8号线交汇的西藏南路站(图2),4号、6号线交汇的蓝村路站。

图2 西藏南路站附近社区商业底图来源:《上海道路交通指南》(2008年总三版),Google地图。

2.1.2 交通干道对商业存在干扰,客源不能有效流动;地面道路交叉口位置商铺出现断节。

在城市经济活动中,交通为商业发展提供条件。

但对城市内的某个区域来讲,交通干道不利于商业街的发展----交通干道车流量大,行人过街不便,或者交叉口处商铺断节,客源不能保持有效流动,不利于商店经营[3][4]。

如轨道交通枢纽站中山公园商业中心,从玫瑰坊到仅一街之隔的新宁购物中心,购物者就需要穿行两个路口再翻越人行天桥,长宁路交通干道阻断了中山公园商圈的客源流动(图3)。

2号线静安寺站南京西路、北京西路交叉口的位置,商铺出现断节,同样不利于客源消费。

图3 中山公园轨道交通枢纽商业中心底图来源:《上海道路交通指南》(2008年总三版)2.1.3 商场的出入口与地铁的出入口不直接相连。

有些枢纽型轨道交通商业处于成熟的商圈,周边也是居民聚集区,但这些站点的人流却不是商铺的客流,因为商场出入口与地铁出入口不直接相连,或者很少有地铁出入口与商场出入口相连,这就使得商场的人流大大减少。

如静安寺站伊美时尚广场,乘客坐地铁不是必须经过商场,途径人流是过路客,滞留商铺的客流当然就大大减少了(图4)。

图4 静安寺轨道交通枢纽商业中心底图来源:《上海道路交通指南》(2008年总三版)2.2 商圈功能、商圈业态同质化经营和恶性竞争,没有鲜明主题与定位或定位不准确。

从商业业态上来看,围绕着轨道枢纽的商业物业都有各自的超市、底商、餐饮、商场、休闲、娱乐等,往往形成同质化经营和恶性竞争。

2.2.1 业态同质化严重:在轨道交通枢纽商圈内部,各商家千店一面,经营中存在着商品雷同的现象,缺乏个性,只能依靠价格取胜,形成恶性竞争,而徐家汇商圈各商家以不同的市场定位创出了错位竞争的模式值得提倡。

地铁商铺商品经营大同小异,商业业态相对单一。

如上海火车站地铁一号线换乘三、四号线地下通道商铺,多经营服装饰品,同质化经营现象严重。

2.2.2 商圈定位不准确:彼此邻近的轨道交通枢纽的商圈重合范围大,加剧了竞争激烈程度。

如2号线静安寺站商圈,定位时尚路线的伊美时尚广场,竞争不过人民广场的迪美;定位中高端路线的久光百货,与南京西路上的中信泰富、恒隆广场不能竞争,造成商流人气不足,从而影响到静安寺轨道交通枢纽商业中心的经营。

3 轨道交通枢纽商业发展对策分析由以上可以看出,轨道交通枢纽商业中心存在着诸多问题,由此笔者提出以下对策:3.1 注重城市轨道交通枢纽商业的规划协调3.1.1 政府对轨道交通与商业的前期规划协调。

包括政府对商业规划、各种制度等协调。

在车站规划设计阶段应将资源经营的诸多要素联合考虑设计科学规划,避免重复施工,重复投入而造成的浪费。

政府应给予轨道交通企业更多的沿线物业开发权,可借鉴香港地铁商业做法,基本上都采取“只租不售”,香港开发商拥有绝对的统一管理权,更有利于商场经营[5]。

3.1.2 注重城市轨道交通枢纽地下与地上商业的呼应,地下商业以地面成熟商业区作依托。

地铁商城的成功,除了要有特色之外,地上与地下的呼应非常重要。

实施结合地铁口、地上商业和地下停车场以及与地铁相连的地下商业空间的综合开发,使地下资源和地上资源更为有机地结合起来,以购物中心、大型百货店为核心,形成融交通换乘、商业商务、购物、休闲娱乐、餐饮服务的综合功能于一体的开发模式。

如徐家汇六大商厦的地下部分与地铁商城完美结合,地面各个商业物业用过街天桥连通,各个商厦间真正形成一个“商圈”。

中山公园商圈应制定地面交通系统,长宁路形成一个地下或空中的步行系统,把新宁购物中心、巴黎春天、玫瑰坊以及尚未营业的多媒体生活广场、“龙之梦”连接起来,真正形成商圈。

同样地上繁荣的购物人气也会带动了地下商铺,形成联动效应。

如在人民广场“小妖之街”、香港名店街和迪美购物广场的地面上有来福士、第一百货、新世界等大型购物商场,联动效应大大提升了“小妖之街”、香港名店街和迪美购物广场的商业价值。

对于地面缺乏成熟的商业区可借鉴日本和韩国地铁商铺的做法,引入“休闲消费理念”,地铁商铺设有诸如水族馆、动感电影、游乐场等中高档娱乐设施,给人极其丰富的特色消费需求,留住部分中青年和儿童客流。

3.1.3 注重轨道交通上盖建筑与周边商业的协同发展。

轨道交通枢纽商业不是独栋建筑的概念,它只是以轨道交通站点上盖建筑为核心。

进行“上盖”开发将地铁站出入口、通道、集散厅、风亭等地铁功能性设施和地上周边商业有机结合起来,引入商业、物业、办公等业态,满足不同层次消费者的需求,才能成为一个完整意义上的城市轨道交通枢纽商业。

如东方路未来将有4条轨道线交汇,周边是张扬路,八佰伴商圈,又是居民聚集区,站点上面还有联华超市、好美家店,上下互动形成立体化组合,这是一个枢纽型轨道交通商业成功的主要因素。

3.2 轨道交通枢纽商业圈层要层次分明,准确定位,错位竞争,保证鲜明特色。

城市轨道交通网络的发展成熟使城市轨道交通枢纽商业连成整体,发展成熟后的轨道交通是一个覆盖整个城市的网络概念,城市轨道交通枢纽商业正是这种网络型分布的重要节点。

这些节点因为错综复杂的网络线与结点彼此相连、彼此影响,形成整体,成为一个地理位置上分开的特殊的“商业群”。

而在轨道交通沿线大量兴建购物广场,将会带来同质化竞争的隐患。

各大商圈就应进行新的开发,寻求自己的特色,并形成层次分明的商业分布。

未来的商业格局将会形成特征明显、业态细分的主题商业圈层。

如日本秋叶原,电子、数码产品的集聚度和领先度世界一流,这种差异化的经营模式是轨道交通商业中心发展对策之一。

地铁上盖商业都有鲜明主题,对市场研究透彻透彻,定位清晰,则是香港地铁商业的关键所在。

地铁商铺应该与地上商铺错位经营,有自己的特色。

例如,人民广场的香港名店街正是靠良好的定位与长期的经营,效益很好。

“小妖之街”和迪美之所以独树一帜,主要原因是商铺具有特色,有“品牌”效应。

上海南站银泰百利时尚购物中心定位为都市流行元素发源地,时尚、流行、个性、创意品牌的汇集地,有望形成独特品牌。

商圈各商厦内部同样应该错位竞争,如徐家汇商圈港汇广场、东方商厦、太平洋百货、汇金百货、上海市第六百货商店、美罗城、中兴百货、汇联商厦等知名商场实行差异化经营,定位各有不同。

3.3 合理设置商业态、类型及其组合,并进行有效招商枢纽型轨道交通商业一般位于市级或者区级商业中心,要根据枢纽型轨道交通商业定位来配置业态,需要业态配置齐全,高、中、低档的比例搭配合适,集购物、娱乐、餐饮、休闲等各种功能于一身。

枢纽型轨道交通商业业态空间一般应进行如下设置:3.3.1 轨道交通枢纽地面商业:包括地铁站点周边商业和地铁上盖物业。

轨道交通塑造了以购物中心为主体的地面商业业态空间结构,现代购物中心整合了商业街和百货店的优点,倡导休闲娱购一体化的消费文化,符合消费者多元化的消费诉求。

在车站的上部及周围,可开发商业中心、大型商业综合体、住宅等支持轨道交通的运营。

在香港,地铁上盖建筑物多为商场、写字楼、住宅等,上海轨道交通枢纽地面商业业态空间类型如表1所示。

表1轨道交通枢纽地面商业业态空间类型3.3.2 轨道交通地下商业业态空间。

按区位情况主要有三大类。

一是站厅零售商业, 二是通道商铺,三是地下商业街和地下商场。

站厅零售商业,可设置消费服务区、文化服务区和专业服务区。

例如,徐家汇地铁站厅层中间,经营范围主要为笔记本专卖、IPOD、手机专柜等数码产品。