2018高考历史(课标版)二轮复习:专题突破练1中华文明的曙光——先秦和秦汉时期(附答案)

- 格式:pdf

- 大小:338.63 KB

- 文档页数:8

【金版教程】(全国通用)高考历史二轮专题复习热点聚焦重组检测专题一先秦及秦汉时期中华文明奠基发展与古代西方文明1a1.[2014·课标全国卷Ⅱ]周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。

周代的“雅言”最早应起源于现在的( ) A.河南B.河北C.陕西D.山东[解析]西周是由兴起于今陕西岐山一带的周部族建立的,题干中的“雅言”是由当地语言发展而来的,故C项符合题意。

其他三个省份均与周的起源无关。

[答案] C2.[2014·课标全国卷Ⅰ]中国古代,“天”被尊为最高神。

秦汉以后,以“天子”自居的皇帝举行祭天大典,表明自己“承天”而“子民”,官员、百姓则祭拜自己的祖先。

这反映了秦汉以后( )A.君主专制缘于宗教权威B.政治统治借助于人伦秩序C.皇权至上促成祖先崇拜D.祭天活动强化了宗法制度[解析]从材料信息看,秦汉以后,以“天子”自居的皇帝祭天,官员、百姓祭拜自己的祖先,这都体现了“敬祖”观念,反映出人伦秩序对政治统治的重大影响,即政治统治借助于人伦秩序,故选B项。

君主专制并非缘于宗教权威,故A项不符合史实;早在氏族公社时期就有祖先崇拜,故C项表述错误;皇帝祭天旨在通过宣扬君权神授维护君主权威,而非强化宗法制度,故D项不正确。

[答案] B3.[2013·江苏高考]现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。

1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。

材料说明战国时期( )A. 生铁铸造由魏国独断经营B. 成套铁农具有利农业精耕细作C. 铁制农具成为随葬必备品D. 铁制农具最早出现于河南辉县[解析]本题考查战国时期的农业生产,意在考查考生解读材料信息的能力。

题干材料中所述发掘的铁农具反映了农业生产从耕地、平地到锄地的生产过程,此过程是精耕细作农业生产所必需的,所以符合题意的是B项;材料中“秦、魏等国”说明很多国家都生产铁农具,所以A项错误;C、D两项在材料中无法体现,排除。

解密01 从中华文明起源到秦汉大一统封建国家的建立和巩固1.(2021年天津南开二模)2019年7月6日,联合国教科文组织将位于浙江杭州的“良渚古城遗址”列入《世界遗产名录》。

通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显。

以下能作为直接证据的考古发现是A.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬B.古城遗址布局与山形水势充分契合C.城中发现20多万千克的炭化稻堆积D.古城外围分布着体量巨大的水利系统【答案】A【解析】根据材料可知,随着生产力的发展,出现私有制,产生了贫富分化,从而出现了阶级分化,而在当时精美的玉器和陶器的随葬品就是权贵阶层的生活表现,故答案为A;B表明当时城市建造的水平,排除;C只能表明当时开始种植水稻,不能说明贫富分化,排除;D项只能反映水利系统的建设,排除。

2.(2021年陕西咸阳二模)下图为商代王位传承示意图。

图中横箭头表示兄弟关系,竖箭头表示父子关系,斜箭头表示堂兄弟或叔侄关系,数字表示即位顺序。

该图示内容表明商朝A.宗法制逐渐得以确立B.王位继承缺乏制度规范C.兄终弟及方式渐趋成熟D.血缘宗法关系影响深远【答案】B【解析】根据材料,商代王位世袭制下,有时父子相传,有时兄弟相传,没有统一的传为原则,故B正确;宗法制是西周时确立的,故A错误;材料有兄终弟及的传位方式,但不知成熟程度,故C错误;材料与血缘宗法关系的影响无关,故D排除。

3.(2021年北京市海淀区精华培训学校三模)下列诗句中,创作于下图所示水利工程竣工的历史时期的是A.氓之蚩蚩,抱布贸丝B.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰C.穿来自秦汉,流出注湘漓D.万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。

【答案】B【解析】材料是对战国时期李冰父子都江堰的描述,其中“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”是战国时期屈原《楚辞》的内容,B正确;A是对西周时期《诗经》的内容,排除;C是对秦朝修建灵渠的描述,排除;D是对隋朝修建的京杭大运河的描述,排除。

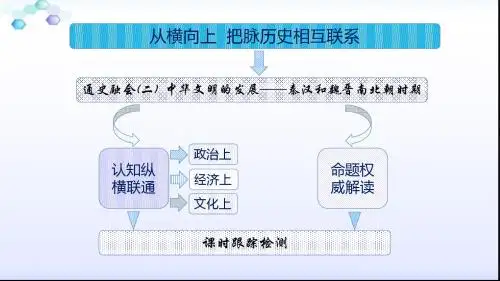

单元质量检测(二)中华文明的发展——秦汉和魏晋南北朝时期1.(2017·山西五校联考)秦始皇临死前欲重新改立长子扶苏继承皇位,但赵高和李斯篡改始皇遗诏,扶持胡亥登上帝位。

有学者认为,这人为地造就了统治集团矛盾的激化,并最终导致秦朝的短命。

材料说明 ( ) A.废除分封不利于中央集权B.秦朝王位继承不尊宗法C.宗法不尊助推了秦朝灭亡D.相权扩大影响皇权加强解析:选C 题干中“秦始皇临死前欲重新改立长子扶苏继承皇位”体现出宗法制中的嫡长子继承制,“赵高和李斯篡改始皇遗诏,造就了统治集团矛盾的激化”说明秦朝因不遵循宗法制而导致统治集团矛盾的激化,加速了秦朝的灭亡,故C项正确。

2.(2017·如皋一模)学者丛日云从多种维度来考察中西政治文化的差异及两者的个性之后,将其概括为“一”与“多”。

并认为古代中国的政治主体对任何外界事物都要将其纳入“一”的框架,面对有悖于“一”的秩序,就会激发出改造与整合它使之归于“一”的冲动。

古代中国有悖于“一”这个秩序的制度是 ( ) A.郡县制B.郡国并行制C.三省六部制D.内阁制解析:选B 抓住材料“古代中国的政治主体对任何外界事物都要将其纳入‘一’的框架”来分析,作为古代中国政治制度的突出特色,郡县制是地方服从中央,符合材料,故A 项正确;封国是朝廷的依靠力量,但有时也会与朝廷对抗,不符合材料,故B项错误;三省相互牵制和监督,削弱了相权,保证了皇权的独尊,故C项正确;内阁只是为皇帝提供顾问的内侍机构,故D项正确。

3.(2017·河南八市质检)“(刘邦)慢而辱人。

然使人攻城略地,所降下者,因以予之,与天下同利也。

”刘邦成功的原因是 ( ) A.不拘小节,性格豪放B.兵多将广,有雄厚的实力C.让异姓将领据地为王D.封子弟为王,巩固刘家天下解析:选C 材料“(刘邦)慢而辱人”说明刘邦性格傲慢、怠慢他人,故A项错误;材料未提及刘邦的军事实力,故B项错误;材料“所降下者,因以予之,与天下同利也”说明刘邦攻打下来的城池交给地方将领管理,结合汉初史实,故C项正确;材料未提及封同姓王,故D项错误。

第一部分古代篇第1讲中华文明的形成与发展:先秦、秦汉时期(时间:45分钟分值:100分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

)1.《春秋繁露》曰:“大富则骄,大贫则忧……使富者足以示贵而不至于骄,贫者足以养生而不至于忧,以此为度而调均之,是以财不匮而上下相安,故易治也。

”在此,董仲舒提出的治国理念是() A.上下相安利国益民B.强制去富以抑其骄C.竭力济贫以抚其忧D.劫富济贫以均贫富解析:材料中说的是贫富程度与治国难易的关系,但材料中没有强调怎么达到贫富有度,B、C、D三项都是在强调怎么达到这个度,扩大了材料的信息。

所以只有A项符合题意。

答案:A2.(2016·广东惠州三模)《史记·河渠书》简要叙述了从上古至秦汉的水利发展情况,包括治理水害、修筑漕渠和灌渠,阐述人们变水害为水利的伟大斗争。

当时水利事业的进步()A.奠定了中华文明的根基B.促进了农耕经济的发展C.导致了铁制农具的使用D.推动了中央集权制的巩固解析:水利成为中国传统农业发展的命脉,水利事业的发展直接促进了农耕经济的发展,故B项正确;A、D项是一种间接影响,排除;C项与史实不符,排除。

答案:B3.(2016·山东菏泽模拟)战国时,长梧地方守护封疆的人对子牢(孔子的学生)说,从前我种庄稼,耕地粗疏马虎,而庄稼收获时也就用粗疏马虎的态度来报复我,我来年改变了原有的方式,深深地耕地,细细地平整,禾苗繁茂、果实累累。

材料表明()(导学号57300041) A.战国时生产力已有较大提高B.耕作态度对产量有决定性影响C.耕作技术水平低导致了歉收D.当时的农业已经出现精耕细作解析:材料中“深深地耕地,细细地平整”结果是“禾苗繁茂、果实累累”说明当时农业已经出现精耕细作,产量有所提高,故D项正确。

A、C项材料中未涉及,排除;B项表述错误,排除。

答案:D4.(2016·广东湛江模拟)西汉武帝时,南阳大盐铁商孔仅提出:“愿募民自给费,因官器作煮盐,官与牢盘”,并“总其原,一其价”;随后政府“举行天下盐铁,作官府,除故盐铁家富者为吏”。

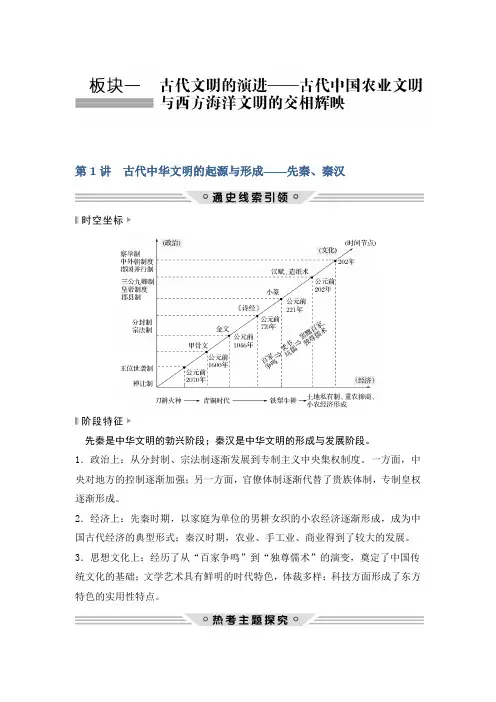

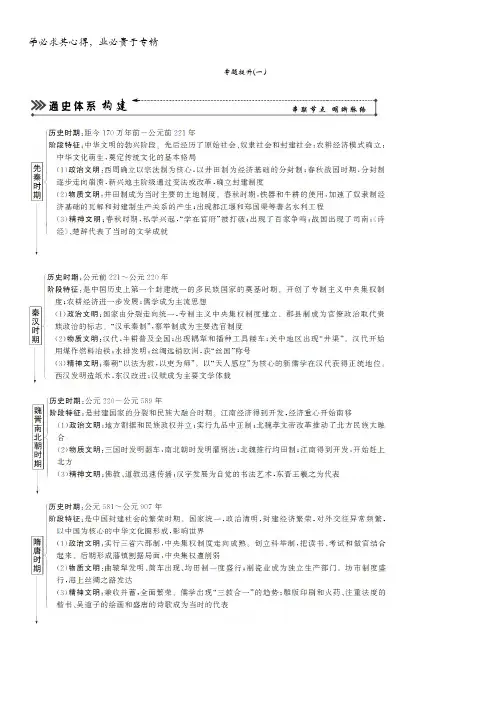

第1讲古代中华文明的起源与形成——先秦、秦汉先秦是中华文明的勃兴阶段;秦汉是中华文明的形成与发展阶段。

1.政治上:从分封制、宗法制逐渐发展到专制主义中央集权制度。

一方面,中央对地方的控制逐渐加强;另一方面,官僚体制逐渐代替了贵族体制,专制皇权逐渐形成。

2.经济上:先秦时期,以家庭为单位的男耕女织的小农经济逐渐形成,成为中国古代经济的典型形式;秦汉时期,农业、手工业、商业得到了较大的发展。

3.思想文化上:经历了从“百家争鸣”到“独尊儒术”的演变,奠定了中国传统文化的基础;文学艺术具有鲜明的时代特色,体裁多样;科技方面形成了东方特色的实用性特点。

主题一周代贵族政治到秦汉官僚政治的演变[研析真题]从历史解释角度考查政治制度的影响1.(2017·课标全国Ⅰ,24)周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。

分封( )A.推动了文化的交流与文化认同B.强化了君主专制权力C.实现了王室对地方的直接控制D.确立了贵族世袭特权解析西周初期,周天子把王畿以外的土地和人民分别授予同姓贵族、异姓功臣和先代贵族,让他们去建立诸侯国。

受封时,贵族会带去官吏、军队和少量的周民,也会把周文化带到各地,所以分封制起到了促进民族间经济文化的交流作用,故A项正确;西周初期不存在“君主专制”现象,君主专制确立是在秦朝统一后,B项错误;周初的诸侯国有相对的独立性,周天子尚未实现权力的高度集中,C 项错误;夏商时期已经出现贵族政治,分封制中固然含有贵族世袭特权的因素,但不是“确立”,排除D项。

答案 A2.(2014·课标全国Ⅱ,24)周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。

周代的“雅言”最早应起源于现在的( ) A.河南 B.河北 C.陕西 D.山东解析本题考查商周时期的政治制度——分封制、礼乐制。

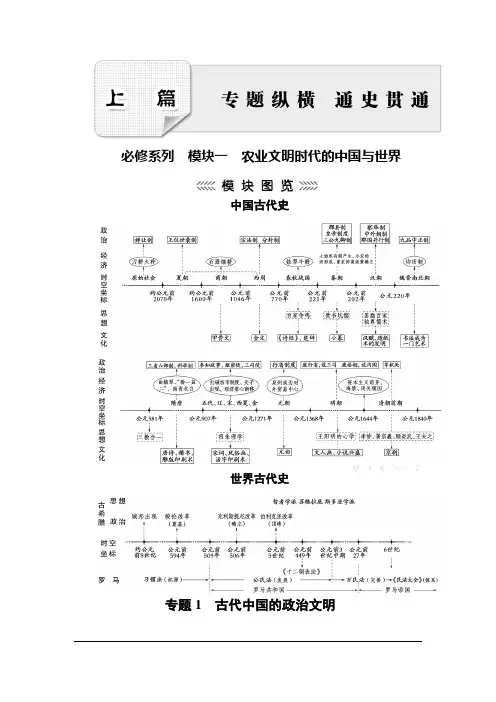

必修系列模块一农业文明时代的中国与世界中国古代史世界古代史专题1古代中国的政治文明※网络构建※※主线解读※1.中国古代政治制度的发展演变主要经历了两大阶段:夏商周时期的早期政治制度和秦至明清的专制主义中央集权制度。

2.商周时期的政治制度:早期(先秦时期)国家政治制度受到宗族血缘关系的明显影响,最高执政集团权力尚未实现高度集中。

3.秦至明清的政治制度,可以分为三条主线:(1)君主专制权力的加强与中央机构的演变;(2)中央集权的加强与地方行政机构的变化;(3)选官制度与监察制度的变迁。

第一关真题自测·找差距1.(2017·全国卷Ⅰ·24)周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。

分封阿凡题1086001()A.推动了文化的交流与文化认同B.强化了君主专制权力C.实现了王室对地方的直接控制D.确立了贵族世袭特权解析:由题干信息可知,封武王弟康叔、周公长子伯禽、召公奭于不同的地方,这有助于不同地区间的经济文化交流,可知A项正确;西周时期尚未实现权力的高度集中,不会出现君主专制权力,因此可知B项错误;分封制下有严格的等级秩序,因此无法实现王室对地方的直接控制,排除C项;贵族的世袭特权早在西周之前的夏商,由“禅让制”向“世袭制”过渡中就已经实现,排除D项。

答案:A2.(2017·全国卷Ⅱ·27)明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。

由此可以推知,明代中后期阿凡题1086002()A.中枢决策过程发生异变B.皇帝权力日趋衰落C.内阁议政功能已经丧失D.宦官掌握决策权力解析:明初,为防止宦官专权乱政,朱元璋严禁宦官读书识字,明中后期皇帝以司礼监的太监牵制内阁,使宦官读书识字逐渐制度化,并导致太监的权力越来越大,成为事实上的宰相,甚至是事实上的皇帝,故A项正确;明朝废除丞相,由皇帝直接管理国家政事,使专制皇权发展到了新的高度,故B项错误;皇帝重用宦官参政是为了牵制内阁,说明内阁议政功能没有丧失,故C项错误;明中期以后的太监乱政,其因在废宰相,过分集权于皇帝,故D项错误。

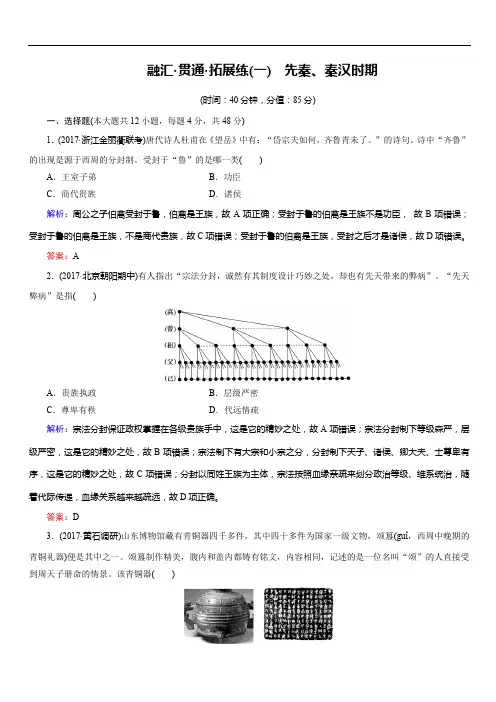

融汇·贯通·拓展练(一)先秦、秦汉时期(时间:40分钟,分值:85分)一、选择题(本大题共12小题,每题4分,共48分)1.(2017·浙江金丽衢联考)唐代诗人杜甫在《望岳》中有:“岱宗夫如何,齐鲁青未了。

”的诗句。

诗中“齐鲁”的出现是源于西周的分封制。

受封于“鲁”的是哪一类()A.王室子弟B.功臣C.商代贵族D.诸侯解析:周公之子伯禽受封于鲁,伯禽是王族,故A项正确;受封于鲁的伯禽是王族不是功臣,故B项错误;受封于鲁的伯禽是王族,不是商代贵族,故C项错误;受封于鲁的伯禽是王族,受封之后才是诸侯,故D项错误。

答案:A2.(2017·北京朝阳期中)有人指出“宗法分封,诚然有其制度设计巧妙之处,却也有先天带来的弊病”。

“先天弊病”是指()A.贵族执政B.层级严密C.尊卑有秩D.代远情疏解析:宗法分封保证政权掌握在各级贵族手中,这是它的精妙之处,故A项错误;宗法分封制下等级森严,层级严密,这是它的精妙之处,故B项错误;宗法制下有大宗和小宗之分,分封制下天子、诸侯、卿大夫、士尊卑有序,这是它的精妙之处,故C项错误;分封以同姓王族为主体,宗法按照血缘亲疏来划分政治等级、维系统治,随着代际传递,血缘关系越来越疏远,故D项正确。

答案:D3.(2017·黄石调研)山东博物馆藏有青铜器四千多件,其中四十多件为国家一级文物,颂簋(guǐ,西周中晚期的青铜礼器)便是其中之一。

颂簋制作精美,腹内和盖内都铸有铭文,内容相同,记述的是一位名叫“颂”的人直接受到周天子册命的情景。

该青铜器()A.是西周中晚期青铜铸造术的顶峰B.表明西周政治制度最终走向成熟C.是研究西周历史较为可靠的资料D.表明西周中期文字开始走向成熟解析:材料没有与其他西周中晚期青铜器相比较,不能说明青铜铸造术达到顶峰,故A项错误;西周政治制度走向成熟的标志是分封制、宗法制、礼乐制度的形成,故B项错误;颂簋作为有系统铭文的西周中晚期的出土文物,是研究历史比较可靠的第一手史料,故C项正确;我国文字成熟的标志是商代的甲骨文,颂簋的铭文是大篆,故D 项错误。

专题提升(一)关注一中国古代政治制度的开明性中国古代的政治制度是不可只用“黑暗专制”四字一笔抹杀的,在中国的君主专制统治之下有一定的开明性。

在中国古代中央政府的职权划分中最重要的便是皇权与相权的划分,在相权制约下的君主专制统治有一定的开明性。

从中国古代政府的组织结构、职权分配制度、选官制度等的设置中也可以看出,君主也要按照一定的法理、行政程序和传统政治理念实行统治,而不能完全凭借自己的意志行事。

除去制度设置的保障,儒家思想对君主的道德修养要求也一定程度上制约着君主,使其不能实行绝对的独裁专制,而要在统治中注重民意,在专制下实行一定程度的开明统治.观点①中国历史上的考试和选官制度具有开明性在中国的选官制度下,选官任官的权力并不完全掌握在皇帝手中,都是依据一定的客观标准,由中央政府和地方政府共同完成的,这便是君主专制统治下的开明之处。

例如,汉代察举制以孝廉为标准,通过乡举里选、中央政府策问考核等程序选拔官员;魏晋时期的九品中正制,由中正官按照标准划分各郡人的品级,按照品级的高低来选官。

无论是汉代的察举制,还是后来的九品中正制,其标准都是依据地方舆论和公共意见,而不是皇帝个人的意志,这就体现出一定程度的开明性.观点②某些决策方式也具有一定的开明性君主专制制度下的开明,体现最明显的是在唐朝。

唐朝皇帝发布的命令叫作“敕”,但是这个“敕"其实只是以皇帝的名义发布的,起草敕令的是中书省的中书舍人,皇帝在敕令发布前“画敕”即同意,此后敕令还需经过门下省给事中审核,如果门下省不同意此敕令可将其批注送回,这称为“封驳”。

由此可见,唐朝皇帝下发一道命令的审核程序是非常严密和复杂的,这也体现了唐朝君主专制统治下的开明。

中国古代实行专制主义中央集权制度,唐朝的三省六部制实质上是通过分散宰相的权力来加强君主专制,不是西方意义上的民主,但可以说是“皇权之下的民主”。

关注二宋代是否已具有近代特征1910年,日本学者内藤湖南发表了《概括的唐宋时代观》。

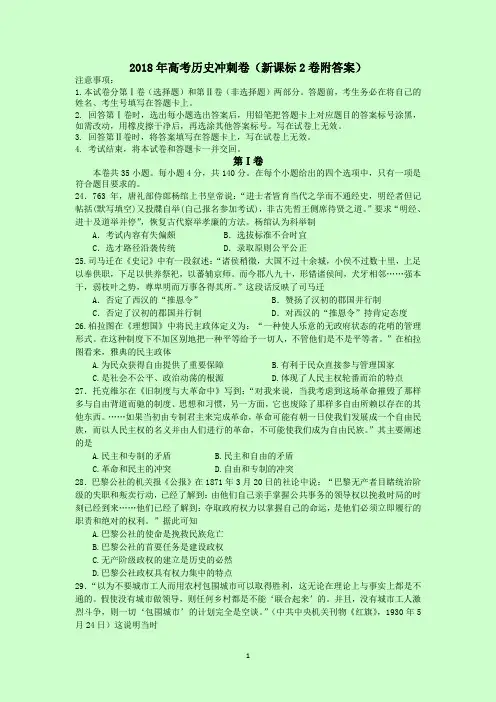

2018年高考历史冲刺卷(新课标2卷附答案)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答题前,考生务必在将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。

2. 回答第Ⅰ卷时,选出每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

写在试卷上无效。

3. 回答第Ⅱ卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。

4. 考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷本卷共35小题。

每小题4分,共140分。

在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

24.763年,唐礼部侍郎杨绾上书皇帝说:“进士者皆育当代之学而不通经史,明经者但记帖括(默写填空)又投牒自举(自己报名参加考试),非古先哲王侧席待贤之道。

”要求“明经、进十及道举并停”,恢复古代察举孝廉的方法。

杨绾认为科举制A.考试内容有失偏颇 B.选拔标准不合时宜C.选才路径沿袭传统 D.录取原则公平公正25.司马迁在《史记》中有一段叙述:“诸侯稍微,大国不过十余城,小侯不过数十里,上足以奉供职,下足以供养祭祀,以蕃辅京师。

而今郡八九十,形错诸侯间,犬牙相邻……强本干,弱枝叶之势,尊卑明而万事各得其所。

”这段话反映了司马迁A.否定了西汉的“推恩令” B.赞扬了汉初的郡国并行制C.否定了汉初的郡国并行制 D.对西汉的“推恩令”持肯定态度26.柏拉图在《理想国》中将民主政体定义为:“一种使人乐意的无政府状态的花哨的管理形式。

在这种制度下不加区别地把一种平等给予一切人,不管他们是不是平等者。

”在柏拉图看来,雅典的民主政体A.为民众获得自由提供了重要保障B.有利于民众直接参与管理国家C.是社会不公平、政治动荡的根源D.体现了人民主权轮番而治的特点27.托克维尔在《旧制度与大革命中》写到:“对我来说,当我考虑到这场革命摧毁了那样多与自由背道而驰的制度、思想和习惯,另一方面,它也废除了那样多自由所赖以存在的其他东西。

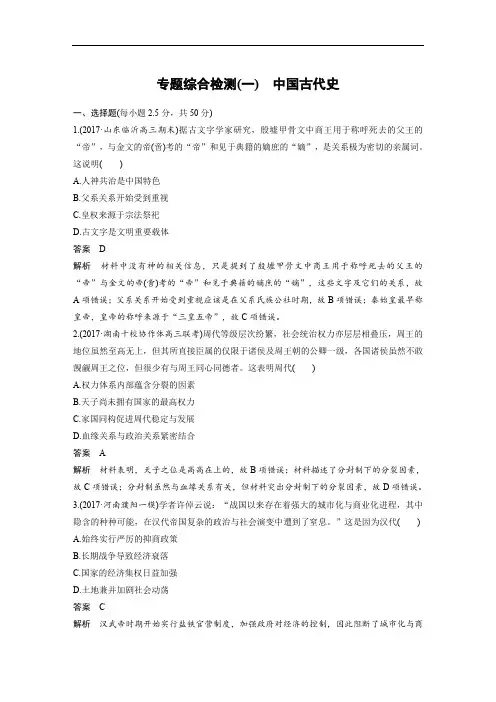

专题综合检测(一)中国古代史一、选择题(每小题2.5分,共50分)1.(2017·山东临沂高三期末)据古文字学家研究,殷墟甲骨文中商王用于称呼死去的父王的“帝”,与金文的帝(啻)考的“帝”和见于典籍的嫡庶的“嫡”,是关系极为密切的亲属词。

这说明()A.人神共治是中国特色B.父系关系开始受到重视C.皇权来源于宗法祭祀D.古文字是文明重要载体答案 D解析材料中没有神的相关信息,只是提到了殷墟甲骨文中商王用于称呼死去的父王的“帝”与金文的帝(啻)考的“帝”和见于典籍的嫡庶的“嫡”,这些文字及它们的关系,故A项错误;父系关系开始受到重视应该是在父系氏族公社时期,故B项错误;秦始皇最早称皇帝,皇帝的称呼来源于“三皇五帝”,故C项错误。

2.(2017·湖南十校协作体高三联考)周代等级层次纷繁,社会统治权力亦层层相叠压,周王的地位虽然至高无上,但其所直接臣属的仅限于诸侯及周王朝的公卿一级,各国诸侯虽然不敢觊觎周王之位,但很少有与周王同心同德者。

这表明周代()A.权力体系内部蕴含分裂的因素B.天子尚未拥有国家的最高权力C.家国同构促进周代稳定与发展D.血缘关系与政治关系紧密结合答案 A解析材料表明,天子之位是高高在上的,故B项错误;材料描述了分封制下的分裂因素,故C项错误;分封制虽然与血缘关系有关,但材料突出分封制下的分裂因素,故D项错误。

3.(2017·河南濮阳一模)学者许倬云说:“战国以来存在着强大的城市化与商业化进程,其中隐含的种种可能,在汉代帝国复杂的政治与社会演变中遭到了窒息。

”这是因为汉代()A.始终实行严厉的抑商政策B.长期战争导致经济衰落C.国家的经济集权日益加强D.土地兼并加剧社会动荡答案 C解析汉武帝时期开始实行盐铁官营制度,加强政府对经济的控制,因此阻断了城市化与商业化进程,故C项正确。

4.(2017·山东济宁高三期末)“谶语”是秦汉时期巫师方士预言吉凶、治乱兴衰的隐语。

专题突破练1 中华文明的曙光——先秦和秦汉时期一、选择题(共12小题,每小题5分,共60分)1.(2017湖南长郡中学冲刺,24)考古资料表明,西周至春秋早期,各诸侯国甚至是一些相距遥远诸侯国的青铜等器物,在形制、纹饰和工艺上都与周王朝表现出很强的一致性。

此现象说明( )A.工官制实现了标准化器物生产B.周王以赏赐青铜器物笼络诸侯C.宗法制注重同族文化的延承性D.分封制推动了中原文化的传播“工官制实现了标准化器物生产”,这属于明显地脱离材料的主观臆断,故A项错误;材料中并没有明确诸侯国青铜器物的来源,所以不能臆断这些器物是周王室对诸侯的赏赐,故B项错误;那些遥远地区的诸侯国,未必都是周王室的同姓亲族,故C项错误;“各诸侯国甚至是一些相距遥远诸侯国的青铜等器物,在形制、纹饰和工艺上都与周王朝表现出很强的一致性”反映了文化的统一性,这是分封制促进周辖区内文化融合的结果,故选D项。

2.(2017山东淄博三模,24)公元前651年,齐国召集葵丘之会,确定诸侯国间不得筑堤防把水祸引向别国,不准因别国灾荒而不卖给粮食。

这反映了当时齐国( )A.试图建立中央集权制度B.积极推行孟子仁政思想C.努力获得诸侯国的支持D.取代周王室的共主地位,故A项错误;孟子是战国时期的儒家代表人物,而题干的时间“公元前651年”属于春秋时期,故B项错误;根据材料“齐国召集葵丘之会,确定诸侯国间不得筑堤防把水祸引向别国,不准因别国灾荒而不卖给粮食”,可知当时齐国努力获得诸侯国的支持,以便成为合法霸主,故C项正确;齐国要求周王承认齐国为合法霸主,不是要取代周王室的共主地位,故D项错误。

3.(2017河北邯郸模拟,24)商鞅变法形成了家产诸子均分的继承制度,秦汉以降一直沿用之,并为法令所承认。

这种继承方式( )A.有利于中央集权的巩固B.能够有效抑制土地兼并C.保证了宗法制度的延续D.加快了农民分化的进程“家产诸子均分”有利于形成以个体小家庭为主的小农经济,而小农经济需要强有力的国家政权以保障其发展,这种生产方式有利于中央集权制的建立和巩固,故A项正确;土地兼并的根源在于土地私有制,“家产诸子均分”未改变土地私有制,随着社会经济发展必然会造成土地兼并,故B项错误;“家产诸子均分”否定了嫡长子在继承上的优先地位,因而不利于以嫡长子继承制为核心的宗法制的延续,故C项错误;“家产诸子均分”下分裂出来的始终是农业家庭和小农经济,这不利于农业人口向其他经济部门的分化和转移,故D项错误。

课时作业 1中国古代文明的奠定与初步发展:先秦、秦汉一、选择题 ( 每题 4 分,共 48 分 )1.[2019 ·四川广安、眉山、内江、遂宁四市一模] 商朝推行内外服制,内服是商王直辖区,外服是一些隶属国,外服对商王没有隶属关系。

西周在直辖区外分封诸侯,各诸侯国定期向周天子朝贡,并供给赋役。

这表示西周()A.取销商朝制度而推行分封制B.继承和发展了商朝政治制度C.最高统治公司权利高度集中D.实现了对诸侯国的直接控制分析:资猜中“西周在直辖区外分封诸侯”,说明西周也沿用了商朝的内服制度,表现了西周对商朝制度的继承,从西周在直辖区外分封诸侯,这表现了发展,应选 B 项;资猜中表现了西周有继承商朝内服制的内容,故取销商朝制度与资料不符,清除 A 项;因为西周实行的分封制,受封诸侯在封地有很大的独立性,故没有实现最高统治公司权利高度集中,排除 C 项;分封制推行层层分封,赐予诸侯很大的独立性和自主权,故实现了对诸侯国的直接控制与史实不符,清除 D项。

答案: B2.[2019 ·清华大学诊疗性测试 ] 商朝王室设置“多贾”一职,为王室购置奇珍物件,管理王室商业,并允很多贾参加祭祀先人的仪式;唐宋期间,设置市舶司,管理海上对外贸易。

资料反应了中国古代 ()A.重视对商业的管理 B.工商皆本思想发展C.商人地位不停提升 D .外国贸易空前发达分析:依据资料可知商朝王室设置机构管理王室商业,唐宋期间,设市舶司,管理对外贸易,均表现了对商业管理的重视,应选 A 项;工商皆本思想是在明清期间提出的,清除B 项;资猜中并未波及商人地位,清除 C 项;资猜中是增强对商业管理,并未说明是对外贸易空前发达,清除 D 项。

答案: A3.[2019 ·四川成都二模] 以下图所示是新疆出土的东汉蜀锦“五星出东方( 注:金、木、水、火、土星汇聚于东方的天文现象) 利中国”护臂。

该护臂工艺精巧、文字激扬、意蕴丰富,它 ()A.证明了汉代丝织技术的西传B.表现了汉代的天人感觉看法C.显现了汉代蜀锦的工艺流程D.反应了汉代长途贩运的兴隆分析:据资料“五星出东方( 注:金、木、水、火、土星汇聚于东方的天文现象) 利中国”,可知将自然现象与国家兴衰联合起来,表现了天人感觉的思想,应选 B 项;该蜀锦在新疆发现,未波及到外国其余地域,没法证明西传,清除 A 项;据资料“该护臂工艺精巧、文字激扬、意蕴丰富”可知没法得悉蜀锦的制作过程,只好是蜀锦工艺高明,清除 C 项;依所学,明清期间长途贩运兴隆,而非东汉期间,清除 D 项。

课时强化练(一)中华文明的奠基与发展——先秦、秦汉时间:40分钟分值:85分答案见P23一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分)1.(2018·湖北八校联考)《史记》载:“成王少,周初定天下,周公恐诸侯畔周,公乃摄行政当国。

管叔、蔡叔髃(yú)弟疑周公,与武庚作乱,畔周。

周公奉成王命,伐诛武庚、管叔,放蔡叔。

以微子开代殷后,国于宋。

”材料旨在说明( )A.周代分封先代贵族以维护统治秩序B.周初统治尚不稳固分封制受到冲击C.西周初期中央集权雏形已开始出现D.宗法秩序受到冲击周天子权威衰落解析:据材料“成王少,周初定天下,周公恐诸侯畔周,公乃摄行政当国。

管叔、蔡叔髃(yú)弟疑周公,与武庚作乱,畔周。

周公奉成王命,伐诛武庚、管叔,放蔡叔。

以微子开代殷后,国于宋”得出周初统治尚不稳固分封制受到冲击,故B项正确;A项与材料之主题不符,排除;C项与史实不符,排除;D项与材料信息不符,排除。

答案:B2.(2018·荆州质检)《礼记》记载:“殷人称神,率民以事神,先鬼而后礼”。

周人则提出“天命靡(无)常,唯德是辅”;周公曾说:“民之所欲,天必从之。

”和殷商时期相比,西周统治者的治国理念是( )A.突出人的作用B.强化神权色彩C.注重道德治理D.依赖血缘纽带解析:据材料“天命靡(无)常,惟德是辅”“民之所欲,天必从之”并结合所学知识可知,这反映了惟德惟民的治国思想,突出了人的作用,故A项正确;B项材料无法体现,排除;C项说法过于片面,排除;D项材料未涉及,排除。

答案:A3.(2018·博雅全国联考)下图为西汉初年中央和诸侯王国所管辖的行政区和人口统计表。

对比统计图表中中央和王国所管辖的郡和人口数,可以得出的推论是( )A.西汉的大部分地区未实行郡县制B.中央政府已经为王国势力所控制C.多数人口不赞成实行中央集权制D.中央辖区经济发展高于王国辖区解析:由材料中王国辖郡与人口数均高于中央辖区,但这并未破坏汉朝的中央集权制度,说明中央辖区所辖郡是经济发展水平较高的地区,故D项正确。

中国古代史通史图览世界古代史通史图览第1讲先秦、秦汉——中国古代文明的奠基和初步发展先秦时期(原始社会至公元前221年)1.原始社会政治上传说中的黄帝和尧舜禹时代,政治权力的传承实行禅让制。

经济上①农业:土地属于氏族公社所有,主要耕作方式是刀耕火种,创制出耒耜等农具。

中国是世界上最早培植粟和水稻的国家。

②手工业:纺织原料最初为麻和葛,后会养蚕、缫丝、织绸;新石器时代晚期出现青铜器。

文上出现原始的绘画和刻画符号,同时出现原始舞蹈。

2.夏商西周时期政治上①王位世袭制:中国第一个奴隶制王朝是夏朝,首创王位世袭制。

②分封制:西周时盛行,主要目的是确保周王天下共主的地位,以同姓亲族为主体进行分封,在初期加强了周王对地方的控制。

春秋战国时期,分封制逐步走向瓦解,一些诸侯国开始实行郡县制。

③宗法制:以血缘为依据,实行嫡长子继承制,有效规范了统治阶级内部的秩序,对中国产生了重要而深远的影响。

④早期政治制度的特点:神权与王权相结合;以血缘关系为纽带形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

经济上①农业:出现青铜农具,但较少使用。

土地制度:井田制,是一种土地国有制。

②手工业:完全官营;商周时期青铜铸造技术高超,青铜器主要作为礼器使用;商朝时出现原始瓷器。

③商业:商朝时职业商人产生;周朝时手工业和商业均由官府统一管,即所谓的“工商食官”。

文上“在官府”,即官府垄断教育;西周时期实行礼乐制度,即周礼。

3.春秋战国时期政治上争霸与兼并战争不断,宗法制、分封制遭到破坏;秦灭六国。

经济上①封建土地所有制形成,包括国家、地主和农民土地所有制等几种形式。

②以家庭为生产生活单位,“男耕女织”、自给自足的小农经济成为我国古代最基本的经济形态,直到鸦片战争后才逐渐趋向瓦解。

③农业:井田制被破坏,土地私有制形成;生产工具和耕作方式改进;重农政策出现。

④手工业:官营、民营和家庭手工业并存。

⑤商业:官营局面被打破;抑商政策出现。