“帝乡明日到,犹自梦渔樵。”原文、赏析

- 格式:docx

- 大小:21.07 KB

- 文档页数:4

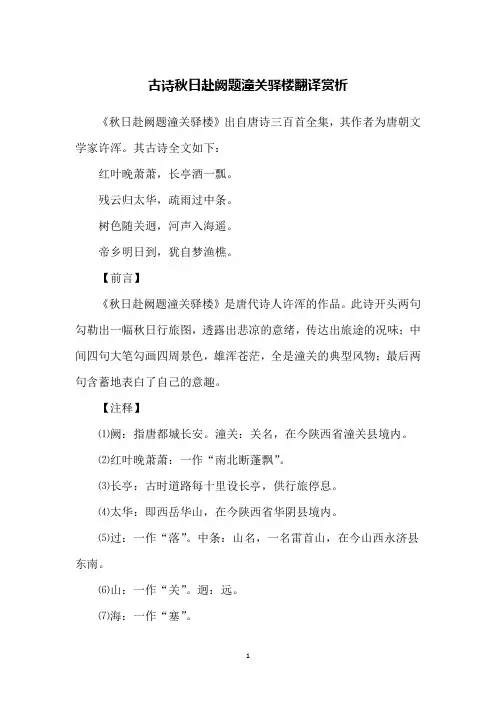

古诗秋日赴阙题潼关驿楼翻译赏析《秋日赴阙题潼关驿楼》出自唐诗三百首全集,其作者为唐朝文学家许浑。

其古诗全文如下:红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

残云归太华,疏雨过中条。

树色随关迥,河声入海遥。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

【前言】《秋日赴阙题潼关驿楼》是唐代诗人许浑的作品。

此诗开头两句勾勒出一幅秋日行旅图,透露出悲凉的意绪,传达出旅途的况味;中间四句大笔勾画四周景色,雄浑苍茫,全是潼关的典型风物;最后两句含蓄地表白了自己的意趣。

【注释】⑴阙:指唐都城长安。

潼关:关名,在今陕西省潼关县境内。

⑵红叶晚萧萧:一作“南北断蓬飘”。

⑶长亭:古时道路每十里设长亭,供行旅停息。

⑷太华:即西岳华山,在今陕西省华阴县境内。

⑸过:一作“落”。

中条:山名,一名雷首山,在今山西永济县东南。

⑹山:一作“关”。

迥:远。

⑺海:一作“塞”。

⑻帝乡:京都,指长安。

⑼梦:向往。

末两句一作“劳歌此分手,风急马萧萧”。

【翻译】深秋的晚风迎面吹来,红叶在风中萧萧作响,我坐在十里长亭,举杯畅饮。

不经意间,天上的残云向太华山徐徐飘去,点点疏雨随风洒落在中条山上。

山势绵延千里,苍翠的树色随着关山伸向远方;滔滔黄河奔腾不息,流向遥远的大海。

明天我就要抵达长安了,可我现在仍然向往渔人樵夫们的那种闲适逍遥的生活呀。

【赏析】此诗开头两句,诗人先勾勒出一幅秋日行旅图,把读者引入一个秋浓似酒、旅况萧瑟的境界。

“红叶晚萧萧”,用写景透露人物一缕缕悲凉的意绪:“长亭酒一瓢”,用叙事传出客子旅途况味,用笔干净利落。

此诗另一版本题作“行次潼关,逢魏扶东归”,这个材料,可以帮助读者了解诗人何以在长亭送别、借瓢酒消愁的原委。

然而诗人没有久久沉湎在离愁别苦之中。

中间四句笔势陡转,大笔勾画四周景色,雄浑苍茫,全是潼关的典型风物。

骋目远望,南面是主峰高耸的西岳华山;北面,隔着黄河,又可见连绵苍莽的中条山。

残云归岫,意味着天将放晴;疏雨乍过,给人一种清新之感。

从写景看,诗人拿“残云”再加“归”字来点染华山,又拿“疏雨”再加“过”字来烘托中条山,这样,太华和中条就不是死景而是活景,因为其中有动势——在浩茫无际的沉静中显出了一抹飞动的意趣。

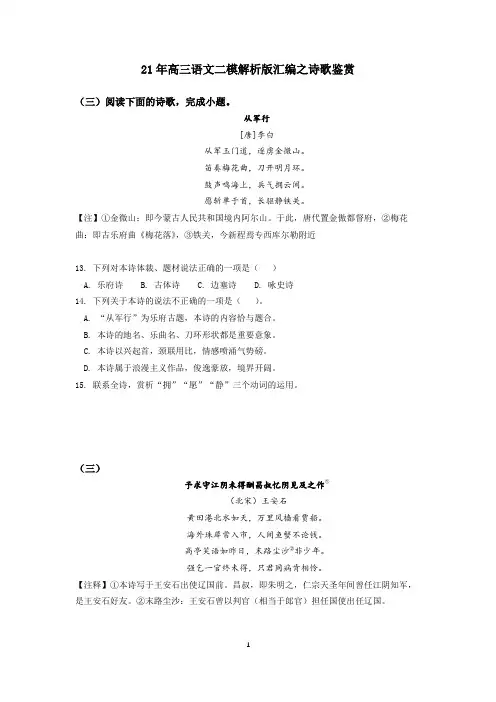

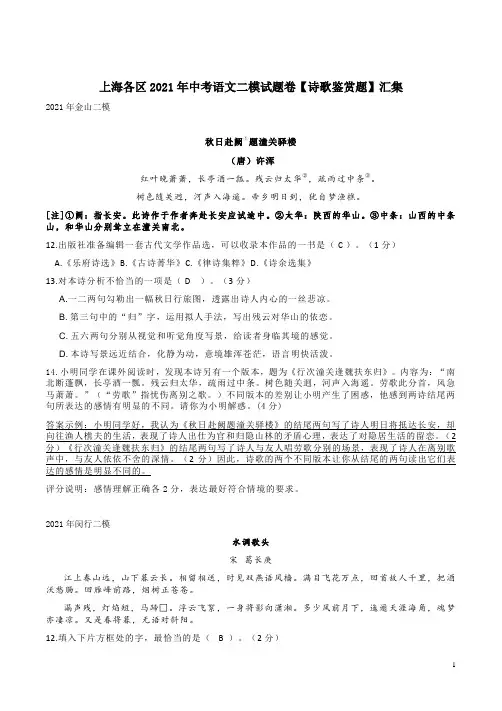

上海各区2021年中考语文二模试题卷【诗歌鉴赏题】汇集2021年金山二模秋日赴阙①题潼关驿楼(唐)许浑红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

残云归太华②,疏雨过中条③。

树色随关迥,河声入海遥。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

[注]①阙:指长安。

此诗作于作者奔赴长安应试途中。

②太华:陕西的华山。

③中条:山西的中条山,和华山分别耸立在潼关南北。

12.出版社准备编辑一套古代文学作品选,可以收录本作品的一书是( C )。

(1分)A.《乐府诗选》B.《古诗菁华》C.《律诗集粹》D.《诗余选集》13.对本诗分析不恰当的一项是( D )。

(3分)A.一二两句勾勒出一幅秋日行旅图,透露出诗人内心的一丝悲凉。

B.第三句中的“归”字,运用拟人手法,写出残云对华山的依恋。

C.五六两句分别从视觉和听觉角度写景,给读者身临其境的感觉。

D.本诗写景远近结合,化静为动,意境雄浑苍茫,语言明快活泼。

14.小明同学在课外阅读时,发现本诗另有一个版本,题为《行次潼关逢魏扶东归》。

内容为:“南北断蓬飘,长亭酒一瓢。

残云归太华,疏雨过中条。

树色随关迥,河声入海遥。

劳歌此分首,风急马萧萧。

”(“劳歌”指忧伤离别之歌。

)不同版本的差别让小明产生了困惑,他感到两诗结尾两句所表达的感情有明显的不同。

请你为小明解惑。

(4分)答案示例:小明同学好,我认为《秋日赴阙题潼关驿楼》的结尾两句写了诗人明日将抵达长安,却向往渔人樵夫的生活,表现了诗人出仕为官和归隐山林的矛盾心理,表达了对隐居生活的留恋。

(2分)《行次潼关逢魏扶东归》的结尾两句写了诗人与友人唱劳歌分别的场景,表现了诗人在离别歌声中,与友人依依不舍的深情。

(2分)因此,诗歌的两个不同版本让你从结尾的两句读出它们表达的感情是明显不同的。

评分说明:感情理解正确各2分,表达最好符合情境的要求。

2021年闵行二模水调歌头宋葛长庚江上春山远,山下暮云长。

相留相送,时见双燕语风樯。

满目飞花万点,回首故人千里,把酒沃愁肠。

回雁峰前路,烟树正苍苍。

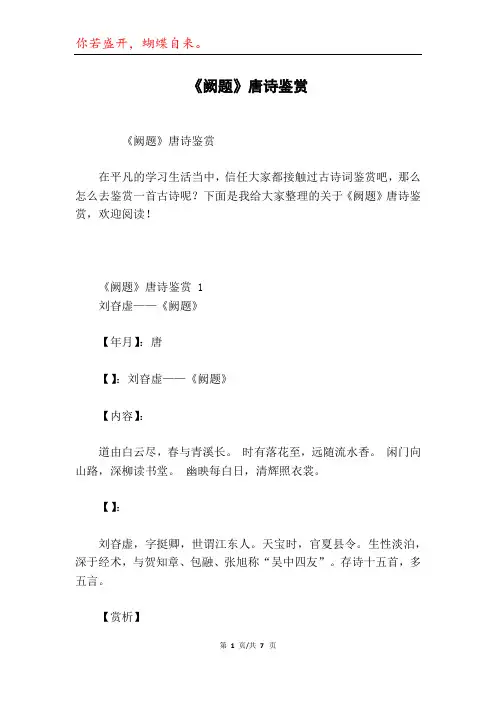

《阙题》唐诗鉴赏《阙题》唐诗鉴赏在平凡的学习生活当中,信任大家都接触过古诗词鉴赏吧,那么怎么去鉴赏一首古诗呢?下面是我给大家整理的关于《阙题》唐诗鉴赏,欢迎阅读!《阙题》唐诗鉴赏 1刘昚虚——《阙题》【年月】:唐【】:刘昚虚——《阙题》【内容】:道由白云尽,春与青溪长。

时有落花至,远随流水香。

闲门向山路,深柳读书堂。

幽映每白日,清辉照衣裳。

【】:刘昚虚,字挺卿,世谓江东人。

天宝时,官夏县令。

生性淡泊,深于经术,与贺知章、包融、张旭称“吴中四友”。

存诗十五首,多五言。

【赏析】这首题目原缺的五律,在人们的面前呈现了一幅清丽幽美的山水画卷,落英缤纷,青溪潺潺,花香馥郁,杨柳堆烟,无人却有无限生气,无题偏给人以无穷美感。

《阙题》唐诗鉴赏 2《阙题》唐代:刘昚虚道由白云尽,春与青溪长。

时有落花至,远随流水香。

闲门向山路,深柳读书堂。

幽映每白日,清辉照衣裳。

《阙题》译文曲折的山路延长到白云尽处,春光宛如清清溪流源远流长。

不时有落花随溪水飘流而至,远远地就可闻到水中的芳香。

闲静的荆门面对曲折的山路,读书堂掩藏在茂密的柳树林中。

每当阳光穿过柳荫的幽境,清幽的光辉便洒满我的衣裳。

《阙题》解释阙题:即缺题。

“阙”通“缺”。

因此诗原题在流传过程中遗失,后人在编诗时以“阙题”为名。

道由白云尽:指山路在白云尽处,也即在尘境之外。

道:道路。

由:由于。

春:春意,即诗中所说的花柳。

闲门:指门前清净,环境清幽,俗客不至的门。

深柳:即茂密的柳树。

幽映:指“深柳”在阳光映照下的浓荫。

每:每当。

《阙题》鉴赏阙题即缺题。

殷璠《河岳英灵集》辑录此诗时便没有题目,后人因以“阙题”名之。

此诗描绘的是通向一座深山别墅沿途的幽美环境,它不是写诗人自己山居的`闲适,而是写友人山中隐居的幽趣。

全诗清爽自然,动听流畅,按空间挨次写来,由远及近,从外向里而行,余韵萦绕,有一种异乎寻常的艺术魅力。

此诗一开头就写进入深山的情景。

“道由白云尽”,是说通向别墅的路是从白云尽处开头的,可见这里地势相当高峻。

陈草庵《中吕·山坡羊》原文及赏析《中吕·山坡羊》小令用深刻的笔触,揭露了封建社会人们动辄得咎、生活处境极为险恶的现实,以及百姓无可奈何的痛苦处境。

下面是小编给大家带来的陈草庵《中吕·山坡羊》原文及赏析,欢迎大家阅读!中吕·山坡羊元代:陈草庵伏低伏弱,装呆装落,是非犹自来着莫。

任从他,待如何?天公尚有妨农过,蚕怕雨寒苗怕火。

阴,也是错;晴,也是错。

身无所干,心无所患,一生不到风波岸。

禄休干,贵休攀,功名纵得皆虚幻,浮世落花空过眼。

官,也梦间;私,也梦间。

林泉高攀,虀盐贫过,官囚身虑皆参破。

富如何?贵如何?闲中自有闲中乐,天地一壶宽又阔!东,也在我;西,也在我。

青霄有路,黄金无数,劝君万事从宽恕。

富之余,贵也余,望将后代儿孙护,富贵不依公道取。

儿,也受苦;孙,也受苦。

繁华般弄,豪杰陪奉,一杯未尽笙歌送。

恰成功,早无踪,似昨宵一枕南柯梦,人世枉将花月宠。

春,也是空;秋,也是空。

有钱有物,无忧无虑,赏心乐事休辜负。

百年虚,七旬疏,饶君更比石崇富,合眼一朝天数足。

金,也换主;银,也换主。

风波实怕,唇舌休挂,鹤长凫短天生下。

劝渔家,共樵家,从今莫讲贤愚话,得道多助失道寡。

贤,也在他;愚,也在他。

阴随阴报,阳随阳报,不以其道成家道。

枉劬劳,不坚牢,钱财人口皆凶兆,一旦祸生福怎消?人,也散了;财,也散了。

须教人倦,须教人怨,临危不与人方便。

吃腥膻,着新鲜,一朝报应天公变,行止不依他在先。

饥,也怨天;寒,也怨天。

休争闲气,休生不义,终身孝悌心休退。

去他疑,俺人非,得官休倚官之势,家富莫骄贫莫耻。

天,也顺你;人,也顺你。

官资新受,功名将就,折腰为在儿曹彀。

赋归休,便抽头,黄花恰正开时候,篱下自教巾漉酒。

功,也罢手;名,也罢手。

三闾当日,一身辞世,此心倒大无萦系。

氵屈其泥,啜其醨,何须自苦风波际,泉下子房和范蠡。

清,也笑你;醒,也笑你。

争奈聪慧,争夸手艺,乾坤一浑清浊气。

察其实,不能知,时间难辨鱼龙辈,只到禹门三月里。

唐代-许浑《秋日赴阙题潼关驿楼》原文、译文及注释

题记:

潼关,在今陕西省潼关县北部,形势险要,景色宜人,地位特殊。

历代诗人路经此地,往往要题诗纪胜。

许浑从故乡润州丹阳(今属江苏)第一次到长安去,途经潼关,也为其山川形势和自然景色所深深吸引,兴致淋漓,挥笔写下了这首诗作。

原文:

秋日赴阙题潼关驿楼

唐代-许浑

红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

残云归太华,疏雨过中条。

树色随山迥,河声入海遥。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

翻译:

红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

秋天傍晚枫树随风飒飒作响,夜宿潼关驿楼自有瓢酒飘香。

残云归太华,疏雨过中条。

几朵残云聚集在高耸的华山,稀疏的秋雨洒落到中条山上。

树色随山迥,河声入海遥。

遥看树色随着潼关山势延伸,黄河奔流入海涛声回旋激荡。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

明天就可到达繁华京城长安,我仍自在逍遥做着渔樵梦想。

注释:

阙:指唐都城长安。

潼关:关名,在今陕西省潼关县境内。

红叶晚萧萧:一作“南北断蓬飘”。

长亭:古时道路每十里设长亭,供行旅停息。

太华:即西岳华山,在今陕西省华阴县境内。

过:一作“落”。

中条:山名,一名雷首山,在今山西永济县东南。

山:一作“关”。

迥:远。

海:一作“塞”。

帝乡:京都,指长安。

梦:向往。

末两句一作“劳歌此分手,风急马萧萧”。

《渔父》原文翻译及赏析《渔父》原文翻译及赏析《渔父》原文翻译及赏析1原文:西塞山边白鹭飞,散花洲外片帆微。

桃花流水鳜鱼肥。

自庇一身青箬笠,相随到处绿蓑衣。

斜风细雨不须归。

译文西塞山汛边白鹭在飞翔,散花洲外汛上片片白帆船在轻轻地飘动。

桃花水汛期鳜鱼长得肥胖。

自有遮护全身的青竹壳斗笠,与斗笠相伴的还有绿蓑衣。

斜风夹杂着细雨,过着乐而忘归的渔翁生活。

注释浣溪沙:山代教坊曲名,后用为词牌名,又名《浣溪纱》、《小庭花》等。

双调四十二字,平韵。

南山李煜有仄韵之作。

此调音节明快,句式整齐,易于上口。

为婉约、豪放两派词人所常用。

西塞山:又名道士矶,今湖北省黄石市辖区之山名。

散花州:鄂东长汛一带有三个散花洲,一在黄梅县汛中,早已塌没。

一在浠水县汛滨,今成一村。

一在武昌(今湖北鄂州市)汛上建“怡亭”之小岛,当地人称之为“吴王散花滩”。

该词中所写散花洲系与西塞山相对的浠水县管辖的散花洲。

鳜(guì)鱼:又名“桂鱼”,长汛中游黄州、黄石一带特产。

庇:遮盖。

箬(ruò)笠:用竹篾做的斗笠。

蓑(suō)衣:草或棕作的雨衣。

赏析:宋神宗元丰七年(1084年)四月。

苏轼离开黄州赴汝州途中,沿长江而下,在途中看到渔父生活的景象,即景联想,作该词描写渔父的生活。

《渔父》原文翻译及赏析2西塞山边白鹭飞,散花洲外片帆微。

桃花流水鳜鱼肥。

自庇一身青箬笠,相随到处绿蓑衣。

斜风细雨不须归。

译文西塞山江边白鹭在飞翔,散花洲外江上片片白帆船在轻轻地飘动。

桃花水汛期鳜鱼长得肥胖。

自有遮护全身的青竹壳斗笠,与斗笠相伴的还有绿蓑衣。

斜风夹杂着细雨,过着乐而忘归的渔翁生活。

注释浣溪沙:唐代教坊曲名,后用为词牌名,又名《浣溪纱》、《小庭花》等。

双调四十二字,平韵。

南唐李煜有仄韵之作。

此调音节明快,句式整齐,易于上口。

为婉约、豪放两派词人所常用。

西塞山:又名道士矶,今湖北省黄石市辖区之山名。

散花州:鄂东长江一带有三个散花洲,一在黄梅县江中,早已塌没。

诗歌鉴赏题专练之山水田园诗一、常见意象(1)景物:郭外、原野、农田、墟落、炊烟、白云、清泉、郊外、草屋、柴门、荆扉、竹林、霞光、露珠(2)人:邻人、野老、农夫、樵夫、渔夫、林叟、山客、牧童、隐者(3)农具:耒、耜sì、锸、锄头、犁(4)植物(食品):五谷(黍)、栗、桑、麻、菊(5)动物:鸡、犬、牛、羊、蚕、蛙诗人常会选取炊烟、桑麻、桃李、麦苗、豆苗、菊花、鸡、犬、禽雀、眠蚕等体现对闲适恬淡的山水田园生活的热爱的意象。

选取野径、古木、荆扉、柴门、空林、空山、鸾鹤(超凡脱俗的灵鸟)、孤云、禅房、古寺、暮钟等具有隐逸特点的意象,用五柳、接舆、伯夷、叔齐等历史人物和僧道、林叟、樵夫、幽人等山野之人来自比。

二、思想情感(1)热爱自然,对宁静、平和、归隐生活的向往之情。

(2)心物相融的恬淡、闲适自得的心情。

(3)借景遣怀的沉郁凄情。

或借异乡山水,表达客居孤寂思绪;或借凄风苦雨,寄寓贬谪忧愤,表达对现实的不满和怀才不遇的苦闷。

(4)抒写自己遗世独立的高尚情怀和隐居生活的幽寂高雅。

(5)歌颂劳动生活以及在劳动中与农民的深情厚谊等。

三、常用技法(1)比喻、拟人、夸张、对比等修辞手法的运用(2)描写手法①观察角度高、低、俯、仰的变化与高低远近的顺序。

②光、影、色彩的渲染,视觉、听觉、嗅觉、触觉的运用。

③白描与工笔。

白描,简单地罗列,简单地描写。

工笔,细致入微地刻画,重彩浓墨地描绘。

④虚实结合(眼前景与想象景)。

⑤动静结合(以动衬静、化动为静与化静为动)。

(3)抒情方法①借景抒情,融情入景。

②乐景写哀(反衬),用欢乐的景物或场景写哀伤的心情。

四、专题练习:(一)阅读下面的诗歌,完成各题。

月夜忆舍弟杜甫[唐代]戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

[注]这首诗是公元759年(乾元二年)秋杜甫在秦州所作。

这年九月,安史之乱,安禄山、史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。

《阙题》原文及赏析《阙题》原文及赏析《阙题》原文及赏析1《阙题》刘慎虚道由白云尽,春与青溪长。

时有落花至,远闻流水香。

闲门向山路,深柳读书堂。

幽映每白日,清辉照衣裳注释:刘慎虚:字挺卿,世谓江东人,据证为新吴(今江西奉新)人。

官夏县令。

生性淡泊,深于经术,与贺知章、包融、张旭称“吴中四友”存诗十五首,多五言。

道由句:指山路在白云尽处,也即在尘境之外。

闲门句:门一开,便可见上山之路。

赏析:本诗原题已失。

诗中情景,由远及近,物我皆忘。

从诗的语意看来,似乎是写友人在暮春山中隐居读书的生活。

诗以“暮春”为主题,在人们面前展现了一幅清丽幽美的山水画卷;白云春光,落英缤纷,柳色清浑,一片春光春色,清新自然,幽静多趣。

全诗无奇词丽句,只把所见所闻如实道来,娓娓动听,使人快乐无限。

《阙题》原文及赏析2阙题二首原文荆谿白石出,天寒红叶稀。

山路元无雨,空翠湿人衣。

相看不忍发,惨淡暮潮平。

语罢更携手,月明洲渚生。

赏析此诗以诗人山行时所见所感,描绘了初冬时节的山中景色。

“荆溪”发源于秦岭山中,流至长安东北汇入灞水。

诗人的别墅也在秦岭山中,此诗所写应是其别墅周边的一段景色。

首句写山中溪流:荆溪蜿蜒穿流,溪水清浅,因溪水冲刷而泛白的石头星星点点地露出水面。

次句写山中红叶:天气业已寒冷,但山林间仍点缀着稀疏的红叶。

从天寒而红叶犹未尽落,表明天气是初冬时节。

在以上两句诗中,诗人以“白石出”与“红叶稀”概括而形象地向读者展示了初冬山中景色的显著特征。

不过诗人接着就在第三、四句诗中告诉人们,上述景象并不是此时山景的全貌,此时山景的基本面貌,乃是由众多苍松翠柏等终年长青的树木构成的充满生命力的“空翠”,即一望无际的空明的翠绿色。

诗人行走在山间小路上,周身被空明的翠绿所包围,山林间的空气本就湿润,而空明的翠色则仿佛已化作绿水洒落下来似的,虽然未曾下雨,却不由产生了衣裳被淋湿的感觉。

在此,诗人通过一个似幻似真的“湿”字,巧妙地显示出山中“空翠”色彩的浓烈。

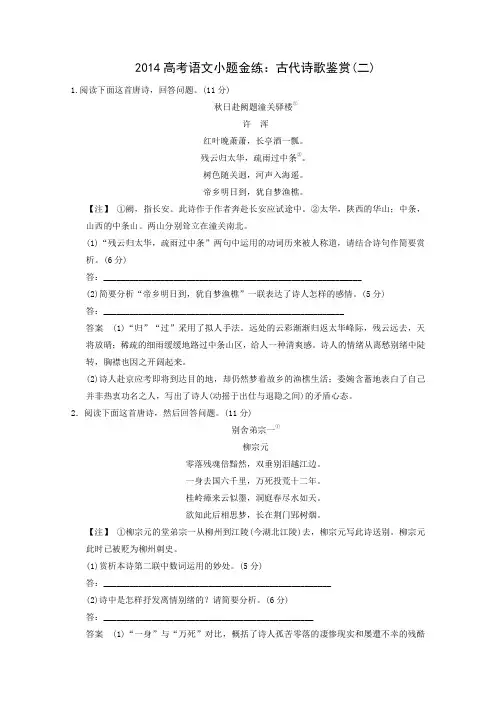

2014高考语文小题金练:古代诗歌鉴赏(二)1.阅读下面这首唐诗,回答问题。

(11分)秋日赴阙题潼关驿楼①许浑红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

残云归太华,疏雨过中条②。

树色随关迥,河声入海遥。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

【注】①阙,指长安。

此诗作于作者奔赴长安应试途中。

②太华,陕西的华山;中条,山西的中条山。

两山分别耸立在潼关南北。

(1)“残云归太华,疏雨过中条”两句中运用的动词历来被人称道,请结合诗句作简要赏析。

(6分)答:___________________________________________________________(2)简要分析“帝乡明日到,犹自梦渔樵”一联表达了诗人怎样的感情。

(5分)答:_______________________________________________________答案(1)“归”“过”采用了拟人手法。

远处的云彩渐渐归返太华峰际,残云远去,天将放晴;稀疏的细雨缓缓地路过中条山区,给人一种清爽感。

诗人的情绪从离愁别绪中陡转,胸襟也因之开阔起来。

(2)诗人赴京应考即将到达目的地,却仍然梦着故乡的渔樵生活;委婉含蓄地表白了自己并非热衷功名之人,写出了诗人(动摇于出仕与退隐之间)的矛盾心态。

2.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

(11分)别舍弟宗一①柳宗元零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。

一身去国六千里,万死投荒十二年。

桂岭瘴来云似墨,洞庭春尽水如天。

欲知此后相思梦,长在荆门郢树烟。

【注】①柳宗元的堂弟宗一从柳州到江陵(今湖北江陵)去,柳宗元写此诗送别。

柳宗元此时已被贬为柳州刺史。

(1)赏析本诗第二联中数词运用的妙处。

(5分)答:____________________________________________________(2)诗中是怎样抒发离情别绪的?请简要分析。

(6分)答:________________________________________________答案(1)“一身”与“万死”对比,概括了诗人孤苦零落的凄惨现实和屡遭不幸的残酷人生;“六千里”与“十二年”从空间、时间上高度概括了诗人屡遭贬谪的距离遥远和时间之长;读来令人震撼,极富感染力。

早教唐诗有名作品有哪些

朝代:唐代

作者:许浑

原文:

红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

残云归太华,疏雨过中条。

树色随山迥,河声入海遥。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

朝代:唐代

作者:黄滔

原文:

碧嶂猿啼夜,新秋雨霁天。

谁人爱明月,露坐洞庭船。

朝代:唐代

作者:韦应物

原文:

落帆逗淮镇,停舫临孤驿。

浩浩风起波,冥冥日沉夕。

人归山郭暗,雁下芦洲白。

独夜忆秦关,听钟未眠客。

朝代:唐代

作者:柳宗元

原文:

觉闻繁露坠,开户临西园。

寒月上东岭,泠泠疏竹根。

石泉远逾响,山鸟时一喧。

倚楹遂至旦,寂寞将何言。

朝代:唐代

作者:柳宗元

原文:

零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。

一身去国六千里,万死投荒十二年。

桂岭瘴来云似墨,洞庭春尽水如天。

欲知此后相思梦,长在荆门郢树烟。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

三、本大题共5小题,共26分。

(一)阅读下面诗歌,完成12-14题。

(共12分)望夫石【明】许炯劝君莫种柳,不如荆棘树。

日日送人行,不解留人住。

劝君莫喜鹊,鹊不及慈鸦。

时时惊妾梦,误报客还家。

柳条枯尽鹊声息,慈鸦夜夜啼荆棘。

万里征夫望不归,新妇山头化为石。

化为石,几春秋。

风中怨,雨中愁。

征夫若有归来日,石不能言心亦休。

12.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是(3分)A.“柳”谐音“留”,却不知留住行人,让人增添相思之苦,思妇因此感叹“莫种柳”。

B.鹊鸣悦耳原本令人喜爱,思妇却觉得分外的聒噪而心绪纷乱,于是劝人“莫喜鹊”。

C.柳不及荆棘,鹊鸣不及鸦啼,这种异乎常情的取舍,反映了思妇内心深处的愁怨。

D.“万里”“几春秋”分别写距离之遥与时间之久,“风”“雨”兼写环境与人的心情。

13.下列诗句都写了“梦”,其中所梦见的内容与本诗中“妾梦”最不相同的一项是(3分)A.昨日梦君归,贱妾下鸣机。

(萧淑妃《夜梦》)B.残梦夜魂断,美人边思深。

(杜牧《秋梦》)C.可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

(陈陶《陇西行》)D.帝乡明日到,犹自梦渔樵。

(许浑《秋日赴阙题潼关驿楼》)14.“望夫处,江悠悠。

化为石,不回头。

上头日日风复雨。

行人归来石应语。

”这是唐代诗人王建所写的《望夫石》。

两首诗对征夫回来之后的结局有不同的处理,许诗写“石不能言”,而王诗写“石应语”。

你更愿意接受哪种结局?请结合诗歌内容说说你的理由。

(6分)三、(26分)12.(3分)B13.(3分)D14.(6分)答案示例1:我更愿意接受王诗的结局。

征人归来后石头可以说话,则思妇满腔的思念、哀怨可以尽情倾诉,饱尝悲苦的思妇可以得到慰藉。

如此结局可使故事的情节产生跌宕的效果,而这种有点喜剧色彩的结局也让人看到希望,感到美好,得到安慰。

答案示例2:我更愿意接受许诗的结局。

征人归来后石头不能说话则思妇满腔的思念、哀怨无处倾诉,这漫长的等待及复杂的心绪永远无人知晓。

[潼关谭嗣同翻译]潼关谭嗣同潼关谭嗣同篇(一):有关潼关谭嗣同原文及翻译有关潼关谭嗣同原文及翻译终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

赏析这位英气勃发的少年,骑马登上半山间的潼关古道,傍山监河,乘兴前进,任清脆的马蹄声被猎猎西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

大概从古到今,这巍峨的雄关就被白云,团团簇拥着,一直不曾解围吧?伟大的壮观还在更高更远的地方。

潼关地处陕西、山西、河南三省交界点,南邻华山群峰,东望豫西平原。

诗人立马城关,眼见黄河从北面高原峡谷奔腾怒吼而来,到悬崖脚下猛然一转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌河床箍得太紧;而那连绵不断的山峰,在关东并不怎样惹眼,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,唯恐自己显得平庸!自然,所谓大河“犹嫌束”、群山“不解平”,全是黄河、华山的磅礴气势在诗人心理上所引起的感应,反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。

十九世纪末叶,在我国历史上,是一个民族危机空前严重的时代,也是一个民族精神空前高扬的时代。

透过少年谭嗣同这首充满浪漫主义精神的山水绝句,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。

谭嗣同谭嗣同(1865—1898),字复生,号壮飞,汉族,湖南浏阳人,是中国近代资产阶级著名的政治家、思想家,维新志士。

他主张中国要强盛,只有发展民族工商业,学习西方资产阶级的政治制度。

公开提出废科举、兴学校、开矿藏、修铁路、办工厂、改官制等变法维新的主张。

写文章抨击清政府的卖国投降政策。

1898年参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅三十三岁,为“戊戌六君子”之一。

代表作品《仁学》、《寥天一阁文》、《莽苍苍斋诗》、《远遗堂集外文》等。

潼关谭嗣同篇(二):带秋风的诗句秋风把树叶吹的沙沙沙,像在弹一首美丽的曲子。

带秋风的诗句(一)1.自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

潼关古诗我国许多优秀的诗人都创作了与潼关相关的的诗句,下边就列举一些,供大家品鉴。

1.山坡羊·潼关怀古元代:张养浩峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

望西都,意踌躇。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

兴,百姓苦;亡,百姓苦!2.潼关吏唐代:杜甫士卒何草草,筑城潼关道。

大城铁不如,小城万丈余。

借问潼关吏:修关还备胡?要我下马行,为我指山隅:连云列战格,飞鸟不能逾。

胡来但自守,岂复忧西都。

丈人视要处,窄狭容单车。

艰难奋长戟,万古用一夫。

哀哉桃林战,百万化为鱼。

请嘱防关将,慎勿学哥舒!3.潼关近现代:谭嗣同终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

4.秋日赴阙题潼关驿楼唐代:许浑红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

残云归太华,疏雨过中条。

树色随山迥,河声入海遥。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

5.次潼关先寄张十二阁老使君唐代:韩愈荆山已去华山来,日出潼关四扇开。

刺史莫辞迎候远,相公亲破蔡州回。

6.潼关河亭唐代:薛逢重岗如抱岳如蹲,屈曲秦川势自尊。

天地并功开帝宅,山河相凑束龙门。

橹声呕轧中流度,柳色微茫远岸村。

满眼波涛终古事,年来惆怅与谁论。

7.东归晚次潼关怀古唐代:岑参暮春别乡树,晚景低津楼,伯夷在首阳,欲往无轻舟。

遂登关城望,下见洪河流,自从巨灵开,流血千万秋。

行行潘生赋,赫赫曹公谋,川上多往事,凄凉满空洲。

8.满庭芳·和人潼关清代:曹贞吉太华垂旒,黄河喷雪,咸秦百二重城。

危楼千尺,刁斗静无声。

落日红旗半卷,秋风急、牧马悲鸣。

闲凭吊,兴亡满眼,衰草汉诸陵。

泥丸封未得,渔阳鼙鼓,响入华清。

早平安烽火,不到西京。

自古王公设险,终难恃、带砺之形。

何年月,铲平斥堠,如掌看春耕。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

出自唐代许浑的《秋日赴阙题潼关驿楼 / 行次潼关逢魏扶东归》

原文

红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

残云归太华,疏雨过中条。

树色随山迥,河声入海遥。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

许浑(约791~约858),字用晦(一作仲晦),唐代诗人,润州丹阳(今江苏丹阳)人。

晚唐最具影响力的诗人之一,其一生不作古诗,专攻律体;题材以怀古、田园诗为佳,艺术则以偶对整密、诗律纯熟为特色。

唯诗中多描写水、雨之景,后人拟之与诗圣杜甫齐名,并以“许浑千首诗,杜甫一生愁”评价之。

成年后移家京口(今江苏镇江)丁卯涧,以丁卯名其诗集,后人因称“许丁卯”。

许诗误入杜牧集者甚多。

代表作有《咸阳城东楼》。

创作背景:潼关,在今陕西省潼关县北部,形势险要,景色宜人,地位特殊。

历代诗人路经此地,往往要题诗纪胜。

许浑从故乡润州丹阳(今属江苏)第一次到长安去,途经潼关,也为其山川形势和自然景色所深深吸引,兴致淋漓,挥笔写下了这首诗作。

译文

第 1 页

本文部分内容来自互联网,我司不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。