部编人教版初中八年级上册道德与法治《第五课做守法的公民:法不可违》名师教学课件_1

- 格式:pptx

- 大小:4.00 MB

- 文档页数:18

(2)第2组的任务是:请你归纳:根据访谈的内容,归纳出未成年人犯罪的原因。

说出一个原因得1分。

(3)第3组的任务是:请你支招:根据所学的知识,探究如何预防未成年人犯罪。

说出一个对策得2分。

3.总结:只有将学校教育、社会教育、家庭教育、未成年人自我教育相结合才能筑起保护未成年人的法律防线。

父亲:没有进行家庭保护,溺爱孩子,没有尽到监护、教育的义务及责任;吴某的老师:对吴某进行批评教育尽到了学校教育、保护的责任,但劝其退学违反了义务教育法;文化部的官员:打击网络暴力、色情有利于为未成年人健康成长营造良好的社会环境,体现了社会保护,但监管和打击的力度不够;主审法官:保护未成年人人格尊严,体现司法保护。

(2)第2组代表发言:未成年人犯罪的原因包括外部原因和内部原因。

外部原因包括家庭教育不当,社会不良因素、学校教育不力。

内部原因包括:法治意识淡薄,辨别是非能力不足,自控能力不足。

(3)第3组代表发言:预防未成年人犯罪需要学校和社会通过教育提高未成年人的法治素养,需要家庭给予未成年人健康和谐的成长环境,尽到对未成年人监护和教育的责任,未成年人自身素质的提高是预防未成年人犯罪的关键。

小组合作完成任务培养了学生的发散思维、团队合作能力和总结概括能力,提高了课堂教学的实效性。

(四)青春绽放,让法律伴我成长1.过渡:那么学校、社会、家庭都做出了哪些努力,我们自己又应该怎么做呢?2.迎接本节课的第二次任务。

请拿出任务卡,小组合作完成任务。

小组讨论2分钟,选一名代表展示学习成果。

(1)第1组的任务是:我来盘点:学校和社会是未成年人法治教育的阵地,请说说学校开设了哪些法治课程,你参加过学校和社会组织的哪些法治教育主题活动?说出一点得2分。

(2)第2组的任务是:我来分享:最近,“传家风,立家训,扬家规”活动正在全国各地广泛开展,老师觉得家庭教育就是好的家风的继承与发扬,好家风的传承有利于家长重视对未成年人的教育。

请问你们家遵纪守法的好家风是什么,分享你的家风故事。

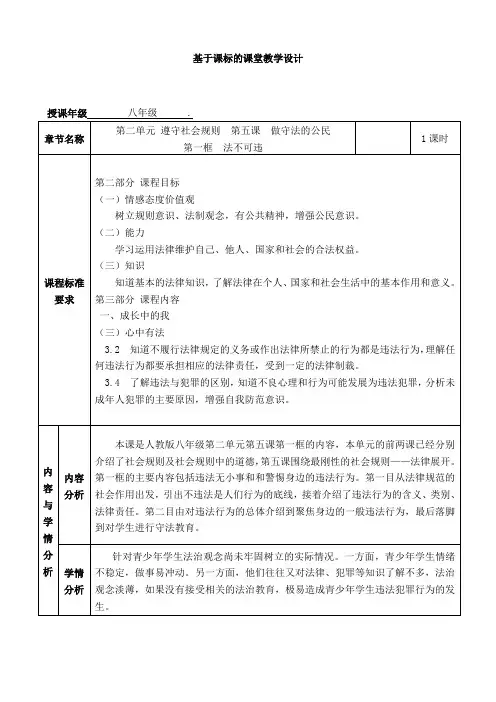

部编版道德与法治八年级上册第二单元第五课《法不可违》教学设计一. 教材分析《法不可违》是部编版道德与法治八年级上册第二单元第五课的一节内容。

本节课的主要内容是让学生理解法律的重要性,认识到法律对社会的规范作用,以及遵守法律的必要性。

教材通过生动的案例和深入的分析,让学生明白法律是维护社会秩序和公民权益的基石,是不可违背的。

二. 学情分析八年级的学生已经具有一定的法律意识,但对于法律的具体内容和作用可能还不够深入理解。

他们在日常生活中可能会遇到一些法律问题,但对于如何运用法律保护自己还缺乏明确的认知。

因此,在教学过程中,需要引导学生从实际案例出发,深入分析法律的作用和意义,提高他们的法律素养。

三. 教学目标1.让学生理解法律的重要性,认识到法律对社会的规范作用。

2.培养学生遵守法律的意识,提高他们的法律素养。

3.引导学生学会运用法律知识保护自己,维护自身权益。

四. 教学重难点1.法律对社会秩序的维护作用。

2.法律对公民权益的保护作用。

3.学生如何运用法律知识保护自己。

五. 教学方法1.案例分析法:通过分析具体的案例,让学生深入理解法律的作用和意义。

2.讨论法:引导学生分组讨论,培养他们的思考和合作能力。

3.情景模拟法:设置情景模拟题,让学生学会运用法律知识解决问题。

六. 教学准备1.准备相关的案例材料,用于分析和讨论。

2.设计情景模拟题,让学生参与实践。

3.准备多媒体教学设备,用于展示案例和情景模拟。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示一些与法律相关的图片或视频,引发学生的兴趣,然后提问:“你们对法律有什么认识?”让学生发表自己的观点。

2.呈现(10分钟)呈现教材中的案例,引导学生分析法律在这个案例中的作用。

让学生通过讨论的方式,思考法律对社会秩序和公民权益的重要性。

3.操练(10分钟)让学生分组讨论,每组选一个案例,分析法律在这个案例中的作用。

然后各组汇报讨论成果,进行分享。

4.巩固(10分钟)针对案例中的法律问题,让学生回答相关问题,巩固所学知识。

第四单元做学法尊法守法用法的人【复习目标】1、了解违法与犯罪的区别,增强自我的防范意识。

2、知道法律对未成年人的特殊保护,提高运用法律的能力。

【重点、难点、考点、易错点】重点:知法守法用法;难点:未成年人保护的分类;考点:违法与犯罪的区别;易错点:未成年人保护。

【学习过程】(一)知识点回顾学生自主阅读课本,回答下列问题1.法律的含义、基本特征、作用、态度2.违法行为的含义、分类3.刑法的概念和作用是什么4.犯罪的概念、特征5.刑罚的概念及分类?p946.主刑和附加刑包括哪些?怎样适用?7.中学生如何加强自我防范,防止违法犯罪?P988.为什么国家制定专门法律对未成年人进行特殊保护?p100(一般违法行为和犯罪的区别与联系)9.保护未成年人的四道防线:p101-10310. 维护合法权益的有效途径:p107-10811.诉讼的类型及其含义12.如何同违法犯罪行为作斗争?p109(二)重点知识记忆及检查(三)巩固练习(甘肃.庆阳)2017年4月12日,国务院总理李克强在国务院常务会议上提出,要把保障中小学和幼儿园安全放在公共安全的突出位置,将校园打造成最阳光最安全的地方。

据此回答6﹣7题。

6.将校园打造成最阳光最安全的地方,这样做()A.是因为未成年人毫无自我保护的意识和能力B.体现了国家对未成年人的特殊保护C.安全杜绝了校园欺凌和暴力事件的发生D.体现了国家重视未成年人的肖像权7.面对校园欺凌,下列做法正确的是()①讲究智斗,巧妙周旋②及时报警,寻求保护③告知父母,寻求帮助④忍受欺凌,忍气吞声。

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④(湖北)1.王某在专卖店买的手机不到一周就出现故障,他向工商行政部门投诉,但未得到合理解决,于是将该专卖店告上法庭。

王某的维权手段依次是()A.行政诉讼、民事诉讼 B.非诉讼手段、民事诉讼C.行政诉讼、刑事诉讼D.非诉讼手段、行政诉讼2.下列选项中,分别属于法律的特征和犯罪的法律标志的是()①严重危害性②法律对全体社会成员具有普遍的约束力③刑事违法性④法律靠国家立法机关保证实施。

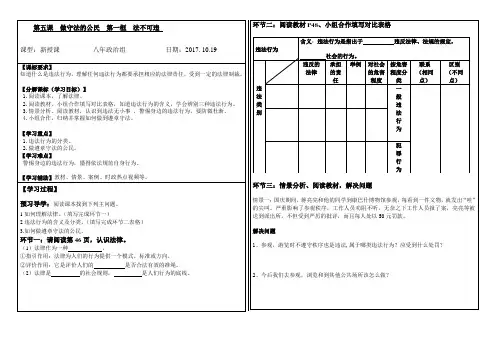

法不可违》教案设计教学依据:1. 全日制九年义务教育《道德与法治课程标准》2. 《道德与法治》教材4. 八年级学生认知结构特点教学设计:一.教学目标:1.知道人们的行为底线是不违法。

2.违法行为的含义及具体分类。

3.犯罪的基本特征及刑罚的种类。

二.教学方式:1.学生学习方式:学生自主学习,主动探究,通过欣赏歌曲、模拟情境、知识竞答、以案说法等活动,在合作和分享中丰富、扩展自己的经验,增长知识、培养能力。

2.教师教学方式:教师是课堂活动的引导者和参与者,主要采用启发、引导、创设情境、营造氛围等方式激发学生自主学习的愿望,增强学生自主学习的能力。

三.教学构思:根据七年级学生身心发展的特点、学习水平及能力以及本框教材的特点,设计了情景,引起思考;等环节,让学生在活动中探究、在探究中体验、在体验中感悟,以实现本框的教学目标。

四.教学过程:设计情景:品学兼优的学生小勤,到附近工地捡废品,本送到派出所,大家觉得应该怎么处理?(学生自由发言)。

副板书捡废品,工地——法律意识淡薄,触犯法律据为己有——可以吗?——违法行为板书:1 道德——较高境界不违法——行为底线1.知道人们的行为底线是不违法2.违法行为的含义及具体分类。

3.犯罪的基本特征及刑罚的种类1. 违法行为的含义:2. 违法行为的类型(你还能对这三种行为再进行分类吗?)案例一:朱某在工厂浴室拾到苏某的进口名牌手表,先说第二天还,后来又说自己把手表弄丢了。

苏某向人民法院起诉,法院判决朱某限期归还手表,否则赔偿苏某损失350元。

案例二:王同学与张同学因为一些误会在校外纠结社会青年打架斗殴,被派出所拘留。

案例三:王某与刘某因一件小事发生争执,王某一怒之下,把刘某打成重伤,被判处有期徒刑5年。

问:以上案件中的行为属于什么违法行为?(一)分析三种违法行为1. 民事违法行为(违反的是民事法律法规)民事责任(赔礼、道歉、赔偿、停止侵害等)2. 行政违法行为(违反行政管理法律法规)行政处罚(警告、罚款、拘留、吊销执照等)3. 刑事违法行为(违反刑法)刑罚:(1)主刑(包括:管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑);(2)附加刑(包括:罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境)(二)探究平台:刑事违法行为、民事违法行为、行政违法行为三者的区别和共同点八\、民事违法行为行政违法行为刑事违法行为——严重违法行为(情节严重,社会危害性大)三者共同的后果:承担法律责任!1 案例分析2 赵某与李某有矛盾,一天赵某的东西被盗了,赵某在没有任何证据的情况下逢人便说李某是强盗,后经公安机关调查,李某并没有实施偷盗行为,李某以赵某侵犯其名誉权为由向法院起诉,法院判处赵某向李某道歉,并赔偿精神损失费1000元。

5.1 法不可违初二政治组教案让同学们自主阅读课本,填写表格:(时间5min左右)知识释疑:1、民法:指的是一类民事法律法规,如民法总则、物权法、担保法、合同法、商标法、专利费、组作权法、婚姻法、继承法、收养法等等2、民事责任:补偿和恢复原状的责任,主要是一种财产责任;3、行政处分:国家行政机关依照行政隶属关系给予有违法失职行为的国家机关公务人员的一种惩罚措施;具体见书本。

知识运用:下列镜头中的行为是何类违法行为?镜头一:生活中经常出现捡到失物据为己有的情况,或者向失主索要报酬。

上述行为侵犯了他人的合法权益。

展示相关法律规定:我国物权法规定,拾得遗失物,应当归还失主。

——民事违法行为镜头二:我们经常在公众场所看到他人喧闹起哄,扰乱公共秩序。

镜头二扰乱了公共场所的秩序,展示相关法律规定:我国治安管理处罚法规定,对扰乱公共场所秩序的行为应予以处罚。

——行政违法行为镜头三:生活中经常会听到新闻里报道持刀抢夺他人财物的事情。

镜头三具有严重的社会危害性,威胁人民群众的生命财产安全。

展示相关法律规定:我国刑法规定,抢劫他人财物的应判处刑罚。

——刑事违法行为环节三:警惕身边的违法行为展示图片过渡:接下来我们再来看看身边的这些行为。

思考:想一想,这些行为违法吗?违反了什么法律?属于何类违法行为?了解行政违法行为生活中最常见的行政违法行为——违反治安管理的行为。

具有社会危害性,但尚不够刑事处罚的行为。

举例:扰乱公共秩序、妨害公共安全、散布谣言、违反交通规则、旅游不文明行为、破坏公物等。

案例分析:镜头一:买卖双方签订合同之后,卖方收款却只发收一半货物。

镜头二:未经他人允许,将其照片放到网站使用。

镜头三:出版社未经作者同意发表其作品。

思考:根据你的经验,上述行为都是违法行为吗?教师总结:镜头一:触犯合同法,侵犯合法财产权镜头二:侵犯公民的肖像权镜头三:侵犯公民的知识产权——民事违法行为民事权利包括:人身权(生命权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、隐私权、婚姻自主权等)和财产权(物权、债权、继承权等)。

解决问题

1、蒋亮亮的行为违法吗?如果违法,属于哪类违法行为?应承担什么责任?

2、如果你是苏某,你会怎么做,为什么?

情景三:一周前,蒋亮亮与同学马伟发生口角,竟然拿椅子砸向马伟,结果造成马伟受重伤,右耳失聪,蒋亮亮因此也付出沉重的代价,尽管是未成年人,仍被判处有期徒刑15年。

解决问题:蒋亮亮的行为属于什么违法行为?应承担什么后果?

环节四:小组合作探究,交流展示

蒋亮亮从一般违法走向犯罪的道路给我们什么启示?(我们如何遵章守法?)。

第3课时善用法律1教学分析教学重点:依法维护合法权益。

教学难点:善于同违法犯罪作斗争。

2教学过程一、导入新课“北京五名未成年少女因校园欺凌被判刑”1.思考:你对此事的看法是什么?2.当你的合法权益受到不法侵害,你会怎么办?教师总结、过渡:要学会用法律维护合法权益。

引出课题《善用法律》。

二、新课讲授自主预习:(阅读课本57-62内容)预习检测:检查学生预习情况。

目标导学一:遇到侵害依法求助(一)依法维权活动一:不同的方式不同的结果(学生阅读教材P58“探究与分享”)1.思考:为什么王某受到法律的制裁?为什么村民能维护自己的合法权益?2.你从这两则事例中明白了什么?教师讲述:王某纠集他人将打伤自己弟弟的李某打成重伤,违反了法律,受到了法律的制裁;村民们依照法律规定同村干部论理、论法,维护了自身的合法权益。

由此可以看出,非法维权受惩罚,依法维权终受益。

教师总结:我们应学会依法维权。

在遇到法律问题或者权益受到侵害时,要及时寻求法律救助,依靠法律维护自己的合法权益。

活动二:法律救助帮维权(学生阅读教材P58—59“阅读感悟”)1.思考:我们可以通过哪些方式来维权?2.上个事例中的王某应该如何帮弟弟维权?教师讲述:1.我们可以通过法律服务机构来维护合法权益;受到非法侵害,可以寻求国家的法律救济。

教师引导学生了解法律服务所工作人员的工作、律师的职责、公证员、法律援助中心的职能,寻求国家救济的做法。

2.王某可以与李某协商,要求对方承担相关责任,或者向派出所报案等。

活动三:诉讼维权最权威(学生阅读教材P59“探究与分享”)思考:小峰是通过什么方式维护自己的合法权益的?你了解这种维权方式吗?教师讲述:小峰通过诉讼方式维护了自己的合法权益。

教师总结:(什么是诉讼?)(1)含义:人民法院在诉讼当事人参与下,依照法定程序解决纠纷和冲突的活动。

(2)特点:是处理纠纷、应对侵害最正规、最权威的手段,是维护合法权益的最后屏障。