常见物质在不同温度下的溶解度

- 格式:doc

- 大小:64.00 KB

- 文档页数:1

氟化锂的溶解度曲线1. 引言溶解度是指在一定温度下,单位体积溶剂中最多能溶解的物质的量。

溶解度曲线是描述物质在不同温度下溶解度变化的图形。

本文将以氟化锂为例,探讨其在不同温度下的溶解度曲线。

2. 氟化锂简介氟化锂(LiF)是一种无机化合物,由锂离子(Li+)和氟离子(F-)组成。

它具有高熔点、高硬度和良好的电绝缘性能等特点,因此广泛应用于核工业、光学玻璃、电池材料等领域。

3. 溶解过程当氟化锂固体与溶剂接触时,会发生溶解过程。

在溶剂中,氟化锂晶体逐渐分离为离子,并与溶剂分子相互作用。

该过程可以表示为以下方程式:LiF(s) ⇌ Li+(aq) + F-(aq)其中,“s”表示固体,“(aq)”表示水溶液中的离子态。

4. 影响因素氟化锂的溶解度受多种因素的影响,主要包括温度、压力和溶剂性质等。

4.1 温度温度是影响氟化锂溶解度的重要因素。

一般来说,随着温度的升高,氟化锂的溶解度也会增加。

这是因为在高温下,分子热运动加剧,有利于晶体中离子与溶剂分子之间的相互作用,促进离子从晶体中脱离并进入溶液中。

4.2 压力压力对氟化锂的溶解度影响较小,在常规条件下可以忽略不计。

4.3 溶剂性质不同的溶剂对氟化锂的溶解度有所差异。

一般来说,极性溶剂如水、醇类等对氟化锂具有较好的溶解能力。

而非极性溶剂如石油醚、苯等则很难将氟化锂完全溶解。

5. 溶解度曲线根据以上影响因素,我们可以绘制出氟化锂在不同温度下的溶解度曲线。

以下是一组示意图:从图中可以看出,随着温度的升高,氟化锂的溶解度逐渐增加。

在低温下,氟化锂几乎不溶于水,但随着温度的升高,其溶解度迅速增加。

当温度达到某一临界点后,氟化锂的溶解度开始逐渐趋于饱和,最终达到平衡状态。

6. 应用氟化锂的溶解度曲线在实际应用中具有重要意义。

根据其曲线特征,我们可以掌握氟化锂在不同温度下的溶解性能,从而优化生产工艺和控制产品质量。

在核工业中,氟化锂广泛应用于核燃料循环过程中的萃取分离、稳定剂等方面。

物质的溶解度与温度有什么关系?与溶解度曲线有关吗?初中化学有关溶解度与温度的关系只需明白4点1:大部分固体溶解度随温度的上升而上升,如氯化氨,硝酸钾2:少部分固体溶解度随温度的上升而基本不变,如氯化钠3:少部分固体溶解度随温度的上升而下降,如含结晶水的氢氧化钙,醋酸钙4:气体溶解度随温度的上升而下降,随压强增大而增大既然在一定温度下,溶质在一定量的溶剂里的溶解量是有限度的,科学上是如何表述和量度这种溶解限度呢?好,那么我们就先来看一下溶解性的概念。

溶解性通过实验的验证,在相同条件下(温度相同),同一种物质在不同的溶剂里,溶解的能力是各不相同的。

我们通常把一种物质溶解在另一种物质里的能力叫做溶解性。

溶解性的大小跟溶剂和溶质的本性有关。

所以在描述一种物质的溶解性时,必须指明溶剂。

物质的溶解性的大小可以用四个等级来表示:易溶、可溶、微溶、难溶(不溶),很显然,这是一种比较粗略的对物质溶解能力的定性表述。

溶解度1.固体的溶解度从溶解性的概念,我们知道了它只是一种比较粗略的对物质溶解能力的定性表述。

也许会有同学问:能不能准确的把物质的溶解能力定量地表示出来呢?答案是肯定的。

这就是我们本节课所要学的溶解度的概念。

溶解度:在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂中的溶解度。

在这里要注意:如果没有指明溶剂,通常所说的溶解度就是物质在水里的溶解度。

用纵坐标表示溶解度,横坐标表示温度,根据物质在不同温度时溶解度数据,可以画出溶解度随温度变化的曲线,叫做溶解度曲线(Solubility curve)大部分固体物质的溶解度随着温度升高而显著增大,如硝酸钾、硫酸铜等。

有少数固体物质的溶解度受温度的影响很小,如食盐。

此外,有极少数固体物质的溶解度随温度升高而减小,如硫酸锂、氢氧化钙等。

2.气体的溶解度气体溶解度定义跟固体溶解度不同。

由于称量气体的质量比较困难,所以气体物质的溶解度通常用体积来表示,所以气体的溶解度是指某气体在压强为101Kpa 和一定温度时溶解在1体积的溶剂中达到饱和状态时的体积。

乙酸钾溶解度曲线-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:乙酸钾是一种常见的化工原料,它在生活和生产中有着广泛的应用。

而乙酸钾的溶解度曲线是描述其在不同温度下溶解度变化的重要曲线之一。

通过对乙酸钾溶解度曲线的研究,可以深入了解其在不同条件下的溶解规律,为工业生产和实验研究提供重要参考。

本文将围绕乙酸钾溶解度曲线展开详细的介绍和分析,包括乙酸钾的性质、溶解度曲线的绘制过程以及影响乙酸钾溶解度的因素。

通过对乙酸钾溶解度的研究,我们能够更好地理解其在溶液中的行为特征,为相关领域的研究和应用提供理论支持。

通过本文的阐述,希望能够对乙酸钾的溶解度曲线有更加清晰的认识,为相关的实验和应用提供参考依据。

1.2 文章结构:本文将分为引言、正文和结论三个部分。

在引言中,我们将简要介绍乙酸钾溶解度曲线的背景和意义,以及本文的目的。

在正文部分,将详细讨论乙酸钾的性质,乙酸钾溶解度曲线的绘制过程,以及影响乙酸钾溶解度的因素。

最后,在结论部分,根据实验结果进行分析,总结结论,并展望下一步的研究方向。

通过这样的结构,读者能够全面了解乙酸钾溶解度曲线的相关知识,并对其意义和应用有更深入的认识。

1.3 目的:本文旨在研究乙酸钾的溶解度曲线,并探讨影响乙酸钾溶解度的因素。

通过对乙酸钾溶解度曲线的绘制和分析,我们希望能够深入了解乙酸钾在不同条件下的溶解度变化规律,为其在工业生产和实验室应用中提供更加准确和可靠的数据支持。

同时,这也有助于进一步探讨和解决乙酸钾在实际应用中可能遇到的溶解度相关问题,为相关领域的科研和生产提供理论基础和技术支持。

2.正文2.1 乙酸钾的性质:乙酸钾是一种无机化合物,化学式为CH3COOK。

它是一种白色结晶固体,具有较高的溶解度。

乙酸钾在水中溶解时会发生水解反应,产生的乙酸根离子使其呈现碱性。

乙酸钾在常温下是稳定的,但在高温下会分解。

它是一种弱碱性的盐,能与酸反应生成对应的醋酸盐。

乙酸钾还具有抗菌和防腐作用,常被用作食品添加剂。

常见的溶解度规律及其应用溶解度是指单位温度和压力下,在溶剂中能溶解的溶质的最大量。

溶解度规律是研究溶解度与温度、压力、溶剂、溶质种类等因素之间的关系。

了解溶解度规律对于理解溶液的特性和应用非常重要。

本文将介绍常见的溶解度规律及其应用。

一、共性溶解度规律共性溶解度规律是指溶解度与溶质的性质无关,只与溶剂和温度相关的规律。

主要有以下几个方面:1. 溶解度随温度的变化规律通常情况下,固体在液体中的溶解度随温度的升高而增大,而气体在液体中的溶解度则随温度的升高而减小。

溶液的溶解度随温度变化的规律是由物质的溶解热和熵变引起的。

这一规律在冶金、化工等领域有广泛的应用。

2. 溶解度随压力的变化规律对于气体在液体中的溶解度而言,它是随着压力的增加而增加的。

这是由亨利定律所决定的。

亨利定律指出,在一定温度下,气体的溶解度与气体分压成正比。

此规律在制药工业中的药物溶解度测定以及碳酸饮料的制作中起着重要作用。

3. 晶体溶解度与溶液中离子浓度的关系晶体的溶解度往往与溶液中的离子浓度有关。

溶液中的离子浓度与溶质的摩尔溶解度之间可以通过活度系数表示,并通过离子反应平衡常数进行计算。

这一规律在化学反应动力学研究中有重要应用。

二、特殊溶解度规律1. 非理想溶液溶解度规律对于一些非理想溶质溶剂体系,溶解度的变化与组分有关。

例如,当两种液体混合时,会发生正溶解、负溶解或者无限溶解。

这些现象可以通过溶剂极性、物质结构等因素解释。

非理想溶解度规律在涂料、油脂等工业生产中有实际应用。

2. 共沸溶液溶解度规律共沸溶液是指两种或多种液体在一定组成下形成恒沸混合物。

共沸溶液的溶解度规律与共沸混合物的生成有关。

常见的共沸溶液包括乙醇-水体系、苯-甲苯体系等。

共沸溶液的分离和纯化在化工领域中起着至关重要的作用。

三、应用溶解度规律的应用非常广泛。

在医药领域,了解药物的溶解度规律可以帮助药物的制备、分离和纯化。

在环境科学领域,了解溶解度规律有助于了解水体中的污染物的扩散和转化。

氢氧化镁溶解度20℃1.引言1.1 概述概述:本实验旨在研究氢氧化镁在20下的溶解度。

氢氧化镁是一种常见的无机盐,被广泛应用于医药、化学和工业领域。

溶解度是指在一定温度下,溶质在溶液中可溶解的最大量。

了解氢氧化镁在不同温度下的溶解度对于了解其在实际应用中的溶解性和溶解速率具有重要意义。

在实验中,我们将采用一定的实验方法和条件,通过实验观察和测量,确定氢氧化镁在20下的溶解度。

通过控制实验条件,我们可以得到氢氧化镁在该温度下的溶解度数据,从而为相关领域的应用提供科学依据。

本文将首先介绍实验的环境背景,包括氢氧化镁的物化性质和其在实际应用中的重要性。

接着,将详细介绍实验方法,包括实验器材的准备、实验步骤的设计和实验条件的控制等。

然后,我们将给出实验结果的具体数据和图表,并对实验结果进行分析和讨论。

最后,通过对实验结果的总结,得出关于氢氧化镁在20下溶解度的结论,并对进一步研究和应用提出展望。

通过本实验的研究,我们期望能更深入地了解氢氧化镁在20下的溶解性质,并为其在相关领域的应用提供科学参考。

同时,本实验也为进一步研究不同温度下的溶解度提供了实验基础和思路。

1.2文章结构1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,首先进行概述,简要介绍了氢氧化镁的溶解度与温度的关系。

随后,明确了文章的结构,即引言、正文和结论三个部分的组成。

最后,明确了文章的目的,即研究氢氧化镁在20下的溶解度。

正文部分分为环境背景和实验方法两个部分。

首先,在环境背景中,介绍了氢氧化镁的一般特性、其溶解度与温度之间的关系以及相关的背景知识。

接下来,在实验方法中,详细描述了进行这项研究所采用的实验方法和步骤,包括实验条件的设置、样品的制备及测量方法等。

结论部分包括实验结果和结论总结两个方面。

首先,总结了实验所得的数据和结果,并进行了分析和讨论,展示氢氧化镁在20下的溶解度。

然后,根据实验结果,对氢氧化镁的溶解度与温度的关系进行总结和归纳,提出了一些相关的结论和发现。

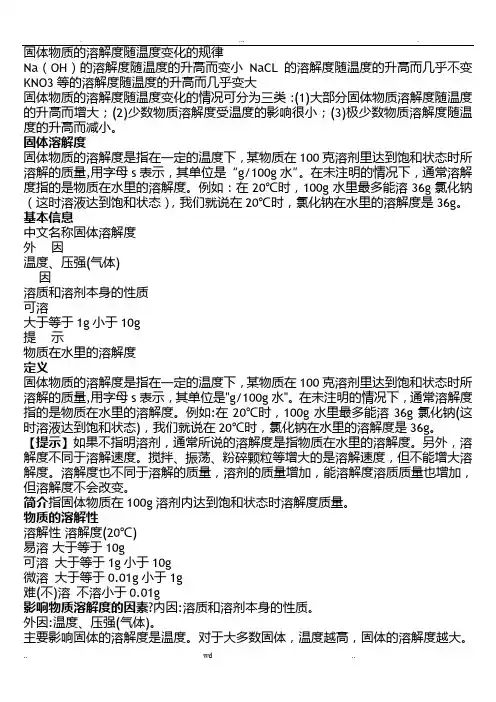

固体物质的溶解度随温度变化的规律Na(OH)的溶解度随温度的升高而变小NaCL的溶解度随温度的升高而几乎不变KNO3等的溶解度随温度的升高而几乎变大固体物质的溶解度随温度变化的情况可分为三类:(1)大部分固体物质溶解度随温度的升高而增大;(2)少数物质溶解度受温度的影响很小;(3)极少数物质溶解度随温度的升高而减小。

固体溶解度固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,用字母s表示,其单位是“g/100g水”。

在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。

例如:在20℃时,100g水里最多能溶36g氯化钠(这时溶液达到饱和状态),我们就说在20℃时,氯化钠在水里的溶解度是36g。

基本信息中文名称固体溶解度外因温度、压强(气体)因溶质和溶剂本身的性质可溶大于等于1g小于10g提示物质在水里的溶解度定义固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,用字母s表示,其单位是"g/100g水"。

在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。

例如:在20℃时,100g水里最多能溶36g氯化钠(这时溶液达到饱和状态),我们就说在20℃时,氯化钠在水里的溶解度是36g。

【提示】如果不指明溶剂,通常所说的溶解度是指物质在水里的溶解度。

另外,溶解度不同于溶解速度。

搅拌、振荡、粉碎颗粒等增大的是溶解速度,但不能增大溶解度。

溶解度也不同于溶解的质量,溶剂的质量增加,能溶解度溶质质量也增加,但溶解度不会改变。

简介指固体物质在100g溶剂内达到饱和状态时溶解度质量。

物质的溶解性溶解性溶解度(20℃)易溶大于等于10g可溶大于等于1g小于10g微溶大于等于0.01g小于1g难(不)溶不溶小于0.01g影响物质溶解度的因素?内因:溶质和溶剂本身的性质。

外因:温度、压强(气体)。

主要影响固体的溶解度是温度。

对于大多数固体,温度越高,固体的溶解度越大。

氯化镁溶解度与温度对照表1. 引言1.1 研究背景氯化镁是一种常见的化合物,广泛用于水处理、药物制备和工业生产中。

它在水中的溶解性是一个重要的物理化学性质,对于理解氯化镁在溶液中的行为以及相关应用具有重要意义。

研究氯化镁在水中的溶解性可以帮助我们更深入地了解其溶解过程和影响因素。

通过实验和数据分析,我们可以探究溶解过程中的动力学和热力学特性,为其在工业生产和科学研究中的应用提供有效的参考。

氯化镁溶解度与温度的关系也是一个重要的研究课题。

温度对溶解度的影响是一种常见的物理化学现象,通过研究氯化镁在不同温度下的溶解度变化规律,可以进一步揭示其溶解过程的机理和热力学性质。

本文旨在通过实验方法和数据分析,探讨氯化镁的溶解性及其与温度的关系,从而为进一步的研究提供基础和参考,同时对相关领域的理论和实践具有一定的指导意义。

1.2 研究目的研究目的:本实验旨在探究氯化镁在水中的溶解性随温度变化的规律,通过实验数据的收集和分析,验证氯化镁溶解度与温度之间的关系。

通过这一研究,我们不仅可以了解氯化镁在不同温度下的溶解度是如何变化的,还可以进一步探讨溶液中溶质粒子的活动性和溶质在水溶液中的分布情况。

通过实验结果的分析,我们可以得出基于实验数据的结论,从而为氯化镁在工业生产和实验室中的应用提供更为准确和可靠的参考数据。

最终的目的是为了深化对氯化镁溶解性与温度之间关系的理解,为相关领域的研究和应用提供科学依据和支撑。

通过本次实验,希望能够揭示氯化镁溶解度与温度的内在规律,为未来更深入的研究提供基础。

2. 正文2.1 氯化镁在水中的溶解性氯化镁是一种无色无味的盐类化合物,其化学式为MgCl2。

在常温下,氯化镁可以溶解于水中,形成氯化镁溶液。

氯化镁在水中的溶解性是指单位体积水溶液中所能溶解的氯化镁的质量。

根据溶解度曲线的实验结果,可以得知在特定温度下,氯化镁溶解性是固定的,也就是说在一定条件下只能溶解一定量的氯化镁。

氯化镁溶解性与水温有一定的关系,一般情况下随着温度的升高,氯化镁的溶解性也会增加。

蔗糖溶解度随温度变化曲线《蔗糖溶解度随温度变化曲线探究》引言蔗糖,又称食糖,是一种常见的碳水化合物,可溶于水。

在日常生活和实验中,我们经常会遇到蔗糖溶解度随温度变化的情况。

本文将从实验的角度出发,探索蔗糖在不同温度下的溶解度变化曲线,希望通过本文的介绍,读者能更全面、深入地理解这一现象。

1、实验准备我们首先需要准备一定量的蔗糖和纯净水,以及一些实验器材,例如烧杯、温度计、搅拌棒等。

我们将分别在不同的温度下进行蔗糖的溶解实验,记录下每个温度下蔗糖的溶解度,并将这些数据绘制成曲线。

2、实验过程我们将一定量的蔗糖加入到烧杯中,并加入一定量的纯净水,然后在相应的温度下进行搅拌,直至蔗糖完全溶解。

在实验过程中,我们需要注意每次搅拌的时间和力度,以及确保温度计的准确度。

3、实验数据在进行实验过程中,我们需记录不同温度下蔗糖的溶解度数据,并将其整理成表格。

我们可以记录下20℃、30℃、40℃、50℃和60℃下蔗糖的溶解度数据,并将这些数据绘制成曲线图。

4、实验结果分析通过对实验数据的分析,我们可以发现随着温度的升高,蔗糖的溶解度也随之增加。

这一现象符合一般物质在溶液中溶解度随温度变化的规律。

我们还可以观察到在一定温度范围内,溶解度的变化速率也会发生变化,这可能与蔗糖分子在水中的运动速率有关。

5、总结与展望通过这次实验,我们深入地了解了蔗糖溶解度随温度变化的曲线特点,这不仅对我们认识蔗糖的化学性质有所帮助,而且也为我们日常生活和实验中的操作提供了重要的指导。

未来,我们还可以进一步探索其他因素对蔗糖溶解度的影响,例如压力、溶剂种类等,以期更全面地理解蔗糖溶解度的特性。

个人观点与理解对于蔗糖溶解度随温度变化这一现象,我深感其规律性和实用性。

在实际生活和科学实验中,我们经常会碰到这一现象,因此了解和掌握蔗糖在不同温度下的溶解度规律,不仅有助于我们更好地理解物质的性质,而且也为我们的实验操作提供了重要的参考依据。

希望今后能更深入地研究这一现象,以期为科学研究和实际应用提供更多有益的信息。

葡萄糖的最高溶解度 mol

(原创版)

目录

1.葡萄糖的溶解度概述

2.葡萄糖在不同溶剂中的溶解度

3.葡萄糖在不同温度下的溶解度

4.葡萄糖的最高溶解度

正文

1.葡萄糖的溶解度概述

葡萄糖是一种单糖,分子式为 C6H12O6,它是一种多水溶性的有机物质。

在水中,葡萄糖的溶解度非常高,随着温度的升高,其溶解度也会逐渐增大。

在乙醇中,葡萄糖的溶解度较小,而在乙醚中则不溶。

2.葡萄糖在不同溶剂中的溶解度

- 水:葡萄糖易溶于水,1g 葡萄糖可溶于约 1ml 水中,25 摄氏度时,100g 水能溶解 110g 葡萄糖。

- 乙醇:葡萄糖微溶于乙醇,1g 葡萄糖可溶于约 60ml 乙醇中。

- 乙醚:葡萄糖不溶于乙醚。

3.葡萄糖在不同温度下的溶解度

随着温度的升高,葡萄糖的溶解度会逐渐增大。

在 25 摄氏度时,100g 水能溶解 110g 葡萄糖。

4.葡萄糖的最高溶解度

葡萄糖的最高溶解度是指在一定温度下,100g 溶剂中最多能溶解的葡萄糖质量。

在 25 摄氏度时,100g 水能溶解 110g 葡萄糖,因此,葡萄糖在水中的最高溶解度为 110g/100g 水。

次氯酸钠溶解度曲线1. 引言溶解度是指在一定温度下,单位溶剂中能够溶解的最大溶质量。

而次氯酸钠是一种常见的消毒剂,其溶解度曲线研究对于工业生产和实验室操作中的正确使用具有重要意义。

本文将对次氯酸钠在不同温度下的溶解度进行研究,并绘制相应的溶解度曲线。

2. 次氯酸钠的性质次氯酸钠(NaClO)是一种白色结晶性固体,在水中能够迅速溶解并产生次氯酸(HClO)和氧化钠(Na+)。

次氯酸是一种强氧化剂,在消毒、漂白等方面有广泛应用。

3. 溶解度与温度的关系对于大多数物质来说,随着温度升高,其溶解度也会增加。

这是由于高温下分子活动性增强,使得更多的固体分子能够进入溶液中。

然而,对于某些物质来说,随着温度的升高,其溶解度可能会降低。

4. 实验方法为了研究次氯酸钠在不同温度下的溶解度,我们可以使用以下实验方法:1.准备一系列不同温度的溶液,例如20℃、30℃、40℃等。

2.在每个溶液中逐步加入次氯酸钠固体,并轻轻搅拌,直到固体完全溶解。

3.记录每个温度下所需的次氯酸钠质量,并计算出相应的溶解度。

5. 结果与讨论根据实验数据,我们可以绘制次氯酸钠在不同温度下的溶解度曲线。

以下是一个示例曲线:从曲线可以看出,在较低温度下,次氯酸钠的溶解度较低,随着温度的升高,溶解度逐渐增加。

然而,在某一特定温度点之后,溶解度开始下降。

这是因为在该温度下,次氯酸钠分子之间发生了反应,并形成了沉淀物。

通过进一步分析曲线,我们可以确定该特定温度点,并计算出该温度下的溶解度极限。

这对于正确使用次氯酸钠具有重要意义。

6. 应用次氯酸钠的溶解度曲线研究对于以下方面具有重要应用价值:1.工业生产:在工业生产中,了解次氯酸钠的溶解度曲线可以帮助调整反应条件,提高生产效率。

2.实验室操作:在实验室操作中,准确控制次氯酸钠的溶解度可以确保实验结果的准确性。

3.消毒剂选择:了解次氯酸钠在不同温度下的溶解度可以帮助选择合适的消毒剂,并确保其在特定温度下具有良好的杀菌效果。

氯化铵和碳酸氢钠溶解度曲线理论说明1. 引言1.1 概述本文研究的主题是氯化铵和碳酸氢钠的溶解度曲线。

溶解度是指在特定温度下,一个溶质能够在单位溶剂中完全溶解的最大量。

通过研究氯化铵和碳酸氢钠的溶解度曲线,可以了解它们在不同温度下的溶解性能。

1.2 文章结构本文分为五个部分。

首先是引言部分,介绍文章的概述、结构和目的。

第二部分是理论基础,包括对溶解度的定义、相关理论模型以及影响因素等内容。

第三部分是实验方法,详细描述了所使用的材料、设备以及实验步骤,同时也介绍了数据处理与分析方法。

第四部分是结果与讨论,具体呈现了氯化铵和碳酸氢钠的溶解度曲线,并进行了曲线对比分析。

最后一部分是结论, 总结了主要发现并提出未来研究方向。

1.3 目的本文旨在探究氯化铵和碳酸氢钠在不同温度下的溶解度变化规律,并通过建立曲线模型,分析溶解度与温度的关系。

通过本研究的结果,我们可以更好地了解氯化铵和碳酸氢钠在实际应用中的溶解特性,提供理论依据和参考数据。

同时,本文也为未来进一步深入研究这两种物质的溶解性能提供了方向和启示。

2. 理论基础2.1 溶解度溶解度是指单位体积溶剂在一定温度下能够溶解的最大物质量。

它通常用于描述固体在液体中的可溶性。

溶解度可以由饱和溶解度来表示,即在特定温度下达到平衡时物质与溶剂之间的最大相互溶解比例。

2.2 理论模型氯化铵和碳酸氢钠的溶解性可以通过经验或理论模型进行描述。

其中一个经常用来描述这些化合物溶解度的模型是离子强度模型。

该模型基于离子-离子间相互作用力和电荷效应,通过计算离子强度以预测物质的溶解度。

另一个常见的理论模型是统计热力学模型,如纳塞尔-赛因斯基方程。

该方程考虑了溶剂分子与晶格离子之间的相互作用,并使用统计热力学原理推导出了预测固体和液体之间平衡状态的公式。

此外,也有一些其他基于配位化学原理或量子力学计算方法等更复杂的理论模型可用于预测氯化铵和碳酸氢钠的溶解度。

这些模型考虑了分子间相互作用力、溶质溶剂配位数等因素,可以提供更精确的溶解度预测结果。

溶液中溶质浓度的计算与溶解度规律实例分析在化学领域中,研究溶液的溶质浓度和溶解度规律是非常重要的。

溶质浓度的计算可以帮助我们了解溶液中溶质的含量,而溶解度规律的实例分析则可以帮助我们深入理解不同物质在溶解过程中的行为。

一、溶质浓度的计算溶质浓度是指单位体积溶液中溶质的含量。

常见的计量方式包括质量浓度、摩尔浓度和体积浓度等。

1. 质量浓度质量浓度是指单位体积溶液中溶质的质量,通常用“克/升”或“毫克/毫升”表示。

计算质量浓度的公式为:质量浓度 = 溶质的质量 (g) / 溶液的体积 (L)举例来说,如果有100g的盐溶解在1000mL的水中,则溶质的质量为100g,溶液的体积为1L,因此质量浓度为100g/L。

2. 摩尔浓度摩尔浓度是指单位体积溶液中溶质的物质的摩尔数,通常用“摩尔/升”表示。

计算摩尔浓度的公式为:摩尔浓度 = 溶质的摩尔数 / 溶液的体积 (L)举例来说,如果有0.5mol的氯化钠溶解在1L的水中,则溶质的摩尔数为0.5mol,溶液的体积为1L,因此摩尔浓度为0.5mol/L。

3. 体积浓度体积浓度是指单位体积溶液中溶质的体积,通常用“升/升”或“毫升/毫升”表示。

计算体积浓度的公式为:体积浓度 = 溶质的体积 (mL) / 溶液的体积 (mL)举例来说,如果有50mL的乙醇溶解在100mL的水中,则溶质的体积为50mL,溶液的体积为100mL,因此体积浓度为50mL/100mL。

二、溶解度规律实例分析溶解度规律是描述物质在溶解过程中的行为和特性的定量规律。

以下是一些常见的溶解度规律实例分析:1. 温度对溶解度的影响温度对溶解度有显著影响,不同物质在不同温度下的溶解度是不同的。

通常情况下,随着温度的升高,固体物质的溶解度会增加,而气体物质的溶解度则会减小。

例如,常见的硫酸铜在20°C下的溶解度为25g/100mL,而在60°C下溶解度则增加至60g/100mL。

温度和溶解度之间存在着密切的关系。

一般来说,随着温度升高,固体物质在溶液中的溶解度会增大,气体物质在溶液中的溶解度会减小,液体物质在溶液中的溶解度则不确定,可能增大或减小。

这种现象可以用物理化学中的“溶解热”概念来解释。

溶解热是指在一定的温度和压力下,把一定量的固体物质或气体物质加入到溶液中所需吸收或放出的热量。

一般来说,溶解固体物质需要吸收热量,而溶解气体物质需要放出热量。

因此,当溶解固体物质时,温度升高,吸收热量的速度也会加快,导致溶解度增加;而当溶解气体物质时,温度升高,放出热量的速度会加快,导致溶解度减小。

需要注意的是,溶解度的变化不仅仅与温度有关,还与物质的种类、溶剂的种类、压力等因素有关。

因此,在实际应用中,需要综合考虑多种因素的影响,才能准确地掌握温度和溶解度之间的关系。

氯化钠溶解度与温度引言:氯化钠是一种常见的化学物质,广泛应用于食品加工、医药制造、化学实验等领域。

而溶解度是指在一定温度下,溶质在溶剂中能够溶解的最大量。

本文将探讨氯化钠的溶解度与温度之间的关系。

一、溶解度的定义和影响因素溶解度是指在一定温度下,溶质在溶剂中能够溶解的最大量。

溶解度与温度、压力、溶剂性质等因素有关。

在本文中,我们主要关注溶解度与温度的关系。

二、氯化钠的溶解度与温度的关系氯化钠的溶解度与温度之间存在一定的关系。

一般来说,随着温度的升高,氯化钠的溶解度也会增加。

这是因为温度升高会增加溶质和溶剂分子之间的动能,使溶质分子更容易与溶剂分子发生相互作用,从而增加溶解度。

但是,当温度超过一定范围后,溶解度可能会出现下降的趋势,这是因为在高温下,溶质分子之间的相互作用力可能会减弱,导致溶解度下降。

三、实验验证为了验证氯化钠溶解度与温度的关系,我们可以进行实验。

首先,准备一定量的氯化钠固体和一定量的水溶剂。

然后,在不同温度下将氯化钠固体加入水中,并充分搅拌,直到达到溶解平衡。

最后,测量溶液的浓度或溶解度,并记录下相应的温度。

通过对实验数据的分析,可以得出氯化钠的溶解度与温度之间的关系。

四、应用与意义氯化钠的溶解度与温度的关系在实际应用中具有重要意义。

首先,对于食品加工行业来说,了解氯化钠的溶解度与温度的关系可以帮助调控食品的味道和质地。

其次,在医药制造中,溶解度的控制对于药物的稳定性和吸收性都具有重要影响。

此外,在化学实验中,溶解度的变化也会影响到实验的结果和操作。

结论:通过本文的探讨,我们了解到氯化钠的溶解度与温度之间存在一定的关系。

溶解度随着温度的升高而增加,但在一定温度范围后可能会出现下降的趋势。

了解氯化钠的溶解度与温度的关系对于实际应用具有重要意义,可以帮助调控食品加工、医药制造和化学实验等领域的工作。

我们可以通过实验验证这一关系,进一步深入研究和应用。