高中地理 专题7《地貌(1)》教案 新人教版必修1

- 格式:doc

- 大小:54.00 KB

- 文档页数:5

上海市上海理工大学附属中学高中地理专题7《地貌(1)》教案新人教版必修1【学习水平要求】识记:地貌的形成,地貌的主要类型;黄土地貌、流水地貌的形态。

理解:流水地貌、喀斯特地貌的特征分析;侵蚀、搬运、堆积作用。

简单应用:认识自然界的主要地貌的特征,喀斯特地貌与生活、生产的关系。

【教学重点】喀斯特地貌、黄土地貌的成因。

采用案例教学模式,通过对典型的黄土地貌的识别、判读等活动,培养学生学习地貌的方法。

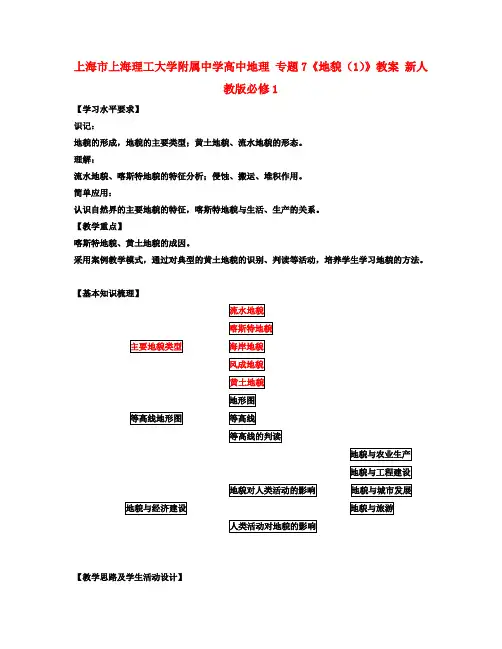

【基本知识梳理】【教学思路及学生活动设计】教学过程:课前演讲,讲评。

引入新课:利用预备铃的时间播放我国千姿百态的地貌景观图片,一方面激发学生的学习兴趣,一方面自然的引出课题―――地貌。

一、流水地貌:河流地貌为主1、作用力:侵蚀、搬运、堆积2、河流上、中、下游表现不一样:上游底蚀――深切的河谷中游侧蚀――曲流,中游堆积形成凸岸下游----河口堆积形成三角洲3、分布:有河流分布的地区。

二、喀斯特地貌:水对可溶性岩石的溶蚀和堆积作用。

1、分地表、地下喀斯特地貌地表:石芽、孤峰、峰林、溶蚀盆地落水洞。

地下:溶洞、地下瀑布、石钟乳。

2、分布:西南地区较多三、风成地貌:1、风蚀地貌:风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇、风蚀城堡2、风积地貌:沙丘、黄土高原3、分布:西北干旱和沙漠地区四、黄土地貌:1、地貌形态:黄土塬、黄土梁、黄土峁2、分布:黄土高原五、海岸地貌:1、海蚀地貌:海蚀崖、海蚀洞、海蚀柱2、海积地貌:沙滩、沙洲、沙堤3、分布:我国东南沿海地区六、结合景观图总结五种地貌的开发利用疑难解析读剖面图,回答下列问题。

(1)这种地貌称地貌,我国的高原这种地貌分布广泛。

我国以这类地貌成为旅游胜地的两个名胜是和。

(2)下面两组化学方程式可表示此种地貌的形成原因:A:CaCO3+H2O+CO2→Ca(HCO3)2B:Ca(HCO3)2→CaCO3↓+H2O+CO2↑其中石钟乳①的形成可用方程式表示,为流水的作用;溶洞②的形成可用方程式表示,为流水的作用。

教学设计课程基本信息学科地理年级高一学期秋季课题喀斯特地貌教学目标1. 区域认知:了解喀斯特地貌及其次级地貌的分布区域,并说出其形成的主要地理条件。

2. 综合思维:可以从概念、地貌特征、分布区域等多个角度了解喀斯特地貌;并能从气候、地形等多个角度分析喀斯特地貌及其次级地貌的形成条件,描述其形成过程。

3. 地理实践力:通过野外观察、图片、视频等,识别喀斯特地貌,并说明成因。

教学重难点教学重点:1.识别喀斯特地貌,并描述其景观特征。

教学难点:1. 结合野外观察或实地景观图片,描述地貌景观特征。

教学过程一、新课导入PPT展示漓江两岸景观图及芦笛岩景观图,并介绍:假期时,同学们会想着外出旅游,然而在旅游地点的选择上总会犯难,今天我为大家推荐一个好地方——广西桂林。

在这里你既可以泛舟漓江,看两岸峭峰离立,也可以潜入地下,看溶洞奇异壮美。

那么自然界是如何雕刻出这些令人称奇的景观的?今天,让我们一起走近喀斯特地貌。

(设计意图:精选优美的图片直观展示喀斯特地貌的景观,给学生留下视觉印象,同时激发学生的学习兴趣,并引出本节课的主题。

)二、新课教学1、喀斯特地貌的形成播放介绍“喀斯特地貌”的短视频,引导学生思考什么是喀斯特地貌。

由视频可知组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等。

在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌。

由此可见,喀斯特地貌的形成就是碳酸钙与碳酸氢钙的相互转化。

请学生结合相关化学方程式,尝试总结喀斯特地貌的形成条件:可溶性岩石(如石灰岩);降水丰富;气候温暖。

(设计意图:喀斯特地貌的形成过程漫长且复杂,短视频中以动画的形式演示了喀斯特地貌的形成过程,配合旁白描述,方便学生直观、清晰地进行学习。

展示碳酸钙和碳酸氢钙相互转化的化学方程式,利于加深学生对喀斯特地貌的形成条件理解,也体现了学科之间的相互联系。

)PPT展示中国岩溶地质图,结合初中学过的我国的气候特征,及喀斯特地貌的形成条件,引导学生分析我国喀斯特地貌的主要分布省份——广西、贵州、云南。

常见地貌类型—风沙地貌、海岸地貌学习目标1.利用景观图和示意图来说明不同地貌特征及分布,说明其对人类的影响。

2.根据地貌的相关资料分析地貌的特点及成因;不同地貌的演化过程。

3.风沙、海岸地貌概念、分类及特征。

4.海岸侵蚀地貌的侵蚀方式。

学习重难点教学重点:掌握并能区分风沙、海岸貌类型的主要特点。

教学难点:风沙地貌风向的判断。

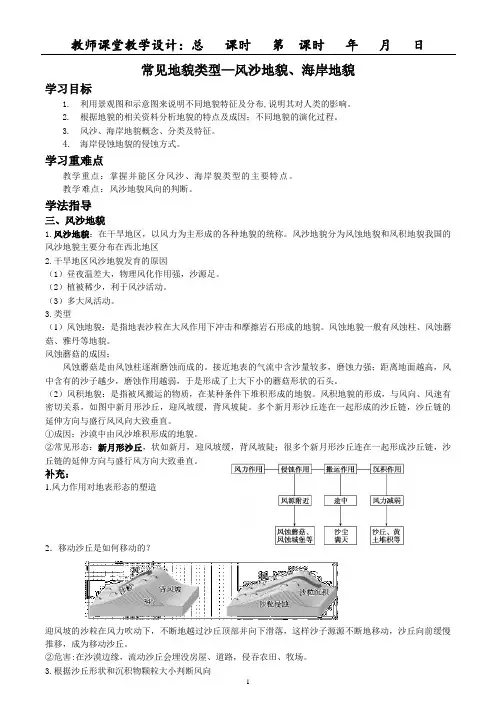

学法指导三、风沙地貌1.风沙地貌:在干旱地区,以风力为主形成的各种地貌的统称。

风沙地貌分为风蚀地貌和风积地貌我国的风沙地貌主要分布在西北地区2.干旱地区风沙地貌发育的原因(1)昼夜温差大,物理风化作用强,沙源足。

(2)植被稀少,利于风沙活动。

(3)多大风活动。

3.类型(1)风蚀地貌:是指地表沙粒在大风作用下冲击和摩擦岩石形成的地貌。

风蚀地貌一般有风蚀柱、风蚀蘑菇、雅丹等地貌。

风蚀蘑菇的成因:风蚀蘑菇是由风蚀柱逐渐磨蚀而成的。

接近地表的气流中含沙量较多,磨蚀力强;距离地面越高,风中含有的沙子越少,磨蚀作用越弱,于是形成了上大下小的蘑菇形状的石头。

(2)风积地貌:是指被风搬运的物质,在某种条件下堆积形成的地貌。

风积地貌的形成,与风向、风速有密切关系,如图中新月形沙丘,迎风坡缓,背风坡陡。

多个新月形沙丘连在一起形成的沙丘链,沙丘链的延伸方向与盛行风风向大致垂直。

①成因:沙漠中由风沙堆积形成的地貌。

②常见形态:新月形沙丘,状如新月,迎风坡缓,背风坡陡;很多个新月形沙丘连在一起形成沙丘链,沙丘链的延伸方向与盛行风方向大致垂直。

补充:1.风力作用对地表形态的塑造2.移动沙丘是如何移动的?迎风坡的沙粒在风力吹动下,不断地越过沙丘顶部并向下滑落,这样沙子源源不断地移动,沙丘向前缓慢推移,成为移动沙丘。

②危害:在沙漠边缘,流动沙丘会埋没房屋、道路,侵吞农田、牧场。

3.根据沙丘形状和沉积物颗粒大小判断风向(1)根据沙丘形状判断风向(2)根据沉积物颗粒大小判断风向四、海岸地貌1.定义海岸在海浪等作用下形成的各种地貌,统称为海岸地貌。

4.1常见地貌类型教案-【新教材】⼈教版(2019)⾼中地理必修第⼀册“地貌”教学设计课程标准:通过野外观察或运⽤视频、图像,识别3-4种地貌,描述其景观的主要特点⼀、教学背景分析1.课标要求本节课依据的标准主要是“通过野外观察或运⽤视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点”。

课标⾸先要求通过野外观察或运⽤视频、图像使学⽣感知地貌现象,在此基础上识别流⽔地貌、风成地貌、海岸地貌、冰川地貌等四种常见的地貌类型。

其次是运⽤图像和⽂字资料,描述常见地貌类型的主要特点。

地貌类型不同,观察的内容不同,描述的主要特点也就不同。

所以,具体描述的⾓度可以由地貌景观的概念切⼊,地貌即地球⾯貌,也就是地表的形态,因此地貌景观的形态如形状、规模⾯积、地表起伏和⾊彩等成为描述的主要内容。

景观是指相对固定在地表的实体要素,由⼀定的物质构成,所以景观的主要特点离不开对其物质组成的描述。

综合来看,描述地貌主要有三个⾓度:形态、物质组成和成因。

此外,流⽔地貌、风成地貌、海岸地貌、冰川地貌等是根据地貌的形成原因划分的,并且地貌的成因深刻地影响着各类地貌的形态和物质组成,所以描述时可根据学情适当围绕成因展开。

最后,在感知地貌形态、识别地貌类型和描述地貌特点的过程中,体会地貌景观与⼈类的关系,即地貌对⼈类活动的影响以及⼈类对各类地貌的开发利⽤;理解地貌学习的意义所在,即认识⾃然环境,尊重⾃然规律,因地制宜利⽤⾃然。

2.教学⽬标(1)通过野外观察或运⽤视频、图像,识别河流地貌、喀斯特地貌等常见的地貌类型。

(2)运⽤图⽂资料,描述河流地貌和喀斯特地貌的主要特点。

(3)通过实地观察或观看图⽚,体会常见地貌类型对⼈类活动的影响,感悟⼈类活动在⾃然地理环境中应遵循的原则。

3.教学重、难点本节内容的教学重点是“识别喀斯特地貌、河流地貌、风沙地貌与海岸地貌,描述上述四类地貌景观的特征”。

“结合野外观察或实地景观图⽚,描述上述四类地貌景观特征”是教学中的难点。

《常见的地貌类型(第1课时)》教学设计【高中地理人教版必修1(新课标)】《常见的地貌类型》教学设计教学目标1.通过实地观察或运用视频、图像等资料,辨识喀斯特地貌、河流地貌、风沙地貌、海岸地貌等常见地貌类型;2.通过图文资料、实验等,描述各类地貌景观的主要特点,分析地貌成因;3.通过地貌景观的特点,说出其分布区域;4.依据材料简单分析地貌和自然地理要素之间的相互作用,及其与人类活动的关系。

重点难点【教学重点】识别喀斯特地貌、河流地貌、风沙地貌与海岸地貌,描述上述四种地貌景观的特征。

【教学难点】结合野外观察或实地景观图片,描述上述四种地貌景观特征。

第1课时教学过程【课程引入】出示:XXX旅行路线图及《徐霞客游记·滇游日记二》节选内容师:《游记》中提到的“粤西面目”,我们从XXX 的其他有几种可以找到描述,如“岭忽乱石森列,片片若攒刃交戟。

”、“石片层层,尽若鸡距龙爪下蹲于地,又如丝瓜之囊,盘缕外络而中系透空。

”、“诸危峰分峙叠出于前,愈离立献奇,联翩角胜矣。

石峰之下,俱水汇不流,深者尺许,浅仅半尺。

诸峰倒插于中,如出水青莲,亭亭直上。

”等。

出示:喀斯特地貌景观图片师:作者描述的哪种类型的地貌?XXX:(可能的回答)喀斯特地貌师:地貌类型多样,千姿百态,特点各异,今天就让我们来了解常见的地貌类型。

(板书)常见的地貌类型【讲授新课】师:喀斯特地貌是在恰当前提下,可溶性岩石(碳酸盐)的物质溶于水并被带走,或从头沉淀,在地表和公开形成形状各别的地貌,又称“岩溶地貌”。

(板书)喀斯特地貌师:在认识了喀斯特地貌概念的基础上,请人人考虑:结合喀斯特地貌的定义,分析喀斯特地貌形成的前提。

XXX:(可能的回答):需要满足一定的岩石(碳酸盐岩,如石灰岩)和气候或水文条件(气候湿润、降水充足)活动:模拟实验:了解喀斯特地貌的形成原理学生分小组进行实验,观察实验现象,讨论影响石灰岩溶蚀作用的主要因素。

按照小组展示实验现象和讨论结果。

高中地理人教版地形地貌教案一、教学目标1. 理解地形地貌的基本概念与特征,能够描述地形地貌的形成过程。

2. 掌握地形地貌的分类与特点,能够辨认各类地貌的特征。

3. 培养学生观察、分析和解决问题的能力,提高地理实践操作技能。

二、教学重点与难点1. 教学重点:地形地貌的分类与特点。

2. 教学难点:地貌的形成过程及其与地质构造的关系。

三、教学内容与教学过程安排1. 引入(15分钟)利用地形地貌图片引发学生对地貌的好奇心,激发学习兴趣。

以问题引导学生思考:“什么是地形地貌?地形地貌与我们的日常生活有什么关系?”2. 知识讲解与学习(30分钟)通过教师讲解与学生讨论的形式,介绍地形地貌的基本概念与特征,说明地貌的形成原因,地质构造对地貌的影响等。

3. 案例解析(30分钟)教师通过实际案例分析,展示不同地貌类型的特点与形成过程。

学生积极参与讨论,运用所学知识解释案例中的地貌现象。

4. 实践操作(40分钟)分组进行地貌实地勘察,选择学校周边的地貌特点明显的地区进行实地调查。

学生运用仪器测量、地图阅读等技巧,记录地貌特征,分析原因,并撰写调查报告。

5. 总结与展示(15分钟)学生展示实践调查结果,分享地貌认识体会。

教师进行总结,澄清与扩展相关知识点。

鼓励学生提出问题和进行思考。

四、教学评价与作业布置1. 教师在课堂上进行实时评价,包括学生的主动参与、合作探究能力和地理实践操作技能等方面。

2. 布置地貌调查报告的撰写任务,要求学生结合实地勘察结果,描述所观察到的地貌特征,分析形成原因并提出自己的见解。

五、教学资源准备1. 多媒体投影仪、电脑、音响等教学设备。

2. 地形地貌的图片、地图和实物模型等教具。

3. 实地勘察所需的测量仪器、地图和调查表格等。

六、教后反思本次地理地形地貌教学通过引入案例解析和实践操作的方式培养了学生的观察、分析和解决问题的能力,提高了他们的地理实践操作技能。

通过实地调查,学生由被动的接受者转变为主动的参与者,提高了对地貌形成过程的理解和认识。

上海市上海理工大学附属中学高中地理专题7《地貌(1)》教

案新人教版必修1

【学习水平要求】

识记:

地貌的形成,地貌的主要类型;黄土地貌、流水地貌的形态。

理解:

流水地貌、喀斯特地貌的特征分析;侵蚀、搬运、堆积作用。

简单应用:

认识自然界的主要地貌的特征,喀斯特地貌与生活、生产的关系。

【教学重点】

喀斯特地貌、黄土地貌的成因。

采用案例教学模式,通过对典型的黄土地貌的识别、判读等活动,培养学生学习地貌的方法。

【基本知识梳理】

【教学思路及学生活动设计】

教学过程:课前演讲,讲评。

引入新课:利用预备铃的时间播放我国千姿百态的地貌景观图片,一方面激发学生的学习兴趣,一方面自然的引出课题―――地貌。

一、流水地貌:河流地貌为主

1、作用力:侵蚀、搬运、堆积

2、河流上、中、下游表现不一样:

上游底蚀――深切的河谷

中游侧蚀――曲流,中游堆积形成凸岸

下游----河口堆积形成三角洲

3、分布:有河流分布的地区。

二、喀斯特地貌:水对可溶性岩石的溶蚀和堆积作用。

1、分地表、地下喀斯特地貌

地表:石芽、孤峰、峰林、溶蚀盆地落水洞。

地下:溶洞、地下瀑布、石钟乳。

2、分布:西南地区较多

三、风成地貌:

1、风蚀地貌:风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇、风蚀城堡

2、风积地貌:沙丘、黄土高原

3、分布:西北干旱和沙漠地区

四、黄土地貌:

1、地貌形态:黄土塬、黄土梁、黄土峁

2、分布:黄土高原

五、海岸地貌:

1、海蚀地貌:海蚀崖、海蚀洞、海蚀柱

2、海积地貌:沙滩、沙洲、沙堤

3、分布:我国东南沿海地区

六、结合景观图总结五种地貌的开发利用

疑难解析

读剖面图,回答下列问题。

(1)这种地貌称地貌,我国的高原这种地貌分布广泛。

我国以这类地貌成为旅游胜地的两个名胜是和。

(2)下面两组化学方程式可表示此种地貌的形成原因:

A:CaCO3+H2O+CO2→Ca(HCO3)2

B:Ca(HCO3)2→CaCO3↓+H2O+CO2↑

其中石钟乳①的形成可用方程式表示,为流水的作用;溶洞②的形成可用方程式表示,为流水的作用。

(3)试简单分析图中地下河的形成过程:。

(4)图中溶洞两边边槽的位置分布说明了什么? 。

解析:此题旨在考查学生对地理事物或现象的综合分析能力。

很明显,此图表示的是喀斯特地貌,是可溶性的岩石(如右灰岩)受到含有二氧化碳的流水的溶蚀作用而形成的。

分布在地表的有石芽、石林等,分布于地下的有溶洞等,不同形态的喀斯特地貌成因不同。

石芽、石林、溶洞是水的溶蚀作用形成的,其原理是:含有二氧化碳的水使难以溶解的碳酸钙变成易溶于水的碳酸氢钙,随水流失。

这样,位于地表的可溶性岩石就形成石芽、石林,水沿着地下的裂隙溶蚀,就形成溶洞或暗河。

可用方程式CaCO3+H2O+CO2→Ca(HCO3)2表示。

溶洞中的石钟乳、石笋、石柱是水的沉积作用形成的,其原理是:溶洞形成后,包含碳酸氢钙的地下水渗入洞顶和四壁,由于温度升高、压力减低,水中的碳酸氢钙分解为碳酸钙而沉淀,可用方程式Ca(HCO3)2→CaCO3↓+H2O+CO2↑表示。

由图中的地下河水面的分布看,边槽的分布位置就标志着地下河水位的变动情况。

答案:(1)喀斯特,南斯拉夫,云贵,广西桂林山水,云南路南石林 (2)A,溶蚀;B,沉积; (3)地下水沿着细小的裂隙流动,并进行溶蚀作用。

随着压力的增大(孔隙中水的增加)和水流量流速的增加,孔隙迅速扩大与合拼,形成地下管道式流水即地下河。

(4)标志着地下河水面变动时的位置。

【课堂练习】

1、流水作用包括流水的、和。

2、河流上游落差大,水流急,河谷深切而,以为主;曲流多出现在河流的,是河流侧蚀的结果,河流在岸不断侵蚀,岸不断堆积,导致河流越来越弯曲;河流下游以作用为主,往往形成广阔的三角洲平原。

3、喀斯特地貌包括和两部分。

4、海岸地貌包括地貌和地貌。

5、风成地貌是指风力对地表物质的侵蚀、和堆积所形成的各种地貌。

其中风蚀柱属于地貌,沙丘属于地貌。

6、黄土覆盖范围较广的平坦高地称为;长条形的黄土高地称为;孤立的黄土丘为。

7、下列地貌的形成与其外力作用组合正确的是

A、岩石表层的崩解破裂——流水的侵蚀作用

B、黄土高原的沟壑——流水的侵蚀作用

C、天山山麓的冲积扇——风力的堆积作用

D、塔克拉玛干沙漠中的流动沙丘——风力的侵蚀作用

课外作业:观察黄浦江或家附近的河流的弯曲状况,下节课讨论。