语言运用之拟写新闻导语

- 格式:ppt

- 大小:237.00 KB

- 文档页数:20

新闻导语写作技巧20法1、一语破的法新闻是“抢”出来的,好的新闻导语如何做到“抢耳”、“抢眼”,用最短的文字,一语破的,无疑会起到开门见山、立竿见影的效果。

1949年4月20日午夜时分,我中国人民解放军在毛泽东、朱德的指挥下,开始了震惊世界的渡江战斗。

4月22日2时,新华社在播发如此重要的新闻时,导语仅用了一句话:英勇的人民解放军21日已有大约30万人渡过长江。

“30万人渡过长江”,这就是当时人们最急于想要知道的新闻,其他的尽管按下后说。

1945年8月14日,美国杜鲁门总统宣布,日本已无条件投降。

美联社在抢发这条爆炸性的新闻时,导语更是干脆利落:日本投降了!5个字,一语破的,如雷贯耳,这篇短而有千钧之力的导语,当时就被新闻界公认为“最佳导语”。

2、设置悬念法“悬念”,又称“扣子”或“关子”,常用于文学作品和戏剧表演。

在新闻导语上设置“悬念”,事情先不直说,吊起读者的胃口,“逼”得你不得不继续读下去,自然富有魅力。

1978年6月25日《人民日报》刊发了新华社记者的一篇报道,导语是这样写的:全国财贸大会上传说着这样一件事:上海服装进出口公司床上用品组的职工,“救活”了两只鸳鸯,挽回了一大笔外汇。

为什么要“救活”鸳鸯?“救活”了两只什么样的鸳鸯?又怎样挽回了外汇?导语对此一概不说。

你想知道么?你就得往下读。

美联社1981年6月13日播了该社驻伦敦记者的一条电讯稿,它的导语给人的“悬念”更玄:据警察和目击者说,今天正当英国女王伊丽莎白二世在数百万臣民观看下骑马巡行伦敦中部时,一个不到二十岁的失业青年突然跑上前去,朝着女王连打六响空炮弹。

失业青年向女王开枪,这“关子”卖得够大的,不由得你不弄个明白才罢休。

3、欲擒故纵法先放开一步,再紧紧抓住,放是为了更好地抓。

一放一抓,先放后抓,看似消闲,却暗藏杀机,这样的导语写来必有“痛击一拳”之淋漓快感。

1982年10月14日,美联社发了一条讽刺美国经济的稿件,导语是这样写的:就是在罗纳德·里根总统对全国说:“美国正在走向经济复苏”之前几个小时,他的儿子普雷斯科特·里根却在这里同失业者一道领救济金。

1.新闻导语怎样写新闻导语——是就以简要的文句,突出最重要、最新鲜或最富有个性特点的事实,提示新闻要旨,吸引读者阅读全文的消息的开头部分。

我是新闻系的学生,我们老师说最好的导语就是一件简单的消息,也就是说,你的导语一定要是你新闻最重要的内容,最主要的事件。

新闻的结构比较传统的是倒金字塔形式,即导语最重要,接着是正文第一段,而新闻最后一段几乎是可有可无的。

新华社驻美国记者任毓骏王如君报道:9月11日上午9时48分,一架飞机撞到了纽约世界贸易中心大楼,飞机把大楼撞了个大洞,在大约距地面20层的地方冒出滚滚浓烟。

就在楼内人员惊惶失措之际,18分钟后,又有一架飞机撞上了世贸大楼,这架飞机是从大楼的一侧撞入,由另一侧穿出,并引起巨大爆炸。

2.新闻导语怎么写[编辑本段]新闻导语是就以简要的文句,突出最重要、最新鲜或最富有个性特点的事实,提示新闻要旨,吸引读者阅读全文的消息的开头部分。

[编辑本段]历史渊源晋代陆机曾说“立片言以居要”,明代的谢榛也谈到“凡起句当如爆竹”。

作为新闻的开头,导语具有非常重要的地位。

人们历来都重视导语写作。

美国哥伦比亚大学新闻系教授麦尔文·曼切尔“用一半甚至更多时间琢磨导语”,他认为“写好导语等于写好了消息”。

英国新闻学家赫伯特·里德甚至强调:“导语是新闻的生命所在。

”(摘自《应用写作》2006年第6期《浅谈新闻导语中的动词巧用》)一般说来,以凝炼的文句提示新闻要旨、吸引受众的第一段或第一句话就是导语。

但也有复合导语,即两个或两个以上自然段落合成的导语的变种。

新闻消息的导语就像一个故事的开头,有趣、生动、形象、丰满就令人不能释手,就能吸引受众。

所以我们写导语时,可以充分运用不同的表现手法———比喻、拟人、白描等,使导语更加好懂、好记,从而使受众在对导语产生兴趣的基础上,接受新闻信息。

[编辑本段]分类新闻导语按照其表现形式,大体可分为硬式导语、软式导语、复合导语等几种,由于其表现形式不同,因而在写作上所运用的手法也就不同。

新闻类练习(一)一、拟写一句话新闻这是较为常见的压缩语段题目,处理它必须了解新闻的有关知识。

新闻就是新近发生的事实的报道。

新闻具有针对性、真实性、时效性、叙事性和语言简练性的特点。

新闻的结构一般包括标题、导语、主体、结尾四部分。

新闻必须具备五“W”:时间( when )地点 (where) 人物 (who) 事件 (what) 原因(why)可见,新闻是一种以记叙为主的文体,它告诉我们“谁做了什么事”或“谁怎么了”,即新闻一般是“人物”和“事件”构成的主谓陈述式。

了解这些知识有什么用途呢?下面以 1999 年高考试题 26 题为例,作简要说明:根据信息产业部在新闻发布会上所传出信息的要点(包括价格变动状况),拟一条一句话新闻。

今年 2 月 28 日上午,信息产业部召开的新闻发布会上传出信息:从 3 月 1 日起,在基本不增加用户负担的前提下,电话通话费每三分钟低于 0.16 元的,调整到 0.16 元;高于 0.22 元的,降到 0.22 元。

固定电话初装费指导性标准降为 500 元至 1000 元,移动电话入网费指导性标准降为 500 元至 1500 元;住宅用户同址安装两部以上电话,从第二部起不再收取初装费。

与电信收费标准进行结构性调整的同时,邮资也进行了调整:平信、印刷品今后按本埠与外埠区别收费,不超重的本埠平信由每 20 克 0.50 元提高到 0.60 元,外埠由每 20 克 0.50 元提高到 0.80 元。

_____________________________________________ ( 不超 22 个字)分析:从思维能力看:此题测试的是对语言材料的分析、概括的能力。

从语文表达技巧看:此题检测的是对关键信息准确辨析,恰当筛选,正确组合的能力。

思路:寻找新闻材料的五“W”:1、看考题所给的材料,没有内容上的总括,但有一个承上启下的过渡句“与电信收费标准……邮资…… ”可见:陈述对象为:电信费、邮资2、二者干什么呢?“调整”“结构性调整”。

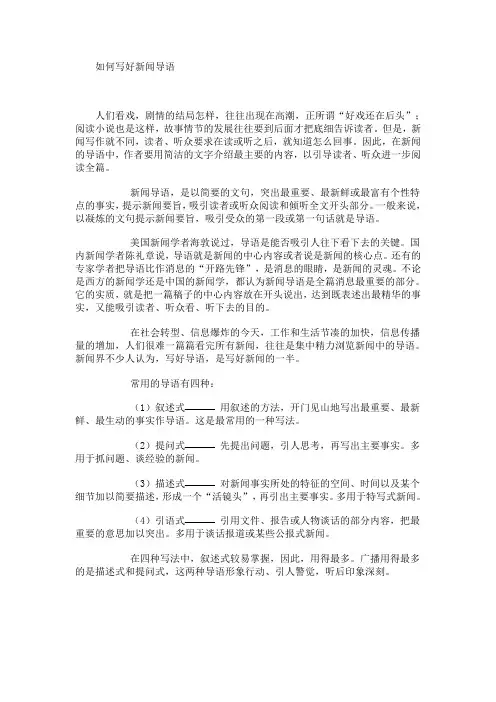

如何写好新闻导语人们看戏,剧情的结局怎样,往往出现在高潮,正所谓“好戏还在后头”;阅读小说也是这样,故事情节的发展往往要到后面才把底细告诉读者。

但是,新闻写作就不同,读者、听众要求在读或听之后,就知道怎么回事。

因此,在新闻的导语中,作者要用简洁的文字介绍最主要的内容,以引导读者、听众进一步阅读全篇。

新闻导语,是以简要的文句,突出最重要、最新鲜或最富有个性特点的事实,提示新闻要旨,吸引读者或听众阅读和倾听全文开头部分。

一般来说,以凝炼的文句提示新闻要旨,吸引受众的第一段或第一句话就是导语。

美国新闻学者海敦说过,导语是能否吸引人往下看下去的关键。

国内新闻学者陈礼章说,导语就是新闻的中心内容或者说是新闻的核心点。

还有的专家学者把导语比作消息的“开路先锋”,是消息的眼睛,是新闻的灵魂。

不论是西方的新闻学还是中国的新闻学,都认为新闻导语是全篇消息最重要的部分。

它的实质,就是把一篇稿子的中心内容放在开头说出,达到既表述出最精华的事实,又能吸引读者、听众看、听下去的目的。

在社会转型、信息爆炸的今天,工作和生活节凑的加快,信息传播量的增加,人们很难一篇篇看完所有新闻,往往是集中精力浏览新闻中的导语。

新闻界不少人认为,写好导语,是写好新闻的一半。

常用的导语有四种:(1)叙述式用叙述的方法,开门见山地写出最重要、最新鲜、最生动的事实作导语。

这是最常用的一种写法。

(2)提问式先提出问题,引人思考,再写出主要事实。

多用于抓问题、谈经验的新闻。

(3)描述式对新闻事实所处的特征的空间、时间以及某个细节加以简要描述,形成一个“活镜头”,再引出主要事实。

多用于特写式新闻。

(4)引语式引用文件、报告或人物谈话的部分内容,把最重要的意思加以突出。

多用于谈话报道或某些公报式新闻。

在四种写法中,叙述式较易掌握,因此,用得最多。

广播用得最多的是描述式和提问式,这两种导语形象行动、引人警觉,听后印象深刻。

一、写好导语,要注意几个问题1、不能把很多的单位名称、专门术语、人物、头衔写进导语;2、不要把导语写成全篇事实目录,导语只写主要的、又能引出全文的事实。

高考语文新闻导语拟写技巧20法—高考语文新闻导语拟写技巧20法1.一语破的法ﻭ好的新闻导语如何做到“抢耳"、“抢眼”,用最短的文字,一语破的,无疑会起到开门见山、立竿见影的效果。

ﻭ1945年8月14日,杜鲁门宣布,已无条件投降。

在抢发这条性的新闻时,导语干脆利落:“投降了,时间管理!”这条短而有千钧之力的导语,当时就被新闻界公认为“最佳导语”。

ﻭ2.设置悬念法ﻭ在新闻导语上设置“悬念”,事情先不直说,吊起读者的胃口,“”得你不得不继续读下去。

1978年6月25日刊发了一篇报道,导语是这样写的:“国财贸大会上传说着这样一件事:服装床上用品组的职工,‘救活'了两只鸳鸯,挽回了一大笔外汇.”为什么要“救活”鸳鸯“救活”了两只什么样的鸳鸯又怎样挽回了外汇导语对此一概不说,你想知道就得往下读。

ﻭ3.欲擒故纵法ﻭ先放开一步,再紧紧抓住,这样的导语写来必有“痛击一拳”之淋漓快感。

1982年10月14日,发了一条讽刺经济的稿件,导语是这样写的:“就是在罗纳德·里根对全国说‘正在走向经济复苏’之前几个小时,他的儿子普雷斯科特·里根却在这里同失业者一道领救济金。

”显然,前后两句自相“矛盾"。

但读者是聪明的,知道连的儿子都在领救济金,谁还相信的经济开始好转了呢4。

化静为动法一个事件性的新闻,用静态的记叙手法写,其导语往往比较枯燥、呆板、索然乏味,但若用动态的表现手法写,导语就会新颖有趣,活脱而有生气,所报道的新闻也就有了灵性,引人入胜。

ﻭ1974年,我国在西安出土了兵马俑,引起了国内外的强烈关注.当兵马俑复制品在比利时首都布鲁塞尔巡回展出时,《国际先驱论坛报》记者罗娜·多布森发了一条,导语妙语惊人:“一支到达了布鲁塞尔。

威武的士兵身穿紧身盔甲,随后行进的是军乐队和骑兵,最引入注目的是他们的身材。

”ﻭ5.拟人修辞法巧妙地运用拟人修辞手法写导语,导语和被报道对象就会有“人情味”,给人以亲切感.1993年11月1日,**日报创办了我国历史上第一张下午版。

语言运用之拟写新闻导语新闻导语是作为新闻报道开篇的一段话,主要是为了吸引读者的注意力和概括文章主要内容。

新闻导语的撰写需要突出新闻的重点,简洁明了,能够引起读者的兴趣。

下面是一篇关于环保的新闻导语的例子,供参考:新闻导语1:《城市垃圾分类迎来新机遇》近年来,城市垃圾问题愈发突出,环保成为热门话题。

鉴于此,国家提出了加强城市垃圾分类的新政策,为推动环保事业发展迎来新机遇,希望通过垃圾分类来降低废物的排放量,提高资源利用率。

各地纷纷响应,积极探索新的垃圾分类模式,力求实现城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。

新闻导语2:《全球气候变暖问题愈发严重》全球气候变暖已成为摆在人类面前的严峻问题,各国政府和环保组织纷纷采取措施应对。

据最新数据显示,2024年是有记录以来最热的一年,全球各地极端天气事件频发,严重影响生态环境和人类健康。

科学家呼吁各国加大投入,共同应对气候变暖问题。

新闻导语3:《水源污染成为世界性难题》随着工业化和城市化的进一步发展,水源污染问题日益突出。

全球各国已经意识到水资源的宝贵性和对人类生存的重要性,纷纷采取措施加强水源保护。

然而,水源污染仍然存在,严重威胁着人们的健康和生存环境。

各国政府和环保组织应加强合作,共同解决水源污染问题。

新闻导语4:《大气污染防治工作取得显著成效》大气污染已成为城市环境治理的重点工作之一、根据最新统计数据显示,全球各地大气污染物浓度有所下降,大气环境质量得到改善。

这得益于各国政府加大环境治理力度,加强排放管理和监测,推动清洁能源的应用。

然而,大气污染治理工作仍然任重道远,需要各界合力推动。

新闻导语5:《再生能源发展迎来新机遇》随着全球能源问题日益严峻,再生能源成为了解决能源短缺和减少环境污染的重要途径。

近年来,各国政府和企业纷纷加大对再生能源的投资,积极发展太阳能、风能、水能等清洁能源,取得了显著成效。

再生能源的发展已经迎来了新的机遇,为各国的经济发展和环境保护提供了重要支撑。

求一篇有新闻标题、导语、主体、背景、结语如题!新闻六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果. 新闻组成:标题、导语、主体、背景、结语. 特点:真实具体、反应迅速、观点明确、语言简洁. 新闻写作是新闻事实的文字表达手段,是准确.要从事新闻写作,首先要知道什么是新闻. 新闻是新近发生的事实的报道.这一定义明确规定了实施与新闻的关系:新闻的本源是事实,新闻是事实的报道,事实是第一性的,新闻是第二性的,事实在先,报道在后,也可以这样说,事实是构成新闻的细胞,离开了事实,新闻也就不存在了. 新闻写作,实际上就是客观地记叙事实、评述实事. 写新闻只有交代清楚人物、时间、地点、原因、过程等,才能使读者、听众和观众觉得新闻实实在在,可感可信. 事实要典型.要选择那些最能体现主题思想的事实,最能反映事物本质的事实.这就要求我们在大量具体的事实中选取典型材料、典型事例.如果不作选择,罗列一大堆材料,反而会冲淡或淹没新闻主题,造成人物、事件不突出,观点不鲜明,起不到应有的宣传效果. 事实要生动.新闻事实本身要有新意,生动感人,同时还要生动地描写情节和细节,要善于用巧妙的方法叙述新闻事实,避免生硬、刻板、老套.如可用再现某些场景的方法;渲染气氛、加深印象、烘托人物、突出主题;也可用对比衬托的方法,使新闻事实更加鲜明、丰满.此外还有点面结合、画龙点睛等方法,可以使事实更好地“说话”,增强感染力. 写新鲜的事实是新闻写作的基本要求.新闻姓“新”.只有新的东西,才能为读者提供信息.新闻要指导实际工作、实际生活,而实际工作和实际生活总是在不断前进、不断变化、不断发展的,新事物、新问题层出不穷.我们在新闻写作中,就是要突出这个“新”字,不断地把客观事物的最新变化、最新发展告诉读者、听众、观众,给他们以启发、教育消息是新闻报道中最重要的体裁.它从现实生活中选择最新鲜的事实,及时加以报道,文字精练,主题突出,是新闻报道的主要形式.消息一般可分为简讯、短消息、长消息、综合消息. 通讯是由消息演变而来,因篇幅可稍长,能对新闻事实进行更具体、形象、生动的报道,通讯又可分为特写、速写、游记、专访、介绍、小故事(小通讯)等. 述评性新闻是带有议论性质的新闻,它以新闻性为主,述评性新闻不同于评论,而以新闻事实为依据. 不同文体的语言有不同的特点.文学作品要运用形象的语言,科学论文要运用逻辑严密的说理性语言,新闻报道则要运用新闻语言. 第一个特点是具体新闻用事实说话,而事实不是抽象的,它由时间、地点、人物、事件经过、事件原因、结果等因素构成,因而新闻语言必须具体,应当少用抽象的概念.这就要求如实地记叙具体人、具体事、具体时间、具体地点、具体经过,也要求具体形象的现场描写、细节描写等.写新闻不同于诗词歌赋,从语言的角度来说,总以平实朴素为宜,加之新闻要求完全真实,报纸篇幅有限等原因,写新闻不能采用合理想象和虚构的手法,并应讲究表达上的简练和质朴,因此,新闻报道更多地运用白描手法第二个特点是准确新闻必须事实,不能含糊其词,不能模棱两可,不能夸大也不能缩小.第三个特点是简练新闻要求快,要求迅速及时.这就决定了新闻语言要简明扼要、开门见山、直截了当. 怎样才能把新闻写得简洁、精炼呢?第一,一条新闻只报道一件事实或只写出一个人物.这样,内容和结构都比较简单,容易做到条理分明、头绪清楚.如果报道的事件比较复杂,牵涉到的人物较多,可以采用分解报道的办法,化长为短,化繁为简. 第二,直接写事实.不要穿靴戴帽,要学会精选事实,让事实说话,把事情来龙去脉交代清楚,干净利落. 第三,直接叙述事实本身不要作过多的解释.第四个特点是通俗新闻是人们普遍关心的事实,有群众性.不论是知识分子,还是识字不多的人,都要通过媒体了解国内外大事.要用最接近口语形式的书面语写报道,尤其是广播、电视新闻所用的语言,更应该接近口语,怎么说法就怎么写.在可能的情况下,要尽少用或避免使用只有少数人或部分人才看懂听懂的一些字眼或话语.3。

拟写一句话新闻、新闻导语、新闻标题练习实践一——拟写一句话新闻:第一招:检索要素概括法:新闻属于记叙类文体,抓住导语中的关键词,找出新闻中的时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果。

例1 、把以下材料概括成一句话新闻。

(不超过20字)在法国隆重纪念诺曼底登陆60周年之际,一座由中国雕塑家遥远创作的世界和平女神像6月3日在昔日诺曼底登陆战场揭幕。

世界和平女神像高10米,重16吨,用不锈钢制作。

她那舞动绸带的双臂一前一后地舒展着,高举的左手上一只和平鸽展翅欲飞。

在微风中展开的飘带与女神的双臂连为一体,远远看去,好似“中国”的“中”字、“和平”的“平”字,又像英文单词WORLD(世界)的第一个字母“W”和VICTORY(胜利)的第一个字母“V”。

第二招:提取中心加工法:提取能反应新闻主旨的中心句,根据题干要求结合新闻材料、语境,适当删减替换补充。

例2 、请将下列材料概括成一句话新闻(不超过25字)据新华社电中国载人航天工程师王永志透露,“神州六号”将于2005年发射,并将实现多人多天飞行,目前各项研究进展顺利。

王永志说,现在初步考虑,“神六”准备上两个人,飞行5到7天,继续考验飞船的实际能力。

他还透露,“神六”还将是三人三舱的设计方案,和“神五”基本一致。

而与神五最大的不同是,两位航天员将首次进入轨道舱,在太空中进行对地观测等多种空间科学实验。

同时,“神六”还将继续进行空间科学的搭载实验,这些实验也将首次由两位航空员完成。

实践二——概括主要信息:和拟写一句话新闻基本一致,在字数限制严格的情况下,首先考虑事件及事件的结果。

例3 请用一句话概括下面这则消息的内容,不能超过15个字。

[合众社联合国1948年12月10日电]“历史将这一宣言看成是联合国最显著的成就。

”联合国大会主席赫伯物·伊瓦特博士在通过《人权宣言》时说。

经过三年的准备,这个宣言以48票比0票被大会通过。

苏联集团国家和沙特阿拉伯及南非弃权。

新闻导语写作技巧20法1、一语破的法新闻是“抢”出来的,好的新闻导语如何做到“抢耳”、“抢眼”,用最短的文字,一语破的,无疑会起到开门见山、立竿见影的效果。

1949年4月20日午夜时分,我中国人民解放军在毛泽东、朱德的指挥下,开始了震惊世界的渡江战斗。

4月22日2时,新华社在播发如此重要的新闻时,导语仅用了一句话:英勇的人民解放军21日已有大约30万人渡过长江。

“30万人渡过长江”,这就是当时人们最急于想要知道的新闻,其他的尽管按下后说。

1945年8月14日,美国杜鲁门总统宣布,日本已无条件投降。

美联社在抢发这条爆炸性的新闻时,导语更是干脆利落:日本投降了!5个字,一语破的,如雷贯耳,这篇短而有千钧之力的导语,当时就被新闻界公认为“最佳导语”。

2、设置悬念法“悬念”,又称“扣子”或“关子”,常用于文学作品和戏剧表演。

在新闻导语上设置“悬念”,事情先不直说,吊起读者的胃口,“逼”得你不得不继续读下去,自然富有魅力。

1978年6月25日《人民日报》刊发了新华社记者的一篇报道,导语是这样写的:全国财贸大会上传说着这样一件事:上海服装进出口公司床上用品组的职工,“救活”了两只鸳鸯,挽回了一大笔外汇。

为什么要“救活”鸳鸯?“救活”了两只什么样的鸳鸯?又怎样挽回了外汇?导语对此一概不说。

你想知道么?你就得往下读。

美联社1981年6月13日播了该社驻伦敦记者的一条电讯稿,它的导语给人的“悬念”更玄:据警察和目击者说,今天正当英国女王伊丽莎白二世在数百万臣民观看下骑马巡行伦敦中部时,一个不到二十岁的失业青年突然跑上前去,朝着女王连打六响空炮弹。

失业青年向女王开枪,这“关子”卖得够大的,不由得你不弄个明白才罢休。

3、欲擒故纵法先放开一步,再紧紧抓住,放是为了更好地抓。

一放一抓,先放后抓,看似消闲,却暗藏杀机,这样的导语写来必有“痛击一拳”之淋漓快感。

1982年10月14日,美联社发了一条讽刺美国经济的稿件,导语是这样写的:就是在罗纳德·里根总统对全国说:“美国正在走向经济复苏”之前几个小时,他的儿子普雷斯科特·里根却在这里同失业者一道领救济金。