2022版高考语文一轮复习板块2新高考模式下的文学性阅读专题1考题研析第2讲厘清小说脉络突破情节类题

- 格式:ppt

- 大小:2.53 MB

- 文档页数:118

专题二 考题突破——整体把握,细心比对一、读文:勾画圈点,整体把握论述类文章阅读是一种信息型阅读,以提取整合文中重要信息为目的。

虽说读起来有肯定难度,但是,假如能辅以勾画圈点,把文本中的重点内容画出来,力求读通、读透、记住(从记忆的角度理解就是提取重要信息,对重要信息进行有效的编码,使工作记忆中的信息进入到长时记忆),那么,有利于整体把握文本,正确、快速地把握阅读材料。

1.要做好阅读前的预备。

要给自己明确的心理示意,要张弛有度,克服紧急心理,集中留意力。

2.边读边勾画圈点出下面的内容。

(1)圈点出文中重要的句子。

这些重要的句子是指:①统摄全篇,或揭示文章中心、主旨、观点、情感的句子,即文眼句、中心句、总结句等。

②使用了修辞、内涵丰富的句子。

③揭示文章脉络层次的句子。

(2)圈点出文中重要的词语。

这些重要的词语是指:①反复消灭的词语,它往往是作者要表达的中心愿思。

②陈述对象转换的词,它们的变化往往体现了行文的思路,抓住这一点有利于理清文章及其段落的思路。

③论点与论据。

论点是论据的统帅,论据为论点服务。

在提问中,对论点发问则答题的要点是论据,反之亦然。

④限定性的词语、定语与状语,如年月时间(多次消灭时间)、数据(多个数据)及其概语(如多数、少量、凡是、全部、都、全、几乎等),又如重要的修饰限制词语(如基本、最、格外等程度词,迄今为止、假如、可能、肯定等已然、未然、或然词语)。

3.提取圈点内容,整体把握文意和思路。

圈点的目的是把握文章的整体及理清文章的思路。

在前面勾画圈点的基础上看看文章的核心话题是什么,基本观点包含的是什么内容,全文的思路是怎样的。

阅读示例: 中国历代正史皆必▲ ▲记“礼乐”史。

有心争辩中国音乐史▲ ▲ ▲的人须▲进入正史的音乐史▲ ▲ ▲中寻宝。

不娴熟古汉语,不养成阅读四库音乐文献习惯的人,则不能治中国音乐史。

画线句子点明白正史的音乐史在争辩中国音乐史中的作用。

“音乐史”消灭两次,表明论述对象。

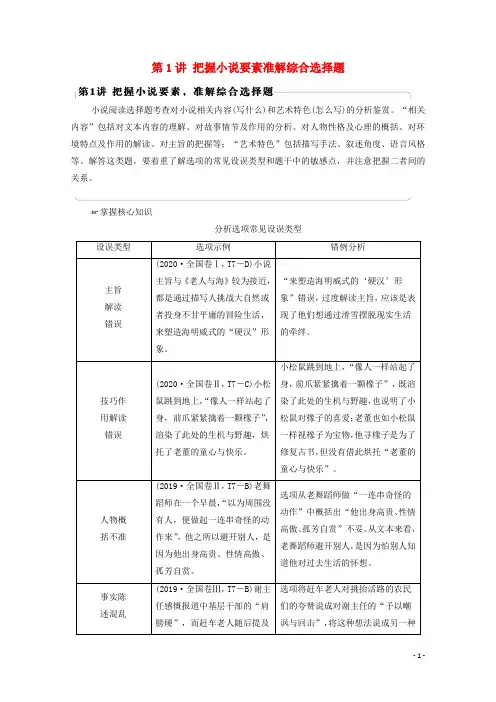

第1讲把握小说要素准解综合选择题小说阅读选择题考查对小说相关内容(写什么)和艺术特色(怎么写)的分析鉴赏。

“相关内容”包括对文本内容的理解、对故事情节及作用的分析、对人物性格及心理的概括、对环境特点及作用的解读、对主旨的把握等;“艺术特色”包括描写手法、叙述角度、语言风格等。

解答这类题,要着重了解选项的常见设误类型和题干中的敏感点,并注意把握二者间的关系。

☞掌握核心知识分析选项常见设误类型设误类型选项示例错例分析主旨解读错误(2020·全国卷Ⅰ,T7-D)小说主旨与《老人与海》较为接近,都是通过描写人挑战大自然或者投身不甘平庸的冒险生活,来塑造海明威式的“硬汉”形象。

“来塑造海明威式的‘硬汉’形象”错误,过度解读主旨,应该是表现了他们想通过滑雪摆脱现实生活的牵绊。

技巧作用解读错误(2020·全国卷Ⅱ,T7-C)小松鼠跳到地上,“像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子”,渲染了此处的生机与野趣,烘托了老董的童心与快乐。

小松鼠跳到地上,“像人一样站起了身,前爪紧紧擒着一颗橡子”,既渲染了此处的生机与野趣,也说明了小松鼠对橡子的喜爱;老董也如小松鼠一样视橡子为宝物,他寻橡子是为了修复古书,但没有借此烘托“老董的童心与快乐”。

人物概括不准(2019·全国卷Ⅱ,T7-B)老舞蹈师在一个早晨,“以为周围没有人,便做起一连串奇怪的动作来”,他之所以避开别人,是因为他出身高贵、性情高傲、孤芳自赏。

选项从老舞蹈师做“一连串奇怪的动作”中概括出“他出身高贵、性情高傲、孤芳自赏”不妥。

从文本来看,老舞蹈师避开别人,是因为怕别人知道他对过去生活的怀想。

事实陈述混乱(2019·全国卷Ⅲ,T7-B)谢主任感慨报道中基层干部的“肩膀硬”,而赶车老人随后提及选项将赶车老人对挑抬活路的农民们的夸赞说成对谢主任的“予以嘲讽与回击”,将这种想法说成另一种这一带做挑抬活路的农民们“肩膀最硬”,对谢主任予以嘲讽与回击。

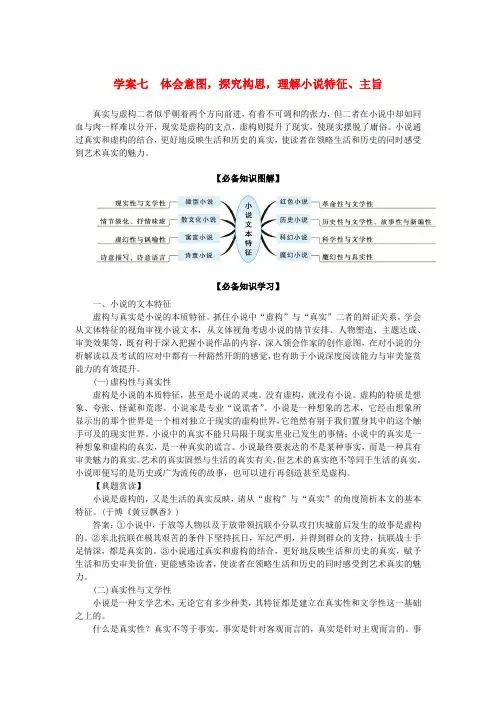

学案七体会意图,探究构思,理解小说特征、主旨真实与虚构二者似乎朝着两个方向前进,有着不可调和的张力,但二者在小说中却如同血与肉一样难以分开,现实是虚构的支点,虚构则提升了现实,使现实摆脱了庸俗。

小说通过真实和虚构的结合,更好地反映生活和历史的真实,使读者在领略生活和历史的同时感受到艺术真实的魅力。

【必备知识图解】【必备知识学习】一、小说的文本特征虚构与真实是小说的本质特征。

抓住小说中“虚构”与“真实”二者的辩证关系,学会从文体特征的视角审视小说文本,从文体视角考虑小说的情节安排、人物塑造、主题达成、审美效果等,既有利于深入把握小说作品的内容,深入领会作家的创作意图,在对小说的分析解读以及考试的应对中都有一种豁然开朗的感觉,也有助于小说深度阅读能力与审美鉴赏能力的有效提升。

(一)虚构性与真实性虚构是小说的本质特征,甚至是小说的灵魂。

没有虚构,就没有小说。

虚构的特质是想象、夸张、怪诞和荒谬。

小说家是专业“说谎者”。

小说是一种想象的艺术,它经由想象所显示出的那个世界是一个相对独立于现实的虚构世界,它绝然有别于我们置身其中的这个触手可及的现实世界。

小说中的真实不能只局限于现实里业已发生的事情;小说中的真实是一种想象和虚构的真实,是一种真实的谎言。

小说最终要表达的不是某种事实,而是一种具有审美魅力的真实。

艺术的真实固然与生活的真实有关,但艺术的真实绝不等同于生活的真实。

小说即便写的是历史或广为流传的故事,也可以进行再创造甚至是虚构。

【典题赏读】小说是虚构的,又是生活的真实反映,请从“虚构”与“真实”的角度简析本文的基本特征。

(于博《黄豆飘香》)答案:①小说中,于放等人物以及于放带领抗联小分队攻打庆城前后发生的故事是虚构的。

②东北抗联在极其艰苦的条件下坚持抗日,军纪严明,并得到群众的支持,抗联战士手足情深,都是真实的。

③小说通过真实和虚构的结合,更好地反映生活和历史的真实,赋予生活和历史审美价值,更能感染读者,使读者在领略生活和历史的同时感受到艺术真实的魅力。

第2讲曲折与幽微,余音绕梁处——故事情节情节是小说的核心部分,把握好故事情节,是欣赏小说的基础,也是整体感知文章的起点。

情节是小说所描写的生活事件发展演变的全过程,一般由开端、发展、高潮、结局四个部分组成。

有的小说前面还有序幕,后面还有尾声,前者多为对故事背景的交代,用环境描写来渲染气氛,后者多为对故事或人物的后续交代。

高考考查情节的题型有三种:情节概括题、情节作用题、情节手法题。

由近三年的考卷可以看出,情节作用分析题和情节手法鉴赏题是考查的热点,并且二者常综合在一起考查。

题型一情节概括题一、命题角度情节概括答题“三步骤”第一步:审题干,明方向。

即根据题干中的关键词判断题目是直接考查型还是间接考查型,从而确定答题的方向。

第二步:依内容,分层次。

即根据小说文本的具体内容,或采用结构连贯法,或采用场面连贯法,或采用线索连贯法,或采用细节连贯法,划分段落,厘清层次结构。

第三步:巧概括,规范答。

抓住文章的关键词句,提炼组合,规范概括。

情节概括全解“四妙招”(1)结构连贯法。

厘清小说的结构层次,按小说的叙述顺序、情节发展中“开端、发展、高潮、结局”的结构脉络梳理。

(2)场面连贯法。

小说中的场面是人物活动的重要场所,有些小说中一个场面就可以梳理为一个情节。

(3)线索连贯法。

线索是串联小说人物、事件的人、事、物、感情、时间或地点等。

抓住线索,勾画关联线索的词句,就可以围绕线索概括出情节发展的各个阶段的内容。

(4)细节连贯法。

围绕人物活动,深入阅读文本内容,抓住对情节推动或人物活动、心理具有表现力的细节,勾画关键词句进行提炼、概括。

(2018·全国卷Ⅲ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

微纪元(节选)刘慈欣先行者知道,他现在是全宇宙中唯一的一个人了。

那事已经发生过了。

其实,在他启程时人类已经知道那事要发生了。

人类发射了一艘恒星际飞船,在周围100光年以内寻找带有可移民行星的恒星。

宇航员被称为先行者。

飞船航行了23年时间,由于速度接近光速,地球时间已过去了两万五千年。

第2讲文言虚词所谓“常见文言虚词”,是指文言文中常用的介词、连词、助词、代词、副词等。

“而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之”这18个文言虚词是高考的考查范围。

考查这些虚词,不是要求考生死板地记忆,而是考查考生在具体语境中理解并辨别其不同的意义和用法的能力。

虽然文言虚词的意义较多,用法灵活,但是考生如果能在平时积累的基础上,寻求规律,抓住重点和难点,形成一定的推断技巧,就能正确答题。

另外,考生要立足教材,结合经典例句,进行归纳整理,以收到事半功倍之效。

一、辨析常见的文言虚词(一)“以”字用法辨析1.怎样辨析“以”的连词、介词用法(1)替换法:除去表原因、译为“因为”的“以”,凡是能用“而”替换的就是连词,否则就是介词。

(2)搭配法:表原因、译为“因为”的“以”,若后面是分句,它就是连词;若后面是名词、代词、名词短语,它就是介词。

1.说出下列句中“以”的意义和用法。

(1)既得志,则纵情以.傲物( )(2)不赂者以.赂者丧( )(3)诸侯以.公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年( )(4)秦亦不以.城予赵( )(5)且以.一璧之故,逆强秦之欢,不可( )[答案](1)连词,来(2)介词,因为(3)连词,因为(4)介词,把(5)介词,因为2.怎样辨析“以”作“因为”讲时的连词性与介词性“以”作“因为”讲时,有连词性和介词性。

区分这两种词性的主要方法是看“以”后面带的是词、短语还是句子。

“以”后是名词或短语,作“以”的宾语,则是介词;“以”后是个句子,则是连词。

(1)“以”意义为“因为”,用法是“介词”的例子:①洎牧以谗诛(《六国论》):“以谗”构成介宾短语,作谓语“诛”的状语。

②犹不能不以之兴怀(《兰亭集序》):“以之”构成介宾短语,作谓语“兴”的状语。

提示:“以”用法是“介词”时,一定要仔细分析该句的成分,找出主干(主谓宾),再确认“以”字构成的短语是否作状语。

(2)“以”意义为“因为”,用法是“连词”的例子:是以区区不能废远(《陈情表》):“以”字与“是”字构成“因此”的倒装,关乎整个句子,表示“结果”,与上面的句子构成因果关系的复句。