苏人版《道德与法治》九年级上册7.1《一般违法行为与犯罪行为》优质课件(共25张PPT)

- 格式:ppt

- 大小:7.03 MB

- 文档页数:25

苏人版道德与法治九年级上册7.1《一般违法行为与犯罪行为》教学设计一. 教材分析《苏人版道德与法治九年级上册》第七单元第一节《一般违法行为与犯罪行为》是本册的重点内容。

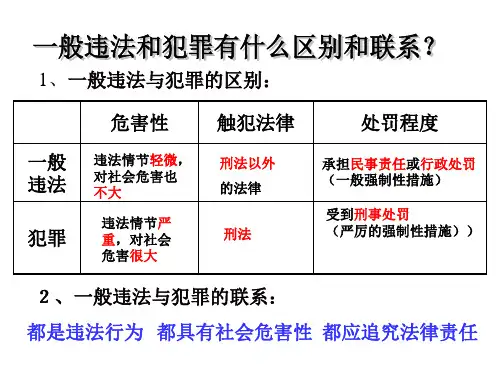

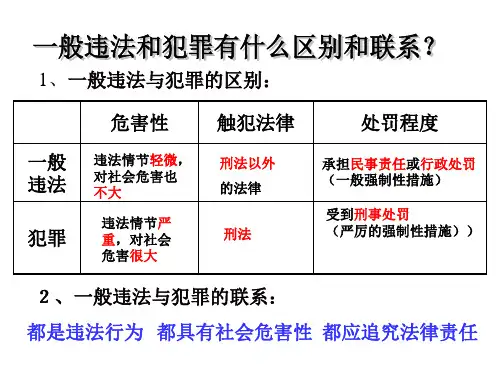

本节课的主要内容是让学生了解一般违法行为和犯罪行为的区别和联系,认识犯罪行为的特征和危害,以及如何预防犯罪行为。

教材通过案例分析、图表、讨论等方式,引导学生深入理解一般违法行为与犯罪行为的概念,提高学生的法律意识,培养学生的法治观念。

二. 学情分析九年级的学生已经具备一定的法律知识,对于一般违法行为和犯罪行为有一定的了解。

但是,对于一般违法行为和犯罪行为的区别和联系,以及犯罪行为的特征和危害还需要进一步的学习。

此外,学生对于如何预防犯罪行为的认知和能力还需要加强。

因此,在教学过程中,需要结合学生的实际情况,引导学生通过案例分析、讨论等方式,深入理解教材内容,提高学生的法律意识和法治观念。

三. 教学目标1.让学生了解一般违法行为和犯罪行为的区别和联系。

2.使学生认识犯罪行为的特征和危害。

3.引导学生了解如何预防犯罪行为,提高学生的法律意识和法治观念。

四. 教学重难点1.一般违法行为和犯罪行为的区别和联系。

2.犯罪行为的特征和危害。

3.如何预防犯罪行为。

五. 教学方法1.案例分析法:通过分析案例,使学生了解一般违法行为和犯罪行为的区别和联系,认识犯罪行为的特征和危害。

2.讨论法:引导学生分组讨论,提高学生参与课堂的积极性,培养学生的合作能力。

3.自主学习法:引导学生自主学习教材内容,提高学生的自学能力。

六. 教学准备1.教材:《苏人版道德与法治九年级上册》。

2.案例材料:用于分析一般违法行为和犯罪行为的案例。

3.投影仪:用于展示案例材料和教材内容。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式,引导学生回顾已学知识,了解一般违法行为和犯罪行为的定义。

提问后,教师总结并引入本节课的内容。

2.呈现(15分钟)教师展示案例材料,引导学生分析案例中的一般违法行为和犯罪行为。

初三道德与法治教学案【课题】7.1一般违法行为与犯罪行为【预习】1、法律是一种的社会,每一个公民都必须遵守法律。

2、违法行为是指法律的或法律规定的。

3、按照对社会程度,违法行为可分为行为和行为。

4、一般违法行为对社会危害性,情节,没有触犯我国,或者虽然我国刑法,但构成犯罪。

5、犯罪的三个条件:①、具有;②、触犯了我国;③、应受。

6、犯罪三大特征:①、具有严重;(犯罪特征)②、;③、应受。

7、犯罪的社会危害性是指危害了的利益,危害了。

8、决定是否犯罪,如何处罚的法律----《中华人民共和国》;9、刑罚是犯罪的法律后果,是依照刑法对罪犯实行法律制裁的一种方法。

10、一般违法行为与犯罪都具有,二者没有的鸿沟,有一般违法行为的人,如果不改正,发展下去就可能。

怎么做----每个公民都要加强,注意 ;都要树立,提高法律素养,,严格,坚守底线。

【经典习题】1、下列四组图,正确反映违法与犯罪关系的是()2、“小时偷针,长大偷金。

”这句俗语告诉我们( )A.不良行为就是违法,违法就是犯罪B.小错必然铸成大错,违法必然走向犯罪C.勿以恶小而为之,远离不良行为,塑造良好品行D.“偷针”与“偷金”都具有严重社会危害性3、小勤家里生活比较困难,要强的他想通过勤工俭学减轻家里的负担。

他来到建筑工地,捡了固定脚手架用的铁卡子,准备拿到废品收购站去卖。

保安发现后,把他送到了派出所。

小勤的行为警示我们( )A.法律禁止做的坚决不做B.任何违法行为都会受到刑罚处罚C.道德是最刚性的社会规则D.如果法律观念不强,就必然会犯罪4、违法行为都具有一定的社会危害性,会给国家、集体和公民利益造成损失。

按照对社会危害的程度,违法行为可分为一般违法行为和犯罪行为。

下列行为属于一般违法行为的是( )A.公交车上不给老人让座B.逆向骑车,闯红灯C.上课交头接耳做小动作D.持刀抢劫他人财物5、李某在学校与同学发生纠纷,打了对方一拳,致使对方嘴角出血;王某参与校外斗殴,用刀捅人,导致对方重伤。

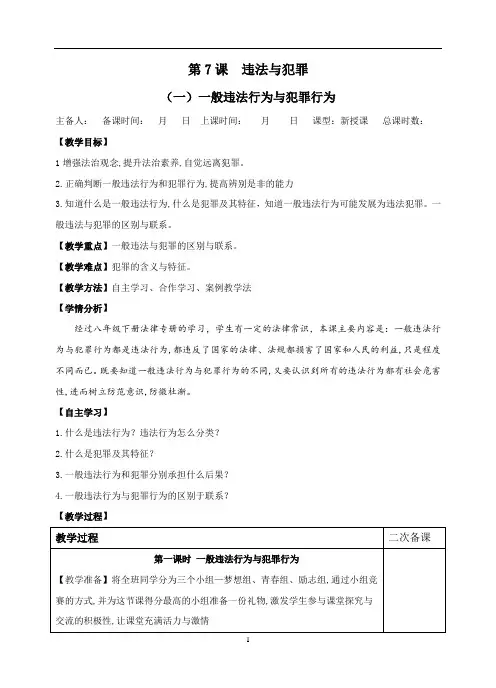

第7课违法与犯罪(一)一般违法行为与犯罪行为主备人:备课时间:月日上课时间:月日课型:新授课总课时数:【教学目标】1增强法治观念,提升法治素养,自觉远离犯罪。

2.正确判断一般违法行为和犯罪行为,提高辨别是非的能力3.知道什么是一般违法行为,什么是犯罪及其特征,知道一般违法行为可能发展为违法犯罪。

一般违法与犯罪的区别与联系。

【教学重点】一般违法与犯罪的区别与联系。

【教学难点】犯罪的含义与特征。

【教学方法】自主学习、合作学习、案例教学法【学情分析】经过八年级下册法律专册的学习,学生有一定的法律常识,本课主要内容是:一般违法行为与犯罪行为都是违法行为,都违反了国家的法律、法规都损害了国家和人民的利益,只是程度不同而已。

既要知道一般违法行为与犯罪行为的不同,又要认识到所有的违法行为都有社会危害性,进而树立防范意识,防微杜渐。

【自主学习】1.什么是违法行为?违法行为怎么分类?2.什么是犯罪及其特征?3.一般违法行为和犯罪分别承担什么后果?4.一般违法行为与犯罪行为的区别于联系?【教学过程】第7课违法与犯罪(二)违法要受到法律处罚主备人:王伟备课时间:月日上课时间:月日课型:新授课总课时数:【教学目标】1.通过对法律责任的分析,认识法律的权威,增强对法律额敬畏感,同时初步培养青少年学生的法治意识和遵法、守法的习惯。

2.通过对违法案例的分析,提高预防违法犯罪的能力。

3.知道不同违法行为所承担的法律责任,明确违法犯罪应受到相应的法律制教学过程【教学重点】违法都要承担相应的法律责任。

【教学难点】民事责任、行政责任、刑事责任【教学方法】自主学习、合作学习、案例教学法【学情分析】在第一课学习的基础上,让学生进一步明确不论是一般违法行为还是犯罪行为,都是违法行为,都具有社会危害性,都要承担相应的法律责任。

要区分民事违法行为、行政违法行为以及刑事违法行为所承担的是不同性质的法律责任,引导学生认识刑事违法的后果的严重性,加强自律。

苏人版道德与法治九年级上册7.1《违法与犯罪》教学设计一. 教材分析《违法与犯罪》是苏人版道德与法治九年级上册的一章,主要让学生了解违法与犯罪的概念、特点及其区别,提高学生的法律意识,培养学生遵纪守法的良好习惯。

本节课的内容主要包括:违法与犯罪的概念、违法与犯罪的特点、违法与犯罪的区别、遵纪守法的重要性等。

二. 学情分析九年级的学生已具有一定的法律知识,但对违法与犯罪的概念、特点和区别的理解还不够深入。

此外,他们对遵纪守法的重要性认识不足,部分学生存在违纪行为。

因此,在教学过程中,教师需要善于引导学生在生活实践中提高法律意识,培养遵纪守法的良好习惯。

三. 教学目标1.让学生了解违法与犯罪的概念、特点及其区别,提高学生的法律意识。

2.培养学生遵纪守法的良好习惯,使学生自觉抵制不良行为。

3.增强学生的社会责任感和使命感,为构建和谐社会贡献力量。

四. 教学重难点1.教学重点:违法与犯罪的概念、特点及其区别。

2.教学难点:如何引导学生在生活中提高法律意识,培养遵纪守法的良好习惯。

五. 教学方法1.案例分析法:通过分析典型案例,让学生深入了解违法与犯罪的特点和区别。

2.讨论交流法:引导学生分组讨论,分享彼此对遵纪守法的认识和体会。

3.情景模拟法:创设情景,让学生在模拟实践中提高法律意识,培养遵纪守法的良好习惯。

4.启发式教学法:教师提问,引导学生思考,激发学生的学习兴趣和主动性。

六. 教学准备1.准备典型案例,用于分析违法与犯罪的特点和区别。

2.准备讨论话题,引导学生交流对遵纪守法的认识和体会。

3.设计情景模拟活动,让学生在实践中提高法律意识。

4.准备相关法律知识资料,以便为学生提供权威、准确的信息。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示典型案例,引导学生关注违法与犯罪现象,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)介绍违法与犯罪的概念、特点及其区别,让学生了解遵纪守法的重要性。

3.操练(10分钟)分组讨论:让学生分享自己对遵纪守法的认识和体会,互相学习,互相启发。

苏人版道德与法治九年级上册7.2《违法要受法律处罚》说课稿一. 教材分析《苏人版道德与法治九年级上册》第七单元第二课《违法要受法律处罚》,这部分内容是九年级学生学习法律知识的重要阶段,旨在让学生了解违法行为及其法律后果,树立法治观念,自觉遵纪守法。

教材从学生的生活实际出发,通过生动的案例和深入的分析,使学生认识到违法行为的危害性,增强法治意识。

二. 学情分析九年级的学生已经具备一定的法律知识基础,对违法行为有初步的认识。

但部分学生可能对法律概念理解不深,对违法行为的后果认识不足。

此外,学生个体差异较大,家庭背景、社会经验等因素影响他们对法律的态度和法治观念的树立。

因此,在教学过程中,要关注学生的认知水平,因材施教,引导学生深入理解法律知识,树立正确的法治观念。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生了解违法行为的种类、特点及其法律后果,掌握相关法律规定,提高法治观念。

2.过程与方法:通过案例分析、小组讨论等方法,培养学生独立思考、合作探究的能力。

3.情感态度与价值观:使学生树立遵纪守法、自觉维护社会法治的意识,养成正确的价值观。

四. 说教学重难点1.教学重点:违法行为的种类、特点及其法律后果。

2.教学难点:如何引导学生深入理解法治观念,自觉遵纪守法。

五. 说教学方法与手段1.案例分析法:通过分析典型案例,引导学生了解违法行为及其法律后果。

2.小组讨论法:分组讨论,培养学生的合作探究能力。

3.情景模拟法:创设情景,让学生身临其境,提高法治观念。

4.多媒体教学:运用课件、视频等手段,丰富教学形式,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:简要介绍违法行为及其法律后果,引发学生兴趣。

2.案例分析:呈现典型案例,引导学生分析违法行为的特点及其法律后果。

3.小组讨论:分组讨论,让学生谈谈自己对违法行为的认识,以及如何预防违法行为。

4.情景模拟:创设情景,让学生参与其中,体验违法行为的后果。

5.知识拓展:介绍与违法行为相关的法律规定,提高学生的法治观念。