瓷器的器型( 壶)

- 格式:doc

- 大小:583.00 KB

- 文档页数:10

乾隆瓷器鉴定方法

乾隆瓷器是中国古代瓷器的一种,具有很高的收藏价值。

以下是乾隆瓷器鉴定的一些方法:

1. 观察器型:乾隆瓷器的器型通常规整而端庄,造型细腻,比例协调,线条流畅。

常见的有瓶、碗、盘、壶等。

2. 寻找款识:乾隆瓷器通常在底部有款识,一般为六字篆书款。

要注意款识的字体笔画工整、端庄,以及字迹是否与时代相符。

3. 观察胎质:乾隆瓷器的胎质通常坚韧致密,质地细腻。

对于青花瓷,要注意看胎质是否均匀,无裂痕、夹杂物等。

4. 鉴别窑口:乾隆瓷器的窑口一般有很多种类,包括景德镇、宜兴、汝窑等。

对于不同窑口的乾隆瓷器,要注意窑口特有的特点,如釉色、纹饰等。

5. 辨别装饰:乾隆瓷器的装饰通常精美细致,釉色清丽,纹饰繁复。

常见的装饰有青花、彩绘等。

要注意装饰是否规整,色彩是否鲜艳。

鉴定乾隆瓷器需要丰富的知识和经验,建议寻找专业的古玩鉴定机构或专家进行鉴定。

器型是指器物的口部、颈部、肩部、腹部、底部以及足部的外观形状。

能够对瓷器每一部位的结构形式掌握和分析到位,对于判断其烧造的时代和窑口的鉴定有很大帮助。

那么就先从瓷器器型的常用术语开始,让大家了解一下陶瓷(器)各部位的不同形式。

陶瓷器的口部形式口沿:陶瓷容器口部及其边沿的统称。

口沿的形状和成型工艺,是鉴定器物时代及烧造地点的依据之一。

不同时期的不同器物口沿形状各异,如碗有敞口、敛口、花口,瓶、壶、罐、洗有直口、盘口、唇口、折沿等等。

敛口:多见于钵、碗、罐等器,形象为口沿处渐向内收敛,有的器壁先向外撇,近口岸再向内敛。

直口:形状为垂直的筒形。

最早见于新石器时代的罐、瓶等器物,后代的碗、罐、壶、瓶等器均有直口的口式。

敞口:又称为“侈口”。

形状为近口沿处逐渐开敞宽阔。

历代砚、盘、尊、罐等器多作这种口式。

敞口器物的器壁有弧形和斜直形之分。

撇口:形状为口沿为向外翻撇,略呈喇叭状。

这种口式多用于瓶、壶等器物,碗、杯等偶有撇口的。

喇叭口:从细颈逐渐展开,形似管乐器喇叭,比敞口深度大。

这种口式从新石器时代的陶壶、陶尊上即有出现,历代瓶、罐类器物均有此种口式。

唇口:器口边沿凸起一道浑圆似嘴唇的厚边,因此称唇口。

唐代邢窑白瓷碗和历代一些罐等器物都有唇口。

盘口:壶、瓶等口部的一种形式。

器型似盘,直壁,折收,下接细的直颈。

汉代陶壶已有盘口趋势,三国、两晋、南北朝盘口壶盛行,唾壶、鸡首壶也作盘口。

盘口的壶、罐隋代仍有烧造,唐代变得渐为小巧,至宋代为洗口所取代。

洗口:瓶、罐等瓷容器的口部形式之一。

源于六朝壶的盘口,形象接近而略深,更似文具中的笔洗;一般为浅直壁,折收,下接细颈。

宋代始见洗口瓶,元、明、清的瓶、罐也有洗口的造型。

花口:一种是指碗、盘等器口部形式,把圆形或椭圆型的器口用连弧线分成若干等分,形若花瓣。

有四瓣、五瓣、六瓣乃至十瓣以上花口。

按花瓣曲线不同,又可分为葵口、菱花口、海棠式口等多种形式。

唐至清代各个窑口烧造的碗、盘、洗、花盆等器均可见花口的造型。

莲鹤方壶名词解释名词解释:莲鹤方壶又名红壶,红釉莲鹤方壶为仿古创新品种。

器型是由明代传统的梅瓶演变而来。

通体高44厘米,口径5厘米,底径10厘米。

整个器形以莲花、仙鹤等组成吉祥图案,造型端庄大方。

器口平沿,短颈,鼓腹下收,圈足外撇,器盖形似盔帽,顶端有宝珠钮。

颈部凸起弦纹两道,腹部雕刻两只缠枝莲花及五只飞鹤,布局合理,繁而不乱。

造型秀丽端庄,色泽晶莹艳丽,为明代瓷器中之佳作。

莲鹤方壶的莲纹和鹤身上有三条水线,所以是三阶水,有一个与其他青花方壶不同之处,在于它的莲花有叶无梗。

在佛教当中,以莲喻佛法僧三宝。

佛教传入中国,很快被汉族劳动人民所接受。

汉族文化素重莲花,因而,莲花就成了佛门常见之物。

在云南,各地佛寺里都栽种莲花,象征纯洁、高贵。

在我国,用莲花装饰瓷器已经有很长历史了。

早在唐宋时期,莲鹤方壶的纹饰中就出现了莲花和仙鹤的图案。

莲花,素有“花中君子”之称,也是“花之隐逸者”。

“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,这句古诗赞颂的就是它。

鹤,是中华民族传说中的长寿之鸟,它象征着健康和长寿,也象征幸福和长寿。

仙鹤又称为丹顶鹤,传说中仙鹤常栖息在仙人的住所。

据说,凡人骑上它可以升天。

因此鹤又是一种仙鸟。

从魏晋以后,鹤又被看成是高雅脱俗、守信义的象征,也用于形容清高和有节操的人。

所以,莲鹤方壶的装饰图案除了莲花和仙鹤外,还采用了各种禽鸟。

自明代以后,器身更多饰有纹样,如牡丹纹、兰花纹、菊花纹、萱草纹、梅花纹等。

但数量最多、布局最富特色的还是飞鹤、莲花和其他各式植物纹。

其中以莲花居多。

用莲花作装饰纹样的始于宋代,莲花源于佛家的莲台,意指净土,莲台因之成为佛教圣物,象征着佛教净土。

而莲花则在印度就已开始出现,在佛教艺术中一直作为圣物使用,随着佛教东传,莲花成为佛教中普遍崇奉的对象,也逐渐被应用到各种装饰题材中。

莲鹤方壶所表现的这些内容,从一个侧面反映了我国工匠和艺术家们丰富的想像力和卓越的才能。

另外,莲花纹还具有吉祥寓意,例如“连(莲)年有余(鱼)”、“玉洁冰清”等。

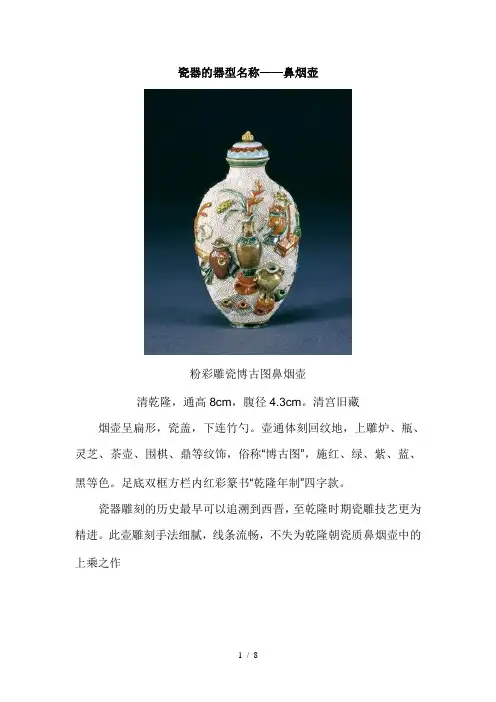

瓷器的器型名称——鼻烟壶粉彩雕瓷博古图鼻烟壶清乾隆,通高8cm,腹径4.3cm。

清宫旧藏烟壶呈扁形,瓷盖,下连竹勺。

壶通体刻回纹地,上雕炉、瓶、灵芝、茶壶、围棋、鼎等纹饰,俗称“博古图”,施红、绿、紫、蓝、黑等色。

足底双框方栏内红彩篆书“乾隆年制”四字款。

瓷器雕刻的历史最早可以追溯到西晋,至乾隆时期瓷雕技艺更为精进。

此壶雕刻手法细腻,线条流畅,不失为乾隆朝瓷质鼻烟壶中的上乘之作清乾隆·粉彩瓜棱瓷鼻烟壶通高6cm,腹径3.1cm。

清宫旧藏烟壶呈瓜棱形,细颈,铜镀金錾花盖,下连铜镀金勺。

颈部绘蓝彩回纹,颈、肩相接处饰串珠纹一周,下绘变形莲瓣纹。

肩、腹部呈六瓣瓜棱状。

瓜棱上轧粉彩折枝花卉,色彩淡雅,花纹精细。

瓜棱间隙处为珊瑚红地,上下以金彩点缀,衬托出烟壶的富丽华贵。

足内红彩篆书“乾隆年制”四字款。

清乾隆·粉彩菊花鹌鹑图瓷鼻烟壶,通高6.2cm,腹径2.6cm。

清宫旧藏烟壶小口,口沿施金釉,配铜镀金錾花圆盖。

短颈,鼓腹,圈足。

通体施白釉,腹部绘菊花鹌鹑图,生动自然。

足底有红色篆书“乾隆年制”四字款。

此烟壶上之图案寓意“长治久安”。

画面布局疏朗,色彩雅丽,运用蓝、红、黄、绿、赭诸色绘制而成,采用先勾勒轮廓再填色的方法。

颜色深浅不一,有立体效果。

清乾隆·粉彩宝相花纹交泰烟壶清乾隆·黄地粉彩暗八仙鼻烟壶通高5厘米北京故宫博物院藏清康熙·画珐琅梅花纹鼻烟壶通高6厘米北京故宫博物院藏清乾隆·粉彩百子龙灯图葫芦形鼻烟壶粉彩“二甲传胪”图鼻烟壶,清道光,高5.8cm,口径1.8cm,足横2.8cm,足纵1.7cm。

鼻烟壶小口,椭圆形扁圆腹,椭圆形圈足。

腹部两面均以粉彩描绘两只螃蟹和芦苇、水藻。

外底自右向左署矾红彩篆体“道光年制”四字横排款。

乍看这件鼻烟壶上的图案,似为常见的池塘小景,其实它是一种人们喜闻乐见的吉祥图案——“二甲传胪”,亦称“黄甲传胪”。

我国古代科举甲科及第者,其名附卷末,用黄纸书写,故曰黄甲。

元代瓷器造型特点元代是中国瓷器史上的一个重要时期,也是中国瓷器制作的高峰时期。

元代瓷器在造型上有着独特的特点,下面将从不同角度进行解释。

1. 多种形制的发展:元代瓷器的形制丰富多样,包括瓶、罐、盘、碗、盏、壶等。

其中,元代瓷器的瓶类器物最为精美,有各种形制和装饰风格。

例如,元代青花瓶的造型多样,有高颈瓶、扁瓶、葫芦瓶等。

此外,元代瓷器还有一些独特的形制,如马蹄形瓶、葫芦形瓶等。

这些多种形制的发展使得元代瓷器的造型更加丰富多样。

2. 器型复古:元代瓷器在造型上注重复古,追求古代瓷器的风格和传统。

元代瓷器的造型多采用唐代和宋代的经典器型,如唐代的高颈瓶、宋代的青瓷碗等。

这种对古代瓷器造型的追求,体现了当时社会对历史文化的尊重和推崇。

3. 简约而不失庄重:元代瓷器的造型注重简约而不失庄重。

元代瓷器的器型通常较为庄重,线条简洁流畅,整体造型稳定。

例如,元代青花瓶的造型简约优雅,线条流畅,给人以庄重稳重之感。

这种简约而庄重的造型风格,体现了元代瓷器的高雅品质和审美追求。

4. 高度的创新性:元代瓷器在造型上具有很高的创新性。

元代瓷器的制作技术和工艺都有了较大的突破,使得瓷器在造型上能够表现出更多的想象力和创造力。

例如,元代的青花瓷釉色浓烈鲜艳,釉面光润匀净,瓷器的形状更加多样化,装饰图案更加精细丰富。

这些创新使得元代瓷器的造型更加独特和出色。

5. 回归自然:元代瓷器的造型具有回归自然的特点。

元代瓷器的造型常常以自然界的动植物为题材,如花鸟、山水等。

这种回归自然的造型风格,体现了当时人们对自然的热爱和崇尚,也表达了人们对自然之美的追求。

总的来说,元代瓷器在造型上具有多种形制的发展、器型复古、简约而不失庄重、高度的创新性以及回归自然等特点。

这些特点使得元代瓷器在中国瓷器史上独树一帜,成为了中国瓷器制作的重要里程碑。

元代瓷器的造型特点不仅展示了当时社会的审美追求和文化特征,也体现了中国古代陶瓷艺术的卓越成就。

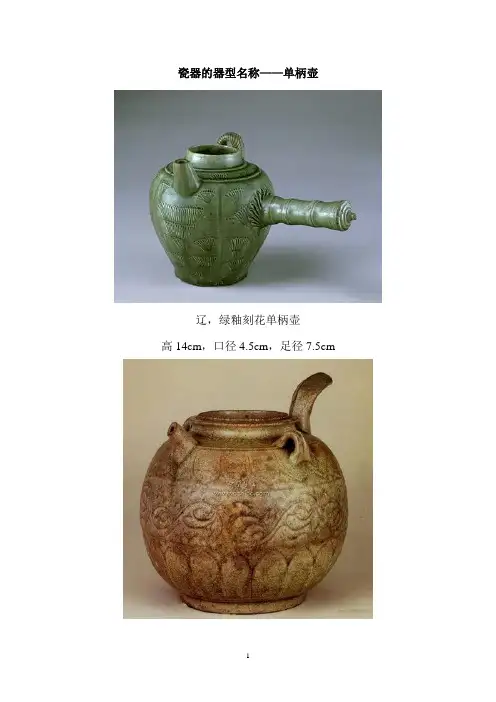

瓷器的器型名称——单柄壶

辽,绿釉刻花单柄壶

高14cm,口径4.5cm,足径7.5cm

南朝青釉刻花单柄壶

高21.3厘米口径11厘米底径12.4厘米

壶口折边,短颈,圆腹,平底。

肩部两面立起双系,一面有一短流,与流相对处为一单柄,柄把高起,壶身装饰纹样三组,肩部及腹下刻划仰覆莲瓣纹各一周,中间刻划卷枝纹,纹饰之间隔以弦纹三道,里外满釉,釉呈青绿色,厚釉处透明如玻璃。

(

越窑青瓷刻花单柄壶

黑陶单柄壶北京故宫博物院藏

青釉刻花忍冬纹单柄壶

具有代表性的是现藏于北京故宫博物院的南朝青釉刻花忍冬纹单柄壶,高21.3厘米,口径11厘米,足径12.4厘米。

此壶纹饰共有3组,肩部及腹下刻仰覆莲瓣各一周,两层莲瓣间,刻忍冬纹,每层纹饰之间隔以弦纹。

纹饰层次清晰,线条简洁、明快、流畅。

到隋代继续采用忍冬纹,唐代以后,忍冬纹逐渐被缠枝卷蔓的枝叶纹所代替。

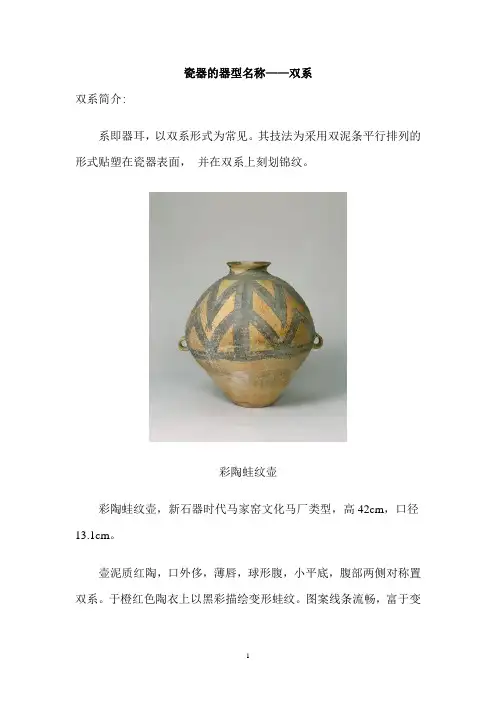

瓷器的器型名称——双系双系简介:系即器耳,以双系形式为常见。

其技法为采用双泥条平行排列的形式贴塑在瓷器表面,并在双系上刻划锦纹。

彩陶蛙纹壶彩陶蛙纹壶,新石器时代马家窑文化马厂类型,高42cm,口径13.1cm。

壶泥质红陶,口外侈,薄唇,球形腹,小平底,腹部两侧对称置双系。

于橙红色陶衣上以黑彩描绘变形蛙纹。

图案线条流畅,富于变化,与造型协调一致。

据科学测试,马家窑文化马厂类型彩陶的年代约为公元前2200~前2000年。

变形蛙纹作为马家窑文化马厂类型彩陶上常见的装饰纹样之一,体现了远古人们对于繁衍生殖的渴望。

青蛙产下许多卵,孵出许多蝌蚪,正是繁衍旺盛的象征。

白陶刻饕餮纹双系壶白陶刻饕餮纹双系壶,商,高22cm,口径9.2cm,足径9.2cm。

壶口微内收,口以下渐广,下腹饱满,圈足。

肩对称置圆孔系。

与系对应的圈足上有两个圆孔。

通体雕刻饕餮(tāotiè音涛帖)纹,图案清晰,雕刻技法娴熟。

堪称商代晚期白陶的代表作。

这件白陶壶原本破碎,现已修复。

白陶早在新石器时代晚期就已出现。

至商代,由于烧成温度提高,原料的淘洗亦较精细,致使白陶质地更加洁白细腻。

商代早期白陶器形以鬹(guī音归)、盉(hé音禾)、爵为主,纹饰有人字形纹、拍印的绳纹和附加堆纹等。

商代中期,器物增加了豆、罐、钵等,其装饰除少数绳纹外,以素面磨光为多。

商代后期是白陶烧制的鼎盛期,在黄河流域的商代晚期遗址与墓葬中均发现不少白陶,其中以河南安阳殷墟出土的白陶最具特点,器物有觯(zhì音制)、壶、尊、卣(yǒu 音有)等酒器和鼎、豆、盘、簋(guǐ音轨)等食器。

纹饰常见有云雷纹、漩涡纹、饕餮(tāotiè音涛帖)纹、蝉纹、曲折纹、夔(kuí音奎)纹等。

特别是将细腻的雕刻作为白陶的主要装饰技法,显示了商代后期白陶的高度发展水平。

饕餮(tāotiè音涛帖)是古代传说中一种贪食的恶兽,商周时期的青铜器上多用它的头部形状来作为装饰,称“饕餮纹”。

明代瓷器中国陶瓷发展史上,宋代是百花争艳,元代是一个过渡,明代则形成了几乎是景德镇一花独放的局面。

明代景德镇的瓷器,以青花为最主要的产品。

它代表了釉下彩发展的最高阶段。

明代青花瓷洪武官窑青花是承前启后的一代产品,继承了元青花传统,但工整有余,变化不多。

图案题材以程式化的花卉纹为主,布局趋于简单,扁菊纹、缠枝纹或折枝莲叶纹较为多见,龙纹出现五爪,五爪尖连成一个圆形,一般以三爪、四爪为多。

造型以盘、碗、罐为主。

除玉壶巷瓶、玉壶春执壶及口径在20厘米左右的大碗为釉底外,其余均为糙底。

糙底的盘、碗之类底部有红色护胎釉,且多数有明显刷纹。

洪武青花瓷的图案以花卉纹为主,基本上和釉里红的花卉纹相同,特别多见扁菊纹,有的器物以缠枝扁菊为主题纹饰。

从传世品及景德镇窑址发现的标本看,洪武年间以碗类为主的民窑背花粗瓷底部无釉,且有尖钉状凸起,仍保留了元代斜削足的特点。

洪武官窑青花主要使用含铁量较低且淘炼欠精的国产青料,呈色多为灰蓝色。

铁结晶斑点不明显。

洪武青花不同于典型的至正青花的背翠艳丽,世不同于典型永乐、宣德青花的浓艳色译而有自己的特点。

明代永乐、宣德青花多采用进口苏麻离青料烧制,色彩浓艳的背花纹饰泛出点点银黑色结晶斑。

这种青料比国产青料铁的含量丰富,锰含量低。

事实证明,青花料右不罩在釉下,烧出后则为黑色,近似唐代时耀州窑白地黑色的作品;如果罩在釉下烧制,成品则为灰蓝色。

有人曾用其窑址材料做过模似试验,将青花料罩上青白釉复烧,得到的是洪武青花蓝色。

青花缠枝菊纹棱口盏托明洪武□径19且匡米估价:RMB2O0000一250000浅弧壁和宽板沿被楔压成相等的八棱形,内外壁和板沿上的纹饰依次为临瓣仰莲纹、16组成双回纹、缠枝纹和8组折枝莲纹,每层纹饰均按模压的尺寸均匀排列:盖托中央绘折枝牡丹,外围凸脊以承杯,再外是缠枝菊纹;白釉黏稠。

气泡密集,器底无釉,火石红显著。

青花缠枝莲大罐明洪武高48·3厘米估价:RMBl800000- 2200000 成交价:RMBl650000青花花卉纹盖罐明洪武通高66厘米景德镇窑洪武时烧造。

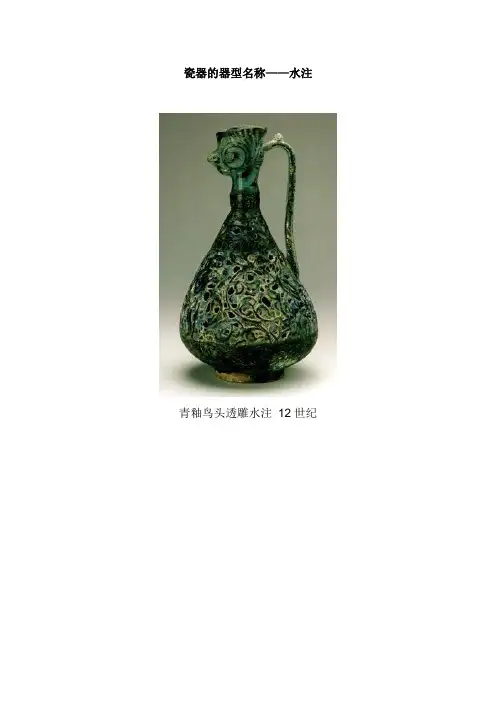

瓷器的器型名称——水注

青釉鸟头透雕水注12世纪

景德镇窑青白釉刻花注壶、注碗

景德镇窑青白釉刻花注壶、注碗

景德镇窑青白釉刻花注壶

景德镇窑青白釉刻花注碗

景德镇窑青白釉刻花注壶底部

景德镇窑青白釉刻花注碗底部

景德镇窑青白釉刻花注壶、注碗,宋,通高24.3cm。

注壶:高21.5cm,口径3.5cm,足径9cm;注碗:高12.3cm,口径17cm,足径9.8cm。

注壶直口,有盖,盖顶置狮形纽,折肩,弯流,曲柄,圈足。

肩部划花缠枝牡丹。

注碗葵瓣式口,碗体呈六瓣花形,圈足。

注壶与碗通体施青白釉。

注壶、注碗组合成套,是温酒用具。

温酒时将注壶置于注碗中,以碗中热水温之。

其形象较早见于五代顾闳中所绘《韩熙载夜宴图》中。

从纪年墓出土的实物看,成套的注壶、注碗多为北宋遗物。

其中以安徽宿松北宋元祐二年(1087年)吴正臣夫妇墓出土的一套青白釉注壶、注碗最为精美。

宋孟元老《东京梦华录》曰:“大抵都人风俗奢侈,度量稍宽,凡酒店中不问何人,止两人对坐饮酒,亦需用注碗一副,盘盏两副,果菜碟各五片,水果碗三五只,即银近百两矣。

”说明北宋时曾普遍流行使用注壶、注碗。

清“乾隆年制”款白釉荷塘戏鹅纹雕瓷水盂。

中国古代陶瓷瓶罐器型大全,长知识!古代盛饭喝水的器皿多是陶瓷制品,并且品种繁多,即便是装酒的壶都有很多种。

这些陶瓷的瓶瓶罐罐在今天看来都是非常的漂亮,堪称精美的艺术品。

很可惜这些如今罕见的陶瓷瓶罐今天大多已经损坏或遗失,随着时间的流逝存留下来的将越来越少。

玉壶春瓶:又叫玉壶赏瓶,是宋瓷中具有时代特征的一种典型器物。

流行地区广,沿用时间长,宋以后历代各地窑场均有烧制。

它的造型是由唐代寺院里的净水瓶演变而来。

基本形制为撇口、细颈、垂腹、圈足。

它是一种以变化柔和的弧线为轮廓线的瓶类。

其造型上的独特之处是颈较细,颈部中央微微收束,颈部向下逐渐加宽过渡为杏圆状下垂腹,曲线变化圆缓;圈足相对较大,或内敛或外撇。

这种瓶的造型定型于宋代,历经宋、元、明、清、民国直至现代,成为中国瓷器造型中的一种典型器物之一。

蒜头瓶:瓷制蒜头瓶始烧于宋代,流行于明清,以景德镇窑制品为多见,品种有青花、五彩、洒蓝描金等。

明清景德镇窑蒜头瓶有青花、五彩、粉彩、以及蓝釉、酱釉等各种单色釉品种。

明嘉靖蒜头瓶是肩部有堆塑蟠螭装饰;明成化蒜头瓶,仅口部作花瓣状,耳为随意堆塑;明正德蒜头瓶,在瓶腹上设出戟;明万历蒜头瓶,趋于简化,口部已无蒜头了,但器形高大,以青花五彩为多见。

清代蒜头瓶的器形趋于轻盈秀美。

梅瓶:也称“经瓶”,最早出现于唐代,宋辽时期较为流行,并且出现了许多新品种。

近代许之衡在《饮流斋说瓷》一书中详细地描述了梅瓶的形制、特征及名称由来:“梅瓶口细而颈短,肩极宽博,至胫稍狭,抵于足微丰,口径之小仅与梅之瘦骨相称,故名梅瓶。

”关于梅瓶的用途,磁州窑白地黑花梅瓶器腹有“清沽美酒”与“醉乡酒海”的诗句。

梅瓶既是酒器,又是一件令人爱不释手的观赏品。

因此,这类器多制作精美,不但考虑到贮酒容量,还要注意造型优美。

柳叶瓶:器型为撇口,短颈,丰肩,肩下削瘦至足,足内凹,器身细长,形似柳叶,故又有“美人肩”之称。

清代康熙景德镇窑创制,康熙豇豆红釉柳叶瓶,是极为珍贵的产品。

历代茶具的历史演变(⼀)茶具是中华茶⽂化的重要组成部分,从茶具的历史发展中,我们不难看出古代饮茶⽂化的变化。

⼀、茶具的出现在茶成为饮料后,与之相配套的茶具开始出现。

我国最早饮茶的器具当为陶制的⽸,是⼀种⼩⼝⼤肚的容器,当时的功能既是茶具,⼜是酒具、⾷具。

公元前206年⾄8年,西汉王褒《僮约》载:“烹荼尽具,已⽽盖藏。

”是中国茶具史上最早记述茶⽤器具的史料。

但这⾥所说的茶具泛指烹茶时所使⽤的器具⽽⾮专⽤茶具。

考古发掘则表明,江浙上虞地区出⼟的⼀批西汉时期的瓷器,其器型有碗、杯、壶、盏等,被认定为世界上最早的瓷茶具。

?⼆、专⽤茶具的确定西汉时期最早的茶具出现以后,茶具在社会的普遍使⽤还经历了⼀个相当长的时期,在这个过渡期内,共⽤茶具专⽤茶具共存。

即有些茶具是饮茶专⽤的,有些茶具是与⾷具、酒具共⽤的。

当时,茶虽然已成为⼈们⽇常⽣活的饮料。

但饮⽤⽅式粗犷。

对茶的各项功能认识粗浅,还没有形成完整的茶⽂化,三国张揖《⼴雅》载:“荆、巴间采叶作饼,叶⽼者,饼成,以⽶膏出之。

欲煮茗饮,先灸令⾚⾊,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,⽤葱、姜、橘⼦辅之,其饮醒酒,令⼈不眠。

”说明湖北、四川、陕西⼀带的茶叶,叶⽼的就和⽶粥⼀起制成茶饼。

煮饮时,先将其炙烤为红⾊,碾成末,加葱、姜、橘⽪。

汤浇后饮⽤。

唐杨晔《膳夫经⼿录》载:“茶,古不闻⾷之,近晋宋以降,吴⼈采其叶煮,是为茗煮。

”即两晋南北朝以后,茶是“采叶煮粥”⽽⾷的。

⽽⽪⽇休则说:唐以前,“茗饮”,“与夫渝蔬⽽啜者⽆异也”。

即与煮蔬菜⾷汤没有什么区别。

上述饮茶⽅式,既可⽤以解渴,也可⽤来充饥,其⽤具可有专⽤茶具,也可⽤⾷具代之。

到西晋时期,左思的《娇⼥诗》有“⽌为荼荮剧,吹嘘对⿍铄。

”等诗句。

同时期的杜育《荈赋》则说:“器择陶简,出⾃东隅。

”“酌之以匏,取式公刘。

”句中的匏⼜称瓠,系古代使⽤的葫芦状的壶,原为酒具。

⽽《茶经》⼜引《⼴陵耆⽼传》载:晋元帝(317-323年)时,“有⽼姥,每旦独提⼀器茗,往市鬻之,市⼈竞买,⾃旦⾄⼣,其器不减。

青花瓷是中国传统的陶瓷工艺之一,下面是其常见的型特点:

1. 器型:青花瓷器型多样,涵盖了从日常生活用品到文人雅士爱好的艺术品等各类器型。

例如:瓶、罐、盘、碗、壶、花瓶等。

2. 轮廓:青花瓷器轮廓流畅,线条流畅自然,优美大方。

如青花瓷瓶的腰部收紧,底部鼓出,造型匀称整齐。

3. 装饰:青花瓷器以蓝色为主色,采用钴料进行装饰。

常见的装饰包括几何图案、草花纹饰、山水图案、动植物纹饰等。

4. 烧制:青花瓷器选用高质量的陶土和釉料,并采用传统的胎体干制、素坯绘画、釉中绘画、烧成等工艺,经过高温烧制而成。

因此其烧制技术精湛,表现出的瓷质洁白、釉面光滑、纹饰清晰等特点。

5. 风格:青花瓷器的风格多种多样,涵盖了不同历史时期和地域的风格。

例如:元代的外销青花、明代的“大明官窑”、清代乾隆年间的“乾隆御制”等。

总之,青花瓷器型特点多样,但都表现出造型优美、装饰精美、质地洁白等共同特点。

这些特点使得青花瓷成为了中国传统文化中的重要组成部分,并在国内外享有盛誉。

简述哥窑瓷器的特点

哥窑瓷器是中国古代陶瓷艺术中的一种,具有以下特点:

1. 纯白细腻:哥窑瓷器采用上等的白色瓷土制作,烧制后瓷质雪白细腻,光洁无瑕。

2. 器型独特:哥窑瓷器以壶、碗、瓶、盘等为主要造型,其中尤以壶和碗最为突出。

壶形轮廓流畅,造型独特,富有韵律感;碗形宽口椭圆形,底平直,整体匀称。

3. 窑变釉色:哥窑瓷器最显著的特点是其釉色变化,采用窑变技法,使瓷器表面釉色呈现出丰富的兰青色调或者青花色调,具有极高的艺术观赏价值。

4. 青花装饰:哥窑瓷器常采用青花装饰,以简约的线条、清晰的纹饰勾勒出花鸟、人物、山水等图案,造型优美别致,充满了浓厚的中国传统文化氛围。

5. 烧制工艺独特:哥窑瓷器烧制过程中采用花岗岩作为燃料,燃烧产生的火焰有氧气不足的特点,使得釉色呈现出青灰色,也是这种特殊的烧制方式使得窑变效果得以呈现。

6. 历史悠久:哥窑瓷器起源于唐代,兴盛于宋代,曾经是宫廷御用瓷器,享誉国内外,被誉为中国古代瓷器中的瑰宝。

康熙瓷器器型特点介绍

康熙瓷器是指清朝康熙皇帝统治期间制作的瓷器,其器型特点主要有以下几个方面:

1. 尺寸宏大:康熙时期的瓷器通常比较大型,器物的尺寸相对于以往的明代和宋代来说更加庞大,具有雄伟壮观的视觉效果。

2. 形制繁多:康熙时期的瓷器器型丰富多样,包括瓶、壶、盘、碗、碟等等。

不仅有传统的形制,还吸收了外来文化的影响,出现了一些新奇特殊的器形。

3. 细腻的手工艺:康熙瓷器的制作工艺非常精湛,器物各个部分的造型处理都非常细腻,比如瓶颈细长、瓶口细密,碗、盘的胎体薄而均匀。

同时,康熙瓷器的全景绘画以及花鸟、山水等图案的勾线、涂彩都具有独特的韵味。

4. 独特的釉色效果:康熙时期的瓷器釉色多样,釉色由清透到浑厚,有时带有鱼腥纹、青蛤斑、茄皮花等独特纹样,使得器物表面呈现出优雅而丰富的观感。

总体来说,康熙瓷器器型特点丰富多样,器物制作精湛,具有华丽的外观和细腻的工艺,体现了当时的制瓷技术水平和文化艺术的辉煌。

瓷器的器型名称——壶

壶简介:

盛酒器,亦可盛水。

《仪礼·聘礼》:“八壶设于西序”。

注:“酒尊也。

”《周礼·挈壶氏》:“掌挈壶以令军井”。

注:“盛水器也。

”殳季良父壶铭:“用盛旨酒。

”伯陭壶铭:“用自作醴壶。

”都十分清楚地说明了壶在青铜礼器组合中的用途。

青铜壶的制作上起殷商,下至秦汉,商代前期方壶较少见,随着时代的变迁,形制也不断变化,大多为圆形。

壶亦为瓷器主要品种之一。

瓷制壶自汉代开始流行,器型多样,用途有多种。

常见的有西晋的扁壶,三国至隋的盘口壶、唾壶、鸡首壶,辽的鸡冠壶,元、明的多穆壶、僧帽壶以及沿用至今的酒壶、水壶、茶壶、卤壶等。

唾壶——壶的一种式样。

卫生用具,吐唾液的容器。

洗口,短颈,鼓腹平底。

三国时吴、晋初越窑已大量烧造青瓷唾壶。

宋代龙泉窑、定窑亦烧造,造型有所变化,上部洗口增大,浅圈足。

西晋·青瓷贴神人瑞兽纹唾壶越窑

盘口壶——壶的一种式样。

盘口,有颈,四系或六系,鼓腹平底。

东汉至唐盛行的一种青瓷制品。

盘口壶的演变趋势是盘口加大,颈由短增长,腹部由圆发展到椭圆,系由环形演变为桥形,后又变成条状。

三国·陶瓷贴兽盘口壶

鸡头壶——壶的一种式样。

以壶嘴作成鸡首状,故名,始见于西晋,延续至唐代初期,各代器型略有变化。

浙江地区盛烧,品种为青釉和黑釉。

东晋·德清窑黑釉鸡头壶

鸡冠壶——壶的一种式样。

辽代的壶式,因壶的顶部很像鸡冠,故名。

扁体,下腹部肥硕,上部有管式短流。

产地在辽宁省的阿鲁科沁旗、赤峰及辽阳等地,品种以黄釉、白釉及绿釉居多,具有浓郁的契丹民族风格。

白瓷提梁鸡冠壶

皮囊壶——壶的一种式样。

辽代的壶式,系摹仿契丹族皮囊容器而烧制,故名。

扁体,直身,下部丰硕,短流,壶两侧随形起线,颇似缝合的皮革痕迹,两侧有圆孔,可系绳提拿。

产地在辽宁及内蒙,品种以白釉、绿釉居多。

越窑青瓷皮囊壶

凤头壶——壶的一种式样。

因壶口部似凤首,故名。

凤头形壶盖,束颈,腹部微硕,下承以喇叭形高足,一侧有流,另一侧一般附以直立的龙形柄。

唐代创制,品种有三彩、白釉及青釉,它既吸收了波斯金银器凤头壶的特色,又揉和了中国的传统风格,极为别致。

唐·青釉凤首龙柄壶

提梁壶——壶的一种式样。

小口,细流,鼓腹,平底,有盖,为了提拿方便,在肩部两端连以半月形提梁,故名。

宋代耀州窑创制,明、清均有烧造,品种有青釉、青花、粉彩、紫砂等。

明万历·五彩鸳莲纹提梁壶

穿带壶——壶的一种式样。

小口,短颈,椭圆腹,器物的下部两侧各有长方形穿孔,与肩部两侧的双贯耳两两相对,可以穿带提携,故名。

唐代已见有,宋至清代继续烧造,品种有白釉、青釉、红釉等。

唐·白瓷穿带壶邢窑

僧帽壶——壶的一种式样。

宝珠形纽盖,鸭嘴形流,短颈,鼓腹,圈足,一侧扁平曲柄,形如僧帽,故名。

系受外来影响的器型,始于元代,明清景德镇窑继续烧制,明永乐烧制的僧帽壶十分著名,有白釉、红釉等品种。

明永乐·甜白釉僧帽壶

贲巴壶——壶的一种式样。

磨盘口,细颈,弯曲的和流,球腹下承下喇叭形足。

系清乾隆时创制的宫廷供器,传世品有红彩、金彩和各种色地粉彩等。

清康熙·斗彩璎珞纹贲巴壶

背壶——壶的一种式样。

鸡心钮盖,小口,短颈,壶体圆形,腹部一侧隆起,中心部位凸脐,一侧扁平,肩两侧有对称双系,便于穿带背起,故名。

明代永乐、宣德晾德镇窑已有烧制,品种有青花、白釉。

清代有仿制。

清乾隆·青花釉里红海水云龙纹背壶

梨壶——壶的一种式样。

宝珠钮盖,圆腹,弯流,曲把,矮圈足。

明初始见,明代永乐景德镇窑烧制的梨壶是典型作品,品种有青白釉、白釉、青釉等。

明洪武·梨壶。