初中文言文词类活用类型及判断方法

- 格式:ppt

- 大小:437.00 KB

- 文档页数:18

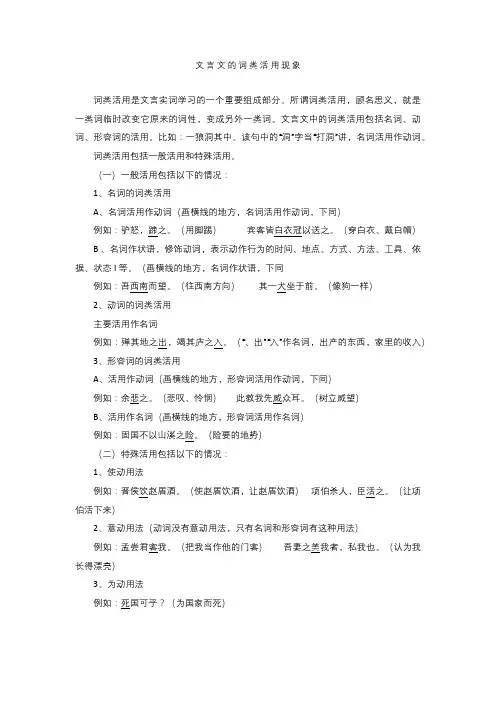

文言文的词类活用现象词类活用是文言实词学习的一个重要组成部分。

所谓词类活用,顾名思义,就是一类词临时改变它原来的词性,变成另外一类词。

文言文中的词类活用包括名词、动词、形容词的活用。

比如:一狼洞其中。

该句中的“洞”字当“打洞”讲,名词活用作动词。

词类活用包括一般活用和特殊活用。

(一)一般活用包括以下的情况:1、名词的词类活用A、名词活用作动词(画横线的地方,名词活用作动词,下同)例如:驴怒,蹄之。

(用脚踢)宾客皆白衣冠以送之。

(穿白衣、戴白帽)B 、名词作状语,修饰动词,表示动作行为的时间、地点、方式、方法、工具、依据、状态I等。

(画横线的地方,名词作状语,下同例如:吾西南而望。

(往西南方向)其一犬坐于前。

(像狗一样)2、动词的词类活用主要活用作名词例如:殚其地之出,竭其庐之入。

(“、出”“入”作名词,出产的东西,家里的收入)3、形容词的词类活用A、活用作动词(画横线的地方,形容词活用作动词,下同)例如:余悲之。

(悲叹、怜悯)此教我先威众耳。

(树立威望)B、活用作名词(画横线的地方,形容词活用作名词)例如:固国不以山溪之险。

(险要的地势)(二)特殊活用包括以下的情况:1、使动用法例如:晋侯饮赵盾酒。

(使赵盾饮酒,让赵盾饮酒)项伯杀人,臣活之。

(让项伯活下来)2、意动用法(动词没有意动用法,只有名词和形容词有这种用法)例如:孟尝君客我。

(把我当作他的门客)吾妻之美我者,私我也。

(认为我长得漂亮)3、为动用法例如:死国可乎?(为国家而死)小结:要想准确掌握词类活用,除了以上几点之外,语…境也是一个非常重要的基础。

我们要紧密结合具体的上下文进行推断、理解,这样才能把握、理解到位。

附:三种特殊活用的翻译格式1、使动用法使……怎么样让……怎么样2、意动用法认为……怎么样把……当作……以为……怎么样3、为动用法为(wèi)……怎么样。

初中文言文语法讲解一、词类活用1. 名词活用为动词:例如,“策之不以其道”中的“策”原意是名词“鞭子”,在这里活用为动词“用鞭子抽打”。

2. 动词活用为名词:如“殚其地之出,竭其庐之入”中的“出”“入”原为动词,在这里活用为名词,指“出产的东西”“收入的东西”。

3. 形容词活用为名词:例如,“温故而知新”,“故”和“新”原是形容词“旧”“新”,在这里活用为名词“旧知识”“新知识”。

4. 形容词活用为动词:如“亲贤臣,远小人”中的“亲”“远”原是形容词“亲近”“疏远”,在这里活用为动词,意思是“亲近贤臣”“疏远小人”。

二、特殊句式1. 判断句:文言文中常用“者……也”或“……,……也”来表示判断。

例如,“陈胜者,阳城人也”。

2. 省略句:包括省略主语、宾语、介词等。

例如,“(项伯)欲呼张良与(之)俱去”,“(渔人)便舍船,从口入”。

3. 倒装句:包括主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置等。

例如,“甚矣,汝之不惠”(主谓倒装),“何陋之有”(宾语前置)。

4. 被动句:文言文中常用“为……所……”或“见……于……”来表示被动。

例如,“吴广素爱人,士卒多为用者”,“臣诚恐见欺于王而负赵”。

三、固定结构1. “不亦……乎”:表示委婉的反问说法,即“不是吗”,或者“不也是吗”。

例如,“学而时习之,不亦说乎?”2. “无乃……乎”:可译为“恐怕……吧”,用反问的形式,委婉地表示说话人肯定的看法。

例如,“今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?”3. “得无……乎”:表示猜测性的疑问,可译为“莫非”“莫不是”“该不会”等。

例如,“日食饮得无衰乎?”4. “如……何”“奈……何”“若……何”:都是表示疑问的格式,中间插入名词、代词或动词,意为“对……怎么办”“拿……怎么办”。

例如,“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?”。

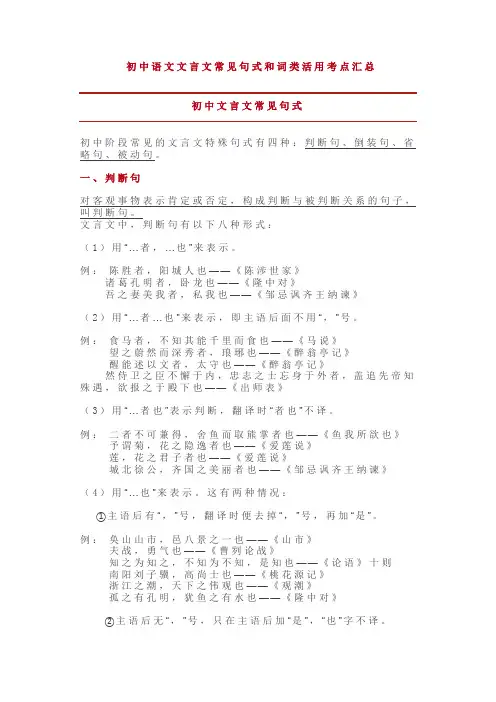

初中语文文言文常见句式和词类活用考点汇总初中文言文常见句式初中阶段常见的文言文特殊句式有四种:判断句、倒装句、省略句、被动句。

一、判断句对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句。

文言文中,判断句有以下八种形式:(1)用“…者,…也”来表示。

例:陈胜者,阳城人也——《陈涉世家》诸葛孔明者,卧龙也——《隆中对》吾之妻美我者,私我也——《邹忌讽齐王纳谏》(2)用“…者…也”来表示,即主语后面不用“,”号。

例:食马者,不知其能千里而食也——《马说》望之蔚然而深秀者,琅琊也——《醉翁亭记》醒能述以文者,太守也——《醉翁亭记》然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝知殊遇,欲报之于殿下也——《出师表》(3)用“…者也”表示判断,翻译时“者也”不译。

例:二者不可兼得,舍鱼而取熊掌者也——《鱼我所欲也》予谓菊,花之隐逸者也——《爱莲说》莲,花之君子者也——《爱莲说》城北徐公,齐国之美丽者也——《邹忌讽齐王纳谏》(4)用“…也”来表示。

这有两种情况:①主语后有“,”号,翻译时便去掉“,”号,再加“是”。

例:奂山山市,邑八景之一也——《山市》夫战,勇气也——《曹刿论战》知之为知之,不知为不知,是知也——《论语》十则南阳刘子骥,高尚士也——《桃花源记》浙江之潮,天下之伟观也——《观潮》孤之有孔明,犹鱼之有水也——《隆中对》②主语后无“,”号,只在主语后加“是”,“也”字不译。

例:鱼我所欲也——《鱼我所欲也》环滁皆山也——《醉翁亭记》此则岳阳楼之大观也——《岳阳楼记》此诚危急存亡之秋也——《出师表》先生不知何许人也——《五柳先生传》此庸夫之怒也——《唐雎不辱使命》(5)用动词“为”作判断,把“为”直接翻译成“是”,语序不变。

例:此为何若人——《公输》为与此同类——《公输》天下为公——《大道之行也》号为张楚——《陈涉世家》中峨冠而多髯者为东坡——《核舟记》此不为远者小而近者大乎——《两小儿辩日》(6)用副词表示判断,这个副词不代替判断词,所以翻译时副词照样译,只在其后加判断词“是”。

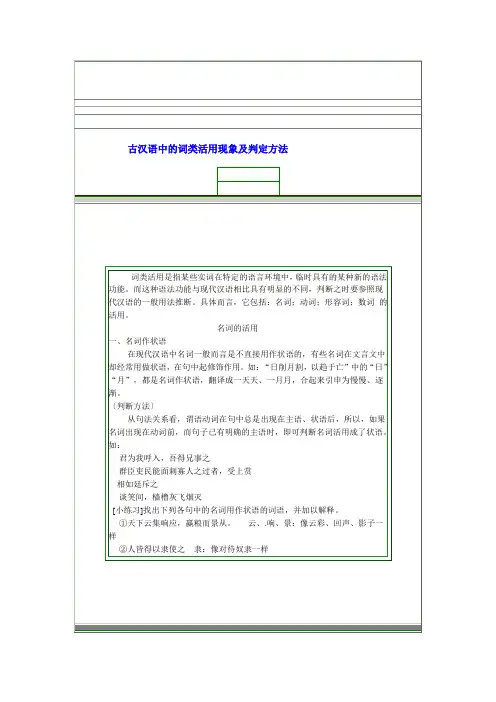

文言文中词类活用的类型一、文言文中词类活用的类型嗨,小伙伴们!今天咱们来唠唠文言文中词类活用的类型这个超有趣的话题。

(一)名词活用1. 名词作动词在文言文中,名词常常会被用作动词。

比如说“沛公军霸上”,这里的“军”本来是名词“军队”的意思,但是在这个句子里就活用成了动词“驻军、驻扎”。

就像一个小士兵本来是一个身份,结果它突然就动起来,开始做驻军这件事啦。

再像“左右欲刃相如”,“刃”本来是刀刃的意思,是个名词,在这儿就变成了“用刀杀”这个动词的意思。

这就好像名词突然有了活力,开始执行动作了呢。

2. 名词作状语名词还能作状语呢。

像“项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公”中的“翼”,它本来是“翅膀”这个名词,在这里就表示像翅膀一样,用来修饰“蔽”这个动作,也就是像鸟儿张开翅膀那样掩护沛公。

这就好比把名词当成了一个小助手,来形容动作的样子。

(二)动词活用1. 动词作名词有的动词会变成名词哦。

例如“夫大国,难测也,惧有伏焉”,这里的“伏”本来是动词“埋伏”,但是在句子里就变成了“伏兵”这个名词的意思。

就好像动词一下子定住了,变成了一个可以被描述的东西。

2. 使动用法动词的使动用法很有趣呢。

像“项伯杀人,臣活之”中的“活”,这个“活”本来是“活下来”的意思,在这里就是“使……活下来”,也就是项伯杀了人,我使他活下来了。

这就像是动词有了魔法,能让其他的对象发生动作。

(三)形容词活用1. 形容词作名词在文言文中,形容词也不安分啦。

像“将军身披坚执锐”中的“坚”和“锐”,“坚”本来是“坚硬的”这个形容词,在这里就变成了“坚硬的铠甲”这个名词;“锐”本来是“锐利的”,就变成了“锐利的兵器”。

这就像形容词给自己穿上了一件新衣服,变成了可以数可以指的东西。

2. 形容词作动词“亲贤臣,远小人”中的“亲”和“远”,“亲”本来是“亲近的”这个形容词,在这里就变成了“亲近”这个动词;“远”本来是“疏远的”,就变成了“疏远”这个动词。

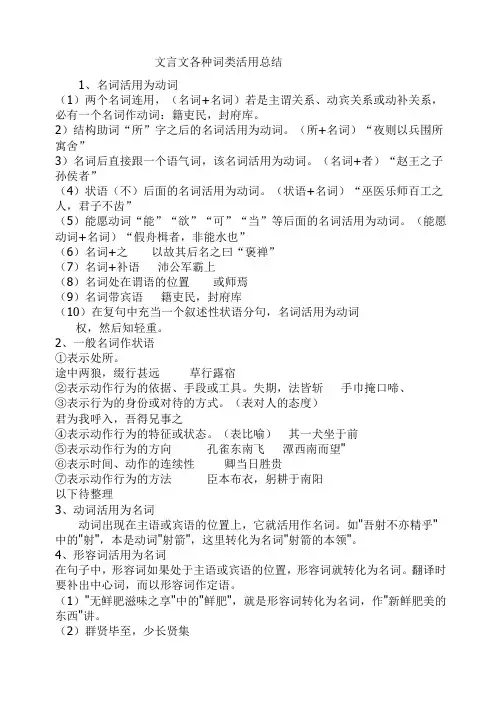

文言文各种词类活用总结1、名词活用为动词(1)两个名词连用,(名词+名词)若是主谓关系、动宾关系或动补关系,必有一个名词作动词:籍吏民,封府库。

2)结构助词“所”字之后的名词活用为动词。

(所+名词)“夜则以兵围所寓舍”3)名词后直接跟一个语气词,该名词活用为动词。

(名词+者)“赵王之子孙侯者”(4)状语(不)后面的名词活用为动词。

(状语+名词)“巫医乐师百工之人,君子不齿”(5)能愿动词“能”“欲”“可”“当”等后面的名词活用为动词。

(能愿动词+名词)“假舟楫者,非能水也”(6)名词+之以故其后名之曰“褒禅”(7)名词+补语沛公军霸上(8)名词处在谓语的位置或师焉(9)名词带宾语籍吏民,封府库(10)在复句中充当一个叙述性状语分句,名词活用为动词权,然后知轻重。

2、一般名词作状语①表示处所。

途中两狼,缀行甚远草行露宿②表示动作行为的依据、手段或工具。

失期,法皆斩手巾掩口啼、③表示行为的身份或对待的方式。

(表对人的态度)君为我呼入,吾得兄事之④表示动作行为的特征或状态。

(表比喻)其一犬坐于前⑤表示动作行为的方向孔雀东南飞潭西南而望"⑥表示时间、动作的连续性卿当日胜贵⑦表示动作行为的方法臣本布衣,躬耕于南阳以下待整理3、动词活用为名词动词出现在主语或宾语的位置上,它就活用作名词。

如"吾射不亦精乎"中的"射",本是动词"射箭",这里转化为名词"射箭的本领"。

4、形容词活用为名词在句子中,形容词如果处于主语或宾语的位置,形容词就转化为名词。

翻译时要补出中心词,而以形容词作定语。

(1)"无鲜肥滋味之享"中的"鲜肥",就是形容词转化为名词,作"新鲜肥美的东西"讲。

(2)群贤毕至,少长贤集(3)将军披坚执锐5、形容词活用为一般动词形容词后面带了宾语,不是使动、意动用法,形容词就转化为动词。

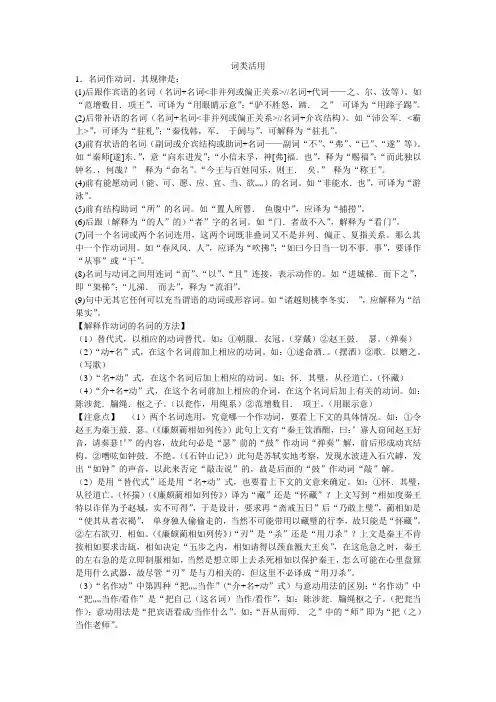

词类活用1.名词作动词。

其规律是:(1)后跟作宾语的名词(名词+名词<非并列或偏正关系>//名词+代词——之、尔、汝等)。

如“范增数目.项王”,可译为“用眼睛示意”;“驴不胜怒,蹄.之”可译为“用蹄子踢”。

(2)后带补语的名词(名词+名词<非并列或偏正关系>//名词+介宾结构)。

如“沛公军.<霸上>”,可译为“驻札”;“秦伐韩,军.于阏与”,可解释为“驻扎”。

(3)前有状语的名词(副词或介宾结构或助词+名词——副词“不”、“弗”、“已”、“遂”等)。

如“秦师[遂]东.”,意“向东进发”;“小信未孚,神[弗]福.也”,释为“赐福”;“而此独以钟名.,何哉?”释为“命名”。

“今王与百姓同乐,则王.矣。

”释为“称王”。

(4)前有能愿动词(能、可、愿、应、宜、当、欲……)的名词。

如“非能水.也”,可译为“游泳”。

(5)前有结构助词“所”的名词。

如“置人所罾.鱼腹中”,应译为“捕捞”。

(6)后跟(解释为“的人”的)“者”字的名词。

如“门.者故不入”,解释为“看门”。

(7)同一个名词或两个名词连用,这两个词既非叠词又不是并列、偏正、复指关系。

那么其中一个作动词用。

如“春风风.人”,应译为“吹拂”;“如曰今日当一切不事.事”,要译作“从事”或“干”。

(8)名词与动词之间用连词“而”、“以”、“且”连接,表示动作的。

如“进城梯.而下之”,即“架梯”;“儿涕.而去”,释为“流泪”。

(9)句中无其它任何可以充当谓语的动词或形容词。

如“诸越则桃李冬实.”,应解释为“结果实”。

【解释作动词的名词的方法】(1)替代式,以相应的动词替代。

如:①朝服.衣冠。

(穿戴)②赵王鼓.瑟。

(弹奏)(2)“动+名”式,在这个名词前加上相应的动词。

如:①遂命酒.。

(摆酒)②歌.以赠之。

(写歌)(3)“名+动”式,在这个名词后加上相应的动词。

如:怀.其璧,从径道亡。

(怀藏)(4)“介+名+动”式,在这个名词前加上相应的介词,在这个名词后加上有关的动词。

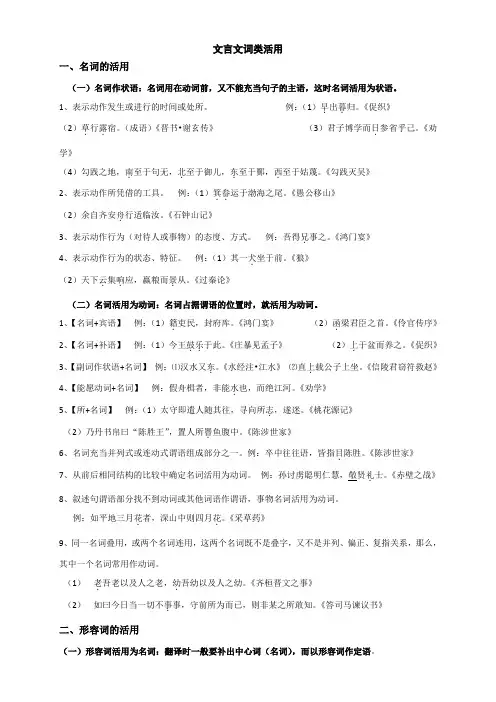

文言文词类活用一、名词的活用(一)名词作状语:名词用在动词前,又不能充当句子的主语,这时名词活用为状语。

1、表示动作发生或进行的时间或处所。

例:(1)早.出暮.归。

《促织》(2)草.行露.宿。

(成语)《晋书•谢玄传》(3)君子博学而日.参省乎己。

《劝学》(4)勾践之地,南.至于句无,北.至于御儿,东.至于鄞,西.至于姑蔑。

《勾践灭吴》2、表示动作所凭借的工具。

例:(1)箕畚..运于渤海之尾。

《愚公移山》(2)余自齐安舟.行适临汝。

《石钟山记》3、表示动作行为(对待人或事物)的态度、方式。

例:吾得兄.事之。

《鸿门宴》4、表示动作行为的状态、特征。

例:(1)其一犬.坐于前。

《狼》(2)天下云.集响.应,赢粮而景.从。

《过秦论》(二)名词活用为动词:名词占据谓语的位置时,就活用为动词。

1、【名词+宾语】例:(1)籍.吏民,封府库。

《鸿门宴》(2)函.梁君臣之首。

《伶官传序》2、【名词+补语】例:(1)今王鼓乐..于此。

《庄暴见孟子》(2)上.于盆而养之。

《促织》3、【副词作状语+名词】例:⑴汉水又东.。

《水经注•江水》⑵直上.载公子上坐。

《信陵君窃符救赵》4、【能愿动词+名词】例:假舟楫者,非能水.也,而绝江河。

《劝学》5、【所+名词】例:(1)太守即遣人随其往,寻向所志.,遂迷。

《桃花源记》(2)乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾.鱼腹中。

《陈涉世家》6、名词充当并列式或连动式谓语组成部分之一。

例:卒中往往语,皆指目.陈胜。

《陈涉世家》7、从前后相同结构的比较中确定名词活用为动词。

例:孙讨虏聪明仁慧,敬贤礼.士。

《赤壁之战》8、叙述句谓语部分找不到动词或其他词语作谓语,事物名词活用为动词。

例:如平地三月花.者,深山中则四月花.。

《采草药》9、同一名词叠用,或两个名词连用,这两个名词既不是叠字,又不是并列、偏正、复指关系,那么,其中一个名词常用作动词。

(1)老.吾老以及人之老,幼.吾幼以及人之幼。

《齐桓晋文之事》(2)如曰今日当一切不事.事,守前所为而已,则非某之所敢知。

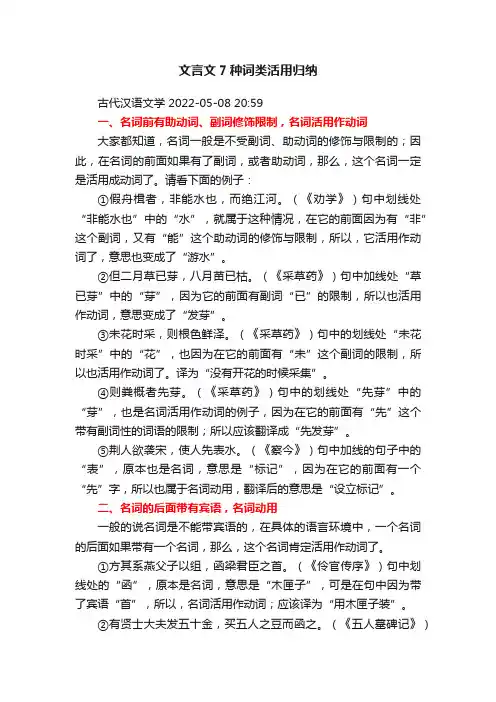

文言文7种词类活用归纳古代汉语文学 2022-05-08 20:59一、名词前有助动词、副词修饰限制,名词活用作动词大家都知道,名词一般是不受副词、助动词的修饰与限制的;因此,在名词的前面如果有了副词,或者助动词,那么,这个名词一定是活用成动词了。

请看下面的例子:①假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(《劝学》)句中划线处“非能水也”中的“水”,就属于这种情况,在它的前面因为有“非”这个副词,又有“能”这个助动词的修饰与限制,所以,它活用作动词了,意思也变成了“游水”。

②但二月草已芽,八月苗已枯。

(《采草药》)句中加线处“草已芽”中的“芽”,因为它的前面有副词“已”的限制,所以也活用作动词,意思变成了“发芽”。

③未花时采,则根色鲜泽。

(《采草药》)句中的划线处“未花时采”中的“花”,也因为在它的前面有“未”这个副词的限制,所以也活用作动词了。

译为“没有开花的时候采集”。

④则粪概者先芽。

(《采草药》)句中的划线处“先芽”中的“芽”,也是名词活用作动词的例子,因为在它的前面有“先”这个带有副词性的词语的限制;所以应该翻译成“先发芽”。

⑤荆人欲袭宋,使人先表水。

(《察今》)句中加线的句子中的“表”,原本也是名词,意思是“标记”,因为在它的前面有一个“先”字,所以也属于名词动用,翻译后的意思是“设立标记”。

二、名词的后面带有宾语,名词动用一般的说名词是不能带宾语的,在具体的语言环境中,一个名词的后面如果带有一个名词,那么,这个名词肯定活用作动词了。

①方其系燕父子以组,函梁君臣之首。

(《伶官传序》)句中划线处的“函”,原本是名词,意思是“木匣子”,可是在句中因为带了宾语“首”,所以,名词活用作动词;应该译为“用木匣子装”。

②有贤士大夫发五十金,买五人之豆而函之。

(《五人墓碑记》)句中划线处的“函”,也是因为带了宾语,所以名词活用作动词的,意思也是“用木匣子装”。

③范增数目项王。

(《鸿门宴》)句中划线处的“目”之所以活用,也是因为它带了宾语“项王”,因而,应译为“给项王使眼色”。

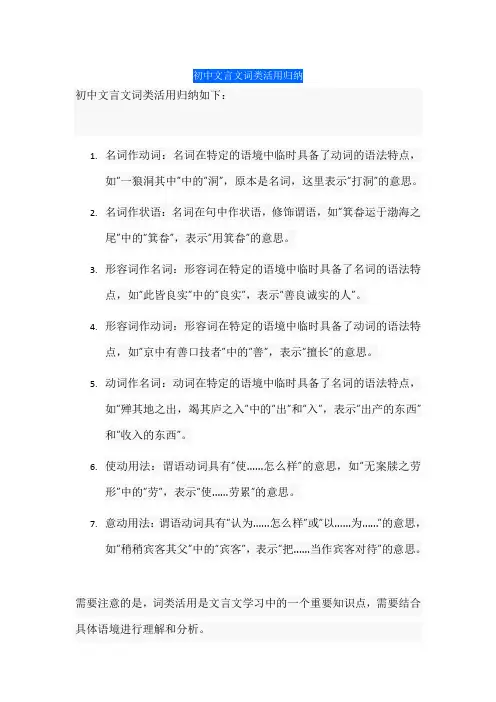

初中文言文词类活用归纳如下:

1.名词作动词:名词在特定的语境中临时具备了动词的语法特点,

如“一狼洞其中”中的“洞”,原本是名词,这里表示“打洞”的意思。

2.名词作状语:名词在句中作状语,修饰谓语,如“箕畚运于渤海之

尾”中的“箕畚”,表示“用箕畚”的意思。

3.形容词作名词:形容词在特定的语境中临时具备了名词的语法特

点,如“此皆良实”中的“良实”,表示“善良诚实的人”。

4.形容词作动词:形容词在特定的语境中临时具备了动词的语法特

点,如“京中有善口技者”中的“善”,表示“擅长”的意思。

5.动词作名词:动词在特定的语境中临时具备了名词的语法特点,

如“殚其地之出,竭其庐之入”中的“出”和“入”,表示“出产的东西”

和“收入的东西”。

6.使动用法:谓语动词具有“使……怎么样”的意思,如“无案牍之劳

形”中的“劳”,表示“使……劳累”的意思。

7.意动用法:谓语动词具有“认为……怎么样”或“以……为……”的意思,

如“稍稍宾客其父”中的“宾客”,表示“把……当作宾客对待”的意思。

需要注意的是,词类活用是文言文学习中的一个重要知识点,需要结合具体语境进行理解和分析。

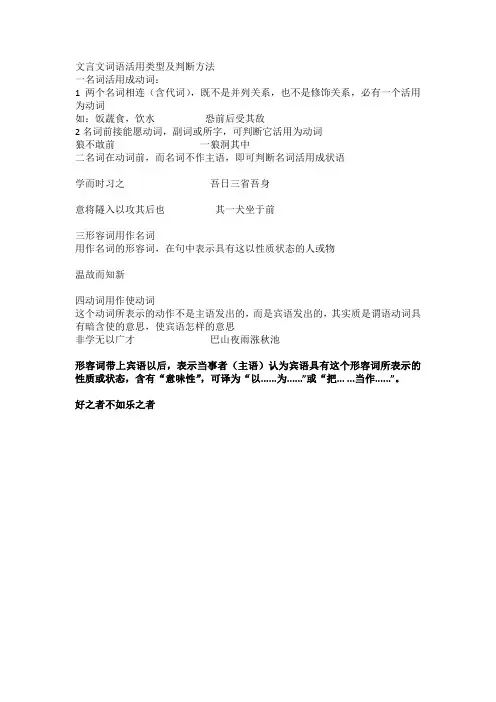

文言文词语活用类型及判断方法

一名词活用成动词:

1两个名词相连(含代词),既不是并列关系,也不是修饰关系,必有一个活用为动词

如:饭蔬食,饮水恐前后受其敌

2名词前接能愿动词,副词或所字,可判断它活用为动词

狼不敢前一狼洞其中

二名词在动词前,而名词不作主语,即可判断名词活用成状语

学而时习之吾日三省吾身

意将隧入以攻其后也其一犬坐于前

三形容词用作名词

用作名词的形容词,在句中表示具有这以性质状态的人或物

温故而知新

四动词用作使动词

这个动词所表示的动作不是主语发出的,而是宾语发出的,其实质是谓语动词具有暗含使的意思,使宾语怎样的意思

非学无以广才巴山夜雨涨秋池

形容词带上宾语以后,表示当事者(主语)认为宾语具有这个形容词所表示的性质或状态,含有“意味性”,可译为“以......为......”或“把... ...当作......”。

好之者不如乐之者。

古文中词性变化在古代汉语里,有些词可以按照一定的语言习惯而灵活运用,甲类词临时具备了乙类词的语法特点,并临时作乙类词用,这种现象叫词类活用。

文言文中比较常见的词类活用的类型有:名词活用为动词,形容词活用为动词,名词用作状语,动词、形容词活用为名词,使动用法,意动用法。

一、名词活用为一般动词一判断方法在汉语中,名词不能带宾语,只有动词能带宾语与介宾补语,如果名词带宾语了,说明它临时具有动词的性质,就是词类活用。

所以,如果名词后紧接代词或处所名词.介宾短语,即可判断它是活用成了动词;同理,如果两个名词连用,二者之间既非并列关系,也非修饰关系,其中必有一个活用成了动词;又因为能愿动词只能修饰动词,所以,如果名词前紧接能愿动词时,即可判断它是活用成了动词。

二活用形式1.名词十名词(组成主谓结构、动宾结构或动补结构,其中一个名词用作动词。

前一个名词用作动词,属于动宾结构、动补结构;后一个名词作动词的,属于主谓结构)例1 舍相如广成传舍(舍,安置住宿)(《廉颇蔺相如列传》)例2 晋军函陵(军,驻扎.驻军)(《烛之武退秦师》)分析例1中“舍”本是名词,用在宾语“相如”前,活用为动词,是“安置(相如)住宿”的意思,“舍相如”是动宾结构;例2中“军”本是名词,用“函陵”前,活用为动词,是“驻扎”的意思,“军函陵”是动补结构。

2.副词作状语十名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例3 然皆祖屈原之从容辞令(祖,效法.模仿)(《屈原列传》)例4 然而不王者,未之有也(王,称王,此处指统一天下)(《寡人之于国也》)分析例3中“祖”本是名词,这里用在副词“皆”后,活用为动词,是“效法.模仿”的意思。

例4中“王”本是名词,这里用在副词“不”后,活用为动词,是“称王,此处指统一天下”的意思。

3.能愿动词+名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例5 左右欲刃相如(忍,用刀杀)(《廉颇蔺相如列传》)例6 假舟楫者,非能水也(水,游水.游泳)(《劝学》)分析例5中“刃”本是名词,这里用在能愿动词“欲”之后,宾语“相如”之前,活用为动词,含有“杀”的意思,“欲刃相如”就是“想用刀杀掉相如”的意思。

初中所学文言文中的五类常见词类活用现象古代汉语中的词类活用现象五种类型:名词用作动词动词、形容词、名词的使动用法形容词、名词的意动用法名词用作状语动词用作状语(一)名词用如动词古代汉语名词可以用如动词的现象相当普遍。

如:从左右,皆肘之。

(左传成公二年)晋灵公不君。

(左传宣公二年)孟尝君怪其疾也,衣冠而见之。

(战国策·齐策四)马童面值,指王翳曰:“此项王也。

”(史记·项羽本纪)夫子式而听之。

(礼记·檀弓下)曹子手剑而从之。

(公羊传庄公十三年)假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(荀子·劝学)左右欲刃相如。

(史记·廉颇蔺相如列传)秦师遂东。

(左传僖公三十二年)汉败楚,楚以故不能过荥阳而西。

(史记·项羽本纪)以上所举的例子可以分为两类:前八个例子是普通名词用如动词,后两个例子是方位名词用如动词。

名词用作动词是由上下文决定的。

我们鉴别某一个名词是不是用如动词,须要从整个意思来考虑,同时还要注意它在句中的地位,以及它前后有哪些词类的词和它相结合,跟他构成什么样的句法关系。

一般情况有如下四种:①代词前面的名词用如动词(肘之、面之),因为代词不受名词修饰;②副词尤其是否定副词后面的名词用如动词(“遂东”、“不君”);③能愿动词后面的名词也用如动词(“能水”、“欲刃”);④句中所确定的宾语前面的名词用如动词(“脯鄂侯”“手剑”)(二)动词、形容词、名词的使动用法一、动词的使动用法。

定义:主语所代表的人物并不施行这个动词所表示的动作,而是使宾语所代表的人或事物施行这个动作。

例如:《左传隐公元年》:“庄公寤生,惊姜氏。

”这不是说庄公本人吃惊,而是说庄公使姜氏吃惊。

在古代汉语里,不及物动词常常有使动用法。

不及物动词本来不带宾语,当它带有宾语时,则一定作为使动用法在使用。

如:焉用亡郑以陪邻?《左传僖公三十年》晋人归楚公子榖臣与连尹襄老之尸于楚,以求知罃。

(左传成公三年)大车无輗,小车无杌,其何以行之哉?《论语·为政》小子鸣鼓而攻之可也。

文言文复习:如何判别词类活用如何判别词类活用?最好的方法是句法分析。

简而言之,就是划分句子成份,即把句子的成分先划出来,然后去分辨各个成分上的词类是否和正常的词类位置一致,不一致的就可能是活用。

一、如何判别名词的活用(一)名词用作一般动词1、两个名词相连,必有一个活用。

\'襟三江而带五湖\'的襟和带。

(《滕王阁序》)2、结构助词\'所\'字之后的名词活用。

\'置人所罾鱼腹中\'。

(《陈涉世家》)3、名词后直接粘附一个语气词,活用。

\'赵王之子孙侯者\'的侯。

(《触龙说赵太后》)4、连词\'而\'(以、且)前后的名词活用。

\'饮且食兮寿而康\'的寿和康。

(《送李愿归盘谷序》)\'火尚足以明\'的明。

(《游褒禅山记》)\'橐驼非能使木寿且孽也\'的寿。

(《种树郭橐驼传》)5、代词前面的名词活用。

\'辱而逐之,折而族之\'的族。

(《原谤》6、状语(不)后面的名词活用。

\'太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之\'的白衣冠。

(《荆轲刺秦王》)\'巫医、乐师、百工之人,君子不齿\'的齿。

(《师说》)7、能愿类词语\'能、欲、可、当\'等后面的名词活用。

\'公子怒,欲鞭之\'的鞭。

(《晋公子重耳之亡》)8、介宾补语前面的名词活用。

\'国人莫敢言,道路以目\'的道路。

(《召公谏厉王弭谤》)9、被结构助词\'之\'取消独立性的谓语上的名词活用。

\'见瓶水之冰,而知天下之寒\'的冰和寒。

(《察今》10、根据语境判定独立的名词活用。

\'如会同,端章甫,愿为小相焉\'的端章甫。

(《子路……侍坐》)(二)名词活用作状语。

名词作状语在教材上罗列了五类,当然不全,类别的齐全与否不是关键,只要能够根据语境进行合理的解释就符合高考的要求。

文言文词类活用的类型及判定依据1.名词活用的类型(1)名词活用作动词①方位名词用作动词。

例如:a.负势竞上。

(上:向上)《与朱元思书》b.任意东西。

(东西:向东或向西漂流)*方位名词作为一类特殊的名词,所以在这里单列了,从形式上来说,a也属于副词后加名词,而名词动用的例子。

另外,这里需要注意的是,并不是所有的方位名词都是作动词用的,需要特定的语境,方位名词后面没有动词了。

比如“横柯上蔽”就不是方位名词用作动词,而是方位名词作状语。

这一项需要特殊记忆。

②副词后面是名词,名词活用作动词。

例如:a.不蔓不枝。

(蔓:长枝蔓;枝:长枝杈)《爱莲说》b.山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

(名:出名;灵:有灵性)《陋室铭》我们知道,副词在句中一般只作动词或形容词的修饰语,所以当碰到副词后加了名词的文言句子,就要考虑名词活用为了动词,因为名词不活用为形容词。

③名词放在“所”字后面,用作动词。

例如:a.寻向所志。

(志:做标记)《桃花源记》“所”字的后面一般只接动词,构成名词性的所字结构,例如“所闻”“所见”。

所以,当“所”后面加名词时,这个名词就活用为了动词。

④两个名词连用,有一个名词活用为动词。

例如a.面山而居。

(面:面对)《愚公移山》当两个名词连用,而这两个名词不是并列关系,所以根据句法结构,必然有一个名词活用为动词,只不过是前一个或后一个的问题,这要根据语义关系和语境来判定。

当两个名词连用后面有动词但是被表修饰的“而”隔开时,两个名词之间往往构成动宾关系,即第一个名词活用为动词。

⑤名词放在代词“之”的前面,用作动词。

例如:a.策之不以其道。

(策:用马鞭驱赶)《马说》b.处处志之。

(志:做标记)《桃花源记》在汉语语法当中,代词是不受名词修饰的,所以当代词前有名词出现,就要考虑这个名词活用为动词了。

(2)名词的使动用法一个名词后加一个名词宾语,此时第一个名词活用为动词,又加上它具备使宾语所代表的人或物成为这个名词所代表的人或物。

中考文言文活用知识点归纳文言文是中考语文科目的重要组成部分,其活用知识点主要包括词类活用、句式结构、虚词用法等。

以下是中考文言文活用知识点的归纳:词类活用:1. 名词活用:名词用作动词,如“衣”用作“穿”,“食”用作“吃”。

2. 动词活用:动词用作名词,如“行”指“行走的行为”。

3. 形容词活用:形容词用作动词,如“美”用作“使...变得美丽”。

4. 数词活用:数词用作动词,如“一”用作“统一”。

句式结构:1. 判断句:以“是”、“非”等词表示判断,如“此乃吾师也”。

2. 被动句:用“被”、“为...所”等词表示被动,如“吾被欺”。

3. 倒装句:主谓倒装或宾语前置,如“何陋之有”。

4. 省略句:省略主语或谓语,如“不以物喜,不以己悲”。

虚词用法:1. 助词:如“之”、“乎”、“者”等,用于连接或修饰。

2. 副词:如“甚”、“亦”、“乃”等,用于修饰动词或形容词。

3. 连词:如“而”、“则”、“且”等,用于连接句子或短语。

4. 介词:如“于”、“以”、“为”等,表示时间、地点、原因等。

实词用法:1. 一词多义:一个词在不同语境下有不同的意义,如“行”可表示“行走”或“行为”。

2. 古今异义:古代词语与现代汉语意义不同,如“妻子”在古代指“妻子和儿女”。

修辞手法:1. 对仗:词语或句子结构对称,如“青山横北郭,白水绕东城”。

2. 排比:句子结构或词语重复,增强语气,如“天高云淡,望断南飞雁”。

3. 设问:提出问题,引起读者思考,如“何谓大丈夫?”。

文化背景:了解文言文中的历史背景和文化知识,有助于更好地理解文言文的含义和内涵。

练习与应用:通过大量的阅读和练习,提高对文言文活用知识点的掌握程度,能够在考试中迅速识别并正确应用。

结束语:掌握文言文活用知识点,不仅能够帮助学生在中考中取得优异成绩,更能深入理解中华文化的博大精深,培养深厚的文化素养。

希望同学们能够认真复习,不断进步。