优选第二节病理基本过程炎症反应

- 格式:ppt

- 大小:4.75 MB

- 文档页数:12

炎症的基本病理过程炎症是机体对损伤刺激的一种非特异性反应,其基本病理过程包括血管反应、细胞浸润、细胞增生和修复。

下面将从这四个方面详细介绍炎症的基本病理过程。

一、血管反应在组织受到损伤或感染后,组织局部血管会发生一系列变化,这些变化被称为血管反应。

主要表现为以下几个方面:1. 血管扩张:由于组织受到刺激后,局部神经末梢释放出一些物质(如组胺、5-羟色胺等),刺激小动脉平滑肌松弛,导致局部毛细血管扩张。

2. 血管通透性增加:在血管扩张的同时,毛细血管内皮细胞间隙也会增加,使得液体和蛋白质等物质更容易渗出到组织间隙中。

3. 血流减慢:由于毛细血管扩张和通透性增加,造成了局部阻力的降低和液体渗出,导致血流减慢。

4. 血液成分的改变:在炎症过程中,白细胞数量会增加,红细胞数量则会减少。

此外,炎症过程中还会有血小板的聚集和血栓形成等现象。

二、细胞浸润在血管反应的基础上,白细胞会向组织损伤或感染的部位聚集。

主要有以下几种类型:1. 中性粒细胞:是最常见的白细胞类型,在炎症过程中起着重要作用。

它们可以通过趋化因子(如白介素-8)被引导到受损组织,吞噬和消化病原体和坏死组织等。

2. 单核-巨噬细胞系统:包括单核细胞、巨噬细胞等。

它们具有吞噬和消化能力,能够清除坏死组织及其代谢产物,并释放一些生长因子来促进组织修复。

3. 淋巴细胞:主要分为T淋巴细胞和B淋巴细胞两种类型。

它们可以识别和攻击病原体和癌细胞等,同时也可以产生一些细胞因子来调节炎症反应。

三、细胞增生在炎症过程中,由于组织受到损伤或感染,机体需要更多的细胞来修复受损组织。

因此,在组织局部会发生一些增生现象,主要包括以下几种:1. 血管内皮细胞增生:在血管反应的过程中,由于通透性增加和液体渗出等现象,血管内皮细胞也会受到刺激而增生。

2. 纤维母细胞增生:纤维母细胞是一种能够合成胶原蛋白等基质物质的成分。

在组织损伤后,纤维母细胞会被激活并开始合成新的基质物质来修复受损组织。

炎症的基本病理过程炎症是人体对损伤或感染的一种非特异性防御反应,是机体维持稳态的重要保护机制。

炎症的基本病理过程分为荒巢阶段、细胞浸润阶段和修复再生阶段。

一、荒巢阶段荒巢阶段是炎症发生的起始阶段,主要特征是血管的短暂收缩,随后血管扩张和通透性增加。

这一阶段的发生主要是由于发炎因子的刺激,如组织损伤、感染、物理化学因素等。

在荒巢阶段,局部组织渗出血浆和细胞外液,导致局部组织水肿和充血。

血管扩张也使得局部组织的血流量增加,从而维持足够的血液供应。

血管通透性增加使得血浆蛋白和细胞外液成分渗漏至外周组织,形成渗出物。

二、细胞浸润阶段在荒巢阶段之后,炎症进入细胞浸润阶段。

该阶段是由炎性细胞的逐渐聚集和迁移引起的,包括中性粒细胞、巨噬细胞、淋巴细胞等。

中性粒细胞是炎症反应的主要细胞成分,其聚集于感染或损伤的部位,通过吞噬和消化细菌等病原体来清除感染源。

中性粒细胞会释放炎症介质,如白细胞介素、肿瘤坏死因子等,进一步引起其他炎性细胞的激活和聚集。

巨噬细胞则负责清理已死亡的中性粒细胞和其他细胞残骸,并释放多种调节物质,参与调控炎症反应的发展和分解渗出物质。

淋巴细胞在细胞浸润阶段中也发挥重要作用,它们参与调节和增强免疫反应,对抗病原体的侵袭。

此外,淋巴细胞还会刺激胶原的生成和修复细胞的增殖。

三、修复再生阶段在炎症的细胞浸润阶段完成后,修复再生阶段开始。

该阶段主要由纤维组织生成和上皮细胞增殖组成,旨在修复受损组织或器官。

在修复再生阶段,活化的成纤维细胞开始产生胶原纤维,填充原先的病变处。

上皮细胞也开始增殖和覆盖受损表面,形成新的上皮层。

这些过程促进组织的再生和修复,使病变部位逐渐恢复到正常状态。

总结炎症的基本病理过程包括荒巢阶段、细胞浸润阶段和修复再生阶段。

在炎症发生过程中,炎症介质的释放引发血管扩张和通透性增加,导致局部组织水肿和充血。

细胞浸润阶段中,各种炎性细胞逐渐聚集和迁移至感染或损伤部位,清除病原体并参与炎症反应的调节。

基本病理过程名词解释

基本病理过程是生物学、医学领域中的一个重要概念,指的是疾病的发生和发展的基本过程。

基本病理过程通常包括以下几个方面: 1. 炎症反应:基本病理过程之一是炎症反应,是指机体受到病原体感染或其他刺激因素作用下,免疫系统激活并释放出多种炎症介质,引发炎症性疾病。

炎症介质可以引起周围组织充血、水肿和炎症反应,导致疾病的发生和加重。

2. 细胞增殖和分化:基本病理过程之一是细胞增殖和分化,是指细胞在疾病状态下进行分裂、生长和分化的过程。

在此过程中,不同类型的细胞可能会出现异常增殖和分化,导致疾病的发生和发展。

3. 组织水肿:基本病理过程之一是组织水肿,是指组织中水分和盐分的积聚导致的肿胀。

组织水肿可以对各种疾病产生影响,包括炎症、肿瘤和创伤等。

4. 细胞分裂和凋亡:基本病理过程之一是细胞分裂和凋亡,是指细胞进行分裂和死亡的过程。

细胞分裂和凋亡的正常进行是维持生命和组织健康的重要保证,但在一些疾病状态下,这些过程可能会异常,导致疾病的发生和发展。

5. 免疫反应:基本病理过程之一是免疫反应,是指机体对病原体和其他异常细胞或分子的免疫反应。

免疫反应可以调节免疫系统的攻击行为,避免或减少疾病的发生。

以上是基本病理过程的一些常见方面,它们相互作用、相互影响,共同决定着疾病的发生和发展。

因此,对基本病理过程的深入研究,

有助于更准确地诊断和治疗疾病。

炎症反应的病理生理学机制炎症反应是机体对于各种刺激因素引起的生物学反应,其主要特点是血管扩张、血管通透性增加、血流加快、趋化因子释放和白细胞浸润等。

大多数情况下,炎症反应是有益的,它是机体对抗外界病原体及损伤组织的保护性反应;但在某些情况下,如过度或长期慢性发生,会造成大量损害从而导致疾病的发生和发展,如类风湿关节炎、炎症性肠病等。

本文将就炎症反应的发生机制、细胞因子调节以及炎症性疾病发生的机理进行介绍。

病理生理学机制的发生过程炎症反应的发生,可以分为早期和晚期两个阶段。

早期的炎症反应由血管内皮细胞和各种浸润细胞等细胞类型参与,其特点为血管扩张、血管通透性增加、血流加快、趋化因子释放和白细胞浸润等。

这一过程主要是由炎症介质(如组胺、白三烯等)的分泌引起的。

而晚期的炎症反应则主要是由巨噬细胞、淋巴细胞和成纤维细胞等参与,其特点为免疫应答和现象,如白细胞浸润和炎症介质释放。

炎症反应的细胞因子调节在炎症反应的发生过程中,细胞因子扮演了决定性的角色,因其作用广泛,包括趋化作用、细胞增殖、巨噬细胞和T细胞的活化等。

同时,不同细胞类型也会不同的产生和受到不同细胞因子的调节。

在细胞因子调节方面,目前已知包括白三烯、炎性细胞因子、趋化因子等。

这些因子的产生和释放受到多方面的调节,如细胞表面受体、信号途径等。

炎症反应性疾病的机理炎症反应性疾病是指与炎症反应有关的疾病,由于不同的疾病机制不同,因此其发生和发展亦有所区别。

如类风湿关节炎、炎症性肠病等均属于炎症反应性疾病。

在类风湿关节炎中,免疫系统对周围组织发生了攻击,导致了炎症反应的发生。

在炎症性肠病中,疾病的发生多少受到免疫系统的调节失控所致,长期慢性的炎症反应导致肠道组织损伤,进而导致严重的症状发生。

总结炎症反应的病理生理学机制包括早期和晚期两个阶段病理生理学机制、因素调节和炎症性疾病。

目前对于细胞因子在炎症反应中的作用以及其调节机制研究仍处于不断发展的阶段,对于这些问题的深入研究有望为炎症性疾病的治疗提供新的思路和方法。

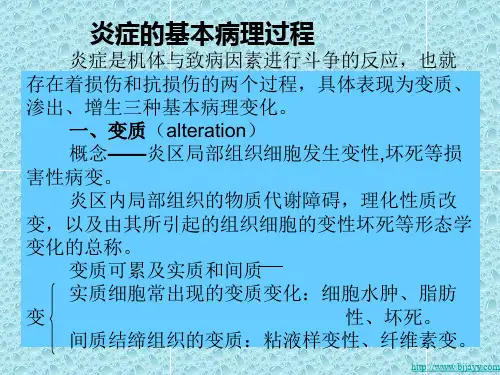

炎症的基本病理变化炎症是一种非特异性的生理反应,通常是由于机体对于损伤、感染或刺激作出的一种防御性反应。

这种反应是一种复杂的生物学过程,包括细胞和细胞因子的相互作用。

炎症的基本病理变化可以分为五个阶段:血管反应、细胞浸润、细胞增殖和修复、纤维化、疤痕形成。

1. 血管反应炎症的第一个阶段是血管反应。

当机体受到损伤或感染后,炎症反应被激活,导致血管扩张和增透性的改变,从而促进血液和细胞因子的进入受损组织。

这一过程中,血管壁的内皮细胞收缩,细胞间隙增大,使得白细胞和血浆蛋白能够通过血管壁进入炎症灶。

2. 细胞浸润在血管反应后,白细胞和其他免疫细胞开始浸润到受损组织中。

这些细胞包括中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞和巨噬细胞等。

这些细胞通过血液和淋巴系统进入炎症灶,形成炎症细胞浸润。

中性粒细胞是最早浸润到炎症灶的细胞,在急性炎症中起到重要作用。

中性粒细胞通过血管间隙进入炎症灶,然后通过趋化因子的诱导,向炎症灶的特定区域移动。

在炎症灶中,中性粒细胞释放细胞因子和酶,以杀死病原体和促进组织修复。

巨噬细胞是炎症中的另一个重要细胞类型。

它们是机体的主要吞噬细胞,可以摄取和消化病原体、细胞碎片和其他异物。

巨噬细胞释放细胞因子和趋化因子,吸引其他免疫细胞进入炎症灶。

3. 细胞增殖和修复细胞增殖和修复是炎症过程中的关键环节。

在炎症灶中,受损组织的细胞开始增殖和分化,以恢复受损的组织结构和功能。

这一过程是通过细胞增殖和分化的调控因子来启动的,包括生长因子和细胞因子等。

在细胞增殖过程中,受损组织的细胞开始增加DNA合成和细胞分裂的速度,以增加细胞数量。

随着细胞的增殖,受损组织开始恢复其正常结构和功能。

4. 纤维化纤维化是炎症灶修复的重要过程。

在炎症灶中,炎症细胞释放的细胞因子会刺激纤维母细胞的增生和分化,形成纤维母细胞增生组织。

纤维母细胞产生大量的胶原蛋白和其他胶原样组织,填充受损区域,形成纤维瘢痕。

纤维瘢痕是炎症灶修复的最终产物,它在形态上代表了受损组织的结构和功能上的恢复。

炎症的4个基本病理变化炎症是一种机体对外来物质或组织损伤反应的生理过程,包括局部血管扩张、血管通透性增加、白细胞浸润、组织细胞活化等多种生理反应。

这些反应形成的病理变化被称作炎症的基本病理变化,本文将对这四种病理变化进行详细介绍。

1. 血管变化在炎症过程中,血管发生的主要变化是血管扩张和血管通透性增加。

血管扩张是由于炎症介质(如组胺、补体等)的释放,可导致血管平滑肌松弛和血管内皮细胞的收缩,从而使血管直径增大。

血管扩张会导致血液流速减慢,使白细胞易于从血管内向组织外渗出。

血管通透性增加是由于炎症介质作用于血管内皮细胞,使细胞间隙扩大而导致。

这种变化会使得血浆成分渗出至组织间隙,形成渗出液和浸润细胞。

渗出液会导致组织水肿和局部压痛。

2. 白细胞浸润白细胞浸润是炎症反应的主要表现之一,其目的是摧毁病原体及清除炎性介质。

白细胞包括中性粒细胞、单核细胞、淋巴细胞等多种细胞类型。

这些细胞会随血液流动到炎症部位,并通过血管壁渗出到渗出液中。

浸润的白细胞会在组织间隙和血管周围聚集,形成炎性渗出物或炎性浸润。

3. 组织细胞活化组织细胞活化是炎症病理变化之一,它包括吞噬细胞的活化、纤维细胞的活化及细胞因子的分泌。

炎症过程中,刺激细胞(如巨噬细胞)会被激活,从而促进白细胞吞噬、抗原递呈、杀死细菌等作用。

纤维维细胞则会分泌胶原蛋白和其他基质成分,从而参与伤口愈合和纤维化。

此外,受刺激的细胞还能够产生多种细胞因子,例如肿瘤坏死因子、白介素等,调节和影响炎症反应的进行。

4. 纤维化纤维化是炎症反应后期的重要变化之一,表现为炎性渗出物被纤维组织取代。

当炎症过程无法被完全控制时,炎性渗出物会持续存在,刺激纤维细胞产生大量胶原蛋白等基质成分,促进纤维化进程。

纤维化会导致组织结构的改变和器官功能的减退,严重时可导致器官硬化和功能损失。

综上所述,炎症的基本病理变化包括血管变化、白细胞浸润、组织细胞活化和纤维化。

炎症过程中,这些变化相互作用和影响,共同形成炎症反应,对机体的保护和修复具有重要意义。

炎症反应的概念

炎症反应是机体对于各种有害刺激(如物理、化学或生物性因素)的一种防御反应,旨在消除有害刺激,修复受损组织,并恢复组织的正常功能。

其基本过程包括:

1.变质阶段:当外来病原体入侵或者机体内部组织损伤时,局

部组织细胞会立即发生变性、坏死等病理改变。

2.渗出阶段:血管通透性增加,血浆成分如白细胞、纤维蛋白

原等渗出到组织间隙,形成炎性渗出液。

其中,白细胞特别

是中性粒细胞、巨噬细胞等会聚集在炎症部位,吞噬并清除

病原微生物和异物。

3.增生阶段:为了修复受损组织,成纤维细胞、内皮细胞以及

免疫细胞等进行增殖分化,产生新的肉芽组织。

同时,新生

血管生成以供应更多营养物质和氧气。

4.纤维化和修复阶段:随着炎症的消退,肉芽组织逐渐被纤维

组织替代,最终实现组织结构的重建和功能的恢复。

炎症反应是一个复杂的生理病理过程,适度的炎症反应对机体有益,但如果炎症持续存在或者过度反应,则可能导致疾病的发生和发展,如慢性炎症性疾病等。

基本病理过程基本病理过程是指病理变化发生的一系列基本过程,包括病理反应、细胞损伤与死亡、炎症反应、愈合和纤维化等。

这些病理过程在不同疾病中表现为不同病理特征,因此对于临床医生来说,理解基本病理过程是诊断、治疗和预防疾病的关键。

1. 病理反应病理反应是细胞对各种病理刺激产生的对抗性反应。

这些刺激可以是化学物质、微生物、物理因素或其他因素。

病理反应包括细胞增生、变形、分化、代谢和分泌等。

在疾病的发生过程中,细胞对病理刺激的反应往往是复杂的。

有时候,它们可以通过适应性变化来维持正常功能,而在极端情况下,则可能导致细胞损伤和死亡。

2. 细胞损伤与死亡细胞损伤和死亡是基本病理过程之一。

它们在许多疾病中互相关联,同时也是临床医生关注的重点。

细胞损伤是指细胞内部或外部环境中某种因素对细胞结构和功能的损害。

这些因素可能是氧化应激、热休克、药物、放射线、病毒、细菌等。

细胞损伤的程度和影响取决于刺激的作用时间和强度,以及细胞对刺激的敏感度。

细胞死亡是指细胞不可逆的损害和死亡。

细胞死亡可以是程序性死亡或非程序性死亡。

前者通常表现为凋亡和乳化,后者则可能表现为坏死和自噬。

3. 炎症反应炎症反应是机体对病原体和其他刺激的非特异性防御反应,其特征是红、肿、热、痛和失去功能。

炎症反应涉及到很多细胞和分子,包括巨噬细胞、T细胞、B细胞、组织胺等。

炎症反应的目的是保护机体免受病原体和其他刺激的伤害,同时也可以为机体的修复和再生提供必要的条件。

但是,在某些情况下,炎症反应的过度和持续可能会对机体产生负面影响,导致炎症性疾病的发生。

4. 愈合和纤维化愈合和纤维化是基本病理过程中最后的一环,主要表现为伤口愈合和疤痕形成。

愈合和纤维化的过程包括凝血、炎症、细胞增生、细胞分化和切割等。

在愈合和纤维化过程中,细胞会产生许多蛋白质和细胞外基质,以填补和支撑伤口。

然而,在某些情况下,该过程可能会失控并导致过度纤维化或瘢痕形成。

这可能会影响到器官的正常结构和功能,从而导致一系列的临床问题。

炎症的基本病理过程炎症是机体对损伤或刺激的一种非特异性生理反应,其主要目的是清除病原体和损伤组织,促进组织修复。

炎症的基本病理过程可以分为血管反应、细胞浸润和组织修复三个阶段。

血管反应阶段是炎症的早期过程,主要通过血管活化、扩张和通透性增加来导致。

在炎症刺激下,血管内皮细胞会释放介导血管反应的细胞因子,如组织胺、血小板活化因子等。

组织胺能够作为最早期的血管反应介质,通过作用于毛细血管平滑肌细胞导致血管扩张,增加血管通透性。

此外,血管扩张还会导致血流慢速,使白细胞粒细胞凝集和红细胞聚集,形成血小板-红细胞血塞。

这种反应进一步促进了炎症介质和细胞的聚集。

细胞浸润是炎症的中期过程,主要通过白细胞的转移和外周组织的细胞浸润来实现。

在血管反应阶段,白细胞首先通过血管壁的粘附和辐射进入炎症部位。

白细胞通过表面粘附分子(如选择素和整合素)与内皮细胞黏附,然后通过内皮细胞间隙进入外周组织。

一旦白细胞到达炎症部位,它们会释放一系列的细胞因子和化学介质,如肿瘤坏死因子-α、白介素-1等,以吸引更多的白细胞和其他炎症细胞的转移。

这些细胞因子还能够激活局部组织细胞,增加其产生的细胞因子和化学介质,形成一个炎症反馈环路。

组织修复是炎症的后期过程,主要通过纤维组织形成和炎症细胞的去除来实现。

在炎症发生后,由于炎症细胞的清除和组织损伤的修复,炎症逐渐减轻。

当炎症介质和细胞因子水平下降时,炎症细胞开始通过凋亡和坏死逐渐死亡和排出。

同时,炎症后期细胞主要由成纤维细胞和血管内皮细胞占据,开始进行修复和再生。

成纤维细胞能够合成胶原蛋白和糖蛋白等细胞外基质分子,形成一个支撑框架,促进新生血管的形成和上皮细胞的再生。

这些细胞和分子的协同作用最终引导炎症部位的组织修复和愈合。

总结起来,炎症的基本病理过程包括血管反应、细胞浸润和组织修复三个阶段。

这些过程分别通过血管内皮细胞的活化和血管扩张、白细胞的转移和外周组织的细胞浸润以及炎症细胞的去除和成纤维细胞的重建来实现。

炎症反应的病理学炎症反应是一种生物体对病原体、组织损伤或异物等刺激作出的复杂反应过程,是机体维护自身内环境稳定的重要途径之一。

这种过程的复杂性和多样性导致了许多疾病的发生,如风湿性关节炎、肝炎、心肌梗死等。

一、病理生理学炎症反应是生物体对刺激的非特异性反应,又可称为非特异性炎症反应。

这种反应是由细菌、真菌、病毒、寄生虫、损伤、植入异物、化学物质等多种原因引起的。

它最初的功能是摧毁病原体或异物并清除受损组织,在维持组织完整性和促进修复方面发挥重要作用。

二、发生过程当生物体感受到刺激后,它的免疫系统会被激活,白细胞会释放细胞因子,引起血管扩张、血管通透性增加,血浆蛋白和细胞成分渗透到组织间隙中,形成渗出液,所以炎症反应的本质是血管和免疫细胞间交互作用的结果。

三、病理生理学表现炎症反应的病理生理学表现主要包括炎症的五个临床表现:红、肿、热、痛、失去功能。

其中红肿热为外观表现,而痛和失去功能则是内在的反映。

例如,在细菌感染的情况下,细菌产生的内毒素会刺激神经末梢,导致疼痛感。

另外,由于炎症反应导致组织肿胀和功能受损,会增加组织内压力、危及组织存活。

四、病理学变化炎症反应的病理学变化主要有三个方面:渗出、细胞浸润和病变。

渗出是指血浆蛋白和白细胞离开血管流入组织间隙,形成渗出液,如血脑屏障的破裂导致脑膜炎;细胞浸润是指白细胞浸润到组织,分解病原体或异物,如肺炎引起的嗜酸性粒细胞浸润;而病变包括了所有炎症损害的结果,如肾脏感染形成的化脓性肾炎。

五、治疗方法对于炎症反应引起的疾病,治疗方法主要包括三种:控制炎症、预防炎症和促进修复。

控制炎症是指通过使用抗炎药物,如NSAIDs、激素等药物来抑制炎症反应的进行,有效地减轻了炎症的排毒、消炎、补氧效应,是常规的、安全有效的抗炎措施。

预防炎症是指预防病原体侵入,采取预防性措施,如接种疫苗,保持敏锐的卫生习惯等。

而促进修复则包括使用抗菌药物、细胞因子和生物技术药物等来促进伤口愈合,以及采取物理治疗的措施。