淡水养殖水体溶解氧含量诊断分析及浮头泛

- 格式:pdf

- 大小:524.75 KB

- 文档页数:6

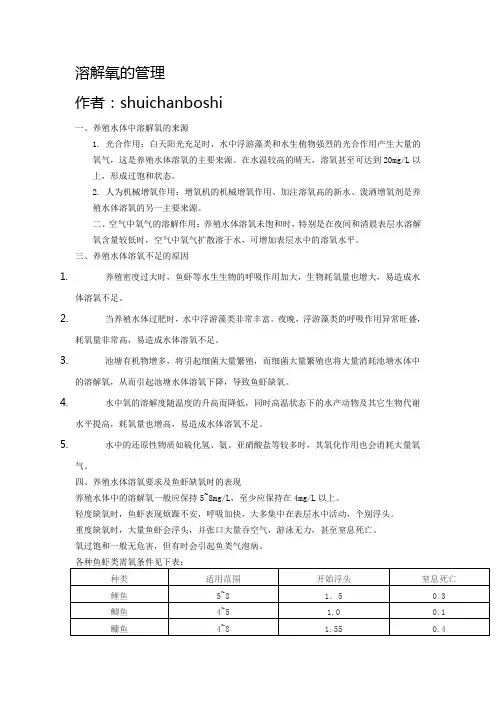

溶解氧的管理作者:shuichanboshi一、养殖水体中溶解氧的来源1. 光合作用:白天阳光充足时,水中浮游藻类和水生植物强烈的光合作用产生大量的氧气,这是养殖水体溶氧的主要来源。

在水温较高的晴天,溶氧甚至可达到20mg/L以上,形成过饱和状态。

2. 人为机械增氧作用:增氧机的机械增氧作用、加注溶氧高的新水、泼洒增氧剂是养殖水体溶氧的另一主要来源。

二、空气中氧气的溶解作用:养殖水体溶氧未饱和时,特别是在夜间和清晨表层水溶解氧含量较低时,空气中氧气扩散溶于水,可增加表层水中的溶氧水平。

三、养殖水体溶氧不足的原因1.养殖密度过大时,鱼虾等水生生物的呼吸作用加大,生物耗氧量也增大,易造成水体溶氧不足。

2.当养殖水体过肥时,水中浮游藻类非常丰富。

夜晚,浮游藻类的呼吸作用异常旺盛,耗氧量非常高,易造成水体溶氧不足。

3.池塘有机物增多,将引起细菌大量繁殖,而细菌大量繁殖也将大量消耗池塘水体中的溶解氧,从而引起池塘水体溶氧下降,导致鱼虾缺氧。

4.水中氧的溶解度随温度的升高而降低,同时高温状态下的水产动物及其它生物代谢水平提高,耗氧量也增高,易造成水体溶氧不足。

5.水中的还原性物质如硫化氢、氨、亚硝酸盐等较多时,其氧化作用也会消耗大量氧气。

五、溶解氧对其它有毒物质的影响水中保持有足够的溶解氧,可抑制生成有毒物质的化学反应,降低有毒物质(如氨、亚硝酸盐和硫化氢等)的含量。

在有充足溶氧存在的条件下,水中有机物腐烂后产生对鱼虾有害的氨和硫化氢,经微生物好氧分解作用,氨会转化为亚硝酸盐,再转化成硝酸盐,硫化氢则转化成硫酸盐。

硝酸盐和硫酸盐对鱼虾是无毒害的。

相反,当水中溶氧不足时,氨和硫化氢难以分解转化,因此这些有毒物质极易积累达到危害鱼虾健康的程度。

六、养殖水体的溶氧管理1.制订合理的放养密度,避免片面追求不合理的高密度。

2.新放水的池塘,全池泼洒“氨基酸肥水精华素”、“肽肥”,促进池塘有益浮游藻类的繁殖,并可在3~4天时间形成肥、活、嫩、爽的水色,不但为鱼、虾、蟹苗提供优良的生物饵料,而且其中大量繁殖有益藻类将通过光合作用为水体提供充足溶解氧。

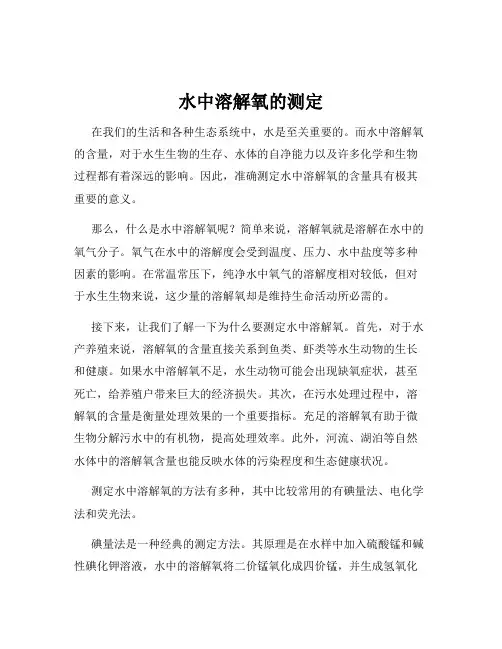

水中溶解氧的测定在我们的生活和各种生态系统中,水是至关重要的。

而水中溶解氧的含量,对于水生生物的生存、水体的自净能力以及许多化学和生物过程都有着深远的影响。

因此,准确测定水中溶解氧的含量具有极其重要的意义。

那么,什么是水中溶解氧呢?简单来说,溶解氧就是溶解在水中的氧气分子。

氧气在水中的溶解度会受到温度、压力、水中盐度等多种因素的影响。

在常温常压下,纯净水中氧气的溶解度相对较低,但对于水生生物来说,这少量的溶解氧却是维持生命活动所必需的。

接下来,让我们了解一下为什么要测定水中溶解氧。

首先,对于水产养殖来说,溶解氧的含量直接关系到鱼类、虾类等水生动物的生长和健康。

如果水中溶解氧不足,水生动物可能会出现缺氧症状,甚至死亡,给养殖户带来巨大的经济损失。

其次,在污水处理过程中,溶解氧的含量是衡量处理效果的一个重要指标。

充足的溶解氧有助于微生物分解污水中的有机物,提高处理效率。

此外,河流、湖泊等自然水体中的溶解氧含量也能反映水体的污染程度和生态健康状况。

测定水中溶解氧的方法有多种,其中比较常用的有碘量法、电化学法和荧光法。

碘量法是一种经典的测定方法。

其原理是在水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾溶液,水中的溶解氧将二价锰氧化成四价锰,并生成氢氧化物沉淀。

然后加入硫酸酸化,沉淀溶解,四价锰将碘离子氧化成碘单质。

最后用硫代硫酸钠标准溶液滴定生成的碘,根据硫代硫酸钠的用量计算出溶解氧的含量。

这种方法的优点是测定结果准确可靠,但操作相对繁琐,需要较多的化学试剂,且测定时间较长。

电化学法主要包括极谱法和电流测定法。

极谱法是利用氧在电极上产生的扩散电流与溶解氧浓度成正比的关系来测定溶解氧含量。

电流测定法则是通过测量氧敏感电极在水样中产生的电流来确定溶解氧的浓度。

电化学法具有快速、灵敏、操作简便等优点,但电极的稳定性和使用寿命可能会受到一定影响。

荧光法是一种近年来发展起来的新方法。

其原理是某些荧光物质在与氧分子接触时,其荧光强度会发生变化。

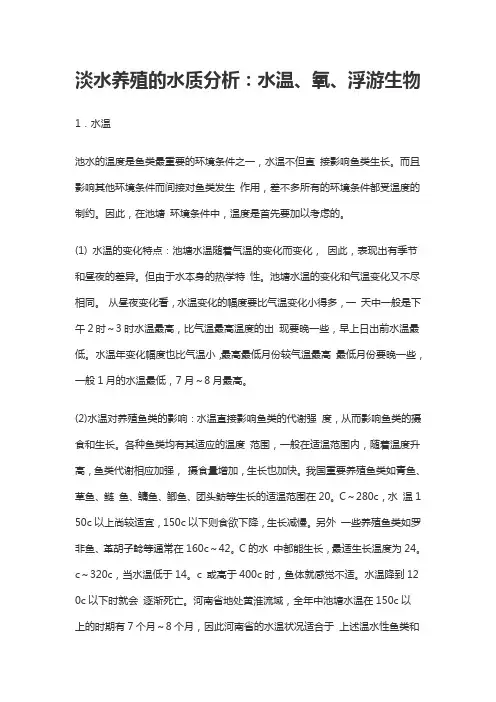

淡水养殖的水质分析:水温、氧、浮游生物1.水温池水的温度是鱼类最重要的环境条件之一,水温不但直接影响鱼类生长。

而且影响其他环境条件而间接对鱼类发生作用,差不多所有的环境条件都受温度的制约。

因此,在池塘环境条件中,温度是首先要加以考虑的。

(1) 水温的变化特点:池塘水温随着气温的变化而变化,因此,表现出有季节和昼夜的差异。

但由于水本身的热学特性。

池塘水温的变化和气温变化又不尽相同。

从昼夜变化看,水温变化的幅度要比气温变化小得多,一天中一般是下午2时~3时水温最高,比气温最高温度的出现要晚一些,早上日出前水温最低。

水温年变化幅度也比气温小,最高最低月份较气温最高最低月份要晚一些,一般1月的水温最低,7月~8月最高。

(2)水温对养殖鱼类的影响:水温直接影响鱼类的代谢强度,从而影响鱼类的摄食和生长。

各种鱼类均有其适应的温度范围,一般在适温范围内,随着温度升高,鱼类代谢相应加强,摄食量增加,生长也加快。

我国重要养殖鱼类如青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、团头鲂等生长的适温范围在20。

C~280c,水温1 50c以上尚较适宜,150c以下则食欲下降,生长减慢。

另外一些养殖鱼类如罗非鱼、革胡子鲶等通常在160c~42。

C的水中都能生长,最适生长温度为24。

c~320c,当水温低于14。

c 或高于400c时,鱼体就感觉不适。

水温降到12 0c以下时就会逐渐死亡。

河南省地处黄淮流域,全年中池塘水温在150c以上的时期有7个月~8个月,因此河南省的水温状况适合于上述温水性鱼类和部分热带鱼类的饲养。

另外,水温通过影响水的溶氧量而间接影响鱼类。

池塘的溶氧量随水温升高而减低,且水温上升鱼类代谢增强、呼吸加快、耗氧量增高,因而容易产生池塘缺氧。

这种现象在夏秋高温季节特别明显,必须引起注意。

(3)水温状况的改良:目前的生产和技术水平还不可能对一般池塘的水温完全加以人工控制,但部分的调节和控制则是可以办到的。

池塘水温的改良方法一般有以下几方面:①春季水温较低时,鱼池灌较浅的水,这样有利于池塘水温的提高,对鱼类的摄食、生长和池塘天然饵料生物的繁殖有利。

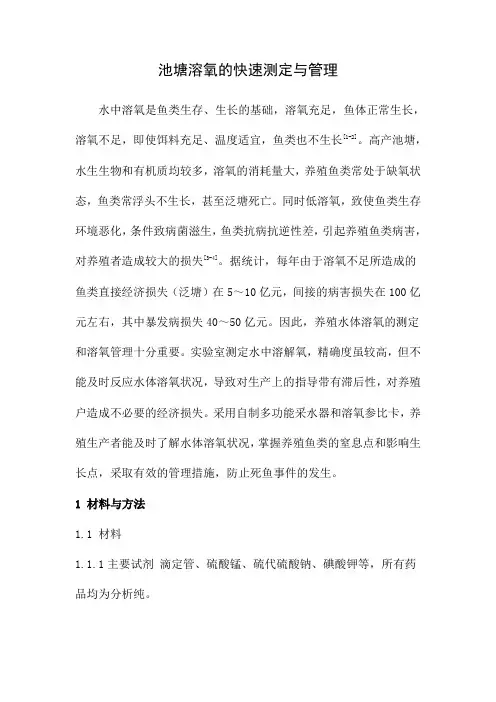

池塘溶氧的快速测定与管理水中溶氧是鱼类生存、生长的基础,溶氧充足,鱼体正常生长,溶氧不足,即使饵料充足、温度适宜,鱼类也不生长[1-2]。

高产池塘,水生生物和有机质均较多,溶氧的消耗量大,养殖鱼类常处于缺氧状态,鱼类常浮头不生长,甚至泛塘死亡。

同时低溶氧,致使鱼类生存环境恶化,条件致病菌滋生,鱼类抗病抗逆性差,引起养殖鱼类病害,对养殖者造成较大的损失[3-4]。

据统计,每年由于溶氧不足所造成的鱼类直接经济损失(泛塘)在5~10亿元,间接的病害损失在100亿元左右,其中暴发病损失40~50亿元。

因此,养殖水体溶氧的测定和溶氧管理十分重要。

实验室测定水中溶解氧,精确度虽较高,但不能及时反应水体溶氧状况,导致对生产上的指导带有滞后性,对养殖户造成不必要的经济损失。

采用自制多功能采水器和溶氧参比卡,养殖生产者能及时了解水体溶氧状况,掌握养殖鱼类的窒息点和影响生长点,采取有效的管理措施,防止死鱼事件的发生。

1 材料与方法1.1 材料1.1.1主要试剂滴定管、硫酸锰、硫代硫酸钠、碘酸钾等,所有药品均为分析纯。

1.1.2 实验池塘选择湖南省水产科学研究所内一个水面为0.27 hm2的精养池塘为实验对象。

1.1.3多功能采水器利用废旧塑料杯(瓶)改制成采水器,可采取水样、测定水体透明度、水温和气温,已获国家专利,专利号为ZL2009 2 0066008.2。

1.2 方法1.2.1溶氧(DO)参比卡的制备不同溶氧水平的去离子水,取二组平行样,固定。

参照GB/T 7489-1987碘量法,实验室内测定一组样品的溶解氧值,挑选合适溶氧段,拍摄相应水体固定后沉淀的颜色,制成溶氧参比卡。

1.2.2 精养池塘溶氧的周日变化选择夏季的晴天和阴天,每隔3 h 采样一次,检测精养池塘24 h内表层、底层溶氧的周日变化情况,为养殖者进行科学溶氧管理提供一些参考和依据。

2 实验结果2.1溶氧参比卡的制定根据鱼类溶氧要求和养殖户管理需要,选出一定量的色阶,制成不同溶氧含量范围的溶氧参比卡,如下图所示。

如何有效判断鱼池是否缺氧?有哪些正确调控溶氧的措施?

养鱼的池塘都需要保持水质有一定的溶氧浓度,这样才能够为鱼类提供足够的氧气用于生命活动所需要。

平时水体溶氧浓度在5毫克每升就足够鱼类需求,但是如果溶氧浓度降低,比如低到1.5毫克每升时候就会出现鱼类浮头的情况,如果更低就会导致水产窒息死亡,这个时候就出现了翻塘情况。

所以,当鱼类出现浮头的时候就说明水体出现缺氧情况了。

而且不同的鱼耐氧能力是不同的,比如鲤鱼、鲫鱼的耐氧能力比较强,青鱼、草鱼耐氧能力居中,而白鲢、鳊鱼的耐氧能力比较弱。

如果出现池塘缺氧,最先浮头的就是白鲢、鳊鱼。

其实,在养虾的池塘一般也会养殖一些白鲢作为鱼塘缺氧的指标动物。

只要白鲢浮头,那就说明水体出现缺氧了。

判断池塘是不是缺氧,最简单的办法就是通过观察鱼是否浮头来判断。

事实上,养鱼的鱼民都知道早上时候鱼都会浮头,正是因为这个时候溶氧浓度比较低。

如果我们咳嗽一下或者跺一下脚鱼快速的沉水,过好一会鱼再浮起来说明鱼塘缺氧不厉害,如果鱼任凭你怎么咳嗽跺脚就是不下去,而且嘴巴张得很大,就像我们跑完长跑后大口喘气的感觉,这个时候池塘肯定是高度缺氧了。

鱼塘缺氧后需要马上开始增氧机开增氧,以避免鱼出现窒息死亡。

对于增氧机的开启应当遵循一定的开机原则:晴天中午时候开机;阴天早上开机;连续阴雨天要在半夜开机,傍晚不可开机;鱼类浮头马上开机。

最后,如果池塘里面大量的鱼浮头,开增氧机也一时难以快速的解救这么多鱼,所以在大量浮头的地方投放一些增氧颗粒就很有必要了,这样可以快速的给水体增氧,避免鱼出现窒息死亡。

水产养殖业的灵魂——溶解氧水产养殖最怕的就是缺氧,它会产生过量有害细菌、氨氮、亚硝酸盐、硫化氢,造成鱼虾生长缓慢、偷死甚至爆发疾病。

掌握溶解氧的变化规律,可大大降低养殖风险,增加养殖成功率。

同人一样,水产动物必须在有氧的条件下生存,缺氧可使其浮头,严重时泛池致死。

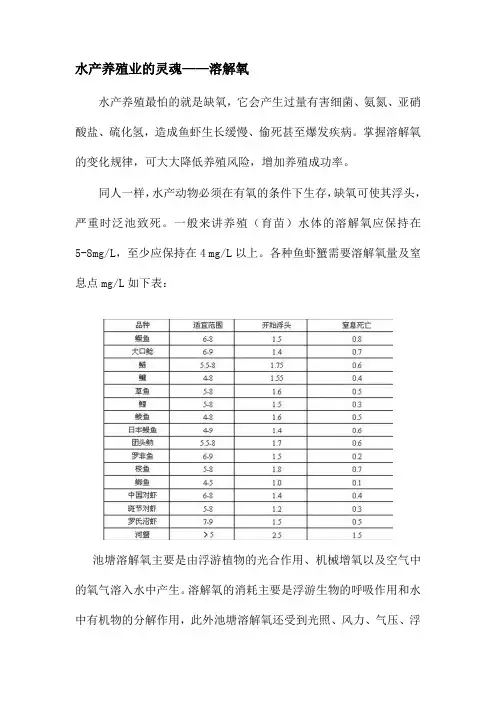

一般来讲养殖(育苗)水体的溶解氧应保持在5-8mg/L,至少应保持在4 mg/L以上。

各种鱼虾蟹需要溶解氧量及窒息点mg/L如下表:池塘溶解氧主要是由浮游植物的光合作用、机械增氧以及空气中的氧气溶入水中产生。

溶解氧的消耗主要是浮游生物的呼吸作用和水中有机物的分解作用,此外池塘溶解氧还受到光照、风力、气压、浮游生物、水质等多种因素的影响。

由于溶解氧看不见摸不着,凭人的感觉很难掌握是否缺氧,最好的办法就是采用溶解氧测控仪。

一、底部溶解氧变化是反映鱼虾是否健康的重要指标,可对底质和水质做出科学参考。

利用测氧仪器掌握水中溶解氧的变化规律,科学、可靠。

一天应做四次记录:1、早上05:30,一天内溶解氧最低阶段;2、上午08:30,是否开始喂料的依据;3、下午15:30,一天内溶解氧最高阶段;4、晚上23:00,是否全部开增氧机的依据。

通过长时间的观察记录,可预知底质、水质变化,提前调控。

1、底部溶解氧变化一天内不宜超过7mg/L,这是鱼虾健康的重要指标,底质、水质均良好,适合鱼虾生长。

在养殖早期阶段应定期投放分解池底有机物和培养有益藻相的微生物制剂;在养殖中后期阶段,定期投放分解池底有机物和降解亚硝酸盐及氨氮的微生物制剂,以减少由有机物诱发的缺氧,培养有益菌相和藻相;定期投放由贝壳烧制的粉末,提高养殖水体的总碱度。

养殖适宜的pH值是7.8—8.6,适宜的总碱度是100—200,不宜超过300或低于60。

但要注意:在养殖早期阶段,如果由于藻相不平衡而产生有害藻类,虽然底部溶解氧变化也正常,鱼虾也可能会发病。

2、底部溶解氧变化一天内在8—9mg/L,说明此塘养殖环境处于亚健康的状态。

浅谈水产养殖池塘中溶解氧的变化及调控摘要:众所周知,水产养殖过程中受到诸多因素影响,而这些因素当中池塘溶解氧又是非常重要的因素,对于溶解氧因素进行深入研究与讨论,有助于提高水产养殖的质量。

本文主要探讨水产养殖池塘中溶解氧的变化与调控措施,以供参考。

关键词:水产养殖;池塘溶解氧;变化;技术调控水产养殖工作中的溶解氧与池塘中鱼生长繁殖密切相关,此外还与池塘水环境的质量相关,因此提高对水产养殖池塘中溶解氧的关注与调控有着非常重要的作用。

1.溶解氧的含义及来源溶解氧是空气中分子态氧溶解在水中,也就是溶解在水中的氧的含量,其具体的水中溶解氧是对水体自净能力的重要指标,也是非常重要的水质标准,在养殖品种的过程中发挥无可取代的作用[1]。

究其来源,主要是通过浮游植物光合作用得以产生,此外还有空气中的氧气在水中溶入而产生,还有的则是水中溶解未饱和过程中大气氧气渗入水体中产生。

所以水中溶解氧会在空气中氧气溶入以及植物光合作用的情况下不断增加。

通常情况下,溶解氧会受到很大的光合作用影响,比如从每天早上的阳光普照开始,伴随光照的增加而增加,当光照达到最大值时水中溶解氧也会达到最大值,随后伴随光照的降低,水中溶解氧也会降低,直到晚上没有光照,就是溶解氧的最低值到来之时。

另外,溶解氧还会受到风度、压力、养殖密度、水中植物、水质好坏等方面的影响,其出现的变化较为复杂,影响因素众多,因此在对水产养殖池塘溶解氧的变化的研究需要考虑诸多方面的因素。

2.水产养殖池塘中溶解氧水平变化和调控策略分析由于受到生物因素与风力因素的影响,水产养殖池塘溶解氧会有不均匀的情况,比如在受到风向影响时,浮生植物处于上风位的数量会比下风位的数量更少,而上风位溶氧量则比下风位溶氧量更低。

到了夜间,下风位的浮游植物通常较多,那么池塘中浮游植物在进行呼吸作用的过程中,上风位溶氧量就会比下风位溶氧量明显更高。

此外,风力的大小还会直接影响水产养殖池塘上风位与下风位溶氧量的情况。

养殖渔业工作中的养殖场水体溶解氧调控技术随着养殖渔业的发展,养殖场水体溶解氧的调控变得越来越重要。

水体中的溶解氧直接影响着养殖生物的生长和发育,因此,采取有效的调控技术对于保障养殖业的可持续发展具有关键性意义。

本文将介绍一些常用的养殖场水体溶解氧调控技术。

一、增加水体曝气量水体中的溶解氧来源于空气中的氧气,因此增加水体曝气量是提高水体溶解氧浓度的有效措施之一。

常见的增加曝气量的方法包括使用曝气机、增设喷头等。

曝气机通过将空气注入水中,增加水体表面积与空气的接触,从而促进氧气的溶解。

二、调节养殖密度养殖密度过高会导致水体富营养化和溶解氧浓度下降。

因此,合理调节养殖密度是调控养殖场水体溶解氧的重要手段之一。

科学合理的养殖密度可保证养殖生物间的营养物质需求和氧气供给之间的平衡,从而提高水体溶解氧浓度。

三、提高水质管理水平良好的水质管理是保障养殖场水体溶解氧的关键因素之一。

水体中存在的有机废物和底泥会消耗溶解氧,影响水体中溶解氧的浓度。

因此,定期清理废物和底泥,减少水体中的氧气消耗是保证水体溶解氧浓度稳定的重要措施。

四、增加水体流动性增加水体流动性有助于提高水体溶解氧浓度。

水体的流动可以通过增加水泵的运转时间或者设置流动装置来实现。

流动的水体与空气的接触面积更大,有利于氧气向水体溶解。

五、控制投饵量和投饵频率过多的投饵会导致养殖场水体中的氧气大量消耗,从而降低水体溶解氧浓度。

因此,合理控制投饵量和投饵频率是调控养殖场水体溶解氧的重要手段之一。

六、增加水体气体交换面积通过增加水体表面积和空气的接触面积可以促进氧气向水体溶解。

例如,可以增加塘埂的宽度和长度,增加水体的表面积,提高水体气体交换效率,从而提高水体溶解氧浓度。

总结起来,养殖渔业工作中的养殖场水体溶解氧调控技术包括增加水体曝气量、调节养殖密度、提高水质管理水平、增加水体流动性、控制投饵量和投饵频率以及增加水体气体交换面积等。

合理运用这些技术可以提高水体溶解氧的浓度,保障养殖生物的健康生长,促进养殖业的可持续发展。

水中溶解氧的高处与低处决议了水质的好坏鱼塘水中溶解氧的高处与低处是水质好坏的重要指标。

全部陆生动物和海洋水生动物都必需在有氧条件下生存和繁殖。

假如它们缺氧,它们就会死亡。

池塘水体缺氧可导致鱼虾浮头,严重时泛池窒息而死,造成重点经济损失。

一,养鱼虾水体溶氧要求标准依据养殖从业者长期的养殖实践,池塘水中的溶解氧应保持在5mg/L~8mg/L,最低应保持在3mg/L。

低于这个值,就会发生鱼虾泛塘死亡。

在水产养殖中,水质轻度缺氧不会导致鱼虾死亡,但也会严重影响其生长速度,加添饵料系数,加添生产成本,降低养殖效率。

有人测定以草鱼为例,草鱼在重要生长期要求水中溶解氧大于5mg/L或饱和度大于70%为正常范围,最低为2mg/L,0.4mg/L是致死点。

在2mg/L时,草鱼开始浮头。

草鱼在溶氧量为2.72毫克/升的情况下比在5.56毫克/升的情况下,其生长速度降低98%,饲料系数提高4倍。

其它鱼虾也大致一样。

二,引起养殖水质中溶氧不足的原因1,气温高氧气在水中溶解度随温度上升而降低,如在一个大气压下,水温由10℃上升到35℃时,空气中的氧在纯水中的溶解度可以由11.27毫克/升降至6.93毫克/升,高温会引起溶氧降低。

此外,鱼类和其它生物在高温时因摄食运动量加大耗氧多也是一个紧要原因。

2,养殖密度过大养鱼一味努力探求高产量,苗种亩放养量过大,超出正常放养量。

这样,鱼类和水中生物活动呼吸作用加大,耗氧量当然也加大。

3,有机物的分解大量的有机物的分解作用,造成细菌活动大,消耗了水中大量的氧气,因此简单造成缺氧。

4,无机物的氧化作用造成缺氧养殖池塘水中和池塘淤泥存在的硫化氢、亚硝酸盐等会发生氧化作用,导致消耗大量溶解氧。

5,池塘淤泥过深过肥其实,池塘淤泥过深过肥也是消耗水体溶氧的一大因素。

据有人测验,水中溶解氧重要消耗因素不是鱼类和水生生物,而是水中与底泥中的有机物质氧化作用的消耗,一般鱼类消耗12%~15%,而淤泥耗氧量占到40%以上。

「值得收藏」老手把水产养殖中的溶氧分析得很透彻!什么叫溶氧?溶氧,溶氧,就是溶解在水中的氧气的数量。

我们平时所说的溶氧,其实就是指“溶氧量”,就是水体中溶解的氧气的数量。

水产养殖中溶氧的适合范围是多少?溶氧的合适范围为5-8mg/L,这里指的是池塘底部的溶氧量,不是表层的。

太高太低都不好,时高时低也不好,稳定最重要,稳定在合适范围更重要。

池塘中溶解氧的主要来源有哪些?1.藻类的光合作用2.风力的自然作用3.增氧机的机械作用4.增氧剂的化学作用藻类的光合作用是最重要的,池塘中60%以上的溶氧都来自于藻类的光合作用。

水中的藻类就是陆地上的花草树木,万物生长靠太阳,藻类也不例外。

而且不论是有益藻还是有害藻都能进行光合作用。

绿藻、硅藻是有益藻,也是水中最重要的溶氧来源;蓝藻虽然也是产生光合作用的“高手”,但同时也是水中“杀手”,所以它属于有害藻。

因此既要让水体得到充足的溶氧又不能让有害藻类疯涨。

风力的作用是很重要的辅助作用,池塘中5-20%的溶氧来自风力的作用。

风力大空气中溶解到水中的氧气就多,风力小溶解的氧气就少。

白天促进池塘水体的水平流动,打破分层,让上层高溶氧带到底层,使池塘底部得到一定的溶氧;夜晚也促进池塘水体流动,但同时会把底层有害物质搞到中上层,造成池塘溶氧不足。

增氧机的作用也是很重要的辅助作用,池塘中5-20%的溶氧来自增氧机的作用。

它跟风力一起作用,才能更好地发挥作用。

它的主要作用是促进池塘水体水平和垂直流动,打破分层。

它跟风力作用一样,白天提高底层溶氧,夜晚也会把底层耗氧物带到上层,影响上层溶氧。

增氧剂的作用是急救和持续增氧的作用,特别是晚上突然停电或阴雨天气,全塘干洒增氧剂才能让你放心。

如果不见浮头,一般用颗粒的,直接扔到塘底;如果看到浮头或水中有害物质还多,就马上用粉末的全塘泼洒。

池塘中主要的耗氧因素有哪些?1.微生物(细菌)耗氧(包括底泥中的有害物质)2.藻类耗氧3.鱼虾耗氧池塘底部的微生物的生长与繁殖是池塘最严重的耗氧因素,池塘中60%以上的耗氧都来自于池塘底部。

看四个指标简易估测池塘溶氧度

养殖池塘水质调节好坏的主要标志是水体中溶解氧的多少,利用池中生物估测溶解氧,可有效掌握水质调节,为科学管理提供依据。

看鱼类反应

不同的水产动物在水体中对溶解氧的要求不同,池塘中放养一些对溶解氧要求高的水产动物,如鲢鱼、鳙鱼等,通过观察这些耐氧能力弱的鱼类反应,可估测水中溶解氧。

一般情况下,水中溶解氧大于每升4毫克时,此类鱼无不良反应,而溶解氧小于每升4毫克时,此类鱼易产生不良反应。

当这些鱼类群集水面,直接吞吸空气,即产生浮头现象时,表明水中溶解氧已降到每升1毫克左右;当池鱼狂游乱窜、横卧水面,窒息死亡,即形成泛塘时,表明水中溶解氧已低至每升0.4-0.6毫克,需及时增氧。

看浮游植物多少

浮游植物在水中进行光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气,可增加水中溶解氧。

尤其是水体中的绿藻,夏季生长旺盛,释放出大量氧气,可使水中溶解氧高达每升10毫克。

因此,夏季全池泼洒水体消毒杀菌药时,要注意防止绿藻大量死亡,引发池中缺氧,发生浮头现象,甚至造成泛塘。

看水草覆盖面大小

池塘中水草通过光合作用,也可释放氧气,增加溶解氧。

当池塘中水草覆盖面达全池1/2时,水中溶解氧在晴天中午可达每升10毫克以上,水草覆盖面积达全池1/3时,水中溶解氧可达每升8毫克,水草覆盖面积越大,水中溶解氧越高,因此,种植水草是增加溶解氧的有效途径。

看池水水色

水色过淡,浮游植物少,水中溶解氧一般不超过每升5毫克;水色过浓,说明有机质腐烂分解,水质调节恶化,此时水中溶解氧很低,一般不超过每升4毫克。

适宜的水色为鲜绿色、黄绿色或墨绿色,该种水色条件下,水中溶解氧可达每升10毫克。

气温升高,养殖户应做好水质调控,防止鱼类浮头和泛池随着气温逐渐升高,一些养殖密度高的成鱼池,在投饵和施肥较多的情况下,容易造成水质恶化而引起鱼浮头、泛池或爆发疾病,造成无法弥补的损失。

因此,广大养殖户应做好日常的水质调节工作。

首先带大家了解一下浮头和泛池的定义,浮头是指由于各种原因引起养殖池塘水体缺氧而导致鱼类群集于水面吸氧的现象。

而泛池是指池水严重缺氧或浮头后没有及时采取解救措施,导致池塘养殖鱼类出现大量窒息死亡的现象。

那么,造成浮头的原因有哪些?第一,由于温度急剧变化而引起上下水层急速对流,使池中溶解氧迅速降低。

随着气温的升高,尤其是到了夏天,底层氧债大,如遇突然的雷阵雨导致气温急剧下降,温度较低的雨水进入鱼池,使表层水上下对流,上层氧被迅速消耗而得不到补充,与此同时还可能导致一些有害气体放出,从而引起浮头甚至泛池。

第二,光合作用不足,如遇阴雨天或大雾天气,光照不足,水体中的水生植物不能正常进行光合作用,导致水中溶解氧下降。

第三,因水质过肥或败坏引起的浮头。

施肥或残饵导致水质过肥,水中浮游生物多,底栖动物多,有机物多,对氧气消耗大,造成鱼类缺氧。

第四,放养密度过大。

以上四点是造成养殖池塘浮头的主要原因,那么养殖户如何提前预测浮头情况的发生呢?第一,根据天气,天气闷热,无风气压低,连续阴雨,久晴无雨而突然变天。

第二,季节,高温季节容易发生泛池,此时,化学耗氧量和生物耗氧量大,塘内鱼多,一般后半夜会发生浮头。

第三,根据水色判断,池水过浓,透明度小,或出现水华,遇天气变化浮游生物大量死亡,易引起浮头。

另外,水发暗,浑浊,水面出现浮沫或皮膜表明水质老化,有机物耗氧多,即将有藻类死亡。

第四,根据鱼的活动情况判断,鱼无病,天气正常而吃食突然减少表明水质不好,水中缺氧,晚上易出现浮头。

浮头情况轻重的判断:(1)浮头开始的时间,开始越早越严重。

(2)浮头地点,在池塘中央浮头为轻浮头,扩散及池边为重浮头。

(3)受惊吓的反应,稍有惊动(击掌、手电照射水面)鱼即下沉为轻浮头,反应迟钝者为重浮头。

养殖水质监测指标与数据分析方法养殖水质监测是现代养殖业不可或缺的一项工作,它关系到养殖产业的可持续发展和水生物的健康生长。

水质监测指标与数据分析方法,为养殖场提供了科学的依据,帮助养殖户避免水质问题,提高水生物的存活率和产量。

一、监测指标的重要性养殖水质监测指标是指对水质状况进行定量分析的指标。

通过监测指标,我们可以了解水中的溶解氧、温度、PH值、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐等重要参数,以及水中病原微生物和重金属等有害物质的含量。

这些指标的变化情况直接影响着养殖水环境的健康程度和养殖生物的生长状况。

首先,溶解氧是衡量水体中氧气含量的重要指标。

养殖过程中,水中溶解氧的含量与水生物的生长发育密切相关。

过低的溶解氧含量会导致水生物窒息,严重影响其生长健康。

因此,监测水中溶解氧含量,及时采取措施维持其在合适的范围内,是养殖水质监测的重要任务之一。

其次,温度是另一个需要监测的指标。

水温的变化会影响水生生物的新陈代谢及其免疫力。

对于不同种类的养殖生物,适宜的温度范围各不相同。

因此,对于不同类型的养殖场,需要根据养殖对象的特点,科学合理地选择水体的温度,保持其稳定性,从而促进养殖生物的生长。

此外,PH值也是一项重要的监测指标。

水体的PH值可以反映出水质的酸碱性。

过高或过低的PH值都会对水生生物产生不利影响。

因此,保持水体的PH值在适宜的范围内,有助于维持水生生物的正常生长。

最后,氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐等指标的监测,可以提供水质中有害物质的含量。

这些物质的过量积累会直接影响到水生生物的健康。

适时监测并进行相应调控,有助于保持水体的稳定性和水生生物的健康状况。

二、数据分析方法的应用养殖水质监测是基于大量数据的分析和比对。

为了更好地利用这些数据,提高水质监测的准确性和敏感性,科学家们开发了一系列的分析方法。

其中,统计分析方法是最常用的一类。

通过对监测数据进行统计分析,可以得出不同指标的平均值、最大值、最小值和标准差等,从而更好地了解水体状况的分布情况。

水产养殖中溶解氧的检测与控制技术初探摘要:在水产养殖中,一旦出现水体溶解氧含量不足,就会使得水产生物降低饲料消化率和摄食强度、减缓生长速度、降低抵抗力甚至导致直接死亡。

本文对于水产养殖中溶解氧不足的原因、溶解氧的变化规律、溶解氧的检测和控制技术等进行了初步的探究。

关键词: 水产养殖;溶解氧;检测;控制一、引言养殖水体中的溶解氧含量是水产生物生长发育的一个主要限制性因素,也是人们在水产养殖中最为关注的水质因子之一。

水产生物只有在溶解氧含量充足的养殖水体中,才能够维持正常的生长和代谢,而一旦养殖水体出现溶解氧含量不足,就会使得水产生物降低饲料消化率和摄食强度、提高饵料系数、减缓生长速度、降低抵抗力等,严重时甚至直接导致水产生物的死亡。

因此,深刻理解溶解氧对于水产生物的重要作用,掌握水产养殖中溶解氧的检测和控制技术,对于人们控制水产养殖的损失、提高水产养殖的收益,有着不容忽视的影响。

二、水产养殖中溶解氧含量不足的原因及其变化规律养殖水体中溶解氧含量不足的原因,通常包括气温过高、养殖密度过大、有机物的分解作用和无机物的氧化作用等等。

随着温度的升高,氧气在水中溶解度会逐渐降低,同时,水产动物的呼吸作用及其耗氧量也会随之增加,因此,高温环境下养殖水体的溶解氧含量会明显的下降;而养殖密度过大,显然耗氧量也就相应增加;通常有机物越多,细菌也就越活跃,这种对有机物的分解过程一般都需要消耗大量的溶解氧;当水体中含有硫化氢、亚硝酸盐等无机物时,会发生氧化作用从而消耗大量的溶解氧。

在养殖水体中,溶解氧含量通常呈现昼夜变化、季节变化和垂直变化等变化规律。

在昼夜变化中,由于白天水体中的植物能够进行光合作用来逐渐增加溶解氧,因此水体中的溶解氧含量呈现出白天高于夜间、下午高于早晨的变化规律;在季节变化中,春冬季节由于水体中的植物光合作用弱,但同时水产生物的耗氧活动也弱,因此呈现溶解氧含量低但变化小的特点,而夏秋季节由于水体中的植物光合作用强,但同时水产生物的耗氧活动以及有机物的分解活动也强,因此呈现溶解氧含量高但不稳定的特点,是水产养殖中容易出现溶解氧问题的季节;在垂直变化中,由于光线进入水体之后逐渐减弱,导致水体中的溶解氧含量在垂直方向上呈现出上层高、下层低的非均匀递减分布,并在高温季节尤为明显。

水产学中溶氧情况的判断一、溶氧的重要性溶氧是水产养殖中非常重要的指标之一,它直接关系到水体中生物的生长发育和健康状况。

水中溶解的氧气是水生生物进行呼吸作用的重要物质,能够维持水生生物的新陈代谢,影响其生长速度和免疫力。

如果水体中的溶氧含量过低,会导致鱼类缺氧甚至窒息,严重时会引发鱼类大规模死亡事件。

二、溶氧的测定方法1. Winkler法:该方法是目前应用最广泛且准确度较高的测定溶氧的方法。

它通过将水样中的溶解氧与亚硫酸钠反应生成亚硫酸盐,再与碘化钾反应生成碘,最后用硫代硫酸钠滴定测定溶解氧的含量。

2. 电化学法:该方法是利用电极与水样中溶解氧发生氧化还原反应,通过测量电极产生的电流来计算溶解氧的含量。

常用的电极有氧阴极和银/银氯化银电极等。

三、影响溶氧情况的因素1. 温度:溶氧容量随着温度的升高而降低。

一般来说,水温每升高1摄氏度,溶氧容量会减少2%~5%。

2. 盐度:海水中的溶氧容量相对较低,一般为淡水的60%~80%。

高盐度会降低溶氧容量,对于海水养殖的水产生物来说,需要特别注意溶氧情况。

3. 水体流动:水体流动有助于增加溶氧量,通过氧气与空气接触的面积增大,促使氧气更好地溶解于水中。

4. 水体污染:水体中存在大量有机物质时,会消耗溶解氧,导致溶氧量降低。

因此,在养殖过程中要注意控制水体污染,保持水质清洁。

水产学中溶氧情况的判断对于养殖水产的健康发展至关重要。

通过合理的测定溶氧方法,及时了解和监控水体中溶氧含量,可以采取相应的措施来调节和改善溶氧情况。

同时,要注意水体的温度、盐度、流动与污染等因素对溶氧的影响,确保水产养殖环境的良好状态,为水生生物提供良好的生长环境。

鱼儿浮头、泛塘起因不同防控对策也各异!作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2021年第5期朱云生本文为了能够更加方便认识鱼类浮头、泛塘的不同情况,把鱼类浮头分为两大类:水体溶氧偏低浮头,水体溶氧不低但仍浮头,并就在不同情况下引起的鱼类浮头或泛塘如何有效防控对策进行介绍。

一、水体溶氧偏低鱼浮头或泛塘1.养殖密度过大引起的浮头。

当鱼类密度过高的时候,到了夜晚特别容易浮头。

晚上藻类没有办法进行光合作用产氧,池塘中的溶氧除了会被浮游动植物的呼吸作用消耗外,剩余的大部分溶氧都会被鱼类的呼吸作用消耗,过多的鱼类会加速溶氧的消耗,当溶氧过低时便会出现鱼类浮头现象,严重时会泛塘。

防控对策:根据具体情况合理安排放养密度,适时把达到上市规格的鱼起捕上市,降低鱼的密度。

养殖水体要进行清塘消毒,灌水时要在进水口设置筛绢滤水口袋,避免野杂鱼及虫卵入池。

必要时用杀虫药杀灭过多的浮游动物。

同时需要提早开启增氧机、加水、撒施增氧粉等措施便可得到缓解。

2.水质过肥。

当水质过肥水中藻类丰富时,大量的藻类大量消耗氧气,再加上池塘溶氧昼夜变化很大,白天溶氧很高,可达14mg/L以上,如果是鱼苗池,容易得气泡病,晚上很低,低至3mg/L以下,造成鱼类缺氧浮头。

防控对策:这类池塘状况,可以通过换水、加水,使用芽孢杆菌等菌制剂来调节,增加白鲢的放养量使其摄食水中藻类,也可以使用硫酸铜、二氧化氯等等药物来杀灭藻类。

同时,在饲养管理中,及时捞除饲草残渣;使用有机肥料应经充分发酵后少量勤施。

控制投料并合理使用聚合氯化铝或大苏打吸附水体中大分子颗粒,合理开启增氧机。

3.淤泥过厚。

长期不清淤的池塘,底部淤泥会消耗大量的溶氧,也容易引起亚硝酸盐超标,当出现缺氧浮头现象的时候,淤泥厚的池塘缺氧解救回来的概率要低于每年都清淤的池塘。

防控对策:做好池塘每年1次清淤工作可减少鱼类的浮头或泛塘。

4.短时间强降雨天气变化引起的浮头。

短时间的强降雨,晴天傍晚雷阵雨、刮冷风或开增氧机,都会使池水上下层提前对流,溶氧高的表层水下沉,上层水的溶氧会被用来偿还底部的氧债;底层水却夹杂各种有害气体甚至沉渣泛起,这时候整个水体溶氧相对较低,这也是为什么连续高温后突降暴雨容易大量泛塘的主要原因之一。

水体中溶解氧的含量变化及相关问题宜阳一高范月霞溶解氧指溶解在水中的氧,在水中以分子状态存在,是水质好坏的重要指标之一,通常用1L水中溶解氧的毫克数来表示。

对于人类来说,健康的饮用水中溶解氧含量不得小于6mg /L,对于水中鱼类而言,溶解氧需大于4mg/L才能保证其正常的生命活动。

1 影响水体中溶解氧含量的条件水体,不同于单纯的水。

它除了包括水之外,还包括水中的植物、动物、底泥等,属于生态系统的概念范畴。

因此水体中的含氧量与水体中生物群落的组成,分布等密切相关。

1.1 两种作用水体中溶解氧的含量受到两种作用的影响:一是耗氧作用。

包括需氧有机物降解时的耗氧、生物呼吸时的耗氧以及无机物的氧化耗氧等。

所谓需氧有机物,是指在微生物的生物化学作用的分解过程中需要消耗氧的有机物。

如糖类、蛋白质、脂质、木质素等。

这类污染物若过量排放,会大量消耗水中的溶解氧。

生物呼吸的耗氧,则指水中植物、动物及需氧细菌等需氧生物所耗的氧。

无机物的的氧化耗氧则指如Fe、H2s等还原性物质在氧化过程中所消耗的氧。

其中,需氧有机物降解和生物呼吸所耗氧是主要的。

另一种作用是富氧作用。

主要包括空气中氧的溶解和水生植物的光和作用等。

1.2 环境因素天然水体溶解氧的含量是各种环境因素综合作用的结果。

除与水体中生物数量和有机物数量有关外,还与大气中的氧分压、水温、水层、水面状态、水的流动方式等因素有关。

正常情况下,地表水的溶解氧含量一般为5mg/L~10mg/L,一般清洁河流、湖泊可大于7mg/L,有风浪时,海水溶氧量可达14mg/L,水藻繁生的水体,溶氧量常处于过饱和状态,地下水溶氧量较少,深层水中甚至无氧。

2 几种常见情况下的变化2.1 正常情况下的变化正常情况下,各种水体都能保持一定的溶解氧水平,但由于各种因素的综合影响,两种作用相互消长,使得水体中的溶解氧呈现一定的时空变化。

(1)在时间上,主要存在日变化和季节变化。

这主要是因为温度和光照(包括光照强度与日照长短)等因素会随着昼夜交替、季节变更而发生变化。