三峡大坝对环境的影响

- 格式:ppt

- 大小:117.50 KB

- 文档页数:15

长江三峡大坝对生态环境的影响自从长江三峡大坝建成以来,其对生态环境产生的影响备受关注。

这个巨大的水利工程不仅为中国的发展带来巨大的经济利益,也带来了一系列的环境挑战。

在这篇文章中,我们将探讨长江三峡大坝对生态环境的影响,从水质、生物多样性和泥沙沉积等方面入手。

首先,长江三峡大坝建成后,水质产生了明显的变化。

由于大坝截断了水流的自由流动,水库中的水流速度减慢,水体与岸边的交换也减少,导致大量的有机废料在水体中积聚。

这些有机废料分解产生氨氮和硝酸盐等化学物质,对水生生物造成了不可忽视的影响。

此外,大坝水库的堆积沉积物也被废料覆盖,导致富营养化现象的加剧。

这些问题不仅影响了水质,还可能污染下游的农田和饮用水源,给生态环境和人类健康带来了风险。

其次,长江三峡大坝也对生物多样性产生了重大影响。

由于大坝阻隔了鱼类等水生动物的迁徙路径,很多鱼类无法完成其生存繁殖的周期。

长江是中国最重要的鱼类繁殖基地之一,但大坝的建成导致了鱼类的数量急剧下降。

一些特有的鱼类物种甚至濒临灭绝。

这对于整个长江流域的生态平衡来说是一个巨大的威胁。

另外,长江三峡大坝的建设也对泥沙沉积产生了显著影响。

在大坝建成前,长江一年四季都会带来大量的泥沙沉积到下游的农田和河道中,为农业生产和河岸生态环境提供了养分。

然而,大坝阻断了泥沙的顺流运动,在上游堆积了大量的沉积物。

这不仅导致下游的土壤贫瘠化,还加速了海洋侵蚀,造成河道淤积。

这些问题不仅给农田带来了严重的困扰,还加剧了下游城市的洪水风险。

然而,值得注意的是,虽然长江三峡大坝对生态环境产生了不可忽视的影响,但在工程建设的过程中也进行了一系列的生态保护和环境治理措施。

例如,在大坝下游建设了一系列的污水处理设施,以减少废水的排放。

同时,也积极推动了退耕还林还草和植树造林等生态恢复项目,以保护受影响的自然生态系统。

这些努力在一定程度上减轻了大坝对生态环境的负面影响。

综上所述,长江三峡大坝对生态环境的影响是复杂而深远的。

浅谈建立三峡大坝对生态方面的影响摘要:“更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖,神女应无恙,当惊世界殊。

”三峡大坝,世界第一大的水电工程,从最初的设想、勘察、规划、论证到正式开工,经历了75年。

在这漫长的梦想、企盼、争论、等待相互交织的岁月里,三峡工程载浮载沉,几起几落。

如今的建成,在防洪、发电和航运方面发挥了无法计数的伟大效益。

但是其在生态方面的影响,是巨大的,也是无益的。

2011年,千湖之省湖北省发生60年一遇大旱,随后急转为涝,三峡大坝又一次被推向封口浪尖。

纵观近年,多灾害性气候,近年(今年尤为严重)各地暴雨,09年重庆洪灾,08年汶川地震,三峡大坝一直饱受非议,其对生态环境影响一时间众说纷纭各执其词,因此调研三峡大坝对生态方面的影响是极其重要的。

关键词:三峡大坝防洪发电航运生态一、三峡大坝简介1.概况三峡大坝,世界第一大的水电工程,位于西陵峡中段的湖北省宜昌市境内的三斗坪,距下游葛洲坝水利枢纽工程38公里。

是世界上规模最大的混凝土重力坝。

三峡工程是迄今世界上综合效益最大的水利枢纽,在发挥巨大的防洪效益和航运效益外,其1820万千瓦的装机容量和847亿千瓦时的年发电量均居世界第一,三峡大坝荣获世界纪录协会世界最大的水利枢纽工程世界纪录,其规模宏大、综合效益显著、涉及面广、影响深远。

2.运作原理三峡水利枢纽主要建筑物由大坝、水电站、通航建筑物等三大部分组成。

枢纽建筑物总体布置格局为:河床中部布置泄洪建筑物,两侧布置电站坝段和坝后式厂房,左、右厂房分别设置14台和12台单机容量70万千瓦的水轮发电机组,通航建筑物均布置在左岸。

三峡电站全部建成后,共装有32台70万千瓦的水轮发电机组,总装机容量将达到2240万千瓦。

三峡工程建成后所形成的水库全长660公里,回水由大坝直达重庆,属典型的河道型水库。

三峡水库正常蓄水位高程175米,防洪限制水位高程145米,总库容393亿立方米,其中防洪库容为221.5亿立方米。

三峡1.对局部地区气候的影响水库对周围地区气候有明显调节作用,影响范围垂直方向不超过400米,两岸水平方向约1~2千米,年均温增加0.1~0.2℃,冬春季节月均温升高0.3~1.3℃,夏季降低0.9~1.2℃,雾日增加约2天。

冬季升温对柑桔、油桐等经济作物有利,夏季降温对重庆市境等地气候有所改善。

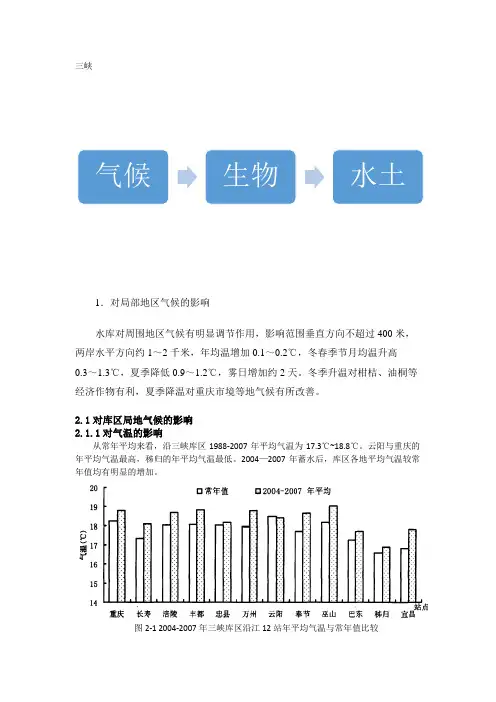

2.1对库区局地气候的影响 2.1.1对气温的影响从常年平均来看,沿三峡库区1988-2007年平均气温为17.3℃~18.8℃。

云阳与重庆的年平均气温最高,秭归的年平均气温最低。

2004—2007年蓄水后,库区各地平均气温较常年值均有明显的增加。

图2-1 2004-2007年三峡库区沿江12站年平均气温与常年值比较从图2-2看出,三峡库区平均气温年际变化不大,库区气温有上升的趋势。

从趋势线上可以看出,2000年以前库区的年际间平均气温与常年值【注:本文中局地气候的常年值为1971—2000年的平均值〔下同〕。

】波动较大,而且始终是围绕着常年值上下波动。

但从2001年起,三峡库区年平均气温存在明显上升趋势,变化趋势不再围绕常年值变化,而是偏离常年值的年际间小幅波动上升(2006年除外),三峡库区平均气温均比常年偏高0.2~0.4℃;2006年三峡库区平均气温达18.8℃,较常年偏高1.0℃, 2007年库区平均温度为18.3℃,比常年偏高0.5℃。

说明三峡工程建设及其蓄水对库区平均气温产生了一定的影响。

图2-2 1988-2007年三峡库区沿江12站年平均气温与常年值比较从常年同期来看,如图2-3所示,年内气温最高值一般出现在8月份,为28.21℃.最低值出现在1月份,为6.7℃,气温的年较差为21.50C。

年内,1、2、12月月平均气温皆低于10℃; 3、4、10、11月月平均气温在10~20℃之间,5-9月各月平均气温均在20℃以上,7, 8月份在28℃左右。

平均气温月际之间升降变幅差异较大,冬季各月和盛夏7、8月份库区气温变化最小,为1℃左右;春、秋季,3、4月和10、11月份,气温变化剧烈,升温与降温幅度一般为5-6℃.蓄水后各月平均气温均比常年同期值偏高。

![5[1].3三峡工程对生态环境和名胜古迹的影响与对策1](https://uimg.taocdn.com/6e43e18683d049649b665850.webp)

“三峡大坝”教研

三峡大坝教研

简介

三峡大坝位于中国长江上,是世界上最大的水利工程之一。

它位于湖北省宜昌市和四川省宜宾市之间,横跨长江。

本次教研旨在探讨三峡大坝的重要性及其对环境和当地社会的影响。

三峡大坝对环境的影响

三峡大坝的建设和运营给当地环境带来了多重影响。

水库蓄水带来的影响

三峡水库的蓄水对当地环境产生了很大的影响。

蓄水导致水面上升,淹没了大片土地和森林。

这不仅对当地动植物的生态环境造成了破坏,还给人类活动带来了困扰。

生态系统改变

大坝对周围生态系统的改变也是一个问题。

水库蓄水后,水流减少,对下游的生态系统产生了影响。

一些物种数量减少,甚至濒临灭绝。

三峡大坝对社会的影响

三峡大坝的建设和运营也对当地社会产生了深远的影响。

移民问题

由于建设三峡大坝需要淹没大片土地,许多人被迫迁移。

这对这些人的生活产生了很大的影响,还引发了一系列的社会问题。

发电和经济影响

然而,尽管三峡大坝带来了一些负面影响,但也为中国带来了巨大的经济效益。

三峡大坝的发电能力为中国提供了大量的清洁能源,推动了当地经济的发展。

结论

三峡大坝作为世界上最大的水利工程之一,对环境和当地社会产生了深远的影响。

虽然它带来了负面影响,但也促进了经济发展和清洁能源利用。

在未来,我们需要继续关注三峡大坝的环境和社会影响,并寻找更加可持续和环保的解决方案。

对三峡大坝引发的生态环境问题的研究三峡大坝曾被我国誉为20世纪的建筑奇迹之一,但现在这个横跨浩荡长江的大坝却成为一个威胁环境的灾难。

下面我将从以下几个方面研究三峡大坝对生态环境的影响。

一、对土地资源的影响三峡大坝的建立使得人多地少、土地短缺矛盾突出,不合理的开发造成当地植被破坏,气候变化,对各种动植物产生影响生,使得态退化,水土流失加剧。

同时还影响了当地的地质基础的稳定。

有地质学家称,三峡大坝拦截水量的庞大重力已开始在好几个地点侵蚀长江陡峭边岸。

再加上水位波动频繁,因而引发了一系列的滑坡灾害,也使得大坝附近的地区的地质结构被破坏。

大坝四周的侵蚀和山体滑坡现象极为严重。

07年7月14日,一条长江支流发生特大滑坡灾害,滑坡山体长、宽均在1公里左右,而厚度达18米。

13名农民被吞没在泥石流中。

滑坡体进入长江支流后激起两层楼高的大浪,摧毁了20余艘船舶,并导致11名渔民丧生。

虽然官方称此次灾害乃暴雨所致,但地质学家称,是江水水位突然变化导致河岸岩石松动引起的。

二、对水资源的影响在大坝初建时,江水淹没了许多有毒工厂。

大坝建成后,由于江水被大坝阻拦,农业残留物、生活及工业污染物无法顺流而下排入大海,而是倒灌回水库,使得库区水体的污染不断加重。

虽然政府部门说建了很多污水处理厂,但实际上许多污水处理厂并未与城市污水系统相连通。

三峡蓄水之后,水流变缓,河流的自净能力大减,三峡水库水质明显变坏,特别是过去水质好的支流河段,水质恶化问题更加严重。

部分出现“水华”现象,且发生范围、持续时间、发生频次明显增加。

部分支流居民饮水源堪忧,特别是香溪河、大宁河、梅溪河等情况突出。

今年丰度县因支流富营养化而发生5万人饮用水污染,小江浮萍、水葫芦疯长等问题。

三峡大坝对中国两大河流之一———长达3900英里、旱涝无常的长江的调节能力也遭到质疑。

今年春天,下游城市遭遇大旱,通常可停靠港口的船只无法航行,但三峡大坝未能发挥调水功能消除这一问题,本月湖北省大约40 万人缺水。

三峡环境评估报告三峡大坝是中国最著名的水利工程之一,它位于长江上游的湖北省宜昌市,是世界上最大的水电站之一。

大坝的建设实施了三峡工程,这是一个巨大的工程项目,旨在减轻长江中下游地区的洪水威胁,并提供清洁的能源。

然而,三峡大坝的建设也引发了许多环境问题,这些问题需要通过环境评估来解决。

首先,三峡大坝的建设导致了洪水演变的变化。

大坝的建成使得长江上游的洪水峰值减小,但下游的洪水峰值增大。

这对下游城市和农田造成了巨大的洪水威胁,可能导致严重的灾害。

因此,需要对大坝的水位管理和洪水调度制定详细的方案,以最大限度地减少洪水威胁。

其次,三峡大坝的建设对下游沿岸的生态系统造成了重大影响。

大坝的建设导致了长江沿岸的湿地和栖息地的破坏,对下游的渔业和野生动物种群造成了严重损害。

为了保护这些生态系统,必须采取措施恢复和保护湿地,并确保鱼类和其他物种的迁徙通道得到良好的保护。

此外,三峡大坝的建设也引发了地质灾害的风险。

大坝的建设导致了土壤和岩石的改变,可能引发滑坡、岩溶和地震等地质灾害。

为了减少这些风险,必须对大坝及周边地区进行详细的地质勘探和监测,并采取适当的防灾措施。

最后,三峡大坝的建设还对长江的水质产生了重大影响。

大坝的建设导致水质变化,增加了河水中的悬浮物和底泥,影响了下游的供水和水源的质量。

为了解决这个问题,必须加强水资源管理,采取适当的废水处理和污染控制措施,以确保长江的水质达到可持续的水平。

总之,三峡大坝的建设对环境造成了许多影响,包括洪水演变、生态系统破坏、地质灾害风险和水质变化等。

为了解决这些问题,必须进行详细的环境评估,并采取适当的措施来减少环境影响。

只有这样,我们才能确保三峡大坝的持续发展,同时最大限度地保护长江的环境。

三峡工程与生态环境的关系组员:邓晨刘潇钧冯艳敏余朝忠王宁王利超冯飞艳陈文彪三峡工程与生态环境的关系众所周知,三峡工程是我国有史以来建设的最大型的工程项目。

他不可避免地与巨大的争议相伴,也引发了诸多问题,其中与生态环境之间的关系不容小觑。

一、三峡工程的基本资料三峡工程位于中国重庆市市区到湖北省宜昌市的长江干流上。

大坝位于宜昌市上游的三斗坪,俯瞰三峡水电站并和下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。

他是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设的最大型的项目。

三峡工程的总体建设方案是“一级开发,一次建成,分期蓄水,连续移民”。

工程分三期进行,总计约需十七年,目前已完成一期,二期和三期工程已经全部建成。

三峡工程水库正常蓄水位175米,总库容393亿立方米;水库全长600余公里,平均宽度1.1公里;水库面积1084平方公里。

它具有防洪,发电,航运等综合效益。

二、三峡工程对自然生态环境的影响(1)库区气候:A 对气温的影响:三峡工程使库区的年平均气温略有升高,增加幅度在0.2摄氏度左右。

B 对风的影响:三峡工程建库蓄水后,由于水面拓宽,风速有所增加。

但建库后,库区的风速和极大风速均不大。

C 对降水的影响:三峡工程的建设,对库区内降水总量的影响很小,年平均仅3mm,对空间分布影响相对较大,水库上空及沿岸气流的背风地段降水会有所减少,气流方向的迎风坡降水将增加。

D 对湿度的影响:三峡建库后水体增大,降水总蒸发量增加,导致平均水压增大,冬季绝对湿度增幅不大,夏季相对湿度增大百分之六左右。

(2)库区植物:三峡建库后,水线以下和接近江面的陆地变成涨落区域,不但淹没了大量的栽培植物,而且也淹没一些牧草。

调查表明,三峡库区植物种类6,088种,这些植物的地理成份中,热带成份占38%,温带成份占32%,库区特有成份占2%以上,其余的是世界广布等成份。

这里的植物地理成份复杂,热带、温带种类云集,是一座天然的植物宝库。

建库后,除海拨175m水淹线以下对部分植物种(约800种)有较大影响以外,在移民区,海拨1,000m以下的区域,植物种类有3,000种以上受到不同程度的影响。

3 三峡工程对生态环境和名胜古迹的影响及对策随着中国经济的发展和社会的进步,对水资源的需求越来越大。

为了解决能源和水资源的紧缺问题,中国政府于1994年启动三峡工程的建设。

三峡工程是世界上最大的水利工程之一,涵盖了水电、航运、灌溉和防洪等多个领域。

然而,三峡工程的建设也给周边的生态环境和名胜古迹带来了不小的影响。

本文将从影响和对策两个方面探讨三峡工程对生态环境和名胜古迹的影响及对策。

一、三峡工程对生态环境的影响1. 水位上涨导致生态系统失衡三峡工程的建设使得长江水位上涨,从而导致了生态系统的失衡。

这主要因为在过去的自然环境中,长江的水位受到了季节变化、降雨和蒸发等自然因素的影响,而现在由于三峡工程的建设,水位变得更加稳定,从而影响标志性物种的繁殖和繁衍。

2. 水文变化导致栖息地流失三峡工程的建设也导致了沿岸栖息地的流失。

由于三峡工程的调节影响,植物、鱼类和其他生物失去了它们所需的栖息地和保护地。

这种栖息地的流失以及水生植物的大量消失彻底破坏了长江的生态平衡。

3. 水土流失加剧由于建设三峡工程需要大量开采和运输土石方,导致了环境大量破坏。

长时间的土石方的开采和运输,使得水土流失愈加严重,如雨后春笋般的恶性循环使得生态环境彻底崩溃。

二、三峡工程对名胜古迹的影响1. 大幅度的水位上涨导致文物损毁三峡工程建设后,长江的水位大幅上涨,这直接导致了岸上多个古代文物受到极大的损毁。

其中,以直接受灾和降雨侵蚀为主的石窟和茅草屋等建筑物及沿江摩岩、画像、石刻、碑刻、墓葬及文化遗址等文物在水位上升时大面积淹没,水文条件变化频繁使得修缮多次后文物仍然颓败不堪。

2. 工程施工导致文物迁移或摧毁建设三峡工程时,相关单位在移一些文物后,在水库建好后,则又把文物迁回原地。

这种多次迁移摆动,容易导致文物结构严重损坏,甚至漏掉录入信息。

3. 岸线、景点和生态环境的深刻变化由于工程盖面的巨大断块、洞穴和大对流器对河流体系和自然风景产生的改造,三峡地区的自然中最有名的景观都发生了深刻变化。

三峡大坝对环境的好处

三峡大坝对环境有着多方面的好处。

首先,三峡大坝的建设可

以有效地调节长江流域的水资源,减少洪涝灾害的发生,提高了洪

水的控制能力,保护了下游地区的人民生命和财产安全。

其次,大

坝的建设还可以减少洪水对下游地区的冲击,减轻了长江下游地区

的洪水灾害,有利于保护生态环境和减少灾害损失。

另外,三峡大

坝的建设还可以实现水能资源的有效利用,减少对化石能源的需求,有利于减少温室气体排放,对应对气候变化具有积极的意义。

此外,大坝还可以提高航运能力,促进了长江流域地区的经济发展,对于

改善人民生活水平、促进地区经济发展也有着积极的影响。

总的来说,三峡大坝的建设对环境的好处体现在水资源调节、减少洪涝灾害、减少温室气体排放、促进经济发展等多个方面,对于长江流域

的可持续发展具有重要意义。

三峡工程对生态与环境的影响李娜生科11级1班222011317011087摘要:任何事物都有两面性,三峡大坝是一项影响深远的水利水电工程,其建设及后期蓄水给库区生态环境带来了诸多不可避免的影响,为世人所关注。

对此,本研究依据影响库区生态环境因子的实际特点,在收集研究数据资料的基础上,采用分析与现状评价相结合的研究方法,对三峡工程兴建及蓄水前后,库区生态环境质量的影响分析研究。

对选取局地气候、库区生物多样性、水土流失、水文泥沙及水质等指标,进行对比分析。

在此基础上,对库区生态环境现状采用模糊综合评价法进行了独立评价,并就评价结果进行验证。

关键词:三峡工程、库区、生态环境、影响。

(一)、三峡大坝及库区生态环境概况三峡大坝是当今世界上最大的水利枢纽工程,具有防洪、发电、改善航运等巨大的综合效益,是治理和开发长江的关键性骨干工程。

1994年12月14日,三峡工程正式开工;1997年11月8日,三峡工程实现了大江截流;2003年6月11日,蓄水至135m,由此开始通航、发电,枢纽初步产生效益,进入围堰挡水发电期;2006年5月20日,三峡大坝全线建成,达到海拔185m设计高程;2006年9月开始,蓄水至156m,三峡枢纽进入初期运行期,防洪、发电、通航效益开始全面发挥。

三峡库区(东经106°50'~110°51',北纬29°16'~31°25 ',海拔33.6~3105m)东起湖北宜昌市,西迄重庆市江津区。

库区地处四川盆地与长江中下游平原的结合部,跨越鄂中山区峡谷及川东岭谷地带,北屏大巴山、南依川鄂高原。

库区地处亚热带湿润季风区,水热资源丰富。

库区雾层多,光照少。

库区属中亚热带生物气候带,库区在植物地理区划中属于泛北极区,中国一日本亚区,华中植物地区。

植物群落主要有:山地灌草丛、常绿针叶林、常绿阔叶林、竹林、落叶与常绿阔叶混交林等(二)、三峡大坝对库区生态环境的影响一、对水文、水质、地下水的影响大坝拦蓄,水库调度改变了库区河段的水文情势。

三峡工程的利与弊

七年级三班郭文青

利端:

防洪:水库防洪库容221.5亿立方米,能有效控制上游进入中下游平原的洪水,是解除长江中游洪水威胁,防止荆江河段发生毁灭性灾害最有效的措施。

发电:电站装机容量1768万千瓦,平均年发电量840亿千瓦小时,可供电华中、华东以及川东地区。

每年约可替代煤炭5000万吨,可减轻上述地区的煤炭运输压力,并可减轻因火电燃煤引起的环境污染。

航运:三峡工程建成后,水库回水形成660公里长的深水航道,可改善重庆以下的航道条件。

船舶的运输效率将明显提高,运输成本可较目前降低35%~37%,必将大力加速长江航运事业的发展。

弊端:

第一,三峡工程的建设给环境带来影响。

①上游水位抬升,使得长江沿岸大面积陆地被淹,一些物种将不复存在;下游水位降低,水流量减少,使得下游气候也将出现变化。

②工程建成后长江上游水流速度相对减缓,上游泥沙淤积及水土流失问题严重,泥沙对三峡大坝也形成了一定的威胁。

③由于人为的对自然环境的改造,使得一些自然生物链产生破坏,影响植被、影响生态的良性循环,特别表现在对大气候的影响上将难以预测。

第二,三峡工程对我国财力是一个重大考验。

①三峡库区的史无前例的大移民,国家就拿出大批移民资金,一大批工厂企业进行了大搬迁,其规模之大,涉及范围之广,不亚于再造一个社会;②从三峡工程的未来发展看,它还需更大的财力进行维护和保养,这将对我国政府财力也是一个严峻考验。

第三,三峡工程也使我国损失了许多无形和有形资产,如许多珍惜物种的生存环境受影响,名胜古迹被淹没,旅游资源破坏严重,一大批文化积淀随着三峡大移民实施不复存在。

三峡工程对生态环境造成的不良影响相关资料一、背景资料三峡水电站,又称三峡工程、三峡大坝,位于中国重庆市市区到湖北省宜昌市之间的长江干流上。

大坝位于宜昌市上游不远处的三斗坪,俯瞰三峡水电站并和下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。

它是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设最大型的工程项目。

而由它所引发的移民搬迁、环境等诸多问题,使它从开始筹建的那一刻起,便始终与巨大的争议相伴。

三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等。

1992年4月3日,全国人大举行七届五次会议,审议三峡工程立项。

作为全国人大代表的雷亨顺仍清楚地记得,相关部门出具的几个专题研究报告中,防洪发电等方面得出的结论均为“利大于弊”,唯独环境报告是“弊大于利”。

最后,全国人大代表以1767票赞成、177票反对、664票弃权、25人未按表决器,通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》。

弃权者之众,为全国人大历次会议之首。

三峡水电站1992年获得中国全国人民代表大会批准建设,1994年正式动工兴建,2003年开始蓄水发电,于2009年全部完工。

三峡工程主要有三大效益,即防洪、发电和航运,其中防洪被认为是三峡工程最核心的效益。

2003年三峡水库蓄水前,国务院三峡工程验收组在大坝表面发现了80多条裂缝,此事经媒体披露后,引起社会上对三峡工程质量的纷纷议论。

2005年1月,中国国家环境保护总局公布了三十个未办理环保手续就违规开工的工程项目名单,其中包括三峡电源电站和三峡地下电站。

三峡总公司一开始对此极力争辩,并不顾环保总局的停工命令,继续施工,双方形成顶牛之势。

后来在国家发展和改革委员会的调解下,三峡总公司被迫认错停工,缴纳罚款。

直到2005年4月,在补办完所有手续后,方又重新开工。

三峡工程自开工以来,就一直有媒体报道其中存在部分贪污腐败现象。

到2004年末,查处的贪污资金已有4000多万,大部分都是挪用或者侵占移民款。

从三峡工程筹建的那一刻起,它就与各种争议相伴。

三峡工程对生态与环境的影响摘要:任何事物都有两面性,三峡大坝是一项影响深远的水利水电工程,其建设及后期蓄水给库区生态环境带来了诸多不可避免的影响,为世人所关注。

对此,本研究依据影响库区生态环境因子的实际特点,在收集研究数据资料的基础上,采用分析与现状评价相结合的研究方法,对三峡工程兴建及蓄水前后,库区生态环境质量的影响分析研究。

对选取局地气候、库区生物多样性、水土流失、水文泥沙及水质等指标,进行对比分析。

在此基础上,对库区生态环境现状采用模糊综合评价法进行了独立评价,并就评价结果进行验证。

关键词:三峡工程、库区、生态环境、影响。

(一)三峡大坝及库区生态环境概况三峡大坝是当今世界上最大的水利枢纽工程,具有防洪、发电、改善航运等巨大的综合效益,是治理和开发长江的关键性骨干工程。

1994年12月14日,三峡工程正式开工;1997年11月8日,三峡工程实现了大江截流;2003年6月11日,蓄水至135m,由此开始通航、发电,枢纽初步产生效益,进入围堰挡水发电期;2006年5月20日,三峡大坝全线建成,达到海拔185m设计高程;2006 年9月开始,蓄水至156m,三峡枢纽进入初期运行期,防洪、发电、通航效益开始全面发挥。

三峡库区东起湖北宜昌市,西迄重庆市江津区。

库区地处四川盆地与长江中下游平原的结合部,跨越鄂中山区峡谷及川东岭谷地带,北屏大巴山、南依川鄂高原。

库区地处亚热带湿润季风区,水热资源丰富。

库区雾层多,光照少。

库区属中亚热带生物气候带,库区在植物地理区划中属于泛北极区,中国一日本亚区,华中植物地区。

植物群落主要有:山地灌草丛、常绿针叶林、常绿阔叶林、竹林、落叶与常绿阔叶混交林等(二)三峡大坝对库区生态环境的影响一、对水文、水质、地下水的影响大坝拦蓄,水库调度改变了库区河段的水文情势。

建库前,库区河道夏季水位最高,冬季水位最低;建库以后,改变了库区的水位变化特征,夏季最低(水库蓄洪时除外,汛末及枯水季初期水位最高。

水利工程是指为了调节、控制、利用水资源而建设的工程,如水库、大坝、堤坝等。

在我国,水利工程的建设对生态环境产生了一定的影响,有些甚至对生态造成了不利影响。

以下是一些我国水利工程对生态不利影响的案例:一、三峡大坝三峡大坝是我国著名的水利工程,但其建设对生态环境造成了不利影响。

大坝的建设导致了长江河道的改变,对鱼类的洄游、繁殖等产生了不利影响。

大坝蓄水后,湿地大量消失,导致湿地生态系统受到破坏,影响了湿地的生物多样性。

二、南水北调工程南水北调工程是我国重要的水利工程之一,但其建设也对生态环境造成了一定的不利影响。

工程的调水过程中,对水源地和河流生态环境带来了较大的冲击。

水资源调配对河流的水质和水量造成了影响,对相关的生态系统产生了一定的影响,导致一些水生动植物的生存环境遭受了破坏。

三、黄河清淤工程黄河清淤工程是为了解决黄河泥沙淤积问题而进行的工程建设,但其清淤过程对生态环境产生了不利影响。

清淤工程导致了黄河生态系统的破坏,对黄河流域的植被、土壤和水生生物产生了一定的影响,进而影响了整个黄河流域的生态环境。

四、渠道和引水工程在我国,许多地区为了解决水资源短缺问题,进行了大规模的渠道和引水工程建设。

这些工程对生态环境产生了不利影响,导致了水资源的过度利用和生态系统的破坏。

一些工程的建设也导致了水源地的生态环境恶化,给周围的生态系统带来了不利影响。

以上是一些我国水利工程对生态环境产生不利影响的案例。

虽然水利工程的建设可以有效地解决水资源的利用和调配问题,但在建设过程中必须要考虑到生态环境的保护和恢复。

希望未来在水利工程的建设过程中,能够更加注重生态环境的保护,采取有效的措施来减轻对生态环境的不利影响。

水利工程建设对生态环境的影响是一个长期存在的问题。

随着我国经济的快速发展和城市化进程加快,对水资源的需求也越来越大,水利工程建设势在必行。

然而,很多水利工程建设往往忽视了对生态环境的影响,导致了许多不利影响的出现。