第四十讲曲线和方程(轨迹问题)(文)

- 格式:docx

- 大小:100.81 KB

- 文档页数:9

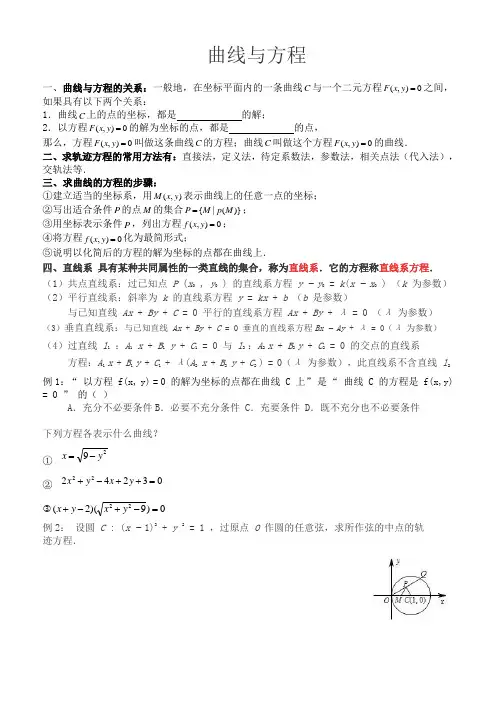

曲线与方程一、曲线与方程的关系:一般地,在坐标平面内的一条曲线C 与一个二元方程(,)0F x y =之间, 如果具有以下两个关系:1.曲线C 上的点的坐标,都是 的解;2.以方程(,)0F x y =的解为坐标的点,都是 的点,那么,方程(,)0F x y =叫做这条曲线C 的方程;曲线C 叫做这个方程(,)0F x y =的曲线.二、求轨迹方程的常用方法有:直接法,定义法,待定系数法,参数法,相关点法(代入法),交轨法等.三、求曲线的方程的步骤:①建立适当的坐标系,用(,)M x y 表示曲线上的任意一点的坐标;②写出适合条件P 的点M 的集合{|()}P M p M =;③用坐标表示条件P ,列出方程(,)0f x y =;④将方程(,)0f x y =化为最简形式;⑤说明以化简后的方程的解为坐标的点都在曲线上.四、直线系 具有某种共同属性的一类直线的集合,称为直线系.它的方程称直线系方程.(1)共点直线系:过已知点 P (x 0 , y 0 ) 的直线系方程 y − y 0 = k (x − x 0 ) (k 为参数) (2)平行直线系:斜率为 k 的直线系方程 y = kx + b (b 是参数)与已知直线 Ax + By + C = 0 平行的直线系方程 Ax + By + λ = 0 (λ 为参数)(3)垂直直线系:与已知直线 Ax + By + C = 0 垂直的直线系方程Bx − Ay + λ = 0(λ 为参数)(4)过直线 l 1 :A 1 x + B 1 y + C 1 = 0 与 l 2 :A 2 x + B 2 y + C 2 = 0 的交点的直线系方程:A 1 x + B 1 y + C 1 + λ(A 2 x + B 2 y + C 2 ) = 0(λ 为参数),此直线系不含直线 l 2例1: “ 以方程 f(x, y) = 0 的解为坐标的点都在曲线 C 上” 是 “ 曲线 C 的方程是 f(x,y) = 0 ” 的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件下列方程各表示什么曲线?① 29y x -=② 0324222=++-+y x y x 0)9)(2(22=-+-+y x y x例2: 设圆 C : (x − 1)2 + y 2 = 1 ,过原点 O 作圆的任意弦,求所作弦的中点的轨迹方程.练习1:(直接法)已知线段AB 的长度为10,它的两个端点分别在x 轴,y 轴上滑动,求AB 的中点P 的轨迹方程。

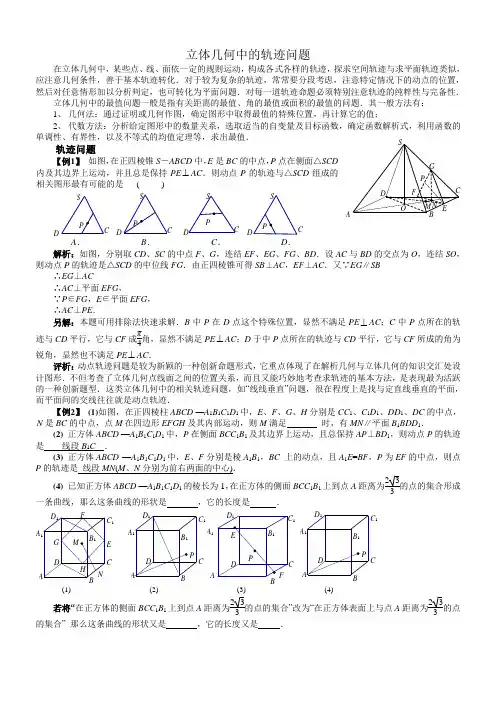

立体几何中的轨迹问题在立体几何中,某些点、线、面依一定的规则运动,构成各式各样的轨迹,探求空间轨迹与求平面轨迹类似,应注意几何条件,善于基本轨迹转化.对于较为复杂的轨迹,常常要分段考虑,注意特定情况下的动点的位置,然后对任意情形加以分析判定,也可转化为平面问题.对每一道轨迹命题必须特别注意轨迹的纯粹性与完备性.立体几何中的最值问题一般是指有关距离的最值、角的最值或面积的最值的问题.其一般方法有: 1、 几何法:通过证明或几何作图,确定图形中取得最值的特殊位置,再计算它的值;2、 代数方法:分析给定图形中的数量关系,选取适当的自变量及目标函数,确定函数解析式,利用函数的单调性、有界性,以及不等式的均值定理等,求出最值.轨迹问题【例1】 如图,在正四棱锥S -ABCD 中,E 是BC 的中点,P 点在侧面△SCD 内及其边界上运动,并且总是保持PE ⊥AC .则动点P 的轨迹与△SCD 组成的相关图形最有可能的是 ( )解析:如图,分别取CD 、SC 的中点F 、G ,连结EF 、EG 、FG 、BD .设AC 与BD 的交点为O ,连结SO ,则动点P 的轨迹是△SCD 的中位线FG .由正四棱锥可得SB ⊥AC ,EF ⊥AC .又∵EG ∥SB∴EG ⊥AC∴AC ⊥平面EFG ,∵P ∈FG ,E ∈平面EFG , ∴AC ⊥PE .另解:本题可用排除法快速求解.B 中P 在D 点这个特殊位置,显然不满足PE ⊥AC ;C 中P 点所在的轨迹与CD 平行,它与CF 成π4角,显然不满足PE ⊥AC ;D 于中P 点所在的轨迹与CD 平行,它与CF 所成的角为锐角,显然也不满足PE ⊥AC .评析:动点轨迹问题是较为新颖的一种创新命题形式,它重点体现了在解析几何与立体几何的知识交汇处设计图形.不但考查了立体几何点线面之间的位置关系,而且又能巧妙地考查求轨迹的基本方法,是表现最为活跃的一种创新题型.这类立体几何中的相关轨迹问题,如“线线垂直”问题,很在程度上是找与定直线垂直的平面,而平面间的交线往往就是动点轨迹.【例2】 (1)如图,在正四棱柱ABCD —A 1B 1C 1D 1中,E 、F 、G 、H 分别是CC 1、C 1D 1、DD 1、DC 的中点,N 是BC 的中点,点M 在四边形EFGH 及其内部运动,则M 满足 时,有MN ∥平面B 1BDD 1.(2) 正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,P 在侧面BCC 1B 1及其边界上运动,且总保持AP ⊥BD 1,则动点P 的轨迹是 线段B 1C .(3) 正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别是棱A 1B 1,BC 上的动点,且A 1E =BF ,P 为EF 的中点,则点P 的轨迹是 线段MN (M 、N 分别为前右两面的中心).(4) 已知正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1的棱长为1,在正方体的侧面BCC 1B 1上到点A 距离为233的点的集合形成一条曲线,那么这条曲线的形状是 ,它的长度是 .若将“在正方体的侧面BCC 1B 1上到点A 距离为23 3 的点的集合”改为“在正方体表面上与点A 距离为233的点的集合” 那么这条曲线的形状又是 ,它的长度又是 .1AC C 1AEC C 1A AB1A 1(1)(2)(3)(4)DDA .B .C .D . A【例3】 (1)(04北京)在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,P 是侧面BB 1C 1C 内一动点,若P 到直线BC 与直线C 1D 1的距离相等,则动点P 的轨迹所在的曲线是 ( D )A . A 直线B .圆C .双曲线D .抛物线 变式:若将“P 到直线BC 与直线C 1D 1的距离相等”改为“P 到直线BC 与直线C 1D 1的距离之比为1:2(或2:1)”, 则动点P 的轨迹所在的曲线是 椭圆 (双曲线). (2)(06北京)平面α的斜线AB 交α于点B ,过定点A 的动直线l 与AB 垂直,且交α于点C ,则动点C 的轨迹是 (A )A .一条直线B .一个圆C .一个椭圆D .双曲线的一支解:设l 与l 是其中的两条任意的直线,则这两条直线确定一个平面,且斜线AB 垂直这个平面,由过平面外一点有且只有一个平面与已知直线垂直可知过定点A 与AB 垂直所有直线都在这个平面内,故动点C 都在这个平面与平面α的交线上,故选A . (3)已知正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1的棱长为1,M 在棱AB 上,且AM =13,点P 到直线A 1D 1的距离与点P 到点M 的距离的平方差为1,则点P 的轨迹为 抛物线 .(4)已知正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1的棱长为3,长为2的线段MN 点一个端点M 在DD 1上运动,另一个端点N 在底面ABCD 上运动,则MN 的中点P 的轨迹与正方体的面所围成的几何体的体积为 π6. 【例4】 (04重庆)若三棱锥A -BCD 的侧面ABC 内一动点P 到底面BCD 的距离与到棱AB 的距离相等,则动点P 的轨迹与△ABC 组成图形可能是:( D )【例5】 四棱锥P -ABCD ,AD ⊥面P AB ,BC ⊥面P AB ,底面ABCD 为梯形,AD =4,BC =8,AB =6,∠APD =∠CPB ,满足上述条件的四棱锥的顶点P 的轨迹是( )A .圆B .不完整的圆C .抛物线D .抛物线的一部分 分析:∵AD ⊥面P AB ,BC ⊥平面P AB ∴AD ∥BC 且AD ⊥P A ,CB ⊥PB ∵∠APD =∠CPB ∴tanAPD =tanCPB∴AD P A =CB PB ∴PB =2P A在平面APB 内,以AB 的中点为原点,AB 所在直线为x 轴建立平面直角坐标系,则A (-3,0)、B (3,0),设P (x ,y )(y ≠0),则(x -3)2+y 2=4[(x +3)2+y 2](y ≠0)即(x +5)2+y 2=16(y ≠0) ∴P 的轨迹是(B )BABCDA3P A BC D立体几何中的轨迹问题(教师版)1.在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的侧面AB 1内有一点P 到直线AB 与到直线B 1C 1的距离相等,则动点P 所在曲线的形状为(D ).A .线段B .一段椭圆弧C .双曲线的一部分D .抛物线的一部分 简析 本题主要考查点到直线距离的概念,线面垂直及抛物线的定义.因为B 1C 1⊥面AB 1,所以PB 1就是P 到直线B 1C 1的距离,故由抛物线的定义知:动点的轨迹为抛物线的一段,从而选D .2.在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的侧面AB 1内有一点P 到直线AB 的距离与到直线B 1C 1的距离之比为2:1,则动点P 所在曲线的形状为(B ).A .线段B .一段椭圆弧C .双曲线的一部分D .抛物线的一部分3.在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的侧面AB 1内有一点P 到直线AB 的距离与到直线B 1C 1的距离之比为1:2,则动点P 所在曲线的形状为(C ).A .线段B .一段椭圆弧C .双曲线的一部分D .抛物线的一部分4.在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1中,E 为AA 1的中点,点P 在其对角面BB 1D 1D 内运动,若EP 总与直线AC 成等角,则点P 的轨迹有可能是(A ).A .圆或圆的一部分B .抛物线或其一部分C .双曲线或其一部分D .椭圆或其一部分 简析 由条件易知:AC 是平面BB 1D 1D 的法向量,所以EP 与直线AC 成等角,得到EP 与平面BB 1D 1D 所成的角都相等,故点P 的轨迹有可能是圆或圆的一部分.5.已知正方体ABCD A B C D -1111的棱长为a ,定点M 在棱AB 上(但不在端点A ,B 上),点P 是平面ABCD 内的动点,且点P 到直线A D 11的距离与点P 到点M 的距离的平方差为a 2,则点P 的轨迹所在曲线为(A ). A .抛物线B .双曲线C .直线D .圆简析在正方体ABCD A B C D -1111中,过P 作PF ⊥AD ,过F 作FE ⊥A 1D 1,垂足分别为F 、E ,连结PE .则PE 2=a 2+PF 2,又PE 2-PM 2=a 2,所以PM 2=PF 2,从而PM =PF ,故点P 到直线AD 与到点M 的距离相等,故点P 的轨迹是以M 为焦点,AD 为准线的抛物线.6.在正方体ABCD A B C D -1111中,点P 在侧面BCC 1B 1及其边界上运动,总有AP ⊥BD 1,则动点P 的轨迹为__________. 简析 在解题中,我们要找到运动变化中的不变因素,通常将动点聚焦到某一个平面.易证BD 1⊥面ACB 1,所以满足BD 1⊥AP 的所有点P 都在一个平面ACB 1上.而已知条件中的点P 是在侧面BCC 1B 1及其边界上运动,因此,符合条件的点P 在平面ACB 1与平面BCC 1B 1交线上,故所求的轨迹为线段B 1C .本题的解题基本思路是:利用升维,化“动”为“静”,即先找出所有点的轨迹,然后缩小到符合条件的点的轨迹.7.在正四棱锥S-ABCD 中,E 是BC 的中点,点P 在侧面∆SCD 内及其边界上运动,总有PE ⊥AC ,则动点P 的轨迹为_______________.答案 线段MN (M 、N 分别为SC 、CD 的中点)8.若A 、B 为平面α的两个定点,点P 在α外,PB ⊥α,动点C (不同于A 、B )在α内,且PC ⊥AC ,则动点C 在平面内的轨迹是________.(除去两点的圆) 9.若三棱锥A —BCD 的侧面ABC 内一动点P 到底面BCD 的距离与到棱AB 的距离相等,则动点P 的轨迹与∆ABC 组成的图形可能是:(D )A A AP PP PB C B C B C B C A B C D简析 动点P 在侧面ABC 内,若点P 到AB 的距离等于到棱BC 的距离,则点P 在∠ABC 的内角平分线上.现在P 到平面BCD 的距离等于到棱AB 的距离,而P 到棱BC 的距离大于P 到底面BCD 的距离,于是,P 到棱AB 的距离小于P 到棱BC 的距离,故动点P 只能在∠ABC 的内角平分线与AB 之间的区域内.只能选D . 10.已知P 是正四面体S-ABC 的面SBC 上一点,P 到面ABC 的距离与到点S 的距离相等,则动点P 的轨迹所在的曲线是(B ). A .圆 B .椭圆 C .双曲线 D .抛物线解题的要领就是化空间问题为平面问题,把一些重要元素集中在某一个平面内,利 用相关的知识去解答,象平面几何知识、解析几何知识等.11.已知正方体ABCD A B C D -1111的棱长为1,在正方体的侧面BCC B 11上到点A 距离为233的点的轨迹形成一条曲线,那么这条曲线的形状是_________,它的长度为__________. 简析以B 为圆心,半径为33且圆心角为π2的圆弧,长度为36π. 12.已知长方体ABCD A B C D -1111中,AB BC ==63,,在线段BD 、A C 11上各有一点P 、Q ,PQ 上有一点M ,且PM MQ =2,则M 点轨迹图形的面积是 . 提示轨迹的图形是一个平行四边形.13.已知棱长为3的正方体ABCD A B C D -1111中,长为2的线段MN 的一个端点在DD 1上运动,另一个端点N 在底面ABCD 上运动,求MN 中点P 的轨迹与正方体的面所围成的几何体的体积.简析 由于M 、N 都是运动的,所以求的轨迹必须化“动”为“静”,结合动点P 的几何性质,连结DP ,因为MN=2,所以PD=1,因此点P 的轨迹是一个以D 为球心,1为半径的球面在正方体内的部分,所以点P 的轨迹与正方体的表面所围成的几何体的体积为球的体积的18,即1843163⨯⨯=ππ. 14.已知平面//α平面β,直线l α⊂,点l P ∈,平面α、β间的距离为4,则在β内到点P 的距离为5且到直线l 的距离为29的点的轨迹是( ) 简析:如图,设点P 在平面β内的射影是O ,则OP 是α、β的公垂线,OP=4.在β内到点P 的距离等于5的点到O 的距离等于3,可知所求点的轨迹是β内在以O 为圆心,3为半径的圆上.又在β内到直线l 的距离等于29的点的集合是两条平行直线m 、n ,它们到点O 的距离都等于32174)29(22<=-,所以直线m 、n 与这个圆均相交,共有四个交点.因此所求点的轨迹是四个点,故选C .16.在四棱锥ABCD P -中,⊥AD 面PAB ,⊥BC 面PAB ,底面ABCD 为梯形,AD=4,BC=8,AB=6,CPB APD ∠=∠,满足上述条件的四棱锥的顶点P 的轨迹是( )A .圆B .不完整的圆C .抛物线D .抛物线的一部分简析:因为⊥AD 面PAB ,⊥BC 面PAB ,所以AD//BC ,且︒=∠=∠90CBP DAP . 又8BC ,4AD ,CPB APD ==∠=∠,可得CPB tan PB CB PA AD APD tan ∠===∠,即得2ADCBPA PB == 在平面PAB 内,以AB 所在直线为x 轴,AB 中点O 为坐标原点,建立平面直角坐标系,则A (-3,0)、B(3,0).设点P (x ,y ),则有2y )3x (y )3x (|PA ||PB |2222=+++-=,整理得09x 10y x 22=+++由于点P 不在直线AB 上,故此轨迹为一个不完整的圆,选B .17.如图,定点A 和B 都在平面α内,定点P ,PB ,α⊥α∉C 是α内异于A 和B 的动点.且AC PC ⊥,那么动点C 在平面α内的轨迹是( )A .一条线段,但要去掉两个点B .一个圆,但要去掉两个点C .一个椭圆,但要去掉两个点D .半圆,但要去掉两个点简析:因为PC AC ⊥,且PC 在α内的射影为BC ,所以BC AC ⊥,即︒=∠90ACB .所以点C 的轨迹是以AB 为直径的圆且去掉A 、B 两点,故选B .18.如图,在正方体1111D C B A ABCD -中,P 是侧面1BC 内一动点,若P 到直线BC 与直线11D C 的距离相等,则动点P 的轨迹所在的曲线是( )A .直线B .圆C .双曲线D .抛物线简析:因为P 到11D C 的距离即为P 到1C 的距离,所以在面1BC 内,P 到定点1C 的距离与P 到定直线BC 的距离相等.由圆锥曲线的定义知动点P 的轨迹为抛物线,故选D .19.已知正方体1111D C B A ABCD -的棱长为1,点P 是平面AC 内的动点,若点P 到直线11D A 的距离等于点P 到直线CD 的距离,则动点P 的轨迹所在的曲线是( )A .抛物线B .双曲线C .椭圆D .直线简析:如图4,以A 为原点,AB 为x 轴、AD 为y 轴,建立平面直角坐标系.设P (x ,y ),作AD PE ⊥于E 、11D A PF ⊥于F ,连结EF ,易知1x |EF ||PE ||PF |2222+=+=又作CD PN ⊥于N ,则|1y ||PN |-=.依题意|PN ||PF |=, 即|1y |1x 2-=+,化简得0y 2y x 22=+- 故动点P 的轨迹为双曲线,选B .20.如图,AB是平面a的斜线段,A为斜足,若点P在平面a内运动,使得△ABP的面积为定值,则动点P的轨迹是()(A)圆(B)椭圆(C)一条直线(D)两条平行直线分析:由于线段AB是定长线段,而△ABP的面积为定值,所以动点P到线段AB 的距离也是定值.由此可知空间点P在以AB为轴的圆柱侧面上.又P在平面内运动,所以这个问题相当于一个平面去斜切一个圆柱(AB是平面的斜线段),得到的切痕是椭圆.P的轨迹就是圆柱侧面与平面a的交线.21.如图,动点P在正方体1111ABCD A B C D-的对角线1BD上.过点P作垂直于平面11BB D D的直线,与正方体表面相交于M N,.设BP x=,MN y=,则函数()y f x=的图象大致是()分析:将线段MN投影到平面ABCD内,易得y为x一次函数.22.已知异面直线a,b成︒60角,公垂线段MN的长等于2,线段AB两个端点A、B分别在a,b上移动,且线段AB长等于4,求线段AB中点的轨迹方程.图5简析:如图5,易知线段AB的中点P在公垂线段MN的中垂面α上,直线'a、'b为平面α内过MN的中点O分别平行于a、b的直线,'a'AA⊥于'A,'b'BB⊥于'B,则P'B'AAB=⋂,且P也为'B'A的中点.由已知MN=2,AB=4,易知,2AP,1'AA==得32'B'A=.则问题转化为求长等于32的线段'B'A的两个端点'A、'B分别在'a、'b上移动时其中点P的轨迹.现以'OB'A∠的角平分线为x轴,O为原点建立如图6所示的平面直角坐标系.A BCDMNPA1 B1C1D1yxOyxOyxOyxO图6设)y ,x (P ,n |'OB |,m |'OA |==, 则)n 21,n 23('B ),m 21,m 23('A - )n m (41y ),n m (43x -=+=222)32()n m (41)n m (43=++- 消去m 、n ,得线段AB 的中点P 的轨迹为椭圆,其方程为1y 9x 22=+.点评:例5和例6分别将立体几何与解析几何中的双曲线与椭圆巧妙地整合在一起,相互交汇和渗透,有利于培养运用多学科知识解决问题的能力.立体几何中的轨迹问题1.在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的侧面AB 1内有一点P 到直线AB 与到直线B 1C 1的距离相等,则动点P 所在曲线的形状为 ( ) A .线段 B .一段椭圆弧 C .双曲线的一部分 D .抛物线的一部分2.在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的侧面AB 1内有一点P 到直线AB 的距离与到直线B 1C 1的距离之比为2:1,则动点P 所在曲线的形状为 ( ) A .线段 B .一段椭圆弧 C .双曲线的一部分 D .抛物线的一部分3.在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的侧面AB 1内有一点P 到直线AB 的距离与到直线B 1C 1的距离之比为1:2,则动点P 所在曲线的形状为 ( ) A .线段 B .一段椭圆弧 C .双曲线的一部分 D .抛物线的一部分4.在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1中,E 为AA 1的中点,点P 在其对角面BB 1D 1D 内运动,若EP 总与直线AC 成等角,则点P 的轨迹有可能是 ( ) A .圆或圆的一部分 B .抛物线或其一部分 C .双曲线或其一部分 D .椭圆或其一部分 5.已知正方体ABCD A B C D -1111的棱长为a ,定点M 在棱AB 上(但不在端点A ,B 上),点P 是平面ABCD 内的动点,且点P 到直线A D 11的距离与点P 到点M 的距离的平方差为a 2,则点P 的轨迹所在曲线为( ) A .抛物线B .双曲线C .直线D .圆6.若三棱锥A —BCD 的侧面ABC 内一动点P 到底面BCD 的距离与到棱AB 的距离相等,则动点P 的轨迹与∆ABC 组成的图形可能是 ( ) A A AP PP PB C B C B C B CA B C DA B C D 7.已知P 是正四面体S-ABC 的面SBC 上一点,P 到面ABC 的距离与到点S 的距离相等,则动点P 的轨迹所在的曲线是 ( )A .圆B .椭圆C .双曲线D .抛物线8.已知平面//α平面β,直线l α⊂,点l P ∈,平面α、β间的距离为4,则在β内到点P 的距离为5且到直线l 的距离为29的点的轨迹是( )A .一个圆B .两条平行直线C .四个点D .两个点9.在四棱锥ABCD P -中,⊥AD 面PAB ,⊥BC 面PAB ,底面ABCD 为梯形,AD=4,BC=8,AB=6,CPB APD ∠=∠,满足上述条件的四棱锥的顶点P 的轨迹是( ) A .圆 B .不完整的圆 C .抛物线 D .抛物线的一部分 10.如图,定点A 和B 都在平面α内,定点P ,PB ,α⊥α∉C 是α内异于A 和B 的动点.且AC PC ⊥,那么动点C 在平面α内的轨迹是( )A .一条线段,但要去掉两个点B .一个圆,但要去掉两个点C .一个椭圆,但要去掉两个点D .半圆,但要去掉两个点11.已知正方体1111D C B A ABCD -的棱长为1,点P 是平面AC 内的动点,若点P 到直线11D A 的距离等于点P 到直线CD 的距离,则动点P 的轨迹所在的曲线是( )A .抛物线B .双曲线C .椭圆D .直线12.如图,AB 是平面a 的斜线段,A 为斜足,若点P 在平面a 内运动,使得△ABP 的面积为定值,则动点P 的轨迹是( )A .圆B .椭圆C .一条直线D .两条平行直线 13.如图,动点P 在正方体1111ABCD A B C D -的对角线1BD 上.过点P 作垂直于平面11BB D D 的直线,与正方体表面相交于M N ,.设BP x =,MN y =,则函数()y f x =的图象大致是( )14.在正方体ABCD A B C D -1111中,点P 在侧面BCC 1B 1及其边界上运动,总有AP ⊥BD 1,则动点P 的轨迹为________.15.在正四棱锥S-ABCD 中,E 是BC 的中点,点P 在侧面∆SCD 内及其边界上运动,总有PE ⊥AC ,则动点P 的轨迹为_______________.16.若A 、B 为平面α的两个定点,点P 在α外,PB ⊥α,动点C (不同于A 、B )在α内,且PC ⊥AC ,则动点C 在平面内的轨迹是________.17.已知正方体ABCD A B C D -1111的棱长为1,在正方体的侧面BCC B 11上到点A 距离为233的点的轨迹形成一条曲线,那么这条曲线的形状是_________,它的长度为__________.18.已知长方体ABCD A B C D -1111中,AB BC ==63,,在线段BD 、A C 11上各有一点P 、Q ,PQ 上有一点M ,且PM MQ =2,则M 点轨迹图形的面积是 .19.已知棱长为3的正方体ABCD A B C D -1111中,长为2的线段MN 的一个端点在DD 1上运动,另一个端点N 在底面ABCD 上运动,则MN 中点P 的轨迹与正方体的面所围成的几何体的体积是 .20.已知异面直线a ,b 成︒60角,公垂线段MN 的长等于2,线段AB 两个端点A 、B 分别在a ,b 上移动,且线段AB 长等于4,求线段AB 中点的轨迹方程.ABC D MNP A 1B 1C 1D 1 yxOyxOyxOyx O。

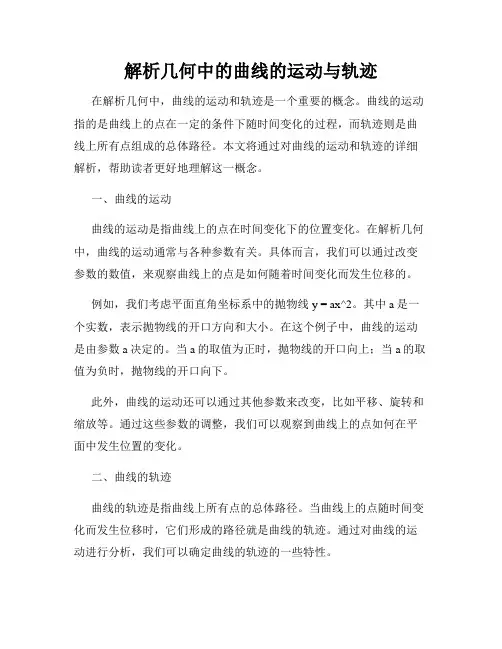

解析几何中的曲线的运动与轨迹在解析几何中,曲线的运动和轨迹是一个重要的概念。

曲线的运动指的是曲线上的点在一定的条件下随时间变化的过程,而轨迹则是曲线上所有点组成的总体路径。

本文将通过对曲线的运动和轨迹的详细解析,帮助读者更好地理解这一概念。

一、曲线的运动曲线的运动是指曲线上的点在时间变化下的位置变化。

在解析几何中,曲线的运动通常与各种参数有关。

具体而言,我们可以通过改变参数的数值,来观察曲线上的点是如何随着时间变化而发生位移的。

例如,我们考虑平面直角坐标系中的抛物线y = ax^2。

其中a是一个实数,表示抛物线的开口方向和大小。

在这个例子中,曲线的运动是由参数a决定的。

当a的取值为正时,抛物线的开口向上;当a的取值为负时,抛物线的开口向下。

此外,曲线的运动还可以通过其他参数来改变,比如平移、旋转和缩放等。

通过这些参数的调整,我们可以观察到曲线上的点如何在平面中发生位置的变化。

二、曲线的轨迹曲线的轨迹是指曲线上所有点的总体路径。

当曲线上的点随时间变化而发生位移时,它们形成的路径就是曲线的轨迹。

通过对曲线的运动进行分析,我们可以确定曲线的轨迹的一些特性。

例如,考虑直线y = kx + b,其中k和b都是实数。

当k为0时,直线变成了水平线,其轨迹是一条与x轴平行的直线。

当k为正数时,直线的斜率为正,轨迹是一条从左下方向右上方倾斜的直线。

当k为负数时,直线的斜率为负,轨迹是一条从左上方向右下方倾斜的直线。

除了直线,其他曲线的轨迹也可以通过对曲线的运动进行观察和分析来确定。

通过观察曲线上的点随时间变化而发生的位移,我们可以得到曲线的轨迹的一些性质,比如形状、方向和大小等。

三、实例分析为了更好地理解曲线的运动和轨迹,我们来看一个具体的例子:圆的运动与轨迹。

考虑平面直角坐标系中的一个单位圆x^2 + y^2 = 1。

我们可以通过改变圆心的坐标来观察圆的运动和轨迹。

当圆心的坐标为(0,0)时,圆的轨迹是一个以原点为中心的单位圆。

高中数学专题复习讲座曲线的轨迹方程的求法

高中数学专题复习讲座曲线的轨迹方程的求法

高考要求

求曲线的轨迹方程是解析几何的两个基本问题之一求符合某种条件的动点的轨迹方程,其实质就是利用题设中的几何条件,用“坐标化”将其转化为寻求变量间的关系这类问题除了考查学生对圆锥曲线的定义,性质等基础知识的掌握,还充分考查了各种数学思想方法及一定的推理能力和运算能力,因此这类问题成为高考命题的热点,也是同学们的一大难点

重难点归纳

求曲线的轨迹方程常采用的方法有直接法、定义法、代入法、参数法

(1)直接法直接法是将动点满足的几何条件或者等量关系,直接坐标化,列出等式化简即得动点轨迹方程

(2)定义法若动点轨迹的条件符合某一基本轨迹的定义(如椭圆、双曲线、抛物线、圆等),可用定义直接探求

(3)相关点法根据相关点所满足的方程,通过转换而求动点的轨迹方程

(4)参数法若动点的坐标(x,y)中的x,y分别随另一变量的变化而变化,我们可以以这个变量为参数,建立轨迹的参数方程

求轨迹方程,一定要注意轨迹的纯粹性和完备性要注意区别“轨迹”与“轨迹方程”是两个不同的概念

典型题例示范讲解

例1如图所示,已知P(4,0)是圆x2+y2=36内的一

点,A、B是圆上两动点,且满足∠APB=90°,求

矩形APBQ的顶点Q的轨迹方程

命题意图。

轨迹与方程知识点总结1. 轨迹的概念轨迹是指物体在运动过程中所留下的路径。

在数学中,轨迹通常是指平面内某一点在移动过程中所留下的路径。

轨迹的研究是解析几何的一个重要内容,它在实际问题中有着广泛的应用。

2. 轨迹的性质轨迹的性质是指轨迹具有的一些普遍规律和特点。

在数学中,研究轨迹的性质可以帮助我们更好地理解和解决一些几何问题。

3. 方程的概念方程是指含有未知数的等式。

在数学中,方程通常用来描述一些变量之间的关系或者某些变量的取值条件。

解方程是解析几何中的一个重要内容,它在实际问题中有着广泛的应用。

4. 方程的解方程的解是指能够满足方程的未知数的取值。

解方程的过程通常包括推导、变形、代入等步骤,通过这些步骤我们可以确定方程的解。

5. 轨迹与方程的关系轨迹与方程之间存在着密切的关系。

一方面,我们可以通过研究轨迹来建立方程,从而描述物体的运动规律;另一方面,我们也可以通过解方程来确定物体的轨迹,从而揭示轨迹的性质。

因此,研究轨迹与方程的关系对于解析几何的理论和应用都有着重要意义。

6. 常见轨迹的方程在几何学中,有一些常见的轨迹,它们的方程形式是相对固定的。

这些常见轨迹包括直线、圆、抛物线、椭圆、双曲线等,它们都有着特定的方程形式。

研究这些常见轨迹的方程形式可以帮助我们更好地理解几何学中的一些基本概念和定理。

7. 应用实例轨迹与方程的知识在实际问题中有着广泛的应用。

例如,在物理学中,我们可以通过研究物体的轨迹来建立描述物体运动规律的方程;在工程学中,我们可以通过解方程来确定物体的轨迹,从而设计出符合要求的结构等。

因此,轨迹与方程的知识有着重要的理论和实际意义。

综上所述,轨迹与方程是解析几何的重要内容,它们之间存在着密切的关系。

研究轨迹与方程的知识可以帮助我们更好地理解和解决一些几何问题,并且在实际问题中有着广泛的应用前景。

我们应该在学习和工作中注重轨迹与方程的研究,不断提升自己的分析和解决问题的能力。

11.5 曲线与方程及轨迹问题11.5曲线与方程及轨迹问题(§11.5文)(§12.5理)曲线与方程及轨迹问题科学知识要点剖析本节主要内容是曲线与方程的概念及轨迹方程的求法.一.“曲线的方程”和“方程的曲线”的概念在直角坐标系中,如果某曲线c(看作满足某种条件的点的集合或轨迹)上的点与一个二元方程f(x,y)=0的实数解建立了如下关系:(1)曲线上的点的座标都就是这个方程的求解;(2)以这个方程的解为坐标的点都是曲线上的点。

那么这个方程叫做曲线的方程,这条曲线叫做方程的曲线。

二.求曲线(轨迹)方程谋曲线的轨迹方程就是解析几何的两个基本问题之一.谋合乎某种条件的动点的轨迹方程,其实质就是利用题设中的几何条件,用“座标化”将其转变为谋求变量间的关系.这类问题除了考查学生对圆锥曲线的定义,性质等基础知识的掌控,还充份考查了各种数学思想方法及一定的推理小说能力和运算能力。

它一般分为两类基本题型:一是已知轨迹类型求其方程,常用待定系数法,如求直线及圆的方程就是典型例题;二是未知轨迹类型,此时除了用代入法、交轨法、参数法等求轨迹的方法外,通常设法利用已知轨迹的定义解题,化归为求已知轨迹类型的轨迹方程。

因此在求动点轨迹方程的过程中,一是寻找与动点坐标有关的方程(等量关系),侧重于数的运算,一是寻找与动点有关的几何条件,侧重于形,重视图形几何性质的运用。

1.求用轻易法曲线(轨迹)方程的基本步骤:(1)建系设点:建立适当的直角坐标,设曲线上任一点坐标m(x,y);(2)列于几何等式:写下适宜条件的点的子集p={m|p(m)},关键就是根据条件列举适宜条件的等式;(3)化为代数等式:用坐标代换几何等式,列出方程;(4)化简:把方程f(x,y)=0化为最珍形式;(5)证明:证明化简后的方程就是所求曲线的方程。

除个别情况外,化简过程都就是同解变形,所以步骤(5)可以省略不写下。

例如存有特定情况,可以适度予以表明,步骤(2)也可以省略。

名师作业练全能第四十讲曲线和方程(轨迹问题)(文)班级 __________ 姓名____________ 考号 ____________ 日期 ___________ 得分____________ 括号内.)1. 设线段AB 的两个端点A 、B 分别在x 轴、y 轴上滑动,且|AB|= 5, oM = |O )A +-5OB , 则点M 的轨迹方程为2 2x y , A — + ——=1 9 + 42 2 C z + 乞=1C.25+ 9答案:A2.方程 x (x? + — 4) =0 与 x + (x? + y — 4)2 = 0 表示的曲线是()A .都表示一条直线与一个圆B .前者是两个点,后者是一条直线和一个圆C .都表示两个点D .前者是一条直线和一个圆,后者是两个点解析:x(x 2 + y 2— 4)= 0? x = 0 或 x 2 + y 2= 4; x 2 + (x 2 + y 2 — 4)2= 0? x = 0 且 x 2 + y 2 — 4 = 0. 答案:D3. 设动点P 在直线x = 1上,O 为坐标原点,以 0P 为直角边、点 0为直角顶点作等腰Rt △ OPQ ,则动点 Q 的轨迹是()2 2r y X ’B.勺 + = 1 9 42 2D .2I +討 i解析: 如图,设 M(x 、(x , y)= |(X O ,O) +1(0,3 x = |x oy o ),则 2y =|y oy o =fy由 |AB|= 5,得2!|x/+ gy)= 52 化简得;+x o =1A .圆B .两条平行直线C.抛物线 D .双曲线解析:设P(1 , t)、Q(x, y),由题意|OP|=|OQ|,••• x2+ y2= 1 + t2①又OP OQ = o,「・X+ ty= O..・.t=- y, y M 0•② 把②代入①,得(x2+ y2)(y2—1) = 0, 即y=±.答案:B4.(北京东城)如图在平面直角坐标系xOy中,A(1,0), B(1,1),映射f将xOy平面上的点2 2P(x, y)对应到另一个平面直角坐标系uO' v上的点P ' (2xy, x —y ),例如xOy平面上的点P(2,1)在映射f的作用下对应到uO' v平面上的点P' (4,3),则当点P在线段AB上运动时, 在映射f的作用下,动点P '的轨迹是()解析:当点P从点A运动到B点时,x= 1,0< y w 1,7u= 2y u2•2,消去y,得v = 1—-(0w u W 2,0< v w 1),在直角坐标系uO' v中,作出v= 1 —y 4函数的图象,是抛物线的一段,故正确答案是 B.答案:B5. (2019重庆)到两互相垂直的异面直线的距离相等的点,在过其中一条直线且平行于另一条直线的平面内的轨迹是()A .直线C.抛物线解析:B •椭圆D •双曲线在长方体ABCD —A I B I C I D I中建立如图所示的空间直角坐标系,易知直线AD与D i C i是异面垂直的两条直线,过直线AD与D1C1平行的平面是面ABCD,设在平面ABCD内动点M(x, y)满足到直线AD与D1C1的距离相等,作MM j丄AD于M j, MN丄CD于N , NP丄D i C i 于P,连结MP,易知MN 丄平面CDD i C i, MP丄D i C i,贝V有MM i= MP , |y|2= x2+ a2(其中a是异面直线AD 与D i C i间的距离),即有y2—x2= a2,因此动点M的轨迹是双曲线,选D.答案:D6. 已知点P在定圆0的圆内或圆周上,动圆C过点P与定圆0相切,则动圆C的圆心轨迹可能是()A.圆或椭圆或双曲线B •两条射线或圆或抛物线C.两条射线或圆或椭圆D •椭圆或双曲线或抛物线解析:当点P在定圆0上时,O C与O 0或内切,或外切,0, P, C三点共线,.••轨迹为两条射线;当点P在O 0内时(非圆心),|0C 1+ |PC|=r°为定值,轨迹为椭圆;当P与0重合时,圆心轨迹为圆.答案:C二、填空题:(本大题共4小题,每小题6分,共24分,把正确答案填在题后的横线上.)7. 已知点A(a, b), B(2b,2a)(a^ b),若0P=入=—=(氏R).则点P 的轨迹方程是__________ .解析:0>A|= ,a2+ b2,|0B|= . 2b 2+ 2a 2= 2 a2+ b2,设 P 点坐标(x , y),则OP = (x , y).~a 2+ b 2 ② ①逾消去参数人得x =— y ,即x + y = 0. 答案:x + y = 02&倾斜角为n 的直线交椭圆T + y 2= 1于A 、B 两点,则线段 AB 中点M 的轨迹方程是4 4解析:设直线AB 方程为y = x + m ,代入椭圆方程,得5x2+ 2mx + m 2 — 1 = 0,4设AB 中点坐标为(x , y),贝Ux i + x 2 4m m乂=丁 = — 丁, y = 5 ,消去m 得x + 4y = 0又据△= 4m 2 — 5(m 2— 1)>0 得—■ 5<m< 5,答案:x + 4y = 0( — 5 . 5<x<5.5)9.坐标平面上有两个定点 A 、B 和动点P ,如果直线FA 、PB 的斜率之积为定值 m ,则点P 的轨迹可能是:①椭圆;②双曲线;③抛物线;④圆;⑤直线•试将正确的序号填在 横线上: __________ .解析:以AB 直线为x 轴,线段AB 的中垂线为y 轴建立坐标系,其中A(— a,0), B(a,0).设y y2 2 2p(x , y),则有 x T a X —a =m'即mx—y =a m ,a —bva 2+ by =入这可以是椭圆(m v 0且m ^ — 1)、双曲线(m >0)、圆(m =— 1)、直线(m = 0)的方程,但 不能是抛物线的方程.答案:①②④⑤2 210. P 是椭圆令+ y 2= 1上的任意一点,F i 、F 2是它的两个焦点,O 为坐标原点,OQ =a b解析:本题考查向量的运算及其综合应用.由OQ = P F 1+ P F 2,又P F 1+ P F 2= PM = 2PO=—2OP ,设 Q(x , y).则 OP = — 1oQ =— 1(x , y) = (-1, — 2 ),即 P 点坐标(—f,—扌),三、解答题: (本大题共3小题,11、12题13分,13题14分,写出证明过程或推演步骤.)211. 已知点 A ( — 2,0), B (2,0),动点 P 满足:/ APB = 2 0,且 |PA||PB|sin 0= 2. (1)求动点P 的轨迹Q 的方程;(2)过点B 的直线I 与轨迹Q 交于两点M , N.试问在x 轴上是否存在定点 C ,使CM CN 为常数,若存在,求出点C 的坐标;若不存在,说明理由.解析:(1)依题意,由余弦定理得:|AB f = |FA|2+ |PB 2 — 2|PA| |PB| cos2 0,X 2 2厂+2即Q 的轨迹方程为4? +又P 在椭圆上,则有—y 2、一 2丿亍=1? 224a 2+ 4b^=1,P F 1+ P F 2,则动点1.即16= |PA|2+ |PB|2—2|PA| |PB| (• - 2sin20)2 2 2=|PA|2+ |PB|2—2|PA| |PB|+ 4|PA| |PB| sin20=(|PA—|PB|)2+ 8.•••(|PA|-|PB|)2= 8,即||PA|—|PB||= 2 2<4 = |AB|.(当动点P与两定点A, B共线时也符合上述结论)•动点P的轨迹为以A,B为焦点,实轴长为2 2的双曲线. 所以,轨迹Q的方程为x2—y2= 2.⑵假设存在定点C(m,O),使C M C IN为常数.①当直线I不与x轴垂直时,设直线I的方程为y= k(x —2),代入x2—y2= 2整理得:2 2 2 2(1 —k ) x + 4k x—(4k + 2)= 0.由题意知:k^±.设M(X1, yj, N(x2, y2), X1 + x2= 4k2+ 2 k2—1 .于是CM C N =(X1 —m)陲一m) + k'g —2) (X2—2) =4仁:+ m2+ 2(1 —2m).要使Cl\t C~N是与k无关的常数,当且仅当m = 1,此时C M②当直线I与x轴垂直时,可得点M(2, 2), N(2,—2), 当m= 1 时,C M C~N = (1, .2) (1 , —,2) = —1.故在x轴上存在定点C(1,0),使CM C U为常数.12. 如图,M( —2,0)和N(2,0)是平面上的两点,动点P满足: CN =—1.|PM|+ |PN|= 6.1L.vP叭M 0科―匚(1)求点P的轨迹方程;2 一⑵若|PM||PN|= 1— eg/ MPN,求点P的坐标.x1 X2 =解析:(1)由椭圆的定义,知点 P 的轨迹是以M 、N 为焦点,长轴长为 2a = 6的椭圆. 因此半焦距c =2,长半轴长a = 3,从而短半轴长 b = -,/a 2— c 2= - 5.2 2所以椭圆的方程为 -+ y = 1.9 52⑵由 |PM||PN|= 1— cos Z MPN ,得|PM | |PN |cos Z MPN = |PM | |PN| — 2•①因为cos Z MPN 丰1 , P 不为椭圆长轴顶点,故 P 、M 、N 构成三角形.在△ PMN 中,|MN|= 4,由余弦定理有 |MN|2=|PM|2+ |PN|2 — 2|PM| |PN|cos Z MPN.②将①代入②,得42= |PM |2+ |PN|2 — 2(|PM| |PN|— 2).所以(|PM|— |PN|)2= 12,即 |PM|— |PN||= 2 3.2故点P 在以M 、N 为焦点,实轴长为 2 3的双曲线X — y 2= 1 上.32 2由(1)知,点P 的坐标又满足X +y =1,9 5即P 点坐标为晋,于、穿,一于、—写,于或一^,—于.13. (2019北京卷)在平面直角坐标系 xOy 中,点B 与点A( —1,1)关于原点O 对称,P1是动点,且直线 AP 与BP 的斜率之积等于—-(1)求动点P 的轨迹方程;⑵设直线AP 和BP 分别与直线x = 3交于点M 、N ,问:是否存在点 P 使得△ PAB 与厶 PMN 的面积相等?若存在,求出点P 的坐标;若不存在,说明理由.解析:(1)因为点B 与点A( — 1,1)关于原点O 对称,所以点B 的坐标为(1 , — 1). 设点P 的坐标为(x , y),所以由方程组9y 2= 45,x = =3,解得y = 4± 2 '5—2 '由题意得山也x+ 1 x—1化简得x2+ 3y2= 4(X M±1).故动点P的轨迹方程为x2+ 3y2= 4(X M±1).⑵解法一:设点P的坐标为(x o, y o),点M , N的坐标分别为(3, y M), (3, y N),则直线AP 的方程为y—1 = y o丁I II(x+ 1),直线BP 的方程为y+ 1 = y—1(x—1).4y o + x o —3 2y o—x°+ 3 1令x = 3 得y M = , y N = x—1—.于是△ PMN 的面积S A PMN =㊁画—y N|(3 —x o)2|x o + y o| 3 —x o一1解法二:若存在点P使得△ PAB与厶PMN的面积相等,设点P的坐标为(X o,y o).则- |PA| |PB|sin/APB = 2|PM| |PN|sin/MPN .所以田=酗|PM| |PB「所以所以|3—x o| |x o—1|.即(3 —x o)2= |x o2— U,解得x o = 3.因为x o2+ 3y o2= 4,所以y o= 埒.故存在点P使得△ PAB与厶PMN的面积相等,此时点|x o —11又直线AB的方程为x+ y= o, |AB|= 2J2,点P到直线AB的距离d= 厂<2II于是△ PAB的面积S^FAB= 2|AB | d" = |x o + y o|.当S^PAB=S A PMN时,得|X o+ y o|= 3'又|x o + y°|M 0,所以(3 —x o)2=X o2—1|,解得x0 = |.因为x°2+ 3y°2= 4,所以y o= W^.故存在点P使得△ PAB与厶PMN的面积相等,此时点P的坐标为x o+ 1|x o+ y o|3P的坐标为5。