试析郭沫若译诗“偶成”

- 格式:pdf

- 大小:170.23 KB

- 文档页数:2

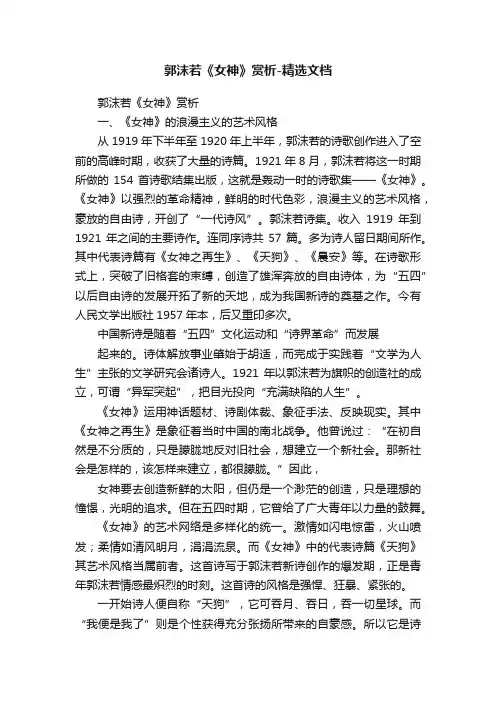

郭沫若《女神》赏析-精选文档郭沫若《女神》赏析一、《女神》的浪漫主义的艺术风格从1919年下半年至1920年上半年,郭沫若的诗歌创作进入了空前的高峰时期,收获了大量的诗篇。

1921年8月,郭沫若将这一时期所做的154首诗歌结集出版,这就是轰动一时的诗歌集——《女神》。

《女神》以强烈的革命精神,鲜明的时代色彩,浪漫主义的艺术风格,豪放的自由诗,开创了“一代诗风”。

郭沫若诗集。

收入1919年到1921年之间的主要诗作。

连同序诗共57篇。

多为诗人留日期间所作。

其中代表诗篇有《女神之再生》、《天狗》、《晨安》等。

在诗歌形式上,突破了旧格套的束缚,创造了雄浑奔放的自由诗体,为“五四”以后自由诗的发展开拓了新的天地,成为我国新诗的奠基之作。

今有人民文学出版社1957年本,后又重印多次。

中国新诗是随着“五四”文化运动和“诗界革命”而发展起来的。

诗体解放事业肇始于胡适,而完成于实践着“文学为人生”主张的文学研究会诸诗人。

1921 年以郭沫若为旗帜的创造社的成立,可谓“异军突起”,把目光投向“充满缺陷的人生”。

《女神》运用神话题材、诗剧体裁、象征手法、反映现实。

其中《女神之再生》是象征着当时中国的南北战争。

他曾说过:“在初自然是不分质的,只是朦胧地反对旧社会,想建立一个新社会。

那新社会是怎样的,该怎样来建立,都很朦胧。

”因此,女神要去创造新鲜的太阳,但仍是一个渺茫的创造,只是理想的憧憬,光明的追求。

但在五四时期,它曾给了广大青年以力量的鼓舞。

《女神》的艺术网络是多样化的统一。

激情如闪电惊雷,火山喷发;柔情如清风明月,涓涓流泉。

而《女神》中的代表诗篇《天狗》其艺术风格当属前者。

这首诗写于郭沫若新诗创作的爆发期,正是青年郭沫若情感最炽烈的时刻。

这首诗的风格是强悍、狂暴、紧张的。

一开始诗人便自称“天狗”,它可吞月、吞日,吞一切星球。

而“我便是我了”则是个性获得充分张扬所带来的自豪感。

所以它是诗人在五四精神观照下对个性解放的赞歌,也正因有了冲决一切束缚个性发展的勇气后,个性才得以充分发扬,五四新人才具有无限的能量:“我是全宇庙底Energy底总量!”这样的五四新人将会改变山河、大地、宇宙。

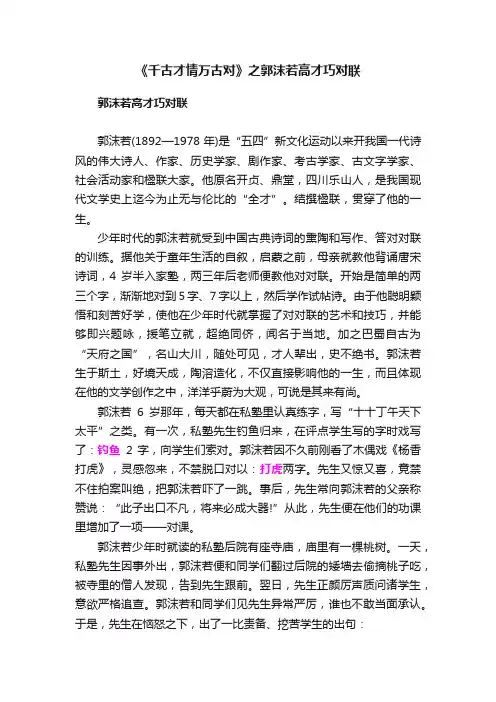

《千古才情万古对》之郭沫若高才巧对联郭沫若高才巧对联郭沫若(1892—1978年)是“五四”新文化运动以来开我国一代诗风的伟大诗人、作家、历史学家、剧作家、考古学家、古文字学家、社会活动家和楹联大家。

他原名开贞、鼎堂,四川乐山人,是我国现代文学史上迄今为止无与伦比的“全才”。

结撰楹联,贯穿了他的一生。

少年时代的郭沫若就受到中国古典诗词的熏陶和写作、答对对联的训练。

据他关于童年生活的自叙,启蒙之前,母亲就教他背诵唐宋诗词,4 岁半入家塾,两三年后老师便教他对对联。

开始是简单的两三个字,渐渐地对到5字、7字以上,然后学作试帖诗。

由于他聪明颖悟和刻苦好学,使他在少年时代就掌握了对对联的艺术和技巧,并能够即兴题咏,援笔立就,超绝同侪,闻名于当地。

加之巴蜀自古为“天府之国”,名山大川,随处可见,才人辈出,史不绝书。

郭沫若生于斯土,好境天成,陶溶造化,不仅直接影响他的一生,而且体现在他的文学创作之中,洋洋乎蔚为大观,可说是其来有尚。

郭沫若6岁那年,每天都在私塾里认真练字,写“十十丁午天下太平”之类。

有一次,私塾先生钓鱼归来,在评点学生写的字时戏写了:钓鱼2 字,向学生们索对。

郭沫若因不久前刚看了木偶戏《杨香打虎》,灵感忽来,不禁脱口对以:打虎两字。

先生又惊又喜,竟禁不住拍案叫绝,把郭沫若吓了一跳。

事后,先生常向郭沫若的父亲称赞说:“此子出口不凡,将来必成大器!”从此,先生便在他们的功课里增加了一项——对课。

郭沫若少年时就读的私塾后院有座寺庙,庙里有一棵桃树。

一天,私塾先生因事外出,郭沫若便和同学们翻过后院的矮墙去偷摘桃子吃,被寺里的僧人发现,告到先生跟前。

翌日,先生正颜厉声质问诸学生,意欲严格追查。

郭沫若和同学们见先生异常严厉,谁也不敢当面承认。

于是,先生在恼怒之下,出了一比责备、挖苦学生的出句:昨日偷桃钻狗洞,不知是谁?吟罢,命众学生对出对句,并说只要对出好句,便可免罚。

郭沫若听后略一思索,当即对出对句:他年攀桂步蟾宫,必定有我!雍容高迈,且“必定有我”语气坚定,胸怀远大,对句的确不凡,少年才子固不虚也。

知行合一诗人译诗——析郭沫若的诗歌翻译理论与实践特色孔令翠

【期刊名称】《英语研究》

【年(卷),期】2009(000)004

【摘要】郭沫若的诗歌翻译理论与实践具有诗人译诗、知行合一的鲜明特色。

作为诗人,郭沫若不但是中国新诗的奠基人,而且在中外诗论的影响下结合自己的诗歌创作实践提出了一系列诗歌创作的见解。

作为诗歌翻译家,他就诗歌翻译进行了大胆的理论探索与实践,在理论上提出了"风韵译"、"创作论"、"共鸣说"和"以诗译诗"等诗歌翻译理论,在实践上有感而译,作译并举,译诗形式丰富多彩,译诗的音乐性特别强。

【总页数】5页(P70-74)

【作者】孔令翠

【作者单位】重庆邮电大学外国语学院

【正文语种】中文

【中图分类】I046

【相关文献】

1.诗人译诗,是耶?非耶?--徐志摩诗歌翻译研究及近年来徐氏翻译研究沉寂原因新探[J], 杨全红

2.论诗、作诗与译诗之知行合一——试析郭沫若的诗歌翻译理论与实践特色 [J], 孔令翠;王慧

3.以诗译诗诗人译诗 --王佐良诗歌翻译述评 [J], 易立新

4.力倡风韵,以诗译诗——郭沫若诗歌翻译思想与实践 [J], 印晓红

5.诗人译诗,译诗为诗——周煦良诗歌翻译研究 [J], 荣立宇

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

偶成戴望舒诗歌鉴赏

戴望舒的诗歌《偶成》是一首充满感性和思考的作品,通过对生活中微小事物的观察和感悟,表达了诗人对生命和人生的思考和感悟。

诗歌以描绘诗人在街头漫步时的所见所感为开头,通过对街头景物的细腻描写,表现了诗人对生活的敏感和对生命的关注。

接着,诗人以“它们在我的眼里,像我在它们的眼里”表达了人与自然的相互关系,强调了人类与自然的平等和相互依存。

在第二节中,诗人运用了比喻的手法,将生命比作一张白纸,将时间比作一支铅笔,表达了生命的短暂和珍贵。

诗人认识到生命的有限,因此更加珍惜每一分每一秒,希望能够在有限的时间里创造出无限的价值。

第三节中,诗人表达了对生命的无奈和对未来的不确定,同时也表现了对生命的热爱和对未来的期待。

诗人通过对落叶的描绘,表达了生命的无常和短暂,但也表现了生命的美丽和永恒。

最后一节中,诗人以“我将自己投在路上,因为我的路还在前面”表达了对未来的坚定信念和对生命的热爱。

诗人虽然感到生命的短暂和不确定,但仍然坚定地向前走去,追求自己的梦想和目标。

《偶成》是一首充满感性和思考的诗歌,通过对生活中微小事物的观察和感悟,表达了诗人对生命和人生的思考和感悟。

诗歌运用了比喻、拟人等多种修辞手法,语言简洁流畅,意境深远,给读者留下了深刻的印象。

郭沫若《凤凰涅槃》原文阅读及赏析凤凰涅槃郭沫若天方国古有神鸟名“菲尼克司”(Phoenix),满五百岁后,集香木自焚,复从死灰中更生,鲜美异常,不再死。

按此鸟殆即中国所谓凤凰;雄为凤,雌为凰。

《孔演图》云:“凤凰火精,生丹穴。

”《广雅》云:“凤凰……雄鸣曰即即,雌鸣曰足足。

”序曲除夕将近的空中,飞来飞去的一对凤凰,唱着哀哀的歌声飞去,衔着枝枝的香木飞来,飞来在丹穴山上。

山右有枯槁了的梧桐,山左有消歇了的醴泉,山前有浩茫茫的大海,山后有阴莽莽的平原,山上是寒风凛冽的冰天。

天色昏黄了,香木集高了,凤已飞倦了,凰已飞倦了,他们的死期将近了。

凤啄香木,一星星的火点迸飞。

凰扇火星,一缕缕的香烟上腾。

凤又啄,凰又扇,山上的香烟弥散,山上的火光弥满。

夜色已深了,香木已燃了,凤已啄倦了,凰已扇倦了,他们的死期已近了。

啊啊!哀哀的凤凰!凤起舞,低昂!凰唱歌,悲壮!凤又舞,凰又唱,一群的凡鸟,自天外飞来观葬。

凤歌即即!即即!即即!即即!即即!即即!茫茫的宇宙,冷酷如铁!茫茫的宇宙,黑暗如漆!茫茫的宇宙,腥秽如血!宇宙呀,宇宙,你为什么存在?你自从哪里来?你坐在哪里在?你是个有限大的空球?你是个无限大的整块?你若是有限大的空球,那拥抱着你的空间他从哪里来?你的当中为什么又有生命存在?你到底还是个有生命的交流?你到底还是个无生命的机械?昂头我问天,天徒矜高,莫有点儿知识。

低头我问地,地已死了,莫有点儿呼吸。

伸头我问海,海正扬声而鸣(口邑)。

啊啊!生在这样个阴秽的世界当中,便是把金刚石的宝刀也会生锈!宇宙呀,宇宙,我要努力地把你诅咒:你脓血污秽着的屠场呀!莫悲哀充塞着的囚牢呀!你群鬼叫号着的坟墓呀!你群魔跳梁着的地狱呀!你到底为什么存在?我们飞向西方,西方同是一座屠场。

我们飞向东方,东方同是一座囚牢。

我们飞向南方,南方同是一座坟墓。

我们飞向北方,北方同是一座地狱。

我们生在这样个世界当中,只好学着海洋哀哭。

凰歌足足!足足!足足!足足!足足!足足!五百年来的眼泪倾泻如瀑。

郭沫若对泰戈尔的译介评析作者:张慧来源:《课程教育研究·学法教法研究》2017年第15期1917年8月,郭沫若从泰戈尔的英译本《新月集》、《园丁集》、《吉檀迦利》三部诗集选辑了一部《泰戈尔诗选》,用汉英对照并加解释,并写信给国内的商务印书馆和中华书局求售,均遭到拒绝。

但译介泰戈尔对他的早期文艺观的形成和文学创作都产生了深刻的影响,同时也是他从事外国文学翻译活动的初步尝试,既培养了他的翻译兴趣,又训练了他的翻译技巧、方法。

从主体性、主体间性以及文学价值论的角度分析郭沫若对泰戈尔的译介动机,这次翻译活动所产生的影响以及译作未能发表的原因,可以帮助我们更好的考察郭沫若留日期间的文艺思想,他早期的文学创作、翻译活动及翻译观的初步形成。

一、郭沫若翻译泰戈尔诗歌的动机评析郭沫若选择具有浪漫主义文风的印度诗人泰戈尔的作品进行译介与他早期的文艺思想、生活经历、历史背景等有着密切的联系。

考察郭沫若对泰戈尔诗歌的翻译不得不对以上因素进行分析。

然而,在这些影响翻译的诸多因素中译者因素是最为重要的。

孙瑜的博士论文《汉译者主体性及主体间性研究》肯定了译者作为翻译活动中最为能动和具有最广交际面的主体地位。

该文将译者的主体性定义为:“译者主体性是指译者个体在翻译这一动态过程中表现出的主观能动性,它贯穿于翻译的全过程,并使译者区别于其他译者。

其基本特征是译者主体的能动性、目的性和创造性。

”[1](P42)译者主体的能动性主要体现在翻译选材方面。

人们往往认为,泰尔戈之所以成为郭沫若所崇拜的第一个外国诗人,并最终导致他对泰戈尔的诗歌进行译介,原因之一是“由于日本的“泰戈尔热”的推动……在这种风气中,郭沫若阅读了大量的泰戈尔作品,心灵上产生共鸣。

”[2](14)姜铮在论文《翻译动机的美学—心理学阐释》中阐述了翻译动机问题,诠释了“期待视野”的概念,并用“期待视野”取代“共鸣说”,认为用共鸣说来解释郭沫若翻译《浮士德》的动机,是远为不够的。

论郭沫若诗歌翻译中的变异比较文学变异学理论是比较文学中国学派近年来提出的是比较文学学科理论的最新发展成果。

它和早期法国比较文学学派所倡导的实证性研究被称为国际文学关系研究的两大支柱,是全球化语境下研究不同国家文学尤其是异质文化语境下各国文学的横向交流与联系不可或缺的方法之一。

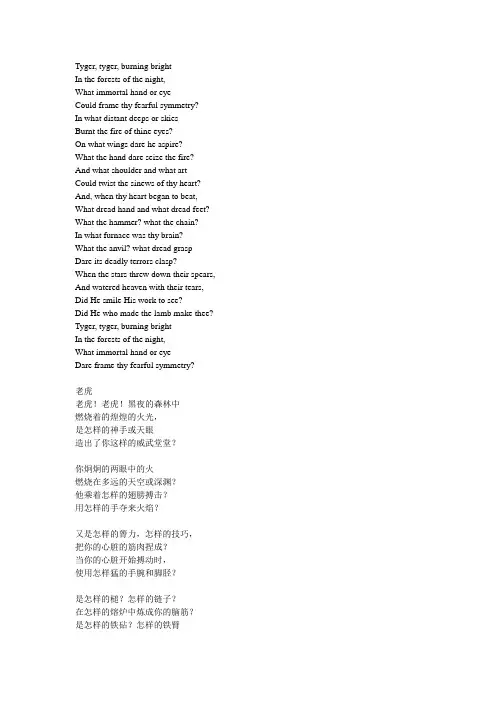

对比原作,在形式上,我们可以看出郭译在形式上虽保留了十四行诗句但莎翁十四行诗体中三行体却不见了,从而原诗中各种音韵也跟着产生了变异。

这是由于在英语诗歌创作理论中十四行诗体和五音步抑扬格被视为常规准则因而在译作中郭有意将英语诗作的常规进行了变化。

此外,在译作中我们可以看到有些诗行最后多用前鼻音或后鼻音结尾。

而鼻音/n/自身带有一种沉实厚重之感,用在此处则更是突显出西风凛例仿似呼呼风声就在耳边徘徊作响。

按照郭沫若的说法:“诗之本质,决不在乎脚韵之有无。

有韵者可以诗,而有韵者不必尽是诗……”郭沫若译诗主张首先深刻领会原作的“内在的韵律”,“诗之精神在其内在的韵律。

内在的韵律(或日无形律)并不是什么平上去人,高下抑扬,强弱长短官商徽;也并不是什么双声香韵什么押在句中的韵文!这些都是外在的韵律或有形律。

内在的韵律便是情绪底自然消涨,内在律诉诸心而不诉诸耳。

”郭译通过对音韵的描述在东方文学中重塑“西风”之音形韵,使西风在“度变形”中被渲染得铿锵有力,在东西方不同文化审美层面上可谓是达到了“相对忠实”,收到了异曲同工之妙。

从译作中我们可以感受到译者对原作强烈的再创作气息。

原文中的前景化特征经过二度重构或变异,已吸收了东方内敛的暗含张力,音形韵诉诸于心而非诉诸于耳。

受雪莱诗歌理论的影响郭也认为“诗歌创作无目的”在写诗和译诗时都应重视“情感的自然流露”,重视“气韵”超过一切。

正是通过这种创造性的加以变异,郭君的译作才彰显出译者与原作的经验交流发挥出了译者的能动创造性实现了创造性的叛逆或变异。

浅谈郭沫若的诗歌翻译思想作者:曾祥芳来源:《文艺生活·文海艺苑》2009年第02期摘要:郭沫若不仅是文学巨匠,也是翻译大师,在翻译界极富盛名。

诗歌翻译是郭沫若文学翻译的重要组成部分,他主张的“风韵译”在诗歌翻译界独树一帜。

《英诗译稿》是郭沫若的最后一本译诗集,本文通过对它的译文分析,展示郭沫若风韵译的诗歌翻译思想。

关键词:郭沫若;诗歌翻译;风韵译郭沫若曾从日本友人山宫允先生处获赠一本《英诗详释》,这本诗集选录了英美诗人的60首短诗。

1969年郭沫若选译了其中的50首,即现在的《英诗译稿》。

自1947年完成《浮士德》第二部的翻译以来,郭沫若已有二十多年没有比较集中地从事翻译工作了。

因此,《英诗译稿》是他建国后仅有的一本译作,也是他一生中的最后一本。

当时正处于四人帮横行和文化大革命的浩劫之中,他自己肩负重任,为新中国的建设马不停蹄,鞠躬尽瘁,然而还是未免与难。

他的两个儿子,七子民英(1967)和六子世英(1968)在这场浩劫中被迫害身亡,其中的悲苦可想而知。

在这种情况下,他又悄然地转向了自己心爱的文学,转向浪漫主义诗歌,寄托自己的苦闷。

然而,《英诗译稿》可以说是无心偶成之大作,他生前并没有想过将其出版,直到去世之后才被发现,并由其女整理出版。

郭沫若翻译这本诗集时,已是七十八岁高龄,无论是文学造诣和翻译技巧都以达到炉火纯青,所以,这本译作最能体现郭沫若的译诗原则——“风韵译”的诗歌翻译理念。

早在1920年,郭沫若就提出:“诗的生命,全在它那种不可把握之风韵,所以我想译诗的手腕于直译意译之外,当得有种“风韵译”。

他认为:“我们相信理想的翻译对于原文的字句,对于原文的意义自然不许走转,而对于原文的气韵尤其不许走转。

原文中的字句应该应有尽有,然不必逐字逐句的呆译,或先或后,或综或析,在不损及意义的范围之内,为气韵起见可以自由移易。

”(转引自陈福康,《中国译学理论史稿》(修订本) 上海外语教育出版社, 2000, 6)。

郭沫若的爱情诗《别离》赏析郭沫若的爱情诗《别离》赏析郭沫若是著名的现代作家,毕业于日本九州帝国大学,现代文学家、历史学家、新诗奠基人之一。

下面内容由小编为大家分享郭沫若的爱情诗《别离》赏析,一起来看看吧!《别离》郭沫若残月黄金梳,我欲掇之赠彼姝。

彼姝不可见,桥下流泉声如泫。

晓日月桂冠,掇之欲上青天难。

青天犹可上,生离全我情惆怅。

【赏析】同《Venus》一样《别离》也属于直抒胸意一类的抒情诗。

这首诗的离情别绪却没有《Venus》感情那样浓烈、炽热、直白,诗人月将分手后爬上心头的那点迷茫、怅惘,委婉细腻地表达出来、构成一个含蓄的意境。

大概是受我国古典文学中以别离为题材的诗歌的影响,这首诗在情调上、抒情方式上更接近于古典美,而全然不同于《女神》中大多数诗篇的现代色彩。

诗一开始是描绘了一幅类似“小桥流水人家”的恬静的自然画面:一个清新的早晨,一弯残月还高挂在天空,明丽的朝阳却已从东方冉冉升起,旭川桥下的潺潺流水发出涂涂的声响。

这时,“我”送别了“她”回来,站在旭川桥上,望着这一派晨景,却不由得感慨万端:那弯弯的残月如同一把黄金梳子,把它取了来,亲手插在“她”的头上;那一轮红日又好似一顶桂冠,把它摘下让“她”亲手戴在“我”的头上。

可这天那般高、那样远,如何能爬得上去?即使爬上去了,“她”已然别离,“我”的爱又能落在哪里?桥下的流水仿佛发出衰哀的低吟,带着“我”心灵上的这丝感喟去向远方。

这是典型的借景抒情、有情于景的.情感表达方式。

诗人借残月与旭日幻化出的一组比喻物象,寄托了“我”对于“她”的一片殷殷挚情,抒发了渴望着从“她”那里得到温馨与回报的拳拳之心。

初看这首诗,诗人选择的三个意象:黄金梳儿一样的残月、月桂冠一般的红日、发出哀音的流水,好象随意而平淡无奇。

细细回味,却能发现这三个意象的组合、排列透出一番深意。

先是静与动的对比、转换。

高挂在天空的残月与晓日组成了一幅静态的画面,它勾起了“我”“她”的无限眷恋之情。

郭沫若《凤凰涅槃》原文阅读及赏析《凤凰涅槃》是郭沫若的一篇哲理诗。

在这首诗中,郭沫若以凤凰涅槃为主题,表达了对于世界的环境和人性的深刻思考。

原文参考:凤凰涅槃,焕然一新。

羽翼丰满,光辉四射;智慧与力量,双倍倍增。

烈火中燃尽身躯,化为灰烬的凤凰,又在凤凰涅槃的灰烬中重生;涅槃之火,焚烧不凡之魂。

敢于迎接挑战的心灵,淘汰退缩之念,时时专注强化自我,总能在涅槃的火焰中重生。

长路漫漫,莫等闲。

耐心深思破局,才能成功;凤凰喻我们,磨难锻造,千锤百炼,才能更强大,更高贵。

赏析参考:《凤凰涅槃》这篇诗歌运用了凤凰的形象,表达了破旧重生,超越自我,强大成长的主题。

诗歌的开头以“凤凰涅槃”为题,预示着一次彻底的变革,一种凤凰从灰烬中重生的绝佳形象,引人深思。

其后,作者用表现手法描述凤凰燃尽身躯,化为灰烬,不断涅槃的过程,表现出在经过种种挫折和磨难之后,心灵经过了重新垂范。

同时,这一过程中闪现出来的智慧与力量双倍增加的概念,象征着在深思熟虑的过程中,心境得以突破,迎来精神上的升华。

在《凤凰涅槃》中,诗人用了大量的比喻和意象来表现主题,把生命与凤凰对应起来,将涅槃之火的明能量象征成自我提升的力量。

这篇诗歌以其简练明快的语言设定,吸引读者的眼球。

从凤凰涅槃的元素、智慧与力量的双倍增加、及涅槃之火的焚烧,都旨在告诉我们,生命需要经历磨难,需要在痛苦中得到升华。

这篇诗歌可以上升到高飞的凤凰,并回到灰烬中,然后再次升华,体现了生命与时间之间的奇妙关系。

总之,《凤凰涅槃》是一篇深刻的哲学诗歌,充满了哲学意味。

体现了人们对生命的探索与思考,同时表达出艺术家对生命力的敬仰。

通过诗歌,郭沫若呈现出一种精神的向上、挺拔、阳刚。

即使在困难的日子里,也要一路前行,像凤凰一样,坚定、勇敢地实现我们的梦想。

郭沫若的诗现代诗一、《静夜思》床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

二、衍生注释:1. “床”在古代有多种解释,这里可能是指井栏。

2. “疑是”表示好像、仿佛的意思,诗人看到月光洒在地上,恍惚间以为是霜。

3. “举头”即抬头,“低头”则是低下头来。

三、赏析:这首诗语言简洁明快,意境深远。

前两句描写了夜晚月光洒在床前的景象,那洁白的月光就像霜一样,给人一种清冷孤寂的感觉。

后两句则由景及情,诗人抬头看到明月,不禁低下头思念起故乡。

明月在这里成了思乡之情的寄托,这种触景生情的描写十分自然。

短短四句诗,却将游子的思乡之情表达得淋漓尽致,真不愧是千古绝句啊!四、作者介绍:李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。

他的诗作风格豪放飘逸、意境奇妙,充满浪漫主义色彩。

他一生游历四方,结交广泛,创作了大量优秀的诗歌作品,对中国古典诗歌的发展有着深远的影响。

五、运用片段:有一次我和朋友在外地旅游,夜晚住在一个古色古香的小客栈里。

晚上月光透过窗户洒在地上,那一瞬间我就想起了李白的“床前明月光,疑是地上霜”。

我对朋友说:“你看这月光,像不像李白诗里的霜啊?看着这月光,我突然有点想家了呢。

”朋友也感叹道:“是啊,这时候就特别能体会李白写这首诗时的心情。

”一、《春望》国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

二、衍生注释:1. “国破”指国家沦陷,长安城被叛军攻破。

2. “感时”即感伤时事,“恨别”为怨恨离别。

3. “烽火”是古代边防报警的烟火,这里指代战争。

4. “浑欲”表示简直要。

三、赏析:这首诗开篇就营造出一种凄凉的氛围,国家沦陷了,山河虽然依旧存在,但城中的春天却只有荒草丛生。

诗人感伤时事,看到鲜花反而落泪,听到鸟鸣更加惊心,这种以乐景写哀情的手法,更突出了诗人内心的悲痛。

战争持续了很久,家书都珍贵得如同万金。

郭沫若的诗赏析《夜泊嘉州》郭沫若的诗赏析《夜泊嘉州》《夜泊嘉州》郭沫若的诗赏夜泊嘉州乘风剪浪下嘉州,暮鼓声声出雄楼。

隐约云痕峨岭暗,浮沉天影沫江流。

两三渔火疑星落,千百帆椅戴月收。

借此扁舟宜载酒,明朝当作凌云游。

1907年秋,郭沫若以“优等”成绩升入嘉定府中学。

在家度完署假,乘船赴校,夜泊嘉州,在船中吟成此诗。

诗人情致满怀,沿途观赏风光,为我们描绘了一幅优美的“海棠香国”之夜的壮丽景观。

首联“乘风剪浪下嘉州,暮鼓声声出雄楼”,气壮势豪,点出“夜泊”。

嘉州,即今乐山市。

雄楼,指嘉州的城楼。

由沙湾至嘉州,约七十华里,乘船顺江而下只需半日光景,即可抵达嘉州。

“鼓声声”从城楼上传出,说明诗人是在吃过午饭后上船夜里到达嘉州的。

大渡河中上游都是在千山万壑中横冲直闯,到了沙湾豁然开朗,形成壮阔的波润,一泻千里之势,直奔凌云山下,大佛脚底,与峨江汇合。

夏秋之季,正洪汛期间,水急浪涌,故有乘风破浪之势。

一个“剪”字用得妙极,气势、神韵均出。

既写出波浪之激,又写出船速之快。

船到嘉州,只听到从城楼上传出一阵阵的暮鼓之声,说明已到夜暮降临,更鼓四起了。

这两句点明时间、地点和环境。

紧接额联、颈联四句全力写景。

景是船中所见之景。

船离沙湾临近嘉州时,对家乡必有一番依恋之情。

这时诗人情不自禁,回首西望故乡,只见朦胧暮色中的眉山影,隐隐约约,沉浮天际的大渡河,天连着水,水连着天,是天还是水,难以分明。

回眸近视,又见氓江河上三三两两渔家灯火,闪闪灼灼,时隐时现,诗人赋予它浪没主义的想象,那两三:渔家灯火,好象天上的星星落入江面上一般,那千百的船帆在那像胧的月光下徐徐降落下来。

在诗人的笔下出现了一幅嘉州夜幕将临的诗情画意般的景象,山朦朦,水朦朦,星星、渔火、明月、白帆,美不胜收,美不堪言。

在这安谧、宁静、令人陶醉的夜景下,又见到朦朦的凌云、乌尤山影,那里有闻名于世的大佛,有当年苏东坡读书的苏子楼,还有镌刻着“苏东坡载酒时游处”字样的石碑,激发了诗人迫慕苏东坡载酒斌诗的情怀,勾引起诗人的遐想,何不象苏东坡样,驾起一叶小舟,携带着酒到凌云去游览呢?苏东坡《送张熹州》诗云.“少年不愿万户侯,亦不愿识韩荆州。

在郭沫若为安娜写的另一首情诗《Venus》(维奴司,今译维纳斯)中,一腔狂热的爱情,更是毫无顾忌地挥洒出来:我把你这张爱嘴,比成着一个酒杯。

喝不尽的葡萄美酒,会使我时常沉醉!我把你这对乳头,比成着两座坟墓。

我们俩睡在墓中,血液儿化成甘露!诗人热烈地赞美安娜,把她比作罗马神话中司美与恋爱的女神维纳斯,愿与她融合在一起,“血液儿化成甘露”,这真是浪漫主义诗人热到100度的爱情方式。

多情的安娜不负丈夫一片痴情,1924年,带着孩子,随丈夫离乡背井来到陌生的上海,住在环龙路44号一间狭小的房子,过着艰难的生活。

后来,郭沫若出任广州大学文科学长,她又随同前往。

不久,郭沫若投笔从戒,参加了国民革命军。

1927年,因发表讨蒋檄文《请看今日之蒋某》而被通缉。

这时,安娜在白色恐怖中离开广州到上海,迅即又前往汉口寻找丈夫下落。

在《怀外子郭沫若先生》一文中,她追述当时的情景:“但是到了上海,洙若的消息还不知道,不知道孩子们父亲的生死,这是多么痛苦的事哟!不论他死了也好,活在世上也好,我抱着必死之心,一定要去探听他的真实消息。

起初各处打听,毫无头绪,最后我自己决心只有去汉口一行。

但是一打听汉口的日本人,只剩了两三个,我还是决意去一趟,就从上海出发了。

我们已经失去在中国安居的地方,这是如何的凄惨呢!带了四个小孩子,完全像流浪者一样,我又登上了长江的上水船。

我注视着黄浊的,流不尽的江水,欲哭无泪的我,悲哀恐怖的情绪填塞在我的心头。

船离开陆地了,我想到再没有危险,才放下紧张的心,抱紧着末子,不禁哽咽起来。

……”这年,郭沫若参加党领导下的“八一”南昌起义,失败后,潜回上海,才与安娜相聚。

郭沫若的“风韵译”及其在英语诗歌翻译中的影响郭沫若是中国近代杰出的浪漫主义诗人、学者、翻译家和革命家。

郭沫若生于富商家庭,性格潇洒不羁,自小接受过良好的中国式传统教育,但在1914年与中国妻子离婚远渡重洋赴日学医。

在日本,郭沫若开始接触并研究国外的语言文学,并学习了斯宾诺斯、歌德、泰戈尔、雪莱和惠特曼等人的并深受其影响。

郭沫若对近代中国的外国语言文学理论和翻译贡献杰出,翻译了大量的文学作品,其中包括尼采的《莱茵梦》,雪莱的《雪莱诗选》,以及列夫·托尔斯泰的《战争与和平》,等等;其多采用自创的理论——“风韵译”来翻译。

本文旨在阐释郭沫若翻译理论的原则及其在他的翻译作品,尤其是英语诗歌的翻译作品中的体现。

2.中国翻译发展简史中国的翻译事业有上千年的历史,大致可分为三个阶段;第一个阶段是从汉朝至唐代的时期,支谦和尚可谓是中国最早的翻译家,所译著为佛经,他主张翻译应“约而意显、文而不越”;这时期最著名的翻译家是唐朝僧人玄奘,他认为翻译应遵循“精准”和“易懂”的原则,这样才能使译作简约而不失高雅。

翻译的第二阶段由清末至民初(1911—1949),这一时期可谓中国翻译事业之巅峰。

其中最著名的翻译家是严复,他提出的翻译三原则“信、达、雅”被后人沿用至今;鲁迅和瞿秋白也是著名的翻译家,鲁迅的翻译标准“忠实”和“通顺”对后人的影响紧随严复三原则之后;郭沫若、林语堂等以自己独特的翻译标准扬名。

翻译的第三阶段是从1949年至今,其中刘崇德、黄龙、王佐良等翻译家们对中国当代的翻译事业作出了巨大的贡献。

3.郭沫若和他的“风韵译”郭沫若主张严复的翻译标准“信、达、雅”并深受其影响,尤其是第三点,严复曾以“言之无文,行之不远”形容“雅”字,而“文”则指艺术和人文(尤其是音乐和诗歌)。

“严复对翻译工作有很多的贡献,他曾经主张翻译要具备信、达、雅三个条件。

我认为他这种主张是很重要的,也是很完备的。

翻译文学作品尤其需要注重第三个条件,因为译文同样应该是一件艺术品”。

郭沫若的诗歌名篇赏析郭沫若(1892~1978)现、当代诗人、剧作家、历史学家、古文字学家。

原名开贞,笔名郭鼎堂、麦克昂等,四川乐山人。

下面是小编为你整理的郭沫若的诗歌名篇赏析,希望大家会喜欢!郭沫若的诗歌名篇赏析【经典篇】《晨安》晨安!常动不息的大海呀!晨安!明迷恍惚的旭光呀!晨安!诗一样涌着的白云呀!晨安!平匀明直的丝雨呀!诗语呀!晨安!情热一样燃着的海山呀!晨安!梳人灵魂的晨风呀!晨风呀!你请把我的声音传到四方去吧!晨安!我年青的祖国呀!晨安!我新生的同胞呀!晨安!我浩荡荡的南方的扬子江呀!晨安!我冻结着的北方的黄河呀!黄河呀!我望你胸中的冰块早早融化呀!晨安!万里长城呀!啊啊!雪的旷野呀!啊啊!我所畏敬的俄罗斯呀!晨安!我所畏敬的Pioneer呀!晨安!雪的帕米尔呀!晨安!雪的喜玛拉雅呀!晨安!Bengal的泰戈尔翁呀!晨安!自然学园里的学友们呀!晨安!恒河呀!恒河里面流泻着的灵光呀!晨安!印度洋呀!红海呀!苏彝士的运河呀!晨安!尼罗河畔的金字塔呀!啊啊!你在一个炸弹上飞行着的D′annunzio呀!晨安!你坐在Pantheon前面的“沉思者”呀!晨安!半工半读团的学友们呀!晨安!比利时呀!比利时的遗民呀!晨安!爱尔兰呀!爱尔兰的诗人呀!啊啊!大西洋呀!晨安!大西洋呀!晨安!大西洋畔的新大陆呀!晨安!华盛顿的墓呀!林肯的墓呀!Whitman的墓呀!啊啊!惠特曼呀!惠特曼呀!太平洋一样的惠特曼呀!啊啊!太平洋呀!晨安!太平洋呀!太平洋上的诸岛呀!太平洋上的扶桑呀!扶桑呀!扶桑呀!还在梦里裹着的扶桑呀!醒呀!Mesame呀!快来享受这千载一时的晨光呀! 郭沫若的诗歌名篇赏析【精选篇】《天狗》(一)我是一条天狗呀!我把月来吞了,我把日来吞了,我把一切的星球来吞了,我把全宇宙来吞了。

我便是我了!(二)我是月底光,我是日底光,我是一切星球底光,我是X光线底光,我是全宇宙底Energy底总量!(三)我飞奔,我狂叫,我燃烧。

从郭沫若译诗“真的美”看“风韵译”的得失从郭沫若译诗“真的美”看“风韵译”的得失从郭沫若译诗“真的美”看“风韵译”的得失杨敏,王庆(四川理工学院外语学院,四川自贡 643000)摘要:允许译文不忠实于原文,是郭沫若“风韵译”理论的一大特色,同时,也是引起众多批评和争论的主要原因。

《英诗译稿》是郭沫若的最后一本译诗集,本文试着从其中一篇译诗——“真的美”来分析郭沫若“风韵译”理论的得与失。

关键词:郭沫若;风韵译;诗歌翻译;“真的美”一、引言郭沫若是我国著名的文学翻译家,指出在翻译时不仅要深刻理解原文,对本国文字也要有自由操纵能力。

他在诗歌翻译方面造诣很高,认为诗歌是可以翻译的。

郭老提出:诗人译诗,以诗译诗。

译诗不必把原诗一字一字译出来,应该把原诗看成一个整体,不要纯粹地直译、硬译,要不失原作风韵,认为除了直译和意译,还有一种译法,即“风韵译”。

《英诗译稿》是郭沫若的最后一本译诗集,本文试着从其中一篇译诗——“真的美”来分析郭沫若“风韵译”理论的得与失。

二、“风韵译”郭沫若在译诗时,推崇严复的“信、达、雅”翻译标准。

郭沫若主张译诗要忠实于原诗的思想,创造性的使用自己的语言,不主张鹦鹉学舌式的硬译。

与此同时,他推荐“两道手”式的译诗法—一首先由熟练外语的人译诗,再由诗人对诗进行“化境”。

郭沫若认为译者更重要的是对本国语文的修养。

如果本国语文没有深厚的基础,不能应用自如,即使有再好的外文基础,翻译起来也是不能胜任的”。

郭沫若精通外文,又是中国伟大的诗人,能够将“两道手”式的译诗法应用自如,这正是他一生中能够译著众多国家许多作家作品的主要原因。

最重要的是,郭沫若提出了“风韵译”与“创作论”,实指“形神兼顾,突显风韵”。

谷峰认为郭沫若的“形神兼顾,突显风韵”翻译理论暗含了翻译是一个审美再现过程。

其“风韵译”实际上是一种美学翻译理论,注重译者的主体性一强调译者的审美体验以及译语的传神,郭老的“风韵译”丰富了我国的文学美学翻译论。