地基均匀性评价

- 格式:xls

- 大小:130.50 KB

- 文档页数:1

地基土均匀性评价Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT地基的均匀性和稳定性评价是岩土工程勘察报告较为重要的一项内容,从定性和定量两方面对地基的均匀性和稳定性进行了论叙,并对在不均匀地基的基础设计中应采取的结构措施提出建议。

关键词:地基;地基均匀性;稳定性;基础设计;1.天然地基的均匀性评价在建筑物的天然地基浅基础设计时,设计人员最关心的是由于地基变形引起的建筑物的变形(沉降量、沉降差、倾斜及局部倾斜) 而当前在进行建筑物的变形设计时多采用正常使用极限状态的原则设计,即建筑物的变形是否超过变形允许范围值,而造成地基变形最主要的原因之一就是地基存在不均匀的问题;岩土工程师在对地基的均匀性进行评价时由于《岩土工程勘察规范》和《建筑地基基础设计规范》中没有明确的评判标准可供参考,往往仅一笔带过或者只停留在定性的评价上,缺乏必要的定量分析,给岩土工程设计带来诸多不便。

地基均匀性的评价范围对天然地基的均匀性评价时应首先确定其评价的平面范围和深度范围,天然地基的均匀性评价平面范围与抗震场地评价范围既有相似而又有较大的差异,抗震的建筑场地评价多以自然村或某一街区为单位进行考虑,而建筑地基的均匀性评价时多以建筑物水平投影面积范围为标准,也即通常以建筑物角点包络线所占的面积为评价范围;但地基均匀性的评价深度范围与抗震覆盖层厚度评价具有明显不同的概念,必须有明确的定性概念,假若它的评价范围与抗震覆盖层厚度的评价范围一致,则将造成过大的投资浪费,建筑抗震覆盖层厚度的确定是以地面至地层界面剪切波速大于500m/s的岩土层顶面距离为准,而地基均匀性评价深度应掌握以下几条原则:(1)地基主要受力层情况:对于条形基础为基底下3b(b为基础底面宽度),对于独立基础为基底下1.5b,且评价深度均不小于5m;(2)压缩层深度范围:对于天然地基浅基础,独立基础或条形基础其压缩层深度按变形比法确定其评价深度:?式中符号意义可参考“地基规范”(3)对大面积基础其评价深度范围按下式确定:?式中b:基础宽度。

关于地层均匀性和地基均匀性评价的理解和探讨张晓玉,张丽丽(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司武汉 430071)摘要:本文在对岩土工程勘察有关规范理解的基础上,对地层均匀性和地基均匀性的作用及其相互关系进行阐述,分析地基均匀性评价的重要性,细化了地基均匀性评价方法。

关键词:地层均匀性;地基均匀性;变形控制;当量模量0 引言我们的岩土工程勘察报告一般很重视地基承载力、基础持力层和基础形式的分析评价,对地基均匀性的评价重视不够,前几年多数单位的岩土工程勘察报告甚至不予评价,在审图机构的要求下,现在的勘察报告基本上有这一节的内容,但评价方法五发八门,说法也很多,如不均匀、较均匀、均匀性较好、均匀性一般等,并多以地层均匀性代替地基均匀性,概念也不是很清晰,彼此理解出入较大,本文针对《高层建筑岩土工程勘察规程》的理解谈谈自己的想法。

1 规范对地层均匀性和地基均匀性评价的要求①《岩土工程勘察规范》4.1.11-3表述“查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力”。

其条文说明4.1.11-2补充解释为“地基的承载力和稳定性是保证工程安全的前提,这是毫无疑问的;但是工程经验表明,绝大多数与岩土工程有关的事故是变形问题,包括总沉降量、倾斜和局部倾斜;变形控制是地基设计的主要原则,故本条规定了应分析评价地基的均匀性,提供岩土变形参数,预测建筑物的变形特征。

”②《岩土工程勘察规范》14.3.3表述岩土工程勘察报告应根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质条件等具体情况编写,包括内容的第4款为“场地地形、地貌、地质构造、岩土性质及其均匀性”。

③湖北省地区规范《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DB42/489—2008)中6.0.10条表明,预应力混凝土管桩基础岩土工程勘察报告内容应包括对地基的均匀性进行评价。

④《高层建筑岩土工程勘察规程》8.2.1-2表述天然地基分析评价应包括的基本内容的第2款为“地基均匀性”。

大连某军官住宅楼地基均匀性评价摘要:对岩石地基均匀性的评价,目前还没有非常规范的方法,本文通过对某军官住宅楼岩石地基均匀性的评价,介绍了一种适用于岩石地基均匀性评价的方法。

关键词:地基均匀性;岩石地基;评价1工程概况某军官住宅楼高15层,拟采用框架剪力墙结构,基础形式为独立基础,基础持力层为强风化板岩。

1.1地形地貌及地质构造建筑范围内场地地形地貌较简单,地貌类型为山前坡地。

该建筑场地位于新华夏系构造体系中,岩层节理裂隙发育,在勘察控制范围及深度内未发现断层等地质构造。

1.2地层场地层为第四系人工堆积层(Q4mL)及震旦系风化板岩(Zc),自上而下依次为:①杂填土:杂色,松散,稍湿。

主要由建筑垃圾混粉土构成。

②1全风化板岩:浅黄色,呈粘土状,可塑。

②2强风化板岩:黄褐色,风化裂隙很发育。

②3中风化板岩:灰褐色,节理裂隙发育。

1.3地下水地下水类型为基岩裂隙水,赋存于强风化、中风化板岩中,稳定水位埋深2.50~3.90m,水位标高38.10~38.25m。

地下水主要受大气降水补给,水位变化具有季节性,一般地下水水位变化缓慢。

2地基均匀性评价地基均匀性评价范围以建筑物水平投影面积范围为评价范围;地基均匀性评价内容主要从地基承载力和地基变形两方面考虑,评价方法主要为定性评价和定量评价。

基岩地基均匀性定性评价可从以下几个方面进行:(1)建筑物地基基础持力层跨越不同的地貌单元或地质单元,各岩土层的工程特性存在显著差异的地基为不均匀地基;(2)建筑场地位于地质构造带破碎带上为不均匀地基;(3)建筑物基础底板下分布有石牙、石笋等物体,能够造成建筑物基础局部的应力集中现象,同时对建筑物上部结构产生不利影响的地基为不均匀地基。

基岩地基均匀性定量评价可从以下几个方面进行:(1)在地基均匀性评价范围内,岩石地基波速特征差异较大的地基为不均匀地基;[4](2)在地基均匀性评价范围内,圆锥动力触探、标准贯入试验、平板载荷试验、岩石饱和单轴抗压强度等指标差异较大的地基为不均匀地基;(3) 在建筑物的长度和宽度方向上,地基变形有较大差异的地基为不均匀地基。

岩土勘察地基均匀度及稳定性评价

为重要的一项内容,从定性和定量两方面对地基的均匀性和稳定性进行了论叙,并对在不均匀地基的基础设计中应采取的结构措施提出建议。

关键词:地基;地基均匀性;稳定性;基础设计;

1.天然地基的均匀性评价

在建筑物的天然地基浅基础设计时,设计人员最关心的是由于地基变形引起的建筑物的变形(沉降量、沉降差、倾斜及局部倾斜)而当前在进行建筑物的变形设计时多采用正常使用极限状态的原则设计,即建筑物的变形是否超过变形允许范围值,而造成地基变形最主要的原因之一就是地基存在不均匀的问题;岩土工程师在对地基的均匀性进行评价时由于《岩土工程勘察规范》和《建筑地基基础设计规范》中没有明确的评判标准可供参考,往往仅一笔带过或者只停留在定性的评价上,缺乏必要的定量分析,给岩土工程设计带来诸多不便。

1.1地基均匀性的评价范围

对天然地基的均匀性评价时应首先确定其评价的平面范围和深度范围,天然地基的均匀性评价平面范围与抗震场地评价范围既有相似而又有较大的差异,抗震的建筑场地评价多以自然村或某一街区为单位进行考虑,而建筑地基的均匀性评价时多以建筑物水平投影面积范围为标准,也即通常以建筑物角点包络线所占的面积为评价范围;但地基均匀性的评价深度范围与抗震覆盖层厚度评价具有明显不同的概念,必须有明确的定性概念,假若它的评价范围与抗震覆盖层厚度的评价范围一致,则。

岩土工程勘察地基均匀性及稳定性评价分析文章主要以岩土工程为研究对象,对岩土工程地基均匀性及稳定性的评价分析进行详细探究。

首先,文章对岩土工程实行勘察的目的与意义进行相关阐述,分别从定量与定性两个方面,对现阶段地基的稳定性与均匀性进行合理分析。

其次,结合地基工程存在的不稳定与不均匀等问题,进一步提出对应的优化措施,旨在夯实岩土工程的质量安全。

最后,根据本人的实践经验,对岩土工程勘察地基的均匀性及稳定性进行总结与归纳,以供参考。

标签:岩土工程;地基;均匀性;稳定性;评价分析岩土工程实行地质勘察的主要目的在于明确施工场地的实际情况以及存在的不良地质因素,进一步对影响建筑物质量安全的具体因素进行探究。

基本上可以从施工场地的岩性、结构等方面进行具体研究,或者根据施工场地地下埋水与其自身腐蚀性特性的相关情况作出科学性评价。

并以此为基础,结合具体的评价分析结果,采取对应的优化措施解决现阶段建筑工程存在的隐患问题。

结合现阶段的发展来看,地质勘察工作在岩土工程的建设过程中,起到了较好的应用效果,值得我们对其进行进一步研究与探索。

1、岩土工程实行勘察作业的主要目的与意义1.1主要目的岩土工程勘察在工程建设过程中起到的作用十分突显,是各分项工程的建设前提。

倘若施工人员并没有对岩土实行勘察工作,就无法完成后续的工程设计工作,建设质量难以得到有效保障。

结合以往的经验来看,实行岩土勘察的主要目的在于通过拟建工程场地的地质与地貌条件,对施工场地的实际环境进行合理分析,为后续的工程设计环节、施工环节夯实基础。

最重要的是,通过实行岩土勘察可以为施工人员提供场地的各项地质参数,便于施工人员运用合理的勘察技术对工程场地进行拟建、研究。

并在一系列的分析过程中,判断出修建该工程所需要的环境条件,确定当前环境条件会对施工环节造成的具体影响等。

此时,施工人员可以根据具体的影响,制定对应的优化措施予以解决。

1.2实行意义岩土工程勘察通过运用岩土工程技术原理等方法,分析与评价拟建工程场地的实际特征,如地貌特征、岩土特性等。

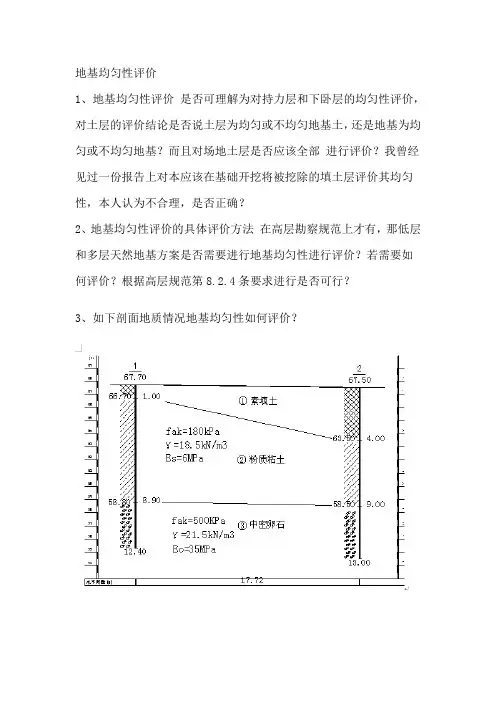

地基均匀性评价1、地基均匀性评价是否可理解为对持力层和下卧层的均匀性评价,对土层的评价结论是否说土层为均匀或不均匀地基土,还是地基为均匀或不均匀地基?而且对场地土层是否应该全部进行评价?我曾经见过一份报告上对本应该在基础开挖将被挖除的填土层评价其均匀性,本人认为不合理,是否正确?2、地基均匀性评价的具体评价方法在高层勘察规范上才有,那低层和多层天然地基方案是否需要进行地基均匀性进行评价?若需要如何评价?根据高层规范第8.2.4条要求进行是否可行?3、如下剖面地质情况地基均匀性如何评价?a、第一种情况:建筑层高4层,无地下室,选择②粉质粘土做地基持力层,是否需要评价地基均匀性,若要评价该如何评价?这种情况层有人说粉质粘土为不均匀地基土,理由是层厚不均匀,则变形不均匀。

对此我认为不合理,层底坡度少于10%,按照高层勘察规范第8.2.4条规定可判为均匀地基,厚度不均匀,可将基础放置在粉质粘土同意水平面上即可解决该问题,不知对否?b、建筑为11层,框架,1层地下室,基地标高约在自然地面下3m,选择②粉质粘土做地基持力层,地基均匀性如何评价?4、如下剖面地质情况,按照层高3层和18层,其地基均匀性如何评价?高大钊:1. 评价地基的均匀性,是勘察报告的内容之一。

但勘察阶段能够评价的仅是地基的均匀性,如果是均匀的地基,说明建造体型不很复杂的建筑物应该是不会发生不均匀沉降的。

但是,如果楼层的高差很大,荷载的分布明显的不均匀,那么即使在均匀的地基上还是有可能产生不均匀沉降的。

2. 有经验的工程师,稍有工程判断能力的工程师,根据场地土层厚度的分布和不同勘探孔的压缩性指标之间的比较,就可以判定这个地基是不是均匀的。

3. 对于《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004关于地基均匀性评价的有关规定,可能存在不同的理解,也需要进行必要的讨论:1) 均匀性判断要求进行的,即使是采用分析软件方便快捷地进行的是“沉降、差异沉降、倾斜等特征分析评价”,并不是要求进行精确的定量计算。

某超高层项目地基均匀性评价摘要:地基的均匀性评价是岩土工程分析与评价的一项重要内容,本文结合工程实例从定性和定量两个方面对地基均匀性进行了评价。

1、引言在岩土工程勘察中,性评价地基均匀性是岩土工程分析与评价的一项重要内容。

根据《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T 72-2017),对于天然地基的地基均匀性评价可从定性和定量两个方面进行评价。

结合工程实例,准确、客观的对地基土的均匀性评价,可使得基础设计时对地基土的不均匀沉降有一定的考虑。

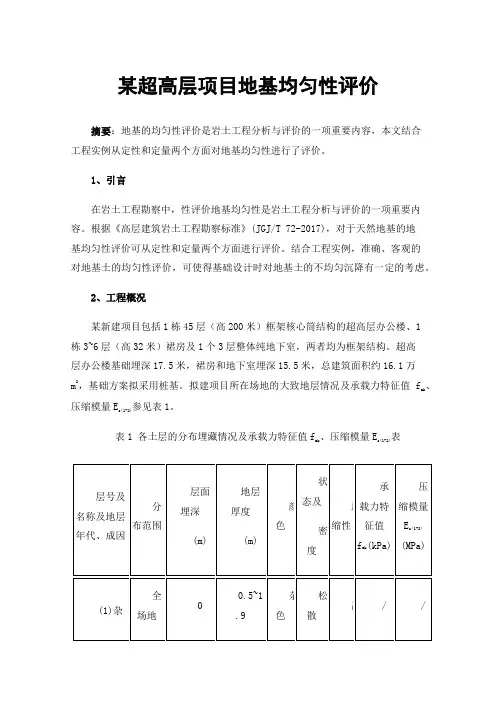

2、工程概况某新建项目包括1栋45层(高200米)框架核心筒结构的超高层办公楼、1栋3~6层(高32米)裙房及1个3层整体纯地下室,两者均为框架结构。

超高层办公楼基础埋深17.5米,裙房和地下室埋深15.5米,总建筑面积约16.1万m2,基础方案拟采用桩基。

拟建项目所在场地的大致地层情况及承载力特征值fak、压缩模量Es(1-2)参见表1。

表1 各土层的分布埋藏情况及承载力特征值fak 、压缩模量Es(1-2)表场地地层情况参见塔楼及地下室的工程地质剖面图。

图1塔楼部分代表性工程地质剖面图图2地下室部分代表性工程地质剖面图3、地基均匀性评价—定性评价根据《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T 72-2017)第8.2.3条符合下列情况之一者,应判定为不均匀地基:1、地基持力层跨越不同地貌单元或工程地质单元,工程特性差异显著。

2、地基持力层虽属于同一地貌单元或工程地质单元,但存在下列情况之一:1)中-高压缩性地基,持力层底面或相邻基底高程的坡度大于10%;2)中-高压缩性地基,持力层及其下卧层在基础宽度方向上的厚度差值大于0.05b(b为基础宽度)。

3、同一高层建筑虽处于同一地貌单元或同一工程地质单元,但各处地基土的压缩性有较大差异时,可在计算各钻孔地基变形计算深度范围内当量模量的基础上,根据当量模量和当量模量最小值的比值判定地基均匀性。

当比值大于表2中地基不均匀系数界限值K时,可按不均匀地基考虑。

第一节地基土均匀性及稳定性分析根据本次勘察资料,地基土竖向成层分布,部分层位水平方向上分布不连续,水平方向上厚度变化较大,部分层位水平方向顶(底)板埋深有所起伏,主要表现在:1、人工填土层(Qml)杂填土(①1)呈杂色,松散状态,由砖块、灰渣、废土、建筑垃圾等组成,分布不稳定,仅局部分布;素填土(①2)呈褐黄色,软塑~可塑状态,无层理,含铁质,属中(偏高)压缩性土,厚度有所变化。

填垫年限小于十年。

2、新近冲积层(Q43N al)黏土(③1)土质尚均匀,分布不甚稳定,厚度有所变化,局部缺失。

3、全新统下组沼泽相沉积层(Q41h)水平方向上土质尚均匀,砂粘性变化较大,局部夹粉土,分布较稳定。

4、全新统下组陆相冲积层(Q41al)⑧1亚层分布不甚稳定,局部缺失,⑧2亚层分布尚稳定,各亚层厚度变化大。

5、上更新统第五组陆相冲积层(Q3e al)土质较均匀,⑨1亚层分布尚稳定,局部缺失;⑨2亚层分布较稳定,厚度变化较大;⑨3亚层分布不稳定,部分区域缺失。

5、上更新统第三组陆相冲积层(Q3c al) 本层土在揭示范围内土质尚均匀,⑪1亚层分布不稳定,部分区域缺失,⑪2、⑪3亚层分布尚稳定。

本场地地基土水平方向上各亚层砂粘性有所变化,厚度有所变化,但对整体而言,地基土分布及性质尚均匀、稳定,整体认为地基土是较均匀、稳定的。

第二节 2.4物理力学指标统计2.4.1一般物理力学指标统计当子样个数≥6时,提供最大值、最小值、算术平均值、标准差、变异系数、标准值及子样个数;当子样个数<6时,仅提供最大值、最小值、算术平均值及子样个数。

各层土物理力学指标统计结果如表2.4.1:2.4.2标贯指标统计静力触探试验提供锥尖阻力qc 、侧摩阻力fs算术平均值,标准贯入击数提供最大值、最小值、算术平均值、子样数如表2.4.2:标贯指标统计表表2.4.2。

浅析建筑工程地基均匀性和稳定性评价摘要:地基在建筑里的作用不可以替代,隐藏地基的处理显得尤为重要。

所以地基的均匀性及稳定性评价是建筑物岩土工程勘察中非常重要的一个环节。

文章就地基均匀性和稳定性评价进行简要的分析,希望对建筑工程有一定的指导作用。

仅供参考和借鉴。

关键词:均匀性;稳定性;评价方法;措施tu4331.地基均匀性评价范围地基均匀性评价的范围是一个立体的概念。

在建筑工程中,天然地基的均匀性评价应包括2个方面:平面范围与深度范围。

其平面范围与抗震场地评价范围虽然有所相似但是也存在较大差异,同时地基均匀性的评价深度范围与抗震覆盖层厚度评价具有明显不同的含义,这需要有确切的定性概念,假若其评价范围和抗震覆盖层厚度的评价范围相同,这就会造成企业成本浪费,建筑抗震覆盖层的厚度是以地面至地层界面剪切波速大于500m/s的岩土层顶面距离为标准,而地基均匀性评价深度应遵循如下几方面的原则:(1)地基主要受力层情况:对于条形基础为基底下3b(b为基础底面宽度),对于独立基础为基底下1.5b,且评价深度均不小于5m;(2)压缩层深度范围:对于天然地基浅基础,独立基础或条形基础其压缩层深度按变形比法确定其评价深度:δ 0.025σδ(1)式中符号意义可参考/ 地基规范0。

(3)对大面积基础其评价深度范围按下式确定:zn=b(2.5-0.4lnb)(2)式中: b--基础宽度。

对于大面积基础其评价范围应不小于1倍基础宽度范围。

(4)对于桩基础按等效实体深基础的底面积按应力比确定评价深度zn,即zn处的附加应力?z与土的自重应力?c应符合下式要求:?z=0.2?c (3)?z=σα1po (4)式中:α1--附加应力系数,查有关规范确定;po--等效实体基础底面的平均附加应力。

2.地基均匀性判定地基均匀性判定方法可分为2种,一种是定性判别;令一种是:定量判定。

定性判别是指通过地貌单元、地质构造、岩土分布等的不均匀特征来判断辨别。

地基均匀性评价高大钊1. 在8.2.1条第2款“地基均匀性”评价是强制性条文,说明在勘察报告中必须评价地基的均匀性。

2. 但8.2.4条并不是强制性条文,这条是如何评价均匀性的方法,规范做了概括,但并不是非用这些方法不可,用其他方法是不是就不行了呢?不是的,在这本规范之前,岩土工程师早就会评价地基均匀性了,而且各个地方也有不同的经验,是否可以呢?当然是可以的。

3. 条文说:“对判定为不均匀的地基,应进行沉降、差异沉降、倾斜等特征的分析评价,并提出相应建议。

”怎样理解这一条?有人说,根据这一条就应该在勘察报告中计算差异沉降。

但我实在看不出来,规范是讲分析评价,例如是岩土组合地基,那即使是体形非常简单的建筑物,荷载非常均匀的建筑物,还是会有不均匀沉降,而且肯定土基方向沉降大,那么采取什么措施呢?在岩基段采用褥垫是一种可以建议的工程措施。

如果要你把差异沉降给计算出来,那可没有办法计算。

4. 从上面这条规定不能得到相反的结论,说如果评价为均匀地基,就不需要建议设计验算沉降了。

因为引起建筑物不均匀沉降的原因很多,除了不均匀地基的因素之外,还有其他很多的因素,例如,建筑物的层数或高度有比较大的差异,荷载的分布不均匀,荷载的重心与基础形心不重合等结构的因素都会产生不均匀沉降。

因此,勘察报告的重点是要从地基角度发现不均匀性,建议设计采取工程措施,而不在于强调地基的均匀性,最多是说从地基角度来看,没有发现对建筑物变形产生不利影响的不均匀性。

5. 这一条的第一款,是从地貌和地质单元的角度分析是否是不均匀地基,这主要根据工程师的知识和经验来判断。

6. 第二款是从土层的厚度是否变化过大来判断,其中,第1点,持力层底面标高的坡度比较明确,但相邻基础底面标高之说在勘察阶段一般都是没有最后确定的,实在难以判断的。

但第2点是用基础宽度表示,以0.05b为限制,实际上就是厚度的变化不大于5%,这里并不需要和基础宽度联系起来,勘察阶段一般宽度也没有最后确定,同时这个规定与第1点的10%也是有些矛盾的,两种计算结果可能会不一致的。

地基均匀性评价1、地基均匀性评价是否可理解为对持力层和下卧层的均匀性评价,对土层的评价结论是否说土层为均匀或不均匀地基土,还是地基为均匀或不均匀地基?而且对场地土层是否应该全部进行评价?我曾经见过一份报告上对本应该在基础开挖将被挖除的填土层评价其均匀性,本人认为不合理,是否正确?2、地基均匀性评价的具体评价方法在高层勘察规范上才有,那低层和多层天然地基方案是否需要进行地基均匀性进行评价?若需要如何评价?根据高层规范第8.2.4条要求进行是否可行?3、如下剖面地质情况地基均匀性如何评价?a、第一种情况:建筑层高4层,无地下室,选择②粉质粘土做地基持力层,是否需要评价地基均匀性,若要评价该如何评价?这种情况层有人说粉质粘土为不均匀地基土,理由是层厚不均匀,则变形不均匀。

对此我认为不合理,层底坡度少于10%,按照高层勘察规范第8.2.4条规定可判为均匀地基,厚度不均匀,可将基础放置在粉质粘土同意水平面上即可解决该问题,不知对否?b、建筑为11层,框架,1层地下室,基地标高约在自然地面下3m,选择②粉质粘土做地基持力层,地基均匀性如何评价?4、如下剖面地质情况,按照层高3层和18层,其地基均匀性如何评价?高大钊:1. 评价地基的均匀性,是勘察报告的内容之一。

但勘察阶段能够评价的仅是地基的均匀性,如果是均匀的地基,说明建造体型不很复杂的建筑物应该是不会发生不均匀沉降的。

但是,如果楼层的高差很大,荷载的分布明显的不均匀,那么即使在均匀的地基上还是有可能产生不均匀沉降的。

2. 有经验的工程师,稍有工程判断能力的工程师,根据场地土层厚度的分布和不同勘探孔的压缩性指标之间的比较,就可以判定这个地基是不是均匀的。

3. 对于《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004关于地基均匀性评价的有关规定,可能存在不同的理解,也需要进行必要的讨论:1) 均匀性判断要求进行的,即使是采用分析软件方便快捷地进行的是“沉降、差异沉降、倾斜等特征分析评价”,并不是要求进行精确的定量计算。

岩土工程勘察地基均匀性及稳定性的勘察评价摘要:地基的均匀性与稳定性是建筑设计和施工的地质依据,对建筑质量有着一定的影响。

因此,加强岩土工程中地基均匀性及稳定性的勘察评价工作,具有现实的实践价值。

关键词:岩土工程;均匀性;稳定性;地基现行的岩土工程勘察和建筑地基基础设计的相关规范,没有给出地基均匀性与稳定性评价的具体标准。

本文从定性、定量的角度对此进行探讨,并提出一些建议以供参考。

1.天然性地基的均匀性勘察评价1.1均匀性勘察评价的范围评价天然性地基的均匀性时,应当明确评价的深度范围与平面范围。

评价地基均匀性的平面范围和评价抗震覆盖层既有相同之处,又有不同之处。

通常以某一街区或自然村为单位,评价抗震的建筑场地;而将建筑物的水平投影面积作为标准范围,评价地基的均匀性。

评价地基均匀性的深度范围不同于评价抗震覆盖层厚度。

因此,在进行评价时,应当确定定性概念,如果抗震覆盖层厚度和地基均匀性的评价范围相同,就会导致不必要的投资浪费。

一般来说,评价地基均匀性的深度范围应当注意以下几点。

首先,地基受力层的情况。

独立基础是基底下1.5倍基础底面宽度,条形基础则是基底下3倍基础底面宽度,并且评价深度都应当大于5m。

其次,压缩层的深度。

按照变形比法确定天然地基条形基础、独立基础的评价深度。

第三,大面积基础的深度评价范围应当大于或等于1b(b 是基础宽度)。

天然地基大面积基础的深度评价范围,应当按照下面的公式进行确定。

zn=b(2.5-0.4lnb)。

1.2均匀性勘察评价的内容构成岩土工程评价与分析的重要内容之一就是地基均匀性评价。

在岩土工程勘察报告审核时,如果发现报告中没有涉及地基均匀性评价的内容,或者地基均匀性评价空洞无物,就应当及时地责令有关单位改正、补充。

否则,将会导致在设计基础时,难以对地基的均匀性进行考虑,使得建筑物存在安全隐患。

按照基础设计经验与相关规范可知,评价地基均匀性等于分析、解决地基土不均匀问题。

岩土工程勘察地基均匀性及稳定性评价1 .天然地基的均匀性评价在建筑物的天然地基浅基础设计时,设计人员最关心的是由于地基变形引起的建筑物的变形(沉降量、沉降差、倾斜及局部倾斜) 而当前在进行建筑物的变形设计时多采用正常使用极限状态的原则设计,即建筑物的变形是否超过变形允许范围值,而造成地基变形最主要的原因之一就是地基存在不均匀的问题;岩土工程师在对地基的均匀性进行评价时由于《岩土工程勘察规范》和《建筑地基基础设计规范》中没有明确的评判标准可供参考,往往仅一笔带过或者只停留在定性的评价上,缺乏必要的定量分析,给岩土工程设计带来诸多不便。

1.1 地基均匀性的评价范围对天然地基的均匀性评价时应首先确定其评价的平面范围和深度范围,天然地基的均匀性评价平面范围与抗震场地评价范围既有相似而又有较大的差异,抗震的建筑场地评价多以自然村或某一街区为单位进行考虑,而建筑地基的均匀性评价时多以建筑物水平投影面积范围为标准,也即通常以建筑物角点包络线所占的面积为评价范围;但地基均匀性的评价深度范围与抗震覆盖层厚度评价具有明显不同的概念,必须有明确的定性概念,假若它的评价范围与抗震覆盖层厚度的评价范围一致,则将造成过大的投资浪费,建筑抗震覆盖层厚度的确定是以地面至地层界面剪切波速大于 500m/s的岩土层顶面距离为准,而地基均匀性评价深度应掌握以下几条原则:(1) 地基主要受力层情况:对于条形基础为基底下 3b(b为基础底面宽度),对于独立基础为基底下 1.5b,且评价深度均不小于 5m;(2) 压缩层深度范围:对于天然地基浅基础,独立基础或条形基础其压缩层深度按变形比法确定其评价深度:式中符号意义可参考“地基规范”(3)对大面积基础其评价深度范围按下式确定:式中b:基础宽度。

且对于大面积基础其评价范围应不小于 1倍基础宽度范围。

(4)对于桩基础按等效实体深基础的底面积按应力比确定评价深度 zn,即z 处的附加应力oz与土的自重应力 oc 应符合下式要求:2 地基均匀性的评价内容地基的均匀性评价是岩土工程分析与评价的重要内容之一,在审核岩土工程勘察报告时,发现大部份岩土工程师对该部份的评价显得空洞无物,或者根本就不涉及这方面的内容,使得基础设计时对地基土的均匀性难以进行考虑,给建筑物的安全带来隐患,根据有关规范和基础设计经验,地基的均匀性评价,其实就是地基土的压缩性不均匀问题,结合场地特征,应首先确场地所在的工程地质单元,进而根据建筑物的荷载特征估算地基压缩层深度范围。

岩土工程勘察地基均匀性和稳定性评价方法摘要:随着经济社会的高速发展,各项基础工程建设都得到了高效的发展。

尽管建设项目的标准要求都较高,但由于建设项目数量较多,不可避免的就会出现一些质量问题。

导致问题出现的一个主要原因就是岩土工程勘察不合理、不科学。

为了使岩土工程勘察工作标准化、科学合理的安排勘察工作,就需要加强对岩土工程勘察质量的控制。

关键词:岩土工程;地质勘察;地基;稳定性;均匀性引言岩土工程勘察工作是地基设计工作中非常重要的功能环节,通过科学严谨的岩土工程勘察工作,可以得到更加科学的岩土设计参数,为岩土工程的后续施工以及提高整个工程施工的经济性和安全性打下了良好的基础。

现阶段,在我国各大岩土工程单位内部,针对岩土工程勘察工作仍然处于不断向前摸索和发展阶段,在岩土工程勘察工作中经常会产生各种误差问题,其中地区的均匀性和稳定性评价分析工作,是其中非常关键的构成环节,同时也是勘察工作难度较大的工作项目。

1岩土工程勘察概述岩土工程勘察是根据拟建工程的实际需求,查明场地的岩土工程条件,分析评价场地的环境和地质特征,最终编制岩土工程勘察报告的过程。

勘察的目的是通过现场钻探、测试和取样等工作,研究场地的地质条件,分析建筑工程对环境产生的影响,确定地基岩土体的承载力参数,为地基基础设计和施工提供依据。

勘察的主要任务是查明场地的地形地貌、气象水文、场地构造、岩土层时代成因、土质类型及其埋藏分布情况和地下水类型、水质及埋深、分布与变化情况等,给出岩土体的物理力学参数,研究拟建区的崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等不良地质体,综合评价场地的工程地质条件。

2岩土工程勘测中面临的问题岩土工程勘察时进行事先考察是为准确把握岩土工程项目的数目,给后期工作提供便利。

勘测获取的数据信息不仅保证项目前期的顺利建设,也为后期项目整改提供重要根据。

岩土工程勘察时,一些工程师只关注现场的地质条件,忽略了施工现场周围的地质环境,这种勘察方式会给后续施工带来隐患,严重时甚至会引发安全问题。

岩土工程勘察地基均匀性及稳定性评价分析[摘要]本文首先分析了岩土工程勘察的目的以及意义,分别从定量以及定性两方面对地基的稳定性以及均匀性进行了分析,针对地基工程的不稳定以及不均匀等问题采取了相应的对策措施。

希望本文的提出能为相关岩土工程勘察工作提供新的思路。

[关键字]岩土工程勘察地基均匀性稳定性评价分析0 引言建筑工程地质勘查的主要目的是为了查明建筑施工现场及其附近是否存在对建筑物产生影响的不良地质因素,勘察的内容包括明确施工场地的底层时代、结构、岩性以及具体分布情况,此外,还需要对施工现场的地下埋水条件以及其腐蚀性做出科学的评价,在明确地质情况的基础上,采取科学合理的地基应对措施来保证建筑物质量要求。

现场勘察工作本身必须遵循相关抗震以及勘察设计要求,通过结合建筑物的各项性质,采取多种方法如井探、钻探等进行综合勘察与评价,确保各项数据的准确性、合理性以及科学性,从而为建筑工程的基础设计提供科学的参考依据。

1 岩土工程勘察的目的及意义1.1 岩土工程勘察的目的岩土工程勘察在工程建设中起到了重要的作用,它是各项工程建设前提,没有对岩土进行勘察,就不能进行接下来的工程设计以及施工环节。

岩土工程勘察的目的是为了确定拟建工程场地的地质情况,经过对地质进行分析,从而为接下来的工程设计、施工环节提供场地的各项地质参数,并通过运用一些勘察测试手段及方法,对拟建工程场地进行调查,通过分析,判断出修建某种工程所需要的地质条件要求,并确定此工程建设过程中对自然环境可能造成的影响。

除此之外,通过岩土工程勘察,可以采取相应的措施,保证地基在施工过程中不至于产生过大的沉降变形。

最后,岩土工程勘察能够为工程的基础设计以及施工提供地基加固所需要的各种岩土工程资料。

1.2 岩土工程勘察的意义岩土工程勘察通过运用岩土工程的技术及方法,分析及评价拟建工程场地的地质环境特点以及岩土工程条件。

岩土工程所涉及的专业很广,它综合了气象、水文、岩土力学、地质学、工程学、化学以及环境学等学科,从这个方面来讲,岩土工程是一门及其复杂的学科。