2018版高考化学一轮复习第25讲化学平衡状态化学平衡移动练习新人教版20171101178

- 格式:wps

- 大小:938.50 KB

- 文档页数:19

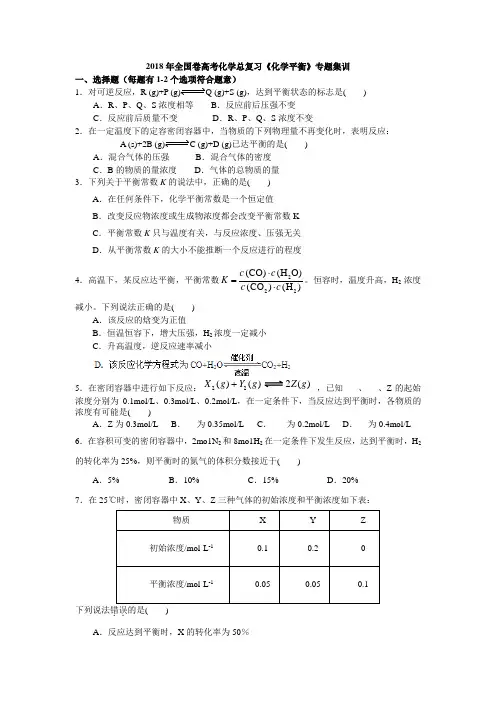

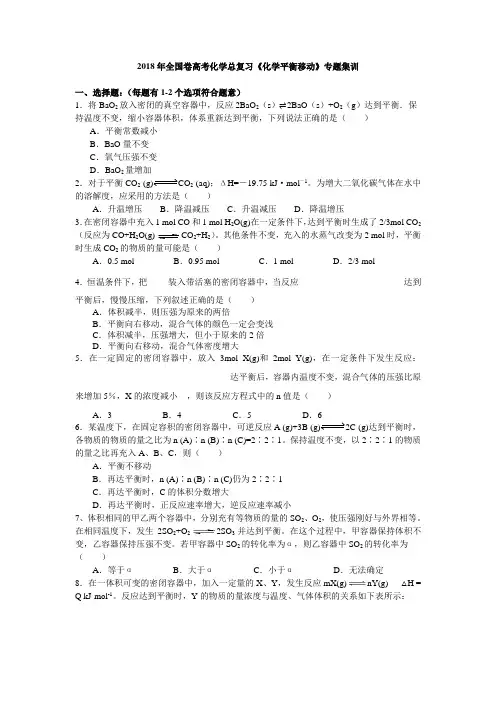

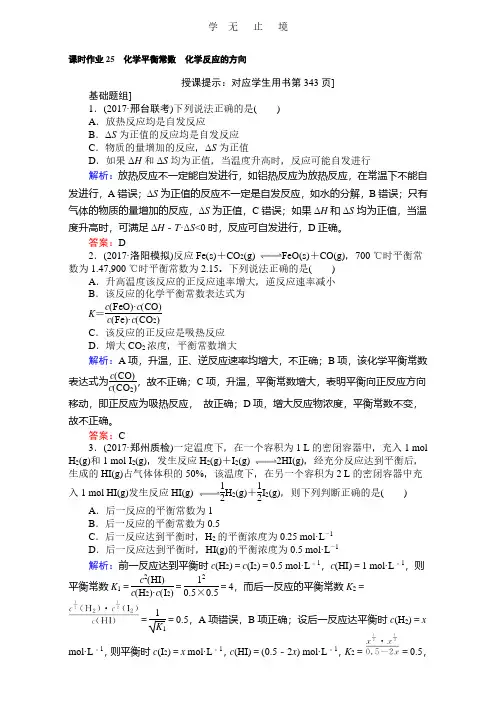

2018年全国卷高考化学总复习《化学平衡》专题集训一、选择题(每题有1-2个选项符合题意)1.对可逆反应,R (g)+P (g) Q (g)+S (g),达到平衡状态的标志是( )A .R 、P 、Q 、S 浓度相等B .反应前后压强不变C .反应前后质量不变D .R 、P 、Q 、S 浓度不变2.在一定温度下的定容密闭容器中,当物质的下列物理量不再变化时,表明反应: A (s)+2B (g) C (g)+D (g)已达平衡的是( )A .混合气体的压强B .混合气体的密度C .B 的物质的量浓度D .气体的总物质的量3.下列关于平衡常数K 的说法中,正确的是( )A .在任何条件下,化学平衡常数是一个恒定值B .改变反应物浓度或生成物浓度都会改变平衡常数KC .平衡常数K 只与温度有关,与反应浓度、压强无关D .从平衡常数K 的大小不能推断一个反应进行的程度4.高温下,某反应达平衡,平衡常数222(CO)(H O)(CO )(H )c c K c c ⋅=⋅。

恒容时,温度升高,H 2浓度减小。

下列说法正确的是( )A .该反应的焓变为正值B .恒温恒容下,增大压强,H 2浓度一定减小C.升高温度,逆反应速率减小5.在密闭容器中进行如下反应:X g Y g Z g 222()()()+ ,已知、、Z 的起始浓度分别为0.1mol/L 、0.3mol/L 、0.2mol/L ,在一定条件下,当反应达到平衡时,各物质的浓度有可能是( )A .Z 为0.3mol/LB .为0.35mol/LC .为0.2mol/LD .为0.4mol/L6.在容积可变的密闭容器中,2mo1N 2和8mo1H 2在一定条件下发生反应,达到平衡时,H 2的转化率为25%,则平衡时的氮气的体积分数接近于( )A .5%B .10%C .15%D .20%7.在25℃时,密闭容器中X 、Y 、Z 三种气体的初始浓度和平衡浓度如下表:下列说法错误..的是( ) A .反应达到平衡时,X 的转化率为50%B.反应可表示为X+3Y2Z,其平衡常数为1600C.增大压强使平衡向生成Z的方向移动,平衡常数增大D.改变温度可以改变此反应的平衡常数8.在盛有足量A的体积可变的密闭容器中,加入B,发生反应:A(s)+2B(g)4C(g)+D(g) ΔH<0。

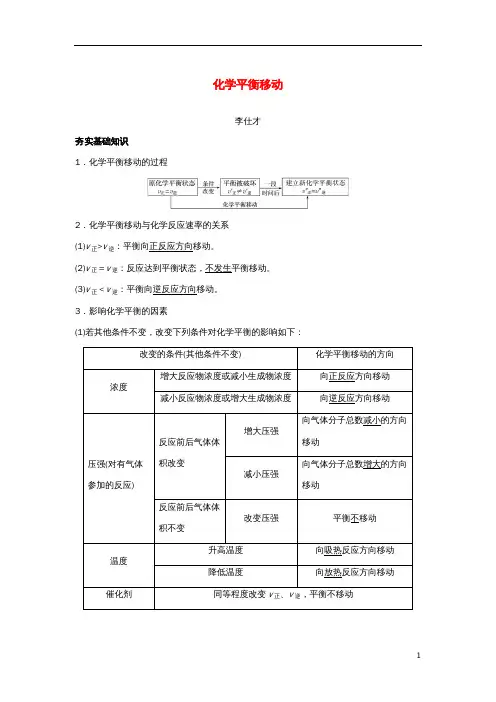

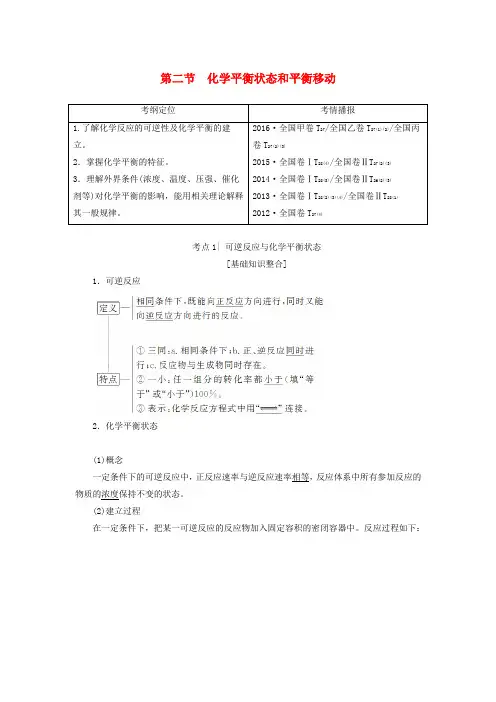

第二节 化学平衡状态和平衡移动考点1| 可逆反应与化学平衡状态[基础知识整合]1.可逆反应2.化学平衡状态(1)概念一定条件下的可逆反应中,正反应速率与逆反应速率相等,反应体系中所有参加反应的物质的浓度保持不变的状态。

(2)建立过程在一定条件下,把某一可逆反应的反应物加入固定容积的密闭容器中。

反应过程如下:以上过程可用如图表示:(3)特征[应用体验]催化剂1.向含有2 mol的SO2的容器中通入过量氧气发生2SO2(g)+O2(g)2SO3(g) ΔH加热=-Q kJ·mol-1(Q>0),充分反应后生成SO3的物质的量________2 mol(填“<”“>”或“=”,下同),SO2的物质的量________0 mol,转化率________100%,反应放出的热量________Q kJ。

[提示]< > < <2.T℃时,将a mol H2O(g)和a mol CO(g)充入体积为V L的密闭容器中,发生反应:H 2O(g)+2(g)+CO2(g)。

请回答下列问题:(1)反应刚开始时,c0(H2O)________(填“>”“<”或“=”,下同)c0(CO)________c0(H2)。

(2)随着反应的进行,c(H2O)逐渐________(填“增大”“减小”或“不变”,下同),c(CO2)逐渐________。

(3)当反应达到平衡状态时,c(H2)将________,单位时间消耗H2O的物质的量与消耗H2的物质的量是否相等?________,CO2的体积分数将________。

[提示](1)=> (2)减小增大(3)不变是不变[考点多维探究]角度1 极端转化法确定可逆反应某状态的量1.在密闭容器中进行反应:X 2(g)+Y2,已知X2、Y2、Z的起始浓度分别为0.1 mol·L-1、0.3 mol·L-1、0.2 mol·L-1,在一定条件下,当反应达到平衡时,各物质的浓度有可能是( )A.Z为0.3 mol·L-1B.Y2为0.4 mol·L-1C.X2为0.2 mol·L-1D.Z为0.4 mol·L-1A [假设反应正向进行到底:X2(g)+Y2起始浓度(mol·L-1) 0.1 0.3 0.2改变浓度(mol·L-1) 0.1 0.1 0.2终态浓度(mol·L-1) 0 0.2 0.4假设反应逆向进行到底:X2(g)+Y2起始浓度(mol·L-1) 0.1 0.3 0.2改变浓度(mol·L-1) 0.1 0.1 0.2终态浓度(mol·L-1) 0.2 0.4 0平衡体系中各物质的浓度范围为0<X2<0.2,0.2<Y2<0.4,0<Z<0.4。

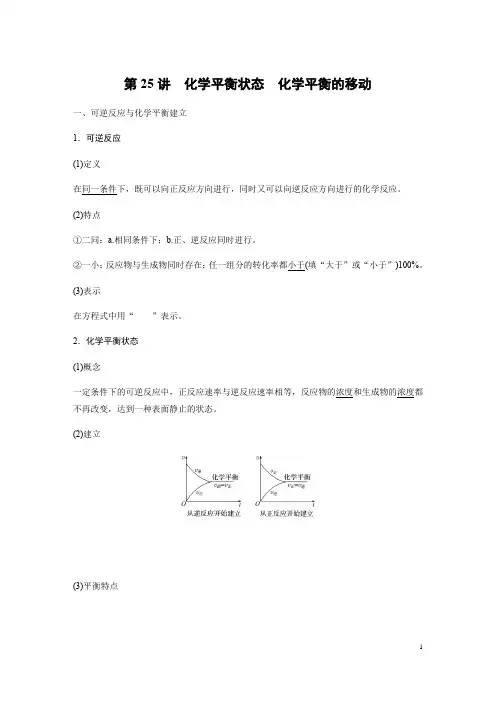

第25讲化学平衡状态化学平衡的移动一、可逆反应与化学平衡建立1.可逆反应(1)定义在同一条件下,既可以向正反应方向进行,同时又可以向逆反应方向进行的化学反应。

(2)特点①二同:a.相同条件下;b.正、逆反应同时进行。

②一小:反应物与生成物同时存在;任一组分的转化率都小于(填“大于”或“小于”)100%。

(3)表示在方程式中用“”表示。

2.化学平衡状态(1)概念一定条件下的可逆反应中,正反应速率与逆反应速率相等,反应物的浓度和生成物的浓度都不再改变,达到一种表面静止的状态。

(2)建立(3)平衡特点3.判断化学平衡状态的两种方法(1)动态标志:v正=v逆≠0①同种物质:同一物质的生成速率等于消耗速率。

②不同物质:必须标明是“异向”的反应速率关系。

如a A+b B c C+d D,v正(A)v逆(B)=ab时,反应达到平衡状态。

(2)静态标志:各种“量”不变①各物质的质量、物质的量或浓度不变。

②各物质的百分含量(物质的量分数、质量分数等)不变。

③温度、压强(化学反应方程式两边气体体积不相等)或颜色(某组分有颜色)不变。

总之,若物理量由变量变成了不变量,则表明该可逆反应达到平衡状态;若物理量为“不变量”,则不能作为平衡标志。

题组一“极端转化”确定各物质的量1.在密闭容器中进行反应:X2(g)+Y2(g)2Z(g),已知X2、Y2、Z的起始浓度分别为0.1 mol·L -1、0.3 mol·L-1、0.2 mol·L-1,在一定条件下,当反应达到平衡时,各物质的浓度有可能是()A.Z为0.3 mol·L-1B.Y2为0.4 mol·L-1C.X2为0.2 mol·L-1D.Z为0.4 mol·L-1答案A2.(2019·长沙一中月考)一定条件下,对于可逆反应X(g)+3Y(g)2Z(g),若X、Y、Z的起始浓度分别为c1、c2、c3(均不为零),达到平衡时,X、Y、Z的浓度分别为0.1 mol·L-1、0.3 mol·L-1、0.08 mol·L-1,则下列判断正确的是()A.c1∶c2=3∶1B.平衡时,Y和Z的生成速率之比为2∶3C.X、Y的转化率不相等D.c1的取值范围为0<c1<0.14 mol·L-1答案D解析平衡浓度之比为1∶3,转化浓度之比亦为1∶3,故c1∶c2=1∶3,A、C不正确;平衡时Y生成表示逆反应速率,Z生成表示正反应速率且v生成(Y)∶v生成(Z)应为3∶2,B不正确;由可逆反应的特点可知0<c1<0.14 mol·L-1。

2018年全国卷高考化学总复习《化学平衡移动》专题集训一、选择题:(每题有1-2个选项符合题意)1.将BaO2放入密闭的真空容器中,反应2BaO2(s)⇌2BaO(s)+O2(g)达到平衡.保持温度不变,缩小容器体积,体系重新达到平衡,下列说法正确的是()A.平衡常数减小B.BaO量不变C.氧气压强不变D.BaO2量增加2.对于平衡CO2 (g)CO2 (aq);ΔH=―19.75 kJ·mol―1。

为增大二氧化碳气体在水中的溶解度,应采用的方法是()A.升温增压B.降温减压C.升温减压D.降温增压3.在密闭容器中充入1 mol CO和1 mol H2O(g)在一定条件下,达到平衡时生成了2/3mol CO2(反应为CO+H2O(g)CO2+H2)。

其他条件不变,充入的水蒸气改变为2 mol时,平衡时生成CO2的物质的量可能是()A.0.5 mol B.0.95 mol C.1 mol D.2/3 mol4.恒温条件下,把装入带活塞的密闭容器中,当反应达到平衡后,慢慢压缩,下列叙述正确的是()A.体积减半,则压强为原来的两倍B.平衡向右移动,混合气体的颜色一定会变浅C.体积减半,压强增大,但小于原来的2倍D.平衡向右移动,混合气体密度增大5.在一定固定的密闭容器中,放入3mol X(g)和2mol Y(g),在一定条件下发生反应:达平衡后,容器内温度不变,混合气体的压强比原来增加5%,X的浓度减小,则该反应方程式中的n值是()A.3 B.4 C.5 D.66.某温度下,在固定容积的密闭容器中,可逆反应A (g)+3B (g)2C (g)达到平衡时,各物质的物质的量之比为n (A)∶n (B)∶n (C)=2∶2∶1。

保持温度不变,以2∶2∶1的物质的量之比再充入A、B、C,则()A.平衡不移动B.再达平衡时,n (A)∶n (B)∶n (C)仍为2∶2∶1C.再达平衡时,C的体积分数增大D.再达平衡时,正反应速率增大,逆反应速率减小7、体积相同的甲乙两个容器中,分别充有等物质的量的SO2、O2,使压强刚好与外界相等。

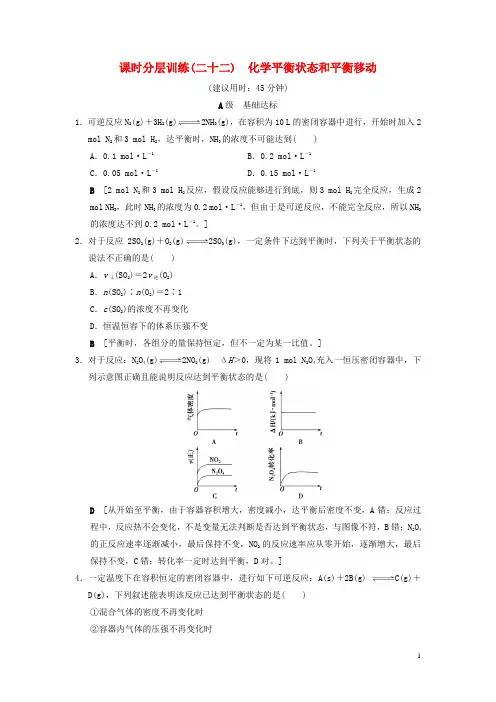

课时分层训练(二十二) 化学平衡状态和平衡移动(建议用时:45分钟)A级基础达标1.可逆反应N 2(g)+3H2(g)2NH3(g),在容积为10 L的密闭容器中进行,开始时加入2 mol N2和3 mol H2,达平衡时,NH3的浓度不可能达到( )A.0.1 mol·L-1B.0.2 mol·L-1C.0.05 mol·L-1D.0.15 mol·L-1B[2 mol N2和3 mol H2反应,假设反应能够进行到底,则3 mol H2完全反应,生成2 mol NH3,此时NH3的浓度为0.2 mol·L-1,但由于是可逆反应,不能完全反应,所以NH3的浓度达不到0.2 mol·L-1。

]2.对于反应2SO 2(g)+O2(g)2SO3(g),一定条件下达到平衡时,下列关于平衡状态的说法不正确的是( )A.v正(SO2)=2v逆(O2)B.n(SO2)∶n(O2)=2∶1C.c(SO2)的浓度不再变化D.恒温恒容下的体系压强不变B[平衡时,各组分的量保持恒定,但不一定为某一比值。

]3.对于反应:N 2O4(g)2NO2(g) ΔH>0,现将1 mol N2O4充入一恒压密闭容器中,下列示意图正确且能说明反应达到平衡状态的是( )D[从开始至平衡,由于容器容积增大,密度减小,达平衡后密度不变,A错;反应过程中,反应热不会变化,不是变量无法判断是否达到平衡状态,与图像不符,B错;N2O4的正反应速率逐渐减小,最后保持不变,NO2的反应速率应从零开始,逐渐增大,最后保持不变,C错;转化率一定时达到平衡,D对。

]4.一定温度下在容积恒定的密闭容器中,进行如下可逆反应:A(s)+2B(g) C(g)+D(g),下列叙述能表明该反应已达到平衡状态的是( )①混合气体的密度不再变化时②容器内气体的压强不再变化时③混合气体的总物质的量不再变化时④B的物质的量浓度不再变化时⑤混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态⑥当v正(B)=2v逆(C)A.①④⑤⑥B.②③⑥C.②④⑤⑥D.只有④A[A为固态,反应正向进行时气体质量增大,逆向进行时气体质量减小,所以,密度不变时平衡,①正确;该反应前后气体体积不变,所以压强不变时不一定平衡,②错误;该反应前后气体物质的量相等,所以混合气体的总物质的量不变不一定平衡,③错误;B的浓度不变,说明反应达到平衡,④正确;混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态,说明气体的质量不变,正、逆反应速率相等,反应达到平衡,⑤正确;v正(B)=2v逆(C)时,说明正、逆反应速率相等,反应达到平衡,⑥正确。

化学平衡状态化学平衡移动一、选择题1.可逆反应N2+3H22NH3的正、逆反应速率可用各反应物或反应产物浓度的变化来表示。

下列各关系中能说明反应已达到平衡状态的是()A.3v正(N2)=v正(H2)B.v正(N2)=v逆(NH3)C.v正(N2)=3v逆(H2)D.2v正(H2)=3v逆(NH3)2.用Cl2生产某些含氯有机物时会生成副产物HCl,利用下列反应可实现氯的循环利用:4HCl(g)+O2(g)2Cl2(g)+2H2O(g)ΔH=-115.6 kJ·mol-1。

恒温恒容的密闭容器中,充入一定量的反应物发生上述反应,能充分说明该反应达到化学平衡状态的是()A.气体的质量不再改变B.氯化氢的转化率不再改变C.断开4 mol H—Cl键的同时生成4 mol H—O键D.n(HCl)∶n(O2)∶n(Cl2)∶n(H2O)=4∶1∶2∶23.将等物质的量的N2、H2充入某密闭容器中,在一定条件下,发生如下反应并达到平衡:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH<0。

当改变某个条件并维持新条件直至达到新的平衡时,下表中关于新平衡与原平衡的比较正确的是()4.合成氨是工业上的重要反应:N2(g)+3H2(g) 2NH3(g),下列说法不正确的是()A.反应达平衡状态后,各物质浓度不变,反应停止B.反应达平衡状态后,单位时间内生成1 mol N2的同时消耗3 mol H2C.在上述条件下,N2不可能100%转化为NH3D.使用催化剂是为了加快反应速率,提高生产效率5.一定条件下,对于可逆反应X(g)+3Y(g)2Z(g),若X 、Y 、Z 的起始浓度分别为c 1、c 2、c 3(均不为零),达到平衡时,X 、Y 、Z 的浓度分别为0.1 mol·L -1、0.3 mol·L -1、0.08 mol·L -1,则下列判断正确的是( )A .c 1∶c 2=3∶1B .平衡时,Y 和Z 的生成速率之比为2∶3C .X 、Y 的转化率不相等D .c 1的取值范围为0<c 1<0.14 mol·L -16.一定温度下,在恒容密闭容器中发生反应2HI(g)+Cl 2(g)2HCl(g)+I 2(s)。

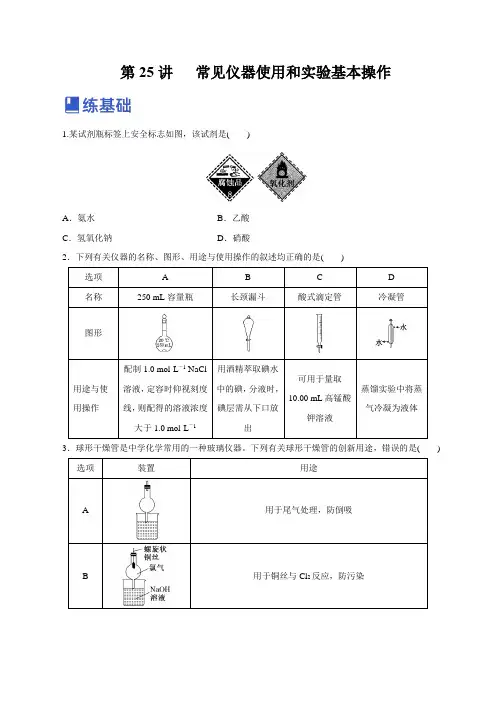

第25讲常见仪器使用和实验基本操作1.某试剂瓶标签上安全标志如图,该试剂是()A.氨水B.乙酸C.氢氧化钠D.硝酸2.下列有关仪器的名称、图形、用途与使用操作的叙述均正确的是()3.球形干燥管是中学化学常用的一种玻璃仪器。

下列有关球形干燥管的创新用途,错误的是()4.下列实验操作或实验仪器使用正确的是()A.将高锰酸钾溶液盛装在碱式滴定管中B.容量瓶、滴定管使用前均需用蒸馏水洗净并烘干C.用10 mL量筒量取2.5 mL浓硫酸用于配制一定浓度的稀硫酸D.溶液蒸发浓缩时,用坩埚钳夹持蒸发皿直接加热5.下列是一些装置气密性检查的方法,其中正确的是()6.下列实验装置、选用的试剂或实验操作中都正确的是()A.用①装置称量一定质量的NaOH固体B.用②装置吸收氨气,并防止倒吸C.用③装置稀释浓硫酸D.用④装置除去CO2中的HCl7.安全是顺利进行实验的保障,下列实验操作符合实验安全要求的是() A.尾气(主要含氯气)用澄清石灰水吸收B.氢气和氯气混合光照制氯化氢C .导管口点燃一氧化碳时要先验纯D .将鼻子贴近集气瓶口直接闻气体气味 8.下列叙述不正确的是( )A .液溴易挥发,存放液溴的试剂瓶的瓶口应加水液封B .盛放NaOH 溶液时,使用带玻璃塞的磨口瓶C .易燃试剂与强氧化性试剂分开放置并远离火源D .用棕色试剂瓶存放浓硝酸9.下列实验基本操作或对事故的处理方法不正确的是( ) A .给盛有液体的烧瓶加热时,需要加碎瓷片或沸石B .发现实验室中有大量的可燃性气体泄漏时,应立即开窗通风C .酒精灯内的酒精不能超过酒精灯容积的23D .不慎将少量浓硫酸溅到皮肤上,应立即用水冲洗,然后涂抹10%的NaOH 溶液 10.下列操作表示过滤的是( )1.仅用下表提供的玻璃仪器(非玻璃仪器任选)就能实现相应实验目的的是( )2.下列实验操作能达到目的的是( )3.下列实验仪器或装置的使用正确的是( )A .装置甲洗气B .装置乙过滤C .装置丙盛装Na 2SiO 3溶液D .装置丁加热固体4.茶叶中铁元素的检验可经以下四个步骤完成,各步骤中选用的实验用品不能都用到的是( )A .将茶叶灼烧灰化,选用①②和⑨B .用浓硝酸溶解茶叶灰并加蒸馏水稀释,选用④⑥和⑦C .过滤得到滤液,选用④⑤和⑦D .检验滤液中的Fe 3+,选用③⑧和⑩5.菠菜中富含铁元素,实验室可以检验菠菜中的铁元素,实验过程中涉及的下列操作及相关叙述错误的是( )6.水合肼(N 2H 4·H 2O)是重要的氢能源稳定剂,其制备的反应原理为NaClO +2NH 3===N 2H 4·H 2O +NaCl 。

2018届高考化学大一轮复习第七章化学反应速率和化学平衡第25讲化学平衡状态化学平衡移动课时作业编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018届高考化学大一轮复习第七章化学反应速率和化学平衡第25讲化学平衡状态化学平衡移动课时作业)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2018届高考化学大一轮复习第七章化学反应速率和化学平衡第25讲化学平衡状态化学平衡移动课时作业的全部内容。

第七章化学反应速率和化学平衡第25讲化学平衡状态化学平衡移动1.勒夏特列原理是自然界一条重要的基本原理。

下列事实能用勒夏特列原理解释的是() A.NO2气体受压缩后,颜色先变深后变浅B.对2HI(g)H2(g)+I2(g)平衡体系加压,颜色迅速变深C.合成氨工业采用高温、高压工艺提高氨的产率D.配制硫酸亚铁溶液时,常加入少量铁屑以防止氧化解析:2NO2(g)N2O4(g)的反应体系中,加压时平衡向正反应方向移动,但加压的瞬间c(NO2)浓度增大,颜色变深,然后浓度再逐渐减小,颜色先变深后变浅,可以用勒夏特列原理解释,故A正确;反应H2(g)+I2(g)2HI(g)是气体体积不变的反应,加压时平衡不移动,但因体积减小,c(I2)增大,颜色加深,不能用勒夏特列原理来解释,故B错误;N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH<0,加压有利于反应正向进行,但升温却抑制反应的正向进行,不能用勒夏特列原理解释,故C错误;配制硫酸亚铁溶液时,常加入少量铁屑来防止Fe2+的氧化,发生的反应是不可逆过程,故D错误。

答案:A2.(2017·安徽合肥质检)在一定温度下的定容密闭容器中,发生反应2NO2(g)N2O4(g)。

化学平衡状态及化学平衡移动1.(2019·河北黄骅中学月考)下列事实不能用勒夏特列原理解释的是()A.溴水中有下列平衡:Br2+H2O⇌HBr+HBrO,当加入少量AgNO3溶液后,溶液的颜色变浅B.对2HI(g)⇌H2(g)+I2(g),缩小容器的容积可使平衡体系的颜色变深C.反应CO(g)+NO2(g)⇌CO2(g)+NO(g)ΔH〈0,升高温度可使平衡向逆反应方向移动D.对于合成NH3反应,为提高NH3的产率,理论上应采取低温措施B [溴水中存在平衡:Br2+H2O⇌HBr+HBrO,加入少量AgNO3溶液,HBr与AgNO3反应生成AgBr沉淀,c(HBr)减小,平衡正向移动,溶液的颜色变浅,A可以用勒夏特列原理解释;2HI(g)⇌H2(g)+I2(g)的正反应是反应前后气体总分子数不变的反应,缩小容器的容积,压强增大,平衡不移动,但c(I2)增大,导致平衡体系的颜色变深,由于平衡不移动,故B不能用勒夏特列原理解释;反应CO(g)+NO2(g)⇌CO2(g)+NO(g)的ΔH<0,升高温度,为了减弱温度的改变,平衡逆向移动,C可以用勒夏特列原理解释;合成氨的反应是放热反应,降低温度,平衡正向移动,有利于生成NH3,D可以用勒夏特列原理解释。

]2.(2019·安徽八校联考)一定温度下,体积不变的密闭容器中发生反应4NH3(g)+5O2(g)⇌4NO(g)+6H2O(g),经2 min后达到平衡,NH3的浓度减少了0.6 mol·L-1。

下列说法正确的是()A.平衡时5v正(O2)=4v逆(NO)B.2 min末的反应速率,用NO表示是0。

3 mol·L-1·min-1C.由混合气体的密度不再改变可判定反应达到平衡D.由混合气体的压强不再改变可判定反应达到平衡D [平衡时,4v正(O2)=5v逆(NO),A项错误;0~2 min内的平均反应速率,用NO表示是0。

第25讲化学平衡状态化学平衡移动【考纲要求】 1.了解化学反应的可逆性及化学平衡的建立。

2.掌握化学平衡的特征。

3.理解外界条件(浓度、温度、压强、催化剂等)对化学平衡的影响,认识并能用相关理论解释其一般规律。

4.了解化学平衡的调控在生活、生产和科学研究领域中的重要作用。

考点一|可逆反应与化学平衡状态(重点保分型——师生共研)授课提示:对应学生用书第122页[核心知识大通关]1.可逆反应(1)定义:在同一条件下既可以向正反应方向进行,同时又可以向逆反应方向进行的化学反应。

(2)特点:反应物与生成物同时存在;任一组分的转化率都小于(填“大于”或“小于”)100%。

(3)表示:在方程式中用表示。

2.化学平衡状态(1)化学平衡的建立(2)概念:一定条件下的可逆反应中,正反应速率与逆反应速率相等,反应体系中所有参加反应的物质的浓度保持不变的状态。

(3)平衡特点小题热身正误判断,正确的打“√”,错误的打“×”。

(1)二次电池的充、放电为可逆反应。

( )(2)对反应A(g)++D(g),压强不随时间而变化,说明反应已达平衡状态。

( )(3)平衡状态指的是反应静止了,不再发生反应了。

( )(4)对于反应A(g)+(g)+D(g),当密度保持不变,在恒温恒容或恒温恒压条件下,均不能作为达到化学平衡状态的标志。

( )(5)在2 L密闭容器内,800 ℃时反应2NO(g)+O 22(g)体系中,当该容器内颜色保持不变时能说明该反应已达到平衡状态。

( )(6)一个可逆反应达到的平衡状态就是这个反应在该条件下所能达到的限度。

( ) 答案:(1)× (2)× (3)× (4)× (5)√ (6)√[考向精练提考能]考向一 化学平衡状态的判定223来表示。

下列各关系中能说明反应已达到平衡状态的是( ) A .3v 正(N 2)=v 正(H 2) B .v 正(N 2)=v 逆(NH 3) C .2v 正(H 2)=3v 逆(NH 3) D .v 正(N 2)=3v 逆(H 2)解析:A 项,无逆反应速率;B 项,v 正21=v 逆32时,反应达到平衡状态;C 项,v 正23=v 逆32,即2v 正(H 2)=3v 逆(NH 3)时反应达到平衡状态;D 项,v 正21=v 逆23,即3v正(N 2)=v 逆(H 2)时反应达到平衡状态。

第25讲化学平衡状态化学平衡移动【考纲要求】 1.了解化学反应的可逆性及化学平衡的建立。

2.掌握化学平衡的特征。

3.理解外界条件(浓度、温度、压强、催化剂等)对化学平衡的影响,认识并能用相关理论解释其一般规律。

4.了解化学平衡的调控在生活、生产和科学研究领域中的重要作用。

考点一|可逆反应与化学平衡状态(重点保分型——师生共研)授课提示:对应学生用书第122页[核心知识大通关]1.可逆反应(1)定义:在同一条件下既可以向正反应方向进行,同时又可以向逆反应方向进行的化学反应。

(2)特点:反应物与生成物同时存在;任一组分的转化率都小于(填“大于”或“小于”)100%。

(3)表示:在方程式中用表示。

2.化学平衡状态(1)化学平衡的建立(2)概念:一定条件下的可逆反应中,正反应速率与逆反应速率相等,反应体系中所有参加反应的物质的浓度保持不变的状态。

(3)平衡特点小题热身正误判断,正确的打“√”,错误的打“×”。

(1)二次电池的充、放电为可逆反应。

()(2)对反应A(g)++D(g),压强不随时间而变化,说明反应已达平衡状态。

()(3)平衡状态指的是反应静止了,不再发生反应了。

()(4)对于反应A(g)++D(g),当密度保持不变,在恒温恒容或恒温恒压条件下,均不能作为达到化学平衡状态的标志。

()(5)在2L密闭容器内,800℃时反应2NO(g)+O22(g)体系中,当该容器内颜色保持不变时能说明该反应已达到平衡状态。

()(6)一个可逆反应达到的平衡状态就是这个反应在该条件下所能达到的限度。

()答案:(1)×(2)×(3)×(4)×(5)√(6)√[考向精练提考能]考向一化学平衡状态的判定判断平衡状态的方法——“正逆相等,变量不变”1.“正逆相等”:反应速率必须一个是正反应的速率,一个是逆反应的速率,且经过换算后同一种物质的减少速率和生成速率相等。

2.“变量不变”:如果一个量是随反应进行而改变的,当不变时为平衡状态;一个随反应的进行保持不变的量,不能作为是否是平衡状态的判断依据。

1.可逆反应N2(g)+3H23(g)的正、逆反应速率可用各反应物或生成物浓度的变化来表示。

下列各关系中能说明反应已达到平衡状态的是()A.3v正(N2)=v正(H2)B.v正(N2)=v逆(NH3)C.2v正(H2)=3v逆(NH3) D.v正(N2)=3v逆(H2)v正N2v逆NH3v正H2解析:A项,无逆反应速率;B项,=时,反应达到平衡状态;C项,1 2 3v逆NH3v正N2v逆H2=,即2v正(H2)=3v逆(NH3)时反应达到平衡状态;D项,=,即2 1 33v正(N2)=v逆(H2)时反应达到平衡状态。

答案:C2.在两个恒容的密闭容器中进行下列两个可逆反应(甲)2NO2(g)2NO(g)+O2(g)(乙)H2(g)+I2(g)2HI(g)现有下列情况:①反应物的消耗速率与生成物的生成速率之比等于系数之比②反应物的消耗速率与生成物的消耗速率之比等于系数之比③速率之比等于系数之比的状态④浓度之比等于系数之比的状态⑤百分含量之比等于系数之比的状态⑥混合气体的颜色不再改变的状态⑦混合气体的密度不再改变的状态⑧混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态⑨体系温度不再改变的状态⑩压强不再改变的状态⑪反应物的浓度不再改变的状态⑫反应物或生成物的百分含量不再改变的状态其中能表明(甲)达到化学平衡状态的是________;能表明(乙)达到化学平衡状态的是________。

答案:②⑥⑧⑨⑩⑪⑫②⑥⑨⑪⑫[练后反思]巧记“变量不变”判断法1.由“变”到“不变”,不变时达平衡。

2.由“不变”到“不变”,不变时无法判断。

考向二从定性、定量两个角度考查可逆反应的特点3.在已达到平衡的可逆反应2SO2+O22SO3中,充入由18O组成的氧气一段时间后,18O存在于下列物质中的()A.多余的氧气中B.生成的三氧化硫中C.氧气和二氧化硫中D.二氧化硫、氧气和三氧化硫中解析:化学平衡是动态平衡,18O组成氧气的加入定会与SO2结合生成含18O的SO3,同时含18O的SO3又会分解得到SO2和O2,使SO2、O2中也含有18O,因此18O存在于SO2、O2、SO3这三种物质中。

答案:D4.在固定容积的密闭容器中进行如下反应:2SO2(g)+O23(g),已知反应过程某一时刻SO2、O2、SO3浓度分别为0.2 mol/L、0.1 mol/L、0.2 mol/L,达到平衡时浓度可能正确的是()A.SO2为0.4 mol/LB.SO2为0.25 mol/LC.SO2、SO3均为0.15 mol/LD.SO2为0.24 mol/L,SO3为0.14 mol/L解析:采用“极端假设法”确定平衡时各物质的取值范围:①假设正向进行到底:2SO2(g)+O23(g)起始浓度/(mol/L)0.20.10.2变化浓度/(mol/L)0.20.10.2平衡浓度/(mol/L)000.4②假设逆向进行到底:2SO2(g)+O23(g)起始浓度/(mol/L)0.20.10.2变化浓度/(mol/L)0.20.10.2平衡浓度/(mol/L)0.40.20因此,平衡时c(SO2)∈(0,0.4),c(O2)∈(0,0.2),c(SO3)∈(0,0.4)。

A项错误,B项正确;根据S元素守恒,SO2和SO3的浓度之和应为0.4 mol·L-1,C、D项均错误。

答案:B考点二|化学平衡移动(重点保分型——师生共研)授课提示:对应学生用书第123页[核心知识大通关]1.化学平衡的移动平衡移动就是由一个“平衡状态→不平衡状态→新平衡状态”的过程。

一定条件下的平衡体系,条件改变后,平衡可能发生移动,如下所示:2.化学平衡移动与化学反应速率的关系v正>v逆,平衡向正向移动;v正=v逆,反应达到平衡状态,不发生平衡移动;v正<v逆,平衡向逆向移动。

3.图解外界因素对化学平衡的影响若其他条件不变,改变下列条件对化学平衡的影响如下:平衡体系条件变化速率变化平衡变化速率变化曲线增大反应物v正、v逆均增大,且v正向移动的浓度正′>v逆′任一平衡体系减小反应物v正、v逆均减小,且v逆向移动的浓度逆′>v正′增大生成物v正、v逆均增大,且v逆向移动的浓度逆′>v正′减小生成物v正、v逆均减小,且v正向移动的浓度正′>v逆′增大压强或v正、v逆均增大,且v正反应方向逆向移动升高温度逆′>v正′为气体体积增大的放热减小压强或v正、v逆均减小,且v反应正向移动降低温度正′>v逆′正催化剂v正、v逆同等倍数增大任一平衡体不移动系负催化剂v正、v逆同等倍数减小反应前后气增大压强v正、v逆同等倍数增大体化学计量不移动数之和相等的反应减小压强v正、v逆同等倍数减小4.化学平衡移动中的特殊情况(1)当反应混合物中存在与其他物质不相混溶的固体或液体物质时,由于其“浓度”是恒定的,不随其量的增减而变化,故改变这些固体或液体的量,对化学平衡没影响。

(2)同等程度地改变反应混合物中各物质的浓度时,应视为压强的影响。

(3)充入惰性气体与平衡移动的关系①恒温、恒容条件充入惰性气体原平衡体系――――――→体系总压强增大→体系中各组分的浓度不变→平衡不移动原平衡体系充入惰――→容器容积增大,各反应气体的分压减小―→性气体5.勒夏特列原理如果改变影响化学平衡的条件(浓度、压强、温度等)之一,平衡将向着减弱这种改变的方向移动。

小题热身正误判断,正确的打“√”,错误的打“×”。

(1)化学平衡发生移动,速率一定改变。

速率改变,化学平衡一定发生移动。

()(2)合成氨反应需使用催化剂,说明催化剂可以促进该平衡向生成氨的方向移动。

()(3)平衡时,其他条件不变,分离出固体生成物,v正加快。

()(4)化学平衡正向移动,反应物的转化率不一定增大。

()(5)往平衡体系FeCl3+3+3KCl中加入KCl固体,平衡将向逆反应方向移动,溶液颜色将变浅。

()(6)二氧化氮与四氧化二氮的平衡体系,加压缩小体积后颜色加深。

()(7)C(s)+CO2(gΔH>0,其他条件不变时升高温度,反应速率v(CO2)和CO2的平衡转化率均增大。

()(8)对于密闭容器中的可逆反应m X(g)+n p Z(g)ΔH<0,达到化学平衡后,通入氦气,化学平衡一定发生移动。

()答案:(1)×(2)×(3)×(4)√(5)×(6)√(7)√(8)×[考向精练提考能]考向一选择控制化学平衡移动方向的措施1.合成氨所需的氢气可用煤和水做原料经多步反应制得,其中的一步反应为CO(g)+H2O(g)催化剂CO2(g)+H2(g)ΔH<0反应达到平衡后,为提高CO的转化率,下列措施中正确的是()A.增大压强B.降低温度C.增大CO的浓度D.更换催化剂解析:选项A,该反应为反应前后气体分子数相等的反应,压强对CO的转化率无影响;选项B,该反应为放热反应,降低温度有利于化学平衡向右移动,提高CO的转化率;增大CO的浓度会降低CO的转化率;选项D,更换催化剂不能使化学平衡发生移动。

答案:B2.某温度下,在密闭容器中SO2、O2、SO3三种气态物质建立化学平衡后,改变条件对反应2SO2(g) +O23(g)ΔH<0的正、逆反应速率的影响如图所示:(1)加催化剂对反应速率影响的图像是________(填序号,下同),平衡________移动。

(2)升高温度对反应速率影响的图像是________,平衡向________方向移动。

(3)增大反应容器体积对反应速率影响的图像是______,平衡向________方向移动。

(4)增大O2的浓度对反应速率影响的图像是________,平衡向________方向移动。

答案:(1)C不(2)A逆反应(3)D逆反应(4)B正反应3.已知一定条件下合成氨反应:N2(g)+3H23(g)ΔH=-92.4 kJ·mol-1,在反应过程中,反应速率的变化如图所示,请根据速率的变化回答采取的措施。

t1________;t2________;t3________;t4________。

答案:增大c(N2)或c(H2)加入催化剂降低温度增大压强考向二条件改变时化学平衡移动结果的判断4.将等物质的量的N2、H2气体充入某密闭容器中,在一定条件下,发生如下反应并达到平衡:N2(g)+3H23(g) ΔH<0。

当改变某个条件并维持新条件直至新的平衡时,下表中关于新平衡与原平衡的比较正确的是()改变条件新平衡与原平衡比较A 增大压强N2的浓度一定变小B 升高温度N2的转化率变小C 充入一定量H2 H2的转化率不变,N2的转化率变大D 使用适当催化剂NH3的体积分数增大答案:B5.对于一定条件下的可逆反应甲:A(g)+ΔH<0乙:A(s)+ΔH<0丙:A(g)+ΔH>0达到化学平衡后,改变条件,按要求回答下列问题:(1)升温,平衡移动方向分别为(填“向左”“向右”或“不移动”)甲________;乙________;丙________。