鱼类摄食行为感觉基

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:4

第32卷第4期水生生物学报Vol .32,No.42008年7月ACT A HY DROB I O LOGI CA SI N I CAJul .,2008 收稿日期:2007209211;修订日期:2008201222基金项目:国家自然科学基金重大资助项目(30490234);国家高技术研究发展计划资助项目(2008AA10Z227);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金(中国水产科学研究院东海水产研究所)资助项目(2007M02);上海高校水产养殖E 2研究院项目(E03009);上海市长江口中华鲟自然保护区项目(沪鲟保研200708311001)资助通讯作者:庄平,男,博士,研究员;E 2mail:pzhuang@online .sh .cnDO I 号:1013724/SP 1J 1000012008140475长江口中华鲟幼鱼感觉器官在摄食行为中的作用庄 平1,2 章龙珍1,2 罗 刚1,2 张 涛1 冯广朋1,2 刘 健3(11中国水产科学研究院东海水产研究所,农业部海洋与河口渔业重点开放实验室上海 200090;21上海水产大学生命科学与技术学院,上海 200090;31上海市长江口中华鲟自然保护区管理处 上海 200092)摘要:中华鲟为我国一级保护水生野生动物,其幼鱼生活史研究尚有许多空白。

本文通过分别封闭中华鲟幼鱼不同感觉器官(包括视觉、嗅觉、触觉、侧线感觉、电感觉等),研究了这些感觉器官在中华鲟幼鱼摄食行为中的重要性,旨在为改进中华鲟幼鱼的保护措施和人工培育技术提供科学依据。

63尾实验鱼于2006年5—6月采集于长江口水域,实验鱼在试验开始前暂养适应2周,实验设计7个实验组和1个对照组,实验期水温为2415—2710℃。

实验结果显示:封闭视觉、侧线感觉和电感觉器官后幼鱼的摄食量与正常幼鱼(对照组)无显著性差异(p >0105)。

封闭嗅觉幼鱼的摄食量只有正常幼鱼的34176%。

鱼类的视觉系统与捕食行为鱼类是水生动物中视觉系统高度发达的一类。

它们通过视觉感知外部环境,包括探测猎物、寻找伴侣、避开危险等。

鱼类的视觉系统具有独特的结构和功能,适应了它们在水中的生活。

本文将深入探讨鱼类的视觉系统以及与捕食行为之间的关系。

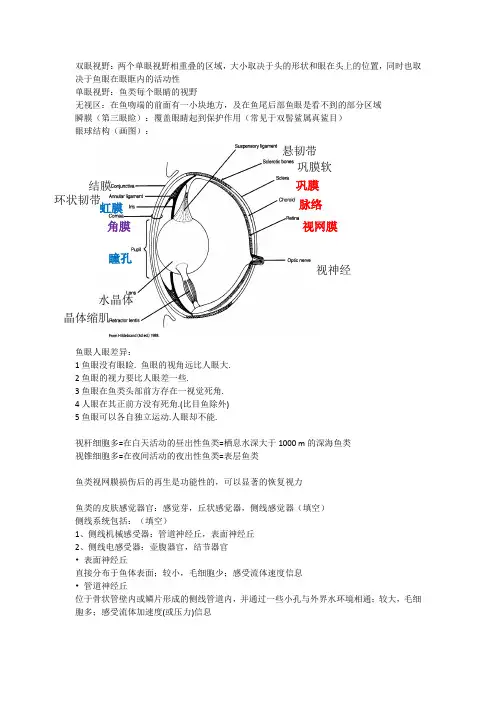

一、鱼类的眼睛结构鱼类的眼睛结构与陆生动物有所不同。

它们的眼球较平坦,适应了水中的折射和散射。

鱼类的眼球通常呈球状,由眼球壁和屈光系统组成。

眼球壁由角膜、晶状体和视网膜等组织构成,它们共同构成了光学系统。

角膜是眼球最外层的组织,具有透明的特性,可以使光线通过并进入眼球内部。

晶状体位于眼球的中央,具有弹性和透明性,它能够调节焦距,使眼睛对不同距离的物体进行清晰的成像。

视网膜是眼球内部最重要的组织,它包含了感光细胞,能够将光信号转化为神经信号,并传输到大脑进行处理和分析。

二、鱼类的视觉感知鱼类的眼睛对于视觉感知起着重要的作用。

它们能够感知光线的强弱、颜色的变化、物体的位置等。

鱼类的视觉系统非常敏锐,在水中能够感知微小的光线变化。

一些特定鱼类甚至能够感知紫外线。

鱼类的视觉系统对于捕食具有关键作用。

它们通过视觉来定位猎物的位置,并判断猎物的大小、形态和行动。

鱼类通常在捕食时会选择合适的角度和速度,以确保捕食的成功。

视觉系统还能帮助鱼类辨认伴侣和识别领域的边界,从而维护自己的繁殖权益。

三、鱼类的捕食行为鱼类的捕食行为多种多样,主要分为追逐型和伏击型两种。

追逐型捕食是指鱼类主动追逐并捕捉移动的猎物。

鱼类在追逐型捕食时,会利用视觉系统锁定猎物的位置,并迅速移动以捕捉猎物。

伏击型捕食则是指鱼类潜伏在某个地点,等待猎物靠近后一举捕获。

鱼类的捕食行为还涉及到复杂的攻击策略和捕食技巧。

一些鱼类会利用隐藏和伪装的方式接近猎物,使猎物难以察觉。

另外,一些大型鱼类会利用群体捕食的策略,通过集体行动将猎物困于某个区域,以便更容易捕捉。

四、鱼类视觉系统的进化鱼类的视觉系统经历了长时间的进化,逐渐适应了水中的生活环境。

鱼类摄食行为的感觉基础鱼类摄食行为的感觉基础是研究鱼类行为和感觉的一个基本方向,自Wunder(1927)系统开展该领域研究工作来,至今已积累大量研究资料。

特别是在前苏联,鱼类行为与感觉的研究在其鱼类学学科中占有显著地位。

目前,虽然已有不少综述论及某一种感觉在鱼类摄食行为中的作用,但缺乏对多种感觉在鱼类摄食行为中共同作用及其相互关系的系统总结。

Ⅱa 0B和KacyM:q~t论述鱼类觅食过程中远距离感觉、近距离感觉的先后替代及食物识别、定位可靠性的保证机制。

本文着重介绍不同生态习性鱼类摄食行为的感觉基础及其感觉模式的一般规律。

1 食浮游生物鱼类1.1 利用视觉白昼摄食食浮游生物鱼类一般生活于水体中上层,鱼的活动性随照度的增加而增强,银汉鱼和竹荚鱼是典型的白昼集群鱼类,在白昼高照度条件下摄食,这些鱼的视觉在摄食时具有主导意义,通常被称为“视觉鱼类”。

太平洋竹荚鱼的摄食强度在低照度时仅能摄食通常照度下的一半数量的卤虫,而在黑暗情况下则完全不能摄食。

美洲红点鲑和湖红点鲑幼鱼在50-1400lx 照度范围时摄食正常,而在l0-501x照度范围则摄食强度下降。

上述食浮游生物鱼类的摄食活动均依赖于特定的照度水平,说明视觉对这些鱼的摄食活动是必不可少的。

1.2 利用化学感觉夜间滤食有些食浮游生物鱼类可以在夜间或黑暗中摄食,但仅能以滤食方式进行,嗅觉对饵料化学刺激可用于探测饵料密度,能诱导滤食反应。

如大西洋鲱和白鲢一样都能够在黑暗情况下用滤食方式摄食。

1.3 利用特化视觉夜间捕食大型浮游动物另一些食浮游生物的鱼类仅在夜间到水的表层摄食,可选择单个的浮游动物,而不是通过滤食方式进行摄食的。

研究表明其视网膜外存在十分发达的银色反光层,因而这些鱼类可利用其特化的视觉捕食夜间才进人水层的大型浮游动物,例如,大眼鲷和黑边单鳍鱼等。

1.4 利用侧线机械感觉夜间或极低照度下捕食浮游动物有一些食浮游生物的鱼类可以在夜间捕食浮游动物,是利用侧线机械感觉在夜间对猎物进行识别和定位的。

鱼类摄食行为及其在生态系统中的作用鱼类是海洋和淡水生态系统的重要组成部分。

它们是食物链上的关键环节,不仅是其他动物的食物来源,还承担着重要的生态角色,对生态系统的平衡与稳定性具有重要的影响。

一、鱼类摄食行为鱼类的摄食方式可以分为主动摄食和被动摄食两种。

主动摄食是指鱼类能主动捕食其他动物为食,如鲨鱼、鲸鱼等;被动摄食是指鱼类通过张嘴等方式,等待自然食物流经,如鲸鱼谷等现象。

1. 主动摄食主动摄食者是指寻食、抓捕和吞噬猎物的鱼类。

它们具有捕食意愿,住小的动物如浮游生物、小鱼、甲壳类等,食物通常是对它们来说较小的生物。

但也有例外,如鲨鱼等喜欢吃大型的生物,如鲸鱼、海豚等。

这种摄食行为是整个生态系统中非常重要的因素,能够促进鱼类群体的生长和繁殖。

在鱼塘或养殖池中的鱼群,一般只要加强饲料的投喂就足以维持他们的生长和繁殖,但是海洋中的鱼类或野生淡水鱼类,则需要靠摄食来获取营养,从而保持稳定的群体数量和强大的竞争力。

2. 被动摄食被动摄食是指不主动寻找猎物,而是靠流水进行善后吸收食物的鱼类。

它们所靠的是周围的环境背景,无法通过自己的努力获得食物。

例如浮游生物,是水流推动的,只要幸存下来就能成为被动摄食者的食物。

二、鱼类在生态系统中的作用鱼类是生态系统重要的组成部分,对整个生态系统的平衡和稳定性具有重要的影响。

它们在生态系统中的作用主要有以下几个方面。

1. 营养循环鱼类在生长和繁殖的过程中,会摄食小型生物,如小鱼、浮游生物等。

这些小生物会通过摄食获得营养从而支持它们的生命活动。

当大鱼或其他生物食用它们时,小生物中所含的营养就会传递到它们的身体中。

经过一定的营养积累,大鱼也会成为捕食者的目标。

通过食物链的传递,鱼类中的营养被传递到更高一层级的生物中,从而实现了生态系统内营养物质的循环。

2. 生物种群控制鱼类在生态系统中还起到了生物种群控制的作用。

这是因为一些鱼类可以成为其他鱼类的天敌,如鲨鱼、鲸鱼等,特别是对于那些数量巨大的浮游生物和小型鱼类。

水产养殖水产动物的摄食化学感受器及水产诱食剂的开发应用中国海洋大学曾端中牧实业股份有限公司杨春贵水产动物摄取食物需要通过多种感觉器和感觉器官来确认食物的方位和特征,化学感受器在这个过程中起到了重要作用。

了解水产动物的摄食化学感受器有助于水产诱食剂的开发和应用。

!水产动物摄食化学感受器及摄食过程!"!水产动物摄食化学感受器水产动物摄食化学感受器主要包括嗅觉感受器和味觉感受器。

!"!"!嗅觉感受器鱼类的嗅觉感受器通常是一些嗅觉上皮内陷形成的嗅囊,嗅囊内的嗅觉上皮通过形成褶皱(即初级嗅板),增大表面积,增加其与外界水环境的接触面积,从而强化鱼类的嗅觉功能。

初级嗅板数量的多少与鱼类嗅觉灵敏度有关,嗅板数目多其嗅觉上皮的相对面积也大,鱼类的嗅觉也较灵敏。

表!是几种常见鱼类初级嗅板的数目。

嗅板数量较多的鳗鲡,嗅觉检测的结果也同时证明,欧洲鳗能感受浓度为#$!%&’()*+,的芷香酮和-".$!%&!/()*+,的苯乙醇,其嗅觉灵敏度与狗相似,超过人类嗅觉能力的!#%%倍。

因此,不同鱼类嗅觉感受灵敏度不同,其诱食剂的种类和有效浓度也应该有所差异。

表!几种常见鱼类初级嗅板的数目对鱼类品种初级嗅板的数目鱼类品种初级嗅板的数目大口鲶-%01.日本鳗鲡.1革胡子鲶!20##斑点叉尾鱼回#.0#3黄颡鱼-#0-1泥鳅.03长吻鱼危.%0’’鲤鱼!.0!’鱼类的不同发育阶段,其嗅觉灵敏度也有差异。

单保党(!//.年)报道,黑鲷初孵仔鱼的嗅囊很小、很浅,细胞没有分化,.4后嗅囊细胞开始分化,#14嗅囊分化完毕,嗅觉开始功能化,参与摄食反应。

5678)9:;:(6<:在对牙鲆的研究中也发现,初孵仔鱼嗅囊中没有感觉细胞,#.4的稚鱼嗅囊中各种细胞均分化完毕并功能化。

因此,根据鱼类的不同发育阶段,诱食剂的浓度也应该有所变化。

甲壳动物的化学感受器与脊椎动物相比差别较大,由于其视觉较原始,因此化学感受器在甲壳动物的摄食过程中占重要地位。

鱼类的摄食感觉

赵红月;薛敏;解绶启

【期刊名称】《水产科技情报》

【年(卷),期】2010(037)005

【摘要】鱼类的摄食感觉是决定鱼类摄取食物与否的关键,也是鱼类营养学研究的基础.文章简要介绍了鱼类的摄食感觉器官--嗅觉、味觉、侧线、视觉的结构和功能,不同感觉器官在鱼类摄食过程中的作用以及不同感觉器官的反应在摄食过程中的关系.

【总页数】5页(P230-234)

【作者】赵红月;薛敏;解绶启

【作者单位】河南工业大学生物工程学院,郑州,450001;淡水生态与生物技术国家重点实验室,中国科学院水生生物研究所,武汉,430072;中国农业科学院饲料所水产动物营养研究室,北京,100081;淡水生态与生物技术国家重点实验室,中国科学院水生生物研究所,武汉,430072

【正文语种】中文

【中图分类】S9

【相关文献】

1.鱼类摄食行为的感觉基础 [J], 梁旭方;何大仁

2.化学感觉和机械感觉与鱼类摄食行为关系的研究进展 [J], 王新安;马爱军

3.鱼类摄食行为的化学感觉调节 [J], 周洪琪

4.影响鱼类摄食的主要因素及改善鱼类摄食状况的方法 [J], 王加义;

5.鱼类摄食行为的感觉基础[J], П.,ДС;王作楷

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

鱼类通过什么来感知食物?除了用鼻子闻,声波电波也可以感知鱼类是一种很聪明的生物,他们具备了很多特殊的功能,而且这些功能都是人类不具备的。

但是鱼类是如何如此准确的在食物落入水中的那一刻立刻做出反应,立刻朝着食物的方向游去,或者野生鱼类是如何在水域中寻觅到食物的呢?视觉是多数鱼类寻觅食物的关键方法很多鱼类的视力都是很好的。

所以他们是完全可以通过眼睛去寻找食物然后将其吃掉的。

鱼类的眼睛生长在身体的两侧,不过比目鱼之类的那些鱼则是两只眼睛都在一侧,但是无论如何,他们都可以大范围的观察周围环境,一来是为了防止天敌袭击,便于躲藏逃跑,而来便是为了寻找食物。

肉食性鱼类的视觉绝大部分都是很好的,他们对动态的生物很敏感。

鱼虾蟹之类的东西如果在他们的眼皮子底下动了几下很快就会被直接捕食掉。

即使他们不动,肉食性的鱼类也可以观察出其轮廓,将其捕食。

像比较小众的喷水鱼,他们就能够通过灵敏的视觉,从水下透过水面看到栖息在上方的昆虫,然后喷出一道水柱将其射入水中,再捕杀。

以及很少有人听过的希氏石脂鲤,他们可以看到水面上结满的浆果,一跃而起,然后咬住,扯下来吃掉。

包括我们在家里喂鱼的时候用镊子夹着食物时,放在水面上,里面的鱼有时等不及了也会跳起来去吃,种种迹象表明了鱼类是可以通过眼睛去察觉到食物的存在。

嗅觉是味道的来源鱼类其实也有嗅觉,仔细观察他们是有鼻孔的,但是这个鼻孔不能用来呼吸只能用来察觉味道。

如果是长期生活在黑暗环境中的鱼类,视觉快要退化了的话,他们的嗅觉就会显得格外重要。

基本上每种鱼类都有嗅觉,而且都很灵敏,是可以闻到食物的味道,配合着视觉去寻找食物很快便能饱餐一顿。

红大麻鱼的嗅觉极为灵敏,他们可以在水域中察觉到一亿分之一的虾存在,这差不多就相当于你在一个标准的奥林匹克游泳池中感受到了五茶匙的量。

不过嗅觉最为灵敏的还是美洲鳗鲡。

美洲鳗鲡的嗅觉有多么灵敏呢?他们依靠强大的记忆力记住家乡水域的味道,并且他们能够在一个标准的奥林匹克游泳池中感受到千万分之一来自自己家乡的水。

鱼类摄食行为的感觉基础鱼类摄食行为的感觉基础是研究鱼类行为和感觉的一个基本方向,自Wunder(1927)系统开展该领域研究工作来,至今已积累大量研究资料。

特别是在前苏联,鱼类行为与感觉的研究在其鱼类学学科中占有显著地位。

目前,虽然已有不少综述论及某一种感觉在鱼类摄食行为中的作用,但缺乏对多种感觉在鱼类摄食行为中共同作用及其相互关系的系统总结。

Ⅱa 0B和KacyM:q~t论述鱼类觅食过程中远距离感觉、近距离感觉的先后替代及食物识别、定位可靠性的保证机制。

本文着重介绍不同生态习性鱼类摄食行为的感觉基础及其感觉模式的一般规律。

1 食浮游生物鱼类1.1 利用视觉白昼摄食食浮游生物鱼类一般生活于水体中上层,鱼的活动性随照度的增加而增强,银汉鱼和竹荚鱼是典型的白昼集群鱼类,在白昼高照度条件下摄食,这些鱼的视觉在摄食时具有主导意义,通常被称为“视觉鱼类”。

太平洋竹荚鱼的摄食强度在低照度时仅能摄食通常照度下的一半数量的卤虫,而在黑暗情况下则完全不能摄食。

美洲红点鲑和湖红点鲑幼鱼在50-1400lx 照度范围时摄食正常,而在l0-501x照度范围则摄食强度下降。

上述食浮游生物鱼类的摄食活动均依赖于特定的照度水平,说明视觉对这些鱼的摄食活动是必不可少的。

1.2 利用化学感觉夜间滤食有些食浮游生物鱼类可以在夜间或黑暗中摄食,但仅能以滤食方式进行,嗅觉对饵料化学刺激可用于探测饵料密度,能诱导滤食反应。

如大西洋鲱和白鲢一样都能够在黑暗情况下用滤食方式摄食。

1.3 利用特化视觉夜间捕食大型浮游动物另一些食浮游生物的鱼类仅在夜间到水的表层摄食,可选择单个的浮游动物,而不是通过滤食方式进行摄食的。

研究表明其视网膜外存在十分发达的银色反光层,因而这些鱼类可利用其特化的视觉捕食夜间才进人水层的大型浮游动物,例如,大眼鲷和黑边单鳍鱼等。

1.4 利用侧线机械感觉夜间或极低照度下捕食浮游动物有一些食浮游生物的鱼类可以在夜间捕食浮游动物,是利用侧线机械感觉在夜间对猎物进行识别和定位的。

如斑点杜父鱼、南极鱼、针鱼、欧鳊均具有发达的侧线管系统可摄食黑暗环境中的浮游动物。

2 食底栖生物鱼类2.1 主要利用视觉摄食对一些浅水和近岸食底栖生物的鱼,视觉在其摄食中起主要作用。

黑镖鲈主要依靠视觉捕食,其视觉对蠕动的活饵料很敏感,对冰冻的死饵料或碾碎的饵料则几乎没有反应,其嗅觉可能用于对饵料的远距离识别和定向。

2.2 利用视觉或化学感觉摄食另一些食底栖生物的鱼类,它们可分别利用视觉或化学感觉进行摄食。

大西洋鳕能利用视觉摄食水层中和底质上较大的食物,对较小的食物只有依靠触须、胸鳍上的味蕾感知后才摄食。

大西洋鳕还能利用嗅觉发现埋于沙石下的食物,并可用头推开沙石后摄取食物。

红长鳍鳕一般先用其延长的胸鳍接触食物,再用触须识别,然后摄取。

大菱鲆可利用视觉捕食,同时食物的化学刺激也能诱导大菱鲆的捕食反应。

2.3 利用化学感觉、侧线机械感觉或电觉摄食,视觉作用不大还有一些食底栖生物的鱼类,它们利用其它感觉进行摄食,视觉在其摄食中作用不大。

欧洲鳎主要在夜间利用化学感觉摄食,视觉作用不大。

欧洲鳎后期仔鱼主要依靠侧线机械感觉捕食,而不是像成鱼那样依靠化学感觉捕食。

中华鲟具有灵敏的电觉器官并主要依靠电觉摄食。

3 凶猛鱼类3.1 主要利用视觉白昼捕食,化学感觉、听觉起辅助作用追逐型凶猛鱼类(金枪鱼、马鲛、河鲈等)生活于敞水区中上层,视觉在其捕食中起主要作用。

一般认为,视觉用于捕食前对猎物的近距离识别和定位,嗅觉、听觉则用于对猎物的远距离定向。

3.2 利用特化视觉和侧线机械感觉凌晨、黄昏及夜间捕食对一些主要在凌晨、黄昏及夜间捕食的凶猛鱼类主要利用视觉和侧线机械感觉捕食,其视网膜由于具有很大的会聚性,光敏感性极高,因而在非常低的照度下也能发挥作用,黑海凶猛鱼类(三须鳕、鲉、黑海石首鱼等)在照度为0.1-0.01lx时它们便开始活跃起来,捕食白昼型食浮游生物鱼类(银汉鱼、竹箕鱼等)。

食浮游生物鱼类的眼睛在这种低照度下几乎不能起作用,而这些凶猛鱼类则可利用其发达的夜视觉和侧线机械感觉进行捕食。

白班狗鱼(Esox lucius)也主要依靠视觉和侧线机械感觉捕食。

鳜鱼的视觉和侧线机械感觉在捕食中也起主要作用,化学感觉不能诱导对猎物的攻击反应而仅在吞咽食物时进行最后识别,鳜鱼鳜鱼视觉是色盲,光敏感性极高,一般优先利用视觉信息,仅在视觉受到限制时才依靠侧线捕食,主要利用视觉攻击不连续运动且反差明显的梭形猎物,其侧线主要对低频振动的猎物起反应。

3.3 .利用化学感觉、侧线机械感觉、电觉夜间或极低照度下捕食,视觉作用不大欧洲鳗鲡依靠嗅觉、味觉和侧线机械感觉捕食,视觉在捕食中作用不大,点纹裸胸鳝和紫颌裸胸鳝捕食利用嗅觉对食物进行远距离定向,游近食物后再用鼻部接触食物,食物的味觉刺激诱导其捕食反应,视觉在其捕食中作用不大。

鲇鱼能在完全黑暗的情况下捕食饵料鱼,视觉在捕食中作用不大。

盲鲇鱼能在距猎物5cm 处攻击猎物,并对发射饵料鱼电信号的电极有攻击行为。

鲇鱼利用化学感觉对猎物进行远距离定向,当到达电觉能起作用的近距离后则依靠电觉攻击猎物。

4 鱼类摄食感觉模式的一般规律对于白昼摄食的中上层鱼类和浅水底层鱼类,无论是食浮游生物的鱼类、食底栖生物的鱼类、凶猛鱼类,视觉在其捕食中均具有重要意义,有些种类甚至在视觉不能起作用时完全不能捕食,说明在具有一定照度的水体中,由于视觉能很好地起作用,鱼类一般优先利用视觉捕食。

对于一些晨昏及夜间或非常低照度下摄食的鱼类,有些种类仍利用视觉捕食,这些种类包括食浮游生物的鱼类和凶猛鱼类。

食浮游生物的鱼类在夜间到水表层借助微弱光照捕食大型浮游动物,它们的眼睛由于具有发达的银色反光层,从而能大大提高对光的敏感性,凶猛鱼类在晨昏及夜间到浅水底层利用发达的夜视觉捕食白昼型饵料鱼,由于环境照度非常低,它们一般同时利用侧线机械感觉捕食,它们的视网膜因具有很大的会聚性,其光敏感性极高。

对于另一些夜间或极低照度下摄食的鱼类,它们的视觉在摄食中作用不大,其眼大都退化,主要利用其它感觉摄食。

对于主要以活动性不强的食物为食的鱼类,它们主要利用化学感觉摄食。

食浮游生物的鱼类利用化学感觉以滤食方式摄取水层中的浮游生物,食底栖生物的鱼类利用化学感觉以吸吮方式及味觉器官触碰方式摄取底质上及底泥中的底栖生物,凶猛鱼类利用化学感觉以味觉器官触碰方式摄食死饵料鱼及偶然未能逃避的活饵料鱼。

对于主要以活动性强食物为食的鱼类,化学感觉往往仅能确定猎物的大致方位,它们主要依靠侧线机械感觉、电觉对猎物进行准确攻击,食浮游生物的鱼类利用侧线机械感觉捕食浮游动物,食底栖生物鱼类利用侧线机械感觉、电觉捕食底栖动物,凶猛鱼类利用侧线机械感觉、电觉捕食白昼型饵料鱼及掩藏于泥沙中的饵料鱼。

另外,对于几乎所有不同生态习性的鱼类,觅食时通常都不同程度利用嗅觉、听觉对食物进行远距离定向,特别是那些快速游泳鱼类,而当它们摄取食物后,一般均利用口咽腔味觉、触觉对食物进行最后识别。

1、视觉与鱼类捕食行为的关系大多数硬骨鱼类主要依靠视觉搜索食饵,称之为视觉摄食鱼类。

视觉对鱼类近距离觅食最为有效,它可以确定食物的位置、距离、大小、形状、色彩、亮度和运动活性。

由于视觉获得的信息如此丰富,由于它在广阔照度范围里成功地辩认光学信号的能力,使鱼类的这一感觉在捕捉食物阶段(初步判断食物的适口性)发挥着重要作用。

实验表明,很多鱼类对食物的选择性很大程度上以视觉为基础。

例如,食浮游生物鱼类常捕食色素较深的浮游动物,某些鱼偏爱某种颜色或形状的食物,如大菱鲆幼鱼更多地扑向长与高之比为5 :l的饵料模型。

大部分鱼选择的食物大小与其口裂相适合。

对多种鱼类而言,视觉在近距离觅食上起决定性作用,对多种鱼类昼夜摄食节律的野外观察以及鱼类对食物视觉刺激反应的研究证明,光照与摄食相关性首先存在于大部分食浮游生物鱼类以及浅水鱼类,这些鱼摄食可明显分为旺盛期和衰退期,深水处光照稳定且不超过1Lx,故深水鱼类昼夜摄食节律很弱,许多食浮游生物的鱼类白天逐个吞食食物而夜间转为滤食,同时对食物的选择性急剧下降。

特别是底层活动、夜间活动、深水活动的鱼类,由于生存环境光线较弱,这些非视觉器官(化学感觉、电觉器官、侧线机械感觉)在摄食行为中具有更为重要的作用。

2、化学感觉与鱼类捕食行为的关系化学感觉通常包括嗅觉、味觉和一般的化学感觉。

鱼类的味觉感受器就是味蕾,能感受化学物质的刺激,鱼类味蕾遍布体内外,口、唇、头、体侧、尾、触须与某些变化的鳍条以及舌、咽、鳃腔、食道均有分布。

对于大多数种类的鱼来说,化学感觉在食物寻找和识别中具有极其重要的作用,深海生活的鱼类和杂食性鱼类更是如此,这很可能是由于水环境中视觉的作用受到抑制的结果。

因为在最清澈的热带水域中生活的鱼类,能够完全依靠视觉摄食,化学感觉在捕食中的作用不大。

一般认为,嗅觉用于一定距离范围内饵料的识别和定位,而味觉则与饵料接触后对其最后的识别有关,决定饵料是否适口。

研究表明,鲨鱼类的嗅觉在食物的定位中具有极其重要的作用,星鲨能够在正常状态下觅食事先放置的蟹肉,用棉花塞住星鲨的两个鼻孔,就不能识别和确定蟹肉的位置。

如果只塞1个鼻孔,鱼就向未塞孔的一侧转向,或者增加食物的浓度也能诱导鲨鱼非常迅速地转向受到食物强烈刺激的一侧。

通过对鱼类摄食行为的直接观察,发现化学感觉在捕食中的作用,对大西洋鳕在捕食较小食物时首先依靠触须、胸鳍上的味蕾对食物进行识别,然后摄食。

同时,大西洋鳕还能够利用嗅觉探测到埋于沙石下的食物,并用头推开沙石后取食。

白鲢能够在夜间捕食,观察到饵料生物的抽提液能诱导白鲢的滤食反应,由于抽提液中的颗粒小于白鲢鳃耙所能滤食颗粒的范围,这说明饵料生物的化学刺激即能独立诱导白鲢的滤食反应。

诱食剂对鱼类摄食有一定影响,尤其在稚、幼鱼的摄食中具有重要作用。

了解鱼类对食物的嗜好性,在饲料中添加嗜食物质,对于增加鱼类进食量和加快生长有重要作用。

2 机械感觉与鱼类捕食行为的关系鱼类的机械感受器是指触觉器官、侧线器官、听觉器官等。

侧线器官主要感受近处声波振动,而听觉器官即内耳主要感受远处声波振动。

侧线器官能够探测周围水域环境中的水流状况。

与视觉信号相比,声音更适合在水下传播。

因为在水域环境中,即使在极短的距离,光线都能被大量吸收。

在一定范围内,许多鱼类产生的声音超过了周围环境中的噪音水平,而且这些鱼类所发出声音的波长较长。

研究表明,鱼类的听觉器官在摄食行为中具有定向作用,鱼类侧线器官是通过感知水动力信号,对饵料进行识别和定位。

侧线器官对产生水面波和水下波的猎物都能进行准确的识别和定位。

表明侧线器官在其摄食行为中具有重要作用。

针鱼的测线系统在其捕食行为中具有重要意义,组织学研究表明,针鱼具有发达的侧线系统,可捕食夜间活动的浮游动物。