《教育信息处理》课程教学大纲

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:2

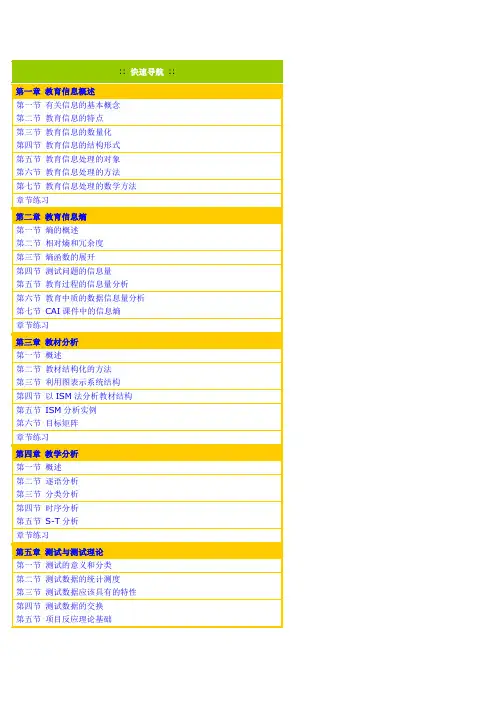

:: ::第一章教育信息概述第一节有关信息的基本概念第二节教育信息的特点第三节教育信息的数量化第四节教育信息的结构形式第五节教育信息处理的对象第六节教育信息处理的方法第七节教育信息处理的数学方法章节练习第二章教育信息熵第一节熵的概述第二节相对熵和冗余度第三节熵函数的展开第四节测试问题的信息量第五节教育过程的信息量分析第六节教育中质的数据信息量分析第七节CAI课件中的信息熵章节练习第三章教材分析第一节概述第二节教材结构化的方法第三节利用图表示系统结构第四节以ISM法分析教材结构第五节ISM分析实例第六节目标矩阵章节练习第四章教学分析第一节概述第二节逐语分析第三节分类分析第四节时序分析第五节S-T分析章节练习第五章测试与测试理论第一节测试的意义和分类第二节测试数据的统计测度第三节测试数据应该具有的特性第四节测试数据的交换第五节项目反应理论基础第六节项目反应理论与计算机章节练习第六章学生集团应答分析第一节应答分析系统第二节应答分析系统在教学中的应用第三节集团应答曲线第四节集团应答曲线群章节练习第七章教育信息的结构分析第一节概述第二节S-P分析第三节S-P表的应用第四节IRS分析第五节IRS图的应用章节练习第八章多元分析的基本原理第一节概述第二节回归分析第三节主成份分析第四节聚类分析第五节判别分析章节练习第九章生理信息与教学过程第一节概述第二节GSR的意义第三节GSR与集团教学第四节不同学科的GSR反应第五节教学过程中的GSR反应章节练习第六章>>第一节应答分析系统帮助1. 应答分析系统的构成和教育特性?6.1.1 应答分析系统的构成6.1.2 应答分析系统的教育特性应答分析系统6.1.1应答分析系统的构成为了对学生的集团应答进行分析,首先应收集教学过程中每位学生对给定课题的应答数据。

各种应答分析、各种应答特性是基于这些数据有效处理得到的。

应答分析系统是一种用于对学生的应答数据进行定量的、实时的收集、处理的信息系统。

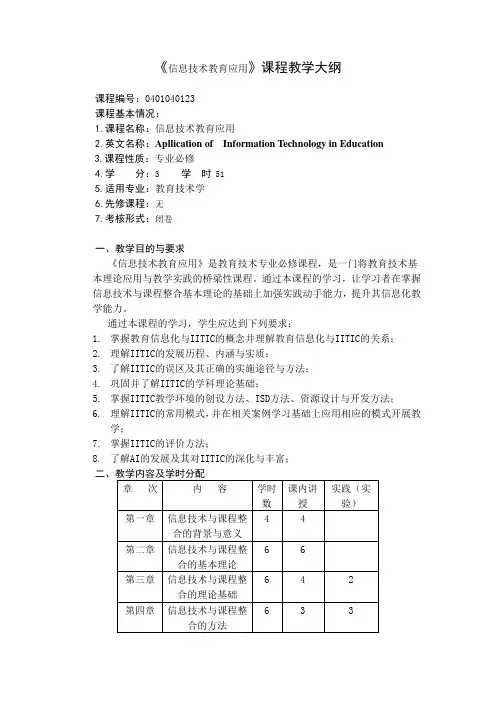

《信息技术教育应用》课程教学大纲课程编号:0401040123课程基本情况:1.课程名称:信息技术教育应用2.英文名称:Apllication of Information Technology in Education3.课程性质:专业必修4.学分:3 学时 515.适用专业:教育技术学6.先修课程:无7.考核形式:闭卷一、教学目的与要求《信息技术教育应用》是教育技术专业必修课程,是一门将教育技术基本理论应用与教学实践的桥梁性课程。

通过本课程的学习,让学习者在掌握信息技术与课程整合基本理论的基础上加强实践动手能力,提升其信息化教学能力。

通过本课程的学习,学生应达到下列要求:1.掌握教育信息化与IITIC的概念并理解教育信息化与IITIC的关系;2.理解IITIC的发展历程、内涵与实质;3.了解IITIC的误区及其正确的实施途径与方法;4.巩固并了解IITIC的学科理论基础;5.掌握IITIC教学环境的创设方法、ISD方法、资源设计与开发方法;6.理解IITIC的常用模式,并在相关案例学习基础上应用相应的模式开展教学;7.掌握IITIC的评价方法;8.了解AI的发展及其对IITIC的深化与丰富;三、参考教材与书目1、何克抗著,《信息技术与课程深层次整合理论》,北京师范大学出版社(2008.8出版).2、赵呈领、杨琳、刘清堂、张景中著,《信息技术与课程整合》,北京大学出版社(2010.7出版).3、陆宏、孙月圣著,《信息技术与课程整合的理念与实践》,首都师范大学出版社 (2010-05出版).4、闫寒冰著,《学习过程设计:信息技术与课程整合的视角》,教育科学出版社 (2005-01出版).5、叶良文、孙立文、徐世德著,《新课程新整合新探索:信息技术与研究性学习课程整合探索》,浙江大学出版社 (2005-12出版).四、教学内容第一章信息技术与课程整合的背景与意义【教学目的与要求】1.掌握信息技术的概念,并理解信息技术的核心;2.理解信息时代对“人才”的规定及信息技术对教育的改造;3.理解教育信息的概念,并理解其基本特征与相关内容;4.理解信息技术对课程和教学带来的影响;5.理解教育信息化的重点,并在了解世界各国教育信息化举措基础上厘清IITIC的发展脉络与前景;【教学重点】1.信息技术的概念;2.信息技术的核心;3.教育信息的概念、基本特征与相关内容;4.教育信息化的重点。

![教育信息处理[1]](https://uimg.taocdn.com/9b22ddcb89eb172ded63b711.webp)

信息课教学大纲要求信息课教学大纲要求信息技术的快速发展已经深刻地改变了我们的生活方式和工作方式。

为了适应这个数字时代的需求,各个教育机构纷纷加入到信息技术教学的行列中来。

为了保证信息课的教学质量和学生的学习效果,制定了信息课教学大纲要求。

一、课程目标信息课教学大纲要求首先明确了课程的目标。

信息课的目标主要包括两个方面:一是培养学生的信息素养,使其能够熟练运用信息技术解决实际问题;二是培养学生的创新思维和团队合作能力,使其能够在信息时代中具备竞争力。

二、知识体系信息课教学大纲要求明确了学生需要掌握的知识体系。

这个知识体系主要包括计算机硬件与软件基础知识、网络基础知识、多媒体技术、数据库技术、信息安全与法律等方面的内容。

学生需要通过学习这些知识,掌握信息技术的基本原理和操作技能。

三、教学方法信息课教学大纲要求对教学方法也有一定的要求。

传统的信息课教学主要以讲授为主,学生被动接受知识。

但是,现在的信息课教学已经逐渐转变为以学生为中心的探究式学习。

这种教学方法能够激发学生的学习兴趣和主动性,培养学生的创新思维和问题解决能力。

四、实践环节信息课教学大纲要求注重实践环节的设置。

信息技术是一门实践性很强的学科,只有通过实践才能真正掌握和运用好。

因此,教学大纲要求在课程中设置一定的实践环节,让学生能够亲自动手操作,解决实际问题。

这样不仅能够提高学生的动手能力,还能够增强学生的实际应用能力。

五、评价方式信息课教学大纲要求对学生的评价方式也有一定的要求。

传统的信息课评价方式主要以考试为主,只注重学生对知识的掌握程度。

但是,现在的信息课评价方式已经逐渐转变为以综合评价为主,注重学生的实际操作能力和解决问题的能力。

通过项目评价、作品展示等方式,能够更全面地评价学生的综合能力。

六、教师要求信息课教学大纲要求对教师的要求也很高。

教师需要具备扎实的专业知识和丰富的教学经验,能够熟练运用信息技术进行教学。

同时,教师还需要具备良好的沟通能力和团队合作能力,能够与学生进行良好的互动和合作。

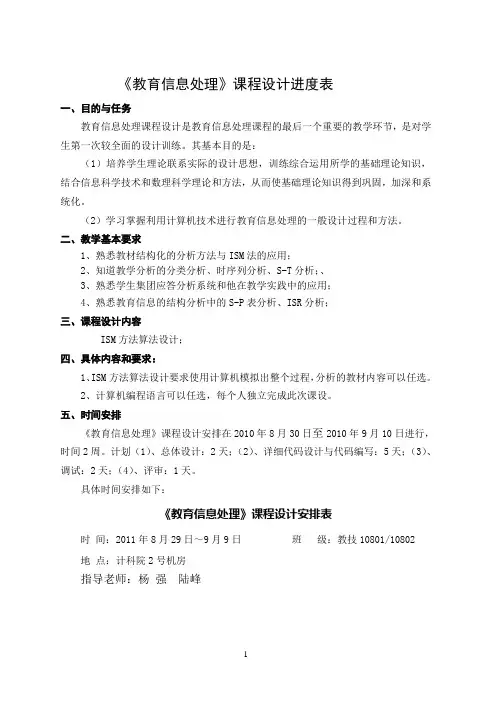

《教育信息处理》课程设计进度表一、目的与任务教育信息处理课程设计是教育信息处理课程的最后一个重要的教学环节,是对学生第一次较全面的设计训练。

其基本目的是:(1)培养学生理论联系实际的设计思想,训练综合运用所学的基础理论知识,结合信息科学技术和数理科学理论和方法,从而使基础理论知识得到巩固,加深和系统化。

(2)学习掌握利用计算机技术进行教育信息处理的一般设计过程和方法。

二、教学基本要求1、熟悉教材结构化的分析方法与ISM法的应用;2、知道教学分析的分类分析、时序列分析、S-T分析;、3、熟悉学生集团应答分析系统和他在教学实践中的应用;4、熟悉教育信息的结构分析中的S-P表分析、ISR分析;三、课程设计内容ISM方法算法设计;四、具体内容和要求:1、ISM方法算法设计要求使用计算机模拟出整个过程,分析的教材内容可以任选。

2、计算机编程语言可以任选,每个人独立完成此次课设。

五、时间安排《教育信息处理》课程设计安排在2010年8月30日至2010年9月10日进行,时间2周。

计划(1)、总体设计:2天;(2)、详细代码设计与代码编写:5天;(3)、调试:2天;(4)、评审:1天。

具体时间安排如下:《教育信息处理》课程设计安排表时间:2011年8月29日~9月9日班级:教技10801/10802地点:计科院2号机房指导老师:杨强陆峰注:上午8:00—11:00,下午14:00—17:00.六、成绩考核与评定1.考核内容由指导教师对学生在课程设计期间的表现,所完成任务质量和评审结果进行综合考核。

具体评定标准如下:1)考勤与遵守纪律情况 20%2)完成的作品评价 80%2.成绩评定依据上述考核内容,最后采用优(>90分)、良(80~89分)、中(70~79分)及格(60~69分)、不及格(<60分)五级记分制评定学生课程设计成绩。

备注:本次课设必须严格考勤,请指导老师详细记载学生每天的考勤情况。

在总评成绩中将会扣除考勤分。

《教育信息处理》实验指导书教育系2010年3月前言《教育信息处理》是教育技术专业必修课程,基本目的是提高学生综合素质,掌握运用信息技术、教育技术的基本能力,适应教育发展、改革和人才需求的需要。

通过SPSS软件的熟练使用,从而提高学生对教育中所出现的各种信息(数据)处理与信息分析能力,从而提高他们的信息素养,也是理论跟实践结合的一个桥梁。

因此要求通过SPSS软件的熟练使用,学生能够将给出的数据录入成SPSS的数据文件,并能对数据文件进行基本的编辑、整理后进行基本统计分析和简单的统计图的绘制。

为了使学生更好地理解和深刻地把握这些知识,并在此基础上,设置了以下一些实验项目:一、数据文件的处理(验证性实验)通过本实验内容的学习,使学生熟悉SPSS的数据编辑窗口,掌握变量的定义、处理,数据的输入和编辑,以及数据文件的拆分与合并等基本操作。

二、数据清理与基本统计分析(验证性实验)通过本实验内容的学习,使学生掌握在SPSS中如何进行数据清理;如何进行计算基本统计量:平均数、中位数、众数、方差、百分数、频数等的基本操作。

三、统计图的绘制(验证性实验)通过本实验内容的学习,使学生初步掌握绘制教育领域中常见统计图的基本过程。

四、统计报表的生成(综合性实验)此实验为选做实验,主要是供学有余力的学生熟悉统计报表生成的各种方法。

本指导书是要求学生对SPSS软件有一个基本的、初步的认识的前提下,对SPSS软件的一些最基本的功能进行熟练的操作,为以后继续学习打下坚实的基础。

该指导书适用于教育技术学专业学生选修。

实验一数据文件的处理一、实验学时:6学时二、实验类型:验证性三、开出要求:必修四、实验目的:通过本实验内容的学习,使学生熟悉SPSS的数据编辑窗口,掌握变量的定义、处理,数据的输入和编辑,以及数据文件的拆分与合并等基本操作。

五、实验内容、实验原理、方法和手段及实验组织运行要求:(1)实验内容(一)SPSS软件概述1.启动SPSSSPSS安装完毕后,系统会自动在Windows菜单中创建快捷方式。

《教育信息处理》教学大纲课程编号:0080401011004总学时数:60学时学分:3学分一、课程性质、目的和要求《教育信息处理》是教育硕士教育技术方向的必修课程。

该课程是以信息科学的思想与理论、技术与方法对教学过程进行研究、分析的一门综合性的新兴学科,通过该课程的研究性学习,让学生系统全面了解掌握教育信息概念、教育信息熵、教材信息分析、教学过程信息分析、测试与测试理论、学生集团应答分析、教育信息的结构分析、多元分析的基本原理、生理信息与教学过程等系统知识。

二、教学内容、要点和课时安排绪论学科生长点的思考。

(1单元课时)一、关于科学二、关于教育学三、关于教育科学四、关于教育信息处理教育信息科学之发展。

(1单元课时)一、信息社会与教育二、教育信息化三、教育技术的发展四、教育信息科学的研究第一章、教育信息概述。

(1单元课时)第一节、有关信息的基本概念一、信息概念二、数据与知识三、信息的特点四、信息科学第二节、相关学科中教育信息的研究一、学习的信息加工理论二、信息冗余理论在教学中的应用三、心理学中意识状态的调控四、教育传播学第三节、教育信息及其数量化一、教育信息的特点二、教育信息数量化的尺度三、尺度值及其处理方法第四节、教育信息的结构形式一、矩阵二、时间序列三、图第五节、教育信息处理的对象一、有关测试的教育信息二、教学过程的教育信息三、有关学习目标和教材分析的教育信息四、有关传递过程的教育信息五、有关学习环境的教育信息第六节、教育信息处理的方法一、教育信息的表示二、教育信息处理方法三、教育信息的有效性第七节、教育信息处理的数学方法第二章、教育信息熵。

(4单元课时)第一节、信息熵一、信息量的表示二、信息熵三、熵的意义四、信息熵的基本性质第二节、相对熵与冗余度第三节、熵函数的展开一、联合熵二、条件熵与互信息量第四节、熵模型一、最大熵原理二、熵模型的方法三、指数分布四、正则分布第五节、测试问题的信息量一、测试问题信息熵的计算二、等价预选项数三、对不确定程度的判断第六节、教学过程的信息量分析一、分类系统二、类别总数与熵三、不同学科类别频度分布的比较第七节、教育中质的数据信息量分析一、交叉表二、互信息量第八节、CAI课件中的信息熵一、多重选择问题的信息熵二、课件评价三、学习状态的描述课程实验研究:微格教学课例信息熵实验研究第三章、教材分析。

信息处理技术教学大纲第一节:引言信息处理技术作为一门综合性学科,在当今社会中具有重要意义。

随着科技的不断发展,信息处理技术的应用范围越来越广泛。

本教学大纲旨在全面介绍信息处理技术的基础知识和核心技能,帮助学生掌握信息处理技术的相关理论和实践操作,提升学生的信息技术能力。

第二节:课程目标1. 理解信息处理技术的基本概念和原理。

2. 掌握信息处理技术的基础知识,包括计算机硬件、操作系统、网络技术等。

3. 熟练运用各类信息处理软件,包括办公软件、图像处理软件、多媒体制作软件等。

4. 培养学生的信息处理能力和创新意识,提升学生的信息化水平。

5. 培养学生的团队合作能力和沟通表达能力。

第三节:课程内容1. 信息处理技术基础知识- 计算机硬件组成与原理- 操作系统的基本功能和操作方法- 网络技术的基本概念和应用2. 信息处理软件应用- 办公软件的操作与应用,如Microsoft Office系列软件- 图像处理软件的操作与应用,如Adobe Photoshop- 多媒体制作软件的操作与应用,如Adobe Premiere Pro3. 信息处理技术实践- 设计和实施信息处理方案- 解决实际信息处理问题- 制定信息处理策略和标准4. 信息处理技术应用案例研究- 分析相关信息处理技术案例- 探讨信息处理技术的发展趋势- 总结信息处理技术在各行业中的应用情况第四节:教学方法1. 理论教学结合实践操作,培养学生的动手能力。

2. 采用案例教学和问题解决的教学方法,激发学生的学习兴趣。

3. 引导学生通过团队合作和研讨互动,提升学生的交流能力。

4. 鼓励学生积极参与课堂讨论和实践操作,培养学生的自主学习能力。

5. 定期组织实践活动和讲座,让学生接触到真实的信息处理技术应用场景,加深对信息处理技术的理解和认识。

第五节:评价方式1. 学期末考试2. 课堂表现3. 作业和实践报告4. 课程项目成果展示第六节:教学要求1. 学生要认真学习课程内容,积极参与课堂讨论和实践操作。

信息技术课教学大纲第一部分:导言信息技术课是现代教育中的一门重要课程,旨在培养学生的信息科技素养以适应信息社会的发展需求。

本文将探讨信息技术课的教学大纲,包括其内容设置、教学目标以及教学方法等。

第二部分:课程目标信息技术课教学大纲最重要的一环即是确定课程目标。

首先,课程目标应与时代背景紧密结合,以培养学生的信息技术能力为核心。

其次,课程目标应体现综合素质教育的理念,如创新思维、协作能力和信息安全意识等。

第三部分:课程内容信息技术课的内容设置应包含基础理论、实践操作和应用案例等几个方面。

基础理论部分主要涵盖计算机硬件、操作系统、网络原理等;实践操作部分应包括计算机基本操作、Office办公软件的使用等;应用案例部分则涉及信息技术与其他学科的融合应用,如数据分析和信息检索等。

第四部分:教学方法信息技术课的教学方法应注重理论与实践相结合,以及个体与合作学习的有机结合。

教师可以采用讲授、演示和实践操作等方式进行教学,同时引导学生进行小组讨论和合作项目等形式的学习。

第五部分:教学评估教学评估是提高教学效果的重要手段。

信息技术课的教学评估可采用考试和实践项目等形式,以全面评价学生的知识掌握和能力发展。

此外,还应注重学生的自我评估和互评等方式,促进学生的成长和发展。

第六部分:教材选择教材的选择对教学有着重要的影响。

在信息技术课的教材选择上,应既注重理论的系统性和连贯性,又注重实践性和应用性。

同时,教材还应能够引导学生进行批判性思考和创新性实践。

第七部分:教学资源信息技术课的教学资源包括硬件设备、软件工具和网络平台等。

教师应将教学资源与教学内容相结合,创设多样化的教学环境和场景,以提升学生的学习积极性和创造力。

第八部分:教师专业发展教师是信息技术课教学的重要主体,其专业发展对教学效果至关重要。

教师应积极主动地参加培训和学术交流,不断提高自身的信息技术水平和教学能力。

第九部分:学生学习特点信息技术课的学生具有明显的年龄特点和学习特点。

《教育信息处理》课程教学大纲

一、课程基本情况与说明

(一)课程代码:

(二)课程英文名称: Educational Information Processing

(三)课程中文名称:教育信息处理

(四)授课对象:教育技术学本科生。

(五)开课单位:工学院

(六)先修课程:高等数学、概率统计和线性代数等。

(七)教材及参考书目

[1] 《教育信息处理》,傅德荣, 章慧敏编著,北京师范大学出版社,2004年;

[2] 《现代心理与教育统计学》张厚粲,徐建平著,北京师范大学出版社,2004年;

[3] 《SPSS在教育统计中的应用》杨晓明编,高等教育出版社,2004年;

[4] 《教育信息处理原理》,薛理银,北京师范大学出版社,1996年;

[5] 《教育信息论》,张铁民,江苏教育出版社,1990年;

[6] 《应用多元分析》,樊家琨,河南大学出版社,1993年。

(八)课程性质

《教育信息处理》是教育技术专业必修课程,基本目的是提高学生综合素质,掌握运用信息技术、教育技术的基本能力,适应教育发展、改革和人才需求的需要。

教育信息处理是以信息科学的思想与理论,技术与方法对教学过程进行研究、分析的一门综合性应用型新兴学科,具有很强的实践性。

本课程介绍了教育信息处理的常用技术和方法,它们可以用于规划、设计和评价各类教育信息系统。

具体内容包括:信息论基础、多元统计方法、解释结构模型法、结构化文本设计技术、教学分析、测试于测试理论、学生集团应答分析、s-p表分析法、生理信息与教学过程。

教育信息处理的研究与应用,不仅能有效地促进教育技术学的发展,它对教育信息化、教育现代化,它对当前的教育改革、创新人才的培养也具有重要的意义。

(九)教学目的

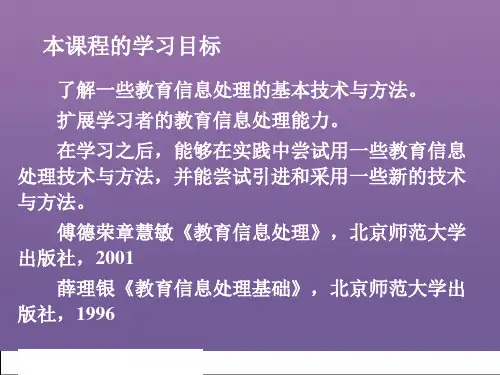

通过本课程的教和学,学习者将能够:

1. 了解一些教育信息处理的基本技术与方法

2. 掌握各种教育统计的技术,提高教育信息处理的能力

3. 学习之后,能够在实践中尝试用一些教育信息处理技术与方法,并能尝试引进和采用一些新的技术与方法。

具体内容包括:了解教育信息处理的概念体系和知识结构;了解教育信息处理的研究对象和实践领域;熟悉教育信息处理中信息量的特点和在实践应用中的功能;熟悉教材结构化的分析方法与ISM法的应用;知道教学分析的分类分析、时序列分析、S-T分析;熟悉测试仪测试理论的项目反应理论、自适应测验;熟悉学生集团应答分析系统和他在教学实践中的应用;熟悉教育信息的结构分析中的S-P表分析、ISR分析;熟悉多元统计的基本原理;根据具体应用的场合选择适当的方法等。

(十)教学基本要求

本课程是理论性和应用性均较强的课程,教学环节包括课堂讲授,学生自学,上机实验,作业,答疑,期中考试,期末考试。

教师在课堂上应对教育信息处理的基本概念、常用方法及其教育应用等内容进行重点讲授,并附之以参考教材的学生自学;讲授中应注意理论联系实际,加深学生对有关概念、方法等内容的理解,并重点培养其实践能力。

本课程教师指导上机实验学时不少于20学时,另外安排学生自主上机16学时,实验总学时达36学时。

每次上机应加强实验的针对性和目的性。

(十一)教学时数

教学时数:72学时(其中,理论学时36,实验学生36)

学分数:3学分(2+1)

教学时数具体分配:。