【部编版】六年级语文上册第八单元27 有的人---纪念鲁迅有感 教案

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:9

部编版六年级上册《有的人——纪念鲁迅有感》教案教学目标:1. 知识与技能:理解诗歌《有的人——纪念鲁迅有感》的内容和深层含义。

掌握诗歌中的比喻、排比等修辞手法。

能够正确、流利、有感情地朗读诗歌。

2. 过程与方法:通过讨论和合作学习,培养学生的思考能力和表达能力。

通过小组合作,培养学生的团队合作精神。

3. 情感态度与价值观:感受鲁迅先生的伟大精神,激发学生对鲁迅的崇敬之情。

培养学生的爱国情怀和社会责任感。

教学重点:诗歌的内容理解与情感体验。

诗歌中的修辞手法的理解和运用。

教学难点:诗歌深层含义的理解和感悟。

诗歌情感的表达和朗读技巧。

教学准备:诗歌《有的人——纪念鲁迅有感》的文本。

多媒体课件,包括鲁迅的生平介绍、诗歌朗读示范等。

学生讨论用的小组讨论纸和笔。

教学过程:一、导入新课1. 情境创设:教师播放一段有关鲁迅的视频或图片,激发学生的兴趣。

2. 提问导入:同学们,你们知道鲁迅是谁吗?他有哪些著名的作品?他为什么被尊称为“民族的脊梁”?教师简单介绍鲁迅的生平及其在中国文学史上的地位。

3. 激发兴趣:展示鲁迅的名言,如“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,引导学生思考其意义。

二、初读诗歌,整体感知1. 自由朗读:学生自由朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

2. 检查朗读:请几位学生朗读诗歌,教师及时纠正发音和语调。

3. 整体感知:教师提问:这首诗歌给你的第一印象是什么?你从中感受到了什么?学生分享自己对诗歌的初步理解。

三、细读诗歌,理解内容1. 逐句解析:教师逐句解析诗歌内容,帮助学生理解每句诗的意思。

例如:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

”引导学生思考这句话的含义。

2. 讨论交流:分小组讨论诗歌中的关键句子,每组选择一个句子进行深入讨论,并汇报讨论结果。

3. 教师点拨:教师总结学生的讨论,进一步解释诗歌的深层含义。

四、学习修辞,感受语言魅力1. 修辞手法分析:教师引导学生分析诗歌中的比喻、排比等修辞手法。

有的人----纪念鲁迅有感教材简析:《有的人》这首诗是著名诗人臧克家1949年在北京参加鲁迅先生逝世十三周年纪念活动时所作。

诗歌对比强烈,形象鲜明,语言朴素,节奏明快。

教学目标:1、知识与技能:有感情朗读诗歌,了解本文运用的对比写作手法,培养鲜明的爱憎感情。

2、能力与方法:通过有感情的朗读,培养鲜明的爱憎感情,了解为多数人活着的人将永生的道理。

3、情感态度价值观:理解诗歌包含的深刻哲理,学习鲁迅的伟大精神,确立正确的人生观。

教学重难点:1、通过诗歌的学习,激发学生学习鲁迅代表的革命战士的伟大精神,确立正确的人生观。

2、体会对比手法的运用好处。

教学方法:引导学生合作探究学生学法:朗读感悟教学准备:PPT教学过程:一、导入新课1、同学们,在我国近代文学史上,有这样一个人,一生以笔为武器战斗了一生,被誉为“民族魂”。

他总是具有高尚的品格,为自己想的少,为别人想得多.他是谁呢?(出示鲁迅图片)对于鲁迅你们了解多少呢?(学生回答)1936年10月19日,鲁迅先生在上海不幸病逝,他临终遗言:“赶快收敛、埋掉。

忘记我,管自己的生活。

”事别13年,著名诗人臧克家亲自参加纪念活动,睹物思人,于是写下这首诗歌。

2、(出示课题)本文课题与其他课题有何不同?二、初读整体感知1、读读这首诗,读准字音,读通句子。

2、指名读。

3、交流:如何读好诗歌?4、配乐齐读。

三、深入诗歌1、这首诗歌一共分为几节?可以分为几部分?(学生思考回答)2、齐读第一节,你发现了什么?“有的人”:第一种:剥削人民的人第二种:全心全意为人民服务的人“活”:前面的“活”是指人活着,后面的“活”指精神活着。

“死”:前面的“死”指精神死了,后面的“死”指人死亡。

作者运用对比的手法体现前者虽生犹死,后者虽死犹生,第一节是全诗的总纲,也是总起部分。

3、齐读第二部分(2--4)你读懂了什么?4、齐读第三部分(5--7)这部分又写什么?小结:诗的每一个小结都运用对比手法,每一节都是先反后正,这样是正反两方面形象更加鲜明,主题更突出。

27*有的人——纪念鲁迅有感教学目标1.有感情地朗诵诗歌。

2.培养鲜明的爱憎感情,懂得为人民服务的人将获得永生,与人民为敌的人必然死亡的道理。

3.了解诗歌运用的对比手法,体会这种手法运用的好处。

4.学习鲁迅的伟大精神,树立正确的人生观。

教学重难点1.了解诗歌中对比手法的运用,体会运用这种手法的好处。

2.懂得为人民服务的人将获得永生,与人民为敌的人必然死亡的道理。

3.理解含义深刻的句子。

教学准备课件教学过程一、激情导入,揭示课题。

同学们,毛主席曾这样评价鲁迅先生:“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨。

这是半殖民地人民最可宝贵的性格。

鲁迅是在文化战线上代表全民族的大多数向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚强、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。

鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向。

”一连五个“最”,论定了鲁迅在中国现代文化史上不可替代的地位。

1936年10月19日,鲁迅先生不幸病逝于上海。

“赶快收殓,埋掉,拉倒”“忘记我,管自己的生活”是他最后的遗言。

然而,人们真的会忘记他吗?事隔十三年,诗人臧克家写下了《有的人》一诗。

今天,我们就来学习这首诗,齐读课题。

二、初读诗歌,整体感知。

1.整体感知:请同学们大声朗读这首诗歌。

要求:(1)注意读音;(2)注意节奏。

2.指七名学生分节读,教师随机点拨:“当牛马、石头、不朽、摔垮、抬举”等字音。

3.教师范读,要求学生在听读的过程中注意朗诵的节奏和爱憎的情感。

4.同桌互读,要求学生对同桌的朗读进行简单的评价。

5.指名读,师生评价。

三、自主感悟,诵读悟情。

1.同学们,自由读第一节,你能读出疑问?(1)自由读第一节。

(2)质疑和预设:为什么有的人活着像死了,有的人死了却还活着?为什么“有的人”反复出现?……相机理解“死”与“活”。

(3)引导学生带着疑问来读书。

哪种人虽生犹死,哪种人虽死犹生?请同学们读二、五节。

2.学习二、五节。

出示:有的人骑在人民头上:“呵,我多伟大!”有的人俯下身子给人民当牛马。

部编版六年级上册语文《有的人--纪念鲁迅有感》教案范文三篇鲁迅的文章影响了一代又一代的人,今天小编为大家整理了一份部编版六年级上册语文《有的人--纪念鲁迅有感》教案范文,希望可以帮助到大家。

部编版六年级上册语文《有的人--纪念鲁迅有感》教案范文一文本分析:这首诗是诗人臧克家为纪念鲁迅先生逝世十三周年而写的。

诗歌通过两种人的对照,对“俯首甘为孺子牛”的人倾注了无限深情,表达了崇高的敬意;而对高踞在人民头上的人,则无情地揭露,表明了满腔的愤懑。

诗歌的独特之处在于表现了具有哲理意义的主题:人是为了多数人更好地活着而活。

教学本课时,教师应注意结合学过的课文,使学生在充分感受的基础上加深对诗句的理解和体会。

对比是这首诗的主要写法,教学时教师要引导学生体会诗歌中对比手法的运用。

还可在理解整首诗诗意的基础上,让学生用自己的话说说这首诗写了哪两类不同的人,他们的境遇又有什么不同,从中感受到要像鲁迅先生一样,做一个真正有价值的人。

这首诗意蕴深厚,但教学时注意不要把本首诗的主题过分拔高,要从学生实际出发,让他们在加深对鲁迅的了解的同时真切感悟到做人的真谛。

教学目标:1.有感情地朗诵诗歌,培养鲜明的爱憎感情,懂得一心为人民的人将获得永生,与人民为敌的人必然灭亡的道理。

2.了解本文运用的对比手法,体会运用这种手法的好处;理解课题的深刻含义。

教学重点:学习鲁迅的伟大精神,树立正确的人生观;了解诗歌中对比手法的运用,体会运用这种手法的好处。

教学难点:引导学生理解含义深刻的诗句。

课时安排:1课时教学过程:一、激趣导入,揭示课题1.谈话导入,揭示新课。

导语:同学们,通过对本单元前几篇课文的学习,我们对鲁迅先生有了更多的了解。

毛泽东曾这样评价鲁迅先生:(出示课件,教师朗读或者指名让学生朗读。

)“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨。

这是殖民地半殖民地人民最宝贵的性格。

鲁迅是在文化战线上代表全民族的大多数向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚强、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。

27* 有的人——纪念鲁迅有感【教学目标】1.能正确、流利、有感情地朗读诗歌。

2.理解诗歌深刻的内涵,了解诗歌中对比手法的运用。

3.引导学生树立正确的人生观,学习鲁迅的伟大精神。

明白自己要做一个对社会有用的人。

【教学重难点】理解诗歌深刻的内涵,了解诗歌中对比手法的运用。

【教学课时】1课时【教学过程】一、谈话导入,揭示新课师:同学们,通过这段时间的学习,我们对鲁迅先生有了一些了解。

鲁迅走了,但他给后人留下了很多很多,有怀念,更有深深的思考。

今天,我们再来学习一篇纪念鲁迅的文章,著名诗人臧克家为纪念鲁迅逝世十三周年写的经典诗篇《有的人》。

(板书课题,齐读)二、初读诗歌,整体感知1. 自读诗歌。

要求:把握诗歌主要内容,理清诗歌的写作思路。

2. 再读诗歌,将诗歌读流畅。

3 .教师指导学生划分朗读节奏(课件出示),指导读好停顿和重音。

(教师示范第1小节,指名读第2小节,自由读第3到7小节。

)4.自由朗读。

三、对比品读,理解内容,体会情感1. 默读诗歌,思考:这首诗在写法上有什么特点?明确:对比的写法。

第2、3、4小节对比的是有的人对人民的不同态度;第5、6、7小节对比的是有的人的不同结果。

这两部分内容之间又是一一对照的,写出了两种人的不同结局。

2.(课件出示插图和文字)小组对比朗读,交流探讨:(1)“有的人”指的是哪两种人?这两种人本质的不同是什么?(虽生犹死,虽死犹生)(2)对这两种人,你认为作者的态度一样吗?你对这两类人的态度呢?(学生自由说一说)小结:是啊,全心全意为人民服务的人,人民更爱戴、敬仰、怀念……损害人民利益的人,人民更痛恨、鄙视、憎恶……3.这首诗歌颂了鲁迅先生的可贵精神。

四、研读品悟,升华情感1. 师:诗歌的副标题是纪念鲁迅有感(齐读),但诗中却没有提到鲁迅的名字。

诗人忘了吗?(学生自由说一说)2. 教师引导学生感悟鲁迅精神:这首诗仅仅只是在赞扬鲁迅先生一个人吗?在我们的记忆中,我们的身边,还有很多和鲁迅先生一样全心全意为人民服务的人。

部编版语文六年级上册有的人纪念鲁迅有感教案范文(精选3篇)〖部编版语文六年级上册有的人纪念鲁迅有感教案范文第【1】篇〗一、课前解析关注朗读这首现代诗对比强烈、形象鲜明、语言朴素、节奏明快,有着很强烈的情感倾向和浓浓的时代色彩。

在朗读指导中采取多种形式进行对比朗读,如:每一小节前后两句对比读;行为和结果的对比读;还有更加细化的第二小节第一句和第五小节第一句(以此类推)的对比读。

朗读指导不能孤立地进行,要与理解课文有效结合起来,做到读中感悟,悟中促读,两者相辅相成,使学生从课文中受到感染和熏陶,在朗读时自然地表达出来,做到以情带声,以声传情。

通过这种对比朗读,既能帮助学生体会诗歌的内涵,也能在潜移默化中学习对比的表达手法。

关注词句诗句中部分词句生动形象,朗读时通过关键字词想象画面,如“骑”“烂”“把名字刻入石头的/名字比尸首烂得更早”等词句。

关注情感这首诗是著名诗人臧克家1949年在北京参加鲁迅先生逝世十三周年纪念活动时所作,歌颂了鲁迅先生为人民献身的美好品质和高贵精神。

在教学中,重点指导学生体会这种高尚品质,帮助学生树立正确的人生价值观。

二、教学目标1.能借助本单元的课文和相关资料,感受鲁迅的人物形象。

2.能有感情地朗读诗歌。

三、教学重点1.能借助本单元的课文和相关资料,感受鲁迅的人物形象。

2.能有感情地朗读诗歌。

四、教学准备多媒体课件五、课时安排1课时【教学过程】一、谈话导入,了解背景1.导入:同学们,上课前老师带给大家一句名言:“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

”你们知道这是谁写的吗?学生齐说:鲁迅2.对于鲁迅,你对他都有哪些了解呢?学生讨论交流3.教师引导:同学们,鲁迅先生离开我们已经有83年了。

83年的时间,岁月的风尘并没有把这个名字掩埋在历史深处,相反,他的名字随着时间的流逝更加光彩夺目。

鲁迅先生身上有什么独特的魅力让他得到了这么多人这么持久的爱戴呢?从《我的伯父鲁迅先生》这篇文章中同学们已经有了初步的认识。

27* 有的人——纪念鲁迅有感语文要素阅读:1.能有感情地朗读诗歌。

2.能借助本单元的课文和相关资料,感受鲁迅的人物形象。

人文主题感受鲁迅先生为人民无私奉献的可贵精神,做真正的有价值的人。

教学重难点1.能借助本单元的课文和相关资料,感受鲁迅的人物形象。

2.能有感情地朗读诗歌。

课前准备相关课件。

课时安排1课时预习要求自学生字词,初步了解课文,完成本课“预习卡”的内容。

教学过程一、初步体会1.导入:鲁迅逝世9周年时,他的侄女周晔写下了《我的伯父鲁迅先生》。

鲁迅逝世13周年,著名诗人臧克家写了一首诗。

我们一起来学习课文,齐读课题。

2.学生自读诗歌。

3.检查朗读,把诗歌读正确、读流利。

4.同桌合作,分工读诗,说说分工的理由。

5.同桌朗读,交流理由。

教师相机点拨:“有的人”指的两种人。

一种是压迫人民,作威作福的人。

一种是像鲁迅那样为人民着想,为人民的利益而奋斗的人。

二、以读促情,走近人物 1.反复朗读,感受诗歌语言。

(1)对比朗读,体会对比的表达特点。

学生分组对比朗读。

发现诗歌《有的人》写了两种截然不同的人,每小节前两句写“他活着别人就不能活的人”,后两句写“他活着为了多数人更好地活的人”,采用对比,为了歌颂像鲁迅先生那样“活着为了多数人更好地活”的人。

(2)分组朗读,体会反复表达的特点。

要点:主要是词语和句子的反复。

通过反复,充分表达了作者对两种人截然不同的态度和情感,从而极大地增强了诗歌的感染力。

2.理解诗歌中运用鲁迅经典文章的语句。

①有的人俯下身子给人民当牛马。

体会:在最艰苦的生活和最险恶的环境中,鲁迅先生始终爱憎分明,与敌人顽强作战,为人民勤恳工作。

②有的人情愿作野草,等着地下的火烧。

……只要春风吹到的地方到处是青青的野草。

要点:鲁迅以野草自比,为了革命,甘愿献出自己的一切,乃至生命。

这是一种彻底的牺牲精神,一种“无我”的人生境界。

3.朗读,品味诗歌语言,感受鲁迅的形象,体会表达的情感。

《有的人——纪念鲁迅有感》教学设计教学目标:1、引导学生通过反复朗读,体会诗歌所表达的情感。

2、引导学生通过辨析重点诗句,理解诗歌赞扬“俯首甘为孺子牛”的奉献精神,抒发对“给人民做牛做马”的人的崇敬、赞颂之情。

3、引导学生通过小组合作,探究诗歌的表达方法,体会诗歌以“反衬、对比”为主要表现手法,以“有”和“没有”的对照来揭示真正人的价值。

4、引导学生通过课外搜集、阅读关于鲁迅的故事,加深对鲁迅的了解,扩大学生的阅读面。

教学重点:引导学生通过辨析重点诗句,理解诗歌赞扬“俯首甘为孺子牛”的奉献精神,抒发对“给人民做牛做马”的人的崇敬、赞颂之情。

教学难点:引导学生通过课外搜集、阅读关于鲁迅的故事,加深对鲁迅的了解,扩大学生的阅读面。

教学准备:教师:1、搜集与课文有关的资料;2、设计板书;3、准备录音机和朗读带。

学生:1、搜集有关鲁迅的故事;2、搜集有关鲁迅的作品;3、准备字典等工具书。

课时安排:1课时。

教学过程:一、导入新课1、教师提问:同学们,你们知道鲁迅吗?谁来向老师介绍一下鲁迅呢?2、学生回答:鲁迅是我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。

他的一生以笔为武器,战斗了一生,被誉为“民族魂”。

他的代表作有《狂人日记》《呐喊》《阿Q正传》等。

他逝世后,被毛泽东称为是“文化新军的最伟大和最英勇的旗手”。

今天,我们一起来学习当代诗人臧克家为纪念鲁迅逝世十三周年而写的一首抒情诗《有的人》。

(板书课题)3、教师小结:鲁迅先生是我们民族的精神支柱。

他的作品为我们树立了做人的楷模。

让我们从诗人臧克家先生的诗歌中,走进鲁迅的世界,学习他“俯首甘为孺子牛”的奉献精神。

二、整体感知1、教师范读课文。

(配乐)2、学生自由读课文。

(注意读准字音)3、学生分小组合作练习朗读。

4、学生指名读课文。

(学生评价)5、学生分男女生朗读课文。

(配乐)6、学生分小组自由选择自己喜欢的诗句朗读。

7、学生自由配乐读课文。

(可采取多种形式)8、学生互相评价朗读情况。

统编版(部编版)语文六年级上册第八单元《有的人——纪念鲁迅有感》教学设计一、教材分析《有的人——纪念鲁迅有感》是统编版语文六年级上册第八单元的一篇课文。

本单元以“走近鲁迅”为主题,通过不同的文本形式,展现了鲁迅先生的伟大人格和精神品质。

这首诗是臧克家为纪念鲁迅逝世十三周年而写的。

诗歌通过对比的手法,歌颂了鲁迅先生为人民无私奉献的伟大精神,批判了那些骑在人民头上作威作福的人。

诗歌语言凝练,富有节奏感和韵律感,具有深刻的思想内涵和艺术价值。

在教材中的地位和作用:本单元的课文从不同角度展现了鲁迅先生的形象,《有的人——纪念鲁迅有感》作为一首现代诗歌,以独特的艺术形式表达了对鲁迅先生的敬仰和缅怀之情。

通过学习这首诗,学生可以进一步了解鲁迅先生的精神品质,感受诗歌的艺术魅力,提高诗歌鉴赏能力和语言表达能力。

二、整体设计思路本教学设计以“走近鲁迅,感悟精神”为主题,通过朗读感悟、分析对比、拓展延伸等教学环节,引导学生深入理解诗歌的内涵,体会鲁迅先生的伟大精神。

在教学过程中,注重培养学生的自主学习能力和合作探究精神,让学生在积极主动的学习中提高语文素养。

三、教学目标知识与技能目标(1)正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。

(2)理解诗歌中对比手法的运用,体会诗歌的深刻内涵。

(3)学习诗歌的语言表达和修辞手法,提高诗歌鉴赏能力和语言表达能力。

过程与方法目标(1)通过朗读感悟、小组讨论等方式,理解诗歌的内容和情感。

(2)引导学生分析对比手法的运用,培养学生的思维能力和分析能力。

(3)通过拓展延伸,让学生了解鲁迅先生的其他作品和事迹,加深对鲁迅先生的认识。

情感态度与价值观目标(1)感受鲁迅先生为人民无私奉献的伟大精神,激发学生对鲁迅先生的敬仰之情。

(2)培养学生正确的人生观和价值观,引导学生树立为人民服务的思想。

四、教学重难点教学重点(1)理解诗歌中对比手法的运用,体会诗歌的深刻内涵。

(2)有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。

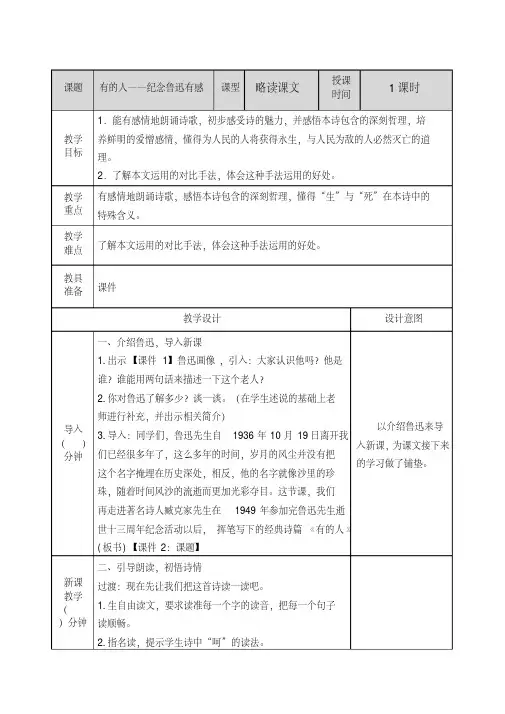

课题有的人——纪念鲁迅有感课型略读课文授课时间1课时教学目标1.能有感情地朗诵诗歌,初步感受诗的魅力,并感悟本诗包含的深刻哲理,培养鲜明的爱憎感情,懂得为人民的人将获得永生,与人民为敌的人必然灭亡的道理。

2.了解本文运用的对比手法,体会这种手法运用的好处。

教学重点有感情地朗诵诗歌,感悟本诗包含的深刻哲理,懂得“生”与“死”在本诗中的特殊含义。

教学难点了解本文运用的对比手法,体会这种手法运用的好处。

教具准备课件教学设计设计意图导入()分钟一、介绍鲁迅,导入新课1.出示【课件1】鲁迅画像,引入:大家认识他吗?他是谁?谁能用两句话来描述一下这个老人?2.你对鲁迅了解多少?谈一谈。

(在学生述说的基础上老师进行补充,并出示相关简介)3.导入:同学们,鲁迅先生自1936年10月19日离开我们已经很多年了,这么多年的时间,岁月的风尘并没有把这个名字掩埋在历史深处,相反,他的名字就像沙里的珍珠,随着时间风沙的流逝而更加光彩夺目。

这节课,我们再走进著名诗人臧克家先生在1949年参加完鲁迅先生逝世十三周年纪念活动以后,挥笔写下的经典诗篇《有的人》(板书)【课件2:课题】以介绍鲁迅来导入新课,为课文接下来的学习做了铺垫。

新课教学()分钟二、引导朗读,初悟诗情过渡:现在先让我们把这首诗读一读吧。

1.生自由读文,要求读准每一个字的读音,把每一个句子读顺畅。

2.指名读,提示学生诗中“呵”的读法。

3.出示画好节奏的诗句【课件3】有的人/活着,他/已经死了;有的人/死了,他/还活着。

教师范读,进行引导:诗歌本身有一定的节奏,像音乐一样。

读诗和读普通的文章是不一样的,它更讲究朗读时的轻重缓急、抑扬顿挫。

如何把诗读出节奏呢?我们可以把要突出来的字标上着重号,把要停顿的地方画上斜竖线,然后再进行朗读。

4.引导读出感情:读诗除了要读出节奏,还要读出感情。

本诗写了两类人,是哪两类?(板书:“虽死犹生”和“虽生犹死”)对这两类人,作者表达的感情都是怎样的呢?(前者是歌颂,后者是批判)(板书:歌颂批判)那么,读的时候,我们也要把这两种感情读出来。

有的人——纪念鲁迅有感【设计说明】《有的人》是一首经典的,能使大家经久难忘的现代诗,教学的重点应该指导学生“正确、流利、有感情”地朗读,通过诵读,感受和体验诗人所表达的强烈的思想感情;通过诵读,丰富积累,培养语感。

因此本设计在引导学生品味诗句语言的基础上,想方设法激发学生朗读“细胞”,使学生能与诗人在情感上产生共鸣,并得到升华。

教学目标:1、能用普通话正确、流利、有感情的朗诵诗歌。

2、能找出诗中运用的对比手法,并理解其好处。

3、学习鲁迅先生的伟大精神,树立高尚的人生观。

重点、难点:重点:理解文中提到的两类人,体会对比手法的运用。

难点:引导学生理解含义深刻的诗句。

教学课时一课时教学过程一、初识鲁迅,揭示课题。

1、同学们,在我国近代文学史上,有一个文学家,他写出了第一篇白话文小说《狂人日记》,知道这个文学家是谁吗?2、对于鲁迅,你都了解些什么?3、师小结,揭示课题。

二、初读诗歌,引导学生读出节奏。

1、生自由读诗歌。

2、强调字音。

3、师范读,引导学生利用“重音符号,间隔符号”读出节奏。

4、生自读,并画出节奏。

5、指名生读。

6、齐读。

三、再读诗歌,体会诗歌的写作特点。

1、学生自读、自悟,找出诗歌写作特点。

2、指名生答。

3、小结学生发言,引导学习对比的写作方法。

4、学生对比朗读,感受对比写法的作用。

5、引导学习总分的写作结构。

四、细致品读,理解诗意,感悟诗情。

(一)、品读第一小节。

1、既然第一小节总起全诗,那请问同学们,是靠那些字统领全诗的?2、生说,(师板书:死活)3、那两个“死”两个“活”的意思一样吗?说说你的理解。

(指名生说)4、指导感情朗读,小结板书。

5、生齐读。

(二)、品读“虽生犹死”1、读得非常好,我感受到了有的人活得崇高伟大,有的人活得无耻卑微。

下面大家再找找看,诗中哪些句子写出了“虽生犹死”这类人的做法?生读出相关句子,师出示课件。

2、这几行诗中哪一个字集中代表了这一类人的形象?生说,师板书:骑3、读到这个骑,你看到一副怎样的嘴脸?(生答)那你就读出来吧!读到这几句你们还仿佛看到怎样的画面?(生说)4、师引读。

备课素材【教材分析】《有的人》是一首政治抒情诗,是臧克家为纪念鲁迅先生逝世13周年而写的。

1936年10月19日鲁迅先生逝世,1949年10月19日是鲁迅先生逝世13周年纪念日。

这一天,臧克家亲自前往鲁迅先生在北京曾经生活、工作过很多年的故居,缅怀这位中国文坛巨擘。

臧克家亲临其境,浮想联翩,自然而然地产生了一连串的联想,他有感于鲁迅先生在人民心中的份量,于1949年11月1日在北京挥笔写下《有的人》这首诗。

这首诗是臧克家诸多政治抒情诗的代表作,它的独特之处,在于以高度凝炼的艺术手法,阐述了人的肉体生命与精神生命的真谛。

全诗分七节,通篇采用对比手法,把两种不同思想的人进行了比较,热情讴歌了“为了多数人更好地活着的人”,通过鞭鞑“活着别人就不能活的人”,从反面衬托以鲁迅为代表的所有“给人民作牛马”的人的高尚情操和伟大胸怀。

本诗第一节,对人的肉体生命与精神生命进行开门见山的揭示:有的人虽生犹死,那些骑在人民头上的人,虽然肉体生命尚未终结,实际上只是一堆会行走的肉。

有的人虽死犹生,那些象鲁迅一样肯给人民当牛作马的人,虽然死了,其精神生命则永垂不朽,永远活在亿万人民的心中。

本诗第二节,通过两种人对人民截然不同的两种态度,表达了诗人爱憎鲜明的立场。

一种人骑在人民的头上,自以为是世上最伟大的人,其实最渺小;一种人甘愿俯下身子全心全意为人民服务,其实才是真正的伟大。

本诗第三节,写有的人只会欺压老百姓,却妄想把名字刻在石头上流誉百年,这种人愚蠢至极,诗人对此表示了极大的蔑视与嘲笑。

可喜的是,还有鲁迅这样的人,甘愿化作野草,等着地下的火烧,愿为人类的解放事业而献身。

通过丑恶与美好的形象对比,赞颂了鲁迅的高尚品格。

本诗第四节,诗人通过两种人不同的人生观与价值观,深刻揭示了两种人对人民不同的态度。

一种人靠剥削人民、压迫人民而生存,只要这种人活着,人民就处于水深火热之中,想活都很难活下去。

另一种人视人民为父母,他活着就是为了人民能更好地活着。

28* 有的人——纪念鲁迅有感(教案)教学目标1. 能有感情地朗读诗歌。

2. 能借助本单元的课文和相关资料,感受鲁迅的人物形象和伟大精神。

(教学重点)教学准备小学课件资源。

教学课时 1 课时教学过程Ⅰ谈话导入,揭示课题1. 谈话导入。

同学们,上节课我们学习了鲁迅先生的侄女周晔写的回忆性文章《我的伯父鲁迅先生》。

我们知道了鲁迅先生是一个“为自己想得少,为别人想得多”的人。

那么在诗人臧克家的眼里,鲁迅先生又是一个怎样的人呢?今天就让我们一起走进现代诗《有的人——纪念鲁迅有感》去了解一下吧。

(板书课题)2. 理解课题。

师:同学们我们来关注一下课题,你发现了什么呢?预设:题目折行了,多了“——纪念鲁迅有感”字样。

师:这叫副标题。

3.课件出示作者臧克家的简介及写作背景资料。

4. 资料链接。

自嘲鲁迅运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

旧帽遮颜过闹市,破船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

译文:交了不好的运气我又能怎么办呢?想摆脱却被碰得头破血流。

旧帽子遮脸穿过热闹的集市,像用破船载酒驶于水中一样危险。

横眉怒对那些丧尽天良、千夫所指的人,俯下身子甘愿为老百姓做孺子牛。

坚守自己的志向和立场永不改变,不管外面的环境发生怎样的变化。

【设计意图】引导学生关注两篇诗歌,调动学生的学习积极性。

写作背景的介绍有助于学生理解诗歌内容,了解鲁迅先生的为人。

Ⅱ初读课文,了解大意1. 自读诗歌,读通诗文,把诗歌读正确、流利。

2. 检查诗歌朗读。

3. 再读诗歌,说一说诗歌中的“有的人”指的是哪两种人。

一种是“骑在人民头上”的反动统治者和压迫者;一种是鲁迅以及像鲁迅先生一样的为人民甘做牛马的人。

Ⅲ再读课文,发现区别1. 自读诗歌,说一说你在朗读的过程中有什么发现。

(1)学生独立思考,小组内交流。

(2)全班汇报。

预设1:每一小节都是运用对比手法来写两种人的。

预设2:第2、3、4 小节在内容上依次和第5、6、7 小节的内容相对应。

27 有的人——纪念鲁迅有感【教学目标】1.有感情地朗读课文。

2.能结合本单元的课文和有关鲁迅的其它资料,理解诗歌的意思,学习鲁迅的伟大精神,树立正确的人生观。

3.了解诗歌中对比手法运用的特点。

【教学重点】有感情地朗诵诗歌,感悟本诗包含的深刻哲理,懂得“生”与“死”在本诗中的特殊含义。

【教学难点】了解本文运用的对比手法,体会这种手法运用的好处。

【教学课时】1课时【教具准备】课件(朗读音视频建议使用小学课件)【教学过程】第一课时板书设计有的人活着却死了死了还活着骑在人民头上人俯下身子给人民当牛马把名字刻入石头作野草等火烧活着别人就不能活民为多数人更好地活批判(对比)课后反思《有的人》是部编版六年级上册第八单元的最后一篇课文。

本单元的主题是“走近鲁迅”。

有四篇课文,分别是《少年闰土》《我的故事》《我的伯父鲁迅先生》和《有的人》。

《有的人》位于本单元的结尾,是著名诗人臧克家1949年在北京参加鲁迅先生逝世十三周年纪念活动时所作。

全诗对比强烈、形象鲜明、语言朴素、节奏明快,有着很强烈的情感倾向和浓浓的时代色彩。

教学中,我们这样设计教学:首先,指导学生有层次地诵读。

教学中从读正确到读出节奏,再到有表情朗读。

每一遍都目的明确,让学生通过一遍遍的诵读体会诗歌的韵律美,以及诗歌所蕴含的情感。

其次,引领学生欣赏品味。

在教学中,让学生通过自读自悟,发现诗歌本身的写作特点,比如,全诗按总分的结构来写,及对比、对照、反复的写作方法在全诗中也极为突出,也正是这些独特写作方法的运用,使诗歌所表现的爱恨情仇淋漓尽致地表达了出来,给读者带来了深深的震撼。

在品读欣赏的过程中让学生领略诗歌的魅力。

最后,带领学生走进去再想开来。

课堂上,通过两次揭示副标题,让学生在诗中寻找鲁迅的影子,进而去发现生活中具有鲁迅精神的人。

使学生对诗歌的理解不仅仅停留在纪念鲁迅先生上,而是建构起一个立体的、饱满的、更具张力的认知。

总之,在教学中,我们尽量让这首诗歌变得柔软,少一些理性,多一些感性,少一些教化,多一些欣赏。

备课素材

【教材分析】

《有的人》是一首政治抒情诗,是臧克家为纪念鲁迅先生逝世13周年而写的。

1936年10月19日鲁迅先生逝世,1949年10月19日是鲁迅先生逝世13周年纪念日。

这一天,臧克家亲自前往鲁迅先生在北京曾经生活、工作过很多年的故居,缅怀这位中国文坛巨擘。

臧克家亲临其境,浮想联翩,自然而然地产生了一

连串的联想,他有感于鲁迅先生在人民心中的份量,于1949年11月1日在北京挥笔写下《有的人》这首诗。

这首诗是臧克家诸多政治抒情诗的代表作,它的独特之处,在于以高度凝炼的艺术手法,阐述了人的肉体生命与精神生命的真谛。

全诗分七节,通篇采用对比手法,把两种不同思想的人进行了比较,热情讴歌了“为了多数人更好地活着的人”,通过鞭鞑“活着别人就不能活的人”,从反面衬托以鲁迅为代表的所有“给人民作牛马”的人的高尚情操和伟大胸怀。

本诗第一节,对人的肉体生命与精神生命进行开门见山的揭示:有的人虽生犹死,那些骑在人民头上的人,虽然肉体生命尚未终结,实际上只是一堆会行走的肉。

有的人虽死犹生,那些象鲁迅一样肯给人民当牛作马的人,虽然死了,其精神生命则永垂不朽,永远活在亿万人民的心中。

本诗第二节,通过两种人对人民截然不同的两种态度,表达了诗人爱憎鲜明的立场。

一种人骑在人民的头上,自以为是世上最伟大的人,其实最渺小;一种人甘愿俯下身子全心全意为人民服务,其实才是真正的伟大。

本诗第三节,写有的人只会欺压老百姓,却妄想把名字刻在石头上流誉百年,这种人愚蠢至极,诗人对此表示了极大的蔑视与嘲笑。

可喜的是,还有鲁迅这样的人,甘愿化作野草,等着地下的火烧,愿为人类的解放事业而献身。

通过丑恶与美好的形象对比,赞颂了鲁迅的高尚品格。

本诗第四节,诗人通过两种人不同的人生观与价值观,深刻揭示了两种人对人民不同的态度。

一种人靠剥削人民、压迫人民而生存,只要这种人活着,人民就处于水深火热之中,想活都很难活下去。

另一种人视人民为父母,他活着就是为了人民能更好地活着。

前一种人,带给人民是无穷无尽的灾难,后一种人带给人民的是美好幸福的生活。

本诗第五、六、七节,是对前四节所述问题的归纳回应。

老百姓心中自有一杆称,两种人对人民的不同立场,决定了两种人不同的命运结局。

骑在人民头上的人,名字比尸首烂得更早,受到人民的唾弃;俯身甘为人民牛马的人,人民群众把他抬举得很高很高,受到人民的拥护和爱戴。

虽然这首诗是为纪念鲁迅而写,但诗中并没有出现鲁迅的名字,这就使本诗的主题并不局限于仅仅为纪念鲁迅而写,而是具有更深远的历史意义与社会意义。

诗人以凝炼的语言,鲜明的对比,揭示了生命的意义在于全心全意为人民服务,人活着应该为了多数人更好地活而活,在讴歌鲁迅的同时,启迪人们向鲁迅学习,为人民俯首甘为孺子牛。

本诗主题鲜明,富于哲理,既能陶冶情操,又能给人美好的艺术欣赏。

【作者介绍】

臧克家,臧克家(1905--2004)中国诗人。

又名瑗望,笔名何嘉等,山东诸城人。

早年就读于山东省立第一师范学校。

1927年人武汉中央军事政治学校。

1934年毕业于山东大学。

1946 年后曾主编《侨声报》文艺副刊、《文讯》月刊等。

新中国成立后曾任人民出版社编审、中国作协书记处书记、《诗刊》主编等职。

所作诗讲究炼字炼意,音调自然和谐,富有社会意义。

著有诗集《烙印》《罪恶的黑手》、《泥土的歌》《生命的零度》,长诗《李大钊》等。

有《臧克家全集》行世。

【与文章相关的资料介绍】

创作背景:

这首诗写于1949年11月1日。

1949年10月19日是鲁迅先生逝世13周年纪念日,胜利了的人民在全国各地第一次公开地隆重纪念伟大的文学家、思想家和革命家鲁迅先生。

臧克家亲身参加了首都的纪念活动.并去瞻仰了鲁迅故居,这首诗就是之后诗人为了纪念鲁迅逝世13周年而作。