《怒吼吧!中国》

- 格式:pptx

- 大小:15.54 MB

- 文档页数:24

探析《黄河大合唱》姓名:邓琼学号:0910010019班级:09音乐教育班摘要:由光未然作词,冼星海作曲的《黄河大合唱》,是一部反映中华民族抗日救国战争的音乐史诗,曾极力着中华儿女不屈不挠,英勇抗战,堪称中华民族的英雄史诗。

他市一部高度概括抗日战争年代,中国人民反侵略斗争的不朽的艺术作品,是弘扬中华民族伟大精神的诗篇。

歌曲的创作背景是:日本帝国主义对我国进行野蛮的侵略,使中国陷入前所未有的民族灾难。

面临亡国的危难关头,中国人民奋起抵抗,国共两党团结各族各党各派合作抗日,给侵略者以沉重打击。

《黄河大合唱》就产生战争最为惨烈的日子。

《黄河大合唱》的历史意义极为深远。

用音乐唤醒民众,鼓舞斗志,增强全国各民族人民的国家荣誉感,弘扬不可战胜的民族精神,是音乐家的创意所在。

《黄河大合唱》产生于抗日战争时期,它的问世,极大的激发了华夏儿女的爱热情,充分表现了中华民族的苦难和奋斗,促进了全民族的团结,是中华民族产生巨大的凝聚力,产生机器广泛的国内国际影响。

关键词:黄河大合唱冼星海一.创作的时代背景1。

作者和作品简介词作者光未然,原名张光年,湖北省光化县人(现老河口市),现代著名诗人,文学评论家,著作颇丰。

1927年在家乡参加第一次国内革命战争,同年加入中国共产主义青年团。

曲作者冼星海,祖籍广东番禺,出生于澳门,中国近代作曲家、钢琴家,于1939年所作的《黄河大合唱》。

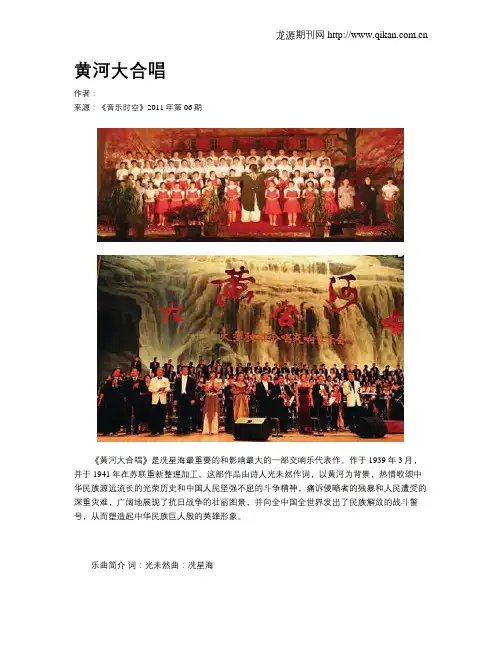

《黄河大合唱》是冼星海最重要的和影响最大的一部交响乐代表作。

作于1939年3月,并于1941年在苏联重新整理加工。

这部作品由诗人光未然作词,以黄河为背景,热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神,痛诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难,广阔地展现了抗日战争的壮丽图景,并向全中国全世界发出了民族解放的战斗警号,从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象。

2.作品的创作时代背景《黄河大合唱》写成于抗日战争时期,1938年11月武汉沦陷后,著名诗人光未然带领抗敌演剧三队,从陕西宜川县的壶口附近东渡黄河,转入吕梁山抗日根据地。

黄河大合唱课文赏析《黄河大合唱》通过讲述诗人光未然和作曲家冼星海创作大型名作《黄河大合唱》的经过及首次演出的成功,表现了他们旺盛的革命激情和热爱伟大祖国、热爱中华民族的革命情怀。

以下是店铺为大家整理分享的黄河大合唱课文赏析,欢迎阅读参考。

课文原文:风在吼,马在叫,黄河在咆哮!黄河在咆哮!……啊,星海!这就是你的《黄河大合唱》!那是1941年吧,我在太行山的一座核桃森中,第一次听到了这首歌。

好大的合唱队啊,足有三四百人!这是由几个根据地来会演的宣传队组成的。

他们从台上直排到台下,在核桃林那绿油油的屏风前,构成一个巨大的扇面。

这里的每一个人,都是穿过“刀山火海”走来的。

他们一个个目光闪闪,神情严峻。

乐队,也够奇特的:有洋油桶改制的大提琴,庙上摘下的古钟,两个人搂不过来的牛皮鼓,号兵连借来的马号……在林荫下排成了长阵。

从伸出来的丫杈上,吊下来一盏马灯,照着乐谱架和指挥台。

“朋友,你到过黄河吗?……”在森林的深处,一个声音深情地发问了。

这声音,把我带到了黄河畔,那里有枣花的淡淡清香,旋转奔流的雄浑河水,一个个穿着白布背心的船夫,紧握着桨,炯炯的目光射向蹲在船头的老艄公,等他发出开船的手势……指挥,缓缓地举起了指挥棒,几千人的心都被提了起来!鼓手,捏紧了鼓槌;号兵,举起了系着红绸的马号;几千双眼睛凝聚在那个小小的棒头上。

他,将棒向下一劈,乐声像冲出闸门的洪水,真是“黄河之水天上来”啊!指挥棒一跳一个巨浪,一甩一个浪花。

分不清乐声、歌声,台上、台下。

只感到扑面飞来的水珠,脚上滚滚的波浪;万千父老弟兄,盯着一个人的眼睛。

桨板,劈动了死寂的东海;号子,震醒了沉睡的山峰;中国号,乘驾着怒吼的黄河,向前冲去!直到乐声停止了,耳边还响着浪拍石崖的澎湃声。

大道上传来了沙沙的声响,仔细听去,才觉出是脚步声。

嗬,好一支精悍的队伍!几百个人,脚步轻得就像蚕咬桑叶。

小伙子们背着满袋手榴弹、鼓鼓的子弹袋,脖子上挂着一条干粮袋,皮带上系一双草鞋,一个个那么轻便、利落、敏捷。

黄河大合唱作者:来源:《音乐时空》2011年第06期《黄河大合唱》是冼星海最重要的和影响最大的一部交响乐代表作。

作于1939年3月,并于1941年在苏联重新整理加工。

这部作品由诗人光未然作词,以黄河为背景,热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神,痛诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难,广阔地展现了抗日战争的壮丽图景,并向全中国全世界发出了民族解放的战斗警号,从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象。

乐曲简介词:光未然曲:冼星海《黄河大合唱》写成于抗日战争时期,1938年秋冬,作者随抗日部队行军至大西北的黄河岸边。

中国雄奇的山川,战士们英勇的身姿激发了作者的创作灵感,时代的呼唤促使他怀着高涨的爱国热情谱写了一篇大型朗诵诗《黄河吟》,后来被改写成《黄河大合唱》的歌词。

作品由八个乐章组成,它以丰富的艺术形象,壮阔的历史场景和磅礴的气势,表现出黄河儿女的英雄气概。

当时,冼星海仅用了6天时间,就谱出了全曲。

■结构介绍全曲由《序曲》(乐队)、《黄河船夫曲》(混声合唱)、《黄河颂》(男声独唱)、《黄河之水天上来》(配乐诗朗诵)、《黄水谣》(女声合唱)、《河边对口曲》(对唱、轮唱)、《黄河怨》(女声独唱)、《保卫黄河》(齐唱、轮唱)和《怒吼吧!黄河》(混声合唱)等八个乐章组成。

各个乐章都有相对的独立性,相互之间在表现内容、演唱形式和音乐形象等方面构成鲜明的对比。

同时,全曲又由表现中华民族解放斗争的基本主题紧密地联系在一起,几个基本音调始终贯串于整个大合唱,在音乐布局上以《序曲》呈示基本主题、首尾合唱呼应、中间各乐章交替发展和末乐章的总结概括,以及每乐章之前的朗诵为先导等,使整个作品又具有高度的统一性。

音乐语言明快简练、通俗易解和具有鲜明的民族风格,合唱手法丰富多彩和乐队的交响性发挥,全曲的宏伟规模和所表现出的英雄气概,构成了这部作品具有独创性的艺术特色。

《黄河大合唱》凝聚着冼星海的卓越才华和杰出创造性,被认为是一部反映中华民族解放运动的音乐史诗。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------庆七一歌咏比赛参考曲目庆七一歌咏比赛参考曲目保卫黄河爱我中华娘子军之歌我和我的祖国没有共产党就没有新中国黄河大合唱东方红我们走在大路上大刀进行曲社会主义好唱支山歌给党听红旗飘飘英雄赞歌大中国今天是你的生日龙的传人再见吧!妈妈我的中国心在那桃花盛开的地方1 / 12同一首歌弹起我心爱的土琵琶明天会更好望星空八荣八耻血染的风采在希望的田野上泉水叮叮响映山红十送红军一二三四歌走进新时代松花江上歌唱祖国解放区的天团结就是力量太阳最红毛主席最亲长江之歌在太行山上让世界充满爱妈妈教我一支歌五星红旗---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 农友歌听妈妈讲那过去的事党旗飘飘中国中国鲜红的太阳永不落世纪春雨地道战我们是黄河泰山怒吼吧,黄河国际歌赞歌送别山丹丹花开红艳艳我爱你中国洪湖水浪打浪东方之珠军港之夜打靶归来骏马奔驰保边疆红楼赞我的祖国红星照我去战斗3 / 12十五的月亮长城长南泥湾绣红旗游击队之歌中国大舞台怀念战友四渡赤水出奇兵春天的故事革命人永远是年轻中华人民共和国国歌到敌人后方去情深意长在中国大地上回顾过去大一一学年的班主任工作,在我跟学生取得共同成长的过程中,心中充满感激。

我要感谢我的学生,是你们让我感受到在工作中不断成长的快乐和对自己逐步建立的自信,是你们让我找到作为教师进行专业发展的支撑点——基于实践的学习与反思,是你们给予了我很多关于教育、关于人生、关于学习、关于生活的思考的火花;我要感谢学校和学院主管学生工作的领导和同事们,是你们兢兢业业的认真负责的态度给了我榜样的力量,是你们每一次---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 班主任会议语重心长的嘱托,让我深深感受到班主任工作的重要与伟大。

黄河大合唱歌词黄河大合唱歌词黄河大合唱歌词 ( 有 lrc格式歌词下载)歌手名 : 张真黄河大合唱 - 保卫黄河风在吼马在叫黄河在咆哮黄河在咆哮河西山岗万丈高河东河北高粱熟了万山丛中抗日英雄真不少青纱帐里游击健儿呈英豪端起了长枪洋枪挥动着大刀长矛保卫家乡保卫黄河保卫华北保卫全中国Music......风在吼马在叫黄河在咆哮黄河在咆哮河西山岗万丈高河东河北高粱熟了万山丛中抗日英雄真不少青纱帐里游击健儿呈英豪端起了长枪洋枪挥动着大刀长矛保卫家乡保卫黄河保卫华北保卫全中国风在吼马在叫黄河在咆哮黄河在咆哮河西山岗万丈高河东河北高粱熟了万山丛中抗日英雄真不少青纱帐里游击健儿呈英豪黄河大合唱词作者是谁《黄河大合唱》是冼星海最杰出的代表作。

他很早就有一个宏愿 : 用音乐表现中华民族的苦难、挣扎和奋斗,对自由幸福的追求和最终取得胜利的信心。

《黄河大合唱》的诞生,正是作曲家孕育已久的创作冲动的必然结果词: 光未然曲: 冼星海黄河大合唱的时代背景是《黄河大合唱》写成于抗日战争时期, 1938 年秋冬。

反映的是二十世纪三十年代,中华民族抵抗外国侵略者的时代背景《黄河大合唱》反映了当时怎样的时代特征,《黄河大合唱》写成于抗日战争时期, 1938 年秋冬,作者随抗日部队行军至大西北的黄河岸边。

中国雄奇的山川,战士们英勇的身姿激发了作者的创作灵感,时代的呼唤促使他怀着高涨的爱国热情谱写了一篇大型朗诵诗《黄河吟》,后来被改写成《黄河大合唱》的歌词。

作品由八个乐章组成,它以丰富的艺术形象,壮阔的历史场景和磅礴的气势,表现出黄河儿女的英雄气概。

《黄河大合唱》诞生已经 66 年,但其并没有因为岁月的改变、时代的变迁而被人遗忘,相反却被越来越多的人传唱。

从 17 岁就开始指挥该曲至今已上千场的严良堃说,《黄河大合唱》之所以历演不衰,主要有三个原因 : 其歌颂伟大的抗日战争,表达中华民族反抗侵略的不屈精神,并最终以胜利告终,充分表现了民族的自信心 ; 其本身的曲调,歌词写得非常中国化,一方面继承了民族的精华,同时也借鉴了西方艺术进行加工,是造诣高深而又雅俗共赏的划时代精品 ; 作品不断改进,加工,跟随时代的进步。

1937年,由袁牧之执导,赵丹、周璇等人主演,明星影片公司出品的电影是( c )。

A、《十字街头》:B、《乌鸦与麻雀》C、《马路天使》D、《烈火中永生》革命电影事业的开拓者——新中国首任电影局局长袁牧之袁牧之,原名袁家莱,浙江宁波人,1909年4月12日出生。

我国优秀的戏剧、电影演员、编导,我国人民电影事业的开拓者、奠基人和最早的组织者、领导者之一,中华人民共和国文化部电影局第一任局长,第一届全国人大代表、第二、三届全国政协委员。

1978年病故。

戏剧生涯袁牧之的父亲袁子壮是一位与洋人做生意的买办,他曾经娶过几房妻室,但是子女多数夭折,在袁牧之出生之前,家中只有一位年龄大他许多的姐姐。

袁牧之的母亲过门后生了一子一女,袁牧之5岁时,他的父亲去世,不久母亲携其妹改嫁,袁牧之作为这个家庭的独子,由前房的夫人养育成人。

这位由尼姑还俗的妇女心地善良,视年幼的袁牧之如同己出,不仅非常疼爱,而且给他提供了最好的教育条件。

对于这位养育自己成人的母亲,袁牧之一直怀有深深的感情。

1929年3月养母去世时,袁牧之特地赶回宁波奔丧,后来他在文章中特别谈到了养母去世时的难过和悲伤。

袁牧之幼年在家乡接受启蒙教育时,即已表现出对于文艺的爱好。

10岁时,养母将他送到上海读书,由在上海海关工作的姐夫和姐姐照顾生活,每次放假回家,袁牧之都和童年玩伴一起,自编自导自演一些小戏给养母和乡亲们看,他把家里的衣服拿出来当“演出服”,给小伙伴们穿上,演出时,他经常一人串演很多角色,这时的他已经开始显露出表演才能。

上中学期间,袁牧之先后担任学校的学生会副主席和主席,同时开始在学校中参加业余演剧活动;在校长的帮助下,他逐渐培养起组织才能和演讲才能,在校期间,他曾代表学校参加了浙江省的学生演讲比赛,获得第三名,返校时受到学校师生的热烈欢迎。

15岁时,袁牧之加入了应云卫、谷剑臣、欧阳予倩、洪深等主持的戏剧团体戏剧协社,成为剧社中惟一的小演员。

戏剧协社的正规排练和演出实践,不仅为袁牧之一生的表演艺术实践打下了坚实的基础,而且中国的话剧艺术始终贯穿着的反封建的民主思想,对袁牧之世界观和艺术观的形成,起到了至关重要的作用。

红色歌曲这首歌是歌颂我国第三代领导集体的,另外《东方红》是歌颂第一代领导集体的;《春天的故事》是歌颂第二代领导集体的。

一首歌标志一个时代,标志一代领导人——这是很有中国特色的歌曲创作。

《东方红》,《春天的故事》,《走进新时代》,通过这样三首歌,历史被连在了一起;同时,歌曲也琥珀般地凝固在了历史中。

中国一直是有这样的人文传统的:30年代的《大刀进行曲》,40年代的《解放区的天》,50年代的《志愿军战歌》,60年代的《谁不说俺家乡好》,70年代的《北京颂歌》,80年代的《祝酒歌》…… 每首歌都像历史的一面旗帜——引导当时的人,触摸后来的人。

《走进新时代》创作于1997年十五大前夕,抒发了世纪之交的昂扬情怀。

1958年元旦,影片定为《祖国颂》在全国献映,这首主题歌强烈地扣动了亿万人民的心扉,于是,从喀拉昆仑哨所到东海之滨,从乌苏里江畔到“天涯海角”到处回旋着《祖国颂》这雄伟辽阔、优美动人的歌声。

中央人民广播电台喜爱上这首歌,多少年来每当“五一”、国庆这样盛大的节日,都要播放它。

《黄河大合唱》是著名诗人光未然(张光年)为配合音乐家冼星海创作的大型民族交响乐而写的组诗。

1938年,抗日战争全面爆发以后,日本侵略者的铁蹄践踏着华北大地。

全国掀起了抗日救亡运动的高潮。

通过自己创造的艺术形象反映现实斗争,激发全国人民的抗日热情,是许多进步作家、艺术家的心愿。

诗人光未然1935年8月曾经创作出歌词《五月的鲜花》,歌中唱道:“五月的鲜花开遍了原野,/鲜花掩盖着志士的鲜血。

/为了挽救这垂危的民族,/他们曾顽强地抗战不歇。

……”歌词经谱曲后广为传唱。

1939年诗人到延安后,又创作了篇幅与规模更大的组诗《黄河大合唱》。

《黄河大合唱》共有八个乐章,分别是:《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄河对口曲》《黄水谣》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧,黄河》。

诗中雄奇的想像与现实图景交织在一起,组成一幅壮阔的历史画卷,歌唱苦难与抗争,刻画黄河的形象,反映中华民族英雄儿女抗战的真实场面。

《黄河大合唱》课型:欣赏与合唱授课人:赵永玫授课年级:五年级教材分析:《黄河大合唱》的音乐以群众歌曲的音调作基础,同时吸取了民间音乐的因素,音乐语言通俗易懂,明快简练,使这部具有交响诗、史诗性的大合唱,既有鲜明的民族风格,有又群众性的特点。

可以说,《黄河大合唱》是一部表现革命内容,反映时代精神,具有中国作风和中国气派,为中国人民所喜闻乐见的大型音乐作品。

它在我国近代音乐史上具有重大的意义;对后来的大合唱及其他体裁的音乐创作都产生了巨大而深远的影响。

《黄河大合唱》是一部有八个乐章的大型声乐名曲:包括《黄河船夫曲》(齐唱与合唱)、《黄河颂》(男中音独唱)、《黄河之水天上来》(朗诵歌曲)、《黄水谣》(齐唱)、《河边对口曲》(男声对唱)、《黄河怨》(女声独唱)、《保卫黄河》(轮唱)、《怒吼把黄河》(合唱)。

教学要求:1、通过欣赏《黄河大合唱》,感受作品中磅礴的气势,了解人民音乐家冼星海的生平及事迹,和这部作品产生的历史背景及其社会意义。

2、通过对《保卫黄河》中轮唱的练习,进一步感受革命队伍千军万马势不可挡,像黄河滚滚洪流,把侵略者淹没在人民斗争的汪洋大海之中的气势。

教学重点:通过对轮唱的感受,体会它所带来的艺术效果。

教学媒体:多媒体课件、大歌片、钢琴。

课时安排:一课时教学过程:一、走近黄河、远望黄河、感受黄河的雄伟与磅礴1、走进黄河:《黄河船头曲》(齐唱与合唱)出示课件同学们,你们到过黄河吗?你们渡过黄河吗?你们真正地感受过黄河的雄伟吗。

黄河发源于青藏高原,从昆仑山下浩浩荡荡地奔向黄河。

五千年来她奔流不息。

人们常把黄河比作母亲。

黄河两岸的人民在她的哺育下生活得非常幸福。

当日本帝国主义的铁蹄踏遍了中华大地时,她却经历了一场劫难。

那是一段战火纷飞,硝烟弥漫的日子。

人们流离失所,四处逃亡。

正是这个时候,我们的爱国音乐家冼星海在外留学回到了祖国的怀抱,来到延安,用自己的音乐投入到了革命斗争当中。

《黄河大合唱》诞生了,让我们在他的音乐里感受黄河的伟大,了解黄河的历史!(聆听《黄河船夫曲》)提出前两个问题,带着问题去聆听(欣赏音乐可采用先听后讲的方法。

QrvQn________(总第15488)OQOJ吉林艺术学院学报《怒吼吧,中国!》在抗战时期东北地区的传播何爽(吉林省社会科学院,吉林长春,130033)【作者简介】何爽,吉林省社会科学院语言文学研究所副研究员,主要研究方向为东北文学与文化研究。

【摘要】风靡20世纪30年代的左翼戏剧《怒吼吧,中国!》在进入东北地区后产生了独异的传播与演出效果,展示了战时东北戏剧场域的复杂性。

1931年哈尔滨《国际协报》对此剧的宣传以唤醒东北民众的醒狮怒吼为目的,并借此助推东北民众戏剧的普及和戏剧运动的发展。

1942年奉天“协和 剧团”对《怒吼吧,中国!》的公演呈现出戏剧演出意图与结果之间的巨大落差,佐证了日伪殖民主义文学话语炮制手段的失策与失败。

1944年大连“金州会兴亚奉公青年队演艺部”再次演出此剧,既是迎合日伪殖民文化政策的政治举动,又透露出战时东北戏剧工作者在夹缝中挣扎的艺术抵抗。

【关键词】抗战时期;东北;戏剧;《怒吼吧,中国!》【中图分类号】J820.9【文献标识码】A【文章编号】1674-5442(2020)01-0036-06【基金项目】国家社科基金青年项目’航战时期东北话剧研究'成果(2018CZW038)。

1924年6月22日,受邀到北京大学授课的苏俄诗人特列季亚科夫在中国游历时目睹了一桩发生于中国船工与英美侵略者之间的冲突事件,他以此为题材创作了史诗,后改编成剧本《金虫号》,1926年首演于梅耶荷德剧院,并在革命戏剧倡导者梅耶荷德的建议下更名为《怒吼吧,中国!》。

此剧因国际革命运动的题材,以及“全体一贯,渐次达到高潮的,没有间息的紧张”⑴等艺术表现力,引起国际戏剧界的广泛关注。

《怒吼吧,中国!》及时、正面地表现重大政治事件,描写中英之间压迫与反压迫的斗争以及英苏之间的尖锐矛盾,与30年代内忧外患的中国现状相吻合,成为中国戏剧界的热门演出剧目之一,它“形成也限制了中国左翼关于'伟大作品'的想象”,成为30年代左翼戏剧的“原点与起点”《怒吼吧,中国!》得到了欧阳予倩、陶晶孙、田汉、徐懋庸、胡愈之、董每戡、茅盾等人的高度评价,在30年代的中国被看作为一场大型的反帝斗争话剧,是“风靡30年代的戏剧力作”这一戏剧风潮也吹向了抗战时期的东北地区,但是由于殖民战争的笼罩和伪满洲国傀儡政权的存在,这部带有强烈民族主义色彩和政治宣传意图的戏剧在东北地区经历了迥异于关内地区的传播与演出境遇,显示出战时东北戏剧场域的复杂性。

为了树立话剧团的整体形象,为了更好的调动演员的积极性,为了各部门能够有序的开展工作,现做如下规定:一、干部方面:1、团长一定要把上级命令如实传达给各个成员。

2、团长每周要召开一次例会,时间自定。

3、做好各成员的组织与协调工作。

4、演员的选拔必须严格按剧本要求进行,每个角色必须经评委讨论并一致通过。

除演出部外其他各部如果想表演节目可向话剧团编剧索要剧本,推荐或选拔角色,然后经讨论最后由导演决定。

5、无论是在选演员,排练,演出,开例会,有关人员必须提前10分钟到场。

6、抓好演员工作,对演员的意见,以及思想动态,要善于捕获,及时向话剧团汇报。

二、各部成员方面:1、每个成员必须按照规章制度办事。

2、各成员不得在开会,演出,排练期间,无故迟到,擅自离开,无故不到。

对违反规定者处罚如下:(1)迟到3次者提出批评并严重警告,超过3次到5次者留团查看,超过5次者视为自行退团。

(2)擅自离开两次者,劝其退团,超过5次者视为自动退团。

(3)无故不到3次者视为自动退团。

3、在召开全体大会或举行大型晚会和活动时,各成员必须佩戴胸卡。

4、各成员不得损坏话剧团形象;5、编剧及演员在排练节目时不得把本剧团的剧本私自转借给话剧团以外的人员,不得私自复印保存,一旦发现立即劝其退团。

三、节目借出制度节目借出,必须由举办方发出邀请函,由团长签字盖章后方能借出,所有节目不经批准一律不准外出表演,否则一经查处,严肃处理.四、物品借出制度化妆品,宣传用品,服装,道具一律不准外借,剧本概不外借。

本团财务如有损坏或丢失,属于过失人责任的,由过失人赔偿损失;属于非人为原因造成的,由有关人员负责;属于无法查明原因及责任无法确认时,由团干部负责。

《怒吼吧,中国!》与代政治宣传剧2019-08-22由于政治宣传剧最能起到“武器”的功能,它⼀直为中国左翼剧⼈所偏爱。

话剧是舶来品,重在宣传⿎动的戏剧理念和相关剧⽬,于20世纪⼆三⼗年代之交从苏联、⽇本传⼊中国。

戏剧发展史却⽆法与政治-经济史分开处理,中国左翼剧⼈筹演翻译剧,必然会遇到诸多困难。

在实践中,他们必须不断地修正演出⼿法和剧本结构模式。

融合⽐较⽂学和演出史视野,我们将发现,苏联剧作家特列季亚科夫的《怒吼吧,中国!》,堪称中国左翼剧运的原点与原典。

本⽂将极⼒复原该剧在中国的演出现场,以此为基础,梳理政治宣传剧在1930年代中国的发展变异。

⼀原典与原点成⽴于1929年的中国第⼀个左翼剧团“艺术剧社”,曾有(最终促成了其他剧团)上演《怒吼吧,中国!》的打算。

该剧揭⽰了⼀种戏剧新观念:及时、正⾯地表现重⼤政治事件,强调戏剧的宣传⿎动功能并采取恰当的⼿段。

它形成也限制了中国左翼关于“伟⼤作品”的想像。

1920年代产⽣的众多以国际⾰命运动为题材的苏联剧作中,《怒吼吧,中国!》被认为“获得了最⾼成就”[1];硬币的另⼀⾯是:同期的中国政治剧为何会流于“标语⼝号”?由于该剧对舞台艺术提出了极⾼要求,以之为试⾦⽯,我们亦可考量中国剧坛的舞台艺术⽔准;倘若搬演此类剧作的物质技术条件并不具备,它⼜将成为中国左翼必须偏离的原点。

《怒吼吧,中国!》取得了⼗分⼴泛的国际影响,⽇本筑地⼩剧场在东京、英国未名社在曼彻斯特、美国戏剧协社在纽约,以及德国、北欧的⼀些剧团纷纷演出该剧。

1930年代出现了3个中译本[2];据笔者所掌握的资料,1930-1936年间,⾄少有17个剧团试图把它搬上舞台,其中5个剧团实现了⽬标(参见附表)。

特列季亚科夫在不同的⽂艺部门皆取得了可观的成就:戏剧、电影的剧作者,梅耶荷德和爱森斯坦的合作者;未来派诗⼈,和马雅可夫斯基⼀起编辑《列夫》《新列夫》杂志;还是散⽂家和记者。

1924年,特⽒来到中国,任北京⼤学俄⽂专修科教授,中⽂名“铁捷克”(任国桢在其帮助下翻译了《苏俄⽂艺论战》)。