孝文帝改革(新)

- 格式:ppt

- 大小:5.29 MB

- 文档页数:52

魏孝文帝改革的内容

1、孝文帝改革的内容有:

(1)推行均田令,将土地实行分配,使受田农民服徭役和兵役。

(2)迁都洛阳,整顿吏治,推行“三长制”。

(3)提倡学习汉族文化和与汉族通婚,用汉姓、穿汉服、说汉语。

2、具体内容:

(1)在经济方面,推行均田令。

就是国家给无地或少地农民分配土地,但农民需要向国家交租,并且土地是不可以买卖的。

这极大的提高了农民的积极性,保证了国家的收入,促进了经济的发展。

(2)在政治方面,迁都洛阳,加强了对中原地区的统一管理。

三长制的推行,更利于国家对地区的控制和征收兵役赋税。

加强了国家对人民的管理。

(3)在文化方面,与汉联姻政策,有效的促进了两族文化融合,使政权向汉族王朝统治模式转换。

孝文帝改革的措施。

孝文帝(前423年-前551年在位)是南朝於的第二位皇帝,他在位期间实施了一系列的改革,被认为是南朝於的开创者之一、孝文帝主要的改革措施如下:1.推行节约政策:为了纠正前任宋文帝无度奢侈的倡导,孝文帝提倡节俭,降低贵族和官员的奢华生活,减少国家开支。

他本人也以身作则,以简朴的生活方式赢得了人民的尊敬。

2.统一法律制度:孝文帝根据历代法律进行整理和修改,制定了《晋律》和《宋律》两部法律典籍,使得法律得到统一并加强了对罪犯的惩罚力度,加强了社会秩序和法治。

3.改革税收制度:孝文帝调整了税收制度,减轻了农民的负担。

他实行土地重新分配,取消买卖土地的限制,降低地租和税收,鼓励农民开垦荒地。

这一措施促使了农业生产的增加,提高了人民的生活水平。

4.推行科举制度:为了选拔人才,孝文帝推行科举制度,任命官员不再以门第、世袭为主要标准,而是依据在科举考试中的成绩和才能来选拔人才。

这一改革使得社会上的人才得以充分发展,也进一步提高了政治、经济和文化的发展水平。

5.加强教育和文化事业:孝文帝积极推动教育事业的发展。

他开设了学校,设立国子监,提供了教育资源。

他还注重文化艺术的培养,鼓励文人增加创作,兴修教育方面的文化设施。

这些措施为南朝於文化的蓬勃发展提供了良好的环境。

6.加强官员监督和反腐败:孝文帝非常重视官员的廉洁和履职情况。

他加强了对官员的考核和监督,并从严惩治腐败行为,建立了廉政风气。

这一举措使得官员队伍更加清正廉洁,提高了政府的执行效率和形象。

总的来说,孝文帝的改革措施在经济、政治和文化等多个方面产生了积极的影响。

他的改革不仅推动了南朝於的进步与繁荣,也为后来的南朝於文化的发展奠定了基础。

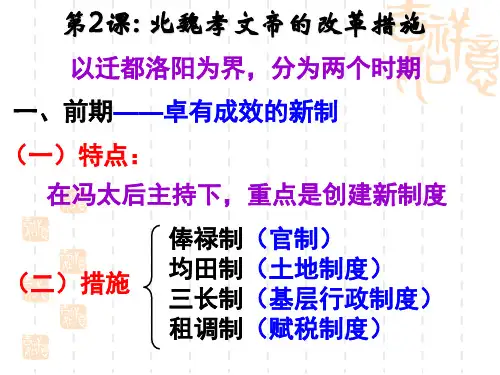

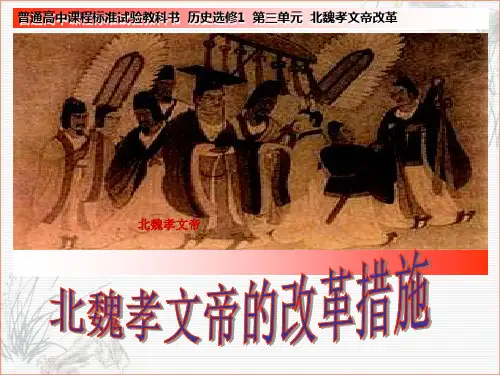

北魏孝文帝的改革措施北魏孝文帝改革,俗称孝文汉化,是指在南北朝时期的北魏孝文帝在位时所推行政治改革。

其主要内容是汉化运动,包括推行均田制和户调制,变革官制和律令,迁都洛阳,改易汉俗等。

以下是小编给大家整理的资料,欢迎大家阅读参考!北魏孝文帝的改革措施第一阶段:创建新制度(主要由冯太后主持)政治方面采取俸禄制和三长制(设邻长、里长和党长),经济方面实行均田制和租调制。

地方上设立三长制。

为配合均田制的推行,强化中央对地方的控制,朝廷采用了大臣李冲的建议,规定:五家立一邻长,五邻立一里长,五里设一党长。

推行新的租调制,规定:一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调,使农民负担大大减轻,国家收入增加。

第二阶段:汉化1.迁都洛阳(494年)2.改变风俗习惯:易汉服、讲汉话、改汉姓、通汉婚、定门第、改籍贯3.学习汉族典章制度:尊儒崇经,兴办学校。

恢复汉族礼乐制度。

采纳汉族封建统治制度。

1、政治及经济方面班禄制北魏初年,官俸制度沿用「掠夺制」,官员俸禄乃从战争中掠夺他人财物,後来国家渐渐安定,官员间贫富差距渐大,贪污成风。

故此孝文帝仿效汉人的班禄制,官员每季定时发薪。

三长制北魏初年,户籍制度沿用「宗主督护制」,平民百姓大多因为生计依附世家大族(宗主),成为宗主的私产,中央政府不但难以收税,平民百姓更多受宗主威迫。

孝文帝制定「三长制」,以五家一邻,五邻一里,五里一党,各设一长,即「邻长」、「里长」和「党长」。

有助重新整理户口,方便收税。

均田制均田制」配合「三长制」而行,计口授田,平均土地和牲畜,使平民百姓安居乐业。

同时,推行「均田制」,亦可视为北魏政权由游牧业跃进为农业的过程。

2、习惯与文化以下这些措施,是为了改变胡人习惯以作的:改服装首先改变衣著,命令人民改穿汉服,不得再穿胡服。

《魏书‧高祖纪下》云:「太和十八年……革衣服之制。

」改籍贯迁居洛阳的鲜卑人,籍贯不得再称「代人」,须改称「河南洛阳人」,且死葬洛阳,不得回到北方落地归根,又「太和十九年……诏迁都之民,死葬河南,不得还北。

孝文帝的改革措施

第一,禁用鲜卑语。

495年(太和十九年),孝文帝下令禁止在朝廷上使用鲜卑语:

“今欲断北语,一从正音。

”“北语”即鲜卑语,“正音”指汉语。

30岁以上的鲜卑官吏要逐步改说汉语,30岁以下的鲜卑官吏要立即改说汉语。

故意说鲜卑语的,要降爵罢官。

第二,禁穿胡服。

孝文帝在迁都洛阳之前就开始考虑服饰的改变。

鲜卑族原先把裤褶作为重要场合的正式礼服,不符合中原地区传统的服饰礼仪。

孝文帝对此非常不满意,因为正式礼服的样式未定,曾经下令停止某一年份的元旦朝贺。

经过六年的研究设计,制定了官员的冠服,同时模仿南朝的样式,规定了妇女的服饰。

第三,禁用鲜卑姓氏。

将鲜卑族原来的复音姓氏改为近似的单音汉姓,总共改变了118个复姓。

同时规定,鲜卑族的八个贵族姓氏与汉族北方的最高门第崔、卢、李、郑四姓相当。

其他的姓氏也与相应的汉族姓氏形成对等关系。

第四,鼓励鲜卑贵族和汉族贵族的联姻。

孝文帝自己迎娶汉族高门士族的女儿入宫,同时令自己的六个兄弟都娶汉族高门士族的女儿为正妃。

其他的鲜卑族人,于是纷纷仿效。

第五,采用汉族的官制、律令。

北魏初年的官制是汉、鲜卑杂用,对官职的称呼也多有不同,如“尚书”,鲜卑称为“俟懃地何”。

孝文帝重用来自南朝的汉族士族王肃,厘定官制,在模仿两晋、南朝官制的基础上又有所创新,清除了官制中鲜卑成分。

在律令方面,孝文帝两次改变北魏的律法,废除了自十六国以来的一些残酷的刑罚。

孝文帝改定的《魏律》对于以后的《隋律》《唐律》有很大的影响。

评价孝文帝改革孝文帝(公元前156年-公元前87年),汉朝明君之一。

在位期间,他进行了一系列改革,以推动国家的经济、政治和文化发展。

下面从多个方面评价孝文帝的改革。

一、经济1. 推行均田制。

孝文帝颁布《均田六经》,通过重新分配土地,限制富人和贵族的过度占有,促进了农业生产和社会平等。

均田制为后来的统治者提供了基础。

2. 实行市易制度。

孝文帝开放了市场,允许人民自由买卖,从而促进了商品的流通和经济的繁荣。

3. 鼓励商业和手工业。

孝文帝对雕刻、纺织、制作玉器等手工业进行了鼓励,也提供了商品流通渠道。

二、政治1. 实行廉政。

孝文帝大力反贪腐,强调廉洁政治,修订刑律以规范官吏的行为,制定赏罚制度以增加官员的责任感。

2. 统一货币制度。

孝文帝颁布了“五铢钱”(一个铜钱相当于五个铢子)的货币制度,促进了经济发展和市场繁荣。

3. 改革官制。

孝文帝取消了一些不必要的官职,重新规划官员等级体系,强化了中央集权。

三、文化1. 推广儒家思想。

孝文帝尊重儒家思想,采纳儒家经典为国家的官方思想,培养了一批重视儒家思想的官员。

2. 建立国子监。

孝文帝在长安建立了国子监,培养人才,掌握历史和文化知识,为国家的发展和进步提供了重要的人才资源。

3. 倡导礼仪文化。

孝文帝尊重礼仪文化,提倡节俭礼貌的生活方式,创造了一种优美、和谐的社会氛围。

总结起来,孝文帝是中国历史上的一位杰出的改革者,他推行的一系列政策在历史上留下了深刻的印记。

他的改革为后代政治家提供了宝贵的经验,同时,也促进了中国的经济、政治和文化发展。

孝文帝的改革措施

唐肃宗,也叫李世民孝文帝,是历史上最伟大的一代皇帝之一。

他在位期间推行了大量伟大的改革措施,为唐朝的发展做出了卓越的

贡献。

孝文帝做出的改革大体上可以分为三部分,即政治改革、文化改革和经济改革。

首先,他推行的政治改革涵盖了官位制度、宪法(法令)制度、监察制度和奖罚制度等,采取了以政令为主的统治和改革的政策,加强了政府的管理能力,减少了前朝不良作风,提高了政治的公

正性和秩序性,树立了“以讳莫及”的政治原则,增强了政府的影响

力和权威性。

其次,孝文帝还推行了一系列文化改革,重视文化的发展,宽容儒家和佛教;开办文官、旅行馆、教育机构,推行“关公祠”和“武

关祠”的改革,并在建筑上采用传统的唐式装饰艺术,使北方文化得

到发展,使社会变得更文明、重视文明和学术问题。

最后,他还开展了多项经济改革,提高各级官员的工资,实行农奴制度,确立农田庄稼输出和保护制度,强化地方政府的财政管理,

并宣布种田实行自由职业制,重视渔业发展,增加财政收入,增强军

事力量,以及采取科技开发政策,实施代农制度,开发经济资源等改革,使唐朝的发展跃上新高度,达到了经济高度发达的境界。

孝文帝的伟大改革,使唐朝达到了历史上最繁荣的时期,为今天的人们指明了发展道路,实现了中华民族的伟大复兴。

第三章北魏孝文帝改革课程标准:1.了解北魏孝文帝改革的背景。

2.归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

3.探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

本课重点:孝文帝改革中创新新制和移风易俗本课难点:孝文帝改革对民族融合和国家统一的历史意义导言:北魏是我国南北朝时期的一个北方少数民族割据政权,439年统一了北方,但由于与汉族农耕经济和文化相比,社会发展水平比较落后,虽然各民族生活在一起,相互融合是社会发展的必然趋势。

为了缓和矛盾、促进经济发展和政权的稳定,顺应民族融合的历史趋势,孝文帝开始了轰轰烈烈的社会改革与移风易俗,成为我国历史上一次著名的向农耕文明学习的典范和移风易俗、促进民族融合的范例!也为后来许多统治者开展类似改革开创了局面。

知识梳理:一、孝文帝改革前的北魏:(背景)(一)北魏的建立——重要前提1、北魏的建立背景:西晋灭亡后北方出现了的分裂割据局面。

过程:年,(道武帝)建立北魏,后迁都。

影响:为统一提供了条件。

2、黄河流域的统一时间:年作用:①结束了北方多年的分裂割据局面;②为北方创造了较为安定的社会环境,促进了社会生产的发展;③为北方各族之间的交流与融合创造了有利条件。

(二)北魏前期的民族融合趋势——可能性1、北魏建国之初的汉化:目的:为了巩固自己的统治,建国初就注意汲取汉文化的营养,学习中原先进制度。

措施:①实行编户,定居生产——加强了中央集权,逐渐转向以农业经济为主的定居生活。

②劝课农桑——稳固了北魏的经济基础,加速了鲜卑族封建化进程③重用汉族地主,仿汉制设官——对促进北魏统一北方起了积极作用。

④培养人才,兴办太学——为孝文帝改革奠定社会基础好思想基础。

2、胡文化对中原汉族的影响:主要有、、等在北方地区广泛流行,为汉族人们所喜好。

影响:北方民族大融合的趋势已经显现。

(三)社会矛盾激化——必要性1、原因:①是畜牧业仍占较大比重,经济落后;②是“宗主督护制”的实行给政令的执行和征收赋税带来极大困扰;③是北魏初期官职不健全;④是北魏实行民族歧视和民族压迫政策;2、表现:⑴、阶级矛盾尖锐①基层统治实行制;②赋税混乱,广大农民负担重,社会矛盾日益激化。

孝文帝改革内容汉代宋朝时,孝文帝为整个汉朝作出了积极的社会改革,并正确处理与宗教问题,他在位期间,不仅改革教育、官制、习惯等社会制度,并重新考虑了宗教的地位,是一位谋划未来的先觉者。

一、改革教育制度:1、开始实施“文中文”,即把文字分为“中文”和“文”两种,让文字更好地适应思想表达。

2、制定了“十一分科”以及科举(后者用以筛选官吏)和科池制度,让读书人更加有动力学习知识。

3、开官府学校,专为选拔官吏而设,精心设置了教学大纲,便于官吏对典籍及其注释有更好的把握;4、下诏成立“通书阁”,用以整理及修订各种文书,为进一步推动学术发展提供了动力;5、发表了“新书令”,将朱熹的学说宣扬全国,倡导人们推崇儒家思想,使传统文化得以传承。

二、改革官吏制度:1、设置“尚书令”,派差使将征募准确,把每人的户籍信息进行录入,让士绅之间父母可以在订立婚约时准确找到该家名下的每个子女,以防止歧视;2、整理了户口类别,划分为三品,分别为“普人”、“四品”、“末品”,以此来更好地把握人口统计;3、提出“乡饮酒禁令”,强化官吏的管理,同时允许民众在家中种植蔬菜,以减轻贫困负担;4、著作《黎庶史料》,汇编了当时的历史记载,提供给官吏的参考书,做好管理对象的状况;5、建立纪录簿,以记录官吏的地位以及一些犯罪行为,使官员们有所忌惮,保持职守不懈。

三、整体改革:1、制定收税制度,把土地与人口挂钩,即按照人口多少收取税收,用于丰富官府财政;2、推行宗教思想,通过大量的释经、戏曲等方式,把儒学思想和道家精神实际融入到当今汉民族文化中;3、推行疗养制度,开设了多个中医活动中心,利用中医学理论,精准调节服务对象的身心健康;4、以统一的宗旨开展“改器物变人”和“鉴宝典”等科学研究,以引领社会技术发展;5、规范礼俗制度,对礼乐教化、行为准则进行了精细管理,确立了孝、忠、义、智、信五德的形式要求,使汉朝的习俗更加凝聚正义的思想。

总的来说,孝文帝为汉朝的社会发展做出了很大的贡献,使科学和文化发展得到加快,也为中国的现代化建设提供了基础。

北魏孝文帝的改革措施第一阶段:创建新制度(主要由冯太后主持)政治方面采取俸禄制和三长制(设邻长、里长和党长),经济方面实行均田制和租调制。

地方上设立三长制。

为配合均田制的推行,强化中央对地方的控制,朝廷采用了大臣李冲的建议,规定:五家立一邻长,五邻立一里长,五里设一党长。

推行新的租调制,规定:一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调,使农民负担大大减轻,国家收入增加。

第二阶段:汉化1.迁都洛阳(____年)2.改变风俗习惯:易汉服、讲汉话、改汉姓、通汉婚、定门第、改籍贯3.学习汉族典章制度:尊儒崇经,兴办学校。

恢复汉族礼乐制度。

采纳汉族封建统治制度。

1、政治及经济方面班禄制北魏初年,官俸制度沿用「掠夺制」,官员俸禄乃从战争中掠夺他人财物,後来国家渐渐安定,官员间贫富差距渐大,贪污成风。

故此孝文帝仿效汉人的班禄制,官员每季定时发薪。

三长制北魏初年,户籍制度沿用「宗主督护制」,平民百姓大多因为生计依附世家大族(宗主),成为宗主的私产,中央政府不但难以收税,平民百姓更多受宗主威迫。

孝文帝制定「三长制」,以五家一邻,五邻一里,五里一党,各设一长,即「邻长」、「里长」和「党长」。

有助重新整理户口,方便收税。

均田制均田制」配合「三长制」而行,计口授田,平均土地和牲畜,使平民百姓安居乐业。

同时,推行「均田制」,亦可视为北魏政权由游牧业跃进为农业的过程。

2、习惯与文化以下这些措施,是为了改变胡人习惯以作的:改服装首先改变衣著,命令人民改穿汉服,不得再穿胡服。

《魏书‧高祖纪下》云:「太和十八年……革衣服之制。

」改籍贯迁居洛阳的鲜卑人,籍贯不得再称「代人」,须改称「河南洛阳人」,且死葬洛阳,不得回到北方落地归根,又「太和十九年……诏迁都之民,死葬河南,不得还北。

於是代人南迁者,悉为河南洛阳人。

」这样一来便可绝代人故土之恋;反之,若不如此,鲜卑终无法成为中原士族。

禁胡语孝文帝实施汉化中最重要的政策,即将语言改变,规定不再说鲜卑复合语,而须改说单音节的汉语,《魏书‧咸阳王禧传》记载孝文帝言:「今欲断诸北语,一从正音。