地下水资源量评价

- 格式:ppt

- 大小:3.89 MB

- 文档页数:124

如何进行地下水资源的量化与评价地下水资源是人类生存和发展的重要基础,对于合理利用和保护地下水资源,进行量化与评价是至关重要的。

本文将从不同的角度探讨如何进行地下水资源的量化与评价。

首先,地下水资源的量化是基于水文地质学的研究方法和技术手段的。

通过地下水位观测、地下水埋深、水文地质剖面等多种数据的收集与分析,可以了解地下水的分布、储量和变化情况。

通过对地下水流动和补给特征的研究,可以对地下水资源进行量化评估。

同时,利用地球物理探测技术如电阻率法、自然电磁法等对地下水进行探测和勘探,也可以提供地下水资源量化评价的依据。

其次,地下水资源的量化评价需要考虑诸多因素。

首先是地下水资源的可用性评价。

地下水的可开采量取决于地下水水位、地下水丰度、地下水补给能力等因素。

通过对地下水的水位变化、地下水井的抽水量等进行监测与分析,可以评价地下水资源的可用性。

其次是地下水的水质评价。

地下水水质的好坏直接关系到地下水的可利用性。

水质评价需要调查和监测地下水的化学成分、重金属含量、微生物污染等指标,以确定地下水的合理利用方式。

最后需要考虑地下水资源的综合评价。

将地下水资源量化和水质评价相结合,综合考虑水质、水量、可利用性等因素,对地下水资源进行综合评价。

此外,地下水资源的量化评价还需要考虑地下水与其他自然资源之间的相互关系。

地下水与地表水、大气降水、土壤等水文系统紧密相连,相互影响。

因此,在进行地下水资源的量化评价时,应考虑地下水与其他水资源之间的相互补偿和利用。

同时,还应考虑地下水与生态环境之间的关系,确保地下水资源的合理利用与生态环境的保护。

最后,地下水资源的量化评价需要结合政策与管理。

政府的政策与管理对地下水资源的合理开发和保护起到重要作用。

制定相关的法律法规和政策措施,加强地下水资源的管理和保护,对于实现地下水资源的可持续利用至关重要。

同时,加强地下水资源管理的信息化建设,提高地下水资源的监测和预警能力,也是地下水资源量化评价的重要手段。

地下水资源评价原则与方法一、评价原则。

1. 可持续性原则。

这可持续性可重要啦!就像我们过日子,不能今天把钱都花光,明天就没饭吃了一样。

对于地下水资源,我们得想着以后呢。

不能一下子把地下水抽得太多,要保证它能一直为我们服务。

比如说,在干旱地区,如果过度开采地下水,以后可能就没水可用啦,那可就惨咯。

所以在评价的时候,得看看开采量是不是在地下水可以持续供应的范围内,要给地下水留条“活路”呀。

2. 系统性原则。

地下水可不是孤立存在的哦。

它就像一个大家庭里的一员,和地表水、土壤水还有大气降水都有着千丝万缕的联系呢。

就好比一家人,互相影响、互相帮忙。

所以在评价地下水资源的时候,不能只盯着地下水本身,得把它周围的这些“亲戚”都考虑进去。

比如说,地表水的多少可能会影响到地下水的补给,如果只看地下水,就可能得出错误的结论。

3. 科学性原则。

这科学性就像是我们做事得讲道理一样。

评价地下水资源得用科学的方法,不能瞎猜。

要通过实地调查、测量数据这些靠谱的方式来了解地下水的情况。

比如说,要知道地下水的储量,就得用专业的仪器去测量它的水位、水量,然后根据科学的公式去计算。

可不能像小孩子过家家,随便说个数就当是地下水资源量啦。

4. 实用性原则。

这个原则就是要让我们的评价有用处呀。

我们评价地下水资源不是为了好玩儿,而是为了能够在实际中对地下水进行合理的开发利用和保护。

如果评价出来的结果对实际的水资源管理没有帮助,那可就是白费劲啦。

就像我们做一件衣服,得能穿出去才行,不能做个只能看不能用的东西。

二、评价方法。

1. 水量均衡法。

这就像是算收支账一样。

把地下水的收入(比如降水入渗补给、地表水补给等)和支出(像人工开采、蒸发排泄等)都算清楚。

如果收入比支出多,那地下水可能就比较充足;要是支出太多,那可能就有问题啦。

就像我们每个月的工资和花销一样,得算明白才能知道自己的经济状况呢。

不过这个方法也有点麻烦,要把所有的收支项目都找全可不容易。

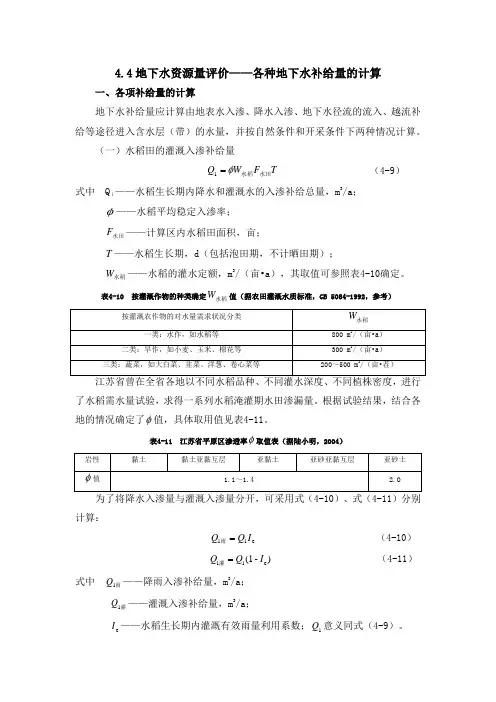

4.4地下水资源量评价——各种地下水补给量的计算一、各项补给量的计算地下水补给量应计算由地表水入渗、降水入渗、地下水径流的流入、越流补给等途径进入含水层(带)的水量,并按自然条件和开采条件下两种情况计算。

(一)水稻田的灌溉入渗补给量T F W Q 水田水稻φ=1 (4-9)式中 Q 1——水稻生长期内降水和灌溉水的入渗补给总量,m 3/a ;φ——水稻平均稳定入渗率;水田F ——计算区内水稻田面积,亩;T ——水稻生长期,d (包括泡田期,不计晒田期);水稻W ——水稻的灌水定额,m 3/(亩•a ),其取值可参照表4-10确定。

表4-10 按灌溉作物的种类确定水稻W 值(据农田灌溉水质标准,GB 5084-1992,参考)了水稻需水量试验,求得一系列水稻淹灌期水田渗漏量。

根据试验结果,结合各地的情况确定了φ值,具体取用值见表4-11。

表4-11 江苏省平原区渗透率φ取值表(据陆小明,2004)计算:e 11I Q Q =雨 (4-10) )-(1e 11I Q Q =灌 (4-11) 式中 雨1Q ——降雨入渗补给量,m 3/a ;灌1Q ——灌溉入渗补给量,m 3/a ;e I ——水稻生长期内灌溉有效雨量利用系数;1Q 意义同式(4-9)。

(二)旱地降水入渗补给量旱地旱地F P Q α=2 (4-12)式中 2Q ——旱地降水入渗补给量,m 3/a ;旱地P ——旱地面积上的降水量,mm/a ;α——降水入渗补给系数;旱地F ——旱地的面积,km 2。

(三)水稻田旱作期降水入渗补给量南方水稻田无论是单季稻还是双季稻都有一旱作期,此时的降水入渗补给量按旱地的入渗补给系数α计算。

水田田旱F P Q α=3(4-13) 式中 3Q ——水稻田旱作期降水入渗补给量,m 3/a ;田旱P ——水稻田旱作期雨量,由年雨量扣除早、晚稻生长期雨量求得,mm/a ;水田F ——水田面积,km 2;(四)水稻田旱作期灌溉入渗补给量南方水田旱作期灌溉,即小春灌溉,一般水田旱作期以种绿肥为多,亦有种大麦、小麦或豆类作物,其灌溉次数不多。

地下水资源的调查与评价方法研究地下水资源是人类生活和发展中重要的水资源。

为了合理开发和利用地下水资源,需要对其进行调查和评价,以确保资源的可持续利用。

本文将探讨地下水资源的调查与评价方法。

一、地下水资源的调查方法1. 地下水位观测法地下水位观测法是最常用的地下水调查方法之一。

通过在一定区域内布设地下水位观测井,定期观测地下水位的变化,可以了解地下水位的变化规律以及地下水补给和补出情况。

2. 地下水泉眼调查法地下水泉眼调查法主要用于寻找地下水的出露点,通过调查地下水泉眼的分布和水质状况,可以初步了解地下水资源的潜在储量和质量。

3. 地球物理勘探法地球物理勘探法是一种通过测量地下电磁场、重力场和地震波传播等数据,来推断地下水分布和水层特征的方法。

常用的地球物理勘探方法包括电法、磁法、重力法和地震法等。

4. 遥感技术遥感技术通过卫星或航空平台上的遥感传感器获取地表特征和地形数据,进而推断地下水资源的分布和含量。

常用的遥感技术包括热红外遥感、多光谱遥感和合成孔径雷达遥感等。

二、地下水资源的评价方法1. 地下水的水质评价地下水的水质评价是对地下水中溶解性物质、微生物和有机物等指标进行检测和分析,以评估地下水是否适合用于饮用、灌溉和工业用水等目的。

常用的水质评价方法包括酸碱度检测、重金属含量分析和微生物数量测试等。

2. 地下水资源的储量评价地下水资源的储量评价是对地下水储量进行估算和评估。

常用的方法包括水量平衡法、井水位变化法和数学模型模拟法等。

这些方法通过分析地下水的补给、补出和补量等因素,来估计地下水资源的可利用量。

3. 地下水资源的可持续性评价地下水资源的可持续性评价是对地下水资源的开发和利用是否符合可持续发展原则的评估。

评价的指标包括水量平衡、水质变化和环境影响等因素。

通过评价这些指标,可以对地下水资源的可持续性进行综合评估,提出合理的水资源管理和保护建议。

结论地下水资源的调查和评价是合理开发和利用地下水的基础。

地下水资源评价地下水水量评价:是对地下水源地或某一地区、某个含水层的补给量、储存量,允许开采量进行计算的基础上,对所用计算方法的适宜性、水文地质参数的可靠性、资源计算结果精度、开采资源保证程度所做出的全面评价;水资源调查评价工作,就是要回答一个地区或流域有多少水量包括地表水、地下水的地区分布、时间变化、质量标准、可靠程度;同时还要研究社会经济发展需要多少水量各种用水的现状,近期和远景预测,以及供需平衡存在的问题;地下水资源评价方法:用于确定地下水资源数量的方法很多,这里主要介绍一下4种评价方法:开采—试验法、补给疏干法、水文分析法、开采强度法;1、开采—试验法在地下水的非补给期或枯水期按接近取水工程设计的开采条件进行较长时间的抽水试验,然后根据抽水量、水位降深动态或开采条件下的水量均衡方程求解出水源地枯季补给量,并以此量作为水源地的允许开采量;1、1适用条件在水文地质条件复杂地区,如果一时很难查清补给条件而又急需做出评价是,则可打勘探开采孔,并按开采条件开采降深和开采量进行抽水试验,根据试验结果可以直接评价开采量,这种评价方法,对潜水或承压水,对新水源地或旧水源地扩建都能适用;对于含水性不均匀的岩溶地区最为常用;主要适用于中小型水源地;该方法的缺点是不能做区域性的水资源评价;1、2计算方法完全按开采条件抽水,最好从旱季开始,延续一至数月,从抽水到恢复水位进行全面贯彻,结果可能出现两种情形:1稳定状态:在长期抽水过程中,如果水位达到设计降深并趋于稳定状态,抽水量大于或等于需水量;抽停后,水位又能较快恢复到原始水位;则说明抽水量小于开采条件下的补给量,按需水量开采是有补给保证的,这时,实际的抽水量就是要求的开采量;2非稳定状态:如果水位达到设计降深并不稳定,继续下降;停抽后,虽然水位有所恢复,但始终达不到原始水位,测说明抽水量已经超过开采条件下的补给量,按需水量开采是没有保证的,这时,可按下列方法评价开采量:在水位持续下降过程中,只有大部分漏斗开始等幅下降,降速大小同抽水量成比例,则任意时段的水量均衡应满足下式:μF?S=(Q抽−Q补)tμF—单位储存量,m3S—t时段的水位降,mQ抽—平均抽水量m3d⁄Q补—开采条件下的补给量m3d⁄由此得出:Q 抽=Q补+μFSt其中抽水量有两部分组成:一是开采条件下的补给量;二是含水层中消耗的储存量;在抽水过程中,如果抽水量小于补给量,则水位应发生等幅回升,这时St应取负号,故,Q 补=Q抽+μFSt其中μF取已求的平均值;St为等幅回升速度;停抽时,Q抽=0,由此得Q 补=μFSt根据以上所求的Q补,结合水文地质条件和需水量即可评价开采量,但由此求得的Q补评价是偏保守的,因为,旱季抽水只能确定一年中最小的补给量,所以Q补用年平均补给量或多年平均补给量进行评价;1、3 实例某水源地位于基岩裂隙水的富水地段,在面积内打了12个钻孔,最大孔距不超过300m;在其中的三个孔中进行了四个多月的开采抽水试验,观测数据见表1—1;表1—1这些数据表明,在水位急速下降阶段结束后,开始等幅持续下降,停抽或暂时中断抽水以及抽水量减少时,都发现水位有等幅回升现象;这说明抽水量大于补给量;利用表1中的资料可列出五个方程式:①3169=Q+μF补+μF②2773=Q补+μF③3262=Q补+μF④3071=Q补+μF⑤2804=Q补和μF值,结果见表1—2;为了全面考虑,把五个方程搭配联解,求出Q补表1—2从计算结果看,由不同时段组合所求出的补给量相差不大,但μF值变化较大,可能是由于裂隙发育不均,降落漏斗扩展速度不匀所致;,数据及计算结果见表1—3;再利用水位恢复资料进行复核Q补表1—3从以上计算结果看,该水源地旱季的补给量在~m3/d之间,以此作为开采量是完全有保证的;若不能满足需水量的要求,还可以利用年内暂时储存量,适当增大允许开采量;但还应考虑总的降深大小及评价开采后对环境的影响;2、补给疏干法根据水均衡的原理和以丰补欠的原则,把丰水期多余的地下水补给量即大于开采量的那一部分补给量平均分配到枯水期进行开采的资源评价方法;2、1适用条件补偿疏干法适用于蓄水范围不大,仅有季节性补给,且有一定储存量,能够其调节作用的季节性的调节水源地;在半干旱地区,降雨季节性分布极不均匀,雨季时间短、降雨集中,地下水开采在旱季以来于消耗含水层的储存量而在雨季以回填被疏干的地下库容的形式进行补给;开采量多少取决于允许降深范围如何最大限度地利用储存量的调节库容;采用这种评价方法时,它要求具备以下两个条件:一是可借用的储存量必须满足旱季的连续稳定开采;二是雨季补给必须在平衡当时开采的同时,保证能全部补偿借用的储存量而非部分补偿;2、2计算方法用补偿疏干法评价,要进行抽水试验,要求有两点:抽水量大小,必须造成动水位等幅下降,以便观测代表整个漏斗的下降值;抽水时间,应包括观测到整个漏斗的等幅上升值;在旱季漏斗斗幅下降过程中,任意时间段内储存量的变化值,应该等于该时段抽出的水体积,即:μFS=QtS—时段t内漏斗的等幅下降值;Q—为抽水量m3/dμF—单位储存量;μ—给水度;F—漏斗面积;当漏斗扩展全区时,μF值接近常量,则:μF=Q1ts=Q1(t1−t0)s1−s0Q1—旱季的定量抽水量;s0—水位急速下降结束时刻t0的水位降;s1—旱季末时刻的水位降;见下图—抽水试验过程图根据求出的μF值,分两步对开采量进行评价;1计算开采量,旱季可能借用的储存量,必须保证整个旱季连续开采,所以旱季末期形成的最大水位降深不得超过设计的允许降深;设允许降深为S max,s=S max−S0;旱季开采时间设为t开,则t=t开−t0;由此可以得出开采量:Q开=μF S max−S0t开−t0≈μF S max−S0t开因为t开t0,略去t0更安全些;用上式求出的Q开,可保证旱季连续开采,不会中断,但不一定有补给保证;2计算补给量和评价,等幅回升时的单位补偿量和水位下降时的单位储存量相等;设雨季抽水过程中测得水位回升值为S,经过时间为t,则单位时间内补偿的水体积为μF st ;如用t补表示雨季的总补给时间,则雨季补给的水体积为(μF st+Q2)t补;把这个体积分配为全年开采时:即得年平均补给量:Q 补=t补365(μFst+Q2)Q2—雨季开采量,为了供水安全,考虑到可能出现旱年系列时,应从多年气象周期出发,采用安全系数r=~;这时t补=rT补,T补为勘察年的时间补给时间;2、3实例某新建水源地,据勘探查明:含水层为厚层灰岩,呈条带状分布,面积约10km2;灰岩分布区有间歇性河,故岩溶水的补给来源主要是季节性河水渗漏和降水渗入;为了评价开采量,在整个旱季做了长期抽水试验,试验资料归纳如图1所示,勘察年的旱季时间t开=253天,两季补给时间为T补=112天,允许降深规定为S max=23m;解:按旱季抽水资料求出μF值,μF=Q1(t1−t0)s1−s0=1761.7(150−10)14.53−5=25880m3d⁄把允许降深作为旱季末期的最大降深,令t开=253天,则Q 开=μFS max−S0t开=2588023−5253=1841.2m3d⁄取安全系数r=,t补=rT补=0.7×112=88.6天,得出Q 补=t补365(μFst+Q2)=88.6365(25880×11.549+1900)=1963.32m3d⁄由此可得,Q补>Q开,故Q开=1841m3d⁄,是有补给保证又能取出来的开采量;3、水文分析法在查明水文地质条件的基础上,充分利用水文测流资料和测流控制区的含水层面积,直接求出地下径流模数,,即单位时间点位面积含水层的补给量或地下径流量;3、1 适用条件在水文地质勘察的基础上,需查明地下水的天然补给量,作为有保证的区域地下水资源,评价区域地下水资源的方法较多,但目前国内采用研究地表径流的水文分析发比较成功;尤其在水文地质条件复杂、研究程度又相对较低的岩溶水或裂隙水分布区,用这种方法评价比较简单有效;3、2 计算方法根据地下径流模数,可以间接推算区域地下水的天然补给量或地下径流量:Q=M?FQ—地下径流量,m3s⁄M—地下径流模数,m3s?km2⁄F—含水层面积,km2由此可知,地下径流模数是评价区域地下水资源的重要指标,它受区域地下水的补给、径流、排泄条件所控制;因此结合不同的水文地质特征采用不同的方法进行评价:1、地下河系发育的岩溶区根据这种水文地质特征,可选择有控制性的暗河出口或泉群,测定其枯水期流量,同时圈定对应的地下流域面积,取流量和地下流域面积之比,就是要求的地下径流模数;2、地表河系发育的非岩溶区对于裂隙水或岩溶裂隙水和积极交替带的孔隙水,补给量形成地下径流后,直接排入河谷变成河水流量的组成部分,故可充分利用水文站现成的河流水文图来确定地下径流模数;河水通常是由大气降水和地下水补给,在枯水期,河水流量几乎全由地下水维持,而洪水期河水流量的大部分为降水补给,地下水补给量相对减少,甚至河水倒流补给地下水,因此,利用河流水文图时,必须从实际水文地质条件出发,将地下径流量分割出来;目前,分割界限常由经验确定;①对岩性单一,集水面积较小的水文站,在流量过程图上涨部分的起涨点至退水部分的退水转折点之间连线,把该线以下部分作为基流量;②对岩性非均一,集水面积大的水文站,以枯水期平均流量代表基流量;③在没有水文站时,也可沿河流上下游断面布置简易测流法,由上下游断面的流量差可求的控制区的地下径流量和相应的地下径流模数;④当一个含水层和另一个模数已知的含水层一起被河流排泄时,可按下式计算未知含水层的模数,M2=Q−M1F1F2M2—未知含水层的径流模数,m3s?km2⁄;F2—对应M2的含水层面积,km2;Q—含水综合体排泄地段上的基流量,m3s⁄;M1和F1—已知的含水层面积和径流模数;3、3实例我国广西水文地质队,在地苏、大化等岩溶地区采用水文分析评价地下水资源,同时用实测流量进行了检验;结果,平均准确度达86%;具体见表3—1;表3—14、开采强度法:在大范围的平原开采区,可将井位分布较均匀、水井流量相差不大的区域概化成一个或几个规则形状的开采区,将分散井群的总流量概化为开采强度;然后按非稳定流的面积井公式去推算设计水位降深条件下的开采量或给定开采量条件下某一时刻开采区中心的水位降深;这种方法即为开采强度法; 4、1 适用条件在井数很多,井位分散、开采面积很大的地区这是农业供水的特点,采用开采强度法计算开采量比较方便; 4、2 计算方法以无界承压含水层中的矩形开采区为例,在矩形开采区内,以ξη点为中心,取一微面积dF=d ξd η,并把它看成开采量为dQ 的一个井点,在此点井作用下,开采区内外将形成水位降深的非稳定场,对任一点Ax 、y 引起的水位降ds,用点函数表示:ds =dQ 4πT ∫e τ−r 24aτt 0dτT —导水系数; A —导压系数; t —时间;r —点井到A 点的距离; A 点的总水位降:S (x,y,t )=ε4μ∗a ∫(∫e −(x−ξ)24aτ√πτl xl x∮e −(y−π)24aτ√πτl x−l y)t0dτ开采强度公式:S (x ,y ,t )=εt 4μ∗[S ∗(α1,β1)+S x (α1,β2)+S x (α2,β1)+S x (α2,β2)] α1=x 2√at , α2=x 2√at , β1=2√at ,β2=2√atS x(α,β)=∫φ(√τ̅)φ(√τ̅)1dτ̅,φ(z)=√xe z2dzz——几分概率S∗(α,β )的数值查表;在资源评价中,人们最关心的地方时开采区的中心降深最大的部位,这里最易超过允许降深引起掉泵停产,故令x=y=0,=S x(α,β),则S(t)=εtμ∗S x(α,β)其中α=x2√at,β=y2√at,如果浅水层厚度H过大,而水位将S相对较小,即SH<时,则可以直接近似用于无界含水层,计算结果不会过分歪曲实际;如果<SH <时,要用12h c(H2−h2)代替S,用给水度μ代替μ∗,结果得:H2−h2=εt2μh c[S x(α1,β1)+S x(α1,β3)+S x(α2,β1)+S x(α2,β2)]H2−h02=εt2μh c S x(α,β)其中的h c=12(H−h),表示开采漏斗内浅水层的平均厚度;h表示任一点的动水位;h代表开采区中心的动水位;4、3 实例河北省冀县、枣强、衡水地区,位于河北平原中部,有巨厚的第四纪沉积层,形成良好的储水条件;其中有两个承压水含水组,是目前工农业供水的主要开采层;上部含水组在地表下150—250m,下部含水组在250—350m之间;二含水组均为中细砂组成;随着工农业的发展,开采量逐年扩大,已经形成以衡水为中心的巨大开采漏斗;实践证明,由于距补给区很远,主要消耗弹性储存量,所以形成非稳定开采动态:历年水位下降大于水位回升,每年平均下降,开采量已经失去补给保证;同时,下部含水组的水位下降快而回升慢,水位高于上部含水组,两组的开采漏斗也不重合;所以,两个含水组之间的水力联系并不明显,而有一定的独立性;为了满足农田水利化20—30%的规划要求,应对两个含水组中的地下水资源作出评价;为了简单起见,本例仅摘录上部含水组的计算结果,说明计算和评价方法;上部含水组的历年开采资料统计在表4—1中;表4—1在边界条件没有完全查清以前,现有开采面积虽已超过1000km2以上,但同河北平原面积相比还是很小的一部分,而且离补给区很远,含水层可视为无限大;所以,仍属局部开采区,采用开采强度法计算比较合适;1确定水文地质参数;把表4—1中第一和第二两行中的数据带入公式得: 6.7=0.000212×222μ∗S x2×√a×2222×√×2227.05=0.000212×505μ∗S x(2×√a×5052×√×505)+(0.000132−0.000212)×283μ∗S2×√a×2832×√×283可得上部含水组的参数:α=7.5×104m2d⁄,μ∗=2,计算1986—1973年的开采量,验证所求参数的可靠性;分两种情况计算:①开采区有同一开采强度的1986—1970年;开采面积为44km2;见表4—1中的图示1;1968年,t=222日,a=×104m2d,lx=5500m,ly=2000m;求得公式中的α=2√αt =2×√7.5×222×104=0.372β=l2√at=0.2362查的S x(α,β)=0.272由此可得6.7=ε68×2220.00258×0.272ε68=0.0002该年总开采量为ε68×t×F=0.0002×222×44=196.33万m2y⁄;当年的统计开采量为×a;二者相比,计算的比实际的偏小%;同理,可求得1969年和1970年的开采量,列入表4—2中;②开采区有不同开采强度的1971—1973年;开采面积为1316km2,见表4—1中2所示;这时开采强度不但历年不同,不同地段也不一样;所以对1971年来说,虚线地段的中心水位降,按迭加原理为:S71=ε68t1194μ∗S x(x′2×√atl′2×√at+(ε69−ε68)(t1194−t222)μ∗S x(x′2×√atl′2×√at)+(ε70−ε69)(t1194−t505)μ∗S x(x′2×√atl′2×√at)+(ε71−ε70)(t1194−t890)2μ∗[S x(x′2×√a(t1194−t890)l′−y2×√a(t1194−t890))+S x(x′2×√a(t−t)l′+y2×√a(t−t))]由此式可求出εη1;同理也可求出εη2和εη3;换成年总开采量后,结果也列入表4—2中;表中数字比较证明,计算结果和统计结果资料很相近,最大误差均在10%以内;可见,所求参数和采用的公式基本上符合本区的实际情况;3,按规划的需水量预测漏斗中心水位降深,根据规划要求,水利化程度为20%,灌溉标准为200-300m3/y 亩时,需水量和预测的水位降深,列入表4—3中;表4—3目前采用的取水工具,主要是吸程60m 的深井泵,去掉平均埋深后,允许降深以50m 左右为宜;从表中数字可见,从1977年开始以后的水位降深均以超过允许降深,部分井将发生抽空吊泵,除非更换设备,否则不可能保持正常开采;4,按控制降深50m 计算开采量和回灌量;为了保持正常开采,要用人工补给法控制水位降深;按规划要求,在1980年前,漏斗中心水位应当控制在50m 以内;因此,每年平均允许下降约3m;计算结果列入表4—4中;表4—4从历年规划的需水量中减去上表中的开采量,即得历年缺少的水量,这就是应当进行的回灌量;计算结果列入表4—5中;表4—5结果表明,1980年前必需的回灌量占需水量的31—64%;按这个比例进行回灌,才能保证规划的需水量;否则,就要中断开采;但是,按这个比例回灌能否成功,还有待实践研究;。

地下水资源的评价与利用分析地下水是自然界中重要的水资源之一,对人类社会的发展和生态环境的维护起着至关重要的作用。

本文将从地下水资源的评价和利用角度出发,探讨地下水资源的现状和未来潜力。

一、地下水资源的评价地下水资源的评价是对地下水的储量、化学性质、水质和水文特征等方面进行综合评估的过程。

通过地下水资源的评价,我们可以了解地下水的蓄水能力、供水能力以及对生态环境的影响程度。

评价地下水资源主要依据以下几个方面。

首先是地下水储量的评估。

通过对地下水井位、水位、水质、补给量以及补给区域的调查分析,我们可以初步估计出地下水资源的储量。

其次是地下水水质的评估。

地下水水质的好坏直接影响到地下水的安全利用,因此对地下水的主要污染物如硝酸盐、重金属等进行监测和分析非常重要。

最后是地下水的水文特征评价。

水文特征包括地下水层位、补给衰减规律、水化学特征等,这些特征对地下水的开发利用具有重要的指导作用。

二、地下水资源的利用分析地下水资源的合理利用是保障人民生活用水安全和实现可持续发展的重要保障。

但是,地下水资源的利用过程中也存在一些问题和挑战。

首先,地下水资源的开采量必须与补给量相匹配。

如果地下水过度开采,将会导致地下水位下降、地表沉降或者水质退化等问题,进而影响到生态环境和人民的生活。

因此,科学合理地确定地下水开采量非常重要。

其次,地下水开发利用必须注意保护地下水水质。

地下水中可能含有一定浓度的重金属、污染物等,如果不经过适当的处理,直接使用地下水可能会对人们的健康造成危害。

因此,在地下水利用过程中,必须建立完善的水质保护制度,保证地下水的安全利用。

最后,地下水利用还要考虑到生态环境的保护。

地下水与地表水、土壤等之间存在紧密的相互作用关系,地下水的超采或过度利用会直接影响到生态系统的稳定性和健康。

因此,在地下水利用规划和管理中,必须充分考虑生态环境的需求,确保地下水的合理利用。

结论地下水资源是宝贵的自然资源,其评价和利用对于社会的可持续发展至关重要。

任务十地下水资源量计算十、地下水资源评价(一)地下水资源评价及评价原则地下水资源评价包括水质评价和水量评价二个方面,水质评价是水量评价的前提,水量评价地下水资源评价的核心。

通常所说的地下水资源评价是指对地下水资源的数量评价。

地下水资源评价可分为二种主要类型:1、局部水源地地下水资源评价:在局部地段(水源地)影响范围内,为保证某具体部门的供水而评价地下水资源;2、区域地下水资源评价:即大面积范围内(如某一水文地质单元或某一行政区划内),为规划开发利用地下水或综合利用自然资源而评价地下水资源。

地下水资源评价应遵循以下原则:1、可持续利用原则:地下水资源的可持续利用就是在保证生态良性循环的前提下,地下水系统能永久持续提供一定水资源量,以满足经济增长、社会发展的需要。

2、“三水”联系,互相转化,统一评价的原则大气降水、地表水、地下水都水文循环中的一个重要环节,尤其是地下水与地表水联系密切,在一定条件下常相互转化。

3、以丰补欠,合理调控的原则:即以多年平均补给量作为允许开采量。

4、考虑人类活动增加或减少的补给量及排供结合的原则5、安全开采,防止产生不良环境地质后果的原则6、以地下水系统为单位的评价原则7、用补给量评价开采量:即用各种方法计算的地下水允许开采量(可开采量)是否有补给保证,还要用补给量进行论证和评价。

(二)地下水资源评价的内容地下水资源评价的内容主要包括:对各种地下水水量时空分布规律的研究、计算地下水允许开采量(可开采量)、预报地下水动态,分析地下水开采潜力和开发利用前景及对环境产生的影响,提出合理的开采方案、工程措施及建议等。

一)局部水源地的地下水资源评价1、评价内容主要(1)计算允许开采量(2)提出合理取水方案和确定取水建筑物2、评价方法计算允许开采量必须密切结合取水方案,一般有二种方法:(1)根据水文地质条件,布置经济技术合理的取水构筑物,预测水源地的允许开采量,即最大允许开采量的评价;(2)按具体的需水量拟定几种不同的取水方案,通过计算对比,选出最佳方案,评价水量保证程度,作出水质、水量是否能满足供水要求的结论,评价开采后对环境是否会引起某些不良后果。

地下水资源量的计算与评价地下水资源量的计算与评价是地下水资源管理和保护的重要内容。

地下水是深层地下岩石或土壤中的水,是人类生活和经济发展中的重要水源。

因此,准确计算和评价地下水资源量非常重要,可以为地下水资源的合理利用和管理提供科学依据。

地下水资源量的计算方法主要有以下几种:水平积分法、垂直积分法和水力地质参数法。

水平积分法通过采集地下水位点的水位数据,利用“裂隙扩散公式”计算水文地质实体的含水量和含水层面积,进而推算地下水资源量。

垂直积分法则通过采集地下水位点的水位和泵水后的水位数据,运用“压水法”计算含水层单位面积的蓄水量,进而推算地下水资源量。

水力地质参数法则通过测定含水层储水系数、有效含水量系数等水文地质参数,结合地下水位变化数据计算地下水资源量。

在评价地下水资源量时,需要考虑地下水资源的可再生性和可持续性。

常用的评价指标包括地下水资源开发利用率、地下水资源埋深、抽水速率和地下水位变化等。

地下水资源开发利用率是指地下水资源开采量与可用地下水资源量之比,反映了地下水资源的开采利用程度。

地下水资源埋深是指水文地质实体下地下水位的深度,可用来判断地下水资源的开发难度和成本。

抽水速率是指单位时间内从地下水位点抽取的水量,与地下水资源量的关系可以反映地下水资源的可持续性。

地下水位变化是指地下水位在一定时间内的变化情况,通过监测和分析地下水位变化,可以推断地下水资源的补给和衰退情况。

地下水资源量的计算与评价还需要考虑地质、气候等自然条件对地下水资源的影响。

地质条件包括地下水位点的地下岩石类型、构造特征和裂隙发育情况等,地下水位点的地下岩石类型不同,地下水资源的储量和可利用程度也会有所不同。

气候条件包括地下水位点所在地区的降水和蒸发等气候因素,气候条件对地下水资源的充沛程度和补给速率有直接影响。

总之,地下水资源量的科学计算与评价是地下水资源管理和保护的重要基础,需要运用适当的计算方法和评价指标,并结合自然条件进行综合分析,为地下水资源的合理开发和利用提供科学依据。