《传感器应用技术》课程设计

- 格式:doc

- 大小:1.03 MB

- 文档页数:11

课程标准课程名称:传感器技术及应用课程代码:05008 适用专业:应用电子技术、通信技术学时:72学分:4.5制订人:审核:《传感器技术及应用》学习领域(课程)标准一、学习领域(课程)综述(一)学习领域定位“传感器技术”学习领域由岗位群的“电子产品技术支持岗位”行动领域转化而来,是构成应用电子技术专业框架教案计划的专业学习领域之一,其定位见表一:表一学习领域定位(二)设计思路本课程标准的总体设计思路:变三段式课程体系为任务引领型课程体系,打破传统的文化基础课、专业基础课、专业课的三段式课程设置模式,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容;变知识学科本位为职业能力本位,打破传统的以“了解”、“掌握”为特征设定的学科型课程目标,从“任务与职业能力”分析出发,设定职业能力培养目标;变书本知识的传授为动手能力的培养,打破传统的知识传授方式,以“工作工程”为主线,创设工作情景,结合职业技能证书考证,培养学生的实践动手能力。

本课程标准以生产过程自动化技术等机电化类专业学生的就业为导向,根据行业专家对生产过程自动化技术等专业所涵盖的岗位群进行的任务和职业能力分析,同时遵循高等职业院校学生的认知规律,紧密结合职业资格证书中相关考核要求,确定本课程的工作模块和课程内容。

为了充分体现工作过程导向课程思想,本课程按照完成工程的基本工作过程工程熟悉了解T方案设计T系统流程图的绘制T系统软件和硬件的集成开发T控制系统安装调试T用户现场安装调试T工程竣工验收T用户指南、技术说明书等技术资料的编写与整理”的整个工作过程进行课程内容安排,选择具有代表性的几个工程为载体组织课程内容。

(三)学习领域(课程)目标1.方法能力目标:能对自已的学习过程进行计划、反思、评价和调控,提高自主学习的能力;学会自我学习、收集和检索信息、查阅技术资料;通过理论实践一体化的学习过程,深入了解实践与理论之间的相互关系;通过各种实践活动,思考优化实践的过程和方法,并尝试改进,尝试运用技术和研究方法解决一些工程实践问题;学会学习和工作的方法,勤于思考、做事认真的良好作风;培养学生一丝不苟、刻苦钻研的职业道德;通过实践活动,培养质疑意识,具有分析、解决问题的能力。

“传感器应用技术”课程标准一、课程概要二、课程定位本课程是高职电子信息工程技术专业一门重要的专业拓展课程,旨在培养学生科技强国、文化自信、爱岗敬业、勇于创新、精益求精的思想政治与职业素养,掌握常用传感器的作用、分类、特性、工作原理及典型应用方法,具有传感器选型能力以及初步设计、制作与调试传感器应用电路的基本技能。

三、课程目标(一)素质(思政)目标1.培养学生爱党爱社会主义、担当民族复兴大任的爱国情怀;2.培养学生对社会主义核心价值观的情感认同和行为习惯;3.培养学生爱岗敬业、艰苦奋斗、勇于创新、热爱劳动的劳动精神;4.培养学生执着专注、精益求精、一丝不苟、科技强国的工匠精神;5.培养学生标准意识、规范意识、安全意识、服务质量职业意识;6.培养学生严谨细致、踏实耐心、团队协作、表达沟通的职业素质。

(二)知识目标1. 了解误差的基本概念,熟悉误差分析的基本方法;2. 熟悉传感器的定义、分类与基本特性;3. 熟悉常用仪器仪表功能与工作原理,掌握电子电路常规参数的测试方法;4. 掌握温湿度传感器种类、特性、工作原理及应用电路分析、制作与测试方法;5. 掌握光敏传感器种类、特性、工作原理及应用电路分析、制作与测试方法;6. 掌握力敏传感器种类、特性、工作原理及应用电路分析、制作与测试方法;7. 掌握超声波传感器种类、特性、工作原理及应用电路分析、制作与测试方法;8. 掌握磁敏传感器种类、特性、工作原理及应用电路分析、制作与测试方法;9.掌握气敏传感器种类、特性、工作原理及应用电路分析、制作与测试方法;10. 掌握其他新型传感器的特性及应用方法。

(二)能力目标1.具有根据被测参量选择合适传感器的能力;2.具有设计传感器接口电路的能力;3.具有制作传感器应用系统硬件电路的能力;4.具有调试传感器应用电路的能力;5.具有传感器应用系统设计和调试的综合能力;6.具有简单电子产品设计的能力;7.具有较强的思考、分析和解决问题的能力;8.具有传感器新技术的学习和应用能力。

传感器的课课程设计一、教学目标本节课的教学目标是使学生掌握传感器的基本概念、原理和应用,能够理解不同类型传感器的特点和作用,并能够运用传感器进行简单的实验和应用设计。

具体来说,知识目标包括:1.了解传感器的基本概念、原理和分类。

2.掌握常见传感器的特点、工作原理和应用领域。

3.理解传感器在现代科技中的重要性及其发展趋势。

技能目标包括:1.能够运用传感器进行简单的实验和应用设计。

2.能够分析传感器输出信号的特点,并进行相应的处理和分析。

3.能够结合其他电子元件,设计简单的传感器应用系统。

情感态度价值观目标包括:1.培养学生对科学探究的兴趣和热情,提高学生的创新意识。

2.培养学生团队合作精神,提高学生解决实际问题的能力。

3.培养学生关注现代科技发展,增强学生的社会责任感和使命感。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括传感器的基本概念、原理和分类,以及常见传感器的特点、工作原理和应用领域。

具体安排如下:1.传感器的基本概念、原理和分类:介绍传感器的定义、作用、基本原理和分类方法。

2.常见传感器的特点、工作原理和应用领域:介绍温度传感器、压力传感器、湿度传感器、光传感器等常见传感器的特点、工作原理和应用领域。

3.传感器在现代科技中的重要性及其发展趋势:分析传感器在现代科技中的重要作用,介绍传感器的发展趋势和前景。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本节课将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

具体方法如下:1.讲授法:通过讲解传感器的基本概念、原理和分类,使学生掌握传感器的基本知识。

2.讨论法:学生分组讨论常见传感器的特点、工作原理和应用领域,促进学生思考和交流。

3.案例分析法:分析实际应用中的传感器案例,使学生更好地理解传感器的工作原理和应用价值。

4.实验法:安排学生进行传感器实验,培养学生的动手能力,提高学生对传感器应用的深入理解。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:选用符合教学目标的传感器教材,为学生提供系统、科学的学习材料。

传感器技术的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解传感器的定义、分类和工作原理,掌握传感器在工程和日常生活中的应用。

2. 学生能够描述不同类型传感器的特点,例如温度传感器、压力传感器、光传感器等,并解释其工作过程。

3. 学生能够运用传感器的基本原理,分析简单电路中传感器的功能及相互协作的关系。

技能目标:1. 学生通过实验操作和数据分析,培养实际操作传感器和处理信息的能力。

2. 学生能够设计简单的传感器应用电路,解决实际问题,提升创新实践能力。

3. 学生通过小组合作,学会交流想法、分享信息,提高团队协作能力。

情感态度价值观目标:1. 学生通过学习传感器技术,激发对物理科学的兴趣,培养探究精神和创新意识。

2. 学生能够在学习过程中认识到传感器技术对于社会发展的重要性,增强社会责任感和使命感。

3. 学生通过课程学习,培养细心观察生活、发现问题的习惯,形成科学、严谨的学习态度。

二、教学内容本课程以《物理》课本中传感器技术相关章节为基础,涵盖以下教学内容:1. 传感器技术概述:介绍传感器的定义、作用、分类和工作原理,结合实际案例展示传感器的应用领域。

2. 常见传感器及其特性:- 温度传感器:热敏电阻、热电偶等;- 压力传感器:应变片、硅压阻等;- 光传感器:光敏电阻、光电二极管等;- 其他传感器:湿度传感器、磁敏传感器等。

3. 传感器应用电路设计:- 简单传感器电路分析;- 传感器信号处理方法;- 结合实际问题,设计简单的传感器应用电路。

4. 传感器实验操作与数据分析:- 安排实验课程,让学生动手操作传感器;- 收集、整理和分析实验数据,培养学生实际操作能力和数据处理能力。

5. 传感器技术发展趋势与未来展望:- 介绍传感器技术的发展趋势;- 探讨传感器技术在未来各领域的应用前景。

教学内容安排和进度:第一课时:传感器技术概述;第二课时:常见传感器及其特性;第三课时:传感器应用电路设计;第四课时:传感器实验操作与数据分析;第五课时:传感器技术发展趋势与未来展望。

传感器课程设计20页一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握传感器的基本原理、性能和应用方法,培养学生动手能力和创新思维,提高学生对传感器技术的认识和理解。

知识目标:了解传感器的基本概念、分类和特性;掌握传感器的选型、安装和调试方法;了解传感器在自动化系统和智能制造中的应用。

技能目标:能够根据实际需求选择合适的传感器,进行电路设计和系统集成;能够使用传感器进行数据采集和分析,解决实际问题。

情感态度价值观目标:培养学生对科技创新的兴趣和热情,提高学生责任感和社会使命感,使学生认识到传感器技术在现代社会中的重要性。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括传感器的基本原理、性能参数和应用领域。

1.传感器的基本原理:电阻式、电容式、电感式、霍尔效应、光电效应等传感器的原理和特点。

2.传感器的性能参数:灵敏度、迟滞、重复性、线性度、分辨力等参数的定义和计算。

3.传感器的应用领域:工业自动化、智能交通、生物医学、环境监测等领域的传感器应用案例。

4.传感器选型、安装和调试:根据实际需求选择合适的传感器,了解传感器的安装和调试方法。

5.传感器与微处理器的接口技术:了解传感器与微处理器的接口方式,掌握接口电路的设计方法。

三、教学方法本课程采用讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等多种教学方法。

1.讲授法:通过教师讲解,使学生掌握传感器的基本原理和性能参数。

2.讨论法:引导学生参与课堂讨论,提高学生对传感器应用案例的分析和评价能力。

3.案例分析法:分析实际应用案例,使学生了解传感器在各个领域的应用,提高学生的实践能力。

4.实验法:学生进行实验,使学生掌握传感器的选型、安装和调试方法,培养学生的动手能力。

四、教学资源本课程的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。

1.教材:选用国内权威出版社出版的传感器教材,保证课程内容的科学性和系统性。

2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系。

3.多媒体资料:制作PPT、视频等多媒体资料,提高课堂教学效果。

《传感器技术与应用》课程教学大纲一、课程简介本课程旨在介绍传感器的原理、分类和应用场景,培养学生对传感器的理论和实践能力,开发学生对现代传感器技术的应用潜力的认识。

二、教学目标- 理解传感器的基本原理和分类- 掌握传感器的工作原理、特性和参数- 熟悉不同领域的传感器应用案例- 能够设计和实现简单的传感器应用系统三、教学内容1. 传感器的基本原理和分类- 传感器的定义和作用- 传感器的基本工作原理- 传感器的分类及其特点2. 传感器的工作原理、特性和参数- 传感器的工作原理和传感机制- 传感器的特性与性能参数- 传感器的灵敏度、分辨率和稳定性等参数的含义和评价方法3. 传感器应用案例- 温度传感器在农业领域的应用案例- 压力传感器在工业自动化领域的应用案例- 光学传感器在环境监测领域的应用案例4. 传感器应用系统设计与实现- 传感器应用系统的设计流程- 传感器接口与信号处理- 传感器应用系统的实现与调试四、教学方法本课程采用以下教学方法:- 讲授传统课堂教学,介绍传感器的理论知识- 实验教学,让学生亲自操作传感器进行实验,加深理解- 讨论与案例分析,分析传感器在各个领域的应用案例- 设计与实现小组项目,锻炼学生的综合运用能力五、考核方式- 平时成绩占60%,包括课堂表现、实验报告等- 期末考试占40%,考查学生对传感器原理和应用的理解六、教材及参考资料主教材- 《传感器技术基础》刘振山著,清华大学出版社,2020年参考资料- 《传感器与检测技术》裴庆荣著,电子工业出版社,2018年- 《传感器原理与技术》张守巡著,浙江大学出版社,2019年七、备注本课程要求学生具备电子电路、信号与系统等相关基础知识,建议学生预先学习相关课程,以更好地理解和掌握传感器技术及其应用。

《传感器应用技术》教案.编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(《传感器应用技术》教案.)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为《传感器应用技术》教案.的全部内容。

第 1 单元(Unit) 第 1 周(Week) 2 学时(Periods) 单元标题 (Title) :课程教育教学地点(Place) :教学目标 (Teaching Target) :1、让学生了解什么是传感器应用技术2、检测技术的应用领域3、了解本课程的性质和课程安排4、掌握一般的学习方法教学方法(Teaching Approaches) :通过图片展示传感器应用技术的应用及作用教学材料及工具 (Teaching Materials & Aids):多媒体课件、课本、传感器实训台考核与评价方式 (Testing & Evaluating Mode):提问主要教学内容及过程Main Teaching Contents & Procedures一、什么是传感器应用技术?定义:检测是利用各种物理、化学效应,选择合适的方法与装置,将生产、科研、生活等各方面的有关信息通过检查与测量的方法赋予定性与定量结果的过程.自动检测的内容包括:●信息提取(提取有用信息)●信息转换(转换成易于处理的电信号)●信息处理 (将得到的信息进行数字运算、A/D转换等处理)二、传感器应用技术在机电一体化系统中的地位1、机电一体化技术相关专业机械技术机械技术是机电一体化的基础。

信息处理技术信息处理技术包括信息的交换存取运算判断和决策。

实现信息处理的主要工具是计算机,因此信息处理技术与计算机技术是密切相关的。

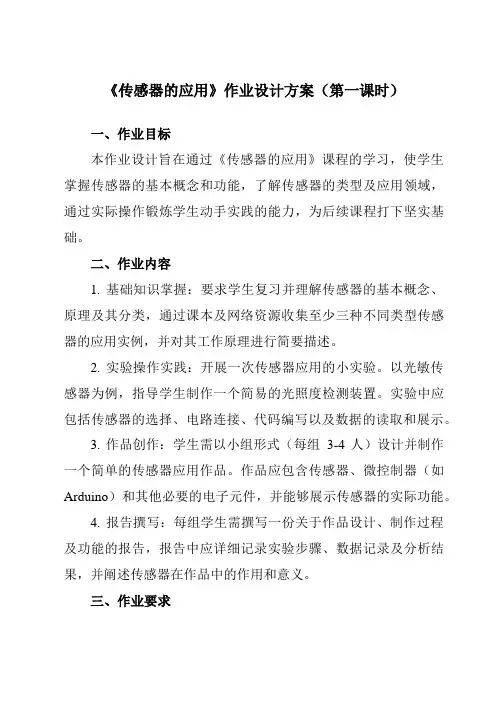

《传感器的应用》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本作业设计旨在通过《传感器的应用》课程的学习,使学生掌握传感器的基本概念和功能,了解传感器的类型及应用领域,通过实际操作锻炼学生动手实践的能力,为后续课程打下坚实基础。

二、作业内容1. 基础知识掌握:要求学生复习并理解传感器的基本概念、原理及其分类,通过课本及网络资源收集至少三种不同类型传感器的应用实例,并对其工作原理进行简要描述。

2. 实验操作实践:开展一次传感器应用的小实验。

以光敏传感器为例,指导学生制作一个简易的光照度检测装置。

实验中应包括传感器的选择、电路连接、代码编写以及数据的读取和展示。

3. 作品创作:学生需以小组形式(每组3-4人)设计并制作一个简单的传感器应用作品。

作品应包含传感器、微控制器(如Arduino)和其他必要的电子元件,并能够展示传感器的实际功能。

4. 报告撰写:每组学生需撰写一份关于作品设计、制作过程及功能的报告,报告中应详细记录实验步骤、数据记录及分析结果,并阐述传感器在作品中的作用和意义。

三、作业要求1. 学生在完成作业过程中,需遵循安全操作规程,确保实验过程中的人身和设备安全。

2. 实验报告需条理清晰,数据准确,分析深入,能够体现出学生对传感器应用的理解和创新能力。

3. 作品制作应注重实用性和美观性,能够真实反映传感器的应用效果。

4. 小组合作中需明确分工,确保每位成员都能参与到作品的制作和报告的撰写中。

四、作业评价1. 教师根据学生的实验报告、作品的实际效果和小组合作的情况进行评价。

2. 评价标准包括基础知识的掌握程度、实验操作的熟练度、作品的创新性和实用性以及报告的撰写质量。

3. 对于优秀的学生作品和报告,将在课堂上进行展示,并给予表扬和鼓励。

五、作业反馈1. 教师将在课堂上对学生的作业进行点评,指出存在的问题和不足,并给出改进建议。

2. 对于学生在作业中表现出的优点和进步,教师将给予肯定和赞扬,激励学生继续努力。

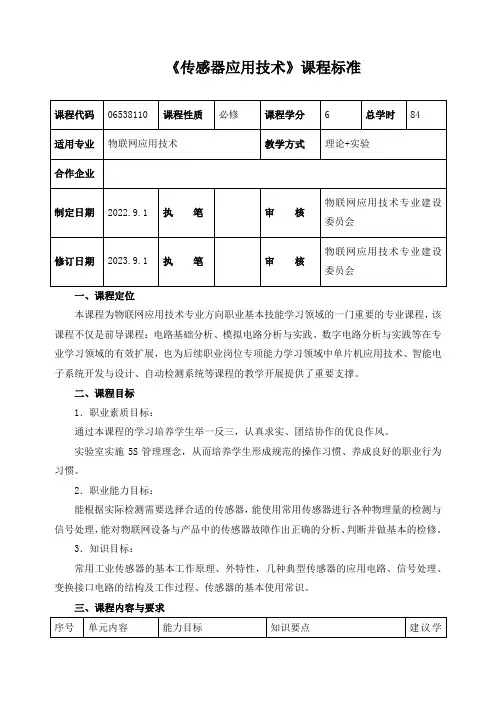

《传感器应用技术》课程标准一、课程定位本课程为物联网应用技术专业方向职业基本技能学习领域的一门重要的专业课程,该课程不仅是前导课程:电路基础分析、模拟电路分析与实践、数字电路分析与实践等在专业学习领域的有效扩展,也为后续职业岗位专项能力学习领域中单片机应用技术、智能电子系统开发与设计、自动检测系统等课程的教学开展提供了重要支撑。

二、课程目标1.职业素质目标:通过本课程的学习培养学生举一反三,认真求实、团结协作的优良作风。

实验室实施5S管理理念,从而培养学生形成规范的操作习惯、养成良好的职业行为习惯。

2.职业能力目标:能根据实际检测需要选择合适的传感器,能使用常用传感器进行各种物理量的检测与信号处理,能对物联网设备与产品中的传感器故障作出正确的分析、判断并做基本的检修。

3.知识目标:常用工业传感器的基本工作原理、外特性,几种典型传感器的应用电路、信号处理、变换接口电路的结构及工作过程、传感器的基本使用常识。

三、课程内容与要求四、教学方法建议1.宏观教学法:理论教学结合实验教学,部分内容可尝试一体化教学。

2.微观教学法:理论教学部分采用多媒体教学与板书结合鼓励学生自主进行相关传感器知识的整理归纳与总结。

实验教学通过传统实验项目与综合实训的有机结合训练强化学生实际的动手能力。

五、课程实施基础与条件1.学生的学习基础电路基础分析、模拟电路、数字电路分析与实践的能力,同时具有一定的数学计算能力和物理问题分析解决能力(尤其具有高中物理运动学、力学、光学的基础)。

2.课程主讲教师和教学团队要求说明主讲教师应具备电子技术或电气自动化专业背景,能独立指导传感器实验,具有良好的动手能力与实践经验。

3.课程教学资源要求教材:《传感器技术及其应用》机械工业出版社陈黎敏主编实训教材:《传感器实验指导书》校本教材实训环境及硬件条件:本课程理论教学内容可在多媒体教室进行,实训教学应在传感器与执行器实训室进行小班教学,实训室具备多媒体教学设备一套、传感器实验台不少于18台,综合实训的内容须单独配备相关实验器材以进行强化动手实践。

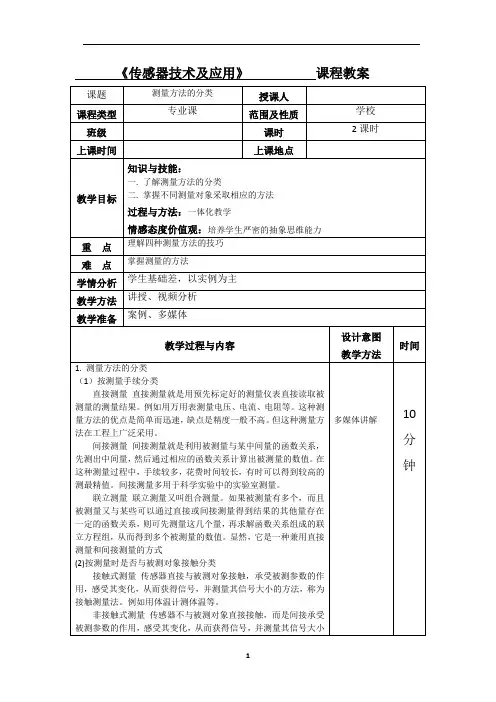

《传感器技术及应用》课程教案《传感器技术及应用》课程教案课题传感器的组成和特性授课人课程类型专业课范围及性质学校班级课时2课时上课时间上课地点教学目标知识与技能:一. 了解传感器的组成二. 掌握传感器的组成和特性过程与方法:一体化教学情感态度价值观:培养学生严密的抽象思维能力重点传感器的组成难点掌握传感器的特性学情分析学生基础差,以实例为主教学方法讲授、视频分析教学准备案例、多媒体教学过程与内容设计意图教学方法时间传感器就是利用物理效应、化学效应、生物效应,把被测的物理量、化学量、生物量等非电量转换成电量的器件或装置。

传感器的作用可包括信息的收集、信息数据的交换及控制信息的采集三大内容。

通过传感器对自然界的各种物质信息进行采集。

如图所示,人们把传感器比作人的五种感觉器官,但在诸如高温、高湿、深井、高空等环境及高精度、高可靠性、远距离、超细微等方面是人的感官所不能代替的。

传感器的应用领域如图1-2所示,传感器是任何一个自动控制系统必不可少的环节。

如今,传感器的应用领域已涉及到科研、各类制造业、农业、汽车、智能建筑、家用电器、安全防范、机器人、人体医学、环境保护、航空航天、遥感技术、军事等各个方面,人们已经离不开各种各样的传感器了。

视频播放图解分析10分钟传感器的分类1)按输入量(被测对象)分类输入量即被测对象,按此方法分类,传感器可分为物理量传感器、化学量传感器和生物量传感器三大类。

例如,物理量传感器又可分为温度传感器、压力传感器、位移传感器等等。

这种分类方法给使用者提供了方便。

2).按转换原理分类从传感器的转换原理来说,通常分为结构型、物性型和复合型三大类。

结构型传感器是利用机械构件(如金属膜片等)在动力场或电磁场的作用下产生变形或位移,将外界被测参数转换成相应的电阻、电感、电容等物理量,它是利用物理学运动定律或电磁定律实现转换的。

物性型传感器是利用材料的固态物理特性及其各种物理、化学效应(即物质定律,如虎克定律、欧姆定律等)实现非电量的转换。

《传感器应用技术》课程标准课程名称:传感器应用技术适用专业:应用电子技术1、前言1.1课程性质传感器应用技术是应用电子技术专业的专业课,本课程是根据电子产品制造与维护工作岗位能力要求所开设的专业技术课程。

通过本课程的学习,要求能够完成以下工作任务:能够熟练使用常用的电子测量设备;熟练进行传感器的选用,与性能测试;能设计简单实用的传感器应用电路;能对自动生产线上的传感器部分进行维护与维修。

先修课程:电路分析、模拟电子线路、数字电子线路后续课程:电子线路设计、家电产品维修1.2设计思路课程设计理念以突出高职教育以能力培养为本的思想,突出应用电子专业学生的职业能力培养。

根据《应用电子技术专业》职业岗位的能力要求设计课程目标,本课程的课程目标为培养学生选择应用传感器能力、检测电路设计能力、典型电子产品制作能力;根据该专业职业岗位的工作内容设计课程内容和能力达成项目;根据该专业职业岗位的具体工作过程设计课程教学方法和手段。

课程设计思路是:根据学院《应用电子技术专业建设方案》确定的职业岗位群,紧密结合地方经济发展状况,依托省电子信息行业协会开发课程体系。

一方面通过聘请电子信息行业专家、企业家担任专业委员会委员,对专业核心课程《传感器应用技术》的教学目标,知识、能力素质结构进行论证并不断调整,使之更加符合市场需要;另一方面,通过行业协会和专业委员会对本课程进行行业实际情况和岗位调查,并与行业技术专家共同制订本课程的典型工作任务,在典型工作任务的基础上形成具体工作任务,在具体任务中说明任务对象、工作方法与组织、对专业技术的要求等,以突出工学结合与职业素质的培养。

该门课程总课时:65学时学分:3学分2、课程目标2.1能力目标(1)能够用万用表、示波器等常用仪器检测各种传感器性能,判别其好坏;(2)能够根据检测要求合理选用各种类型的传感器;(3)能够根据被测信号的特点,用不同类型的传感器设计合理的检测电路;(4)能够设计一般的电子检测产品;(5)能够维护常用电子检测设备;2.2知识目标(1)掌握测量及误差理论等知识,传感器及检测技术基本知识,电桥测量电路的基本特性;(2)掌握各种常用传感器的基本工作原理、性能特点,理解它们的工作过程,掌握它们的各种应用场合和方法;(3)掌握信号处理及抗干扰技术的基本知识,理解典型检测系统的工作原理,清楚各组成部分的功能及其特性。

传感器 课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解传感器的定义、分类和基本工作原理;2. 使学生掌握不同传感器在生活中的应用及其特点;3. 帮助学生了解传感器在物联网技术中的作用。

技能目标:1. 培养学生运用传感器进行数据采集、处理和分析的能力;2. 提高学生设计简单传感器应用电路的能力;3. 培养学生通过查阅资料、开展实验等方式,解决实际问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 激发学生对传感器技术的兴趣,培养其探究精神;2. 培养学生关注传感器技术在生活中的应用,增强其社会责任感;3. 引导学生认识到传感器技术在国家战略和发展中的重要地位,树立正确的价值观。

课程性质:本课程属于科学学科,以实践性和应用性为主,结合理论知识和实际操作。

学生特点:学生为初中生,具备一定的物理基础和动手能力,对新鲜事物充满好奇。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,以项目式教学引导学生主动参与,提高学生的实践能力和创新思维。

在教学过程中,关注学生的个体差异,鼓励学生提问、合作与交流,确保课程目标的实现。

通过分解课程目标为具体的学习成果,为后续教学设计和评估提供依据。

二、教学内容1. 传感器基础知识- 传感器的定义、分类和工作原理;- 常见传感器(如温度传感器、湿度传感器、光敏传感器等)的原理和特点。

2. 传感器在实际应用中的案例分析- 传感器在智能家电、环境监测、医疗设备等领域的应用;- 分析案例中传感器的选型和电路设计。

3. 传感器与物联网技术- 传感器在物联网数据采集中的作用;- 传感器与微控制器、网络通信技术的结合。

教学大纲安排:第一课时:传感器基础知识- 导入:介绍传感器的概念和作用;- 新课:讲解传感器的分类、工作原理及常见传感器;- 作业:搜集生活中传感器的应用实例。

第二课时:传感器在实际应用中的案例分析- 新课:分析各领域传感器应用案例,讨论其优缺点;- 活动:小组讨论,选择一个案例进行深入研究。

《传感器应用技术》课程标准一、课程性质与目标《传感器应用技术》是一门重要的专业课程,旨在培养学生掌握传感器的基本原理、技术与应用,以及传感器的选择与使用。

本课程与实际应用紧密结合,强调实践操作与技能培养,为学生今后从事相关领域的工作奠定基础。

本课程的学习目标包括:1. 了解传感器的基本原理、分类和应用;2. 掌握常见传感器的使用方法、测量范围和精度;3. 能够根据实际需求选择合适的传感器;4. 能够正确连接传感器与相关设备,进行测量与数据处理;5. 具备一定的故障排查和调试能力。

二、教学内容与要求本课程的教学内容包括传感器原理、测量电路、温度传感器、压力传感器、位移传感器、光电传感器等。

在教学过程中,应注重理论与实践相结合,通过案例分析、实验操作、小组讨论等方式,使学生深入了解传感器的应用技术。

同时,要求学生掌握常见传感器的使用方法,能够根据实际需求选择合适的传感器,并能够正确连接传感器与相关设备进行测量与数据处理。

三、教学方法与手段为了提高教学效果,本课程采用多种教学方法和手段。

包括:1. 理论讲授与实践操作相结合,通过实验操作加深学生对理论知识的理解;2. 案例分析,通过实际应用案例引导学生掌握传感器应用技术;3. 小组讨论,鼓励学生交流学习心得,分享经验,共同提高;4. 线上资源,利用网络平台提供相关教学资源,方便学生随时学习。

四、教学评价与考核本课程的考核包括平时成绩和期末考试成绩两部分。

平时成绩包括出勤率、作业完成情况、实验操作表现等;期末考试采用闭卷笔试方式,考查学生对传感器原理、使用方法、选择与调试等方面的掌握情况。

同时,鼓励学生积极参加相关领域的技术竞赛,以赛促学,提高学生的学习积极性和实践能力。

五、师资队伍与实验条件本课程的教学团队应具备丰富的传感器应用技术教学和实践经验,能够为学生提供高质量的教学指导。

同时,学校应提供充足的实验条件,包括实验设备、场地和软件等,确保学生能够进行充分的实践操作。

《传感器应用技术》课程标准一、课程名称与代码名称:传感器应用技术代码:1303019二、课程性质与任务本课程是中等职业学校电梯安装与维修保养专业的一门多学科交叉的专业基础课程。

其任务是:介绍各种传感器的工作原理和特性,结合工程应用实际,让学生了解传感器在各种电量和非电量检测系统中的应用,培养学生使用各类传感器的技巧和能力,掌握常用传感器的工程测量设计方法和实验研究方法,了解传感器技术的发展动向。

三、课时30课时。

四、学分2学分。

五、课程目标通过本课程的学习:1.掌握传感器的基础知识,了解检测的基本原理及相关知识;2.了解各类传感器的测量原理;3.能够用常用万用表等常用仪器仪表做各种传感器性能的检查,判别其好坏;4.能够用所学传感器知识进行常用传感器测量电路的检修;养成学生严谨的工作作风、团队协作和创新意识,为后续开设的电梯结构与原理课程中各类控制电路的分析,打下理论基础;为实现学生向机电设备检修的其他岗位迁移提供技能准备。

(四)课程的项目及教学要求(五)教学实施(一)教学策略采用理实一体化教学,项目化驱动。

每个知识模块配套相应的传感器应用电路板,让学生在实践中加深对理论知识的理解,并力求在教师的必要指导下独立解决实际操作中出现的问题,获得专业成就感;实操之后进行回顾与总结。

分析重点难点,精选内容,组织教案;结合多媒体等现代教学手段,注意启发式教学,加强课堂教学互动,调动学生听课积极性;将科研最新成果和传感器发展趋势引入教学中,保持教学内容的新颖性,启发学生对本专业的兴趣;课后提出问题,利于同学深入思考,让学生在边学边练过程中培养创新意识。

既增强了学生基本素质的形成,也提高了专业能力的培养。

(二)教材编写依据本课程标准和教学策略编制教材,充分体现理论实践一体化教学和“做中学、做中教”的职业教育教学特色。

1.必须依据本课程标准编写教材,教材应充分体现任务驱动、实践导向的课程设计思想。

2.应将本专业职业活动分解成若干类型的工作项目,以任务引领型工作项目为载体,强调理论与实践相结合,按项目活动组织编写内容。

《传感器技术及应用》课程标准一、课程性质与任务本课程是中等职业学校电子技术应用专业学生必修的专业基础平台课程。

其任务是:使学生掌握常用传感器的基本概念、基本特性和基本参数,了解常用传感器的结构形式和相关的测量电路,能够根据实际情况选用合适传感器,学会常用传感器的维护方法,能够运用电子电路仪器设备,对传感器进行安装、调试和检测,从而达到传感器应用专项职业能力考核规范的要求。

对学生进行职业意识培养和职业道德教育,提高职业能力,为学生职业生涯的发展奠定基础。

二、课程教学目标(一)知识目标1.了解传感器技术的发展现状、特点以及在信息技术中的重要地位;2.了解传感器在生产控制领域和实际生活中的作用;3.掌握常用传感器的基本工作原理及特性;4.会分析各种传感器测量电路;5.了解各种传感器的典型应用。

(二)能力目标1. 初步具备查阅传感器手册并合理选用能够正确识别和选用传感器的能力;2. 会使用常用电子仪器仪表调试和检测传感器;3.能够看懂传感器安装接线图,学会正确安装;4.了解传感器的安全操作规范,能够维护传感器。

(三)素养目标1.培养学生勤于思考、做事认真、严谨的良好作风;2.培养学生分析问题、解决问题的能力;3.培养学生的沟通能力及团队协作精神;4.培养学生的质量意识、安全意识;5.培养学生社会责任心、环保意识。

三、课程主要内容及特点本课程内容主要由11个教学模块组成,内容包括:认知传感器、认知应变式电阻传感器、认知电容式传感器、认知电感式传感器、认知压电式传感器、认知超声波传感器、认知霍尔传感器、认知温度传感器、认知湿度传感器、认知光敏传感器和认知气敏传感器。

教学重点是各种传感器的认知、安装检测以及选型,,难点是传感器的基本原理、结构特征、测试电路的理解。

课程总学时不低于108个。

四、课程教学内容及安排五、教学实施(一)学时安排建议学时分配参考表(二)教学方法建议本课程为单元模块课程,各单元由单元情景、单元学习目标、单元任务、单元学习检测与评价、单元小结五部分构成。

《传感器应用技术》课程设计题目压电式力传感器的结构与应用

姓名学号

院(系)电子电气工程学院

班级P10电信二班

指导教师职称教授

二O一二年七月一日

摘要

此次压电式力传感器设计主要阐述了压电式力传感器的具体设计过程。

设计过程主要包括设计格式、设计要求及设计过程中有关压电式力传感器的设计,还有在整个设计过程中的有关计算、与传感器相连的测试电路。

本压电式传感器采用压缩型单项里传感器结构,利用纵向压电效应进行工作,在设计中压电材料采用石英晶体。

由于安装中需施加预紧力,以保证该传感器的线性度良好,故留出一定的过载量,本设计中重点考虑了各部分的面积、刚度等参数,未讨论预紧力的选用范围,可能还存在一些其他因素,如安装误差等可以影响设计传感器的性能,属于正常范围内,使用中可忽略。

目录

摘要 (1)

第一章传感器的结构设计 (2)

第二章传感器的参数计算 (3)

第三章测量电路 (6)

总结 (7)

参考文献 (8)

传感器的结构如下图

图一

1、顶盖

2、敏感元件

3、导电片

4、基座

5、外壁

6、预紧螺钉

该传感器由顶盖、敏感元件、导电片、基座、外壁、预紧螺钉和输出插座组成。

通过预紧螺钉加预紧力,将顶盖、基座和外壁焊接为一体,输出插座可与同轴低噪声电缆连接。

1、压电晶体(石英)的几何尺寸

石英片在机械强度上必须满足公式 δ

F

S ≥

式中: S 为石英晶片的受力面积 F 为传感器待测力的最大力

δ为石英晶体的许用应力,为17.5 2/kg mm

本设计中传感器的额定负载为400 kg ,由于包括预紧力,并留出一定的过载量,取最大负载量为700 kg ,因而S ≥ 40 2mm 。

设计中取晶片的长为10 mm ,宽为6 mm ,受力面积60 2mm 。

2、石英片的晶片电容值

d

S

r 00εε=

C

这里取每片石英片的厚度为1.2mm ,石英的r ε=4.5,每片石英片的电容

0C =1.99pF

为了提高传感器的灵敏度,取两片石英片并联方式,所以总的电容大小为3.98pF 。

3、传感器刚度参数计算

设在外力F 的作用下,传感器的变形为x δ,12()x F k k δ=+

式中:1k 为敏感部分的组合刚度

2k 为辅助部分组合刚度 图二 在晶片数一定时,

1

12

k k k +决定了传感器的精度,因此,在结构设计中应确保

1

12

k k k +尽可能大。

根据公式 ES K L

=

式中:E:弹性模量 S:受力面积 L:受力方向厚度

石英片的弹性模量为80 GPa ,受力面积为60 2mm ,厚度为2.4 mm ,它的刚

度q k =2.00⨯610mm N

导电片(银片)的弹性模量为71 GPa ,受力面积为60 2mm ,厚度为0.1

mm ,它的刚度d k =4.26⨯710 mm N

顶盖(铝合金)的弹性模量70 GPa ,受力面积为80 2mm ,厚度为1.0 mm ,它的刚度为t k =5.60⨯610 mm N

基座(钛合金)的弹性模量为120.2 GPa ,受力面积为70 2mm ,厚度21

mm ,它的刚度b k =4.01⨯510 mm N

预紧螺钉(钢质)的弹性模量为20.5 GPa ,受力面积35 2mm ,厚度为12

mm ,它的刚度s k =5.98⨯410 mm N

根据公式322(1)Eh K a μ=-

式中: E:弹性模量 h:厚度 a:直径

μ:材料的泊松系数

顶盖的直径为12.1mm ,μ=0.33,所以顶盖的弹性部分刚度

't k =5.37⨯210mm N

外壁的受力面积为7 mm ,弹性模量21 GPa ,受力方向厚度为39mm ,它的刚度'b k =3.77⨯310mm N

敏感部分组合刚度1k 相当于顶盖,导电片,石英片,基座串联的刚度,即

d

b q t k k k k k 11111

1+++=

=3.13⨯510mm N

辅助部分刚度2k 为顶盖弹性部分的抗弯刚度't k 与基座外壁的刚度'b k 串联,

再与预紧螺钉刚度s k 并联: s k k k k k k ++⋅='

b

't '

b 't 2 =6.03⨯4

10mm N 传感器的总刚度为1k 与2k 的并联 21k k k +==3.73⨯510mm N

4、传感器的灵敏度

1

1112

q k s n

d k k =+ 式中: n 为晶体片的数目

11d =2.31 N pC q s =3.88 N pC

5、传感器的谐振频率

m

k

f π

21

0= 式中:m 为传感器的顶盖质量 m ρν==(2.7⨯310-⨯80⨯1)g=2.16⨯210-kg 所以f=20.91kHz

第三章 测量电路

测量电路如下图所示

图三 压电传感器用高保真高阻抗放大器(OPA604)

在自控系统或一些检测系统中,常应用压电器件作为传感器,

借以实现将非电量变为电信号,这类传感器等效的信号源具有内阻极高且信号很微弱的特点,因而也必须配接高输入阻抗的放大电路,而且放大电路还必须具有精确放大微弱信号的能力。

如图给出了高保真运放OPA604构成的放大电路。

该电路采用同相输入方式后可有效地提高放大器的输入阻抗,为了防止交流干扰,压电信号采用屏蔽线输

入,该电路的电压放大倍数为:。

)(1i 0V R R 1V V A δ+==

OPA604的主要参数:

输

输

总结

此次课程设计说明书是按照传感器原理与应用压电式传感器的设计要求设计的,并经过了严的科学运算,充分的考虑到了各环节中可能出现的问题,参考了有关书籍。

本设计中对于传感器精度的确定和传感器各部分所用材料进行了相对缜密的计算。

但是毕竟理论与实际不能够完全一致,本设计仅是理论部分,并没有应用于实际,所以还可能存在大量的问题,希望参与者能够提出改进的意见来进一步完善此次设计,并在实际中将其改正。

在这次的设计中真的学到了很多的知识,它们是教科书中没有的,通过查阅资料以及上网手机与压电式传感器有关的内容,并把它们进一步理解,这是我的收获,我想这些知识在以后的学习中会发挥一定的作用。

在这次压电式力传感器的设计中得到了指导老师的细心指导以及同学的支持和帮助,在此表示衷心的感谢。

淄博职业学院课程设计

参考文献

1、张洪润等编,《传感器技术大全》北京航空航天大学出版社,2007

2、谭福年编,《常用传感器应用电路》电子科技大学出版社,1996

3、单成祥编,《传感器的理论设计基础及其应用》国防工业出版社,

1999

4、刘迎春,叶湘滨。

《传感器原理设计与应用》。

国防科技大学出版社,

1997

5、赵继文、何玉彬编,《传感器与应用电路设计》科技出版社,2002。