用方配伍技巧王付 ppt课件

- 格式:pptx

- 大小:240.95 KB

- 文档页数:113

全国著名经方大师王付教授运用经方合方十八反配伍辨治高热主办单位河南经方医药研究院承办单位:河南经方医药研究院仲景学院(仲景学府)郑东河南经方医药研究所中医(综合)诊所河南经方医药研究院张仲景学术研究中心一、王付教授门诊经方处方大数据库在数量质量上位居全国中医药学界之首位。

二、王付教授诊治病人于河南省预约挂号服务平台“中原名医榜”“最受患者信赖的河南百佳医生排名榜”及门诊预约量均位居河南省之首位注:首位数据源于河南省预约挂号服务平台和王付经方APP等范某,女,9岁,保定人,半年前原因不明出现发热(39.8℃),曾在北京、石家庄及郑州等医院治疗,可仍然发热,近因老乡(河南中医学院在读研究生)介绍前来诊治。

刻诊:发热(40.1℃,每天发作3~4次),怕冷,头痛,咳嗽,手足冰冷,倦怠乏力,精神不佳,口干不思饮水,舌质淡,苔黄白夹杂,脉浮弱;辨为寒郁营卫夹热证,治当温阳散寒,宣发营卫,兼以清热,给予麻黄附子细辛汤、小柴胡汤与麻杏石甘汤合方,麻黄15g,附子5g,杏仁10g,细辛6g,石膏24g,大枣12枚,生姜10g,柴胡24g,生半夏12g,红参10g,黄芩10g,炙甘草6g;6剂,第1次煎45分钟,第2次煎30分钟,合并药液,每日1剂,每天分3服;二诊:用药第二天发热2次,体温在38.4℃左右,第二天发热发作1次,体温在37.6℃左右,第三天未发热,第四天又发热1次,体温在37.4℃左右,第五天至今未发热,以前方6剂;三诊:用药第二天又出现发热,体温在37.7℃左右,之后未再出现发热,以前方6剂;四诊:未再出现发热,为了巩固疗效,又以前方治疗12剂。

随访半年,一切尚好。

用方体会:根据发热、舌质淡辨为寒,再根据口干不思饮水、苔黄白夹杂辨为寒热夹杂,因倦怠乏力、脉弱辨为虚,以此辨为寒郁营卫夹热证,方以麻黄附子细辛汤温阳散寒;以小柴胡汤清热温阳益气;以麻杏石甘汤清宣郁热。

方药相互为用,以取其效。

王付教授经方应用的思路与方法王付(又名王福强),男,教授,博士生导师,河南省教育厅学术技术带头人,国家科技奖励评审专家,国家中医药管理局中医师资格认证中心命审题专家,中国中医药信息学会经方分会会长,中国中医药研究促进会经方分会会长、世界中医药学会联合会经方专业委员会副会长,河南省中医方剂专业委员会主任委员。

发表学术论文300余篇,出版著作54部,临床诊治多种疑难杂病。

经方,此指《伤寒杂病论》方剂,为张仲景所创。

历代医家的临床经验表明,经方具有确切的临床治疗效果。

临床若能恰到好处地学好与用活经方,则其治疗效果可非同一般。

但有诸多临床工作者用经方未能达到预期治疗目的,也有一些医者应用经方根本就没有取得任何治疗效果,并以此来贬低经方临床治疗效果。

究其原因何在?怎样才能学好用活经方主治病证?怎样才能扩大经方主治范围?笔者试将肤浅认识略述于次。

01学好经方的思路与方法学好用活经方,必须具备扎实的中医基础理论,更应掌握思路和方法,其主要体现在下述两个方面,对此若能有全面的认识与足够的重视,即可为用活经方奠定扎实的理论基础。

1以代表方为突破口学好经方应以重点代表方为突破口,由此来展开研究某一类方,对此必须做到有重点、有目标、有目的地学习与研究,并加以掌握。

学习重点代表方,如治疗表证代表方:麻黄汤主治太阳伤寒证,桂枝汤主治太阳中风证,桂枝麻黄各半汤主治太阳伤寒轻证,桂枝二麻黄一汤主治太阳中风轻证;治疗表里兼证代表方:大青龙汤主治太阳伤寒证与里热证相兼,小青龙汤主治太阳伤寒证与寒饮郁肺证相兼,桂枝人参汤主治太阳中风证与脾胃虚寒证相兼,厚朴七物汤主治太阳中风证与阳明热结证相兼;又如治疗心证、肺证、肾证、脾胃证、胆证、大肠证、妇科病证等重点代表方。

研究经方只有从某一类方中探讨方药配伍关系,才能揭示方药配伍精旨,集中探讨与研究经方组方思路。

学习经方贵在学习经方组方特点、应用要点、配伍关系与方法技巧,揭示经方功用主治病证的核心与灵魂。

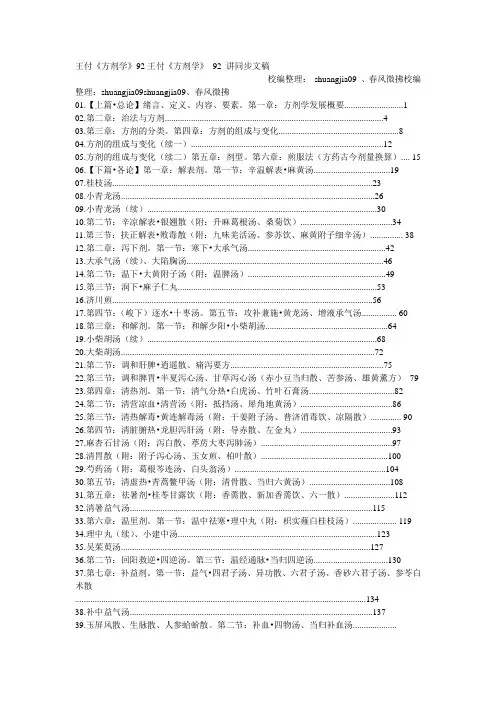

王付《方剂学》92王付《方剂学》92 讲同步文稿校编整理:shuangjia09 、春风微拂校编整理:shuangjia09shuangjia09、春风微拂01.【上篇•总论】绪言、定义、内容、要素。

第一章:方剂学发展概要 (1)02.第二章:治法与方剂 (4)03.第三章:方剂的分类。

第四章:方剂的组成与变化 (8)04.方剂的组成与变化(续一) (12)05.方剂的组成与变化(续二)第五章:剂型。

第六章:煎服法(方药古今剂量换算) (15)06.【下篇•各论】第一章:解表剂。

第一节:辛温解表•麻黄汤 (19)07.桂枝汤 (23)08.小青龙汤 (26)09.小青龙汤(续) (30)10.第二节:辛凉解表•银翘散(附:升麻葛根汤、桑菊饮) (34)11.第三节:扶正解表•败毒散(附:九味羌活汤、参苏饮、麻黄附子细辛汤) (38)12.第二章:泻下剂。

第一节:寒下•大承气汤 (42)13.大承气汤(续)、大陷胸汤 (46)14.第二节:温下•大黄附子汤(附:温脾汤) (49)15.第三节:润下•麻子仁丸 (53)16.济川煎 (56)17.第四节:(峻下)逐水•十枣汤。

第五节:攻补兼施•黄龙汤、增液承气汤 (60)18.第三章:和解剂。

第一节:和解少阳•小柴胡汤 (64)19.小柴胡汤(续) (68)20.大柴胡汤 (72)21.第二节:调和肝脾•逍遥散、痛泻要方 (75)22.第三节:调和脾胃•半夏泻心汤、甘草泻心汤(赤小豆当归散、苦参汤、雄黄薰方)7923.第四章:清热剂。

第一节:清气分热•白虎汤、竹叶石膏汤 (82)24.第二节:清营凉血•清营汤(附:抵挡汤、犀角地黄汤) (86)25.第三节:清热解毒•黄连解毒汤(附:干姜附子汤、普济消毒饮、凉隔散) (90)26.第四节:清脏腑热•龙胆泻肝汤(附:导赤散、左金丸) (93)27.麻杏石甘汤(附:泻白散、葶苈大枣泻肺汤) (97)28.清胃散(附:附子泻心汤、玉女煎、柏叶散) (100)29.芍药汤(附:葛根芩连汤、白头翁汤) (104)30.第五节:清虚热•青蒿鳖甲汤(附:清骨散、当归六黄汤) (108)31.第五章:祛暑剂•桂苓甘露饮(附:香薷散、新加香薷饮、六一散) (112)32.清暑益气汤 (115)33.第六章:温里剂。

王付经方研究;大承气汤讲稿下面我们学习第一节寒下,一个方叫大承气汤,这个方是张仲景《伤寒杂病论》中一个非常重要的方。

重要到什么程度?张仲景有多少个方?有260个方。

猜一猜张仲景在《伤寒杂病论》中用哪一个方最多?张仲景在《伤寒杂病论》中用大承气汤次数是最多,这说明大承气汤是临床中治疗诸多病的一个重要方。

下面我们看一下,大承气汤方的组成有几味药?四味药。

大黄、芒硝、枳实、厚朴。

学这个方要重视几方面的内容。

一个方面方的组成重要,第二个方面方的用量比例关系直接关系到疗效。

从今天来看,好多人都会用大承气汤,用了大承气汤不是太过就是不及,取得预期治疗效果总是不够理想。

为什么?关键就是量的问题。

量的比例关系,尤其是方中大黄、厚朴用量的比例关系。

为何要强调这一点?大黄是什么性?厚朴是什么性?它们之间的用量关系。

根据方的组成用量,决定这个方在用法方面直接关系到疗效。

想一个问题,四味药煎煮的方法有几种?四味药煎煮的方法有三种。

先煎枳实、厚朴,大概煮多长时间?二十五分钟。

然后加入大黄,大概煮十五分钟。

猜一猜,芒硝煎煮多长时间?说到这里,先问我们在座的女同学,在家做过饭没有?做过吧?这个问题就好解决了。

问我们男同学在家做过饭没有?男同学最起码应该做过方便面?要问同学们,做饭水烧开了,水要沸腾,水沸腾一次大概需要几分钟?假如说这样大一锅水吧,沸腾起来下来了,大概水滚一下需要几分钟?看看谁做的饭是真的?大概需要几分钟?同学们说一秒钟,那就是一秒钟左右。

芒硝煎煮多长时间?就是一两秒钟。

这个药怎样煎煮?我们要告诉病人,药煎好了,要端下来的时候,往里边一放,估计端下来已经超过两秒钟了。

当然有一个同学说,端下来还是滚的,放到里边也行。

一句话,煎煮的时间一定一定要短。

芒硝这一味药,煎煮的时间长影响疗效。

现在好多大夫开芒硝的时候,干脆说不熬冲服,这是影响疗效。

我们到临床中,应该告诉病人怎样煎煮。

用大承气汤,一定要用名副其实。

大承气汤方的功用四个字概括,峻下热结。

04上篇4 方剂配伍方法、目的和配伍结构这一堂,我们接着上一堂所学习的内容,学习第三个方面,就是针对方药组成而用药,也可以说是针对方药弊端而选用方药。

我想,问同学们一个问题,你们说相对而言,中药毒性大还是西药毒性大呢?都有毒性,相对而言,哪一个毒性大一些?应该是西药吧?相对而言,中药治病见效快,还是西药治病见效快呢?西药。

现在,我和同学们有一个共同的认识,就是西药毒性大,西药治病见效快,这是我们共同的认识。

得出一个结论,就是毒性大,见效快。

根据我们学习中药的知识,你们说中药有没有毒性大的药?有。

作用应该不应该明显?应该明显吧?我们再思考一个问题,人们通常情况下,说中药的毒性也有大的,但是它配在方中,它的毒性是小的,我们在方中,作用也是明显的。

我们再举一个例子。

我们在学习中药的时候大戟,甘遂,芫花这三味药有没有毒性?有吧?作用是一般还是峻猛?说明毒性峻猛。

今年在元月份的时候,有一个男同志,三十多岁,他是什么病呢?西医就是在我们省人民医院明确诊断为脑囊虫病。

他的主要症状表现其中就是一个头痛。

经过检查确诊,西医主张要做手术的,由于他的病变部位是多发性的,再加上本人其他原因,两方面的原因:病变的部位,自己的原因,他不主张做手术。

我们中学有一个老师,和这个人是同乡,他带着病人来看病。

我给他开的方,主要是什么药呢?就是大戟,甘遂,芫花,当然也用大枣,相当于张仲景的一个方,叫十枣汤。

我又给他加甘草,又加海藻,当时还加了一个有毒性的药,叫鸦胆子。

我给他开方,你们说这个方,相对而言有没有毒性?有吧?我给他开方,他吃了这个药,大概第二天还是第三天,他就给我打了一个电话,他说头不痛了。

一下吃了多长时间呢?吃了六个月的时间。

在这六个月的时间里,没有出现头痛。

他问我,需要多长时间再检查?我跟他说,六个月以后。

他不到六个月,他就着急检查,一检查,囊肿没有了。

他到我们省人民医院检查,复查还是在这个医院检查,医院找了几个专家,都觉得不可思议。

肾气丸合方运用——王付肾气丸是临床中辨治肾阴阳俱虚证重要代表方,但临床中病证常表现错综复杂,故往往需要合方以辨治复杂多变的病证。

1、复发性肌肉痉挛肖某,女,35岁。

有多年复发性肌肉痉挛病史,发作时小腿肌肉筋脉僵硬挛急,服用中西药,仅能控制症状,未能达到远期治疗效果。

刻诊:发作时四肢肌肉僵硬挛急,甚于疼痛难忍,因寒诱发,手足不温,口干不欲饮,舌红少苔,脉沉细弱。

辨为阴阳俱虚,筋脉失养证,治当滋补阴阳,调和筋脉,给予肾气丸与芍药甘草汤合方。

生地黄24g,山药12g,山萸肉12g,茯苓10g,牡丹皮10g,泽泻10g,桂枝3g,附子3g,白芍50g,炙甘草50g。

6剂,水煎服,日1剂,每日分3服。

二诊:肌肉筋脉僵硬挛急发作次数减少,以前方6剂。

三诊:手足转温,以前方6剂。

四诊:舌上生苔,以前方6剂。

五诊:未再出现肌肉筋脉僵硬挛急,为了巩固治疗效果,以前方12剂。

随访半年,一切正常。

按):根据因寒诱发,手足不温辨为阳虚,再根据口干不欲饮,舌红少苔辨为阴虚,因四肢肌肉僵硬挛急辨为筋脉失养,以此辨为阴阳俱虚,筋脉失养证。

方以肾气丸滋补阴津,温补阳气;以重用芍药甘草汤益气补血,柔筋缓急。

二方合用,阴阳得以滋补、筋脉得以调和,共奏其效。

2、干燥综合征高某,女,48岁。

有6年干燥综合征病史,曾在多地中西医治疗,均未能取得预期治疗效果,近因病证加重前来诊治。

刻诊:口眼鼻腔干燥,舌皲裂,舌乳头萎缩,手足不温,畏寒怕冷,下肢麻木困重,腰膝疼痛,关节晨僵,阴道黏膜干涩,舌红少苔,脉沉细滑。

辨为阴阳俱虚,痰湿阻滞证,治当滋补阴阳,燥湿化痰,给予肾气丸、百合地黄汤与二陈汤合方。

生地黄50g,山药15g,山萸肉15g,茯苓10g,牡丹皮10g,泽泻10g,桂枝3g,附3g,百合15g,姜半夏15g,陈皮15g,茯苓12g,生姜18g,乌梅2g,炙甘草6g。

12剂,水煎服,日1剂,每日3服。

二诊:口眼鼻腔干燥减轻,以前方6剂。

三诊:手足不温、畏寒怕冷好转,以前方6剂。

全国著名经方大师王付教授研究应用中药十八反是治病的最佳选用研究十八反必须从理论研究到临床应用为基本结合点,深入研究中药“十八反”配伍的理论依据主要有5,其一,众所周知,《伤寒杂病论》是经典临床治病之典范,非用《伤寒杂病论》理论指导临床治病则很难取得临床治病最佳效果,可在《伤寒杂病论》中没有记载“十八反”用药配伍禁忌,所以“十八反”配伍禁忌是没有临床之根据。

其二,在《神农本草经》中虽有“相反”用药之记载,但没有“相反”用药的基本概念,究竟“相反”寓意是什么,迄今为止,还没有统一的认识和确切的结论。

其三,王怀隐《太平圣惠方》、张子和《儒门事亲》虽然强调“十八反”配伍禁忌的理论重要性,但其二者在临床治病中仍用“十八反”配伍用药,可见,其二者研究“十八反”配伍禁忌仅仅是理论上认识,但在临床治病中是丝毫不存在“十八反”配伍禁忌的。

其四、历代有诸多医家如孙思邈、张景岳等在临床治病过程中常常用“十八反”配伍用药辨治各科杂病。

其五,本人在临床治病过程中发现诸多常见病多发病疑难病的病变证机仅仅用一个经方常常有其一定局限性,欲提高治病效果的最佳方法必须重视经方合方,在应用经方合方过程中发现合方中运用“十八反”用药配伍常常能够明显提高治疗效果,如辨治肌肉筋脉骨节病变用半夏泻心汤与乌头汤合方中既用半夏又有川乌,辨治心脑神经血管病变用小柴胡汤与藜芦甘草汤合方中既用人参又用藜芦,辨治胸腔腹腔积液水气病变用十枣汤与小柴胡汤合方中既用大戟、甘遂、芫花又用甘草,辨治糖尿病病变用半夏泻心汤与肾气丸合方中既用半夏又用附子,经过临床中数以万计的病例验证,发现运用“十八反”用药配伍能够明显提高治疗效果,并没有发现“十八反”配伍用药出现不良反应。

总结经方合方治病用药体会,并进行归纳分析研究,再从经方合方中提炼“十八反”用药,得出35首“十八反”组方用药,对此研究主要分为四大部分,第一大部分以乌头、附子、天雄为主所组成的基础用方,即乌头半夏汤、乌头栝楼汤、乌头花粉汤、乌头贝母汤、乌头白敛汤、乌头白及汤、附子半夏汤、附子栝楼汤、附子花粉汤、附子贝母汤、附子白敛汤、附子白及汤、天雄半夏汤、天雄栝楼汤、天雄花粉汤、天雄贝母汤、天雄白敛汤、天雄白及汤等18个基础用方;第二大部分以甘草为主所组成的基础用方,即甘草海藻汤、甘草大戟汤、甘草甘遂汤、甘草芫花汤等4个基础用方;第三大部分以藜芦为主所组成的基础用方,即藜芦人参汤、藜芦苦参汤、藜芦紫参汤、藜芦细辛汤、藜芦芍药汤等5个基础用方;第四大部分是半楼贝敛及乌汤、半楼贝敛及附汤、半楼贝敛及天汤、藻戟遂芫甘草汤、参芍细辛藜芦汤、参藜夏乌藻草汤、参藜夏附藻草汤、参藜夏雄藻草汤等8个基础用方。