高中地理复习 地表形态的塑造共42页文档

- 格式:ppt

- 大小:5.57 MB

- 文档页数:42

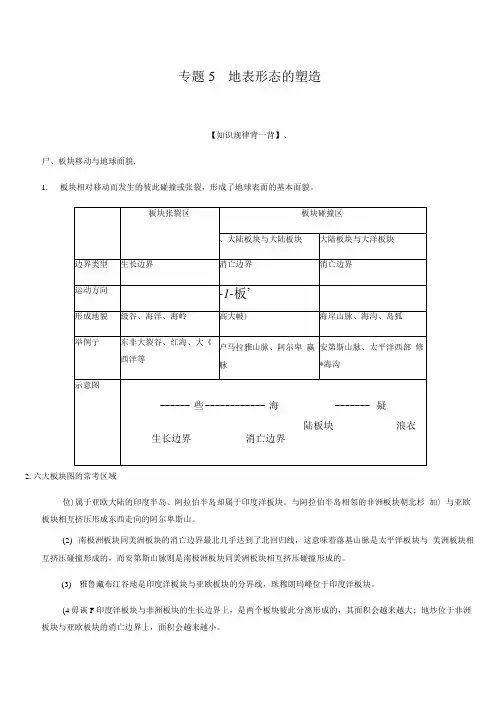

附主要考点答题模式第四章地表形态的塑造复习提纲前言知识1如何描述某区域地形特征(1)地形类型及分布;(2)海拔高度及地面起伏大小;(3)地势变化趋势;(4)典型地貌;(5)海岸线弯曲状况。

2、如何描述某地形区地形特征3、如何描述地势特征第一节:1、地壳运动对地表形态的影响(1)地壳运动的类型(2)水平运动的概念及其对地表形态的影响(3)垂直运动的概念及其对地表形态的影响2、流水、风力、冰川等外力作用及其对地表形态的塑造(1)风化作用与风力作用的区别(2)主要的外力作用与地貌(参考地图册19)3、河流中下游平原的成因(河流堆积作用)4、峡谷(如雅鲁藏布江峡谷、三峡等)的成因地壳抬升,地势高(内力作用);河流侵蚀下切(外力作用)。

5、岩石的类型6、地壳物质循环(岩石圈物质循环模式图的判读)第二节:1、褶皱(1)褶皱的概念(2)背斜与向斜的区别(形态、岩层的新老关系、地貌三方面区别;背斜向斜的判断(3)背斜成山的原因;背斜成谷的原因(4)向斜成谷的原因;向斜成山的原因。

(5)山脉(如科迪勒拉山系、阿尔卑斯山-喜马拉雅山系)的成因2、断层(1)断层的概念(2)渭河平原、宁夏平原、河套平原(经纬度位置要清楚)的成因(3)断块山(如华山、庐山、泰山)的成因(4)主要地质构造的实践意义及其分析3、地表形态对交通运输方式的选择、分布和延伸方向等方面的影响4、山区交通线的选取原则与原因第三节:1、河流地貌的类型2、运用河流侵蚀的知识,分析“V”型河谷的形成。

3、运用河流侵蚀的知识,分析“U”型河谷的形成。

4、河流堆积地貌的类型5、冲积扇-洪积扇其成因6、河漫滩平原的成因7、三角洲的成因8、河流对聚落形成的作用9、河流对聚落规模的影响10、河流对聚落分布的影响11、地形对聚落的影响(参考地图册40)。

地理知识手册第一部分自然地理目录第一单元地球———————————————————3 第一讲地球地图———————————————————4第二讲宇宙中的地球—————————————————10第三讲地球运动———————————————————12第二单元地球上的大气———————————————18 第一讲大气的组成与垂直分层—————————————19 第二讲大气的受热过程————————————————20 第三讲大气运动———————————————————23第四讲气候————————————————————28第五讲全球气候变化对人类活动的影响——————————35第六讲几种重要的天气系统——————————————36第三单元地球上的水————————————————40 第一讲陆地水————————————————————41第二讲海洋水———————————————————45第四单元地表形态的塑造——————————————49 第一讲地球的内部圈层及板块构造学说——————————50第二讲板块构造学说—————————————————51第三讲造成地表形态变化的地质作用——————————53第五单元自然地理环境的整体性和差异性————————56 第一讲地理环境的整体性———————————————56第二讲地理环境的地域分异规律————————————57第四单元地表形态的塑造知识框架:第一讲 地球的内部圈层及岩石圈的物质循环一、地球的外部圈层1.水圈的主体是海洋水,它是一个连续但不规则的圈层。

2.生物圈的特殊性:(1)生物圈占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,是唯一不占有独立空间的圈层。

如图1。

(2)生物圈是最活跃的圈层。

二、地球的内部圈层 1.地震波概念 类型 传播速度 波动方向 通过介质当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性振动并以波的形式向四周传播,这种弹性波叫地震波。

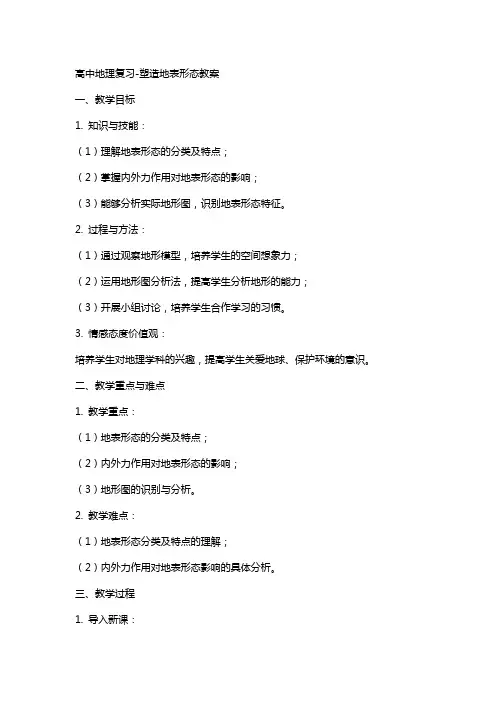

高中地理复习-塑造地表形态教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解地表形态的分类及特点;(2)掌握内外力作用对地表形态的影响;(3)能够分析实际地形图,识别地表形态特征。

2. 过程与方法:(1)通过观察地形模型,培养学生的空间想象力;(2)运用地形图分析法,提高学生分析地形的能力;(3)开展小组讨论,培养学生合作学习的习惯。

3. 情感态度价值观:培养学生对地理学科的兴趣,提高学生关爱地球、保护环境的意识。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)地表形态的分类及特点;(2)内外力作用对地表形态的影响;(3)地形图的识别与分析。

2. 教学难点:(1)地表形态分类及特点的理解;(2)内外力作用对地表形态影响的具体分析。

三、教学过程1. 导入新课:(1)教师展示地表形态图片,引导学生关注地表形态的多样性;2. 知识讲解:(1)教师讲解地表形态的分类及特点;(3)教师通过实例分析,讲解地形图的识别与分析方法。

3. 课堂练习:(1)学生独立完成地形图识别与分析练习题;(2)教师批改并进行讲解,指出错误和不足。

四、课后作业1. 复习地表形态的分类及特点;2. 分析家庭周边的地形图,描述地表形态特征;3. 思考内外力作用对地表形态的影响,并结合实例进行阐述。

五、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,评价学生的学习态度和能力。

2. 课后作业:检查学生完成作业的质量,评价学生对地表形态知识的掌握程度。

3. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的表现,培养学生的合作意识和沟通能力。

六、教学策略1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生主动探究地表形态的成因;2. 利用多媒体技术,展示地形模型和地形图,增强学生对地表形态的认识;3. 创设生活情境,让学生联系实际,提高学生学以致用的能力。

七、教学资源1. 地形模型;2. 地形图;3. 多媒体课件;4. 实例资料。

八、教学步骤1. 展示地表形态图片,引导学生关注地表形态的多样性;2. 讲解地表形态的分类及特点;3. 分析内外力作用对地表形态的影响;4. 讲解地形图的识别与分析方法;5. 课堂练习,学生独立完成地形图识别与分析练习题;6. 教师批改并进行讲解,指出错误和不足。

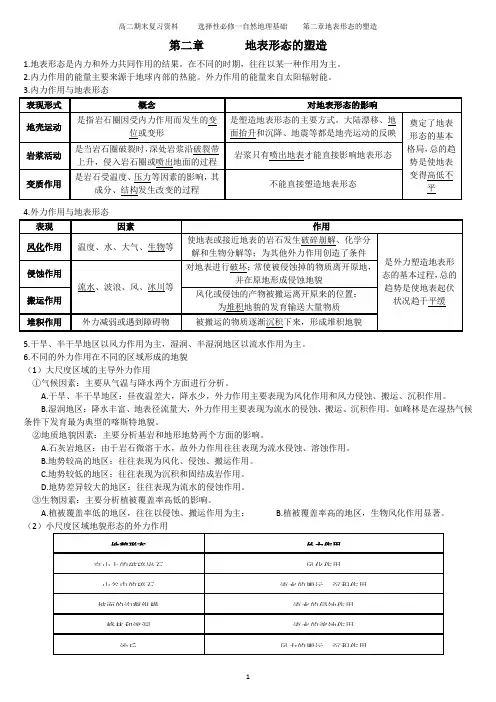

第二章地表形态的塑造1.地表形态是内力和外力共同作用的结果。

在不同的时期,往往以某一种作用为主。

2.内力作用的能量主要来源于地球内部的热能。

外力作用的能量来自太阳辐射能。

5.干旱、半干旱地区以风力作用为主,湿润、半湿润地区以流水作用为主。

6.不同的外力作用在不同的区域形成的地貌(1)大尺度区域的主导外力作用①气候因素:主要从气温与降水两个方面进行分析。

A.干旱、半干旱地区:昼夜温差大,降水少,外力作用主要表现为风化作用和风力侵蚀、搬运、沉积作用。

B.湿润地区:降水丰富、地表径流量大,外力作用主要表现为流水的侵蚀、搬运、沉积作用。

如峰林是在湿热气候条件下发育最为典型的喀斯特地貌。

②地质地貌因素:主要分析基岩和地形地势两个方面的影响。

A.石灰岩地区:由于岩石微溶于水,故外力作用往往表现为流水侵蚀、溶蚀作用。

B.地势较高的地区:往往表现为风化、侵蚀、搬运作用。

C.地势较低的地区:往往表现为沉积和固结成岩作用。

D.地势差异较大的地区:往往表现为流水的侵蚀作用。

③生物因素:主要分析植被覆盖率高低的影响。

A.植被覆盖率低的地区,往往以侵蚀、搬运作用为主;B.植被覆盖率高的地区,生物风化作用显著。

(2)小尺度区域地貌形态的外力作用7.几种外力作用规律的判断(1)沉积规律陆地上的沉积作用可分为风、流水、冰川和湖沼等沉积类型。

其中风力沉积和流水沉积是在碎屑颗粒的重力大于水流或风的搬运力时发生的,一般是颗粒大的、密度大的先沉积,颗粒小、密度小的后沉积,使沉积物按照一定顺序形成有规律的带状分布;冰川的机械沉积多因冰体融化而发生,冰碛物大多没有分选,大小颗粒混杂。

如下图(2)沙丘坡面形态与风力的关系沙丘迎风坡凸而缓,背风坡凹而陡,多呈新月形。

(3)不同河段流水作用的差异①河流上游以流水侵蚀作用为主,如图中A。

②河流中游以流水搬运作用为主,如图中B。

③河流下游以流水沉积作用为主,如图中C。

8.岩浆喷出地表形成的岩石称为喷出岩,岩浆上升未喷出地表冷凝形成的岩石为侵入岩。