米芾行书解析_图文

- 格式:doc

- 大小:326.50 KB

- 文档页数:30

米芾经典代表作品欣赏以及其艺术风格和释文米芾,北宋著名大书画家,鉴藏家。

他的书法极富天真率意的特性,他的艺术道路又不同于苏东坡、黄庭坚等人的求意,而是能集古出新,他开辟了宋代尚意书风的另一条道路,对后世有深远影响。

米芾经典代表作品欣赏:一、米芾《淡墨诗帖》释文:淡墨秋山尽远天暮霞还照紫添烟故人好在重携手不到平山谩五年《淡墨诗帖》赏析:米芾传世作品中以长卷及小品为主,《淡墨诗帖》属米芾行草书中的小品,寥寥廿八字,变法无穷,气象万千。

“淡”、“墨”、“平”等字之浓重与“故”、“人”、“好”等字之轻灵有机的组织在一起,使作品带有音乐般的节奏感。

米芾笔法的多变堪称宋人第一,古人所谓八面开锋,即是指米字而言。

单从此帖的“淡”、“秋”、“远”、“天”、“霞”、“故”、“人”、“不”等字的奈笔来看,各具形态,变化无穷。

【临池要诀】学某家帖要学其特点,方易见功。

临写此贴,特别要重视“墨”、“秋”、“尽”、“天”、“添”、“年”等字的神情气韵,以及通篇章法上的轻重缓急。

二、米芾《苕溪诗卷》欣赏释文:将之苕溪戏作呈诸友松竹留因夏溪山去为秋久赓白雪咏更度采菱讴《苕溪诗卷》赏析:《苕溪诗卷》写于宋哲宗元祐三年(一○八八年),是米芾三十七岁时的书法作品,是其传世墨迹中的代表作之一。

米芾书体的特点可归结为“淋漓畅快、奇变纵横”八字。

前人对米字的评说也很多,如“沉着痛快、如乘骏马、进退裕如,不烦鞭勒”(赵构)、“如快剑阵,强弩射千里,所当穿彻”(黄庭坚)等,都有助于我们理解米芾的风格。

米芾自己也提出“无往不收,无垂不缩”等理论,学习米字时可以作为参考。

此帖是米芾的代表作之一,字数较多,是系统地学习米字的好范本。

如通过临写此贴,能掌握米字笔势“纵横开阖,转折如意”的特点,便可谓窥得米字堂奥矣,既而再进一步去临写《蜀素帖》、《方圆庵》。

三、米芾《彦和帖》彦和帖台北故宫博物院藏[释文]芾顿首启。

经宿。

尊候冲胜。

山试纳文府。

且看芭山。

米芾各个阶段书法特征米芾(1051-1107年),字元振,号称“汝南狂生”,是中国宋代著名的书法家和画家。

他的书法风格独特、意境深邃,是中国书坛上的一位极富影响力的大家。

今天我们将针对米芾各个阶段的书法特征进行创作,供大家参考。

一、初期米芾十分热爱书法,他的书法刚开始还比较崎岖粗犷,给人以豪迈不拘的感觉。

但是,他的书法却蕴含着浓郁的气韵和独特的艺术特征。

米芾在他的书法中,注重力度的运用,格调宏实,字迹苍劲有力,奔放不羁的气质与日俱增,造成了很大的震撼性,给人留下了深刻的印象。

二、中期米芾的书法在到达中期时,经历了一定的演变和改变。

他开始注重笔画的流畅和谐,追求对笔画用劲的变化和模式的推陈出新。

同时,他对于字形的变化尤其注重,在书写时穿插了骨相、点画等元素,用笔势展示出笔力的华丽韵味。

相比之前,他笔力略为平和,但依然保持了独特的风格,气韵犹存。

三、成熟期学术上认为米芾的书法成熟期出现在北宋“宣和年间”,此时他的书法已经发展到了极致。

米芾在书法中,最为重视的是"意"和"形"的结合。

他的书法刚劲有力,丰腴浩荡,朴质自然,并将自身的情趣注入到书写中,形成了独成一体的风格。

由于他视物以己,化境以形,在书法上他只重意境,不拘形式,形神并重,寓意深奥,可以说他的书法已经达到了以“神为主”的境界。

四、晚年期米芾进入晚年之后,仍然不断地探索书法艺术的新天地,不变的追求是“天人合一”,以及“发扬中国传统文化精华,加强笔画造型的平衡和动态感,以及灵韵墨心蕴含的深邃性”。

晚年的他风格凝炼,不再求变,在字形设计上追求深层次的内涵和更高的艺术境界,以自然、奔放而蕴涵深邃的艺术之美,仍然是当时众人所钦佩的。

总结米芾是中国文学史上著名的文化名人之一,他的书法艺术独树一帜,给后世中国书法艺术带来了很大的影响。

米芾的书法风格随着自身的成长不断地改变和升华,经历了初期、中期、成熟期到晚年期的不同阶段,每一个阶段都有其独具特色的代码,使其笔下的文字和书法饱含着中国文化和艺术的深层意义。

米芾书法笔画讲解

米芾的书法在笔画方面有着独特的特点和技巧。

以下是对米芾书法笔画的一些讲解:1.锋芒毕露:米芾的书法笔画往往锋芒毕露,给人一种矫健有力的感觉。

这是因为他

在书写时采用了“弩法”,即用力均匀,使得笔锋始终保持一定的角度,从而在笔画中表现出一种锐利的锋芒。

2.圆润饱满:米芾的书法笔画不仅锋芒毕露,同时也圆润饱满,富有立体感。

这是因

为他注重运笔的技巧,通过适当的提按和转折,使得笔画既有粗细变化,又富有层次感。

3.节奏感强:米芾的书法笔画节奏感强,每一笔都有所不同,富有变化。

他在书写时

注重笔画的快慢、轻重、粗细等变化,使得整个字形看起来流畅自然,极具动感。

4.结构奇特:米芾的书法结构奇特,常常不拘一格。

他善于打破常规,将笔画进行各

种变幻和组合,形成独特的字形和风格。

这种独特的结构使得米芾的书法在整体上呈现出一种自由、不羁的艺术特点。

总之,米芾的书法笔画在运笔、节奏、结构和风格等方面都有着独特的特点和技巧。

这些技巧的运用使得米芾的书法在笔画方面达到了极高的水平,成为了中国书法史上的一位杰出代表。

学米芾行书的朋友都收藏了,多图详解米芾的每一个字!16个字代表米芾特色《蜀素帖》是练习行书的书法爱好者的必修课之一,米芾的这件作品写得十分灵动,用笔和结构特色非常明显,最能体系米芾沉着痛快的感觉。

本文选取16个最能代表米芾好书法特色的字,进行单字解析,以飨读者。

一、凌凌字本是左右结构,一般人行书往往容易把它写得很散。

米芾这个凌字处理得很巧妙,他把左边两点水,有意地往上提升,跟右边紧密地结合在一起,使得左右两部分非常紧凑。

二、古这个字字形结构比较简单,但是并不好写。

米芾的巧妙之处,将“古”字写得像一个倒三角形,上面大,下面小,这样就形成了一种险绝之势。

用笔比较厚重,中锋行笔缓慢,写出了古朴厚重的味道。

三、牵“牵”字写得非常灵动轻巧,笔法上以中锋用笔为主,上大下小的结构,加上造型上取斜视,配以柔韧的线条,起笔很高,有意拉开距离,使全字斜中求正、收放自如。

四、旖这个字的结构上左右相互依靠,下半部分形成巨大空间。

笔法上左边的首点圆润,撇与横折挨得很紧。

右边的最后一笔,拖得很长,以蟹爪钩收笔,这是米芾的典型写法。

五、得“得”字左右结构,左边取斜势,右边取起正势,一斜一正,相得益彰。

左边形体收敛,右边结构放纵,左右间相互依靠,中间又有大片的空白,显得疏密有致。

六、寒“寒”字写的形体挺拔,侧锋起笔,宝盖头的提按,使得笔法跳跃,很有韧劲。

中间两竖写得很挺拔,右边捺笔收敛为点,与下面两点参差错落,收放有度。

试想一下,如果把右边的捺画写长,那就不好看了。

七、附“附”字写得非常巧妙。

一方面,在形体上进行了笔画精简,将原本复杂的笔画,化繁为简。

另一方面,写得参差错落,重点体现在三笔竖画上面,无论是长短、轻重、方向,都不相同,体现了求同存异、不拘一格的艺术特色。

八、雨“雨”字写得活泼可爱,疏密有致。

以中锋的用笔方式轻盈流畅地写下,起笔化横为点,下半部分开张,中间四点以牵丝相连,浓重收敛,形成虚实对比关系。

九、垂垂字写得张扬而又稳重,如果把外形用笔画连接起来,就形成了一个稳定的三角形。

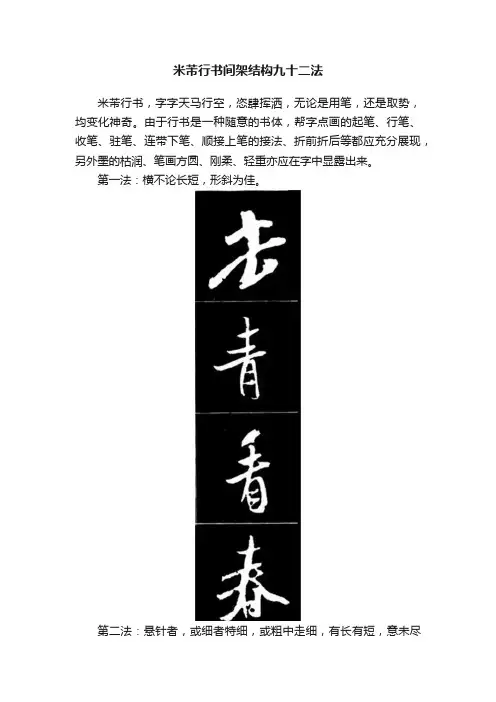

米芾行书间架结构九十二法米芾行书,字字天马行空,恣肆挥洒,无论是用笔,还是取势,均变化神奇。

由于行书是一种随意的书体,帮字点画的起笔、行笔、收笔、驻笔、连带下笔、顺接上笔的接法、折前折后等都应充分展现,另外墨的枯润、笔画方圆、刚柔、轻重亦应在字中显露出来。

第一法:横不论长短,形斜为佳。

第二法:悬针者,或细者特细,或粗中走细,有长有短,意未尽又生笔意。

第三法:垂露者,或逆锋提起,或戛然而止,各具面目。

第四法:多钩者,或挑或驻,或隐或一带面下。

第五法:撇缩捺伸,捺不宜短。

第六法:捺缩撇伸,撇宜长劲。

第七法:宝盖之钩,或长或短,或顺锋或挑锋。

第八法:纵腕之法,钩身弯折,末端或伸钩或平出或翘出。

第九法:盖下之法,撇捺或伸展均匀,或撇展捺收。

第十法:撇重者,收放自如。

第十一法:四点者,或为点,或为横,或为波横。

第十二法:散水法,或危如坠石,或盘金屈铁,或线条流畅,或凝重坚毅。

第十三法:纵戈之字,戈钩或挑或驻。

第十四法:平钩之法,或直或弯,顺笔而为。

第十五法:末钩法,宜平出,钩上侧呈平状。

第十六法:心钩法,钩身宜曲,二三点常连。

第十七法:圆折之字,折肩圆转,动中含静。

第十八法:方折之字,折肩外拓,顿挫折行,静中有动。

第十九法:重撇之字,丰满而呆板。

第二十法:右角上斜,偏侧取势。

第二十一法:以点代捺,中为常理。

二、欹侧生势,寓变化于整齐之中欹侧生势是行书的最显著特征之一。

王羲之行书首创一风格,为后世树立了行书的典范。

欹侧主要是指夸张字中某一部分,或削减字中某一部分,加大横画斜度,或抬高字形右上角,或调整字间架组成正斜比例,使字形出现参差错落、俯仰欹侧之势,并具备婀娜多姿、峭拨开张的艺术美。

第二十二法:左欹之字,竖向左斜,成欹仰之形。

第二十三法:右侧之字,竖向右倾成右侧之势。

第二十四法:上欹下侧,上下两部向相反方向倾斜。

第二十五法:左欹右侧,或左向右斜或右向左斜,成欹侧之势。

第二十六法:有提有按,动静相宜,韵味十足。

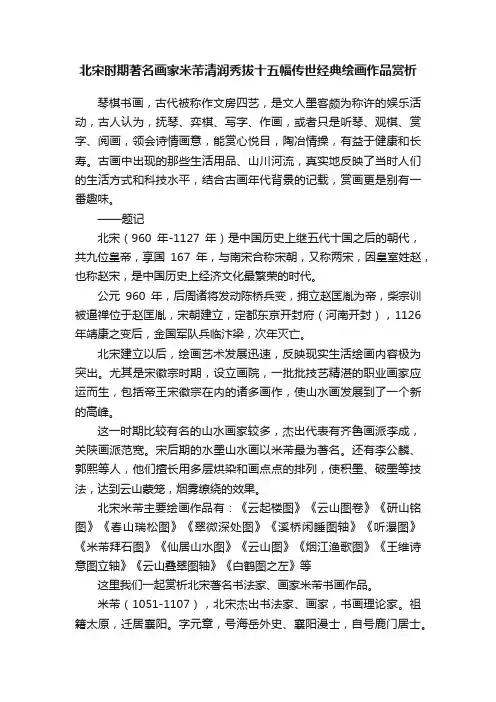

北宋时期著名画家米芾清润秀拔十五幅传世经典绘画作品赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

古画中出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合古画年代背景的记载,赏画更是别有一番趣味。

——题记北宋(960年-1127年)是中国历史上继五代十国之后的朝代,共九位皇帝,享国167年,与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋,是中国历史上经济文化最繁荣的时代。

公元960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,柴宗训被逼禅位于赵匡胤,宋朝建立,定都东京开封府(河南开封),1126年靖康之变后,金国军队兵临汴梁,次年灭亡。

北宋建立以后,绘画艺术发展迅速,反映现实生活绘画内容极为突出。

尤其是宋徽宗时期,设立画院,一批批技艺精湛的职业画家应运而生,包括帝王宋徽宗在内的诸多画作,使山水画发展到了一个新的高峰。

这一时期比较有名的山水画家较多,杰出代表有齐鲁画派李成,关陕画派范宽。

宋后期的水墨山水画以米芾最为著名。

还有李公麟、郭熙等人,他们擅长用多层烘染和画点点的排列,使积墨、破墨等技法,达到云山蒙笼,烟雾缭绕的效果。

北宋米芾主要绘画作品有:《云起楼图》《云山图卷》《研山铭图》《春山瑞松图》《翠微深处图》《溪桥闲睡图轴》《听瀑图》《米芾拜石图》《仙居山水图》《云山图》《烟江渔歌图》《王维诗意图立轴》《云山叠翠图轴》《白鹤图之左》等这里我们一起赏析北宋著名书法家、画家米芾书画作品。

米芾(1051-1107),北宋杰出书法家、画家,书画理论家。

祖籍太原,迁居襄阳。

字元章,号海岳外史、襄阳漫士,自号鹿门居士。

天资高迈、人物萧散,好洁成癖。

被服效唐人,多蓄奇石。

人称“米南宫”、“米癲”。

能诗文,书画自成一家。

对后世影响很大。

能画枯木竹石,时出新意,又能画山水,创为水墨云山墨戏,烟云掩映,平淡天真。

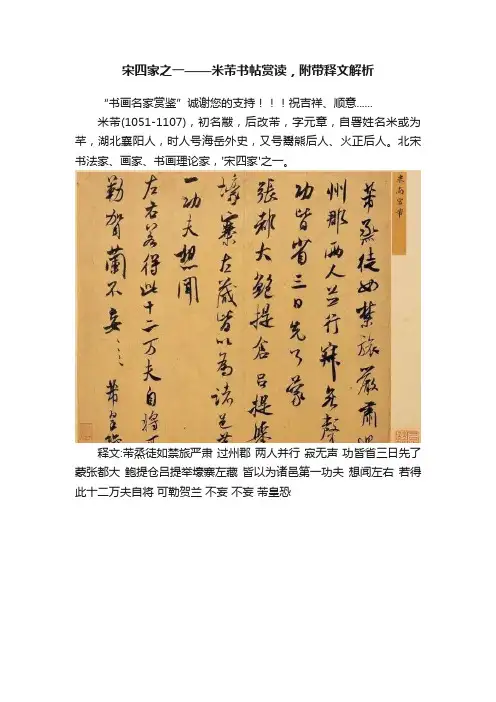

宋四家之一——米芾书帖赏读,附带释文解析“书画名家赏鉴”诚谢您的支持祝吉祥、顺意......米芾(1051-1107),初名黻,后改芾,字元章,自署姓名米或为芊,湖北襄阳人,时人号海岳外史,又号鬻熊后人、火正后人。

北宋书法家、画家、书画理论家,'宋四家'之一。

释文:芾烝徒如禁旅严肃过州郡两人并行寂无声功皆省三日先了蒙张都大鲍提仓吕提举壕寨左藏皆以为诸邑第一功夫想闻左右若得此十二万夫自将可勒贺兰不妄不妄芾皇恐释文:丹阳米甚贵请一航载米百斛来换玉笔架如何早一报恐他人先芾顿首释文:敬闻命此石亦不恶业镜在台州耳芾顿首伯充台坐彦臣如何释文:真酥一斤少将微意欲置些果实去又一兵陆行难将都门有干示下酥是胡西辅所送芾皇恐顿首虞老可喜必相从欢释文:研山铭为李后主旧物米老平生好石获此一奇而铭以传之宣其书迹之尤奇也昔董思翁极崇仰米书而微嫌其不淡然米书之妙在得势如天马行空不可控勒故独能雄视千古正不必徒从淡求之落此卷则朴拙疏瘦岂其得意时心手两忘偶然而得之耶使思翁见之当别说矣乾隆戊子十一月昌平陈浩题卷首图片省略日本前首相犬养毅题迎首鸢飞鱼跃释文:研山铭五色水浮昆仑潭在顶出黑云挂龙怪烁电痕下震霆泽厚坤极变化阖道门宝晋山前轩书释文:芾顿首再启芾逃暑□山幸兹安适人生幻法中□□为虐而热而恼谚以贵□所同者热耳讶挚在清□之中南山之阴经暑衿□一热恼中而获逃此非幸□□ 秋可去此遂吐车茵芾顿首再启释文:闻张都大宣德权提举榆柳局在杞(耜)者倘蒙明公荐此职为成此河事致薄效何如芾再拜南京以上曲多未尝浅又以明曲则水逶迤又自来南京以上方有水头以曲折乃能到向下则无水头此理是否释文:新得紫金右军乡石力疾书数日也吾不来果不复来用此石矣元章释文:芾顿首再启弊邑幸岁丰无事足以养拙茍禄无足为者然明公初当轴当措生民于仁寿县令承流宣化惟日拭目倾听徐与含灵共陶至化而已芾顿首再启释文:芾顿首早拜见值雨草草不知轴议何者为如法可换更告批及今且驰纳芾皇(惶)恐顿首伯充防御台坐庭下石如何去里去住不过数日也释文:百五十千与宗正争取苏氏王略右军帖获之梁唐御府跋记完备黄秘阁知之可问也人生贵适意吾友觑一玉格十五年不入手一旦光照宇宙巍峨至前去一百碎故纸知他真伪且各足所好而已幸图之米君若一旦先朝露吾儿吝万金不肯出芾顿首释文:芾再启贺铸能道行乐慰人意玉笔格十袭收秘何如两足其好人生几何各阏其欲即有意一介的可委者同去人付子敬二帖来授玉格却付一轴去足示俗目贺见此中本乃云公所收纸黑显伪者此理如何一决无惑芾再拜米芾〈褚摹兰亭跋赞〉释文:右米姓秘玩天下法书第一唐太宗既获此书使冯承素韩道政赵模诸葛贞之流模赐王公褚遂良时为起居郎盖检校而已此轴在苏氏命为褚模观意易改误数字真是褚笔落笔直书馀皆双勾清润有秀气转折芒锷备尽与真无异非知书者所不能到世俗所收或肥或瘦乃是工人所作正以此本为定熠熠客星岂晋所得卷器泉石流腴翰墨戏着谈标书存马式郁郁昭陵玉椀已出戎温无类谁宝真物水月何殊志专乃一绣缫金鐍猗欤元章守之勿失元佑戊辰获此书崇宁壬午六月大江济川亭舟对紫金避暑手装米芾释文:司谏台坐芾我思岳麓抱黄阁飞泉元在半天落石鲸吐水(点去)出湔一里赤日雾起阴纷薄我曾坐石浸足眠时项抵水洗背肩客时效我病欲死一夜转筋着艾燃(下注:关漼)如今病渴拥炉坐安得缩却三十年呜呼安得缩却三十年重往坐石浸足眠释文:芾非才当剧咫尺音敬X然比想庆侍为道增胜小诗因以奉寄希声吾英友芾上竹前槐后午阴繁壶领华胥屡往还雅兴欲为十客具人和端使一身闲释文:黻顿首再拜后进邂逅长者于此数厕坐末款闻议论下情慰忭慰忭属以登舟即迳出关以避交游出饯遂末遑只造舟次其为瞻慕曷胜下情谨附便奉启不宣黻顿首再拜知府大夫丈棨下释文:昨日陈揽戢戢之胜鹿得鹿宜俟之已约束后生同人莫不用烦他人也轸之只如平生十官如到部未缘面见欲罄绅区区也芾顿首再拜释文:五月四日芾启蒙书为尉(通慰)审道味清适涟陋邦也林君必能言之他至此见未有所止蹄涔不能容吞舟闽氏泛海客游甚众求门馆者常十辈寺院下满林亦在寺也莱去海出陆有十程已贻书应求倘能具事力至海乃可此一舟至海三日尔御寇所居国不足岂贤者欲去之兆乎呵呵甘贫乐淡乃士常事一动未可知宜审决去就也便中奉状芾顿首葛君德忱阁下释文:厚不敢着潜夫常贫须漫仕闲禄是身荣不托先生第终成俗吏名重缄议法口静洗看山睛夷惠中何有图书老此生释文:芾顿首启经宿尊候冲胜山试纳文府且看芭山暂给一视其背即定交也少顷勿复言芾顿首彦和国士本欲来日送月明遂今夕送耳释文:中秋登海岱楼作目穷淮海两如银万道虹光育蚌珍天上若无修月户桂枝撑损向西轮三四次写间有一两字好目穷淮海两如银万道虹光育蚌珍天上若无修月户桂枝撑损向东轮信书亦一难事释文:芾箧中怀素帖如何乃长安李氏之物王起部薛道祖一见便惊云自李归黄氏者也芾购于任道家一年扬州送酒百余尊其它不论帖公亦尝见也如许即并驰上研山明日归也更乞一言芾顿首再拜景文隰公阁下释文:芾启久违倾仰夏序清和起居何如衰年趋(趋)召不得久留伏惟珍爱米—斛将微意轻尠(鲜)悚仄馀惟加爱加爱芾顿首窦先生侍右释文:此晋纸式也可为之越竹千杵裁出陶竹乃复不可杵只如此者乃佳耳老来失第三儿遂独出入不得孤怀寥落顿衰飕气血非昔大儿三十岁治家能干且慰目前书画自怡外无所慕二曾常见之甚安芾顿首释文:蒙面谕浙干具如后恐公忙托鼎承长洲县西寺前僧正宝月大师收翟院深山水两帧第二帧上一秀才跨马元要五千卖只着三千后来宝月五千买了如肯辍元直上增数千买取苏州州衙前西南上是晋公绘像恩泽丁承务家秀才丞相孙新自京师出来有草书一纸黄纸玉轴间道有数小真字注不识草字末有来戏二字向要十五千只着他十千遂不成今知在如十五千肯告买取更增三二千不妨董其昌题跋米芾《蜀素帖》释文:李太师收晋贤十四帖武帝王戎书若篆籀谢安格在子敬上真宜批帖尾也释文:草书若不入晋人格辙徒成下品张颠俗子变乱古法惊诸凡夫自有识者怀素少加平淡稍到天成而时代压之不能高古高闲而下但可悬之酒肆光尤可憎恶也。

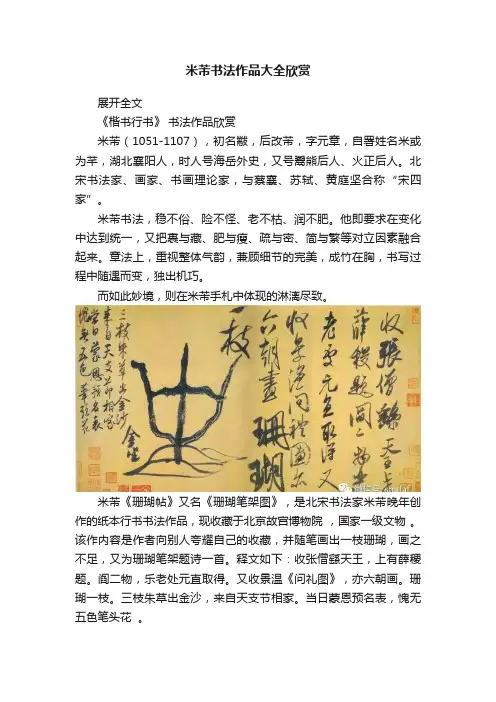

米芾书法作品大全欣赏展开全文《楷书行书》书法作品欣赏米芾(1051-1107),初名黻,后改芾,字元章,自署姓名米或为芊,湖北襄阳人,时人号海岳外史,又号鬻熊后人、火正后人。

北宋书法家、画家、书画理论家,与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”。

米芾书法,稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥。

他即要求在变化中达到统一,又把裹与藏、肥与瘦、疏与密、简与繁等对立因素融合起来。

章法上,重视整体气韵,兼顾细节的完美,成竹在胸,书写过程中随遇而变,独出机巧。

而如此妙境,则在米芾手札中体现的淋漓尽致。

米芾《珊瑚帖》又名《珊瑚笔架图》,是北宋书法家米芾晚年创作的纸本行书书法作品,现收藏于北京故宫博物院,国家一级文物。

该作内容是作者向别人夸耀自己的收藏,并随笔画出一枝珊瑚,画之不足,又为珊瑚笔架题诗一首。

释文如下:收张僧繇天王,上有薛稷题。

阎二物,乐老处元直取得。

又收景温《问礼图》,亦六朝画。

珊瑚一枝。

三枝朱草出金沙,来自天支节相家。

当日蒙恩预名表,愧无五色笔头花。

米芾《德忱帖》,纸本,行草书纵25.4厘米,横78.6厘米,台北故宫博物院藏。

释文:五月四日,芾启:蒙书为尉(通慰),审道味清适。

涟,陋邦也,林君必能言之。

他至此,见未有所止,蹄涔不能容吞舟。

闽氏泛海,客游甚众,求门馆者常十辈,寺院下满,林亦在寺也。

莱去海出陆有十程,已贻书应求,倘能具事,力至海乃可,此一舟至海三日尔。

海鳇云自山东来,在弊邑境未过来尔。

御寇所居,国不足,岂贤者欲去之兆乎?呵呵!甘贫乐淡,乃士常事,一动未可知,宜审决去就也。

便中奉状。

芾顿首。

葛君德忱阁下。

《临沂使君帖》纵31.4厘米,横25.1厘米释文:芾顿首。

戎帖一、薛帖五上纳,阴郁,为况如何?芾顿首。

临沂使君麾下。

《伯充帖》纵27.8厘米,横39.8厘米释文:十一月廿五日。

芾顿首启。

辱教。

天下第一者。

恐失了眼目。

但怵以相知。

难却尔。

区区思仰不尽言。

同官行。

奉数字。

草草。

芾顿首。

伯充台坐。

《清和帖》纵28.3厘米,横38.5厘米释文:芾启。

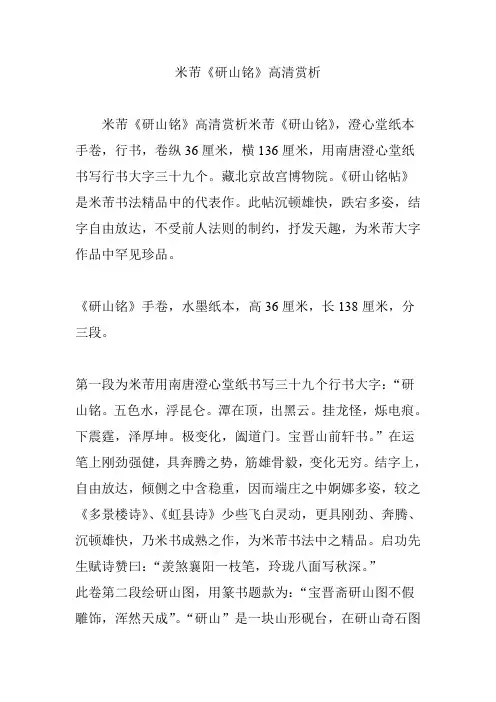

米芾《研山铭》高清赏析米芾《研山铭》高清赏析米芾《研山铭》,澄心堂纸本手卷,行书,卷纵36厘米,横136厘米,用南唐澄心堂纸书写行书大字三十九个。

藏北京故宫博物院。

《研山铭帖》是米芾书法精品中的代表作。

此帖沉顿雄快,跌宕多姿,结字自由放达,不受前人法则的制约,抒发天趣,为米芾大字作品中罕见珍品。

《研山铭》手卷,水墨纸本,高36厘米,长138厘米,分三段。

第一段为米芾用南唐澄心堂纸书写三十九个行书大字:“研山铭。

五色水,浮昆仑。

潭在顶,出黑云。

挂龙怪,烁电痕。

下震霆,泽厚坤。

极变化,阖道门。

宝晋山前轩书。

”在运笔上刚劲强健,具奔腾之势,筋雄骨毅,变化无穷。

结字上,自由放达,倾侧之中含稳重,因而端庄之中婀娜多姿,较之《多景楼诗》、《虹县诗》少些飞白灵动,更具刚劲、奔腾、沉顿雄快,乃米书成熟之作,为米芾书法中之精品。

启功先生赋诗赞曰:“羡煞襄阳一枝笔,玲珑八面写秋深。

”此卷第二段绘研山图,用篆书题款为:“宝晋斋研山图不假雕饰,浑然天成”。

“研山”是一块山形砚台,在研山奇石图的各部位,用隶书标明:“华盖峰、月严、方坛、翠峦、玉笋下洞口、下洞三折通上洞、予尝神游於其间、龙池、遇天欲雨则津润、滴水小许在池内、经旬不竭。

”为米芾之子米友仁的行书题识:“右研山铭,先臣芾真迹,臣米友仁鉴定恭跋。

”米芾外甥金代王庭筠题跋:“鸟迹雀形,字意极古,变志万状,笔底有神,黄华老人王庭筠。

”清代尤长笔法的书画家陈浩题作隽永的跋尾:“研山铭为李后主旧物,米老平生好石,获此一奇而铭,以传之。

宣其书迹之尤奇也,昔董思翁极崇仰米书,而微嫌其不淡然。

米书之妙,在得势如天马行空,不可控勒,故独能雄视千古,正不必徒从淡求之。

落此卷则朴拙疏瘦,岂其得意时心手两忘,偶然而得之耶,使思翁见之,当别说矣。

乾隆戊子十一月,昌平陈浩题。

”日本前首相犬养毅题迎首:“鸢飞鱼跃”。

米芾书法鉴賞(上卷)宋米芾《跋殷令名碑帖》行书<此帖线条优美、笔法精巧,在秀丽、清雅中有一种律动性。

给人以十分儒雅可爱的感觉。

>宋米芾《拜中岳命诗帖》行书<素笺纸本,纵29.3cm横101.8cm。

此作是米芾著名的行书作品之一。

卷首署“拜中岳命作”五字,卷前引首为清高宗弘历(乾隆)题“南宫逸翰”四大字,卷后有元代倪瓒跋。

此帖行笔已向外拓,字形宽绰,散朗多姿,取众家之长而自出新意。

章法疏落,行距较宽,但笔法穷极精密,转换多姿,有放纵倾侧之态。

他的悬手书是自幼写壁练就的,所以才能如此颐指气使,纵横如意。

此时米芾的书法已完全成熟,笔法清劲,结构稍见谲宕,较之其晚年的纵逸丰肥,尤显刻意,是米芾的精进之作。

>宋米芾《伯充帖》行草书<纸本。

信札一则。

约书于北宋哲宗绍圣四年(1097)十一月二十五日。

纵27.8厘米,横39.8厘米。

释文:十一月廿五日。

芾顿首启。

辱教。

天下第一者。

恐失了眼目。

但怵以相知。

难却尔。

区区思仰不尽言。

同官行。

奉数字。

草草。

芾顿首伯充台坐。

>宋米芾《捕蝗帖》行书<此帖风格与米芾一般书作有些不同。

该作笔画较为粗犷恣肆,形成险中有稳、拙中见巧的重要特色。

>宋米芾《草书四帖》草书<是米芾草书佳作之一。

米芾平生属意于行书,于草书并非专攻,但他对草书却有自己独到的见解,认为草书应师法晋人。

所以米芾所作的草书尽是上追晋人遗规,字字独立,取法古淡沉着,不以缠绕为能事,点画高古,在北宋时期的小草中属于上乘之作。

《元日帖》《吾友帖》《海岱帖》《中秋、目穷合帖》合装而成,故称《草书四帖》,又可称《草书五帖》。

学米芾加微信shufayi01咨询>宋米芾《道林诗帖》行书<纸本。

纵30.l厘米,横42.8厘米。

北京故宫博物院藏。

鉴藏印记:“采秀堂”(朱文)、“紫芝堂印”(朱文)、“赵礼用观”(朱文)、“吴郡董宜阳印”(白文)、“全卿”(朱文半印)、“真赏”(朱文半印)等。

此帖运笔如刷,笔力遒劲,结态造势宽展肥美,为米氏之精品。

行书米芾笔法

行书是中国书法中的一种,也是最具有艺术性的一种书体。

米芾是宋代著名的书法家、画家和文学家,被誉为“书圣”。

他的行书笔法非常独特,具有极高的艺术价值。

米芾的行书笔法主要有以下特点:

一、气势雄浑,笔画有力。

米芾的行书笔画重、浓、粗,给人以强烈的视觉冲击力。

用笔有力,形成了磅礴的气势。

二、结构严谨,布局严谨。

米芾的行书结构紧密,布局严谨,将文字排列得整整齐齐,几乎没有一笔多余。

这使得字体显得非常美观。

三、意境深邃,形神兼备。

米芾的行书富有灵韵和内涵,不仅注重字形的美观,更讲求意境的表现。

他的字体在表现形式美的同时,也能表现出深邃的文化内涵。

四、技法独特,创新精神。

米芾的行书中还有一些独特的技法,如“颠倒波浪”、“重光重影”等,这些创新精神在当时非常引人注目。

总之,米芾的行书笔法兼具力与美、结构严谨、意境深邃、技法独特等特点,是中国书法艺术中的一个瑰宝。

- 1 -。

米芾《多景楼诗册》行书附释文

米芾《多景楼诗册》纸本,上海博物馆藏,由11开册页组成,每页纸本纵31.2厘米、横53.1厘米,共写有41行字,每行有的为二三字,有的则只有一字,充分显示了米芾大字行书的磅礴气魄。

《多景楼诗册》原为长卷,在宋时已被人装裱成册,明清时期为不少收藏家递藏,是流传有序的书法巨迹。

此册米芾行书十一开,无款印。

所书从头至末,风樯阵马,沉着通快,一气呵成。

崇宁元年(1102),同朝何执中跋为米芾所作。

台北叶公超亦有一本,两者皆疑为摹本。

《多景楼诗册》是米芾晚期大字作品,与他30来岁时创作的《吴江舟中诗》比较,明显用笔老辣、厚重,间架欹侧中见稳健,极为豪放,笔力雄伟。

面对《多景楼诗册》,可以想象出米芾挥毫时“神游八极,眼空四海”的气魄。

他自称“刷字”的运笔方式在此册中表现得极为明显,许多笔画的起笔呈现散开的锋毫。

一些竖笔、撇笔因运行急速而留出飞白。

整幅作品气势豪迈,跌宕的笔画间蕴涵着巨大的张力。

【1】华胥兜率

【2】梦曾游,天

【3】下江山第一楼。

【4】冉冉明廷万

【5】灵入,迢迢溟

【6】海六鳌愁。

指

【7】分坱圠方舆露,

【8】顶矗昭回列纬

【9】浮。

衲子来时多

【10】泛钵,汉星归未

【11】觉经牛。

云移

【12】怒翼搏千

【13】里,气霁刚

【14】风御九秋。

【15】康乐平生【16】追壮观,未【17】知席上极沧【18】洲。

【19】多景楼。

【20】禅师有建楼【21】之意。

故书。

天下第一行书美帖米芾《蜀素帖》及临习要点米芾,可谓北宋书画界的天才,其山水画因其大写意之风,被誉为“米家山水”,而其书法因其癫狂个性和不拘一体被后世称为“米体”,可见功力。

米芾集书画家、鉴定家、收藏家于一身。

与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”。

因其为书痴迷,癫狂而怪诞,米芾又被人称为“米疯子”。

据传,米芾路遇石头,膜拜不已,遂称石头为兄,可见其为书而痴,为人而痴之性情与境界。

米芾行书《蜀素帖》被誉为天下第一美帖,融裹藏、肥瘦、疏密、简繁于一体,书写中一泻千里而又随意而安,举重若轻,独出机巧。

而侧倾体势尚能欲左先右,欲扬先抑。

向背、转折、顿挫体式之曼妙,俊逸飞扬、跌宕跳跃的华美神气得千古书法之雄厚底气。

出水芙蓉,点石成金而丝毫不矫揉造作。

米芾《蜀素帖》墨迹绢本行书纵31厘米,横231厘米书于宋哲宗元祐三年(1088年)《蜀素帖》书于乌丝栏内,但气势丝毫不受局限,率意放纵,用笔俊迈,笔势飞动,提按转折挑,曲尽变化。

《拟古》二首尚出以行惜,愈到后面愈飞动洒脱,神采超逸。

米芾用笔喜"八面出锋",变化莫测。

此帖用笔多变,正侧藏露,长短粗细,体态万千,充分体现了他“刷字”的独特风格。

因蜀素粗糙,书时全力以赴,故董其昌在《蜀素帖》后跋曰:“此卷如狮子搏象,以全力赴之,当为生平合作”。

另外,由于丝绸织品不易受墨而出现了较多的枯笔,使通篇墨色有浓有淡,如渴骥奔泉,更觉精彩动人。

《蜀素帖》原大高清宣纸复制实拍细节怎样临习蜀素帖?要正确读贴。

临摹的好坏,很大程度上取决于读帖,这里所说的读,是指对范本的细细揣摩、欣赏与分析。

第一,要领略《蜀素帖》的总体风格及其精神气质。

米芾书法取径甚高,做为宋代尚意书风的代表人物,他精研晋法,同时对历代名迹也都精临过。

帖中所透露出的那种“天马脱衔,追风逐电”和筋骨丰润,仪态万方的风神气质,并不是一下就可以把握的,必须长时间的观幕、领会。

《蜀素帖》原大高清宣纸复制实拍细节第二,要注意通篇的章法。

一、米芾及其《蜀素帖》米芾(1051—1107),初名黻,字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士,世居太原,继迁襄阳(今属湖北),后居润州(今江苏镇江)。

徽宗召为书画学博士,曾任礼部员外郎,人称“米南宫”。

因才华横溢而狂放不羁,故又称“米颠”。

《宣和书谱》说他:“大抵书效羲之,诗追李白,篆宗史籀,隶法师宜官;自谓‘善书者只有一笔,我独有四面’,识者然之。

方芾书时,其寸纸数字人争售之,以为珍玩。

”米芾在继承二王书法传统上下过苦工夫,可谓已登堂人室。

其真、草、隶、篆、行兼擅,而尤以行草书见长。

他自称“刷字”,是指他用笔迅疾而劲健,尽兴尽势尽力,追求“刷”的意味、气魄、力量,追求自然。

他的书法作品,无论诗帖,还是尺牍、题跋,都具有痛快淋漓、奇纵变幻、雄健清新的特点,有如利剑斫阵,振迅天真,出人意表。

米芾借古开今,将中国书法推向了一个全新发展的阶段,后世几乎把他与二王同誉。

米芾之书,对今人理解二王可谓是—本上好的教科书。

他一生创作了大量的行书作品,代表作有《虹县诗》、《多景楼诗帖》、《研山铭》、《苕溪诗帖》和《蜀素帖》,其中《蜀素帖》的影响最大。

蜀素是北宋时蜀地生产的一种质地精良的本色绢,上织有乌丝栏,制作讲究。

此卷为邵氏家藏二十余年之物,只在卷尾写了几句,欲空出卷首以待名家题诗;可是传了祖孙三代,竟无人敢写。

因为这种织品的纹罗粗糙,滞涩难写,故非功力深厚者不敢问津。

一直到北宋元祜三年(公元1088年),38岁的米芾才在上面题了自作五、七言诗八首,这就是《蜀素帖》(右图为作品局部)。

此帖纵29.6厘米,横284.2厘米,明代归项元汴、董其昌、吴廷等著名收藏家珍藏。

董其昌在《蜀素帖》后跋曰:“此卷如狮子捉象,以全身力赴之,当为生平合作。

”此帖清代落人高士奇、王鸿绪、傅叵之手,后入清内府,现存台北“故宫博物院”。

它与同期的《苕溪诗帖》均代表了米芾行书的最高成就。

二、《蜀素帖》的笔画特点米芾自称学褚最久,因而深受褚书的影响。

《蜀素帖》笔画总体趋于丰厚,因是书于绢素之上,故多渴笔,略显刚健,用笔侧锋、中锋掺杂,起笔落笔变化多端,有“云烟卷舒飞扬之态”。

此帖笔法多变,纵横挥洒,洞达跳荡,方圆兼备,刚柔相济。

其藏锋处微露锋芒,露锋处亦显含蓄;垂露收笔处戛然而止,似快刀斫削;悬针收笔处有正有侧,或曲或直;提按分明,牵丝劲挺;亦浓亦纤,无乖无戾;亦中亦侧,枯润相生。

该帖之字体态万千,充分体现了米芾“刷字”与“八面出锋”的独特风格。

(一)横《蜀素帖》中的横画,最常见的是翘锋横,垂直或斜势下笔,锋尖或长或短、或圆或直地翘露,给人以灵动多姿、意气风发之感,如图一“年”、“杜”、“古”三字。

平锋横偶也出现,轻快利索,但一般都较短,如图二“送”、“轩”、“焉”三字。

另有一种垂锋横,虽然为数不多,却是特色,如图三“青”、“言”、“彦”三字,向右上顿人起笔。

至于藏锋横,在该帖中不仅多而且笔势富变化,裹头或圆、或翘、或垂,不一而足。

实际运用中,尤其一字中有多横时,上述横画往往是掺杂出现的,如图四“骂”、“鬼”、“辞”三字。

说到底,横画的变化主要是起笔方向的变化,在临习中要着意体现出米芾“八面出锋”的高超技能,当然还要同时结合粗细、长短的变化。

(二)竖《蜀素帖》中竖画起笔的变化与横画类似,大抵也分露锋、裹锋两类,如图五中“林”字;露锋的又有先顿再行笔与直接插入行笔两种,后一种如图五中“华”、“年”二字。

竖画的行笔有时前后轻重悬殊,如图六中“神”、“将”、“书”三字;更多的变化则表现在整个笔势的竖直、左弯(如图七中“报”、“作”二字)、右弯(如图七中“上”字)或正反S状(如图八中,“南”、“湖”、“断”三字),可谓备极变化。

米芾追慕的二王、褚遂良均有迂回笔法,S形笔画应该是古为今用了。

(三)撇撇画是略带纵势的,因此《蜀素帖》中撇画的起笔也与竖画差不多。

要说该帖中撇画的独到之处,笔者认为主要有三种形态:其一,是一种精短的呈三角形的短撇,如图一中“公”、“和”、“迢”三字,笔短而气足、意远;其二,是一种收笔顿折(如图二中“返”、“太”、“岸”三字),有时带钩回(如图三中“乃”、“发”、“威”三字)的竖撇;其三,是一种秃尾撇,写时推笔下行,有欲收而未收到底的意味(如图四中“底”、“便”、“伪”三字)。

该帖笔画略无程式,如图五中“瞻”、“辰”、“屈”三字中的撇,位置原本相同,在米芾笔下却各具风姿,“米颠”才情由此可见—斑。

(四)捺一般书家的捺画,无非顺、反两种,《蜀素帖》中固然也常用。

但除此之外,最多、最具个性的一类是以“插入抽出”法写成的笔直(由图六中“袂”、“漫”、“献”三字)或拱起的捺,由于粗重处的靠前、居中或靠后等变化及弯曲度的不一,实在是风情万种,与撇画连用时,尤见利剑斫阵之痛快(如图七中“舍”、“人”、“支”三字)!另有尖头曲尾捺(如图八中“波”字),同样可窥《兰亭序》中“欣”字或褚遂良的迂回笔法。

在走之底中,平直如横(如图八中“连”字),或重笔插入再抽出、头重尾轻(如图八中“逢”字)的平捺,更是米芾行书的一个记号了—』口便出尾如常人的平捺,起头也总归是重的。

(五)钩、提米芾在该帖中的钩,谓之穷极变化是并非夸张的。

有不出钩(如图一中“野”、“行”、“武”三字)、圆钩(如图二中“雨”、“苎”二字)、折钩几类。

折钩有时斜翘,往往竖到底时须调换笔锋(如图二中“月”字),有时下垂(如图三中“有”、“亭”二字),而以先折出再钩起的“鹰嘴钩(提)”最独到、最常用。

如图三中“茱”及图四中“诗”、“为”、“初”三字,由于折出或钩出的方向、粗细、长短不一,所以形态纷呈。

可以说在历代书家中,米芾的钩是用得最活的了。

(六)点《蜀素帖》中点的灵活变化,丰富得简直难以归类。

有的浑实粗重(如图五中“齐”、“漫”、“松”三字),有的尖巧跳跃(如图六中“漫”、“皎”、“之”三字),或仰(如图七中“利”字)、或俯(如图七中“亭”字)、或倚(如图七中“与”字)……同一字中的各点,更无一雷同(如图八中“皎”、“泛”、“业”三字)。

这些变化,说到底是源于米芾能集古人笔法之大成与他自我的大胆开拓;而运用起来又是那么的协调,这关键靠的是气息的同“质”。

三、《蜀素帖》的偏旁部首偏旁部首是复合字中相对独立的部分,它已经具有结字的意味。

可以说,《蜀素帖》中所有偏旁部首的变化都很丰富。

当然,这些变化是有—定规律可循的,我们无论读帖还是临写,都应悉心对照、分析、归纳。

(一)三点水旁《蜀素帖》中三点水的变化很多:有时参照楷书写法,将三点分别写出,而三点的笔意、紧松不同,或作带有牵丝写法,如图一中“泛”字和紧接着的“洞”字;有时第二点和第三点连写,或三点同时连写,各点的轻重、笔姿却有变化,如图一中“满”、“湖”、“漫”和紧接着的“洞”字;挑画先平出然后再挑起的一种,在帖中与“鹰嘴钩”等形成呼应;第二点和第三点有时近似于一笔短竖,如图一中“流”字。

(二)单人旁、双人旁《蜀素帖》中单人旁普遍紧凑,而且较强调撇。

但竖画还是有长短之别。

如图二中“传”字之竖相对较长,两笔断开,靠气脉连通,显得虚灵;而图二中“仙”、“保”二字的竖画就很短了,整个偏旁感觉紧实;其次在于两笔搭配的交接点并不固定,时高(如图二中“俗”字)时低(如图二中“作”字);而撇画的笔势有的方尖、有的圆浑(如图二中“偏”字)、有的凹曲得很明显(如图二中“作”字),竖画也仪态万方(如图二中“传”、“仙”、“保”三字),更增加了书写的丰富性。

双人旁的式样似乎更活,如图二中“得”字和图三中“行”、“径”二字,各成佳构,或许是因为多了一个可变的撇画的缘故。

(三)言字旁言字旁在此帖里出现了三种写法。

图三中,“诗”字是属于类同楷书的写法;“诵”、“谬”二字中以点替代了两横和“口”;“语”、“托”(旧时作言字旁,与“托”是两个字义)二字则一如简化字——其实是草书写法,因为汉字简十七时有一条思路就是将许多草书写法楷化。

言字旁的头点和首横,在笔姿、疏密上也时作变化。

(四)木字旁、提手旁、禾字旁《蜀素帖》中木字旁通常的写法分有点和以挑代点两种。

米芾睿智地靠调节横画、撇画的高低和竖画的居中或右挪、头重脚轻或头轻脚重来获取不同的情态,如图一中“楼”、“樯”、“松”三字。

“相”、“柏”字的木字旁,竖画的右移与下段的弱化最是胆大,实在令人叫绝。

这些艺术处理,在提手旁、禾字旁中也明显展现。

如图二中“捉”字的提手旁左倾,笔画萦带紧实,“拾”字在竖底先退一步再出钩,“扬”字的起笔水平,从容却新颖;禾字旁因为多一撇,撇势与撇、竖的开合使它的变化较木字旁又多一层,如“种”、“穗”两字。

(五)竖心旁竖心旁两点时紧时松、时高时低,起点锋芒的藏露、方向的欹正均有不同。

中竖尤其多姿,或束腰、或丰腰,或挺直、或微微流转,或一端粗重、或竖尾挑起,不一而足。

如图三中“情”、“怀”、“惟”、“怜”、“慎”五字。

(六)衣字旁、示字旁这两个偏旁在《蜀素帖》中是一样的,既可以作楷书写法,如图四中“初”、“袂”二字,虽然竖画的正欹、长短有变,但都往往粗厚、紧实,似谦恭貌;又可以作草书写法,简洁而意态轩昂。

图四中“祜”字强调头点,身躯束缩;而两个“神”字,前者简而紧,后者虽然松疏,却笔松意紧,耐人回味。

(七)“宀”、党字头“宀”与党字头依照其横笔的直或圆,可以分两类。

其横画本身时长时短,弧度也不同,加以上点、左点与钩笔的方向、粗细、长短之变化,所以形态实则是不少了。

如图一“宀”“宫”、“寒”、“安”三字(“安”字古人即便在楷书中,一般也都不把点单写,行书则更会并入下部了);又如图二党字头的“裳”、“常”、“党”三字,头上的三点时放时缩,忽而又像风吹草帽似地悬浮着。

(八)草字头《蜀素帖》中草字头也有两类:一种如楷书样式,如图三中“叶”、“英”二字,末笔常有变化;另一种为横向对应的两点下面书一横画,如“暮”字。

由于点比横、竖相对灵活,因此情形就更是变化多姿了。

如图四中“慕”字两点似乎在欢舞雀跃,趣味盎然;“花”字的横画略微拱起,也较别致;“英”字的两点似姐妹相挽而行。

(九)走之底前文已经述及走之底中平直如横或重笔插入再抽出、头重尾轻的平捺,是米芾行书的一个特征。

其实,《蜀素帖》中走之底的头部也是千姿百态的,如在图五中,“道”字像一只鸬鹚立于船头;在“逐”字那里,整个“鸬鹚”写成连绵在头点下的一笔弧线状;在“过”字中,“鸬鹚”索性就变成—竖。

(十)两点底《蜀素帖》中两点底的字也有好几个,读来均很有味。

如图六中,“吴”字细挺,如闹钟的脚;而第一个“舆”字一重一轻斜扬,像在蹦跳,又似探出一条腿,笔断意连,第二个“舆”字下两点一长一短,像在“稍息”,却都厚实稳重。

四、《蜀素帖》的结字特点(一)掌握字形结构是初学者临帖的主要目标点画与点画的组合是书法学习的两大课题。