城市公共艺术设计电子教案

- 格式:ppt

- 大小:6.00 MB

- 文档页数:32

公共艺术设计篇全套教案1. 简介* 目标:教授公共艺术设计的基本概念和技巧,培养学生在公共空间中进行艺术设计的能力。

* 适用对象:对公共艺术设计有兴趣的学生或从事相关职业的人员。

* 课程时长:共10节课,每节课2小时。

2. 课程大纲* 第一节:公共艺术设计概述- 理解公共艺术设计的定义和目的。

- 探讨公共艺术设计在社会和文化中的重要性。

* 第二节:公共艺术设计的原则- 研究公共艺术设计的核心原则。

- 分析实际案例,了解如何应用这些原则。

* 第三节:公共艺术设计的材料和技术- 介绍常用的公共艺术设计材料和技术。

- 实践使用这些材料和技术,进行简单的艺术创作。

* 第四节:公共艺术设计的空间规划- 研究公共空间的规划要素。

- 讨论如何在空间中实现艺术设计的最佳效果。

* 第五节:公共艺术设计的创作过程- 了解艺术设计的创作过程和步骤。

- 分组进行艺术作品的创作实践。

* 第六节:公共艺术设计的展示与评价- 研究艺术作品的展示技巧。

- 掌握艺术评价的基本方法和标准。

* 第七节:公共艺术设计的社会影响- 分析公共艺术设计对社会的影响和意义。

- 探讨艺术家在公共艺术设计中的责任和角色。

* 第八节:公共艺术设计的案例研究- 分析著名公共艺术设计案例。

- 讨论案例中的设计理念和艺术效果。

* 第九节:公共艺术设计的展示活动- 筹划并组织一次公共艺术设计的展示活动。

- 实践运用课程所学,展示个人作品。

* 第十节:公共艺术设计项目实践- 分组进行一个真实的公共艺术设计项目。

- 实践解决项目中的设计问题和挑战。

3. 教学方法* 理论讲授:通过讲座和讨论介绍公共艺术设计的概念和理论。

* 实践操作:组织学生进行实践性的艺术设计活动,提高实际操作能力。

* 案例分析:分析真实案例,了解公共艺术设计的成功因素和失败原因。

* 小组合作:鼓励学生在小组中共同讨论和解决问题,培养团队合作精神。

4. 教学评估* 作业评估:布置相关作业,评估学生对所学内容的理解和应用能力。

城市公共艺术教案一、城市公共艺术的设计方法与程序公共艺术存在于公共空间之中,公共空间秩序是由政府实施管理的,因而不论是哪种形式的公共艺术,或政府认可,或政府组织开展,无不在政府作用范围之内。

积极的政府责任的履行,对城市公共艺术的形成和发展至关重要。

城市公共艺术的形成和发展,与政府作用的发挥密不可分。

政府在城市公共艺术建设方面,承担着前瞻统筹、资源调动、主导协调和制度创新四个主要的责任。

并认为政府决策者的文化素养极为重要。

1、前瞻性统筹公共艺术存在于城市建设的各个环节之中,政府作为城市的建设者和管理者,在强调生态环境的同时,还要用“艺术环境”的理念指导城市建设和管理。

把城市规划、景观工程、建筑、雕塑、广告等都看做是公共艺术,重视用艺术的标准来要求其品质。

因此,要为市民创造一个美的环境,尽量减少视觉污染,满足人民群众不断增长的精神生活需求。

从培育城市文化的长远目标出发,统筹作为城市公共艺术部分的物质性要素建设。

物质性要素是城市文化的重要载体。

当它作为公共艺术时,就产生了人与艺术的互动交流,在交流中得到美的享受,可以使市民愉悦心情,增强安全感。

同时,优秀的公共艺术,都有合理的尺度,空间、体量、色彩等,这种有很好尺度感的环境,对陶冶人的情操,培育公共秩序,会起到潜移默化的作用。

从塑造城市形象的视角出发,审视公共艺术对城市影响力、竞争力的作用。

成功的城市公共艺术建设可以创造出一个城市强烈的地域感和可认知感,培育城市知名度和影响力,成为拉动城市发展的一个重要增长点,甚至可以培育新兴产业。

2、积极性调动营造宽松开放的公共艺术创作环境和创新氛围,激励各方各类人才的创作热情。

在城市公共艺术建设中,政府应倡导一种开放的社会氛围,鼓励艺术家、设计师大胆创新,允许不同风格的公共艺术作品存在于城市公共空间之中,以满足公共审美多样化的需求。

同时,政府又往往是公共艺术品的最大“买主”,要当开明人,起导向作用,从而为设计师、艺术家提供更为自由的创作空间。

《公共艺术》课程教案一、课程简介1.1 课程背景公共艺术是指在公共场所中进行的艺术创作和艺术活动,旨在提高人们的审美素质,丰富社会文化生活。

本课程旨在培养学生对公共艺术的认知和理解,提高学生参与公共艺术创作和实践的能力。

1.2 课程目标通过本课程的学习,学生将能够:了解公共艺术的定义、发展历程和类型;认识公共艺术在社会和文化中的作用和价值;掌握公共艺术创作的基本方法和技巧;培养学生的创新思维和团队协作能力。

二、教学内容2.1 公共艺术的定义与内涵介绍公共艺术的定义和特点;分析公共艺术与传统艺术的区别;探讨公共艺术的社会和文化内涵。

2.2 公共艺术的发展历程概述公共艺术的历史演变;介绍不同历史时期的公共艺术特点;分析公共艺术发展的原因和影响。

2.3 公共艺术的类型与形式列举常见的公共艺术形式,如雕塑、装置艺术、壁画等;探讨不同类型公共艺术的特点和表现手法;分析公共艺术在空间和环境中的运用。

三、教学方法3.1 讲授法通过讲解公共艺术的定义、发展历程和类型,使学生对公共艺术有全面的认识和理解。

3.2 案例分析法通过分析具体的公共艺术案例,使学生了解公共艺术在实践中的应用和意义。

3.3 实践教学法组织学生参与公共艺术创作和实践,培养学生的创新思维和团队协作能力。

四、教学评估4.1 课堂参与度评估学生在课堂上的发言和提问,了解学生的学习兴趣和思考能力。

4.2 小组讨论评估学生在小组讨论中的表现,包括观点阐述、交流互动和团队合作。

4.3 创作实践评估学生在公共艺术创作和实践中的表现,包括创意构思、技巧运用和作品完成度。

五、教学计划5.1 第一周:公共艺术的定义与内涵介绍公共艺术的定义和特点;分析公共艺术与传统艺术的区别;探讨公共艺术的社会和文化内涵。

5.2 第二周:公共艺术的发展历程概述公共艺术的历史演变;介绍不同历史时期的公共艺术特点;分析公共艺术发展的原因和影响。

5.3 第三周:公共艺术的类型与形式列举常见的公共艺术形式,如雕塑、装置艺术、壁画等;探讨不同类型公共艺术的特点和表现手法;分析公共艺术在空间和环境中的运用。

公共艺术设计教案第一篇:公共艺术设计教案公共艺术设计教案美术学院常畅第一章一、授课内容第1章公共艺术的定义与概念二、目的和要求1、了解公共艺术的公共性及其概念。

2、理解公共艺术的特征。

3、了解公共艺术设计的分类。

三、重点和难点1、公共艺术的公共性及其概念。

2、概念与区别。

四、课时量 3课时五、教学内容1.1公共艺术的涵义1.1.1公共艺术的公共性公共艺术从本质和创作根源上看,一开始就带着一种强烈的满足公共需求,体现社会、地域、场所集体精神,表现和探讨公共事务等的目的性。

公共性是公共艺术得以产生的基础,是公共艺术的主要内容核心,也是公共艺术的创作方式和依据。

1、公共艺术的“公共性”得以实现的基础是“公共领域”的产生。

背景:工业化大生产—人—交流的矛盾公共领域:在现代国家与私人生活作出法律限定以外的特定空间。

(只有公共领域得以存在时,“为公共而创作的艺术”才能够有实现的可能。

)现代社会以工业化大生产为特征,强调的是现代工业制度下人与人之间的关系,强调以大众消费和生产为纽带的关系。

陌生化一方面有力地保证了私人空间的私密性,但也强烈要求具备交流、参与功能的公共空间出现。

公共领域是在现代国家对私人生活领域作出了法律限定之后所产生的具有特定内涵的专有领域。

公共领域特指社会场所,仅仅是由不同身份、不同职业、不同性别和不同年龄但“平等的人”组成。

因而公共一词只与现代民主政体相对应,而以往社会中的“黎民”或“臣民”则只能与皇权相对应。

公共性在一定意义上包含了一种平等、参与、互动、共享、共有、共同遵守某一经大多数社会公众认可的游戏规则,这一规则不是自上而下的权力意志的产物;也不仅仅是法规的强制性力量,而是现代社会在共同的文化价值观上形成的一套潜规则。

只有当公共领域得以存在时,“为公共而创作的艺术”才能够有实现的可能。

公共性或公共领域的特征做如下的归纳:(1)市民社会的产物,在封建的、专制的社会制度中不存在公共性和公共领域。

公共艺术课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解公共艺术的基本概念,掌握至少三种公共艺术形式及其特点。

2. 学生能描述和分析至少两件著名的公共艺术作品,了解其背后的文化意义和社会价值。

3. 学生能了解公共艺术与城市文化、社区发展的关系,认识到其在社会生活中的重要性。

技能目标:1. 学生通过观察、思考和讨论,提升观察力、表达力和批判性思维能力。

2. 学生能运用所学知识,小组合作设计并创作一件公共艺术作品,提高团队协作和创新能力。

3. 学生能运用所学知识,对身边的公共艺术作品进行评价,提出自己的观点和建议。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对公共艺术的兴趣,激发对美的追求和创造力。

2. 学生在创作过程中,学会尊重他人意见,培养合作精神和社会责任感。

3. 学生通过公共艺术的学习,增强对本土文化的认识,树立文化自信,关注社会公共事务。

课程性质:本课程为公共艺术课程,旨在通过理论与实践相结合的方式,让学生了解公共艺术的基本知识,培养审美情趣,提高创新能力和批判性思维。

学生特点:六年级学生具有一定的认知能力和审美素养,对新鲜事物充满好奇,善于表达自己的观点,但需要进一步培养观察力、合作精神和创新能力。

教学要求:结合学生特点,注重启发式教学,引导学生主动探究、合作学习,将理论知识与实际操作相结合,提高学生的实践能力。

同时,关注学生的情感态度价值观培养,使他们在学习过程中得到全面发展。

二、教学内容1. 公共艺术基本概念:介绍公共艺术的概念、特点及其与城市文化、社区发展的关系。

- 教材章节:第一章 公共艺术概述2. 公共艺术形式及案例分析:分析雕塑、壁画、装置艺术等至少三种公共艺术形式,以著名作品为例,讲解其创作背景、艺术手法和文化价值。

- 教材章节:第二章 公共艺术形式与案例分析3. 公共艺术创作方法与过程:讲解公共艺术创作的基本方法、流程和技巧,引导学生进行创意思考和团队合作。

- 教材章节:第三章 公共艺术创作方法4. 公共艺术评价与鉴赏:介绍公共艺术评价的标准和方法,指导学生如何鉴赏公共艺术作品,提高审美能力。

一、教学目标1. 让学生了解公共艺术的基本概念、特点和发展历程。

2. 培养学生运用建模软件进行公共艺术创作的技能。

3. 提高学生的审美能力、创新意识和团队协作能力。

二、教学内容1. 公共艺术概述2. 建模软件介绍3. 公共艺术建模实例分析4. 学生公共艺术建模实践三、教学重点与难点1. 重点:公共艺术的基本概念、特点和发展历程;建模软件的基本操作;公共艺术建模的创意与表现。

2. 难点:公共艺术建模的创意构思;建模软件的复杂操作;团队协作与沟通。

四、教学过程(一)导入1. 通过图片、视频等形式,展示公共艺术的魅力,激发学生的学习兴趣。

2. 介绍公共艺术的基本概念、特点和发展历程,让学生对公共艺术有一个初步的认识。

(二)公共艺术概述1. 讲解公共艺术的定义、分类、特点和作用。

2. 分析公共艺术的发展历程,介绍不同时期、不同地区的公共艺术作品。

(三)建模软件介绍1. 介绍常用的公共艺术建模软件,如SketchUp、3ds Max、Maya等。

2. 讲解建模软件的基本操作,如界面布局、工具栏使用、建模技巧等。

(四)公共艺术建模实例分析1. 分析国内外优秀的公共艺术作品,讲解其设计理念、创意表现和建模方法。

2. 引导学生从作品中提取创意,为接下来的实践环节做好准备。

(五)学生公共艺术建模实践1. 分组讨论,确定公共艺术建模的主题和内容。

2. 学生运用建模软件进行公共艺术创作,教师巡回指导。

3. 学生展示作品,进行互评和总结。

(六)总结与评价1. 教师对学生的公共艺术建模作品进行点评,指出优点和不足。

2. 学生分享创作心得,总结公共艺术建模的经验教训。

五、教学资源1. 公共艺术相关书籍、图片、视频等资料。

2. 建模软件的安装包和教程。

3. 教室、电脑等硬件设施。

六、教学评价1. 学生对公共艺术的基本概念、特点和发展历程的掌握程度。

2. 学生运用建模软件进行公共艺术创作的技能水平。

3. 学生在公共艺术建模实践中的创新意识和团队协作能力。

未来城市公共艺术美术教案——让未来城市的文化风韵流露在所有角落。

一、未来城市公共艺术美术的重要性公共艺术美术是指在公共场所的建筑、环境和道路中,为公众提供美学享受的各种形式的艺术。

在未来城市的发展中,公共艺术美术是重要的组成部分,它可以通过艺术的表现手法,让城市更加具有多元性、个性化和文化气息。

未来城市的高楼大厦和道路交通设施等工业化建筑与文化艺术之间的交融,能够描绘出人与环境的和谐,从而更好地满足人们精神文化需求,加强人类文化传承。

二、如何让公共艺术美术渗透到未来城市的各个角落?公共艺术美术不仅仅是扮美化城市的工具,更是一种文化的传承和积淀。

未来城市的公共艺术美术要实现能够渗透到城市各个角落,人们每一次踏上都市,就能够体会到公共艺术的美。

方法主要分为三个方面:1、公共艺术美术作品要符合城市规划的定位未来城市公共艺术美术的推广要符合城市规划定位,艺术风格要与城市特色相适应,让城市的人文和文化融合形成,成为城市的地标标志。

通过具有特色的公共艺术美术作品,人们可以在给与生活基础物质的体验之外,还能感受到艺术文化的气息。

例如在天津那么大的城市中,较为著名的就是古文化街,其中有不少的雕塑就很有代表性。

如:“大沽炮台”,“四样东北天”,“沃尔夫牌拖拉机”,“和平交响曲”等。

2、建设城市艺术中心通过建设城市艺术中心,将城市与艺术紧密联系在一起。

主要通过公园、广场等公共空间进行打造,形成城市微型艺术体系,让人们可以在不同时间、不同场所享受艺术。

这种体系可以加强城市文化风韵,强化城市特色文化传承。

艺术中心不仅仅限于音乐、舞蹈,也应该包含美术、书法、摄影、曲艺等多种艺术形式。

3、加强文化教育普及未来城市公共艺术美术的推广,还需要加强文化教育普及。

城市艺术:不仅是城市美丽的象征,更是城市文化的体现。

通过教育的方式在未来城市中普及文化,让更多的人了解和认识艺术,增强他们对城市文化的认知和理解,让他们在艺术中文化自觉中更加自信。

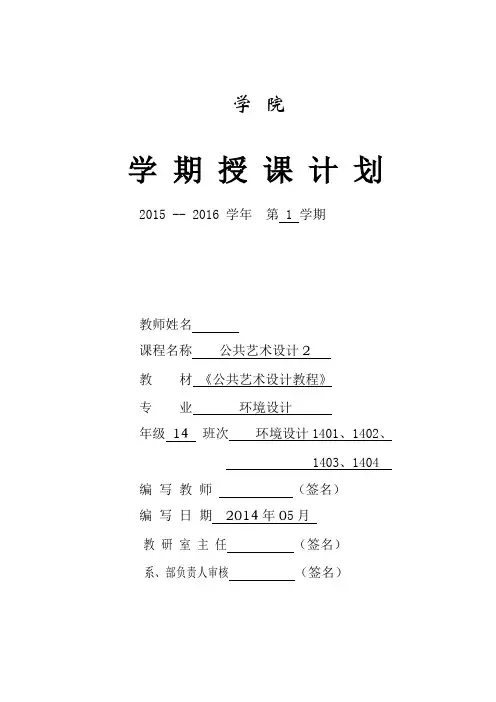

学院

学期授课计划2015 -- 2016 学年第 1 学期

教师姓名

课程名称公共艺术设计2

教材《公共艺术设计教程》

专业环境设计

年级14 班次环境设计1401、1402、 1403、1404 编写教师(签名)

编写日期2014年05月

教研室主任(签名)

系、部负责人审核(签名)

学院教学进度表

2、补课学时并入课后学时计算。

教材:

(1)《园林景观设计---从概念到形式》 (美国格兰特.W.里特中国建筑工业出版社) (2)《外部空间设计》 (日本芦原义信中国建筑工业出版社)

(3)《公共艺术设计教程》(王焱北京大学出版社)

参考文献:

(1)拉斯姆森.建筑体验.北京:知识产权出版社,2006.

(2)(美)D.K.钦著,邹德侬译.建筑:形式、空间和秩序.天津:天津大学出版社,2006. (3)朱德本、朱琦.建筑初步新教程.上海:同济大学出版社,2006.

(4)王小红.大师作品分析.北京:中国建筑工业出版社,2008.。

《城市公共艺术设计》教学大纲《城市公共艺术设计》教学大纲一、课程名称:城市公共艺术课程代码:课程负责人:二、学分和学时:2学分,32学时三、课程性质:专业学修课四、适用专业:景观建筑学五、使用教材:翁剑青著,《城市公共艺术》,东南大学出版社,2004年出版六、参考书目:鲍诗度等著,《城市公共艺术景观/当代城市景观与环境设计丛书》,中国建筑工业出版社,2006年出版王洪义著,《公共艺术概论》,中国美术学院出版社,2007年出版。

七、开课单位:土木工程学院八、课程的目的和任务城市公共艺术课程是解读对人类城市文化生态圈内、包括物质空间与虚拟空间内的、由艺术家在一定的公民意识引导下、以公共文化资源为媒介在公共环境完成的能够由公众继续参与的艺术作品,培养学生对公共艺术设计有整体的了解和鉴赏能力,提高学生审美素养。

九、课程的教学基本要求通过教学要求学生掌握城市公共艺术的含义以及“公共”的三个涵义:①面向(to)公众发言的,以公众为对象。

②是为了(for)公众而思考的,即从公共立场和公共利益,而非出自私人立场或个人利益出发。

③是有关(about)公共事务的,通常是公共社会中的公共事务或重大问题。

难点:实际生活中公共艺术的运用。

导言1 中国当代公共艺术的出场2 关于艺术及文化的公共性3 研讨城市公共艺术的目的和意义4 研讨公共艺术问题的若干范畴及原则第一章公共艺术与城市文化1.1 公共艺术及其文化精神1.2 公共艺术的城市背景1.3 公共艺术与城市形态第二章公共艺术的社会角色与使命2.1 艺术与公众社会同在2.2 社区振兴与文化共建第三章公共艺术的文化与历史观3.1 当代性与多样性3.2 公共艺术与权力的关系3.3 公共艺术的多元与共生3.4 “全球化”时代的态度第四章公共艺术的城市职责4.1 城市印象与文化的标识4.2 城市“经营”与文化消费4.3 视觉传导与城市家具之美育第五章公共艺术文化精神的突现5.1 平民化的文化倾向5.2 对大地母亲的尊崇第六章人文与生态的谐和之声6.1 自然与人文资源的整合6.2 绿色生态与艺术精神6.3 “废”“旧”资源的再生与利用6.4 大地艺术与艺术的大地第七章城市公共艺术的未来指向7.1 制度与文化并重7.2 平民的论辨和普遍参与7.3 城市的艺术化与公益化7.4 人性与“神性”的启合之道十二、考核方式1、上课出勤情况,日常作业的完成情况,占总成绩的40%。

《公共艺术设计》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:170433课程名称:公共艺术设计英文名称:Public Art Design课程类别:必修学时:48 学时(其中实验学时为26学时)学分:3适用对象: 环境设计专业考核方式:考察(分散)先修课程:设计素描、设计色彩、计算机辅助1二、课程简介(中英文,200字左右)本课程是一门必修的专业学科基础课,课程分别对公共艺术理论知识、实践知识进行研究和学习,涵盖公共艺术本体形态、艺术形式、创作形式、创作观念、方法、技巧及审美意识等综合内容。

注重培养学生的创新能力和实践能力。

培养在开放性公共空间中进行艺术创造与相应的城市环境设计的专门人才。

This course is a required professional discipline basic course, course of public art theory respectively to study the knowledge, practical knowledge and learning, public art form of ontology, art form, the form of creation, creation idea, method, technique and integrated content such as aesthetic consciousness. Focus on cultivating students' innovative ability and practical ability. Cultivating talents in the open public space for artistic creation and corresponding urban environmental design.三、课程性质与教学目的课程性质:必修课教学目的:完成课程后,学生将具备以下能力:(1)掌握公共艺术的概念、分类、功能及特质。

公共艺术教案范文教案标题:感知与体验公共艺术教学目标:1.了解公共艺术的概念与特点;2.能够感知和体验公共艺术作品的意义和价值;3.培养学生欣赏、思考和表达公共艺术作品的能力。

教学内容:1.公共艺术的定义与特点;2.公共艺术作品的分类与示例;3.公共艺术创作的目的与意义;4.公共艺术作品的感知与体验方法。

教学过程:一、导入(10分钟)1.利用图片或视频展示一些公共艺术作品,引发学生对公共艺术的兴趣与好奇心;2.向学生提出问题,“你认为什么是公共艺术?公共艺术有什么特点?”二、讲授(30分钟)1.介绍公共艺术的定义与特点,例如:公共艺术是以公共空间为载体的艺术形式,具有开放性、互动性和可持续性等特点;2.分类与示例:介绍公共艺术作品的分类,例如雕塑、壁画、装置艺术等,并通过图片和视频展示具体作品;3.目的与意义:讲解公共艺术创作的目的,例如美化环境、增加居民的艺术体验等,并引导学生思考公共艺术对社会和个人的积极影响。

三、活动(40分钟)1.感知公共艺术作品:带领学生实地观赏一些附近的公共艺术作品,鼓励学生观察、品味和感受作品所传达的信息与情感;2.创作心得分享:鼓励学生围绕感知公共艺术作品的经历,产生个人思考和感受,并以小组形式分享和讨论;3.艺术作品分析:选择一幅公共艺术作品,引导学生分析作品的创作元素、表达方式和主题,并提供合适的艺术词汇;4.表达与创作:学生以小组合作形式,选择一个社区或学校的公共艺术项目,共同筹划提案或设计创意,展示对公共艺术的理解与创造力。

四、总结与拓展(10分钟)1.对学生进行总结,概括公共艺术的特点、意义和价值;2.扩展学生的视野,介绍国内外著名的公共艺术项目,并鼓励学生主动了解和欣赏。

教学资源:1.图片和视频展示公共艺术作品;。

《公共艺术》课程教学设计一、课程性质与任务公共艺术课程是以学生参与艺术学习、赏析艺术作品、实践艺术活动为主要方法和手段,融合多种艺术门类和专业艺术特色的综合性课程,是中等职业学校实施美育、培养高素质技术技能人才的重要途径,是素质教育不可或缺的重要内容。

公共艺术课程是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。

本课程的任务是:通过艺术作品赏析和艺术实践活动,使学生了解或掌握不同艺术门类的基本知识、技能和原理,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,增强文化自觉与文化自信,丰富学生人文素养与精神世界,培养学生艺术欣赏能力,提高学生文化品位和审美素质,培育学生职业素养、创新能力与合作意识。

二、课程教学目标1.使学生了解不同艺术类型的表现形式、审美特征和相互之间的联系与区别,培养学生艺术鉴赏兴趣。

2.使学生掌握欣赏艺术作品和创作艺术作品的基本方法,学会运用有关的基本知识、技能与原理,提高学生艺术鉴赏能力。

3.增强学生对艺术的理解与分析评判的能力,开发学生创造潜能,提高学生综合素养,培养学生提高生活品质的意识。

0 / 5三、教学内容结构使用的教材是:高等教育出版,X五华主编的《公共艺术》,教学内容由基础模块和拓展模块两部分组成。

1.基础模块是所有学生必修的基础性内容和应该达到的基本要求,教学时数为20学时。

拓展模块是针对不同专业学生学习或学生个性化发展需要而设置的选修内容,教学时数为16学时。

2.美术教学通过不同美术类型(绘画、书法、雕塑、工艺、建筑、摄影等)的表现形式与发展演变进程,使学生了解美术的基础知识、技能与原理,熟悉基本审美特征,理解作品的思想情感与人文内涵,感受社会美、自然美和艺术美的统一,提高审美能力。

通过选择具有经典性、代表性和时代性的各种美术佳作,指导学生从自然、社会、文化和艺术等角度进行比较欣赏,更好地理解各民族文化内涵,使学生了解并尊重中西方文化差异,拓展审美视野,形成积极健康的审美观。

公共艺术课程教学大纲教案一、课程性质与任务公共艺术课程是以学生参与艺术学习、赏析艺术作品、实践艺术活动为主要方法和手段,融合多种艺术门类和专业艺术特色的综合性课程,是中等职业学校实施美育、培养高素质技术技能人才的重要途径,是素质教育不可或缺的重要内容。

公共艺术课程是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。

本课程的任务是:通过艺术作品赏析和艺术实践活动,使学生了解或掌握不同艺术门类的基本知识、技能和原理,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,增强文化自觉与文化自信,丰富学生人文素养与精神世界,培养学生艺术欣赏能力,提高学生文化品位和审美素质,培育学生职业素养、创新能力与合作意识。

二、课程教学目标1.使学生了解不同艺术类型的表现形式、审美特征和相互之间的联系与区别,培养学生艺术鉴赏兴趣。

2.使学生掌握欣赏艺术作品和创作艺术作品的基本方法,学会运用有关的基本知识、技能与原理,提高学生艺术鉴赏能力。

3.增强学生对艺术的理解与分析评判的能力,开发学生创造潜能,提高学生综合素养,培养学生提高生活品质的意识。

三、教学内容结构本课程的教学内容由基础模块和拓展模块两部分组成。

1.音乐教学应通过中外不同体裁、特点、风格和表现手法的音乐作品,使学生在情感体验中进一步学习音乐基础知识、技能与原理,掌握音乐欣赏的正确方法与音乐表现的基本技能,提高音乐欣赏能力和音乐素养。

要重点选择旋律优美,具有经典性、代表性和时代感的名曲佳作,分析音乐与生活、音乐与社会、音乐与文化、音乐与情感之间的联系,加深学生对不同时期、不同地区、不同民族音乐所蕴涵的文化内涵与精神品质的理解。

2.美术教学应通过不同美术类型(绘画、书法、雕塑、工艺、建筑、摄影等)的表现形式与发展演变进程,使学生了解美术的基础知识、技能与原理,熟悉基本审美特征,理解作品的思想情感与人文内涵,感受社会美、自然美和艺术美的统一,提高审美能力。

要重点选择具有经典性、代表性和时代性的各种美术佳作,指导学生从自然、社会、文化和艺术等角度进行比较欣赏,更好地理解各民族文化内涵,使学生了解并尊重中西方文化差异,拓展审美视野,形成积极健康的审美观。