海派建筑细部

- 格式:doc

- 大小:960.50 KB

- 文档页数:8

海派风格设计说明1. 简介海派风格是指上海地区特有的一种设计风格,具有浓厚的地方特色和独特的文化内涵。

海派风格设计融合了传统与现代、东方与西方的元素,体现了上海这座国际大都市的独特魅力。

本文将从色彩、材质、空间布局和装饰等方面详细介绍海派风格设计。

2. 色彩海派风格设计注重色彩的搭配和运用,以淡雅、柔和的色调为主。

常见的颜色包括米黄色、咖啡色、灰蓝色等,这些颜色给人一种温暖舒适的感觉。

海派风格也会加入一些鲜艳的配色,如红色、黄色等,用于点缀和提亮整体空间。

3. 材质在材质选择上,海派风格设计偏爱使用天然材料,如实木、大理石、青石等。

这些材料既能体现传统文化的沉淀,又能展示出现代感。

玻璃、金属等现代材料也常见于海派风格设计中,为空间增添一丝时尚感。

4. 空间布局海派风格设计注重空间的合理布局和功能的充分利用。

一般采用开放式的布局方式,将客厅、餐厅和厨房连接在一起,形成一个通透的空间。

采用大面积的落地窗和阳台,使室内与室外融为一体,增加自然光线的进入。

5. 装饰海派风格设计的装饰注重细节和精致感。

常见的装饰元素包括花卉、瓷器、木雕等传统元素,以及现代艺术品、摄影作品等现代元素。

这些装饰物既能展示主人对生活的品味追求,又能体现出上海这座城市文化的独特魅力。

6. 总结海派风格设计是一种独具特色的设计风格,融合了传统与现代、东方与西方的元素。

在色彩、材质、空间布局和装饰等方面都有其独特之处。

通过合理的色彩搭配、天然材料的运用、开放式的空间布局和精致的装饰,海派风格设计展现了上海这座国际大都市的独特魅力。

以上是对海派风格设计的详细说明,希望能对相关人员有所帮助。

如有任何问题或需进一步了解,请随时与我们联系。

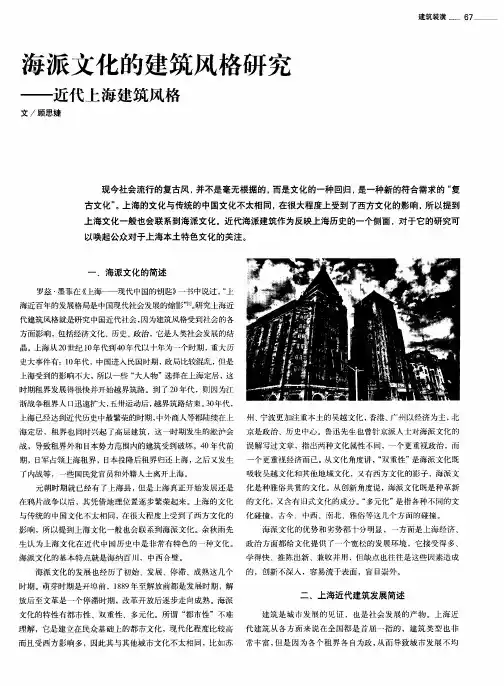

海派建筑的风采——上海老洋房上海作为中国的经济中心和国际化大都市,拥有着独特的城市风貌和建筑风格。

而上海老洋房作为上海的一大特色,也是上海海派建筑风格的代表之一。

它们以其独特的建筑风格和悠久的历史背景,向世人展示了海派文化的独特魅力。

海派建筑是上海建筑发展的一个重要阶段,涵盖了从19世纪末到20世纪初的建筑风格,受到了西方建筑风格的影响。

这些老洋房多数集中在上海的弄堂里,如新闸、豫园、襄阳等地。

它们既是上海旧时社会的住宅,同时也承载着上海历史文化的记忆。

上海老洋房的建筑风格多样,可分为中式洋房和西式洋房两大类。

中式洋房多为一或两层楼的砖木结构,外观融合了中国传统建筑和西方建筑元素,如中式的瓦片屋顶和西式的门窗装饰。

西式洋房则更多的采用西方建筑风格,外观高大宏伟,常常有着希腊柱式的门廊和规整的立面布局。

这些老洋房不仅仅是建筑的外观,更重要的是它们背后所蕴藏的历史故事和文化内涵。

它们见证了上海百年来的沧桑变迁,承载了无数个家庭的生活记忆。

老洋房所在的弄堂中,曾经是繁华的商业街区,也是上海近代文化的发源地。

这些弄堂里的老洋房为城市增添了一抹怀旧的色彩,让人沉浸在过去的岁月里。

在上海的弄堂里,不同类型的老洋房各具特色。

比如,位于豫园的南浔洋房,是一种典型的中式洋楼,曾是上海许多名人和豪门的居住地。

这些洋房融合了江南园林的精髓,建筑以木构架为主,庭院内有着精心设计的假山、小桥和水池,彰显了中国古典园林的韵味。

而位于襄阳路的三林洋房则是典型的西式洋房。

这些建筑通常由几栋高大的石造建筑组成,以希腊柱为特色,外观华丽,造型独特。

三林洋房的设计充分展示了上海的国际化氛围,是上海早期商业活力和文化交流的见证。

另外,位于新闸路的洋坊是上海老洋房区中的又一瑰宝。

洋坊是上海最早的洋房建筑群,以其独特的外观和丰富的历史内涵而闻名。

这里曾是上海外国租界的核心地带,许多外国商人和政要在这里建造了豪华的住宅。

洋坊中的洋房多样且精致,从装饰艳丽的哥特式建筑到经典的巴洛克风格,样式繁多,每栋建筑都有着自己的故事。

上海著名的海派建筑排行榜排行榜:1.豫园豫园是上海著名的园林之一,也是上海的标志性景点之一。

其建筑以明清传统风格为主,包括了庭院式园林、亭台楼阁、砖木结构等。

园内有着许多具有历史价值的建筑,如大成殿、三峰塔等。

这些建筑的特色是其独特的千层砖墙和工艺精湛的木雕,体现了明清时期建筑的风格和技艺。

豫园园林建筑的美丽和历史价值为其赢得了国内外游客的赞誉,成为了上海的代表性建筑之一。

2.外滩外滩是上海的著名景点,也是海派建筑的代表之一。

这里聚集了众多具有历史价值的建筑,如和平饭店、上海邮政大楼、中央银行大楼等。

这些建筑以其不同的风格和独特的设计成为了上海的标志性建筑,也体现了上海的百年风云和东西文化的交融。

外滩建筑作为上海的标志性景点,每年吸引了大量的游客前来观光游览,成为了上海不可或缺的一部分。

3.新天地新天地是上海的又一著名景点,也是海派建筑的代表之一。

这里聚集了众多具有历史价值的建筑,如老洋房、石库门建筑等。

这些建筑以其独特的设计和欧陆风情成为了上海的代表性建筑之一,也成为了上海的时尚之地。

新天地建筑体现了上海近代建筑的发展历程和风格特色,深受游客的喜爱,成为了上海独特的景点之一。

4.田子坊田子坊是上海的又一著名景点,也是海派建筑的代表之一。

这里保存了大量具有历史价值的老建筑,如砖木结构的老房子、石库门建筑等。

这些建筑体现了上海的民居风格和历史价值,吸引了大量国内外游客的观光游览。

田子坊的建筑以其独特的风格和历史价值成为了上海的代表性景点之一,也成为了上海的文化地标。

5.老城厢老城厢是上海的传统民居区,也是海派建筑的代表之一。

这里保存了大量具有历史价值的老建筑,如石库门建筑、马洪伟里老宅等。

这些建筑体现了上海的传统民居风格和历史价值,成为了上海的代表性景点之一。

老城厢的建筑以其独特的风格和历史价值吸引了大量国内外游客的观光游览,成为了上海的历史遗产。

6.华尔道夫酒店华尔道夫酒店是上海的标志性建筑之一,也是海派建筑的代表之一。

中国海派建筑风格的历史与特点中国海派建筑风格是一种独具特色的建筑风格,被誉为“东方装饰艺术之花”。

它兴起于上海,在20世纪20年代至40年代达到了巅峰,现在仍然能在上海的老城厢中找到其痕迹。

海派建筑的历史海派建筑起源于20世纪初的上海,当时上海作为开埠后的外国列强租界之一,吸引了许多外国人和中国移民。

这些人带来了许多新的建筑材料和设计理念,推动了上海城市化的发展。

1912年中华民国政府成立后,上海成了实际上的中国首都,也加速了海派建筑的兴起。

在20世纪20年代至40年代,海派建筑达到了巅峰,成为了上海的代表性建筑风格。

然而,随着新中国的成立和城市化的发展,海派建筑逐渐式微。

文化大革命期间,许多海派建筑被毁坏或改建。

直到改革开放后,上海开始注重保护历史建筑,海派建筑得到了一定程度的恢复和修复。

海派建筑的特点海派建筑风格具有独特的特点,可以从以下几个方面来理解:1.中西合璧海派建筑风格是一个中西合璧的风格。

它吸取了欧洲建筑风格的精髓,同时又不失中国传统建筑的特点。

在建筑形式、色彩和细节的设计上,海派建筑融合了中式和西式的风格,形成了独特的建筑风格。

2.繁复多样海派建筑风格繁复多样,细节处理非常精致。

大门、窗户、栏杆和其他装饰用品都使用了华丽的图案和各种形状的线条。

这些细节处理展示了设计者对东方传统文化的理解和创造力,让建筑更具有艺术性。

3.创新和实用兼备海派建筑风格以其创新和实用兼备的特点而著名。

设计者们借鉴了西方建筑的新技术和新材料,同时又在细节处理和风格选择方面创新和发挥自己的想象力。

这使得海派建筑更具有实用性和美观性,成为当时上海城市化进程中的重要组成部分。

4.寓意深刻海派建筑风格中,许多设计都寓意深刻,有着文化和历史方面的象征意义。

比如,有些门的图案与家族生肖相关,有些门的门额上刻有寿星,有些屋檐的动物雕刻代表不同的含义。

这些设计元素不仅仅是为了装饰,而且传达了建筑主人的信仰、价值和文化底蕴。

上海海派建筑上海,这座东方现代化之都,矗立着许多令人眼前一亮的建筑。

其中,海派建筑无疑是这座城市最引人入胜的一部分。

这些建筑带有独特的风格和精美的细节,展现出上海作为国际大都市的独特魅力。

在本文中,我们将一览上海海派建筑的魅力和特点。

海派建筑起源于19世纪末和20世纪初,是上海与外国文化交流的产物。

随着外国企业和移民的涌入,上海开始了一个快速的现代化进程。

这一时期的建筑风格混合了中国传统建筑和西方现代建筑的元素,形成了海派建筑的独特风格。

海派建筑最显著的特点之一是西式和中国式建筑元素的融合。

这些建筑既有西方建筑的直线和对称,又加入了中国传统建筑的斗拱、庭院和屋顶。

例如,位于外滩的汉口路外滩22号大楼,就是一座典型的海派建筑。

它采用了红砖外墙和西式建筑的楼梯、大厅等元素,同时保留了中国式的宫殿式门楼,突显了中西文化的交汇。

海派建筑还注重细节和装饰。

许多建筑都有精美的雕刻和装饰,展示了当时人们对于艺术和美的追求。

例如,位于虹口区的虹口公园內建有的郑振铎公馆,它独特的新巴洛克风格和华丽的雕刻让人过目难忘。

在这些建筑中,我们可以看到对于色彩、纹饰和图案的精心设计,犹如一幅幅生动的画作,给人们带来了美的享受。

海派建筑中的庭院也是其独特的魅力之一。

这些庭院常常作为建筑的中心,为人们提供了安静和恬淡的空间。

它们通常都有精心修剪的花草植物、流水和假山等,营造出一种宜人的氛围。

庭院与建筑相互映衬,形成了一副和谐的画面,让人们可以在喧嚣的城市中找到片刻的宁静。

除了以上特点,海派建筑还体现了上海人民对于现代化的追求和创新精神。

那个时代的上海城市发展非常迅猛,建筑工艺和技术不断创新。

世纪之交,电气、暖气等设施开始在建筑中普及,使建筑更加舒适和现代化。

这种现代化的追求也体现在建筑的功能上,海派建筑创新性地融入了商业、住宅和娱乐等多种功能,使之成为了一个城市生活的综合体。

上海的海派建筑不仅仅是一座城市的标志,更代表了一段历史和文化。

海派风格设计说明1. 简介海派风格是指上海传统文化在建筑、家居、艺术等领域的表现形式。

它融合了东西方元素,兼容并蓄,独具一格。

本文将从建筑、家居、艺术三个方面探讨海派风格的设计特点和应用。

2. 建筑设计海派风格的建筑设计注重传统与现代的结合,充分展现上海的历史底蕴和独特魅力。

2.1 传统元素的运用海派建筑在设计中保留了传统的外观特点,如拱门、琉璃瓦、顶楼等。

同时,将传统元素与现代建筑语言结合,使建筑更具时尚感,也更接地气。

2.2 开放式布局海派建筑常采用开放式布局,注重室内外空间的流动性和连贯性。

通过大面积的玻璃窗、露台等设计手法,让室内外景观相互呼应,创造出宽敞明亮的居住环境。

2.3 红砖外墙红砖是海派建筑常见的外墙材料,它赋予建筑鲜明的个性和独特的质感。

海派建筑的红砖外墙常常镶嵌有精致的浮雕,展现出传统工艺的精湛技艺。

2.4 中西合璧海派建筑在设计中融合了中西方的元素,体现了多元文化的交融和包容。

例如,在建筑立面上,可以看到中式的斗拱和西式的柱子相互结合,形成独特的风格。

3. 家居设计海派风格的家居设计强调舒适、实用和精细的工艺。

3.1 古典家具古典家具是海派风格的代表,它们通常采用上等的木材制作,注重线条的流畅和细节的雕琢。

家具的造型和色彩都与传统文化有着紧密的联系,体现出深厚的历史底蕴。

3.2 中式装饰图案海派风格的家居装饰常常使用中式的图案元素,如莲花、云纹、蝴蝶等,通过壁纸、窗帘、餐具等细节的运用,营造出浓厚的中国传统文化氛围。

3.3 光线与色彩海派风格的家居设计注重光线的利用和色彩的搭配。

设计师常常通过大面积的窗户和明亮的灯光,使室内充满自然光线,同时采用明快的色彩,如红色、黄色等,给人以温暖和活力的感觉。

3.4 实用空间布局海派风格的家居设计更注重空间的实用性,追求功能和美观的统一。

在有限的空间中,合理布局,注重细节,使每一个角落都能发挥最大的作用,给人以舒适和便利的居住体验。

4. 艺术设计海派风格的艺术设计体现了对传统文化的继承和创新,融合了中国艺术和西方艺术的元素。

更深层次的海派文化,藏于建筑隙间一、从海派建筑中窥探海派文化在中国文化中,海派文化是近代崛起的一种地域文化,它也可以代表上海的近代文化。

这种文化的精神实质,能在上海的近代建筑形象中得到显现。

建筑是最能够清晰地体现城市文化的元素,海派建筑文化体现了中西建筑文化碰撞、交融的过程。

1. 海派建筑是海派文化的“容器”上海文化的原型,其实是江南文化,这种文化表现在建筑上,现在还可以在上海郊区的一些遗留建筑中见到。

后来随着城市的发展,上海的建筑也就有了更多的城市化,如今上海南市豫园一带的小街店铺,明显地表现出当时的上海文化形态。

近代的上海是新的文化时代,当时西方文化大举东渐,西方列强在此建立租界;而随着经济和商业的发展,上海便逐渐变成一座近代的大城市了。

它的文化特征就是“海派”,充满欣欣向上、富于想象、敢于冒险、敏于领悟、善于接受新事物的气质,即吸收许多外来文化,兼收并蓄,共存共容,不拘一格。

这些文化特征反映在建筑上,其特点是多方面的,有住宅方面的,商业建筑的,以及其他建筑形态等。

上海的近代建筑,不仅是这些文化的“容器”,而且表述着这种精神。

2. 弄堂中的海派文化上海近代的住宅,可以说是以里弄房子为主。

这种形式是:一条弄堂进去,两边都是住宅,叫石库门房子(门框用条石筑成),一个门就是一家,但现在已是三四家合住。

门内是一个小天井,正中客堂间,室内后壁有一扇门,里面是楼梯间及灶间等,然后是后门。

门外仍是弄堂,也是一家家的石库门房子,如此形成一片住宅区。

这种住宅一般为二至三层,楼上是卧室、书房等,屋顶上有晒台,可以晾晒衣物等。

这种建筑适合上海的一般市民居住。

客堂间可作起居室、会客室等。

有的喜欢中式,八仙桌、茶几椅子,墙上可挂山水画、对联等;有的喜欢西式,则圆桌、沙发、写字台、转椅等,墙上挂的当然是西洋画了。

大门形式利用传统的江南民居形式(石库门),但门上门边,也可以装饰西方古典建筑上的浮雕图案,可谓中西结合。

3. 海派建筑最大的亮点在于“活性”也许有人以为“海派”是一种无规无矩、随心所欲之义。

026 MODERN SUZHOU里是苏州子城苏州城里故事多,粉墙黛瓦、街巷幽深,2500多年来,文人墨客流连,富商贵胄退隐,好多巷子里都有属于自己的历史故事。

但就在姑苏子城里,居然还有一处海派建筑群,让子城多几分民国风情。

以前苏州日报社还在十梓街的时候,常常往返报社边上的五卅路,一开始并没有太注意五卅路边上的小巷,直到《都挺好》开播之后,突然就发现五卅路上多出了很多画着精致妆容来打卡的年轻人。

他们涌海派建筑群,让子城多几分民国风情地处古城核心地带,正不断推陈出新,成为撬动区域发展的关键节点。

记者 亦安冉向同德里、同益里这两条小巷,摆出各种表情,凹出各种造型,表示曾经“到此一游”。

因为这超高的人气,突然就想多看几眼这两条小巷。

巷子清浅,很容易就能走到尽头,但建筑是真的有看头、有内涵。

海派建筑群,曾经的高端住宅与苏式的粉墙黛瓦不同,同德里和同益里的建筑均是海派石库门建筑,两层砖木结构里弄。

一路走过去,建筑数得过来,共有19幢西式洋房,21座石库门,是苏州城少有的海派建筑群。

小巷不长,但来头不小。

同德里是20世纪30年代杜月笙投资兴建用来出租的,同益里则是当时的国民党政府财政部次长贾士毅出资兴建的。

两巷平行互通,宽1.5米,前者有“共沐德泽”之意,后者有“共同受益”之意。

不得不说,黑白两道人,投资眼光都相当老道。

把一块曾经是废弃鱼塘的土地愣是建成了城市中心地带的高档住宅群。

你能想象将近百年前的房子已经有厨房,有卫生间,还有先进的排水系统、自来水设施吗?这些配置放在那个年代,绝对算得上是“高级”了,租金估计也价格不菲。

五卅路两端,同德里、同益里以及信孚里一带的建筑其实都是海派的石库门风格。

石库门是最具上海特色的民居,娄承浩在《老上海石库门》写:“石海派石库门风格的建筑巷子不长,却有看头、有内涵028 MODERN SUZHOU里是苏州子城库门住宅是上海民居的特色,它鲜明地反映了建筑的时代性和地域性。

走进石库门里弄,绝不会误会到了北京棋盘街坊的四合院,或者是苏州的小巷民居,迎面扑来的是二三十年代浓厚的上海味。

六大民居派别之海派石库门石库门巷弄以石库门为原型的中共一大会址上海的传统建筑叫海派。

这个有人把海派和北京的建筑京派,和广州的建筑粤派称为三种建筑。

海派建筑的特点第一是可以吸收你的好的东西变成我自己的东西,第二个特点是使用,有用就是好。

第三个特点创新不断地翻新,现在一句话叫与时俱进,这个也是现在非常有价值的提倡的一点。

它的形式下面是古典主义的,顶上是巴洛克的,巴洛克就强调建筑的装饰。

海派的建筑艺术不是乱七八糟而是非常和谐、协调的,他可以把各种建筑形式都集中到一个形式上来,使得它非常和谐,这个很不容易,这个是一个特点。

海派建筑另外一个宝贵的方面就是住宅上海的近代住宅非常多,西班牙式的,美国乡村建筑,美国的殖民地式,一些最早地方的那些住宅,还有印度式、日本式,还有德国式、俄国式,还有现代派,应有尽有。

建筑是文化不是机器,机器可以改,可以改成全世界都一样,建筑不同建筑还是一种文化,所以建筑失去了文化特色这个建筑就没有什么价值可言了。

代表古建筑:石库门石库门是最具上海特色的居民住宅。

上海的旧弄堂一般是石库门建筑,它起源于太平天国起义时期,当时的战乱迫使江浙一带的富商、地主、官绅纷纷举家拥入租界寻求庇护,外国的房产商乘机大量修建住宅。

上个世纪二三十年代,围合仍是上海住宅的主要特征,但不再讲究雕刻,而是追求简约,多进改为单进,中西合璧的石库门住宅应运而生。

这种建筑大量吸收了江南民居的式样,以石头做门框,以乌漆实心厚木做门扇,这种建筑因此得名“石库门”。

汉语中把围束的圈叫做“箍”,如“金箍棒”,“箍桶”“袖箍”(即袖标)。

这种用石条围束门的建筑被叫做“石箍门”,宁波人发“箍”字音发的是“库”,以后上海的“石箍门”就讹作“石库门”了。

石库门建筑的平面和空间更接近于江南传统的二层楼的三合院或四合院形式,保持着正当规整的客堂,有楼上安静的内室,还有习惯中常见的两厢。

这种建筑还基本保持了中国传统住宅对外较为封闭的特征,虽身居闹市,但关起门来却可以自成一统。

海派建筑方案海派建筑是上海特有的一种建筑风格,它融合了中西方的建筑元素,独具魅力。

在上海的许多老街区,依然可以看到许多典型的海派建筑,它们不仅展示了上海的历史和文化,还是上海独有的一道风景线。

海派建筑起源于上海作为一个开放的港口城市,吸引了世界各地的人们来这里生活和发展。

这些移民们希望在新的环境中重建家园,于是他们将自己的文化和建筑风格与中国的传统建筑相结合。

尤其是19世纪末和20世纪初的上海,这种风格得到了最大程度的发展和展示。

海派建筑的特点之一是建筑外观的独特性。

这些建筑常常采用两层或三层的结构,带有独特的屋顶和窗户设计。

屋顶通常是环状的或者是带有小塔楼的,这些特点使得建筑在视觉上更加引人注目。

而窗户则采用欧式或中国传统的格子窗设计,同时还融入了西式的圆形或拱形窗户,突显了东方与西方文化的结合。

海派建筑的第二个特点是其内部结构。

建筑内部通常有宽敞的天井,这使得整个屋子都可以得到自然采光和通风。

同时,建筑内部的布局也非常注重私密性和功能性。

多数房间都有独立的出入口和私密的休息区域,符合人们对于住宅生活的需求。

海派建筑的第三个特点是其装饰。

海派建筑注重细节,外观和内部都有精美的雕刻和装饰。

大门上常常会镶嵌有华丽的玻璃花窗,墙面上镶嵌着陶瓷和马赛克等装饰。

房屋内部的天花板、柱子和地板也常常有精美的雕刻和木质装饰,展示了上海人对艺术和精致生活的追求。

海派建筑的魅力不仅仅体现在其建筑风格上,还体现在其历史和文化价值上。

这些建筑见证了上海的发展历程,见证了百年沧桑。

它们是上海独有的一道人文风景线,也是上海骄傲的象征之一。

许多海派建筑被列为文物保护单位,通过修复和保护,让它们得以延续下去。

海派建筑是上海独有的一种建筑风格,它融合了中西方的元素,展示了上海的独特之处。

无论是外观的独特性、内部的功能性,还是装饰的精美程度,海派建筑都是一种独特的艺术形式。

作为上海的文化遗产,海派建筑值得我们去珍惜和保护,同时也是我们向世界展示上海魅力的窗口。

海派建筑与海派文化浅析上海,是一座经济文化底蕴深厚的城市,经过百年的沧桑变迁,一种体验着各国建筑风情的与上海独特的气息油然而生。

上海因多元文化而充满生机与活力,世人喜欢将上海的诸多方面冠以“海派”二字。

所谓海派,我认为是吸纳和融合各种建筑风格的一种有上海特点的风格。

海派建筑是海派文化很重要的一个表现形式,当我们要探究海派建筑形成与发展时,不得不先对海派文化做一番探源。

1 海派文化的探源关于海派文化的形成,普遍认为是中华文化与西方文化的结合。

回顾海派文化演进的过程,可以看到,在植根于中华传统文化的基础上,吸纳了吴越文化的和其它地域文化,受到了世界文化主要西方的影响,逐渐形成了富有上海地方特色的海派文化。

处于苏浙边缘地带的上海,主要受到近邻吴越文化的熏陶,但是在近代上海社会的中下层社会,普遍由来自于苏北、广东及安徽等地移民构成,这也为多元的中式文化构成注入了一定的元素。

19世纪中叶,当八方的海风跨海越洋而来之时,西方现代文化与中国传统文化在此交流、碰撞、演变和发展。

海派文化,正是在此基础上成型并发展起来的,最终在上海近代史的发展轨迹中形成了自己特有的文化,它是中外交流、内地与沿海交流、农村与都市交流综合形成的产物。

海派文化的基本特征,我以为可以说是具有开放性、创造性、扬弃性和多元性。

一是开放性,海派文化姓海,海纳百川、熔铸中西,为我所用,化腐朽为神奇,创风气之先。

还表现在不闭关自守,不固步自封,不拒绝先进,不排斥时尚。

二是创造性,吸纳不等于照搬照抄,也不是重复和模仿人家,而是富有创新精神,洋溢着创造的活力。

当年的海派京剧开创了连台本戏、机关布景是创新,如今的《曹操与杨修》也是创新,金茂大厦是在建筑文化方面的创新。

三是扬弃性,百川归海,难免泥沙俱下,鱼龙混杂,尤其在被动开放时期,在租界里,以及主动开放初期,百废待兴的形势之下,有些饥不择食,来者不拒,这是可以理解的。

我们及时地提出这时特别需要清醒地辨别,有选择地有区别地对待,避免盲目和盲从。

有利大楼,就是那个一楼卖阿玛尼的第一个汰石子房子外滩4号“有利大楼”(Union Building)也许是当年上海第一座使用了汰石子技术(科普:汰石子,上海叫法,即水刷石,台湾的洗石子,日本的“人工石塗”,东南亚叫上海批荡。

链接)的公共建筑。

据市建八公司退休人员黄锡田回忆,“1916年,外滩天祥洋行(即有利大楼)的外墙汰石子分包工程由外国业主请来日本人施工,为垄断技术,日本人用布将脚手架蒙得严严实实。

但替日本人做小工的奚阿梅、张开山等几位上海师傅很快将这一技术学到手,并收徒弟逐步推广了汰石子技术,将日本人挤出上海市场。

”(何重建,1994)如此看来,上海最早的汰石子技术是通过有利大楼的建造从日本技师那儿偷师来的。

那么有利大楼的外立面为何要引进汰石子这一“新技术”呢?进一步的,日本又是在什么样的历史条件下“发明”汰石子技术的呢?对后一个问题的解答需要在更大的文化背景中来看。

翻开日本近代建筑史,整个19世纪末期,日本造了大量的西洋风格的建筑,市容市貌为之一变。

西洋风建筑被作为了西方先进技术的代表,其石材的外观也成为日本本土竟相效法的对象。

然而,从自然条件上,日本并没有大量开采石矿的条件;同时,砖石承重结构系统的房子抗震性能差,并不适用于日本。

于是如何找到一种抗震的替代性结构系统,并且在节省石材的使用的同时达到西方石材建筑的效果成了一个需要解决的问题。

在这样的背景下,日本在1880年设立了自己的人造石研究所,研发“人造石”借以模拟古典建筑之石材外观。

而建筑的内部则采用更为抗震的结构以替代砖石承重体系。

所谓“人工石塗”(汰石子的日文名)便大约是“人造石研究所”在1890年代的产物。

汰石子在日本本土发明后,最早的输出对象应该是台湾。

20世纪初,日本人将汰石子技术主动引入到日治时期的台湾,用汰石子装饰了一系列公共建筑。

这些建筑和日本本土风格无关,而以西方古典风格为蓝本。

比如1908年建成的台北水源地慢滤场唧筒室(今台北市自来水博物馆),它是台湾最早运用的汰石子(台湾称洗石子)的建筑之一,这座结构复杂的试验性作品在外观上靠着汰石子覆层而呈现出相对统一的古典风格。

之后1911年的台湾总督府改造,1915年的总督府博物馆等重要公共建筑中,汰石子包裹于最新潮的钢筋混凝土结构的建筑表面,同样为立面统一的古典风格为服务。

正如台湾学者王俊雄在《洗石子與台灣建築---洗石子與台灣建築現代性》一文中指出:如果说日本人发明了汰石子这个技术,是用来主动模仿西方的传统建筑外观,表达自己对先进文化的主动追求的话,日本人将汰石子引进台湾则有着不同的含义:借汰石子塑造石头房子这样一种来自先进而宏伟西方的形象,以此证明日本统治者的权威。

自台湾的第一座汰石子建筑落成后八年,汰石子技术才传入上海,出现在了有利大厦的外立面。

有利大厦由香港的公和洋行英国建筑师威尔逊设计,是上海的第一座钢框架结构的建筑,1916年完成。

作为一幢为西方金融机构服务的大楼,它所想呈现的古典风格正好可以由这一来自日本的仿石“专利技术”来塑造。

汰石子以其逼真,灵活性,最大限度的呈现了石材建筑的感觉,在此之后的上海成为了仿石系古典建筑的一个最重要的材料和技术工具。

【外立面的仿石做法在外滩现存最老的英国领事馆中就可以看到,这座文艺复兴风格的建筑的表面是由水泥黄沙矿渣的混合砂浆仿石材来呈现的。

】将上海的有利大厦与台湾这些建筑相比较,可以看到他们的相似之处:首先,外立面的汰石子饰面包裹了整个建筑。

其次,建筑风格皆为西方古典样式,内部结构则一般为框架体系。

从装饰效果上来看,此类仿石汰石子建筑,除了在用材,质感上有所不同外,在使用的模式上是相近的。

姑且可以称作“整体包裹式”:即通过“平面洗石”的手法包裹建筑的表面,再用“泥塑洗石”或“开模洗石”的技法辅以线脚或花饰。

远远看去,感觉和一座灰色花岗岩建筑相去无几。

整体包裹式汰石子手法的特点在于,不管内部是砖墙还是混凝土,结构是钢框架还是钢筋混凝土,建筑的表层都可以做出一种统一的给定风格,可以是希腊复兴式,罗马复兴式,折衷式等等不一而足。

然而,如果汰石子在上海建筑中的呈现仅止于此,即通过仿石来取得宏伟华丽的石材建筑效果的话,那么它的呈现方式就是单一的,流于表面的“风格贴图”。

同时,从文化的角度来看,它便始终是一个带着殖民地色彩的舶来品,而且还是个来自东方日本的二手舶来品。

从这个角度来说,位于英租界有利大厦,充其量只不过借由自日本的汰石子技术做饰面,而让建筑看上去更想道地的石头房子,告诉人们,我很西方,很先进。

里弄中的汰石子在上海,最迟在1920年代初,汰石子便广泛的运用于公共建筑,私人宅邸,里弄建筑等之中,并在1930年代到达了巅峰。

1920年代至1940年代的里弄住宅,其数量庞大而多样。

里弄建筑中汰石子的使用模式与“有利大厦”有和不同?这种不同是否由此衍生出不同的含义?在石库门里弄中,汰石子脱离了模仿西方古典样式的窠臼,成为了不同风格的载体。

在统一规划的地产中,建筑师可以运用汰石子塑出时下流行的各种样式,比如在1920年代至1930年代Art-Deco风格盛行之时,汰石子成为了塑造装饰艺术风格的有利工具,其可塑性正好可以营造装饰艺术的几何线条和图案。

而另一方面,私人业主则可以根据自己的喜好让工匠塑出各式各样的造型。

【位于老城厢的龙门村正是这样的代表,汇集了各种样式的汰石子。

】这样,这些石库门里弄中的汰石子衍生出与公共建筑中的汰石子不同的意义:它不再是古典风格的石头房子的代言人,而是融入了上海本土的文化语境之中,有了不同的文化含义。

但是,本质上来讲,不论汰石子承载了多么丰富的样式,它依然只是作为一种样式的载体而存在。

换句话说,他们更像是一种风格化的图像语言(带着石材的质感)。

汰石子饰面就像一张脸谱,盖在建筑的本体上,有着自己的表情,却疏于表现它与其所依附的建筑本身的关联。

从左到右:四明村-慎余里,下两幅为龙门村然而,当我们从汰石子在石库门建筑的使用位置上着眼的话,它似乎超越了作为单纯的风格样式的载体。

在诸多后期石库门里弄中形成了一个相对固定的作法:汰石子与石库门门套,门头,窗套,压顶紧密结合,以至于很难把这些建筑元素分离开来。

典型的后期石库门中,汰石子窗套往往将一二层窗套联系起来,形成一种富有特色的建筑元素。

比如慈惠南里和慎余里的窗套。

若将汰石子饰面去掉的话,底层其实与边上的青砖或红砖墙面别无二致。

也就是说,这种“连体窗套”的建筑元素是完全由汰石子所构建的。

【顺便提一句,曾经出现在第四批优秀历史建筑保护名单上的慎余里,一个闸北区质量最佳的石库门里弄,也许即将在苏河湾开发中归于尘土。

要保的话大家要多呼吁阿~】左:慈惠南里右:慎余里在从石库门里弄渐渐过渡到新式里弄的1930年代,里弄建筑对于汰石子的应用渐渐呈现出一种更为节制而理性的趋势。

建筑结构不再像有利大楼那般,遮掩在古典风格的外衣之下,而是成为了一种表现的元素。

汰石子与结构联姻,结构作为一种装饰物。

这种装饰有着两重含义。

首先,当结构作为一个立面的元素在立面上展现,覆上的汰石子强调了这个展示的作用——不少新式里弄住宅在阳台下或者窗洞上做了混凝土梁,起到悬挑或者支撑的作用,而后部灶披间亭子间交接的部分也会做圈梁,这时,露在外头的梁,往往会做一道汰石子面层。

此外,墙面的竖向构造柱也有此种做法。

左:龙门村(龙门村是个很特别的地方,身处华界率意而为集里弄风格类型之大成。

)右:荪顺里其次,当结构成了一种装饰,装饰也常用来模拟结构,使立面出现了一种含糊的特质——汰石子被用作为会成为墙体竖向分隔的装饰性元素,或者模拟转角柱。

最明显的例子是永嘉路上的恒爱里,在它的北立面上,看上去水平向混凝土梁在转角与“构造柱”相交,并以汰石子作为饰面,体现了结构的装饰性表达。

实则转角的“构造柱”完全是汰石子作出的装饰柱,汰石子覆层之下是清水红砖。

仔细看的话,北立面各窗之间原亦有装饰性竖向分隔模拟构造柱的感觉,但是现在已经剥落,露出了底层的红砖墙体。

(这样的装饰性汰石子竖向分隔在其南立面上也得到展现。

)这样,恒爱里的汰石子饰面混淆了真实的结构系统,使得建筑的立面表达与真实结构之间形成了一种似是而非的关系。

左:锡德坊右:恒爱里foto by purple恒爱里。

这个公寓式里弄的立面上的汰石子元素,很有嚼头同样的,在环龙别墅的窗间墙,上下窗梁的结构件用汰石子饰面,中间用相同的汰石子装饰带模拟梁,给人一种暧昧的感觉。

若将视线继续拉近,可以发现,下侧的结构件与窗台和窗套相交,不同材质的汰石子定义了交接关系。

环龙别墅右:窗台细部分别为梁-窗台-还有窗台下面的东东(叫什么。

)的肌理。

一个方块5×5cm在较为考究的里弄中,身处逼仄的空间,汰石子的材质变化可以被明显的感知。

材料的质感微妙地反映了建筑构件的性格:窗台往往是最细腻的石子粒洗出来的,直径在1毫米左右。

有时是方解石粒做出半斩假石半汰石子的效果,也有的直接是掺和细黄沙粒的水泥砂浆。

××的形式多样,有较光滑的平面式的,也有略粗糙的齿轮状的。

窗套一般用粗一级的石粒。

若墙裙也用汰石子装饰的话,则用更粗的石粒。

这样,不同材质的汰石子定义了不同的建筑构件。

龙门村的一个窗台。

右侧细部看出即使窗台材料也有微妙的变化。

【说到材质,早期的石库门框是石材,在后期的石库门中,混凝土代替了石头,表面则常用磨石子做面饰,门框外面的门套用汰石子,而门头则运用泥塑洗石的技法塑出形式各异的汰石子装饰。

汰石子,磨石子,斩假石的材料其实是没有什么分别的,只是表层处理的技法不同,因而显现出不同的外观。

由于磨石子相对于汰石子更显示出一种对时间的抵抗力,经年累月,材料不同的老化过程就可以在石库门的表面被人所感知了。

说汰石子承载了里弄建筑的时间,此言不虚也。

作为里弄建筑的饰面,汰石子的表面与雨水,与大气,与居民相接触的过程,都在饰面上留下印记,本身就丰富了自己的表情,建立起建筑与建筑所在的环境的关联。

那些一二层相连的窗套件汰石子,经意不经意间,记录了窗缘上留下的雨水的痕迹,那些竖直向的饰带的形状,仿佛正期待着这般水流的印痕。

】小结在上面这些有些散漫而跳跃的叙述中,我们看到了汰石子最初是作为一种舶来的仿石材料来模仿古典风格,当它应用于本土的里弄建筑后,成为了表现各种中西样式、装饰艺术风格、甚至是现代主义风格的载体。

另一方面,它已经超越了最初作为给定风格的载体的局限,而有了自己别致的表现形式:这“石材外衣套装”在上海的里弄中化成了墙裙,窗套,山墙与压顶的“套件”,装饰着青砖或红砖墙。

进而,在新式里弄中,我们看到了汰石子表现结构的装饰性的例子(或装饰的结构?)。

同时,在近人的尺度上,不同材质的汰石子使用界定了不同的建筑构件。

汰石子再也不是为了掩盖建筑本来面目的而套上外衣,转而通过与建筑构件,结构的互动,以及自身用材的变化,变成了塑造里弄建筑表情不可或缺的一员。