自动控制原理课程设计

- 格式:doc

- 大小:128.00 KB

- 文档页数:11

自动控制原理课程设计一、引言自动控制原理课程设计是为了帮助学生深入理解自动控制原理的基本概念、原理和方法,通过实际项目的设计与实现,培养学生的工程实践能力和创新思维。

本文将详细介绍自动控制原理课程设计的标准格式,包括任务目标、设计要求、设计方案、实施步骤、实验结果及分析等内容。

二、任务目标本次自动控制原理课程设计的目标是设计一个基于PID控制算法的温度控制系统。

通过该设计,学生将能够掌握PID控制算法的基本原理和应用,了解温度传感器的工作原理,掌握温度控制系统的设计和实现方法。

三、设计要求1. 设计一个温度控制系统,能够自动调节温度在设定范围内波动。

2. 使用PID控制算法进行温度调节,实现温度的精确控制。

3. 使用温度传感器实时监测温度值,并将其反馈给控制系统。

4. 设计一个人机交互界面,能够实时显示温度变化和控制系统的工作状态。

5. 设计一个报警系统,当温度超出设定范围时能够及时发出警报。

四、设计方案1. 硬件设计方案:a. 使用温度传感器模块实时监测温度值,并将其转换为电信号输入到控制系统中。

b. 控制系统使用单片机作为主控制器,通过PID控制算法计算控制信号。

c. 控制信号通过电路板连接到执行器,实现温度的调节。

d. 设计一个报警电路,当温度超出设定范围时能够触发警报。

2. 软件设计方案:a. 使用C语言编写单片机的控制程序,实现PID控制算法。

b. 设计一个人机交互界面,使用图形化界面显示温度变化和控制系统的工作状态。

c. 通过串口通信将温度数据传输到电脑上进行实时监控和记录。

五、实施步骤1. 硬件实施步骤:a. 搭建温度控制系统的硬件平台,包括温度传感器、控制系统和执行器的连接。

b. 设计并制作电路板,将传感器、控制系统和执行器连接在一起。

c. 进行硬件连接调试,确保各个模块正常工作。

2. 软件实施步骤:a. 编写单片机的控制程序,实现PID控制算法。

b. 设计并编写人机交互界面的程序,实现温度变化和控制系统状态的实时显示。

自动控制原理课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解自动控制原理的基本概念,掌握控制系统数学模型的建立方法;2. 掌握控制系统性能指标及其计算方法,了解各类控制器的设计原理;3. 学会分析控制系统的稳定性、快速性和准确性,并能够运用所学知识对实际控制系统进行优化。

技能目标:1. 能够运用数学软件(如MATLAB)进行控制系统建模、仿真和分析;2. 培养学生运用自动控制原理解决实际问题的能力,提高学生的工程素养;3. 培养学生团队协作、沟通表达和自主学习的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对自动控制原理的兴趣,激发学生探索科学技术的热情;2. 培养学生严谨、务实的学术态度,树立正确的价值观;3. 增强学生的国家使命感和社会责任感,认识到自动控制技术在国家经济建设和国防事业中的重要作用。

本课程针对高年级本科学生,结合学科特点和教学要求,将目标分解为具体的学习成果,为后续的教学设计和评估提供依据。

课程注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和解决实际问题的能力,为培养高素质的工程技术人才奠定基础。

二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分:1. 自动控制原理基本概念:控制系统定义、分类及其基本组成;控制系统的性能指标;控制系统的数学模型。

2. 控制器设计:比例、积分、微分控制器的原理和设计方法;PID控制器的参数整定方法。

3. 控制系统稳定性分析:劳斯-赫尔维茨稳定性判据;奈奎斯特稳定性判据。

4. 控制系统性能分析:快速性、准确性分析;稳态误差计算。

5. 控制系统仿真与优化:利用MATLAB软件进行控制系统建模、仿真和分析;控制系统性能优化方法。

6. 实际控制系统案例分析:分析典型自动控制系统的设计原理及其在实际工程中的应用。

教学内容按照以下进度安排:第一周:自动控制原理基本概念及控制系统性能指标。

第二周:控制系统的数学模型及控制器设计。

第三周:PID控制器参数整定及稳定性分析。

第四周:控制系统性能分析及MATLAB仿真。

自动控制原理教案一、教材分析《自动控制原理》是自动化专业的一门基础课程,主要介绍自动控制原理的基本概念、基本原理和基本方法。

通过学习本课程,学生能够掌握自动控制系统的基本知识,了解自动控制原理在工程实践中的应用,并具备设计和分析自动控制系统的能力。

本教材主要包括以下内容:一、自动控制系统的基本概念和基本原理;二、控制系统的数学模型;三、时域分析方法;四、频域分析方法;五、稳定性分析与设计;六、校正与补偿。

二、教学目标1. 理论目标:(1)了解自动控制系统的基本概念和基本原理;(2)掌握控制系统的数学模型表示方法;(3)掌握时域分析方法和频域分析方法;(4)掌握自动控制系统的稳定性分析与设计方法;(5)了解校正与补偿的基本方法。

2. 实践目标:(1)培养学生分析和设计自动控制系统的能力;(2)培养学生运用自动控制原理解决实际问题的能力;(3)培养学生团队协作和沟通能力。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)自动控制系统的基本概念和基本原理;(2)控制系统的数学模型表示方法;(3)时域分析方法和频域分析方法。

2. 教学难点:(1)自动控制系统的稳定性分析与设计方法;(2)校正与补偿的基本方法。

四、教学内容与教学方法1. 教学内容:第一章自动控制系统基本概念1.1 自动控制系统的定义和分类1.2 自动控制系统的基本组成1.3 自动控制系统的特点第二章自动控制系统数学模型2.1 自动控制系统的数学模型表示2.2 控制系统的状态方程表示2.3 控制系统的传递函数表示第三章时域分析方法3.1 系统的时域响应3.2 时域性能指标3.3 时域分析的基本方法第四章频域分析方法4.1 复频域的基本概念4.2 频域性能指标4.3 常用频域分析方法第五章稳定性分析与设计5.1 稳定性的基本概念5.2 稳定性的判据5.3 稳定性的设计方法第六章校正与补偿6.1 校正与补偿的基本概念6.2 控制系统的传感器6.3 控制系统的执行器6.4 控制系统的校正与补偿方法2. 教学方法:(1)理论教学:讲授自动控制原理的基本概念、基本原理和基本方法;(2)案例分析:通过实例分析和讨论,加深学生对自动控制原理的理解;(3)实验设计:设计实际的控制系统,通过实验验证和巩固所学的知识;(4)讨论与互动:鼓励学生积极参与课堂讨论和互动,提高学生的思维能力和团队合作能力。

自动控制原理课程设计专业:电气工程及其自动化设计题目:二阶系统的综合设计班级:电自1141班学生姓名:Jason学号12指导教师:王彬分院院长:许建平教研主任:高纯斌电气工程学院目录第一章课程设计内容与要求分析 (2)1.1 课程设计内容 (2)1.2 课程设计要求分析 (2)1.2.1 二阶系统综合设计要求分析 (2)1.2.2 直流电机调速设计要求分析 (3)第二章二阶系统综合设计 (4)2.1 校正系统参数及特性图和结构图的确定 (4)2.2 MATLAB仿真实现过程 (6)2.2.1 程序编写 (6)2.2.2 Simulink仿真过程 (8)第三章直流电机调速 (10)3.1 开环直流电机调速 (10)3.2 单闭环晶闸管直流调速系统实验 (10)第四章自控课设总结 (12)参考文献 (13)致谢 (13)第一章课程设计内容与要求分析1.1 课程设计内容本次课程设计内容主要分为两大部分,第一部分为利用有源串联超前校正网络进行二阶系统校正。

通过校正装置开关的开合来比较校正前后的效果差异,主要利用MATLAB进行相关程序的编写和仿真,结合最终的结果经过分析论证最终得出相应结论。

第二部分为直流电动机开环调速实验和单闭环晶闸管直流调速系统实验。

二阶系统综合设计要求:1)开关S闭合引入校正网络后,在单位阶跃输入信号作用时,’≥4.4弧度/秒,相位裕量γ’≥45°;开环截止频率ωc2)根据性能指标要求,确定串联超前校正装置传递函数;3)手工绘制校正前、后及校正装置对数频率特性曲线;4)利用Matlab仿真软件辅助分析设计,并验算设计结果,绘制校正前、后及校正装置对数频率特性曲线;5)在Matlab-Simulink下建立系统仿真模型,求校正前、后系统单位阶跃响应特性,并进行系统性能比较;6)根据计算结果确定有源超前网络元件参数R、C值。

直流电动机调速设计要求:1)未接入反馈回路时直流电动机的转速随负载的变化而产生变化;2)通过晶闸管直流调速系统对系统进行调速;3)接入反馈后在给定电压和负载下产生一个转速,通过负载的改变系统转速能恢复到原来的状态;4)利用电力系统试验台进行试验。

自动控制课程设计汇报人:2024-01-02•自动控制概述•自动控制原理•自动控制系统设计目录•自动控制系统实例分析•自动控制系统的应用与发展•课程设计任务与要求01自动控制概述定义与特点定义自动控制是一门研究如何通过自动调节和控制系统的参数、结构和行为,实现系统预定目标的学科。

特点自动控制具有快速响应、高精度、高稳定性和可靠性等特点,广泛应用于工业、农业、军事、航空航天等领域。

通过自动化控制,可以大幅提高生产效率,降低人工成本。

提高生产效率自动控制系统能够精确控制生产过程中的各种参数,从而提高产品质量。

保证产品质量在一些危险的环境中,自动控制系统可以替代人工操作,保障生产安全。

保障生产安全自动控制的重要性控制器用于接收输入信号,根据控制算法计算输出信号,控制被控对象的运行状态。

执行器根据控制器发出的控制信号,调节被控对象的参数或状态。

传感器用于检测被控对象的参数变化,并将检测信号转换为可处理的电信号。

调节机构根据执行器的调节信号,调整被控对象的参数或状态。

自动控制系统的基本组成02自动控制原理01开环控制系统是一种没有反馈的控制系统,其控制过程是单向的。

02开环控制系统的优点是结构简单,控制精度高,但抗干扰能力较弱。

03开环控制系统适用于对精度要求较高,但环境干扰较小的场合。

01闭环控制系统是一种具有反馈的控制系统,其控制过程是双向的。

02闭环控制系统通过实时监测被控对象的输出,将实际输出与期望输出进行比较,从而调整控制信号。

03闭环控制系统具有较好的抗干扰能力和适应性,适用于对精度和稳定性要求较高的场合。

A BC D控制系统的性能指标稳定性指系统在受到扰动后能否回到原始平衡状态的能力。

准确性指系统输出与期望输出的偏差大小,即系统的误差大小。

快速性指系统对输入信号的响应速度,即系统达到稳定状态所需的时间。

抗干扰性指系统对外部干扰的抵抗能力,即系统在受到干扰后仍能保持稳定和准确性的能力。

01常见的分析方法有:劳斯判据、赫尔维茨判据、奈奎斯特判据等。

自动控制原理课程设计

自动控制原理课程设计是针对自动控制原理课程的学习内容和要求进行的实践性教学任务。

其目的是通过设计和实现一个自动控制系统,加深学生对自动控制原理的理解和应用能力。

一般来说,自动控制原理课程设计包括以下几个步骤:

1. 选题:根据课程要求和学生的实际情况,选择一个合适的自动控制系统作为课程设计的对象。

可以选择一些简单的控制系统,如温度控制、水位控制等,也可以选择一些复杂的控制系统,如飞行器控制、机器人控制等。

2. 系统建模:对选定的控制系统进行建模,包括确定系统的输入、输出和状态变量,建立系统的数学模型。

可以使用传递函数、状态空间等方法进行建模。

3. 控制器设计:根据系统模型和控制要求,设计合适的控制器。

可以使用经典控制方法,如比例积分微分(PID)控制器,也可以使用现代控制方法,如状态反馈控制、最优控制等。

4. 系统仿真:使用仿真软件(如MATLAB/Simulink)对设计的控制系统进行仿真,验证控制器的性能和稳定性。

5. 硬件实现:将设计的控制器实现到实际的硬件平台上,如单片机、PLC等。

可以使用编程语言(如C语言、Ladder图等)进行编程。

6. 系统调试:对实际的控制系统进行调试和优化,使其达到设计要求。

可以通过实验和测试来验证系统的性能。

7. 实验报告:根据课程要求,撰写实验报告,包括实验目的、方法、结果和分析等内容。

通过完成自动控制原理课程设计,学生可以深入理解自动控制原理的基本概念和方法,掌握控制系统的设计和实现技术,提高自己的实践能力和创新能力。

一、 设计目的:1、 了解控制系统设计的一般方法、步骤。

2、 掌握对系统进行稳定性分析、稳态误差分析以及动态特性分析的方法。

3、 掌握利用MATLAB 对控制理论内容进行分析和研究的技能。

4、 提高分析问题解决问题的能力。

二、 设计内容与要求:设计内容:1、阅读有关资料。

2、对系统进行稳定性分析、稳态误差分析以及动态特性分析。

3、绘制根轨迹图、Bode 图、Nyquist 图。

4、设计校正系统,满足工作要求。

设计条件:已知单位负反馈系统的开环传递函数0()(1)(0.251)K G S S S S =++,试用频率法设计串联校正装置,要求校正后系统的静态速度误差系数1v K 5s -≥,系统的相角裕度045γ≥,校正后的剪切频率2C rad s ω≥。

设计要求:1、 能用MATLAB 解复杂的自动控制理论题目。

2、能用MATLAB 设计控制系统以满足具体的性能指标。

3、能灵活应用MATLAB 的CONTROL SYSTEM 工具箱和SIMULINK 仿真软件,分析系统的性能。

三、 设计方法,步骤,时间分配1、自学MATLAB 软件的基本知识。

包括MATLAB 的基本操作命令、控制系统工具箱的用法等,并上机实验。

Matlab 主窗口包括命令窗口(Command Window ),工作间窗口(Workspace),当前目录窗口(Current Directory),历史命令窗口(Command History)等。

在主窗口左下角的start 按钮,可以进行设置,演示,打开工具箱等操作。

2、基于MATLAB 用频率法对系统进行串联校正设计,使其满足给定的频域性能指标。

要求程序执行的结果中有校正装置传递函数和校正后系统开环传递函数,校正装置的参数T ,a 等的值。

静态速度误差系数15-≥s k v ,K v =0lim >-S )125.0()1(0+⨯+⨯S S S k S ,因此,50≥k 串联超前校正函数:G C (S)=TS aTS ++11在Command Window 中编写下列程序:0()(1)(0.251)K G S S S S =++ k0=5;n1=1;d1=conv(conv([1 0],[1 1]),[0.25 1]) ;sope=tf(k0*n1,d1);结果如下:Transfer function:5-----------------------0.25 s^3 + 1.25 s^2 + s第一次校正后系统的开环传递函数:Transfer function:17.5 s + 5---------------------------------------0.0011 s^4 + 0.2555 s^3 + 1.254 s^2 + s程序如下:nc1=[3.5 1]dc1=[0.0044 1]n2=conv(n1,nc1);d2=conv(d1,dc1);scope=tf(n2,d2)bode(n2,d2);hold on[gm,pm,wg,wp]=margin(n2,d2);第二次校正后系统的开环传递函数:2.135 s^2 + 18.11 s + 5-------------------------------------------------------6.27e-005 s^5 + 0.01566 s^4 + 0.327 s^3 + 1.311 s^2 + s程序如下:nc2=[0.122 1]dc2=[0.057 1]n3=conv(n2,nc2);d3=conv(d2,dc2);scope=tf(n3,d3)bode(n3,d3);[gm,pm,wg,wp]=margin(n3,d3)Bode 图:校正前后的Bode 图如图所示:经验证:校正前的系统的相角裕量γ= 7.3342e-006°,幅值穿越频率Wc=2.0000rad/s 。

自动控制原理-教案一、课程简介1.1 课程背景自动控制原理是工程技术和科学研究中的重要基础,广泛应用于工业、农业、医疗、航空航天等领域。

本课程旨在介绍自动控制的基本理论、方法和应用,使学生掌握自动控制系统的基本原理和设计方法,具备分析和解决自动控制问题的能力。

1.2 教学目标(1)理解自动控制的基本概念、原理和分类;(2)掌握线性系统的数学模型建立和求解方法;(3)熟悉系统的稳定性、瞬态和稳态性能分析;(4)学会设计简单的线性控制器;(5)了解自动控制技术的应用和发展趋势。

二、教学内容2.1 自动控制的基本概念(1)自动控制系统的定义和分类;(2)自动控制系统的组成和基本环节;(3)自动控制系统的性能指标。

2.2 线性系统的数学模型(1)连续时间线性系统的数学模型;(2)离散时间线性系统的数学模型;(3)系统的状态空间表示。

2.3 系统的稳定性分析(1)连续时间线性系统的稳定性;(2)离散时间线性系统的稳定性;(3)系统稳定性的判定方法。

2.4 系统的瞬态和稳态性能分析(1)连续时间线性系统的瞬态响应;(2)离散时间线性系统的瞬态响应;(3)系统的稳态性能分析。

2.5 控制器的设计方法(1)PID控制器的设计;(2)状态反馈控制器的设计;(3)观测器的设计。

三、教学方法3.1 讲授法通过课堂讲授,系统地介绍自动控制原理的基本概念、理论和方法。

3.2 案例分析法通过分析实际案例,使学生更好地理解自动控制系统的原理和应用。

3.3 实验法安排实验课程,让学生亲自动手进行实验,培养实际操作能力和问题解决能力。

3.4 讨论法组织学生进行课堂讨论,促进学生思考和交流,提高分析和解决问题的能力。

四、教学评估4.1 平时成绩包括课堂表现、作业完成情况、实验报告等,占总成绩的30%。

4.2 期中考试通过期中考试检验学生对自动控制原理的基本概念、理论和方法的掌握程度,占总成绩的30%。

4.3 期末考试通过期末考试全面评估学生对自动控制原理的掌握程度,占总成绩的40%。

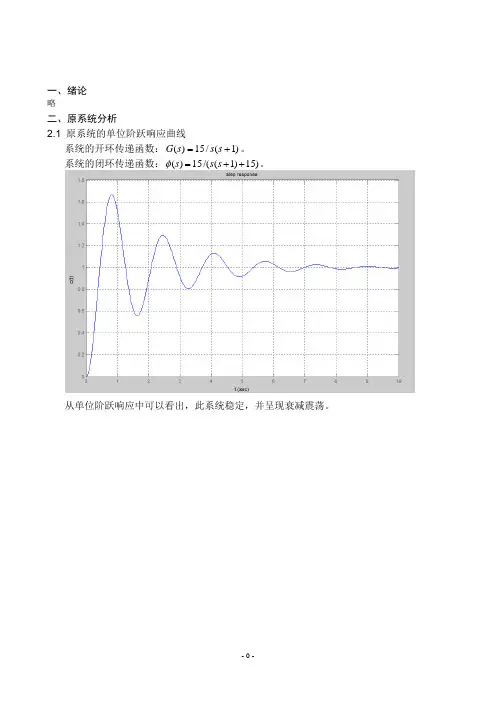

一、绪论略二、原系统分析2.1 原系统的单位阶跃响应曲线系统的开环传递函数:)1ssG。

=s15/(+)(φ。

系统的闭环传递函数:)=sss15)1+((+/(15)从单位阶跃响应中可以看出,此系统稳定,并呈现衰减震荡。

2.2 原系统的Bode 图从Bode 图中可以看出系统一次经过了积分环节,和一个惯性环节。

系统校正前的相关参数:理论值的计算: 利用以下公式: 由0|)(|lg 20=c G ω)(180c ωϕγ+︒=c c ωωϕarctan -90- =() 可得:相角裕度:︒=71.14γ 幅值裕度:∞ =h0截止频率:s rad c /81.3=ω 穿越频率:∞=x ω在MATLAB 中计算可得: 相角裕度:γ=︒14.7105 幅值裕度:∞ =h0截止频率:s rad c /8089.3=ω 穿越频率:∞=x ω而题目要求的参数: 相角裕度: 45≥γ截止频率:s rad c /5.7≥ω显然,在这里原系统是不符合要求的。

2.3 原系统的Nyquist 曲线从原系统的Nyquist 曲线中可以看出,起点为︒∞∠90-,终点为︒∠180-0,无交点。

2.4 原系统的根轨迹由系统的跟轨迹可以看出,系统的极点分布均在复平面的左半平面,故系统是稳定的。

三、校正装置设计3.1 校正方案的确定由于截止频率与穿越频率均不符合要求,故采用串联超前校正。

3.2 校正装置参数的确定0lg 10)'('=+a L c ω)/(1/5.7'T a s rad c m ∙===ωω 理论计算的结果为14.31a =0.00931T =由Matlab7计算可以确定串联超前校正的参数: 14.3125a =40.00931321T =故校正装置的开环传递函数为:1)/(0.00931s )1(0.133s G c ++=3.3 校正装置的Bode 图系统校正后的相关参数: 理论值的计算可得: 相角裕度:︒=39.60γ 幅值裕度:∞ =h0截止频率:s rad c /5.7=ω 穿越频率:∞=x ω在MATLAB 中计算可得: 相角裕度:︒=9822.67γ幅值裕度:∞ =h0截止频率:s rad c /5000.7=ω 穿越频率:∞=x ω显然,符合题目的要求。

目录绪论 (1)一概述 (2)1.1课程设计的任务与目的 (2)1.1.1设计任务 (2)1.1.2设计目的 (2)1.2课程设计题目与要求 (2)1.2.1设计题目 (2)1.2.2设计要求 (2)二校正函数设计 (4)2.1校正步骤 (4)2.2 校正过程 (4)三传递函数特征根的计算 (10)3.1 系统未校正前 (10)3.2 校正后传递函数的特征根 (10)四控制系统的时域分析 (11)4.1 校正前系统的动态性能分析 (11)4.2 校正后系统的动态性能分析 (13)五控制系统的根轨迹分析 (17)5.1 校正前系统的根轨迹图 (17)5.2 校正后系统的根轨迹图 (18)5.3 绘制奈奎斯特曲线图 (19)5.3.1 未校正前的奈奎斯特曲线图 (19)5.3.2 校正后系统的奈奎斯特曲线图 (20)六绘制系统的伯德(Bode)图 (21)6.1 绘制校正前系统的伯德图 (21)6.2 绘制校正后系统的伯德图 (22)七设计心得与体会 (24)八参考文献 (25)绪论校正装置在自动控制系统中有广泛的应用,它不但可应用于电的控制系统,而且可以通过转换装置将非电量信号转换成电量信号应用于非电的控制系统。

通常是对象、执行机构、测量元件等主要部件已经确定的情况下,设置校正装置的传递函数、调整系统的放大系数。

使系统的动态性能能够得到满足要求的性能指标。

这就是系统的校正。

常用的性能指标可以是时域的指标,如上升时间、调节时间、峰值时间、超调量、稳态误差等;也可以是频域的指标,如截止频率、相稳定裕度、模稳定裕度等。

由于校正装置加入系统的方式和所起的作用不同,常用的校正装置又分为串联校正、反馈校正、前置校正、干扰补偿等四种类型。

在许多情况下,它们都是由电阻、电容按不同方式连接成的一些四端网络。

串联校正主要是由相位超前校正、滞后校正、滞后-超前校正组成的。

串联校正的理论设计方法有频率域方法和根轨迹法。

一 概述1.1课程设计的任务与目的1.1.1设计任务设计报告中, 根据给定的性能指标选择合适的校正方式对原系统进行校正,使其满足工作要求。

自动控制原理课程设计目的一、课程目标知识目标:1. 理解自动控制原理的基本概念,掌握控制系统的数学模型、传递函数及方块图表示方法;2. 掌握控制系统的稳定性、快速性、准确性的评价标准及其分析方法;3. 了解常见的控制器设计方法,如PID控制,并理解其工作原理。

技能目标:1. 能够运用数学模型描述实际控制问题,绘制并分析系统的方块图;2. 学会使用根轨迹、频域分析等方法评估控制系统的性能;3. 能够设计简单的PID控制器,并通过模拟或实验调整参数以优化系统性能。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对自动控制原理的学科兴趣,激发其探索精神和创新意识;2. 强化团队合作意识,通过小组讨论和项目实践,提高学生的沟通与协作能力;3. 增强学生面对复杂工程问题时的分析问题、解决问题的能力,培养其责任感和工程伦理观。

本课程旨在结合学生年级特点,以实用性为导向,通过对自动控制原理的深入学习,使学生在掌握理论知识的同时,能够具备一定的控制系统分析和设计能力。

课程目标设定既考虑了学科知识体系的完整性,也注重了学生实践技能和创新能力的培养,为后续相关课程学习和未来工程师职业生涯打下坚实基础。

二、教学内容本章节教学内容主要包括以下几部分:1. 自动控制原理基本概念:控制系统定义、分类及其应用;控制系统的数学模型、传递函数和方块图表示。

2. 控制系统的性能分析:稳态性能分析、动态性能分析;介绍根轨迹、频域分析等性能评价方法。

3. 控制器设计:重点讲解PID控制器的设计原理,包括比例、积分、微分控制的作用;介绍PID参数调整方法。

4. 控制系统稳定性分析:利用劳斯-赫尔维茨稳定性判据、奈奎斯特稳定性判据分析系统的稳定性。

5. 实践环节:结合模拟软件或实验设备,进行控制系统的建模、分析、设计和仿真。

教学内容安排和进度如下:1. 自动控制原理基本概念(2课时):第1章内容,介绍控制系统的基础知识。

2. 控制系统的性能分析(4课时):第2章内容,分析控制系统性能,学习评价方法。

自动控制原理课程教案第一章自动控制系统导论本章教学目标:1使学生掌握自动控制系统的相关概念2使学生理解和掌握自动控制的基本原理3使学生了解自动控制系统的分类和基本要求本章基本要求:1正确理解和掌握负反馈控制的原理2了解控制系统的组成与分类3能确定被控系统的被控对象,被控量和给定量,掌握根据原理图绘制系统方框图的方法。

本章各节的教学内容:1自动控制系统的基本原理2自动控制系统分类3对控制系统的基本要求4自动控制的发展简史5控制系统设计概论本章教学重点:1要求学生了解自动控制系统基本概念、基本变量、基本组成及工作原理2理解信息反馈的含义和作用,区别开环控制和闭环控制3绘制控制系统方框图本章教学内容的深化和拓宽:使学生了解更多工程实际中所用的控制系统,并深入了解它们的工作原理。

本章教学方式:采用工程实例和设疑方法引导学生用系统论,信息论观点分析广义系统的动态特征、信息流,理解信息反馈的作用。

绘制控制系统方框图。

在讲述控制理论发展史引入我国古代指南车和“二弹一星”特殊贡献科学家——钱学森在自动控制理论方面的成就,进行爱国主义和专业教育。

在讲述控制系统系统设计概论,引用转台转速控制和磁盘驱动读取系统的设计实例,强化设计训练。

本章教学过程中应注意的问题:本章概念较多,多举事例说明,以吸引学生的兴趣。

本章主要参考书目:《自动控制原理》吴秀华主编,中国水利水电出版社,2006年《自动控制原理》修订版,孙亮,北京工业大学出版社,2006 年《自动控制原理》胡寿松,北京航空航天大学,2006 年。

《自动控制原理》黄家英主编,东南大学出版社,1991年《自动控制原理》李友善主编,国防工业出版社,1989年《控制理论基础》王显正、陈正航主编,科学出版社,2000年第二章控制系统的数学模型本章教学目标:通过本章学习,使学生掌握不同域对应的不同种类的数学模型,学会系统微分方程和传递函数的求法,能绘制系统结构图和信号流图,会用结构图等效变换和梅森公式求系统的传递函数。

课程设计自动控制原理一、教学目标本节课的学习目标包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。

知识目标要求学生掌握自动控制原理的基本概念、原理和应用;技能目标要求学生能够运用自动控制原理分析和解决实际问题;情感态度价值观目标要求学生培养对自动控制原理的兴趣和好奇心,提高学生学习的积极性和主动性。

通过本节课的学习,学生将能够:1.理解自动控制原理的基本概念和原理;2.掌握自动控制系统的分析和设计方法;3.能够运用自动控制原理解决实际问题;4.培养对自动控制原理的兴趣和好奇心,提高学习的积极性和主动性。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括自动控制原理的基本概念、原理和应用。

具体包括以下几个方面:1.自动控制原理的定义和发展历程;2.自动控制系统的分类和基本原理;3.控制器的设计方法和应用;4.自动控制原理在实际工程中的应用案例。

教学内容的安排和进度如下:1.第一课时:介绍自动控制原理的定义和发展历程;2.第二课时:讲解自动控制系统的分类和基本原理;3.第三课时:介绍控制器的设计方法和应用;4.第四课时:分析自动控制原理在实际工程中的应用案例。

三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本节课采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

1.讲授法:通过教师的讲解,向学生传授自动控制原理的基本概念和原理;2.讨论法:引导学生参与课堂讨论,培养学生的思考能力和团队合作精神;3.案例分析法:分析实际工程中的应用案例,让学生更好地理解和掌握自动控制原理;4.实验法:安排实验环节,让学生动手实践,提高学生的实际操作能力。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,本节课选择和准备以下教学资源:1.教材:选用《自动控制原理》教材,作为学生学习的主要参考资料;2.参考书:推荐学生阅读《现代自动控制原理》等参考书籍,加深对自动控制原理的理解;3.多媒体资料:制作PPT课件,通过图片、动画等形式展示自动控制原理的相关概念和原理;4.实验设备:准备自动控制系统实验设备,让学生进行实际操作和观察。

自动控制原理课程设计教学大纲1. 引言自动控制原理课程设计是自动控制原理课程的重要组成部分,通过课程设计,能够帮助学生将理论知识与实际应用相结合,提高学生对自动控制原理的理解和运用能力。

2. 课程设计目的自动控制原理课程设计的目的是培养学生分析和解决实际工程问题的能力,以及运用自动控制原理知识进行系统设计和建模的能力。

通过课程设计,学生应能够熟练运用自动控制原理的基本理论知识,了解控制系统的设计方法,并能够独立完成控制系统的设计与调试。

3. 课程设计内容(1)理论学习:包括PID控制器的原理、校正与调节,控制系统的稳定性分析和设计,频域分析与设计,以及状态空间分析与设计等内容。

(2)实际应用:通过案例分析,让学生了解自动控制在现实生活中的应用,如温度控制系统、液位控制系统等。

(3)仿真实验:利用仿真软件进行控制系统设计与仿真实验,加深学生对理论知识的理解,以及对控制系统实际应用的认识。

4. 课程设计要求(1)掌握理论知识:学生应在课程设计中深入理解自动控制原理的基本理论知识,包括控制系统的稳定性分析、频域分析与设计等。

(2)熟练运用软件:学生应能够熟练运用MATLAB等仿真软件进行控制系统的设计与仿真实验。

(3)独立完成设计:学生应能够独立完成一个控制系统的设计与调试,并能够对系统性能进行评估和优化。

5. 总结回顾自动控制原理课程设计是一门理论与实践相结合的课程,通过课程设计,学生能够深入理解自动控制原理的基本理论知识,熟练运用相关仿真软件进行控制系统的设计与仿真实验,提高学生的工程实践能力和创新意识。

在今后的工程实践中,学生能够将所学知识与技能有效地运用于相关领域,为自动控制领域的发展做出贡献。

6. 个人观点与理解作为自动控制原理课程设计的教学大纲撰写者,我深感自动控制原理课程设计的重要性。

通过课程设计,学生能够更直观地理解自动控制原理的应用,提高自己的实践能力和创新意识。

希望学生能够在课程设计中认真学习,积极思考,不断完善自己的设计方案,提升自己的工程实践能力。

自动控制原理课程设计一、设计目的。

自动控制原理是现代工程技术中的重要基础课程,通过本课程设计,旨在帮助学生深入理解自动控制原理的基本概念和方法,掌握自动控制系统的设计和分析技能,提高学生的工程实践能力。

二、设计内容。

1. 选取合适的控制对象,通过调研和分析,选取一个合适的控制对象,例如温度、液位等,作为本课程设计的控制对象。

2. 建立数学模型,根据选取的控制对象,建立其数学模型,包括传递函数、状态空间方程等,为后续的控制器设计奠定基础。

3. 控制器设计,根据控制对象的数学模型,设计合适的控制器,可以选择比例积分微分(PID)控制器或者其他先进的控制算法。

4. 系统仿真与分析,利用仿真软件对设计的控制系统进行仿真,分析系统的稳定性、动态响应等性能指标。

5. 实际搭建与调试,在实际的控制对象上搭建控制系统,进行调试和实验验证,观察系统的实际性能。

6. 总结与展望,总结课程设计的过程和结果,对控制系统的性能进行评价,并展望未来的改进方向。

三、设计要求。

1. 设计过程要符合自动控制原理的基本原理和方法,确保设计的科学性和合理性。

2. 数学模型的建立和控制器设计要准确,仿真与实验结果要可靠。

3. 设计报告要清晰、完整、准确,包括设计思路、理论分析、仿真结果、实验数据等。

4. 设计报告要求能够体现出学生的独立思考和创新能力,具有一定的工程实践价值。

四、设计步骤。

1. 确定控制对象,根据实际情况,选择合适的控制对象,例如温度控制系统。

2. 建立数学模型,根据选取的控制对象,建立其数学模型,包括传递函数、状态空间方程等。

3. 控制器设计,根据控制对象的数学模型,设计合适的控制器,例如PID控制器。

4. 系统仿真与分析,利用仿真软件对设计的控制系统进行仿真,分析系统的性能指标。

5. 实际搭建与调试,在实际的控制对象上搭建控制系统,进行调试和实验验证。

6. 总结与展望,总结课程设计的过程和结果,对控制系统的性能进行评价,并展望未来的改进方向。

审定成绩:自动控制原理课程设计报告题目:单位负反馈系统设计校正学生姓名姚海军班级0902院别物理与电子学院专业电子科学与技术学号14092500070 指导老师杜健嵘设计时间2011-12-10目录一设计任务二设计要求三设计原理四设计方法步骤及设计校正构图五课程设计总结六参考文献一、 设计任务设单位负反馈系统的开环传递函数为)12.0)(11.0()(0++=s s s K s G用相应的频率域校正方法对系统进行校正设计,使系统满足如下动态和静态性能:(1) 相角裕度045≥γ;(2) 在单位斜坡输入下的稳态误差05.0<ss e ; (3) 系统的剪切频率s /rad 3<c ω。

二、设计要求(1) 分析设计要求,说明校正的设计思路(超前校正,滞后校正或滞后-超前校正);(2) 详细设计(包括的图形有:校正结构图,校正前系统的Bode 图,校正装置的Bode 图,校正后系统的Bode 图);(3) 用MATLAB 编程代码及运行结果(包括图形、运算结果); (4) 校正前后系统的单位阶跃响应图。

三、设计原理校正方式的选择。

按照校正装置在系统中的链接方式,控制系统校正方式分为串联校正、反馈校正、前馈校正和复合校正4种。

串联校正是最常用的一种校正方式,这种方式经济,且设计简单,易于实现,在实际应用中多采用这种校正方式。

串联校正方式是校正器与受控对象进行串联连接的。

本设计按照要求将采用串联校正方式进行校。

校正方法的选择。

根据控制系统的性能指标表达方式可以进行校正方法的确定。

本设计要求以频域指标的形式给出,因此采用基于Bode 图的频域法进行校正。

几种串联校正简述。

串联校正可分为串联超前校正、串联滞后校正和滞后-超前校正等。

超前校正的目的是改善系统的动态性能,实现在系统静态性能不受损的前提下,提高系统的动态性能。

通过加入超前校正环节,利用其相位超前特性来增大系统的相位裕度,改变系统的开环频率特性。

一般使校正环节的最大相位超前角出现在系统新的穿越频率点。

滞后校正通过加入滞后校正环节,使系统的开环增益有较大幅度增加,同时又使校正后的系统动态指标保持原系统的良好状态。

它利用滞后校正环节的低通滤波特性,在不影响校正后系统低频特性的情况下,使校正后系统中高频段增益降低,从而使其穿越频率前移,达到增加系统相位裕度的目的。

滞后—超前校正适用于对校正后系统的动态和静态性能有更多更高要求的场合。

施加滞后—超前校正环节,主要是利用其超前部分增大系统的相位裕度,以改善系统的动态性能;利用其滞后部分改善系统的静态性能。

以上3种不同的校正方法的一般性设计步骤如下:1)根据静态性能指标,计算开环系统的增益。

之后求取校正前系统的频率特性指标,并与设计要求进行比较。

2)确定校正后期望的穿越频率,具体值的选取与所选择的校正方式相适应。

3)根据待设计的校正环节的形式和转折频率,计算相关参数,进而确定校正环节。

4)得出校正后系统。

检验系统满足设计要求。

如不满足则从第二步重新开始。

在MATLAB 中基于Bode 图进行系统设计的基本思路是通过比较校正前后的频率特性,尝试选定合适的校正环节,根据不同的设计原理,确定校正环节参数。

最后对校正后的系统进行检验,并反复设计直至满足要求。

四、设计方法步骤及设计校正构图4.1 校正前系统分析校正前系统的开环传递函数为:)12.0)(11.0()(0++=s s s K s G设计要求: 045≥γ 05.0<ss es /r a d 3<c ω由05.0<ss e 得 K > 20…..令K=25;校正前结构图1) 单位阶跃响应和冲激响应分析在MATLAB 中编写如下程序:clearK=25;den=conv([0.1 1 0],[0.2 1]);G1=tf(K,den);G0=feedback(G1,1,-1);t=0:0.01:5;figure(1);step(G0,t);grid;title('单位阶跃响应');figure(2);impulse(G0,t);grid;title('单位冲激响应');单位阶跃响应和冲激响应的曲线如下由上图可以看出,系统在阶跃输入下还是可以稳定输出的,但是开始时振荡比较大,超调量也比较大,系统的动态性能不佳。

2).利用MATLAB绘画未校正系统的bode图在MATLAB中编写如下程序:K=25;den=conv([0.1 1 0],[0.2 1]);G=tf(K,den);w=logspace(0,4,50);bode(G,w);grid[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(G)得Gm =0.6000Pm =-12.9919Wcg =7.0711Wcp =9.0101在波得图上量取原系统的相角和幅值裕量,并找出符合相角裕量要求的相应频率作为w c′。

从图可看出,未校正系统的增益交界频率w c=9.0101rad/s,其相角裕度γ=-12.99190显然,未校正系统是不稳定的。

再观察相频特性,虽然负相角裕量(-12.9919)的绝对值并不大,但在w=w c附近,相频特性变化明显,可以预计到应用串联滞后校正。

4.2校正方法(1)根据相角裕量γ≥450的要求,再考虑到串接滞后校正装置的相角滞后(初步按-60计算)从未校正系统的频率特性曲线图一上,找出对应相角-1800+(450+60)=-1290处的频率w cˊ≈2.42rad/s。

w cˊ将作为校正后系统的增益交界频率。

(2)确定滞后装置的传递函数 G c=(1+aTs)/(1+Ts)①根据滞后校正装置的最大幅值和原系统在w cˊ上的幅值相等条件,求出a值。

在w c=w cˊ处,从未校正的对数幅频特性曲线上求得 :20lg|G0(jw c’)|=19.1dB·····①再由20lg 1/a=19.1dB 计算出a=0.110②由 1/aT=1/10·w cˊ所以当w cˊ≈2.42rad/s a=0.110时,可求得T=37.56s③将所求的a值和T值代入①式得校正装置的传递函数为:G c(s)=(1+4.132s)/(1+37.56s)校正装置结构图如下:利用MATLAB 绘画校正装置的bode图G=tf([4.132 1],[ 37.56 1]);figure(1);margin(G);grid[gm,pm,wg,wp]=margin(G);4.3校正后系统分析经超前校正后,系统开环传递函数为:)156.37)(12.0)(11.0(25s 3.103)(*)()(++++==s s s s s G s G s G c K校正后的结构图如下1) 利用MATLAB 绘画系统校正后的bode 图 程序如下:G=tf([103.3 25],[0.7512 11.308 37.86 1 0]) Transfer function:103.3 s + 25 -------------------------------------- 0.7512 s^4 + 11.31 s^3 + 37.86 s^2 + s >> figure(1); margin(G); grid[gm,pm,wg,wp]=margin(G) gm = 5.1092 pm = 45.4762 wg = 6.8382 wp = 2.4170校正后系统的bode 图:由上图可知:相角裕度04545.4762 ≥︒=γ;,截止频率s /rad 3/s <2.4170rad c =ω。

幅值欲度为无穷大, 各项指标均 满足设计要求。

2) 系统校正前后的单位阶跃响应对比图MATLAB 编写程序如下:clear all;G1=tf([20],[0.02 0.3 1 0]) Transfer function: 20 ---------------------- 0.02 s^3 + 0.3 s^2 + s G2=feedback(G1,1); t=0:0.01:10;G3=tf([103.3 25],[0.7512 11.308 37.86 1 0])Transfer function:103.3 s + 25--------------------------------------0.7512 s^4 + 11.31 s^3 + 37.86 s^2 + sG4=feedback(G3,1);y1=step(G2,t); //校正前的阶跃响应y2=step(G4,t); //校正后的阶跃响应plot(t,y1,'--',t,y2);grid;xlabel('t');ylabel('c(t)');title('校正前后单位阶跃响应对比图');text(1.2,1.5,'校正前');text(0.8,1.0,'校正后');五、课程设计总结本次自动控制原理课程设计,让我对校正有了更深层次的理解以及对MATLAB在自控方面的应用有了更多的了解,虽然在对校正前函数各方面的参数用MATLAB仿真计算编程时遇到了一些困难,但在查阅大量资料之后,使自己的设计思路逐渐明朗。

在对设计校正函数时经过多次的反复校验才使获得的参数与期望的参数相匹配。

通过这次课程设计,拓宽了知识面,锻炼了能力,综合素质得到较大提高。

安排课程设计的基本目的,在于通过理论与实际的结合,分析问题。

尤其是观察、分析和解决问题的实际工作能力。

它的一个重要功能,在于运用学习成果,检验学习成果。

运用学习成果,把课堂上学到的系统化的理论知识,尝试性地应用于实际设计工作,并从理论的高度对设计工作的现代化提出一些有针对性的建议和设想。

检验学习成果,看一看课堂学习与实际工作到底有多大距离,并通过综合分析,找出学习中存在的不足,以便为完善学习计划,改变学习内容与方法提供实践依据。

对我们电子专业来说,实际能力的培养至关重要,而这种实际能力的培养单靠课堂教学是远远不够的,必须从课堂走向实践。

这也是一次预演和准备毕业设计工作。

通过课程设计,让我们找出自身状况与实际需要的差距,并在以后的学习期间及时补充相关知识,为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备,从而缩短从校园走向社会的心理转型期。

在一个星期的课程设计之后,我们普遍感到不仅实际动手能力有所提高,更重要的是通过对软件开发流程的了解,进一步激发了我们对专业知识的兴趣,并能够结合实际存在的问题在专业领域内进行更深入的学习。

同时,通过这次期末的课程设计,使我认识到自己这学期对这门课程的学习还远远不够,还没有较好地将书本中的知识较好地融合,这为我在以后的学习中敲了一记警钟。