掌握几何公差的标注

- 格式:ppt

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:66

几何公差标注是确保零件的几何特性符合设计要求的重要手段。

以下是一些常见的几何公差标注示例:

1.形状公差(形状偏差)

形状公差是指实际形状与理想形状的偏差,例如圆柱度、平面度等。

在标注形状公差时,通常需要指定被测要素和基准要素,以及允许的公差值。

例如,在图纸中标注一个圆柱形的形状公差,可以写为“Φd1圆柱度0.01”,其中“Φ”表示圆柱形,“d1”表示被测要素的直径,“0.01”表示允许的公差值。

2.方向公差(定向偏差)

方向公差是指实际方向与理想方向的偏差,例如平行度、垂直度等。

在标注方向公差时,需要指定被测要素和基准要素,以及允许的公差值。

例如,在图纸中标注一个平面的平行度公差,可以写为“P1平行度0.05”,其中“P1”表示平面,“0.05”表示允许的公差值。

3.位置公差(定位偏差)

位置公差是指实际位置与理想位置的偏差,例如同心度、同轴度等。

在标注位置公差时,需要指定被测要素和基准要素,以及允许的公差值。

例如,在图纸中标注一个轴孔的同轴度公差,可以写为“t孔同轴度0.1”,其中“t”表示轴孔,“0.1”表示允许的公差值。

4.跳动公差(跳动偏差)

跳动公差是指实际几何形状在不同方向上的偏差,例如圆跳动、全跳动等。

在标注跳动公差时,需要指定被测要素和基准要素,以及允许的公差值。

例如,在图纸中标注一个轴套的圆跳动公差,可以写为“k轴套圆跳动0.01”,其中“k”表示轴套,“0.01”表示允许的公差值。

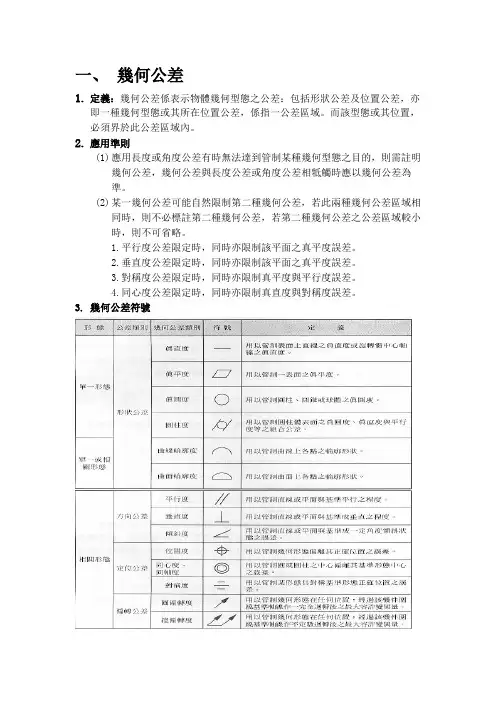

一、幾何公差1.定義:幾何公差係表示物體幾何型態之公差:包括形狀公差及位置公差,亦即一種幾何型態或其所在位置公差,係指一公差區域。

而該型態或其位置,必須界於此公差區域內。

2.應用準則(1)應用長度或角度公差有時無法達到管制某種幾何型態之目的,則需註明幾何公差,幾何公差與長度公差或角度公差相牴觸時應以幾何公差為準。

(2)某一幾何公差可能自然限制第二種幾何公差,若此兩種幾何公差區域相同時,則不必標註第二種幾何公差,若第二種幾何公差之公差區域較小時,則不可省略。

1.平行度公差限定時,同時亦限制該平面之真平度誤差。

2.垂直度公差限定時,同時亦限制該平面之真平度誤差。

3.對稱度公差限定時,同時亦限制真平度與平行度誤差。

4.同心度公差限定時,同時亦限制真直度與對稱度誤差。

3. 幾何公差符號4.標註例公差框格:公差標註在一個長方形框格內,此長方形框格分成兩隔或多格,框格內由左至右依順序填入下列各項●左起第一格內,填入幾何公差符號。

●第二格內,填入公差數值,若公差區域為圓形或圓柱,則應在此數值前加一"ψ"符號。

●如需標示基準,則填入代表該基準或多個基準之字母。

●如有與公差有關之註解,如"6孔"或"6x"可加註在框格上方●在公差區域內,對形狀之指示,可寫在公差框格之附近或用一引線連接之本圓柱之表面須介於兩個同軸線而半徑上表面須介於與基準面平行且相距兩平面之間。

圍繞基準軸線C旋轉圍繞基準軸線D旋轉二、表面符號1.基本符號(標註時,數字及文字說明以朝上、朝左為原則)(1) 切削加工符號(2) 表面粗超度(3) 加工方法之代號(4) 基準長度(單位為mm,若基準長度為0.8則可省略不寫)(5) 刀痕方向符號(6) 加工裕度2.說明(1) 切削加工符號(2) 表面粗糙度工作物經過各種加工製造後,表面形成精粗不等的情形稱為表面粗糙度,表面粗糙度單位為μm( 1 μm = 0.001 mm = 10-6 mm )◆粗糙度種類:(Ra 、Rz、Rmax)●R a(中心線平均粗糙度):在表面輪廓曲線擷取某一測量長度(基準長度),將範圍內上下面相加除以基準長度即能得到。