革命圣地西柏坡共52页

- 格式:ppt

- 大小:8.60 MB

- 文档页数:52

在绵亘千里的太行山东麓,有一个三面靠山,一面临水的小山村,这里曾召开了全国土地会议,让解放区的亿万农民实现了耕者有其田;这里还召开了我党具有重要历史意义的七届二中全会;这里是我们党进入北京,解放全中国的最后一个农村指挥部。

这个普通而又不平凡的小山村就是革命圣地—西柏坡。

一路风尘仆仆,在经过近3个小时的车程后来到了河北省平山县西柏坡。

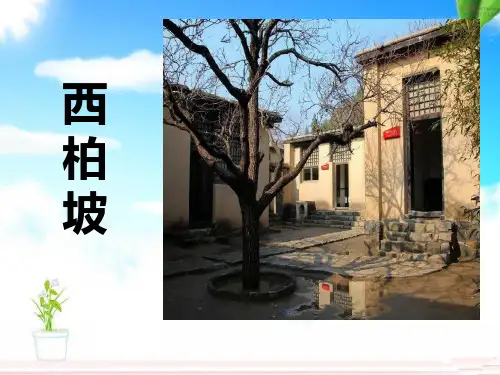

抬眼望西柏坡满眼青翠,前临碧波荡漾、水光潋滟的西柏坡湖,后倚满坡翠柏、松涛阵阵的西柏坡岭,进入这里,人们立刻感受到一种返回精神家园的亲切和熟悉,一种远离尘世喧嚣与浮躁的美。

大家怀着崇敬的心情参观了毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、任弼时等革命伟人生活和工作过的地方和七届二中全会会址。

这些富有华北特色的平顶房,又矮又小,外墙抹着一层白灰,屋里都只上了一层黄泥。

家家户户木板门,“井”字型的方格窗,没有一点雕饰,屋地都是用灰渣和泥土混合打成的,时间长了就有些坑坑洼洼。

正是在这些普通甚至简陋的农家小院里,我们的革命领导人衣着朴素,粗茶淡饭,却运筹帷幄地指挥了震惊世界的辽沈、淮海、平津三大战役,取得了革命战争的全面胜利。

这里有革命领导人艰苦奋斗,与人民群众同甘共苦、血肉相连的故事,有毛泽东同志在党的七届二中全会上提出的“两个务必”的精神,1991年9月,江泽东同志来了,2002年12月,胡锦涛同志来了。

他们在西柏坡参观学习,并发表讲话,他们与西柏坡心心相印。

我们党在西柏坡时期形成的西柏坡精神,内容丰富,博大精深,是我们党宝贵的精神财富,更是我们国人民宝贵的、独特的精神财富。

新中国成立以来,特别是改革开放以来,全国干部群众大力弘扬西柏坡精神,解放思想,开拓创新,取得了令人瞩目的成就,城市建设突飞猛进,综合实力明显增强,人民生活水平不断提高。

而对新世纪的发展机遇和挑战,把我们的事业继续推向前进,就要进一步继承和发扬西柏坡精神,用西柏坡精神团结和鼓舞全国人民。

继承西柏坡精神,就要发扬实事求是、勇于探索的精神。

革命圣地西柏坡简介革命圣地西柏坡简介西柏坡位于河北省平山县,是中华人民共和国的革命圣地之一。

这里是中国共产党第一代领导人毛泽东的革命战斗场所和思想成长地,也是中国共产党第七届中央委员会的会址。

西柏坡地理位置优越,是太行山区南麓的一片平原地带。

这里沟壑纵横、山峦起伏,素有“百里草原”之称。

站在革命广场,可以远望崇山峻岭,近观光秃秃的固沙林区。

这里温度适宜,四季分明,气候宜人。

西柏坡曾是一个贫困落后、兵荒马乱的小山村,然而这里孕育了毛泽东等一批共产党人。

1925年至1926年,毛泽东曾在西柏坡牺牲的石塔底下展开了艰苦卓绝的农民运动,发动农民反抗地主阶级的压迫和剥削。

这次农民运动失败了,但在总结失败教训的同时,毛泽东也认识到了农民运动的矛盾和问题。

他提出了“土地革命与武装斗争相结合”的思想,从而奠定了中国共产党领导农村革命、推进中国革命发展的思想基础。

毛泽东在这里领导地方红军,奠定了中央红军的基础。

此后,中国革命步入一个新的历史阶段。

西柏坡之所以被称为革命圣地,是因为这里灌输了人们反地主、反帝、推翻资本主义制度的革命思想,启迪了广大民众的觉悟和行动,促进了新民主主义革命和社会主义革命的胜利实现。

如今,西柏坡已成为一个著名的历史文化景区,吸引了大量游客前来参观。

革命广场占地38万平方米,呈现出红色主题,中央是由3045块红色大方砖砌成的毛泽东头像,背景是植被繁茂的太行山区。

纪念堂是西柏坡的主要景点,设有展览厅、纪念室、陈列室等,展示了毛泽东和中国共产党以及保卫西柏坡的历史和文化。

石梁口大峡谷是一个气势磅礴的自然风景区,景色壮美,吸引了众多旅游爱好者。

此外,你还可以参观毛泽东的生活住所和办公室,感受他的工作和生活状态。

革命圣地西柏坡是中华民族的宝贵财富,也是红色文化的重要象征。

走进这里,耳边回荡的是革命歌曲和红色经典,眼中所看到的是革命英雄和红色风景。

这里集中了中华民族的伟大创造和辉煌历史,具有重要的历史价值和纪念意义。

西柏坡纪念馆讲解西柏坡纪念馆是为了纪念中国共产党第一代中央领导集体在西柏坡办公、生活的地方,也是中国的革命圣地之一。

下面是关于西柏坡纪念馆的讲解。

首先,我向大家介绍一下纪念馆的大门。

纪念馆的大门采用了仿古建筑风格,门上有一块巨大的牌匾,上面写着“西柏坡纪念馆”四个大字。

这个门廊是由青石和花岗岩建造而成,给人一种庄重肃穆的感觉。

进入纪念馆,我们首先来到了中央大楼。

中央大楼是纪念馆的主体建筑之一,它是仿照当年中央领导集体的办公楼而建造的。

大楼采用砖木结构,共有三层,建筑面积达到了2500多平方米。

里面的陈设和布局都尽量保持了当年的原貌,让游客仿佛回到了那个战火纷飞的年代。

在中央大楼的正厅,有一幅巨大的油画,描述了当年中央领导集体在西柏坡工作的场景。

这幅油画非常生动地展现了他们的工作状态和精神风貌,也让人感受到了那个英勇、坚定和无私奉献的时代。

接下来,我们来到了附属建筑群。

这里保存了当年中央领导集体的住所、食堂、会议室等设施。

这些建筑物都是按照当年的原貌修缮而成,还原了那个时代的生活环境。

在这里,我们可以看到他们简朴而舒适的卧室、办公桌上的文件堆满了,以及会议室里摆放着的木制红旗等等。

纪念馆内还设置了一些专题展览室,用来介绍中国共产党的历史和革命斗争的背景。

这些展览通过图片、文字、音频和视频等多种形式,生动地展现了党的发展历程、伟大斗争和重要成果,让人更加深刻地认识到中国共产党的光辉历程和伟大贡献。

最后,我向大家介绍一下纪念馆外的陵园。

陵园是中国共产党第一代中央领导集体的安息之所。

这里有一座庄重肃穆的纪念碑,上面刻有他们的名字和事迹,也有一片绿树成荫的林地,给人一种宁静和安详的感觉。

每年党的重要节庆日,许多人都会来到这里,瞻仰他们的墓穴,表达对他们的崇敬和怀念之情。

以上就是对西柏坡纪念馆的讲解。

感谢大家的聆听,希望大家在参观过程中能够更加深入地了解中国共产党的历史和精神,铭记他们的英勇事迹,并将其激励自己,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。

走进革命圣地西柏坡作者:潘春华来源:《上海企业》2017年第10期西柏坡为中共中央旧址、中国五大革命圣地之一,自1948年5月至次年3月间,这里成为当时中国革命的领导中心和大决战期间人民解放军的最高统帅部。

这里因中央和毛泽东在此指挥了震惊中外的辽沈、淮海、平津三大战役而闻名于世。

新中国从这里走来。

初秋的一天,我怀着无比崇敬的心情,瞻仰这片红色土地。

高高耸立于停车场南侧山顶上的西柏坡纪念碑,是这片红色土地的亮点——49级台阶、3层平台、28米高,每个数字都有深刻的寓意。

在西柏坡革命纪念馆前广场中央,毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来、任弼时《赶考》铜像群雕巍然矗立,个个气宇轩昂、熠熠生辉。

鲜花组成的“新中国从这里走来”格外醒目,进京“赶考”的中国共产党人在这里踏出了一条坎坷风雨路,走得异常坚定从容。

西柏坡面临碧波荡漾的岗南水库,背依松柏苍翠的柏坡岭。

这里,在绿树山坡之间一道弯弯曲曲的围墙,围着一簇太行山区普通的白色民房。

这个原中共中央机关大院,建筑面积1.644万平方米。

中北部有一山,中设防空洞,中央领导和其他机关用房沿山而建,大多为四合院式小平房,均为土坯垒筑。

大院里,一座座低矮的土坯房,一张张简陋的办公桌椅,都浸润着岁月的特殊气息。

中央领导人旧居、军委作战指挥室、“九月会议”会址、“七届二中全会”会址和国共和平代表谈判处等旧址,基本保持了历史原貌。

中共七届二中全会的旧址在大院西侧,这里原是中央机关的大伙房,屋顶上有两个小天窗,开会时稍加布置即成会场。

面积约五六十平方米,主席台是普通的条桌,上方挂着党旗和毛泽东、朱德的照片,台下是简易的木条凳。

如今,党旗、画像、粗糙的桌椅犹在。

1949年3月5日至13日,全国胜利前夜,中国共产党七届二中全会在这里举行。

一个带有浓重湖南口音的声音在西柏坡上空回响:“夺取全国胜利,这只是万里长征走完的第一步……” “务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风;务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风”。

让我感动的革命圣地------西柏坡_900字爸爸妈妈带我去过很多地方,但最让我感动的是我们的革命圣地——西柏坡。

西柏坡位于石家庄市平山境内的太行山东麓、滹沱河北岸,是党中央、毛主席进入北京、解放全中国的最后一个农村指挥中心。

党中央在西柏坡召开了全国土地会议,领导了全国土地改革运动;胜利地指挥了辽沈、淮海、平津三大战役;召开了具有历史性意义的七届二中全会,描绘了新中国的宏伟蓝图。

西柏坡以其独特的贡献,在中国历史上竖起一座不朽的丰碑。

在这里游览,让我感动的不是这里优美的风景,而是我在这里所看到的革命时期留下的物品和听到的革命人物的事迹。

西柏坡国家安全教育馆,这里有解放新中国的照片和一些真实资料。

李白——永不消逝的电波,他是我党的电报破译专家,后来被捕,国民党对他进行了30个小时的严刑逼供,可李白宁死不屈,后来惨遭杀害。

阎又文----一个了不起的共产党员,傅作义的机要秘书,他为共产党提供了大量的情报,傅作义起义他也做出了很大的贡献。

在艰苦的革命时期,情报人员用衣领、烟盒、火柴盒、鞋跟、钢笔等来传递情报。

无数的革命先烈为了中国人民的解放甘愿冒着危险,抛头颅、洒热血,我们现在的美好生活是多么来之不易呀!中共中央旧址,毛泽东、周恩来、朱德、刘□、任弼时等国家领导人曾在这里工作、生活。

在毛泽东的旧居,里面有一张床和一个躺椅,还有一双拖鞋、一个沙发。

据说,那张床是由四个凳子和一个板子做成的,那双拖鞋是由一双鞋垫和一条毛巾做成的,躺椅是刘□给毛泽东的,那个沙发是做战时缴获的战利品。

朱德的旧居,是一个“别墅”,里面有一个桌子,一些茶具和一盏煤油灯,还有一张带有八个轮子可以推着走的床。

据说,这原本是给毛泽东盖的,可是毛泽东把它让给了队伍里年纪最大的朱德。

每个领导人家里的家俱都不一样,但却是一样的简陋。

每个国家领导人的院子里都种着一棵梨树,它的意义是家家种梨树,永远不分离。

在艰苦的革命时期,国家领导人不贪图享受、简朴度日,为了革命事业,团结一心、互谦互让的革命精神让我感动。

西柏坡革命圣地石家庄西柏坡是全国著名的五大革命圣地之一,位于太行山东麓平山县中部,距平山县城45公里,距省会石家庄85公里。

区域总面积5.5万亩,林地面积2.7万亩。

该地区地处暖温带,属半干旱大陆性季风气候,四季分明,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,年平均气温12.5℃。

西柏坡始建于唐代,原名柏卜,民国时始称西柏坡。

全镇辖16个行政村,28个自然庄,1600户,6040口人。

全镇以旅游业和绿色食品开发加工业为主导产业。

西柏坡,这个光耀中国革命史册的名字,原本是河北省石家庄市平山县一个只有百十来户的普通山村,距华北重镇石家庄90公里。

1948年5月,毛泽东同志率领中共中央、中国人民解放军总部移驻这里,使这个普通的山村成为“解放全中国的最后一个农村指挥所”,成为中国共产党领导全国人民和人民解放军与国民党进行战略大决战,创建新中国的指挥中心。

1949年3月23日,中共中央、中央军委和中国人民解放军总部,从西柏坡迁入北平。

从此,西柏坡以其独特的贡献,彪炳于中国革命史册,竖起一座不朽的历史丰碑。

西柏坡主要建设有西柏坡纪念馆,是全国著名革命纪念地和中宣部命名的全国百个爱国主义教育示范基地。

1982年3月11日,西柏坡中共中央旧址被国务院公布为全国重点文物保护单位。

1948年党中央、毛主席移驻西柏坡,在这里指挥了震惊中外的三大战役,召开了具有历史转折意义的七届二中全会。

周恩来总理评语道“西柏坡是党中央毛主席进入北平解放全中国的最后一个 农村指挥所,指挥三大战役在此,开党的七届二中全会在此”。

经过紧张的筹备,1947年7月12日,中央工委在西柏坡正式成立。

当然,为了适应战争环境的需要,中央工委当时对外称“工校”和“劳大”。

刘少奇任校长,朱德为董事,分别称胡校长(胡服,刘少奇化名)、朱校董。

中央工委进驻西柏坡之后,帮助晋察冀野战军打了四次规模较大的胜仗,歼敌6.2万余人。

其中解放石家庄战役尤为著名。

1947年10月31日,朱德参加了晋察冀野战军区司令部召开的旅以上干部会议,与杨得志、罗瑞卿、杨成武等共同拟定了攻打石家庄的战略部署。

SHANGHAI ENTERPRISENovember 2017 CULTURE文化·赏心走进革命圣地西柏坡■潘春华/文西柏坡为中共中央旧址、中国五大革命圣地之一,自1948年5月至次年3月间,这里成为当时中国革命的领导中心和大决战期间人民解放军的最高统帅部。

这里因中央和毛泽东在此指挥了震惊中外的辽沈、淮海、平津三大战役而闻名于世。

新中国从这里走来。

初秋的一天,我怀着无比崇敬的心情,瞻仰这片红色土地。

高高耸立于停车场南侧山顶上的西柏坡纪念碑,是这片红色土地的亮点——49级台阶、3层平台、28米高,每个数字都有深刻的寓意。

在西柏坡革命纪念馆前广场中央,毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来、任弼时《赶考》铜像群雕巍然矗立,个个气宇轩昂、熠熠生辉。

鲜花组成的“新中国从这里走来”格外醒目,进京“赶考”的中国共产党人在这里踏出了一条坎坷风雨路,走得异常坚定从容。

西柏坡面临碧波荡漾的岗南水库,背依松柏苍翠的柏坡岭。

这里,在绿树山坡之间一道弯弯曲曲的围墙,围着一簇太行山区普通的白色民房。

这个原中共中央机关大院,建筑面积1.644万平方米。

中北部有一山,中设防空洞,中央领导和其他机关用房沿山而建,大多为四合院式小平房,均为土坯垒筑。

大院里,一座座低矮的土坯房,一张张简陋的办公桌椅,都浸润着岁月的特殊气息。

中央领导人旧居、军委作战指挥室、“九月会议”会址、“七届二中全会”会址和国共和平代表谈判处等旧址,基本保持了历史原貌。

中共七届二中全会的旧址在大院西侧,这里原是中央机关的大伙房,屋顶上有两个小天窗,开会时稍加布置即成会场。

面积约五六十平方米,主席台是普通的条桌,上方挂着党旗和毛泽东、朱德的照片,台下是简易的木条凳。

如今,党旗、画像、粗糙的桌椅犹在。

1949年3月5日至13日,全国胜利前夜,中国共产党七届二中全会在这里举行。

一个带有浓重湖南口音的声音在西柏坡上空回响:“夺取全国胜利,这只是万里长征走完的第一步……”“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风;务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风”。

关于西柏坡的简介西柏坡,一个耀眼的红色地标。

这里有大自然格外垂青的自然条件,巍巍太行山塑造了地形之利,滹沱河水滋养了平山的土地,为革命活动提供了有力支撑。

这里是一片革命热土,从霍宾台诞生平山县第一个党支部起,革命之火迅速燃遍平山,为革命事业高潮的到来奠定了良好的群众基础。

这里是新中国从这里走来的见证地,西柏坡村、王子村、北庄村,这些普普通通的村庄,见证了一段伟大的历程。

一、至此始平天造地设的根据地平山县中部,滹沱河北岸的一处坡岭上,革命圣地西柏坡坐落于此。

盛夏时节,西柏坡景色如画。

放眼望去,柏坡岭上松柏苍翠、绿意盎然,柏坡岭下,一湾碧绿的湖水环绕,美丽而宁静。

山水环绕间,西柏坡犹如一颗明珠,镶嵌在平山大地上。

平山,一个有着千年历史的古县,西汉时置县,称蒲吾县,隋朝分置房山县,唐至德元年(公元756年),改房山县为平山县。

平山何以谓平山?在《平山县志》记载中,有此一说:谓历晋五台、太行两山,万山嵯峨,至此而势始平,故曰平山。

在人们通常的印象中,地处太行一脉的平山处处皆山。

其实不然,平山处于高原山地到丘陵平原的过渡地带,所以巍峨的太行山“至此而势始平”。

而西柏坡,恰恰位于丘陵区即将进入山前平原这样一处地方。

西柏坡村,始建于唐代,原名“柏卜”,因村后坡岭上翠柏苍郁而得名,后因与东柏卜隔苇地相对居西,取名西柏卜。

民国时,该村教师齐玉军将“卜”改为“坡”,遂演名西柏坡。

一个“坡”字,道出了西柏坡的地理特征。

“西柏坡村三面环山,一面环水,严格来说,它所处的位置应该算一片山坳。

”西柏坡纪念馆研究部主任康彦新说,这里背靠太行群山,安全性好,村前有芦苇地遮蔽,村中有适合建造房屋的地基,这些都是当年中央工委选址西柏坡的原因。

如果把视线从西柏坡放大到整个平山,会发现这一区域的地理条件尤其利于开展革命活动。

正值盛夏,距离西柏坡直线距离20公里的沕沕水景区游人如织,这里是消夏避暑的好去处。

景区内的天然瀑布是游客们必打卡观光的景点,瀑布从半山泉洞涌出,飞流直下,形成近百米的落差,极为壮观,素有“沕水瀑布从天降”之说。