光合作用的探索历程

- 格式:ppt

- 大小:2.77 MB

- 文档页数:22

光合作用的探究历程和过程光合作用是地球上所有生物体中最重要的能量转换过程之一、它将太阳能转化为植物等光合生物能量的过程,同时还产生了氧气。

在光合作用的探究历程中,有两位科学家提供了重要的贡献,他们分别是英国化学家约瑟夫·普利斯特利(Joseph Priestley)和荷兰医生雅各布斯·伯兰特(Jacobus van't Hoff)。

约瑟夫·普利斯特利是第一个发现植物产生氧气的人。

在1771年,他进行了一些实验,在一个密闭的容器中放置了一段草和一只小鼠。

他发现,当阳光照射到容器中,小鼠能够继续存活,但当阳光被遮住时,小鼠却窒息死亡。

这个实验验证了植物在光照下产生氧气。

荷兰科学家雅各布斯·伯兰特则进一步研究了光合作用的过程和原理。

他在1890年提出了一个重要的理论,称为光合作用定律。

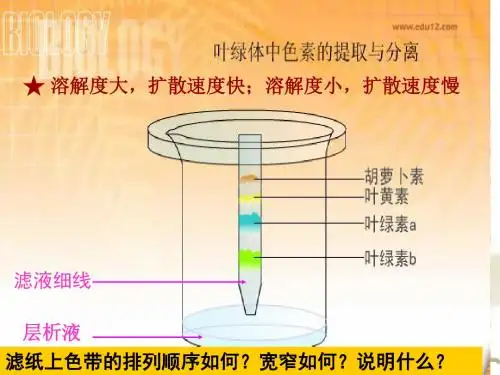

该定律描述了光合作用的过程中发生的化学反应,其中光能被植物中的叶绿素吸收,然后通过光合作用转化为化学能,同时产生氧气。

光合作用是一个复杂的过程,可以分为两个阶段:光反应和暗反应。

光反应发生在叶绿体的葉綠體内。

当光照射到叶绿体时,葉綠體中的叶绿素会吸收光能,然后将其转化为化学能。

在光反应中,水分子被分解成氧气和氢离子,这个过程称为光解水。

同时,光能被转化为化学能的同时,也会产生一种叫做ATP(三磷酸腺苷)的能量分子。

ATP是细胞内储存和转移能量的主要分子。

光反应完成后,暗反应开始进行。

暗反应不需要阳光,它发生在葉綠體质粒(m stroma)中。

在暗反应中,二氧化碳和氢离子通过一系列反应被转化为葡萄糖。

这个过程称为碳固定。

光反应中产生的ATP和氢离子提供了能量和电子给暗反应使用。

近年来,科学家们对光合作用的研究也在持续进行。

他们试图了解更多关于光合作用的细节,如叶绿素的吸收光谱、光反应和暗反应中其他信号传导和调节机制,以及如何利用光合作用提高农作物产量等。

这些研究对人类的生活和环境保护都有着重要的意义。

光合作用的研究历程

光合作用是生物界中最重要的能量转化过程之一,它使得植物和一些细菌能够利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气。

对光合作用的研究历程可以追溯到18世纪。

在18世纪末,瑞士科学家亨利·德·桑特-伯万提出了光合作用的概念。

他观察到,绿色植物在光照下会释放出氧气,并假设这些植物通过吸收光能将水分解为氢和氧气。

然而,他并没有将光合作用与二氧化碳的转化联系起来。

19世纪,德国植物生理学家朱利叶斯·冯特教授继续研究光合作用,他发现了光合作用的化学反应方程式,并提出了植物中的叶绿素是光合作用的关键物质。

冯特的研究奠定了现代光合作用理论的基础。

20世纪初,美国植物生理学家约翰·麦克尔迪尔和亚瑟·希勒合作进行了一项重要实验,该实验确定了光合作用的光反应和暗反应两个阶段。

麦克尔迪尔和希勒使用了氧气浓度的变化来测量光反应的速率,并发现光合作用是一个光化学过程,产生的氧气来自于水的分解。

随着科技的发展,人们对光合作用的研究也日益深入。

通过利用放

射性同位素示踪技术,科学家们确定了光合作用的具体化学过程,揭示了光合作用的分子机制。

同时,通过基因工程和生物化学技术,科学家们还研究了光合作用调控机制和光合作用相关蛋白质的功能。

如今,对光合作用的研究已经涵盖了从分子水平到生态系统水平的多个层面。

科学家们致力于深入理解光合作用的基本原理,开发新型的光合作用模型和技术,以应对日益严重的能源和环境问题。

光合作用的研究不仅在农业和生物能源领域具有重要意义,也为其他科学领域的发展提供了重要的基础。

光合作用的探究历程:1771年,英国科学家普利斯特利通过实验证实,植物可以更新因蜡烛燃烧或小白鼠呼吸而变得污浊的空气。

1779年,荷兰科学家英格豪斯证明植物只有在光下才能更新空气。

1785年,由于发现了空气的组成,人们才明确绿叶在光下放出的是氧气,吸收的是二氧化碳。

1845年,德国科学家梅耶指出,植物通过光合作用把光能转化为化学能。

1864年,德国科学家萨克斯实验成功证明了光合作用的产物中还有淀粉。

1939年,美国科学家鲁宾和卡门利用同位素标记法探究证明光合作用释放的氧气来自水。

20世纪40年代,美国科学家卡尔文用同位素标记法探明了光合作用产物中的碳来自反应物中的二氧化碳(卡尔文循环)。

光合作用的探究历程:1771年,英国科学家普利斯特利通过实验证实,植物可以更新因蜡烛燃烧或小白鼠呼吸而变得污浊的空气。

1779年,荷兰科学家英格豪斯证明植物只有在光下才能更新空气。

1785年,由于发现了空气的组成,人们才明确绿叶在光下放出的是氧气,吸收的是二氧化碳。

1845年,德国科学家梅耶指出,植物通过光合作用把光能转化为化学能。

1864年,德国科学家萨克斯实验成功证明了光合作用的产物中还有淀粉。

1939年,美国科学家鲁宾和卡门利用同位素标记法探究证明光合作用释放的氧气来自水。

20世纪40年代,美国科学家卡尔文用同位素标记法探明了光合作用产物中的碳来自反应物中的二氧化碳(卡尔文循环)。

光合作用的探究历程:1771年,英国科学家普利斯特利通过实验证实,植物可以更新因蜡烛燃烧或小白鼠呼吸而变得污浊的空气。

1779年,荷兰科学家英格豪斯证明植物只有在光下才能更新空气。

1785年,由于发现了空气的组成,人们才明确绿叶在光下放出的是氧气,吸收的是二氧化碳。

1845年,德国科学家梅耶指出,植物通过光合作用把光能转化为化学能。

1864年,德国科学家萨克斯实验成功证明了光合作用的产物中还有淀粉。

1939年,美国科学家鲁宾和卡门利用同位素标记法探究证明光合作用释放的氧气来自水。

光合作用的发现历程光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化成为有机化合物和氧气的生物化学过程。

光合作用的发现历程始于17世纪初,经历了一系列研究,最终在20世纪初被完全阐明。

下面将详细介绍光合作用的发现历程。

早在公元木纹时期,人们就观察到植物在阳光照射下会生长,并且得到实验证明光是植物生长所必需的。

然而,直到17世纪初,光合作用的本质还不为人们所知。

1648年,荷兰科学家Jan Baptist van Helmont进行了一项著名的实验,他将一棵柳树幼苗种在一固定重量的土壤中,仅给予水作为营养源。

五年后,他惊讶地发现柳树幼苗的体重增加了164磅,而土壤的重量仅增加了2磅。

这个实验被认为是光合作用观念的先驱,但当时并没有对这一观念展开深入的研究。

1779年,Jan Ingenhousz发表了一篇名为《植物生命的新发现》的论文。

他通过实验证明了在阳光下,植物具有释放氧气的能力。

他发现在光照条件下,植物能够释放氧气,而在无光照条件下则反而释放二氧化碳。

他得出的结论是植物只有在光照条件下才能进行光合作用,并产生氧气。

十九世纪初,法国生物学家Joseph Priestley和瑞士化学家Jean Senebier进一步研究了植物对氧气和二氧化碳的利用。

他们发现植物对光的反应是一种顺序性的反应,即先吸收二氧化碳,然后释放氧气。

这一观察为后来的研究奠定了基础。

到了十九世纪末和二十世纪初,德国生物学家和植物生理学家在光合作用的研究中取得了重大突破。

1883年,薄叶片(F.F.Félix Dujardin研究的一种叶状藻类)被发现可以根据光线的强度来改变它的生长方向。

1905年,德国生物学家Einstein首次提出光合作用与光的物理性质之间的关系。

他认为光合作用是通过光子能量的吸收和转换来实现的。

并通过实验证明了光是光合作用所必需的能量源。

1905年,德国生物学家Wilhelm Pfeffer提出了关于光合作用的另一个重要名词,“光合反应”的概念。

光合作用探究历程在我们生活的这个地球上,植物是生命的重要组成部分。

它们通过一种神奇的过程——光合作用,将阳光转化为生命所需的能量和物质。

那么,人类是如何逐步揭开光合作用这一神秘面纱的呢?这是一个充满探索和发现的历程。

早在公元前 3 世纪,古希腊哲学家亚里士多德就对植物的生长产生了好奇。

但当时的科学水平有限,人们对植物生长的理解还非常浅显。

到了17 世纪,比利时的科学家海尔蒙特做了一个著名的柳树实验。

他将一棵柳树苗种在一个木桶里,桶里有事先称过重量的土壤。

然后,只给柳树浇水,五年后,柳树的重量增加了很多,而土壤的重量几乎没有减少。

这个实验让人们开始思考,植物生长的物质来源可能不仅仅是土壤。

18 世纪,英国科学家普利斯特利进行了一系列实验。

他把一只点燃的蜡烛和一只小白鼠分别放在密闭的玻璃罩内,蜡烛不久就熄灭了,小白鼠很快也死去了。

然后,他又分别把一盆植物和点燃的蜡烛、小白鼠放在密闭的玻璃罩内,结果蜡烛没有熄灭,小白鼠也能正常地活着。

普利斯特利认为,植物可以更新空气。

但他并不知道植物更新了空气中的什么成分。

后来,荷兰科学家英格豪斯经过反复实验,发现在有光的条件下,植物才能更新空气。

但是,当时人们仍然不清楚植物究竟是把空气中的哪种成分更新了。

19 世纪初,瑞士学者索绪尔发现,植物在光下吸收二氧化碳,同时释放出氧气。

这一发现让人们对光合作用的认识又进了一步。

随着科学技术的不断发展,科学家们能够更深入地研究光合作用。

1864 年,德国科学家萨克斯做了一个经典的实验。

他把绿色叶片放在暗处几小时,目的是消耗叶片中的营养物质。

然后,他把叶片的一半曝光,另一半遮光。

一段时间后,他用碘液处理叶片,发现曝光的那一半呈深蓝色,遮光的那一半则没有颜色变化。

这个实验证明了光合作用的产物除了氧气,还有淀粉。

进入 20 世纪,美国科学家鲁宾和卡门利用同位素标记法进行了研究。

他们用氧的同位素分别标记水和二氧化碳,然后使它们分别成为光合作用的原料。

光合作用探究历程光合作用是地球上一种至关重要的生物化学过程,它能够利用光能将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气。

这个过程对维持大气中的氧气含量、提供养分和能量来源以及维持生物多样性都起着举足轻重的作用。

本文将探究光合作用的历程,从其起源、重要发现到深入研究等方面进行论述。

1. 光合作用的起源光合作用最早起源于约35亿年前的地球上的原始生物,这些生物利用光能进行自养生长。

起初,光合作用并不完善,只能在无氧环境下进行,产生的氧气无法排出。

然而,随着地球大气中氧气含量的逐渐增加,光合作用也得以持续发展和改进。

2. 光合作用的重要发现光合作用的重要性在18世纪和19世纪得以逐渐揭示。

著名的科学家约瑟夫·普里斯特利发现植物在光照下能够产生氧气,并可以将二氧化碳转化为有机物。

这项发现被认为是现代光合作用研究的开端。

随后,众多科学家如詹姆斯·伊恩·希尔、罗宾·海尔、鲁道夫·马格努斯等陆续对光合作用的化学过程以及相关的生物分子机制进行了进一步研究和发现,为后续的光合作用研究打下了坚实的基础。

3. 光合作用的深入研究随着科技的不断进步,对光合作用的研究也得到了显著推进。

通过光合作用相关蛋白复合体的结晶、酶的解析以及光合膜的结构分析,科学家们逐渐揭示了光合作用的分子机制和能量转换过程。

光合作用的核心是叶绿素分子的光合反应中心,它能够吸收太阳能并将其转化为化学能,进而催化二氧化碳的还原和水的氧化反应。

光合作用还涉及到一系列辅助色素和蛋白质分子,它们协同工作保证了光能的高效利用。

4. 光合作用在生态系统中的作用光合作用不仅在维持植物的生长和发育中起着核心作用,也在整个生态系统的运作中发挥着关键作用。

通过将二氧化碳转化为有机物,光合作用为其他生物提供了养分来源。

同时,光合作用还能够释放出氧气,维持大气中的氧气含量,为动物呼吸提供必需的氧气。

光合作用还通过能量的流动和化学能的储存,维持了生物圈中的能量平衡,维持了生物多样性和生态系统的稳定性。

光合作用的发展历程

1.17世纪,人们开始注意到植物生长与光的作用有关。

例如,英国

化学家普里斯特利(Joseph Priestley)于1765年发现了植物可以通过光合作用将二氧化碳转化为氧气。

2.18世纪的科学进步促进了对人体器官和过程的了解,特别是植物

的绿色物质、光、二氧化碳和水之间的关系。

3.18世纪后期至19世纪,随着新化学体系的建立和新生物学理论

的兴起,对光合作用的研究逐渐深入。

4.19世纪末至20世纪初,光合作用的氧化还原反应机制和光合作

用的能量转换路径开始受到重视。

5.光合作用研究的重大突破:

6.1932年,英国科学家鲁宾斯坦(Martin Lowry)提出了ATP作为

细胞内能量物质的观点。

7.1934年,美国科学家查默斯戈尔德(Melvin Calvin)领导的团队

研究了暗反应的过程,并揭示了卡尔文循环的存在,从而完善了对光合作用基本过程的认识。

8.20世纪末至21世纪初,光合作用的研究继续深入,特别是在光

合作用过程中如何利用光能的问题上取得了新的进展。

光合作用的探究历程关于植物光合作用的研究,早在17世纪初就开始了。

当时,有一位名叫赫尔蒙特的比利时医生就做过这样一个有趣的试验。

他把十分容易生根成活的一段柳树枝条种植在一个大瓦盆里。

在种植之前,他称量了柳树枝条的质量(2.27kg)和瓦盆中干燥沙土的质量(90.8kg)。

此后,只向盆中浇雨水,不再添加其他东西。

5年以后,当赫尔蒙特再次进行称量时,柳树枝条已经长成重达76.86kg的柳树,而瓦盆中干燥沙土的质量仅仅减少了千分之一左右。

柳树增加的质量远远大于土壤减少的质量。

所以,根据这个试验,赫尔蒙特认为,使柳树生长并增加质量的物质,主要来源于雨水,而不是土壤。

这个结论在今天看来虽然并不十分科学和严谨,但是,它开创了人们使用定量的方法来研究生物学的先例,是对生物学研究的一个重要贡献。

[背景材料:海尔蒙特(Jan Baptist van Helmont),比利时化学家,生物学家,医生。

他在化学理论和实践上都有卓越贡献,从而成为炼金术向近代化学转变时期的代表人物。

他所做的柳树实验也是生物研究上划时代的工作。

海尔蒙特有一个著名的实验,就是把两百磅的土壤烘干称重,然后在土里种下5磅重的柳树种子,收集雨水灌溉;五年后柳树长成169磅3盎司重,土壤再烘干称重,只少了2盎司。

这证明树木的重量增加来自雨水而非土壤。

世界各地生物课本都会提到这一段记载。

接着他继续写道:『根据圣经创世记第一章,上帝创造世界的第一天,就创造了天,创造了地,也创造了水,水一定是非常重要的。

我的柳树实验,是要证明上帝创造世界的第三天,上帝说:『天下的水要聚在一处,使旱地露出来。

』事就这样成了。

上帝说:『地要发生青草和结种子的菜蔬,并结果子的树木,各从其类,果子都包着核。

』事就这样成了。

这件事就是:树木只要有种子,只要有水,就能供给植物生长所需。

』这段记载说明了,海尔蒙特研究柳树实验的动机是为了印证圣经创世记第一章。

这段记载却没被收录在我国的任何一本生物课本里,以致学生看海尔蒙特种了五年的柳树,辛苦地把一堆土弄来弄去,以为他只是单纯地为了科学,而不知这个柳树实验是他对信仰的求证与表白。

光合作用探究历程光合作用是植物通过光能将二氧化碳和水转化为有机物质和释放氧气的过程。

对光合作用的探究历程可以追溯到17世纪初,随着科学技术的进步,人们对光合作用的了解也不断深入。

光合作用的起源可以追溯到植物生命的初期。

早期的地球大气中主要是二氧化碳和水蒸汽,而光合作用是植物生存和繁衍的基础。

然而,对于光合作用的探究是在17世纪初开始的。

在1643年,意大利人查尔斯·斯图尔特发现了光对绿色植物的作用。

他将一堵墙分成两半,一半被遮住不透光,另一半则被阳光照射。

经过一段时间后,他发现被阳光照射的一半植物长得更好,而被遮住的一半则几乎不生长。

这个实验引起了人们的兴趣,也为后来的研究提供了基础。

到了18世纪,研究者开始深入研究光合作用的化学过程。

英国科学家约瑟夫·普利斯特利发现了绿色植物在光照下会产生氧气。

他将一片绿色植物放置在密闭的容器中,使用酒精燃烧,发现氧气的火焰更为明亮。

这个实验进一步确认了光合作用是植物释放氧气的过程。

到了19世纪,研究者开始探索光合作用的化学方程式和机理。

德国科学家朱斯塞普·法托尼提出了光合作用是通过光能将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气的过程。

这个方程式被称为光合作用方程式,成为了后来研究的基础。

在20世纪初期,科学家们追溯和发现光合作用的主要酶。

瑞典生物化学家卡尔·辛斯泰恩和德国生物化学家奥托·瓦沃尔德研究了光合作用的黑暗反应。

他们发现黑暗反应需要一种酶-鲨烯二磷酸羧化酶,这个酶可以催化二氧化碳和鲨烯二磷酸转化为有机物质。

随着科学技术的不断发展,人们对光合作用的研究也在不断深入。

现代科学家已经发现光合作用的详细过程和整个过程中所涉及的酶和分子。

他们通过利用生物化学技术和分子生物学技术,揭示了光合作用的机理以及植物如何感知光线,利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质。

今天,光合作用的研究已经超出了单个植物的范畴,也包括了微生物和其他光合细菌。