中国古代历史地图集

- 格式:doc

- 大小:9.08 MB

- 文档页数:64

中国古代史地图1.中国原始人群,氏族公社遗址分布[大约170万年前至四,五千年前]2.原始社会部落分布[约前26世纪初-约前22世纪末至约前21世纪初]3.夏朝形势;商朝形势[约前22世纪末至约前21世纪初-前1046年]4.西周初期形势及主要诸侯国[前1046年-前771年]5.春秋列国形势[前770年-前476年]6.战国时期形势[前475年-前221年]7.秦灭六国;秦统一[前230年-前209年]8.秦末陈胜吴广起义,农民战争[前209年-前207年]9.项羽,刘邦楚汉战争[前206年-前202年]10.西汉疆域[前206年-公元25年]11.秦汉关中水利前221年-公元220年]12.西汉前期形势,七国之乱前206年-前140年]13.西汉同匈奴的战争和张骞出使西域[前138年-前60年]14.丝绸之路15.绿林赤眉起义;昆阳之战[17年-23年]16.班超出使西域[73年-97年]17.东汉羌汉人民反抗斗争形势[111年]18.黄巾起义[184年]19.东汉末年军阀割据形势[199年11月]20.官渡之战[200年-201年]21.赤壁之战[208年]22.三国鼎立形势[229年-263年]23.魏灭蜀形势[263年]24.西晋境内内迁各族的分布及流民起义[301年-311年]25.东晋和十六国形势[304年-439年]26.东晋,前秦形势[351年-394年]27.淝水之战[383年8月-11月]28.北魏末年各族人民起义[523年-528年]29.南北朝宋,北魏[420年-479年]30.南北朝齐,北魏[479年-502年]31.南北朝梁,东魏,西魏[502年-557年]32.南北朝陈,北齐,北周[557年-589年]33.隋朝疆域[581年-618年]34.隋朝运河,广通渠[605年-618年]35.隋洛阳城[581年-618年]36.隋末农民战争[611年-618年]37.唐朝疆域[618年-907年]38.唐长安城[618年-907年]39.安西都护府和北庭都护府[640年-907年]40.黑水都督府和渤海都督府[726年-907年]41.唐朝主要对外交通[618年-907年]42.唐玄奘西游[627年-645年]43.安史之乱和藩镇割据形势[755年-907年]44.唐末农民战争[859年-883年]45.五代十国;幽云十六州[891年-979年]46.北宋,辽,西夏形势[1038年-1125年]47.北宋东京城[960年-1127年]48.宋辽边境形势[960年-1125年]49.南宋,金,西夏形势[1127年-1234年]50.王小波,李顺起义[993年-995年]51.宋江起义;方腊起义[1119年-1122年]52.钟相,杨么起义[1130年-1135年]53.蒙古兴起;成吉思汗西征[1205年-1227年]54.元朝疆域;岭北行省北部[1279年-1368年]55.元大都城[1264年-1368年]56.元朝运河和海运[1206年-1368年]57.元末农民战争[1351年-1368年]58.明朝疆域[1368年-1644年]59.明朝长城[1368年-1644年]60.明北京城[1420年-1644年]61.奴儿干都司形势;永宁寺附近[1409年-1644年]62.郑和下西洋[1405年-1433年]63.倭寇侵扰和援朝战争[1522年-1598年]64.明朝中后期工商业分布[1522年-1644年]65.明末农民战争[1628年-1644年]66.明初女真族分布;满族兴起[1616年-1644年]67.清朝疆域[1644年-1840年]68.郑成功收复台湾[1661年-1662年]69.清初抗击沙俄侵略;尼布楚条约[1643年-1689年]70.清前期巩固西北[1690年-1759年]71.清朝中期苗民起义和白莲教起义[1795年-1806年]中国原始人群,氏族公社遗址分布[大约170万年前至四,五千年前]原始社会部落分布[约前26世纪初-约前22世纪末至约前21世纪初]夏朝形势;商朝形势[约前22世纪末至约前21世纪初-前1046年]西周初期形势及主要诸侯国[前1046年-前771年]春秋列国形势[前770年-前476年] 战国时期形势[前475年-前221年] 秦灭六国;秦统一[前230年-前209年] 秦末陈胜吴广起义,农民战争[前209年-前207年] 项羽,刘邦楚汉战争[前206年-前202年] 西汉疆域[前206年-公元25年]秦汉关中水利前221年-公元220年]西汉前期形势,七国之乱前206年-前140年] 西汉同匈奴的战争和张骞出使西域[前138年-前60年] 丝绸之路绿林赤眉起义;昆阳之战[17年-23年] 班超出使西域[73年-97年]东汉羌汉人民反抗斗争形势[111年] 黄巾起义[184年]东汉末年军阀割据形势[199年11月] 官渡之战[200年-201年]赤壁之战[208年]三国鼎立形势[229年-263年] 魏灭蜀形势[263年]西晋境内内迁各族的分布及流民起义[301年-311年] 东晋和十六国形势[304年-439年] 东晋,前秦形势[351年-394年]淝水之战[383年8月-11月]北魏末年各族人民起义[523年-528年] 南北朝宋,北魏[420年-479年]南北朝齐,北魏[479年-502年]南北朝梁,东魏,西魏[502年-557年] 南北朝陈,北齐,北周[557年-589年] 隋朝疆域[581年-618年]隋朝运河,广通渠[605年-618年] 隋洛阳城[581年-618年]隋末农民战争[611年-618年]唐朝疆域[618年-907年]唐长安城[618年-907年]安西都护府和北庭都护府[640年-907年] 黑水都督府和渤海都督府[726年-907年] 唐朝主要对外交通[618年-907年]唐玄奘西游[627年-645年]安史之乱和藩镇割据形势[755年-907年] 唐末农民战争[859年-883年]五代十国;幽云十六州[891年-979年] 北宋,辽,西夏形势[1038年-1125年] 北宋东京城[960年-1127年]宋辽边境形势[960年-1125年]南宋,金,西夏形势[1127年-1234年] 王小波,李顺起义[993年-995年] 宋江起义;方腊起义[1119年-1122年] 钟相,杨么起义[1130年-1135年] 蒙古兴起;成吉思汗西征[1205年-1227年] 元朝疆域;岭北行省北部[1279年-1368年] 元大都城[1264年-1368年]元朝运河和海运[1206年-1368年]元末农民战争[1351年-1368年]明朝疆域[1368年-1644年]明朝长城[1368年-1644年]明北京城[1420年-1644年]奴儿干都司形势;永宁寺附近[1409年-1644年] 郑和下西洋[1405年-1433年]倭寇侵扰和援朝战争[1522年-1598年]明朝中后期工商业分布[1522年-1644年]明末农民战争[1628年-1644年]明初女真族分布;满族兴起[1616年-1644年]清朝疆域[1644年-1840年]郑成功收复台湾[1661年-1662年]清初抗击沙俄侵略;尼布楚条约[1643年-1689年] 清前期巩固西北[1690年-1759年]清朝中期苗民起义和白莲教起义[1795年-1806年]。

《历史地理》集刊 1-24辑目录本帖最后由猎户座于2011-6-14 13:08 编辑这里是原书链接,维望帮助书友选择下载:/viewthread.php?tid=15821&extra=page%3D2 《历史地理》(创刊号) 1981年11月发刊词侯仁之《禹贡》中的昆仑顾颉刚敦煌写本《西天路竟》历史地理研究黄盛璋黄土高原及其农林牧分布地区的变迁史念海历史上毛乌素沙地的变迁问题赵永复西汉以前的黄河下游河道谭其骧论历史时期浦阳江下游的河道变迁陈桥驿山东运河历史地理问题初探邹逸麟洞庭湖演变的历史过程张修桂百泉水利的历史研究——兼论卫河的水源纽仲勋根据孢粉分析推论沪杭地区一万多年来的气候变迁王开发张玉兰中国历史时期孔雀的地理分布及其变迁文焕然何业恒浙江省宋至清时期旱涝灾害的研究夏越炯春秋时期齐国故城的复原与城市布局刘敦愿杭州城市的兴起及其城区的发展魏嵩山古代广州及其附近地区的手工业徐俊鸣郭培忠口编绘《中国历史地图集》札记元代的水达达路和开元路谭其骧口《水经注》研究《水经·浊漳水注》一处错简——兼论西汉魏郡邯会侯国地望周振鹤口调查报告太湖以东及东太湖地区历史地理调查考察简报复旦大学历史地理研究室楼兰遗迹考察简报侯灿口纪念《禹贡》笔谈张相文对中国地理学发展的贡献——纪念“中国地学会”成立七十周年张天麟“禹贡学会”的历史地理研究工作徐兆奎回忆与希望侯仁之继承和发扬《禹贡》精神郭敬辉回忆《禹贡》杨向奎纪念禹贡学会王树民继承优良传统继续奋发前进唐晓峰“扶桑”讨论综合评述朱方口书籍评介我国现存最早一部地理总志——《元和郡县志》王文楚邹逸麟评《中国王朝时代晚期的城市》(摘译)赛明思口补白分湖·风湖·汾湖张舫澜斯文赫定(Sven Hedin)对中国地理测绘史的一点正误一得长芦晒法制盐始于何时孔祥铸六朝人之所谓“北京”葛剑雄宋川峡二路分成四路祝培坤[ 本帖最后由yachenhuix 于2008-2-21 15:23 编辑]《历史地理》(第二辑) 1982年11月北京城:历史发展的特点及其改造侯仁之两爨六诏地理考释方国瑜夜郎历史地理中的几个问题周维衍有关吐谷浑故都——伏俟城的若干历史地理问题黄盛璋耶律大石北行史地杂考陈得芝明初安定、阿端、曲先、罕东等卫杂考邓锐龄周初的“三监”与邶、鄘、卫三国及卫康叔封地问题刘起釪高阙考辨严宾汉桂阳郡建置时间考何介钧汉代敦煌郡西境和玉门关考赵永复东汉时期钱唐县之废复奚柳芳吉、黑两省西部地区四座辽金古城考李健才我国古代湖泊的湮废及其经验教训陈桥驿辽河平原水系的变迁林汀水陈连开明代的居延海施一揆康熙元年(1662年)黄河特大洪水的气候与水情分析王涌泉湘江下游森林的变迁何业恒文焕然魏晋南北朝矿业的分布与发展纽仲勋唐代经济重心的转移曹尔琴试论河北地区村落的出现与发展朱新望昆明市的聚落起源、城址演变、城区扩张及其地理因素的探讨于希贤于希谦从万胜镇的衰落看黄河对豫东南平原城镇的影响陈代光圆仁《入唐求法巡礼记》东返日本航路再探王文楚口问题讨论唐代渤海率宾府辨张泰湘率宾府、恤品路和开元城郭毅生口读书札记郭著《李白与杜甫》地理正误谭其骧口纪念顾颉刚先生回忆禹贡学会——纪念顾颉刚先生韩儒林顾颉刚先生有关历史地理的论著目录王煦华朱一冰口书籍评介《元丰九域志》的成书及其价值王文楚魏嵩山口译丛测绘中国地图纪事(法)J·B·杜赫德口学术动态1982年中国历史地理学术讨论会在上海召开朱杨印水利史研究会成立暨学术讨论会在四川灌县举行魁一口补白唐代地名“标准化”的概念望新北京地区播种水稻始于何时孔祥铸《通鉴》胡注纠谬一则禾子长江长洋港汊道辨析龚江《水经注》究竟记述多少条水赵永复西汉人对生态平衡的认识一得先秦时期人们对保护山林的认识贺圣迪现存最早的商旅交通指南杨正泰新书简介——黄盛璋《历史地理论集》吾印“夷童”考刘翔《汉书·地理志》县目试补周庄《历史地理》(第三辑)1983年11月由地理的因素试探远古时期黄河流域文化最为发达的原因史念海南通地区成陆过程的探索陈金渊金山卫及其附近一带海岸线的变迁张修桂江苏沿海古墩台考张忍顺江苏常州圩墩遗址孢粉组合及其古环境王开发唐长安城总体布局的地理特征马正林考古学上所见之元察罕脑儿行宫郑绍宗明初营建中都及其对改建南京和营建北京的影响王剑英上海市大陆地区城镇的形成与发展王文楚明清临清的盛衰与地理条件的变化杨正泰明代北京郊区村落的发展尹钧科历史时期宁绍地区的土地开发及利用杨章宏长江下游地区的水利系统【日】斯波义信汉武帝徙民会稽说正误——兼论秦汉会稽丹阳地区的人口分布葛剑雄《汉志》分江水考释陈怀荃元湖广行省站道考略王颋祝培坤秦代象郡考覃圣敏隋唐漠南碛口考释施一揆关于呼伦贝尔古边壕的探索景爱和田文《于阗王尉迟徐拉与沙州大王曹元忠书》与西北史地问题黄盛璋口顾颉刚先生遗著昆仑和河源的实定顾颉刚口问题讨论碣石考高洪章董宝瑞口书籍评介万恭和《治水筌蹄》邹逸麟口译丛汉简所见地名考【日】日比野丈夫森鹿三先生和《水经注》研究【日】船越昭生口C14测年报告天然放射性碳年代测定报告(一)华东师范大学河口海岸研究所C14实验室口学术动态国家地图集历史地理卷即将开编微言黄河流域水利史学术讨论会在郑州召开吴萍《中国历史地图集》第一、二册出版刃佳口补白隋唐润州未尝治今丹徒镇胡菊兴阴山——陶山——阳山周庄曹操所开白沟得名问题辨疑非鱼东坝正名高山关于明代“东番”的地理范围周维衍一个具有两千多年历史的村寨龚江秦关中北边长城禾子最早记载的洮河流域大规模滑坡现象赵晖东汉黄河流域森林破坏举例一得黄河三大浮桥考略晓鹿秦泗水郡治禾子后汉的东海王与鲁国周振鹤《历史地理》(第四辑)1986年2月海河水系的形成与发展谭其骧从历史地貌学看广州城发展问题曾昭璇上海西部古海岸——冈身——的成因与年代刘苍字吴立成曹敏荆江近5000年来洪水位变迁的初步探讨周凤琴呼伦贝尔草原的地理变迁景爱失必儿与亦必儿刘迎胜历史时期河西走廊的农牧业变迁赵永复《水部式》与唐代的农田水利管理周魁一明代广东经济地理初探司徒尚纪汉武帝朝鲜四郡考周振鹤汉晋隋唐之南苏水与南苏城考王绵厚赤河考李孝聪丝路“青海道”考王育民中国古代都城平面布局的特点朱玲玲对西方历史地理学的几点看法【加】寇•哈瑞斯口读书札记冶即东部候官辨——《续汉书·郡国志》会稽郡下的一条错简吴松弟《整理郑和航海图序言》读后刘伉口问题讨论再谈台湾历史地理中的几个问题周维衍口史籍整理《乘轺录》疏证稿贾敬颜口书籍评价顾炎武和《肇域记》杨正泰口译丛明清时期的洞庭湖水利【美】彼得·C·珀杜口学术动态太湖水利史学术讨论会简讯魁一全国地学史学术讨论会在桂林召开郑锡煌口补白地名带“阳”字未必表示水北山南周庄释“观下” 一令密云山考于德源秦置陈郡质疑马世之释“群舒”胡嘏北宋南康军隶江南东路禾子《隋书·地理志》赣、南康纠谬王天良“次固镇”还是“次固镇” 一得营水出留山辨龚江《历史地理》(第五辑) 1987年5月历史时期我国气候带的变迁及生物分布界限的推移龚高法张丕远张瑾瑢历史时期鄂尔多斯高原农牧业的交替及其对自然环境的影响王尚义历史时期华北大平原湖沼变迁述略邹逸麟罗布泊迁移过程中一个关键湖群的发现及其相关问题奚国金珠江三角洲的成陆过程周源和沱江、沫水、离堆考辨田尚邓自欣里运河变迁的历史过程郭黎安敦煌石室出《沙州都督府图经》残卷考释王仲荦贾耽路程“驩州通文单国道”地理与对音黄盛璋西辽王朝疆域考释魏良弢战国齐五都考钱林书关中东部秦魏诸长城遗迹的再探索王重九马王堆《地形图》绘制特点、岭南水系和若干县址研究张修桂关于《中国历史地图集》第二册西汉图几个郡国治所问题——答香港刘福注先生王文楚西汉时期的文化区域与文化重心卢云杭州的几个地理变迁问题吴维棠明代浙江市镇分布与结构樊树志明清时期杭州府仁和县三个市镇的历史考察陈学文明初建州女真迁徙考——兼评建州女真东迁说董万仑口古籍整理《<续汉书·郡国志>刘昭注》校补孟素卿口调查报告东北考察记王钟翰口书评耕耘历史地理园地五十年的结晶——读谭其骧《长水集》葛剑雄略论明清时期商编路程图记杨正泰口译丛唐末以前福建的开发(美)汉斯·比伦斯泰因口C14测年报告天然放射性碳年代测定报告(二)华东师范大学河口海岸研究所C14实验室口补白唐称长安为西京不始于天宝元年禾子北宋荆湖路分为南、北两路不始于咸平二年姜汉椿战国阳泉君封邑考钱林书苏州旧称平江之原委黄锡之今贾鲁河名称的来源一令宜昌葛洲坝演变小史龚江释“襄阳”周兆锐《历史地理》(第六辑) 1988年9月历史时期新疆森林的分布及其特点文焕然根据孢粉组合推断上海西部三千年来的植被、气候变化王开发沈才明吕厚远黄河故道滑澶段的初步考查与分析徐海亮钱塘江河源考证与源头的勘定吕以春沭水北魏正光改道和前沭河徐士传黄河对开封城市历史发展的影响李润田淮河下游南北运口变迁和城镇兴衰邹逸麟黄河流域的史前聚落王妙发关于宋代建制镇的几个历史地理问题郁越祖南诏疆域的发展和郡县的设置尤中西夏监军司驻所辨析汤开建赵佗犯长沙的路线与龁道县置废的年代张修桂“封中”试析——封水历史地理问题初探陈乃良三国西晋时期的文化区域与文化重点卢云三国人口探索王育民清代京师八旗人丁的增长与地理迁移韩光辉日本学者的中国历史地理研究陈桥驿口纪念徐霞客诞辰四百周年徐霞客游峨眉山考辨吴应寿口《中华人民共和国国家历史地图集》专题研究明崇祯后期大蝗灾分布的时空特征探讨满志敏口书籍评介《肇域志》陕西部分的几个问题郑宝恒王天良口地图史试论桂林宋代摩崖石刻《静江府城池图》在地图史上的意义马崇鑫口译丛从晚明到清代中期中国与西班牙美洲的丝绸贸易全汉升宋都杭州的城市生态【日】斯波义信口补白再谈荆湖南北路设置问题王文楚《南齐书·州郡志》南高平郡纠谬胡嘏谭其骧教授《长水集》出版一得《入蜀记》“次江陵之建宁镇”析龚江沈括误证章华台章珊一则气候资料误用的补正文每释春秋晋之“东阳”钱林书:hug: :lol《历史地理》(第七辑) 1990年6月唐代矿冶分布与发展黄盛璋宋代东南沿海丘陵地区的经济开发吴松弟春秋战国时期宋国的城邑及疆域考钱林书汉唐河西城市初探杜瑜山东烟台地区城镇历史发展研究顾朝林古代苏州城市景观的历史地理透视高泳源新郑考曲英杰海南岛历代民族迁移和人口分布初探司徒尚纪从《不阿里神道碑铭》看南印度与元朝及波斯湾的交通刘迎胜明代国内交通路线初探杨正泰汉十三刺史部起源考牟元珪元代乌思藏十三万户考沈卫荣赵北长城西段与秦始皇长城沈长云唐大震关考吴洁生突厥二题刍议周维衍江苏北部海岸与湖泊的演变黄志强杨达源张传藻科尔沁沙地的形成及影响景爱初探河南省历史时期的寒暖盛福尧口问题讨论再论历史上毛乌素沙地的变迁问题赵永复口书评评《西汉人口地理》陈桥驿《中国历史地理论著索引》简介朱毅口译丛关于江南“圩”的若干考察【日】滨岛敦俊口C14测年报告天然放射性碳年代测定报告(三)华东师范大学河口海岸研究所C14实验室口补白《南齐书•州郡志》三处脱文胡嘏钱大昕论《宋书·州郡志》所载水陆道里胡嘏《通鉴》秦、益二州胡注正误王振忠《唐六典》记《水经注》河流的总数赵永复“镇宁”系“镇戎”之误余音《新唐书纠谬》之纠谬华林甫辨《十七史商榷》魏武有三都说之妄禾子《历史地理》(第八辑) 1990年7月唐代气候冷暖分期及各期气候冷暖特征的研究满志敏历史时期甘肃黄土高原的环境变迁王乃昂春秋绍兴的地理环境与水利建设陈鹏儿沈寿刚邱志荣历史时期的江苏岸外沙洲(五条沙)及其演变张忍顺古代南京河道的变迁石尚群潘凤英缪本正古代荆江北岸堤防考辨程鹏举《山海经》中的浑天说金祖孟中国古代撰写水经的传统周振鹤东晋南朝侨州郡县的设置及其地理分布(上)胡阿祥商代疆域新论叶文宪先秦两汉时期婚姻礼制的地域扩展与阶层传播卢云历史时期河西地区城市地理初探杨平林关于高句丽南北道的探讨李健才休屠(屠各)胡的族源及迁徙赵永复霸上辨马正林楚熊渠所伐庸、杨粤、鄂的地理位置段渝释“地”陈瑞平苏北平原区域发展的历史地理研究吴必虎口《中华人民共和国国家历史地图集》专题研究荆江百里洲河段河床历史演变张修桂口古籍研究隋唐两女国——两《唐书•东女传》辨证周维衍唐代《长安太原驿道》校补王文楚《元史·地理志》资料探源王颋口调查报告简论唐代“热海道”上的凌山与勃达岭——别迭里达坂调查札记孟凡人口问题讨论关于西汉合浦郡治与朱卢县问题黄盛璋再谈西汉合浦郡治与朱卢县王文楚口方志研究明清乡镇志发展的历史地理考察褚赣生口书评评《中国历史地震图集(明时期)》陈桥驿《华阳国志校补图注》初版赘言郑世贤口译丛历史地理学的研究对象及其认识发展史(苏)B·C·热库林口补白放马滩出土地图的年代问题章珊《中国历代地理学家评传》将出版文楚秦一代郡数为四十八说周庄《水经注》资料断限赵永复何炳棣《1368-1953年中国人口研究》中译本出版一得义胜节度使所置年代考满志敏《水经注》泾谷水考龚江《清时期中国历史地震图集》出版傅诞《历史地理》第九辑(庆贺谭其骧先生八十寿辰专辑) 1990年10月谭其骧先生简历本刊编辑部谭其骧先生著作目录本刊编辑部中国地理学会历史地理专业委员会的贺信中国历史学会副会长林甘泉研究员的贺信一丝不苟精益求精——学习季龙师的工作态度和治学精神邹逸麟满族先世的发祥地问题王仲翰两汉时期的秦人赵永复记英国国家图书馆所藏《清雍正北京城图》——补正《北京历史地图集》明清北京城图侯仁之海南省人类地理学和历史地理学诸问题曾昭璇现代汉语方言地理的历史背景周振鹤文化区:中国历史发展的空间透视卢云干隆在新疆施行移民实边政策的探讨张丕远湖商人由来新考曹树基《中国移民史》发凡葛剑雄明代户口初探王育民论绍兴古都陈桥驿战国赵信都地望考孙继民侯文高邺之初筑是否在古邺城处张之简论洛阳古代都城城址的变迁史为乐论城市历史地理学的对象和任务马正林叶尔羌汗国东部疆域考释魏良弢陈氏安南国建置考王颋东晋南朝侨州郡县的设置及其地理分布(下) 胡阿祥金代行省考景爱公元十——十二世纪华北平原北部亚区交通与城市地理的研究李孝聪店代长安-夏州-天德军道路考王北辰楚在江淮地区的发展和孙叔敖开芍陂陈怀荃洞庭湖区历史农业地理的初步研究张步天徐霞客探长江源朱惠荣汝水变迁及其故道遗存尚景熙1523年浙江镇海灾害原因分析刘昌森书籍评介:小川琢治的《支那历史地理》王守春《历史地理》第10辑 1992年7月□庆贺侯仁之、史念海先生八十寿辰锲而不舍锐意进取——记候仁之教授的治学精神尹均科、韩光辉开拓创新用世益民——学习筱苏师治学业绩的体会辛德勇历史人文地理研究发凡与举例谭其骧华北原始土地耕作方式:科学、训诂互证示例何炳棣历史时期松花江流域农业开发与变迁李宾泓历史时期辽河流域的开发与地理环境关系郑川水冯季昌西夏农业区域的形成及其发展韩茂莉唐代水利发展的因素及影响钮海燕哈密地区水利开发的历史研究钮仲勋唐以前江西地方望姓考梁洪生旧中国江南三角洲农村的聚落和社区[日]滨岛敦俊明清两淮盐商与扬州城市的地域结构王振忠武汉市历史地理的初步研究刘盛佳月港的兴衰郑宝恒关于“都市(城市)”概念的历史地理定义考察王妙发郁越租当前考古所见最早的地图——天水《放马滩地图》研究张修佳春秋徐器与徐人活动地域初探李家和刘诗中斡赤斤故城的发现与研究米文平清代人口考辨王育民十世纪中叶前后高昌回鹘的西部疆界华涛唐朝时期安南都护北部地界的变迁尤中苏建灵段氏大理国建置考王颋福建政区建置的过程及其特点林汀水明朝初年出使西域僧人宗泐事迹补考邓锐龄试论大熊猫的地理分布及其演变何业恒历史时期的中国野马、野驴的分布变迁文焕然黄淮平原仰韶暖期的气候特征探讨满志敏荆江历史变迁的阶段性特征周凤琴苍梧考释陈怀荃□调查与研究明万里长城东端起点发现与研究冯永谦西汉武威郡诸县城址的调查与考证李并成□古籍研究中国古地理文献中地方等地刍议靳生禾师道刚《南齐书·州郡志》札记胡阿祥□《中国历史地图集》编绘修订札记关于《中国历史地图集》第二册两项较大修改的说明周振鹤□书评学林拔萃之作——试评《中国历代地理学家评传》王守春□学术动态国际中国历史地理学讨论会综述王振忠□补白关于宋代在上海地区设置的市舶机构的两个问题一令郦道源任冀州镇东府长史的时间赵永复《太平寰宇记》局本优于万本一证王文楚以路为政区道名不自宋始李懋军《历史地理》(第十一辑) 1993年6月先秦两汉时期黄淮海平原的农业开发与地域特征邹逸麟西汉与唐代灌溉成就的比较研究周魁一陈茂山宋代岭南地区农业地理初探韩茂莉“海上丝绸之路”历史地理初探曾昭璇海河流域平原水系演变的历史过程张修佳中古时期郡望郡姓地理分布考论胡阿祥中国历代移民的类型和特点葛剑雄黄淮海平原历史时期人口分布的初步研究吴松弟辽金元明时期北京地区人口迁移研究韩光辉论西渭桥的位置与新近发现的沙河古桥辛德勇允吾、金城、榆中、勇士等古城址考陈守忠论唐代的三边章群党项发祥地——唐初“河曲十六州”研究郭声波明代三卫初设地研究董万仑北京郊区村落的分布特点及其成因的初步研究尹万科二千多年来华北西部经济栽培竹林之北界文焕然试论华南虎在长江三角洲的绝迹何业恒□《水经注》研究全租望与《水经注》陈桥驿《水经·漳水注》邯郸附近山川城医邑考孙继民郑良真□地图学史长久保赤和他的中国历史地图周振鹤鹤间和幸□古籍整理《延祐四明志·河渠考·湖》佚文辑存俞信芳□译丛科举和社会流动的地域差异[美]何炳棣著王振忠译北美历史地理学的现状与展望安德鲁·H·克拉克著姜道章译□学术动态《国家历史地图集》完成第一册编稿一得□补白关于《明代户口新探》、《清代人口考辨》两篇论文的质疑一读者郦道元未曾闲居九年赵永复《通鉴》庲降(都)督胡注辩正王振忠天涯何处觅“东野” 张志廉标点本《元和郡县图志》一处断句问题商榷马玉山《历史地理》(第十二辑) 1995年3月□纪念谭其骧(季龙)先生超迈乾嘉诸家的谭季龙先生史念海谭其骧教授对中国历史地理学的贡献曾昭璇回忆谭季龙老师陈桥驿追念恩师谭季龙教授邹逸麟用历史文献物资料研究气候冷暖变化的几个基本原理满志敏历史上黄河水沙变化的一些问题徐海亮辽代西辽河水道与木叶山、永、龙化、降圣州考张柏忠历史时期中国野生犀象分布的再探索蓝勇杭嘉湖平原生态演替与古文化兴衰的关系徐建春太湖地区孢粉资料与考古发现所阐述的人与环境之关系张明华江苏扬州西部距今4500年以来古植被与古环境萧家仪唐领余韩辉友番禺及番禺城考曾昭璇曾宪珊试论南宋末期桂林的城壕建设万竟君明清时期两淮盐业盛衰与苏北城镇的变迁王振忠明清时期山西市镇的布局与类型马玉山芜湖米市兴衰及其历史作用邵华木中国古代战争的地理分布施和金新旧汉简所见县名和里名周振鹤唐代粮食作物分布与自然环境制约华林甫宋代荆湖地区农业生产述论韩茂莉地理环境与宋元时代传染病曹树基魏蜀间分界线的地理学分析侯甬坚太平天国运动前后安徽的人口变动行龙唐代雄武军考张建设□《水经注》研究《水经注》关于广西水道传述说略白耀天□古籍研究敦煌石室出《贞元十道录》剑南道残卷考释王仲荦《唐两京城坊考》评述辛德勇六朝疆域与政区研究史料评说胡阿祥□历史地图研究南宋行在临安府的地图再现——历史地图学个案研究阎维民。

中国古地图在古代,先民们在器皿或岩石上绘制质朴的图画,以此表达他们的内心世界。

这些简单、粗糙的图画承载着延续文明的使命,部分图画演变成了文字,而另一些表示一个区域地理信息的图画则成为地图。

中华民族几千年的文明史具有独特的文化发展脉络,地图的发展亦是如此。

由于年代久远,传世的早期古地图已是凤毛麟角,且完整度极低,不过人们通过古籍的记载,还是可以去发现一些早期地图的印记。

相传大禹铸九鼎,将各地山川与物产铸于其上,作为拥有九州之象征。

《左传·宣公三年》便记载了楚庄王“问鼎”之事,可见地图对于当时中国政治活动象征意义重大。

到了战国时期,《管子》中已专门设立地图篇,将军事活动与地图的使用充分结合,阐述了如何利用地图进行军事行动,如何利用地形指挥军队攻守,充分体现了地图在中国古代军事上的重要作用。

然而这些记录下祖先智慧的珍贵地图已经消散在历史尘埃之中,我们现在只能通过古籍中的只言片语去努力追根溯源。

由这些简略的地图可知,战国之前的地图为中国地图的发展奠定了一个基础。

文字的描述即便详尽,终究无法展现出地图的形象,古地图的出土和发现让我们可以亲眼见证其发展的真实轨迹。

《兆域图》1983年出土于河北省,是中国迄今为止发现的年代最早(距今约2 400年)的地图,早于古罗马帝国最早的地图600年。

《兆域图》是战国时期中山国贵族墓穴的设计图,但它已具备了地图的特征。

《兆域图》也是我国最早采用比例尺绘制方法的地图,它的发现将中国缩尺制图的历史大大提前,是中国地图史上的一次重大发现。

1986年出土于甘肃的《放马滩地图》则体现了现代意义上地图的要求和标准。

地图线条清晰,用墨线绘制于四块松木板的两面,是对当时地区水系的一个总体描述。

符号的出现突显出这张地图的珍贵价值,地形、水系、居民点、交通线等地理要素均使用地图符号标出,这不但丰富了地图的内容和可读性,也代表着中国古地图绘制方式的一大进步。

随着地图测量技术和绘制技术的不断发展,中国地图的学术理论体系也逐步形成。

中国古代地图分类中国古代有三种地图:一为全国地图二为地方地图三为城市地图。

1.全国地图据文献记载最早的全国地图出现在战国时期。

如《战国策·赵策》中有“天下之地图”之语《周礼·职方》中有“天下之图”之语《周礼·大司徒》中有“天下土地之图”之语《周礼·夏官》中有“九州之图”之语这些文献中提到的“图”都是全国地图。

《史记·三王世家》、《汉书·武帝纪》、《汉书·淮南王传》均提到“舆地图”《汉书·地理志》两次提到“秦地图”《后汉书·马援传》、《后汉书·邓禹传》、《后汉书·明德马皇后纪》均提到“舆地图”《汉书·江都易王传》还提到“天下之舆地图”。

《史记·淮南衡山列传》《索隐》引晋虞喜《志林》曰:“舆地图汉家所画非出远古也。

”就是说舆地图是汉代人画的不出自远古时代。

这些地图可能都是全国地图。

《三国志·魏书·孙礼传》提到“疆域地图”西晋裴秀的《禹贡地域图》中有全国地图又把旧《天下大图》缩制成《地形方丈图》。

《北堂书钞》卷九六图九《方丈图》。

南朝刘宋谢庄作木质《方丈图》。

这些全国地图有的是政区图有的是地形图有的两者兼有。

唐代比较有名的全国地图有贾耽的《海内华夷图》官府绘制的《长安四年十道图》、《开元三年十道图》李吉甫的《十道图》等。

宋代的全国地图有沈括的《天下州县图》晏殊的《十八路州军图》赵彦若监制的《天下州府军监县镇地图》佚名的《十七路图》、《十七路转运图》、《九域守令图》、《禹迹图》、《地理图》黄裳的木质《舆地图》等。

元代的全国地图有朱思本的《舆地图》李泽民的《声教广被图》清浚的《混一疆理图》。

明代的全国地图有罗洪先的《广舆图》李默的《天下舆地图》又名《皇明舆图》杨子器跋《舆地图》陈祖绶的《皇明职方地图》汪作舟的《广舆考》程道生的《舆地图考》。

清代的全国地图有《皇舆全览图》、《十排皇舆全览图》、《皇舆方格全图》、《乾隆十三排地图》以及胡林翼的《大清一统舆图》。

上图为:秦朝时期全图秦是中国历史上一个极为重要的朝代,它成为中国历史上第一个统一的中央集权制国家。

秦北伐匈奴第一次明确地划定了中国的版图。

在北方是立国不久的匈奴以及东胡和月氏而西域诸国尚未与秦接触上图为:西汉时期全图西汉是一个锐意进取开疆扩土的王朝。

尤其是设置了西域都护,将西域纳入了中国版图,意义尤为重大!同时西汉势力进入朝鲜半岛,将其半数领土划归中国。

在北方强大的匈奴汗国与西汉争战不息,最终被西汉所击败上图为:三国时期全图三国面积加起来基本上就是东汉的面积。

曹操继承了东汉在西域的统治,设置了西域长史府,朝鲜半岛的一半归属于曹魏,越南大部归属东吴等国,一部分归属蜀汉。

在北方鲜卑崛起对后来的中国产生了重大影响.上图为:西晋时期全图西晋结束了三国鼎立的局面重新统一了中国,但其统一时间仅仅五十一年。

西晋的版图实际上就是三国合一的面积,没有开疆扩土也没有版图收缩。

不过西晋腐朽的制度导致了八王之乱,加之对鲜卑等游牧民族没有加以防范使其深入其境内更是加速了西晋的灭亡。

上图为:东晋时期全图此期间汉族的东晋政权全线南迁,而在黄河流域各少数民族政权互相混战而使北方长期陷入分裂状态。

前秦一度统一北方与东晋形成南北对峙之势,后因淝水之战中败于东晋而统治土崩瓦解,使北方再度分裂。

而西域和青藏高原及匈奴故地此时并无强大政权。

上图为:南北朝时期全图(一)此图是南北朝的第二个时期北巍和南齐对峙时期图。

南北朝是东晋十六国后的又一分裂时期。

此间敕勒臣服北巍后柔然逐渐占领漠北建立了强大的游牧国家而西藏高原吐谷浑部日益兴起。

上图为:南北朝时期全图(二)此图是南北朝末期的形势图。

此间东魏和西魏分别被北齐和北周所取代。

而取代南梁的南陈则是南北朝中面积最小的一个王朝。

此时在北方突厥灭掉了柔然降服高昌等部建立起强大的突厥汗国,对中原王朝构成了严重的威胁。

上图为:隋朝时期全图隋朝结束了南北朝的分裂重新同意了中国。

但没有使西域各部重归天朝。

在北方强大的突厥分裂成东西两部。

地理推荐书目地理推荐书目(一)1.《国家的常识》迈克尔·罗斯金 / 杨勇 / 世界图书出版公司·后浪出版公司2.《中国古代地理名著选读》侯仁之 / 学苑出版社3.《历史地理学的视野》侯仁之 / 生活.读书.新知三联书店4.《中国历史地图集》谭其骧 / 中国地图出版社5.《地理学的性质》理查德.哈特向 / 叶光庭 / 商务印书馆6.《当代地理学要义》萨拉·L.霍洛韦等编 / 黄润华等译 / 商务印书馆7.《中国自然地理纲要》任美锷 / 商务印书馆8.《水经注》郦道元著、谭属春、陈爱平点校 / 岳麓书社9.《梦溪笔谈》沈括 / 上海书店出版社10.《徐霞客游记》徐弘祖 / 上海古籍出版社地理推荐书目(二)11.《海陆的起源》魏格纳 / 李旭旦 / 北京大学出版社12.《中国疆域沿革史》顾颉刚、史念海 / 商务印书馆13.《地理信息系统导论》陈述彭 / 科学出版社14.《长水集》谭其骧 / 人民出版社15.《麦哲伦航海纪》斯蒂芬?茨威格、苏惠玲 / 苏惠玲 / 希望出版社16.《宇宙之书》约翰·D.巴罗 / 李剑龙 / 人民邮电出版社17.《古拉格群岛》亚历山大·索尔仁尼琴 / 田大畏等 / 群众出版社18.《历史的地理枢纽》哈·麦金德 / 林尔蔚、陈江 / 商务印书馆19.《地理学中的解释》大卫.哈维 / 商务印书馆20.《地理学与生活》阿瑟·格蒂斯、朱迪丝·格蒂斯、杰尔姆·D·费尔曼 / 黄润华、韩慕康、孙颖 / 世界图书出版公司21.《人文地理学问题》阿·德芒戎 / 商务印书馆22.《所有可能的世界》杰弗里·马丁 / 成一农 / 上海人民出版社23.《从混沌到秩序》唐晓峰 / 中华书局24.《搏击沧海》许靖华 / 地质出版社25.《地理学思想史》克拉瓦尔 / 北京大学出版社26.《城市社会地理学导论》保罗·诺克斯、史蒂文·平奇 / 柴彦威、张景秋 / 商务印书馆27.《地理学与历史学》阿兰·R.H.贝克 / 阙维民 / 商务印书馆28.《地理学与地理学家》R.J.约翰斯顿 / 唐晓峰 / 商务印书馆29.《发展、地理学与经济理论》克鲁格曼 / 蔡荣 / 北京大学出版社30.《自然地理学》伍光和 / 高等教育出版社地理推荐书目(三)31.《城市地理学》许学强 / 高等教育出版社32.《地球的法则》斯图尔特.布兰德 / 叶富华耿新莉 / 中信出版社/33.《古老阳光的末日 : 抢救地球资源》哈特曼 / 马鸿文 / 上海远东出版社34.《大气科学中的非线性与复杂性》丑纪范 / 气象出版社35.《气象学》夏布德 / 雷淑芬 / 上海教育出版社36.《混沌的本质》E.N 络伦兹 / 刘式达 / 气象出版社37.《地理信息系统与科学》Paul A.Longley / 张晶、刘瑜、张洁、田原 / 机械工业出版社38.《哲学与人文地理学》R.J.约翰斯顿 / 蔡运龙、江涛 / 商务印书馆39.《中国自然地理纲要》任美锷 / 商务印书馆40.《小问号看大天下科普系列-神秘的地理与资源》卓文 / 上海科学普及41.奥尔多·利奥波德《沙乡年鉴》与《瓦尔登湖》比肩已有俄、日、韩、西、葡、意、法、德、波兰文版本进入中学课本汉译名著最新书之一《沙乡年鉴》是利奥波德的代表作,也是他一生观察、经历和思考自然的结果。

没地理就没历史中国古代军事地理纵览(完整收藏版)说起古代的中华大地,经常会提及它的一个别称,九州。

关于“九州”是哪九个州,历代划分有所不同。

见于古籍的,《周礼》、《禹贡》、《吕氏春秋》、《尔雅》等就有多个版本。

这里我们不去细究九州的划分,但我们借用这个概念,将中国约略画成一个九宫格,就有了中国历史上的九大军事战略要地。

我先把这个九宫格画出来,然后再一一加以解说。

关中山西河北汉中中原山东巴蜀荆楚江东现在,建议大家手边准备一幅中国地形图,下面我们会具体来说说这九个地区的地形结构。

其间会多次提到山脉、河流、城市,如果对照地图,看起来会更加有趣一些。

评价一个地方是不是战略要地,主要就是两大要素:其一,山;其二,水。

也就是古人常说的山川之险。

山的作用毋庸置疑,在飞机发明之前,高山几乎就等于不可逾越。

那么在山脉之间的一些谷道,就成了连接两大区域间的唯一通道。

历史上又经常在这些谷道上修筑一些易守难攻的关隘,就成了兵家必争的咽喉要道。

河流同样具有防御作用,但不如山脉那样明显。

然而河流却同时具有另外两大功效:一,交通运输;二,农田灌溉。

一个光险要而没有经济实力的地域是缺乏战略价值的,因而山、水两要素,必不可少。

就这两条而论,中华大地上最为得天独厚的地方,莫过于秦国的故土——关中。

01:关中在中国历史的很长一段时间里,关中都是绝对的天下第一重地。

这重地的中心,就是中国第一古都,长安。

长安周围,是渭河、泾河、洛河以及它们的支流所冲出来的一些平原,统称关中平原。

周族人的老家,秦国的老家,都在这附近。

因此这里也是中国开发最早的地区,沃野千里,人烟稠密。

这些河的许多支流,都从长安旁边流过,古有“八水绕长安”之说(泾、渭、灞、浐、丰、镐、潦、潏),简直就是天然的护城河。

秦与西汉年间,又不断在此地修建水渠,使得长安周边无论是交通还是防御,都极其发达。

这说的是关中的腹心之地。

下面再向外延伸,说说关中的四面边界。

关中最扎实的边界,当属南边的秦岭。

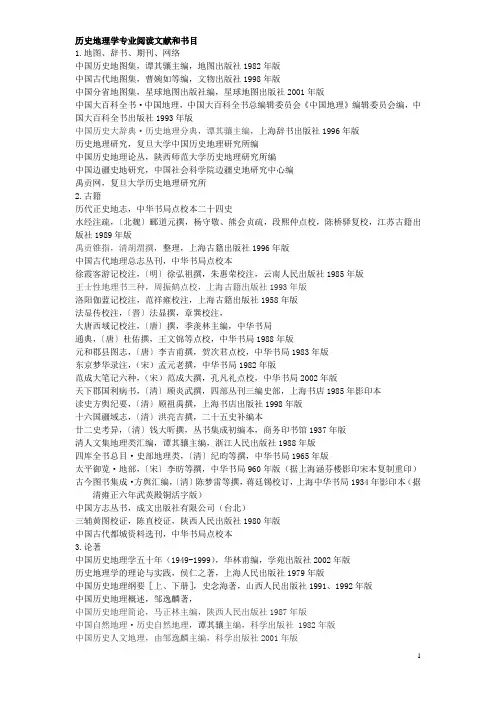

历史地理学专业阅读文献和书目1.地图、辞书、期刊、网络中国历史地图集,谭其骧主编,地图出版社1982年版中国古代地图集,曹婉如等编,文物出版社1998年版中国分省地图集,星球地图出版社编,星球地图出版社2001年版中国大百科全书·中国地理,中国大百科全书总编辑委员会《中国地理》编辑委员会编,中国大百科全书出版社1993年版中国历史大辞典·历史地理分典,谭其骧主编,上海辞书出版社1996年版历史地理研究,复旦大学中国历史地理研究所编中国历史地理论丛,陕西师范大学历史地理研究所编中国边疆史地研究,中国社会科学院边疆史地研究中心编禹贡网,复旦大学历史地理研究所2.古籍历代正史地志,中华书局点校本二十四史水经注疏,〔北魏〕郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校,江苏古籍出版社1989年版禹贡锥指,清胡渭撰,整理,上海古籍出版社1996年版中国古代地理总志丛刊,中华书局点校本徐霞客游记校注,〔明〕徐弘祖撰,朱惠荣校注,云南人民出版社1985年版王士性地理书三种,周振鹤点校,上海古籍出版社1993年版洛阳伽蓝记校注,范祥雍校注,上海古籍出版社1958年版法显传校注,〔晋〕法显撰,章巽校注,大唐西域记校注,〔唐〕撰,季羡林主编,中华书局通典,〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校,中华书局1988年版元和郡县图志,〔唐〕李吉甫撰,贺次君点校,中华书局1983年版东京梦华录注,(宋)孟元老撰,中华书局1982年版范成大笔记六种,(宋)范成大撰,孔凡礼点校,中华书局2002年版天下郡国利病书,〔清〕顾炎武撰,四部丛刊三编史部,上海书店1985年影印本读史方舆纪要,〔清〕顾祖禹撰,上海书店出版社1998年版十六国疆域志,〔清〕洪亮吉撰,二十五史补编本廿二史考异,〔清〕钱大昕撰,丛书集成初编本,商务印书馆1937年版清人文集地理类汇编,谭其骧主编,浙江人民出版社1988年版四库全书总目·史部地理类,〔清〕纪昀等撰,中华书局1965年版太平御览·地部,〔宋〕李昉等撰,中华书局960年版(据上海涵芬楼影印宋本复制重印)古今图书集成·方舆汇编,〔清〕陈梦雷等撰,蒋廷锡校订,上海中华书局1934年影印本(据清雍正六年武英殿铜活字版)中国方志丛书,成文出版社有限公司(台北)三辅黄图校证,陈直校证,陕西人民出版社1980年版中国古代都城资料选刊,中华书局点校本3.论著中国历史地理学五十年(1949-1999),华林甫编,学苑出版社2002年版历史地理学的理论与实践,侯仁之著,上海人民出版社1979年版中国历史地理纲要[上、下册],史念海著,山西人民出版社1991、1992年版中国历史地理概述,邹逸麟著,中国历史地理简论,马正林主编,陕西人民出版社1987年版中国自然地理·历史自然地理,谭其骧主编,科学出版社 1982年版中国历史人文地理,由邹逸麟主编,科学出版社2001年版中国古代地理学史,中国科学院自然科学史研究所地学史组主编,科学出版社1984年版中国疆域沿革史,顾颉刚、史念海著,中国历代行政区划变迁,周振鹤,三联书店1998年版中国古代的地图测绘,葛剑雄著,商务印书馆,1998年版中国历史文化区域研究,周振鹤主编,复旦大学出版社1997年版中国人口史,葛剑雄等著,复旦大学出版社2001年版中国移民史,葛剑雄等著,福建人民出版社1997年版长水集,谭其骧著,人民出版社1987年版长水集续编,谭其骧著,人民出版社1994年版侯仁之文集,侯仁之著,北京大学出版社1998年版河山集,史念海著,三联书店1963年版河山集·二集,史念海著,三联书店1981年版河山集·三集,史念海著,人民出版社1988年版河山集·四集,史念海著,陕西师范大学出版社1991年版河山集·五集,史念海著,山西人民出版社1991年版河山集·六集,史念海著,山西人民出版社1997年版河山集·七集,史念海著,陕西师范大学出版社1999年版中国地方行政制度史(上、中编),严耕望著,中研院历史语言研究所(台北),1963年中国西南历史地理考释,方国瑜著,中华书局1987年版黄河变迁史,岑仲勉著,人民出版社1957年版西汉政区地理,周振鹤著,人民出版社1987年版西汉人口地理,葛剑雄著,人民出版社1986年版北周地理志,王仲荦著,中华书局1980年版唐代历史地理研究,史念海著,中国社会科学出版社1998年版唐代交通图考(第1-5卷),严耕望著,中研院历史语言研究所(台北),1985、1986年版汉晋唐时期农业,张泽咸著,中国社会科学出版社2003年版宋代农业地理,韩茂莉著,山西古籍出版社1993年版明初以降人口及其相关问题,何炳棣著,葛剑雄译,三联书店2000年版黄淮海平原历史地理,邹逸麟主编,安徽教育出版社1993年版黄河流域诸河流的演变与治理,史念海著,陕西人民出版社1999年版宋代江南经济史研究,〔日〕斯波义信著,虞云国译,江苏人民出版社2002年版古代天山历史地理学研究,〔日〕松田寿男著,陈俊谋译,中央民族学院出版社1987年版河西历史地理学研究,〔日〕前田正名著,陈俊谋译,中国藏学出版社1993年版平城历史地理学研究,〔日〕前田正名著,李凭等译,书目文献出版社1994年版唐代长安与西域文明,向达著,三联书店1957年版黄文弼历史考古论集,黄文弼著,黄烈编,文物出版社1989年版敦煌石室地志残卷考释,王仲荦著,上海古籍出版社1993年版敦煌吐鲁番文书与丝绸之路,姜伯勤著,文物出版社1994年版西域史地文物丛考,马雍著,文物出版社1990年版西域史地丛稿初编,张广达著,上海古籍出版社1995年版西域南海史地考证译丛,冯承钧译,商务印书馆 1962年版边疆史地史地研究丛书,中国社会科学院边疆史地研究中心主编,黑龙江教育出版社近代中国的国际契机:朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈,〔日〕滨下武志著,朱荫贵、欧阳菲译,中国社会科学出版社1999年版日本学者研究中国古代史选译·民族交通,刘俊文主编,中华书局1993年版中国古代都城制度史研究,杨宽著,上海古籍出版社1993年版中国古都和文化,史念海著,中华书局1998年版中国都市史,〔日〕斯波义信著,东京大学出版会2002年版中国都市の历史的研究,〔日〕唐代史研究会编,刀水书房(东京)1988年版北京历史城市地理,侯仁之著,北京出版社2000年版六朝的城市与社会,刘淑芬著,学生书局(台北)1992年版隋唐两京坊里谱,杨鸿年著,上海古籍出版社1999年版宋代东京研究,周宝珠著,河南大学出版社,1992年版中华帝国晚期的城市,〔美〕施坚雅主编,叶光庭等译,中华书局2000年版中国城市建设史,董鉴泓著,中国建筑工业出版社,1986年版中国古代城市规划史,贺业钜著,中国建筑工业出版社2002年版中国历史气候变化,张丕远主编,山东科学技术出版社1996年版中国珍稀兽类的历史变迁,何业恒著,湖南科学技术出版社1993年版中国虎与中国熊的历史变迁,何业恒著,湖南师范大学出版社1996年版地理学――它的历史、性质和方法,〔德〕阿尔夫雷德·赫特纳著,王兰生译,商务印书馆1997年版地理学与地理学家――1945年以来的英美人文地理学,R·J·约翰斯顿著,唐晓峰等译,商务印书馆1999年版二十世纪的西方地理政治思想,〔英〕杰弗里·帕克著,李亦鸣等译,解放军出版社1992年版菲利普二世时代的地中海世界(上、下),〔法〕费尔南·布罗代尔著,唐家龙等译,商务印书馆1998年版美国历史学家特纳及其学派,杨生茂编,商务印书馆1983年版外国城市建设史,沈玉麟著,中国建筑工业出版社1994年版世界城市史,〔意〕L. 贝纳沃罗著,薛钟灵等译,科学出版社2000年版美国城市史,王旭著,中国社会科学出版社2000年版中世纪的城市,〔比〕亨利·皮雷纳著,陈国樑译,商务印书馆1985年版城市发展史――起源、演变和前景,〔美〕刘易斯·芒福德著,倪文彦等译,中国建筑工业出版社1989年版暨南大学:1中国历史地理概论(上、下)王育民人民教育出版社1985~1988年2中国自然地理·历史自然地理中国科学院《中国自然地理》编委会科学出版社1982年3中国历史人文地理邹逸麟(主编)科学出版社2001年4中国历史文化地理张步天湖南教育出版社1993年5中国历史地理文献概论靳生禾山西人民出版社1987年6中国古代地理学史中国科学院自然科学史研究所地学史组科学出版社1984年7历史地理学的理论与实践侯仁之上海人民出版社1979年8中国历史地图集(1~8册)谭其骧(主编)地图出版社1982年9元和郡县图志李吉甫中华书局1983年10徐霞客游记徐宏祖上海古籍出版社1982年1中国历史时期植物与动物变迁研究文焕然等重庆出版社2006年2中国地方行政制度史周振鹤上海人民出版社2005年3中国移民史(1~6卷)葛剑雄(主编)福建人民出版社2001年4黄淮海平原历史地理邹逸麟(主编)安徽教育出版社1993年5河山集(1~9集)史念海三联书店等1963~2007年6长水集、长水集续集谭其骧人民出版社1987、1994年7水经注疏郦道元著,杨守敬等疏江苏古籍出版社1989年8大唐西域记玄奘等著,季羡林等校注中华书局1985年9太平寰宇记乐史金陵书局1882年10读史方舆纪要顾祖禹中华书局2005年西北师范大学:《侯仁之文集》,侯仁之著,北京大学出版社,1988年版。

2012年历史地理学考研参考书目2011-5-5 13:37考研论坛【大中小】【我要纠错】【正史地理志和疆域志】1.《史记大宛列》(卷123)、《史记货殖列传》(卷129)2.《汉书地理志》(卷28)、《汉书沟洫志》(卷29)3.《后汉书郡国志》(卷19~23)4.《晋书地理志》(卷14~15)5.《宋书州郡志》(卷35~38)6.《南齐书州郡志》(卷14~15)7.《魏书地形志》(卷106)8.《隋书地理志》(卷29~31)9.《旧唐书地理志》(卷38~41)10.《新唐书地理志》(卷37~43)11.《旧五代史郡县志》(卷150)12.《新五代史职方考》(卷60)13.《宋史地理志》(卷85~90)、《宋史河渠志》(卷91~97)14.《辽史地理志》(卷37~41)15.《金史地理志》(卷24~26)、《金史河渠志》(卷27)16.《元史地理志》(卷58~63)、《金史河渠志》(卷64~66)17.《明史地理志》(卷40~46)18.《新元史地理志》(卷46~51)、《新元史河渠志》(卷52~54)19.《清史稿地理志》(卷54~81)、《清史稿河渠志》(卷126~129)20.《通典州郡典》(卷171~184)21.《通志地里略》22.《文献通考舆地考》(卷315~323)【总志】23.《禹贡》《十三经注疏本》24.《山海经》郭璞注毕沅校25.《水经注》北魏?郦道元26.《穆天子传》27.《括地志》唐?李泰等28.《元和郡县图志》唐?李吉甫、贺次君29.《元丰九域志》宋?王存30.《读史方舆纪要》清?顾祖禹31.《大唐西域记》唐?玄奘撰32.《徐霞客游记》明?徐弘祖33.《禹贡锥指》清?胡渭34.《广阳杂记》清?刘献廷35.《广志绎》明?王士性【城市类】36.《三辅黄图》清?孙星衍,清?庄逵吉校定37.《洛阳伽蓝记》北魏?杨衒之38.《东京梦华录》宋?孟元老39.《梦粱录》南宋?吴自牧40.《雍录》宋?程大昌41.《武林旧事》南宋?周密42.《日下旧闻考》清?于敏中43.《析津府志辑佚》元?熊梦祥44.《唐两京城坊考》清?徐松45.《北平录》明?失名46.《故宫遗录》明?萧洵47.《宛署杂记》明?沈榜48.《旧京遗事》明?史玄49.《旧京琐记》清?夏仁虎50.《藤阴杂记》清?戴璐51.《燕京岁时纪》清?富察敦崇52.《天咫偶闻》清?震钧53.《宋平江城坊考》王謇撰【方志】54.《蛮书》唐?樊绰55.《吴地记》唐?陆广微56.《华阳国志》晋?常璩57.《酌中志》明?刘若愚58.《龙沙纪略》清?方式济59.《吴越春秋》汉?赵晔60.《寒山寺志》叶昌炽61.《龙江船厂志》明?李昭祥62.《吴郡志》宋?范成大63.《吴趋访古录》清?姚承绪64.《扬州图经》清?焦循,江藩65.《至顺镇江志》元?俞希鲁66.《百城烟水》清?徐崧,张大纯纂辑67.《泰州旧事摭拾》俞扬辑注68.《吴门表隐》清?顾震涛69.《越绝书》东汉?袁康,东汉?吴平辑录【域外】70.《佛国记》晋?法显71.《大唐西域求法高僧传》唐?义净原72.《释迦方志》唐?道宣73.《瀛涯胜览》冯承钧74.《西游录》元?耶律楚材75.《异域志》元?周致中76.《岛夷志略》元?汪大渊77.《真腊风土记》元?周达观78.《长春真人西游记》79.《西洋番国志》明?巩珍80.《西洋朝贡典录》明?黄省曾81.《东西洋考》明?张燮82.《殊域周咨录》明?严从简83.《海国图志》清?魏源84.《清朝柔远记》清?王之春85.《海录》清?谢清高86.《两种海道针经》向达87.《职方外纪》(意)艾儒略88.《安南志略》(越)黎崱89.《漂海录》(韩)崔溥90.《大慈恩寺三藏法师传》(日)慧立彦悰中国历史地理参考书目1、马正林,《中国历史地理简论》,陕西人民出版社,1987年版。

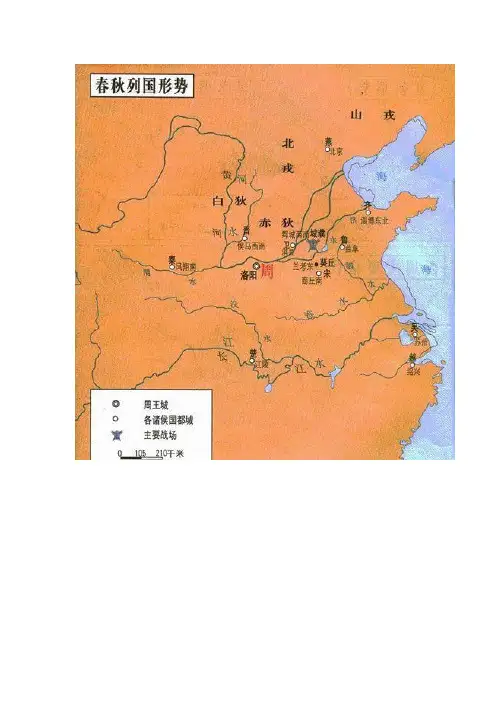

中国历朝地图终于找全了!第1张:春秋春秋是中国历史阶段之一。

关于这一时期的起讫,一般有三种说法:一种说法认为是公元前770-公元前476年;一种说法认为是公元前770-公元前453年韩赵魏三家灭智氏;另外一种说法认为是公元前770-公元前403年韩赵魏三家分晋。

春秋时代周王的势力减弱,诸侯群雄纷争,齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王相继称霸,史称春秋五霸(另一说认为春秋五霸是齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践)。

自东周开始,周朝由强转弱,王室日益衰微,大权旁落,诸侯国之间互相征伐,战争频繁。

小诸侯国纷纷被吞并,强大的诸侯国在局部地区实现了统一。

春秋中期,出现了一个比较和平的时期,原因是各国都被战争搞得十分疲惫,需要休整,于是通过公元前546年由14国参加的第二次“弭兵之会”达成协议,战火暂时得以平息。

可是,这期间在长江流域,吴、楚、越三国之间却多次爆发霸权之争。

春秋时代的中后期,随着牛耕的普及和铁制农具的应用,经济有了迅速发展,出现了私田的开发和井田制的瓦解这一深刻的社会变化。

在一些诸侯国的内部,贵族势力强大起来,开始向国君争夺权力。

而新兴的诸侯大国,先后取得霸主地位,而实际上,等于接替周王室王朝共主。

公元前453年韩、赵、魏三家联手在晋阳打败智氏,其后逐步将晋国进行了瓜分,自己分别建立了国家,就是著名的“三家分晋”。

公元前379齐国田氏取代姜姓成为齐侯,是为“田齐”。

于是,七雄并立,互相争霸的时代逐步到来,春秋时期走向了战国时期。

第2张:战国战国(公元前475年--公元前221年),中国战国时期的简称。

是东周的后半期历史阶段。

经过春秋时期(前770年―前476年)的无数次兼并战争,诸侯国的数量大大减少。

到战国时期(前475年―前221年)实力最强的七个诸侯国分别为秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏,这七个国家被称作“战国七雄”。

除战国七雄外,还有越、巴、蜀、宋、中山等大国。

小国尚有郑、卫、东周、鲁、滕、邹、费等,但其实力与影响力皆远远不及战国七雄,只能在强国的夹缝中生存,且最终均为七雄所灭。

地理学大事年表公元前25~前23世纪巴比伦人在陶片上刻划的地图是世界上发现最早的地图。

公元前1217年中国甲骨文中有连续10天的天气记录。

公元前1000年中国《诗经•豳风•七月》记载一年前的物候和农事,是世界上现存最早的物候记录。

公元前9~前8世纪希腊荷马史诗含有许多地理记述,其中对小亚细亚沿岸地带的描述较为详细。

公元前6世纪希腊泰勒斯最先在地球表面进行测量和定位。

公元前6~前5世纪《考工记》第一次提出中国南北植物和动物分布的界线。

公元前5世纪希腊希罗多德在《历史》一书中,提出须用地理观点研究全部历史,用历史观点研究所有地理。

公元前5~前4世纪中国《夏小正》按月记述全年的物候,是世界上现存最早的物候专篇。

公元前5~前3世纪中国最古老的区域地理专篇《尚书•禹贡》问世。

中国最早对土地进行科学分类的《管子•地员》篇问世。

约公元前350年希腊亚里士多德证明大地是个球体,并将南北半球划分为若干对称的温度带。

约公元前310年随葬于河北平山的“兆域图”,为中国已发现最早的地图。

公元前241/前239年中国《吕氏春秋》记载了从鲁隐公元年(公元前722)到鲁哀公十六年(公元前479)共200多年的水旱记录。

公元前3世纪希腊埃拉托色尼首创“地理学”一词,第一个用几何方法计算地球周长,奠定数理地理的基础。

公元前168年随葬的《马王堆出土西汉地图》中的“地形图”是世界上现存最早以实测为基础的地图,“驻军图”是世界上现存最早的彩色军事地图。

公元前2世纪希腊喜帕恰斯提出用经纬网在地球表面确定地物位置,并创立极投影和正投影。

公元前139~前126年中国张骞首次出使西域,开辟通往西域的道路。

公元前104~前91年司马迁著中国最早的边疆和域外地理专篇《史记•大宛列传》和中国最早的经济地理专篇《史记•货殖列传》。

公元10~20年罗马斯特拉波编写西方最早的区域地理著作《地理学》。

公元23年前中国刘歆编定《山海经》。

公元54~92年班固著中国第一部用“地理”命名的著作《汉书•地理志》。

中国古代史地图

1.中国原始人群,氏族公社遗址分布[大约170万年前至四,五千年前]

2.原始社会部落分布[约前26世纪初-约前22世纪末至约前21世纪初]

3.夏朝形势;商朝形势[约前22世纪末至约前21世纪初-前1046年]

4.西周初期形势及主要诸侯国[前1046年-前771年]

5.春秋列国形势[前770年-前476年]

6.战国时期形势[前475年-前221年]

7.秦灭六国;秦统一[前230年-前209年]

8.秦末陈胜吴广起义,农民战争[前209年-前207年]

9.项羽,刘邦楚汉战争[前206年-前202年]

10.西汉疆域[前206年-公元25年]

11.秦汉关中水利前221年-公元220年]

12.西汉前期形势,七国之乱前206年-前140年]

13.西汉同匈奴的战争和张骞出使西域[前138年-前60年]

14.丝绸之路

15.绿林赤眉起义;昆阳之战[17年-23年]

16.班超出使西域[73年-97年]

17.东汉羌汉人民反抗斗争形势[111年]

18.黄巾起义[184年]

19.东汉末年军阀割据形势[199年11月]

20.官渡之战[200年-201年]

21.赤壁之战[208年]

22.三国鼎立形势[229年-263年]

23.魏灭蜀形势[263年]

24.西晋境内内迁各族的分布及流民起义[301年-311年]

25.东晋和十六国形势[304年-439年]

26.东晋,前秦形势[351年-394年]

27.淝水之战[383年8月-11月]

28.北魏末年各族人民起义[523年-528年]

29.南北朝宋,北魏[420年-479年]

30.南北朝齐,北魏[479年-502年]

31.南北朝梁,东魏,西魏[502年-557年]

32.南北朝陈,北齐,北周[557年-589年]

33.隋朝疆域[581年-618年]

34.隋朝运河,广通渠[605年-618年]

35.隋洛阳城[581年-618年]

36.隋末农民战争[611年-618年]

37.唐朝疆域[618年-907年]

38.唐长安城[618年-907年]

39.安西都护府和北庭都护府[640年-907年]

40.黑水都督府和渤海都督府[726年-907年]

41.唐朝主要对外交通[618年-907年]

42.唐玄奘西游[627年-645年]

43.安史之乱和藩镇割据形势[755年-907年]

44.唐末农民战争[859年-883年]

45.五代十国;幽云十六州[891年-979年]

46.北宋,辽,西夏形势[1038年-1125年]

47.北宋东京城[960年-1127年]

48.宋辽边境形势[960年-1125年]

49.南宋,金,西夏形势[1127年-1234年]

50.王小波,李顺起义[993年-995年]

51.宋江起义;方腊起义[1119年-1122年]

52.钟相,杨么起义[1130年-1135年]

53.蒙古兴起;成吉思汗西征[1205年-1227年]

54.元朝疆域;岭北行省北部[1279年-1368年]

55.元大都城[1264年-1368年]

56.元朝运河和海运[1206年-1368年]

57.元末农民战争[1351年-1368年]

58.明朝疆域[1368年-1644年]

59.明朝长城[1368年-1644年]

60.明北京城[1420年-1644年]

61.奴儿干都司形势;永宁寺附近[1409年-1644年]

62.郑和下西洋[1405年-1433年]

63.倭寇侵扰和援朝战争[1522年-1598年]

64.明朝中后期工商业分布[1522年-1644年]

65.明末农民战争[1628年-1644年]

66.明初女真族分布;满族兴起[1616年-1644年]

67.清朝疆域[1644年-1840年]

68.郑成功收复台湾[1661年-1662年]

69.清初抗击沙俄侵略;尼布楚条约[1643年-1689年]

70.清前期巩固西北[1690年-1759年]

71.清朝中期苗民起义和白莲教起义[1795年-1806年]

中国原始人群,氏族公社遗址分布[大约170万年前至四,五千年前]

原始社会部落分布[约前26世纪初-约前22世纪末至约前21世纪初]

夏朝形势;商朝形势[约前22世纪末至约前21世纪初-前1046年]

西周初期形势及主要诸侯国[前1046年-前771年]

春秋列国形势[前770年-前476年]

战国时期形势[前475年-前221年]

秦灭六国;秦统一[前230年-前209年]

秦末陈胜吴广起义,农民战争[前209年-前207年]

项羽,刘邦楚汉战争[前206年-前202年]

西汉疆域[前206年-公元25年]

秦汉关中水利前221年-公元220年]

西汉前期形势,七国之乱前206年-前140年]

西汉同匈奴的战争和张骞出使西域[前138年-前60年]

丝绸之路

绿林赤眉起义;昆阳之战[17年-23年]

班超出使西域[73年-97年]

东汉羌汉人民反抗斗争形势[111年]

黄巾起义[184年]

东汉末年军阀割据形势[199年11月]

官渡之战[200年-201年]

赤壁之战[208年]

三国鼎立形势[229年-263年]

魏灭蜀形势[263年]

西晋境内内迁各族的分布及流民起义[301年-311年]

东晋和十六国形势[304年-439年]

东晋,前秦形势[351年-394年]

淝水之战[383年8月-11月]

北魏末年各族人民起义[523年-528年]

南北朝宋,北魏[420年-479年]

南北朝齐,北魏[479年-502年]

南北朝梁,东魏,西魏[502年-557年]

南北朝陈,北齐,北周[557年-589年]

隋朝疆域[581年-618年]

隋朝运河,广通渠[605年-618年]

隋洛阳城[581年-618年]

隋末农民战争[611年-618年]

唐朝疆域[618年-907年]

唐长安城[618年-907年]

安西都护府和北庭都护府[640年-907年]

黑水都督府和渤海都督府[726年-907年]

唐朝主要对外交通[618年-907年]

唐玄奘西游[627年-645年]

安史之乱和藩镇割据形势[755年-907年]

唐末农民战争[859年-883年]

五代十国;幽云十六州[891年-979年]

北宋,辽,西夏形势[1038年-1125年]

北宋东京城[960年-1127年]

宋辽边境形势[960年-1125年]

南宋,金,西夏形势[1127年-1234年]

王小波,李顺起义[993年-995年]

宋江起义;方腊起义[1119年-1122年]

钟相,杨么起义[1130年-1135年]

蒙古兴起;成吉思汗西征[1205年-1227年]

元朝疆域;岭北行省北部[1279年-1368年]

元大都城[1264年-1368年]

元朝运河和海运[1206年-1368年]

元末农民战争[1351年-1368年]。