高中语文必修下第五单元单元教学设计

- 格式:ppt

- 大小:1004.00 KB

- 文档页数:18

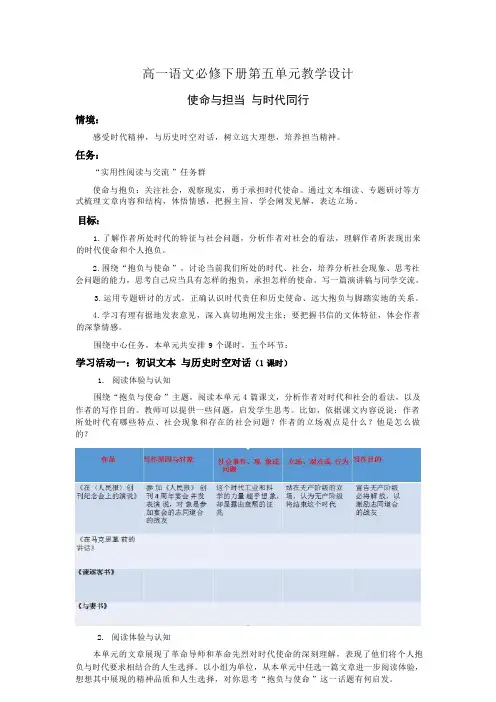

高一语文必修下册第五单元教学设计使命与担当与时代同行感受时代精神,与历史时空对话,树立远大理想,培养担当精神。

“实用性阅读与交流”任务群使命与抱负:关注社会,观察现实,勇于承担时代使命。

通过文本细读、专题研讨等方式梳理文章内容和结构,体悟情感,把握主旨,学会阐发见解,表达立场。

1.了解作者所处时代的特征与社会问题,分析作者对社会的看法,理解作者所表现出来的时代使命和个人抱负。

2.围绕“抱负与使命”,讨论当前我们所处的时代、社会,培养分析社会现象、思考社会问题的能力,思考自己应当具有怎样的抱负,承担怎样的使命。

写一篇演讲稿与同学交流。

3.运用专题研讨的方式,正确认识时代责任和历史使命、远大抱负与脚踏实地的关系。

4.学习有理有据地发表意见,深入真切地阐发主张;要把握书信的文体特征,体会作者的深挚情感。

围绕中心任务,本单元共安排9 个课时,五个环节:1. 阅读体验与认知围绕“抱负与使命”主题,阅读本单元4 篇课文,分析作者对时代和社会的看法,以及作者的写作目的。

教师可以提供一些问题,启发学生思考。

比如,依据课文内容说说:作者所处时代有哪些特点、社会现象和存在的社会问题?作者的立场观点是什么?他是怎么做的?2. 阅读体验与认知本单元的文章展现了革命导师和革命先烈对时代使命的深刻理解,表现了他们将个人抱负与时代要求相结合的人生选择。

以小组为单位,从本单元中任选一篇文章进一步阅读体验,想想其中展现的精神品质和人生选择,对你思考“抱负与使命”这一话题有何启发。

结合实用性文本的写作目的把握演讲词、书信的一般特点,注意这些作品切于实用、关注特定对象、富于针对性的特点;感受作者在态度、语气、叙述策略、表达方式、语体风格等方面的差异;把握书信注重交流、抒写自由的文体特质,体会作者的深挚情感。

1. 梳理文本与体悟情感通过文本细读、专题研讨等方式梳理文章内容和结构,把握其主旨,分析文章语句尤其是一些表意复杂的长句的深层意蕴,感受作者思想的光辉和恰当表达的力量。

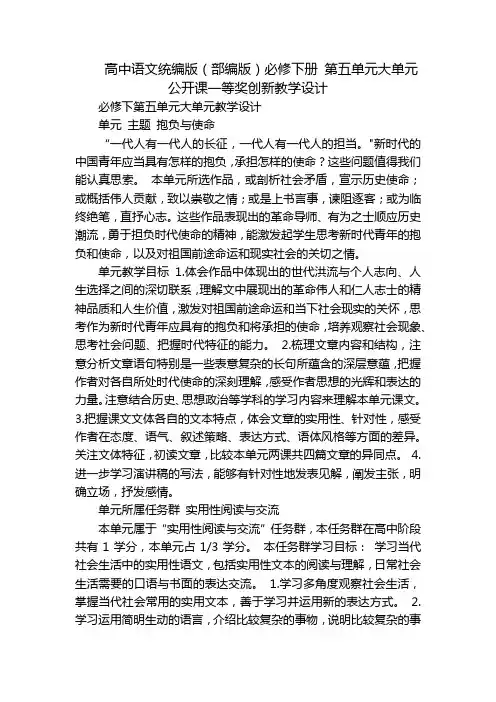

高中语文统编版(部编版)必修下册第五单元大单元公开课一等奖创新教学设计必修下第五单元大单元教学设计单元主题抱负与使命“一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当。

"新时代的中国青年应当具有怎样的抱负,承担怎样的使命?这些问题值得我们能认真思索。

本单元所选作品,或剖析社会矛盾,宣示历史使命;或概括伟人贡献,致以崇敬之情;或是上书言事,谏阻逐客;或为临终绝笔,直抒心志。

这些作品表现出的革命导师、有为之士顺应历史潮流,勇于担负时代使命的精神,能激发起学生思考新时代青年的抱负和使命,以及对祖国前途命运和现实社会的关切之情。

单元教学目标1.体会作品中体现出的世代洪流与个人志向、人生选择之间的深切联系,理解文中展现出的革命伟人和仁人志士的精神品质和人生价值,激发对祖国前途命运和当下社会现实的关怀,思考作为新时代青年应具有的抱负和将承担的使命,培养观察社会现象、思考社会问题、把握时代特征的能力。

2.梳理文章内容和结构,注意分析文章语句特别是一些表意复杂的长句所蕴含的深层意蕴,把握作者对各自所处时代使命的深刻理解,感受作者思想的光辉和表达的力量。

注意结合历史、思想政治等学科的学习内容来理解本单元课文。

3.把握课文文体各自的文本特点,体会文章的实用性、针对性,感受作者在态度、语气、叙述策略、表达方式、语体风格等方面的差异。

关注文体特征,初读文章,比较本单元两课共四篇文章的异同点。

4.进一步学习演讲稿的写法,能够有针对性地发表见解,阐发主张,明确立场,抒发感情。

单元所属任务群实用性阅读与交流本单元属于“实用性阅读与交流”任务群,本任务群在高中阶段共有1学分,本单元占1/3学分。

本任务群学习目标:学习当代社会生活中的实用性语文,包括实用性文本的阅读与理解,日常社会生活需要的口语与书面的表达交流。

1.学习多角度观察社会生活,掌握当代社会常用的实用文本,善于学习并运用新的表达方式。

2.学习运用简明生动的语言,介绍比较复杂的事物,说明比较复杂的事理。

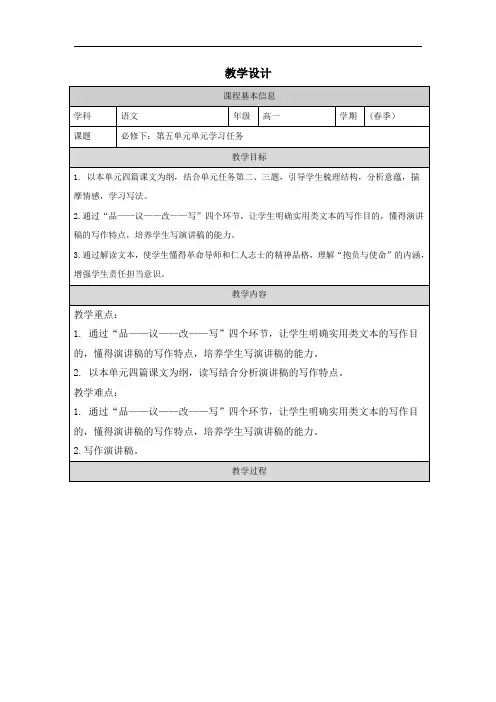

教学设计言之有旨:中心明确,主旨突出言之有法:手法丰富,增强效果(二)议一议1、这4篇我们学过的阅读课文都是实用性文本,读写结合,从这4篇阅读课文学习借鉴演讲稿的写法。

结合四篇课文——《在<人民报>创刊纪念会上的演说》、《在马克思墓前的讲话》、《谏逐客书》和《与妻书》怎样体现了演讲稿的言之有旨和言之有法的特征?出示表格,帮助讨论整理信息2、交流表格内容目的:它们的目的分别是:号召英国工人进一步投入革命;致哀并总结马克思的一生贡献;劝谏秦王收回逐客政令;爱妻与爱国融为一体3、交流写法《在<人民报>创刊纪念会上的演说》“马克思认为1848年革命‘吵吵嚷嚷、模模糊糊地宣布了无产阶级解放这个19世纪的秘密’,接下来宕开一笔,讨论工业和技术的发展,分析文中各部分之间的关系,思考作者为什么这样安排演讲的结构。

”1)结构严谨、主旨突出工业和技术的发展科学技术促成生产力机器工业生产工人阶级革命要求、革命愿景2)联系背景,拉近听众此时流亡英国4年的马克思在英媒人民报上发表演讲,,英国作为最早的工业革命国家,工人阶级力量是最为雄厚的,这场演说的对象正是以工人阶级为主,从工人业技术发展(三)改一改修改演讲稿:青年兴则国家兴,青年强则国家强。

在我们的实际生活中,有不少人还不懂得这个道理。

无数次回想,那被疫情笼罩的春节,疫情的控制,归功于不顾一切奔赴在前线的医护人员。

而在他们中,有多少十八九岁或二十岁出头,脸上还未褪去稚嫩的孩子换上白衣天使的大衣,学着前辈的样子,与死神抢人。

他们抱着牺牲的心态,背井离乡、风尘仆仆地赶去前线。

看到她们剪去秀丽的长发,与他们疲惫的神情、满脸的印痕,每一个人都为之落泪,感动。

评价:主旨不突出,手法不多样(四)写一写作业:结合本单元课文——《在<人民报>创刊纪念会上的演说》、《在马克思墓前的讲话》、《谏逐客书》和《与妻书》,想想其中展现的精神品质和人生选择,对你思考“抱负与使命”这一话题有何启发。

课题:在马克思墓前的讲话教材分析:《在马克思墓前的讲话》是马克思的好友恩格斯在其葬礼上发表的悼文,这篇文章内容简约,逻辑性强,在有限的篇幅内叙述了马克思对人类社会的伟大贡献,并且表达了恩格斯对马克思深深的悼念之情。

因此,本节课的重点放在对语言的品读和分析上。

学情分析:悼文作为一种特殊的文体,学生并没有接触过,因此对文体特点的介绍成为本节课首要知识点。

其次,学生对马克思和恩格斯有相关了解,但是对二人在当时社会背景下所作出的伟大贡献并没有感性和直观的认识。

因此,从语言方面分析解读文本,体会理解马克思一生的伟大之处成为本节课所要解决的重点问题。

教学目标:1.了解悼词的特点,从文章的语言中体会恩格斯对马克思的感情。

2.学习马克思为无产阶级事业奋斗的伟大精神与高尚品格。

教学重点:从语言中体会恩格斯的情感,感悟马克思的伟大精神。

教学难点:在阅读中品味语言,从语言中体会情感,认识并感悟马克思对人类社会的贡献和精神品格的伟大。

教学用品:电子课件翻页笔教学过程:一、导入在新世纪来临之际,英国著名广播公司BBC举办了一次千年最伟大的思想家评选活动,结果马克思位居爱因斯坦、牛顿、达尔文等人之前,被称为过去千年最伟大的思想家。

应该说,马克思的成就不仅仅在思想领域,他对人类社会的发展做出了巨大的贡献。

1883年3月17日,马克思的遗体被安葬在英国伦敦郊区海格特公墓。

在葬礼上,好友恩格斯用英语发表了一篇演说,这篇演说词就是我们今天要学习的《在马克思墓前的讲话》,让我们一起走入文本,从恩格斯感人至深的语言中去了解马克思的主要成就及伟大贡献。

二、深入文本1.文学常识介绍我们常说,马克思与恩格斯不仅是生活上相互帮助的好友,更是革命事业上相互扶持的挚友。

那么,同学们对马克思了解多少呢?明确:卡尔·海因里希·马克思(1818年5月5日-1883年3月14日),马克思主义的创始人之一,第一国际的组织者和领导者,全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师。

高中语文新教材教学设计:必修下第五单元《与妻书》教学设计【素养目标】语言建构与运用:掌握文中的重点文言实、虚词。

思维发展与提升:理清文章的思路,学习本文记叙、议论、抒情相结合的写法。

审美鉴赏与创造:熟悉书信写作的基本格式和规范,能运用书信与他人进行思想交流、情感沟通。

文化传承与理解:理解、唤醒对家国的责任感和使命感。

【教学重点】学习革命前辈牺牲一己,“为天下谋永福”的光辉思想和高尚情操。

【教学难点】理解作者由对妻子的爱上升到对民族国家的大爱,两个爱如何统一。

1.查阅资料,了解《与妻书》的作者、写作背景及文体知识。

补充:①作者:林觉民(1887年-1911年5月),字意洞,号抖飞,又号天外生,汉族,福建闽县(今福州市区)。

中国民主的先驱,革命烈士。

少年之时,即接受民主革命思想,推崇自由平等学说。

留学日本期间,加入中国同盟会。

1911年春回国,4月24日写下绝笔《与妻书》,后与族亲林尹民、林文随黄兴、方声洞等革命党人参加广州起义,转战途中受伤力尽被俘。

后从容就义,史称"黄花岗七十二烈士"之一。

②写作背景:1911年4月27日,一群年龄平均20多岁的年轻人,为了心中的理想,他们踏上了寻找理想的征程。

他们就是黄花岗起义七十二烈士,后来,牺牲的中国同盟会会员有名可考者八十六人。

其中喻培伦、方声洞,林觉民等革命志士的遗体被潘达微寻获安葬于广州红花岗。

后来广州红花岗也被改成了黄花岗,此次起义便称为黄花岗起义。

起义的三天前——即4月24日晚——写给其妻子陈意映的诀别信。

当时,他从广州来到香港,迎接从日本归来参加起义的同志,住在临江边的一幢小楼上。

夜阑人静时,想到即将到来的残酷而轰轰烈烈、生死难卜的起义以及自己的龙钟老父、弱妻稚子,他思绪翻涌,不能自已,彻夜疾书,分别写下了给父亲和妻子的诀别书,即《禀父书》及《与妻书》,天亮后交给一位朋友,说:“我死,幸为转达。

”③文体:书信在中国已有悠久的历史。

第五单元教案10.1在〈人民报〉创刊纪念会上的演说...................................................................... - 1 -10.2在马克思墓前的讲话.............................................................................................. - 7 -11.1谏逐客书 ............................................................................................................... - 14 -11.2与妻书 ................................................................................................................... - 22 -10.1在〈人民报〉创刊纪念会上的演说一、教学目标:1.了解演讲词的相关常识及写作背景。

2.反复诵读文章内容,学习演讲词从演讲的目的、场合和对象等方面把理其针对性。

3.体会文章深邃的思想,形象的语言和厚重的文化。

4.学习革命导师、仁人志士顺应历史潮流。

勇于担当时代使命的精神。

树立对无产阶级革命过程的正确观点。

加深对“抱负与使命”的认识。

二、核心素养:语言建构与运用:体会本文语言幽默风趣,又锋芒毕露,充满战斗力的特点。

思维发展与提升:结合演讲词的特点,学习演讲词从演讲的目的、场合和对象等方面把握其针对性。

审美鉴赏与创造:设想作者演讲时候的现场氛围、揣摩演讲者的语气、语调。

想象其表情和肢体语言,学会在公共场合表达意见。

文化传承与理解:学习革命导师、仁人志士顺应历史潮流,勇于担当时代使命的精神,树立对正确观点,加深对“抱负与使命”的认识。

高中语文必修下第五单元整体教学设计一、教学任务及对象1、教学任务本教学设计针对的是高中语文必修下册第五单元的整体教学。

该单元涵盖了不同题材的文学作品,旨在通过阅读、分析和欣赏,提高学生的文学素养和审美能力,培养他们的语文综合运用能力。

教学任务包括对文本的深入解读、文学常识的掌握、语言表达的锻炼、写作技巧的指导以及文化背景的了解。

具体涉及到的课文有《荆轲刺秦王》、《出师表》、《满江红》等,要求学生在理解内容的基础上,学会分析作者情感,体会作品的艺术魅力。

2、教学对象教学对象为高中一年级学生,他们在之前的学习中已经接触过不同类型的文学作品,具备一定的文学基础和分析能力。

然而,由于个体差异,部分学生对文言文的理解和鉴赏能力仍有待提高,需要教师针对不同学生的实际水平进行因材施教。

此外,考虑到高中阶段学生的认知发展和心理特点,教学中应注重启发式教学,激发学生的学习兴趣和思考能力,帮助他们形成正确的价值观和审美观。

二、教学目标1、知识与技能(1)理解并掌握第五单元课文中涉及的文学常识、文言文词汇、语法和句式,提高古文阅读能力。

(2)通过分析课文内容,学会概括文章主题、理解作者观点和情感,提升文学鉴赏能力。

(3)学会运用课文中的优美句子、修辞手法,提高自己的写作水平,培养文学创作能力。

(4)掌握课文中所涉及的修辞手法、表达方式和写作技巧,学会在实际写作中灵活运用。

2、过程与方法(1)采用自主、合作、探究的学习方式,让学生在课堂上充分参与讨论、交流,提高解决问题的能力。

(2)通过课堂提问、小组讨论、课后作业等形式,引导学生主动学习,培养良好的学习习惯。

(3)运用比较阅读、延伸阅读等方法,拓展学生的阅读视野,提高文学素养。

(4)结合课文内容,开展课堂实践活动,如诗词朗诵、角色扮演等,增强学生的体验感和参与感。

3、情感,态度与价值观(1)培养学生热爱祖国传统文化,尊重和传承中华民族优秀文学作品。

(2)通过学习课文,引导学生形成正确的价值观,如忠诚、敬业、勇敢、担当等。

高一语文必修下册第五单元整体教学设计【教学内容分析】本单元共有四篇选文,第10课由《在(人民报)创刊纪念会上的演说》与《在马克思墓前的讲话》组成,两篇都是演讲史上的经典之作,是革命导师的著名演讲词,为我们诠释了时代使命与个人抱负的要义。

第11课由《谏逐客书》与《与妻书》组成,同为文言文且都是写给特定对象、有特定表达目的的文章。

本单元四篇文章皆为名家名作,兼顾了“实用性阅读与交流”任务群的要求和文本的经典性。

这些文章在写作之初,都是为了满足实用性用途,“意”是其表达的目的,“文”是其外在承载形式;与此同时,凭借“意”之高远与“文”之高妙,它们也成为脍炙人口的经典名篇。

这一单元的教学,要注意从实用性文本阅读和经典篇章解读两个维度把握课文。

所谓“实用性”,主要指的是文章有具体、实际的写作目的并能起到相应的作用,其写法一般也是非虚构的。

与优秀的文学作品一样,出色的实用文同样可以是文章中的经典,具有丰富的内容、深刻的思想、饱满的感情、多元的表达方式、富有特点的语言,值得仔细赏析,反复品味。

【单元学习目标】 1.体会作品中表达出的时代洪流与个人志向、人生选择之间的深切联系,理解文中展现出的革命导师和有为之士的精神品质和人生价值,体会其襟怀和抱负,激发对祖国前途命运和当下社会现实的关切之情,思考作为新时代的青年应具有的抱负和将承当的使命,培养观察社会现象、思考社会问题把握时代特征的能力。

2·通过文本细读、专题研讨等方式,梳理文章内容和结构,把握作者对各自所处时代使命的深刻理解,感受作者思想的光辉和表达的力量。

注意结合历史、思想政治等学科的学习内容来理解本单元课文。

3.把握课文各自的文体特点,体会文章的实用性、针对性,感受作者在态度、语气、表达策略、表达方式、语体风格等方面的差异。

4.学习演讲稿的写作。

【学习重点】 1、梳理文章内容和结构,感受文本内在的逻辑思路: 2、理解演讲稿的实用性和针对性。

【学情分析】我们学校虽然是省一级高中,但作为县一级学校来说,学生一部分来自农村,基础教育不是很扎实,学生的阅读视野和学科素养都有待提升,学生的生活学习大多都在学校完成,学习内容不便于利用网上资源拓展,在学习内容的设计上,更多的依据教材和老师提供的内容展开,而本单元的演讲稿这一学习内容,在整个高中教学段涉及到的只有这个单元,所以对演讲稿的写作和演讲的指导应该是本单元的重点和中心,书信体学生并不陌生,格式上容易学习,内容上也更灵活。

高中语文新教材教学设计:必修下第五单元《谏逐客书》教学设计【素养目标】语言建构与运用:梳理内容,了解本文的语言特点。

思维发展与提升:剖析思路,学习作者的论证方法。

审美鉴赏与创造:知人论世,赏析劝谏艺术价值。

文化传承与理解:勇担使命,加深对“抱负与使命”的认识。

【学习重点】赏析李斯的这篇奏书的说理艺术,学习本文运用铺陈、排比、比喻等手法增强文章感染力的方法。

【学习难点】赏议论文写作特色,学会运用多种论证方法进行议论文写作。

【预习任务】1.查阅资料,了解《谏逐客书》的作者李斯、写作背景及文体知识。

补充:①知作者李斯(?-公元前208年),战国末楚国上蔡(今河南省上蔡县芦岗乡李斯楼村)人。

秦朝著名政治家、文学家和书法家。

少为郡吏,曾从荀卿学。

战国末年入秦国,初为秦相吕不韦舍人,被任命为郎。

旋任长史,拜客卿。

秦王政十年(前237)下逐客令时,上书力谏客不可逐,为秦王采纳。

又为秦并六国谋划,建议先攻取韩国,再逐一消灭各诸侯国,完成统一大业。

秦始皇二十六年(前221年)统一全国后,作为廷尉奉命与丞相王绾、御史大夫冯劫等议定"皇帝"之号。

后任丞相,多次随始皇帝巡行。

反对淳于越分封子弟之议,主张禁私学、废《诗》、《书》、六国史记及“百家语”。

又以小篆为标准,整理文字,作《仓颉篇》以为范文。

始皇帝死后,与赵高矫诏迫扶苏自杀,立胡亥为帝。

秦末农民起义爆发后,劝二世更为法律,行“督责之术”,加强君权。

后被赵高诬为谋反,具五刑,腰斩于咸阳市,夷三族。

②识背景会韩人郑国来间秦,以作注溉渠,已而觉。

秦宗室大臣皆言秦王曰:"诸侯人来事秦者,大抵为其主游间于秦耳,请一切逐客。

"李斯议亦在逐中。

斯乃上谏书……秦王乃除逐客之令,复李斯官,卒用其计谋。

官至廷尉。

二十馀年,竟并天下,尊主为皇帝,以斯为丞相。

据司马迁《史记·李斯列传》记载,韩国派水工郑国游说秦王嬴政(即后来的秦始皇),倡言凿渠溉田,企图耗费秦国人力而不能攻韩,以实施"疲秦计划"。

缅先驱抱负,肩时代使命——部编版高中语文必修下册第五单元教学设计一.单元信息:此单元是以理解性阅读和应用写作为主的单元,由单元导语,课文及注释,学习提示,单元学习任务这四个栏目构成。

部编本必修下册第五单元指向“实用性阅读与写作”任务群,它由《在人民报创刊纪念会上的演说》,《在马克思墓前的讲话》,《谏逐客书》和《与妻书》四篇课文组成。

其所选的文章均贴合抱负与使命主题,体现了革命导师,志士仁人顺应历史潮流,勇于担负使命的精神。

二.设计依据:2020高中语文新课标;语文核心素养;任务群教学;大单元教学三.设计目标:语言建构与运用:通过梳理整合,将自己的言语活动化为个性化的演讲表达。

思维发展和提升:结合交流比较,培养语言运用能力和灵活独创的逻辑思维。

●文化传承与理解:感知中外经典,承先辈抱负增强时代使命感和社会责任感。

审美鉴赏与创造:欣赏表现评价,形成自觉审美能力养成高雅高尚审美品位。

三.设计框架(板书):四.活动过程:环节一:他山之石,可以攻玉环节说明:课前准备,学生有课前准备任务,未雨绸缪“搞科研”,为正式上课做准备。

任务1.(1)组织构成:通过分小组合作的方式,组成语文学习“考察大队”,188 / 288大队下分为6组小支部,每个小支部荐举出小部长,由小部长带领各个小支部进行语文学习。

(2)“考察报告”:6个语文考察小支部搜集关于演讲词和书信文的相关资料,各个小支部分别整理资料形成“考察报告”,考察报告单模板如下:注:考察整理过程中,可视具体情况调整,也可增加其他项目。

任务2.归纳汇编:6小组借助古汉语词典等工具书合作译读《谏逐客任务3.评比表彰:针对考察报告和识记积累学习单颁发奖状,展示栏公布获奖作品。

环节二:泛读文本,梳理脉络课时安排:2课时任务1.通读本单元的4篇文章,获取对作品基调氛围的直观感受,然后每小组推荐代表选取文章进行朗诵比赛。

环节三:分门别类,谋方求技课时安排:2课时任务1.(1)阅读《在人民报创刊纪念会上的演说》和《在马克思墓前的讲话》,分析两篇演讲词的结构是怎样安排的?为什么?(2)马克思认为1848年革命“吵吵囔囔,模模糊糊地宣布了无产阶级解放这个19世纪地秘密”,接下来却宕开一笔,讨论工业和技术的发展;恩格斯认为马克思“首先是一个革命家”,却在演说中先评价他作为“科学家”的一面。

统编教材“文学阅读与写作”单元设计系列:高一语文必修下册第五单元教学设计高一语文必修下册第五单元教学设计教学设计设计依据或意图一、教学(学习)任务从单元“学习任务群”学习的角度而言,具体学习任务设计如下:1.通过本单元教材所选的几篇小说,掌握欣赏小说的基本方法,提升欣赏能力和审美情趣。

2.以合作研读和比较阅读的方式,通过问题设计深入分析人物形象、横向比较不同小说中人物的异同,并通过思考人物命运和社会环境之间的关系,深入挖掘小说主题,以此来提升批判性思维品质。

3.体会不同类型小说的风格特点。

4.有质量地做好读书笔记和学习反思表:发挥每个人的想象和联想力,创作一篇8 OO字以上的文章。

要求书写工整、大方,不涂改或少涂改,涂改符合规范;行文符合格式规范。

通过完成以上学习任务使大部分学生对文学作品的阅读能够有较高的观察力和批判力,达成《课程标准》中“学业质量水平"第3——4等级目标。

根据本单元的“单元导语” “学习提示”和“单元学习目标”和将要阅读的文本属性,参考《课程标准》中的“学业质量水平”评价标准和《中国高考评价体系》“学科素养”“关键能力”等的有关表述设计本学习任务。

二、教学(学习)重(难)点1、以合作研读和比较阅读的方式,通过问题设计深入分析人物形象、横向比较不同小说中人物的异同,并通过思考人物命运和社会环境之间的关系,深入挖掘小说主题,以此来提升批判性思维品质。

2.有质量地做好读书笔记和学习反思表;发挥个人的想象和联想力,创作一篇80 0字以上的文章。

要求书写工整、大方,不涂改或少涂改,涂改符合规范;行文符合格式规范。

学生长篇幅小说文本的阅读经验积累不多体验、分享和探究活动。

4.比较阅读法。

文本内同一人物不同时期进行比较,跨文本不同人物进行比较。

四、 教学(学习)课时数分四个环节,共10课时。

具体环节一 1课时,环节二2课时,环节三3课时,环 节四4课时。

五、 教学总体设想本单元共三课5篇小说,涉及古今中外,这个“学习任务群”文本最突出的特 点是有很多可比较之处。

树立远大抱负勇担时代使命——统编高中语文必修下册第五单元教学设计单元解读统编高中语文必修下册第五单元属于课程内容中的学习任务群7 实用性阅读与交流。

该任务群旨在引导学生学习当代社会生活中的实用性语文,包括实用性文本的独立阅读与理解,日常社会生活需要口头与书面的表达交流。

通过本任务群的学习,丰富学生的生活经历和情感体验,提高阅读与表达交流的水平,增强适应社会、服务社会的能力。

围绕“实用性阅读与交流”任务群,教材共编排了三个单元:必修上册第一单元新闻传媒类内容,必修下册第三单元知识性读物类内容,必修下册第五单元社会交往类内容。

三个单元内容的阅读难度依次递进。

本单元“抱负与使命”是本任后一个单元,也是阅读难度最大的一个单元。

本单元篇目涵盖演说词、悼态疏、家书,共有《在<人民报>创刊纪念会上的演说》(下文图表中简称《在马克思墓前的讲话》(下文图表中简称“讲话) 《谏逐客书》《与妻斗文章。

这些篇目虽为社会交往类内容,但每篇都是经典中的经典,内容丰富深刻,感情充沛,具有很强的现实针对性和鲜明的说理特征。

因此,在教学单篇教学为主,充分挖掘各篇目的价值特色,力求避免在群文阅读中架空文淡经典,空洞说教。

学习目标1. 通过整体感知,梳理文章的内容和结构,把握文章主旨,感受作者思想的光辉和表达的力量。

2. 通过文本细读,把握课文文本特点,体会文章的实用性、针对性,感受作者在态度语气、叙述策略、表达方式、语体风格等方面的差异。

3. 通过写作背景分析,把握作者对所处时代的深刻理解,学习革命导师、志士仁人顺应历史潮流,勇担时代使命的精神。

4. 通过专题研讨,思考新时代中国青年应具有的抱负和使命担当增强为中华民族伟大复兴而奋斗的使命感。

5. 进一步提高学生演讲稿的写作水平和社交演讲能力,学会在确、充分地表达意见,立场鲜明,抒发情感。

第一课时《在<人民报>创刊纪念会上的演说》一、厘清文章思路,概括演讲主旨文章为何从1948 年革命说起,接下来却又宕开一笔,讨论工业和技术的发展。

第五单元整体教学设计--统编版高中语文必修下册抱负粗粝能甘使命纷华不染必修下册第五单元整体教学设计【单元说明】●本单元属于必修课程“实用性阅读与交流”任务群,普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)指出:“本任务群旨在引导学生学习当代社会生活中的实用性语文,包括实用性文本的独立阅读与理解,日常社会生活需要的口头与书面的表达交流。

通过本任务群的学习,丰富学生的生活经历和情感体验,提高阅读与表达交流的水平,增强适应社会、服务社会的能力。

”课程标准将众多文类归入“实用性阅读与交流”任务群中,有“社会交往类的,如会谈、谈判、讨论及其纪要,活动策划书、计划、制度等常见文书,应聘面试的应对,面向大众的演讲、陈述和致辞”;有“新闻传媒类,如新闻、通讯、调查、访谈、述评,主持、电视演讲与讨论,网络新文体(包括比较复杂的非连续性文本)”;有“知识性读物,如复杂的说明文、科普读物、社会科学类通俗读物等”。

其中有些适合在综合性的语文活动中自主学习,有些则更适合师生进行课堂学习。

教材选择“社会交往类”文本,共有两课,四篇课文。

第一课是《在<人民报>创刊纪念会上的演说》(马克思)和《在马克思墓前的讲话》(恩格斯)两篇演讲词。

第二课是《谏逐客书》(李斯)和自读课文《与妻书》(林觉民)。

四篇作品,创作于不同的历史时期,涉及演讲词、奏疏和书信等多种体裁,但都聚焦于“抱负与使命”的主题,要求学生理解不同时期青年人应承担的时代责任,引导学生思考当今时代的抱负与使命,学会写演讲词,表达自己的观点。

【单元目标】●语言建构与运用:积累重要词语和重要文言词句;分析各篇课文的重点语句和段落,揣摩其中蕴含的深刻含义,以及作者在不同体裁、不同目的写作中运用的语言表达技巧。

思维发展与提升:梳理文章的内容和结构,把握文章主旨,感受作者思想的光辉和表达的力量。

审美鉴赏与创造:把握课文文本实用性、针对性的特点,感受作者在态度语气、叙述策略、表达方式、语体风格等方面的差异;学习写演讲稿,学会在公共场合准确、充分地表达意见,立场鲜明,抒发情感,从而提高演讲稿的写作水平和社交演讲能力。