资本论第一卷

- 格式:pptx

- 大小:66.85 KB

- 文档页数:11

《资本论》第一卷第一章劳动价值论基本内容概述第一卷的主要内容:资本主义经济关系的本质与发展趋势《资本论》第一卷研究的是资本的生产过程,即资本的直接生产过程,它是指在统一的生产过程和流通过程中抽象出来的生产过程。

正如马克思所说,“在第一卷中,我们研究的是资本主义生产过程本身作为直接生产过程考察时呈现的各种现象,而撇开了这个过程以外的各种情况引起的一切次要影响。

”而资本的生产过程实质是资本家剥削雇佣工人的剩余价值,所以资本的生产过程的核心是剩余价值生产。

分析基础:价值理论价值概念是马克思分析资本主义经济的基础范畴,劳动价值理论是这一分析的基础理论。

马克思劳动价值理论科学地说明了作为资本主义财富形式的商品的社会实体是生产商品所耗费的劳动,从而为剖析资本主义社会的财富生产、分配和社会结构奠定了科学的基础。

马克思说,由于“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积',单个的商品表现为这种财富的元素形式。

因此,我们的研究就从分析商品开始。

”资本主义生产过程是发达的、普遍的商品生产,商品是资本主义经济关系的细胞形式,因此,研究资本主义经济关系要从商品开始。

马克思在本卷第一篇,首先阐述了劳动价值论的主要内容:(1)商品是使用价值和价值的统一体,价值是其社会属性; (2)商品中包含着劳动二重性,作为相同的、无差异的或抽象的人类劳动,形成价值;作为具体的有用的劳动,生产使用价值;(3)私人劳动和社会劳动构成商品内在矛盾的根源,因而是商品经济的基本矛盾;(4)劳动产品一采取商品形式就具有的谜一般的性质究竟是从哪里来的呢?显然是从这种劳动形式本身来的。

即商品拜物教性质产生于商品形式本身,而其实质是把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。

(5)“只是社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该使用价值的价值量。

”商品价值的货币表现是商品的价格。

价格和价值不一致并不违反价值规律,反而是价值规律发生作用的唯一可能的形式。

第一卷的主要内容:资本主义经济关系的本质与发展趋势《资本论》第一卷研究的是资本的生产过程,即资本的直接生产过程,它是指在统一的生产过程和流通过程中抽象出来的生产过程。

正如马克思所说,“在第一卷中,我们研究的是资本主义生产过程本身作为直接生产过程考察时呈现的各种现象,而撇开了这个过程以外的各种情况引起的一切次要影响”。

而资本的生产过程实质是资本家剥削雇佣工人的剩余价值,所以资本的生产过程的核心是剩余价值生产。

1、分析基础:价值理论价值概念是马克思分析资本主义经济的基础范畴,劳动价值理论是这一分析的基础理论。

马克思劳动价值理论科学地说明了作为资本主义财富形式的商品的社会实体是生产商品所耗费的劳动,从而为剖析资本主义社会的财富生产、分配和社会结构奠定了科学的基础。

马克思说,由于“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’,单个的商品表现为这种财富的元素形式。

因此,我们的研究就从分析商品开始”。

资本主义生产过程是发达的、普遍的商品生产,商品是资本主义经济关系的细胞形式,因此,研究资本主义经济关系要从商品开始。

马克思在本卷第一篇,首先阐述了劳动价值论的主要内容:(1)商品是使用价值和价值的统一体,价值是其社会属性;(2)商品中包含着劳动二重性,作为相同的、无差异的或抽象的人类劳动,形成价值;作为具体的有用的劳动,生产使用价值;(3)私人劳动和社会劳动构成商品内在矛盾的根源,因而是商品经济的基本矛盾;(4)劳动产品一采取商品形式就具有的谜一般的性质究竟是从哪里来的呢?显然是从这种劳动形式本身来的。

”即商品拜物教性质产生于商品形式本身,而其实质是“把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。

”(5)“只是社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该使用价值的价值量”。

商品价值的货币表现是商品的价格。

价格和价值不一致并不违反价值规律,反而是价值规律发生作用的唯一可能的形式。

《资本论》的体系和结构(1)《资本论》的体系(A)最初拟定的体系——马克思最初所拟定的政治经济学体系,比现在的《资本论》体系要大很多。

他在1844年开始计划写两本大书:一本批判资本主义经济制度,另一本则批判资产阶级的政治经济学说,但未能实现。

后在1851年他又拟定写三本书的计划,一是批判资产阶级政治经济学的理论,二是批判空想社会主义;三是论述政治经济学史;也没有实现。

此后他既专心从事政治经济学理论部分的研究,在他的1857—1858年的经济学手稿的“导言”中,把他所拟定写作的政治经济学的理论体系,分为下面各篇:“〔1)一般的抽象的规定,因此它们或多或少属于一切社会形式,不过是在上面所阐述过的意义上。

(2)形成资产阶级社会内部结构并且成为基本阶级的依据的范畴。

资本、雇佣劳动、土地所有制。

它们的相互关系。

城市和乡村。

三大社会阶级。

它们之间的交换。

流通。

信用事业(私人信用)。

(3)资产阶级社会在国家形式上的概括。

就它本身来考察。

‘非生产’阶级。

税。

图债。

公共信用。

人口。

殖民地。

向外国移民。

(4)生产的国际关系。

国际分工。

国际交换。

输出和输入。

汇率。

(5)世界市场和危机。

”后在1859年的《政治经济学批判》序言中,又把他的政治经济学理论体系,修改如下:“我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序:资本、土地所有制、雇佣劳动;国家、对外贸易、世界市场。

在前三项下,我研究现代资产阶级社会分成的三大阶级的经济生活条件;其它二项的相互联系是一目了然的。

”在1859年《政治经济学批判》出版后,继续修改稿子,在他的1861—1863年手稿中,又将以前拟定的整个体系改变,以相当于第一卷部分而论,又修改为:“(1)导言;商品,币。

(2)货币转化为资本。

(3)绝对剩余价值(a)劳动过程和价值增殖过程;(b)不变资本和可变资本;(c)绝对剩余价值,(d)争取正常工作日的斗争;(e)同一时间的工作日。

剩余价值额和剩余价值率(大小和高低?)。

第一卷的主要内容:资本主义经济关系的本质与发展趋势《资本论》第一卷研究的是资本的生产过程,即资本的直接生产过程,它是指在统一的生产过程和流通过程中抽象出来的生产过程。

正如马克思所说,“在第一卷中,我们研究的是资本主义生产过程本身作为直接生产过程考察时呈现的各种现象,而撇开了这个过程以外的各种情况引起的一切次要影响”。

而资本的生产过程实质是资本家剥削雇佣工人的剩余价值,所以资本的生产过程的核心是剩余价值生产。

1、分析基础:价值理论价值概念是马克思分析资本主义经济的基础范畴,劳动价值理论是这一分析的基础理论。

马克思劳动价值理论科学地说明了作为资本主义财富形式的商品的社会实体是生产商品所耗费的劳动,从而为剖析资本主义社会的财富生产、分配和社会结构奠定了科学的基础。

马克思说,由于“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’,单个的商品表现为这种财富的元素形式。

因此,我们的研究就从分析商品开始”。

资本主义生产过程是发达的、普遍的商品生产,商品是资本主义经济关系的细胞形式,因此,研究资本主义经济关系要从商品开始。

马克思在本卷第一篇,首先阐述了劳动价值论的主要内容:(1)商品是使用价值和价值的统一体,价值是其社会属性;(2)商品中包含着劳动二重性,作为相同的、无差异的或抽象的人类劳动,形成价值;作为具体的有用的劳动,生产使用价值;(3)私人劳动和社会劳动构成商品内在矛盾的根源,因而是商品经济的基本矛盾;(4)劳动产品一采取商品形式就具有的谜一般的性质究竟是从哪里来的呢?显然是从这种劳动形式本身来的。

”即商品拜物教性质产生于商品形式本身,而其实质是“把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。

”(5)“只是社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该使用价值的价值量”。

商品价值的货币表现是商品的价格。

价格和价值不一致并不违反价值规律,反而是价值规律发生作用的唯一可能的形式。

资本论第一卷目录1. 引言2. 商品和货币在《资本论》的第一卷中,马克思首先探讨了商品和货币的概念。

他认为,商品是一种既有使用价值又有交换价值的物品。

使用价值是指物品满足人们的需求和欲望的能力,而交换价值是商品能够与其他商品进行交换的量度标准。

马克思进一步指出,货币是商品交换的媒介,它使得商品能够更轻松地进行交换。

3. 商品的生产和商品的流通过程接下来,马克思分析了商品的生产过程和商品的流通过程。

他指出,商品的生产过程包括劳动过程和价值增殖过程。

劳动过程是指生产者通过劳动将商品生产出来的过程,而价值增殖过程则是指劳动过程中创造的价值超过生产者所消耗的价值的过程。

商品的流通过程则是指商品从生产者到消费者的流通过程,其中包括分配、交换和消费。

4. 资本的价值和剩余价值接下来,马克思探讨了资本的价值和剩余价值的概念。

他认为,资本是一种价值的积累形式,它代表着一定量的劳动价值。

而剩余价值则是工人在劳动过程中创造的超过他们自身维持生活所必需的价值的价值。

马克思进一步指出,资本家通过剥削工人创造的剩余价值来实现对资本的积累。

5. 生产过程和价值形成的矛盾马克思进一步分析了生产过程和价值形成的矛盾。

他指出,在生产过程中,资本家通过控制和组织劳动的方式来实现对剩余价值的掠夺。

然而,这种剥削关系也同时导致了生产过程中的内在矛盾,例如资本家与工人之间的利益冲突和劳动过程中的危机。

6. 资本主义的扩大再生产接下来,马克思探讨了资本主义的扩大再生产过程。

他认为,资本主义的扩大再生产是通过资本家不断积累剩余价值,并将其投资于新的生产过程中来实现的。

然而,这种扩大再生产过程也带来了一系列问题,例如过度生产和经济危机。

7. 资本主义的矛盾和危机最后,马克思讨论了资本主义的矛盾和危机。

他认为,资本主义社会存在着生产力与生产关系之间的矛盾,这是由于资本主义制度的剥削性质所致。

这种矛盾会导致经济危机和社会不平等的增加。

总结《资本论》第一卷目录涵盖了商品和货币、商品的生产和流通过程、资本的价值和剩余价值、生产过程和价值形成的矛盾、资本主义的扩大再生产以及资本主义的矛盾和危机等多个关键主题。

资本论第一卷读书笔记摘抄及感悟

《资本论》第一卷名为“资本的生产过程”,主要内容为阐述马克思的劳动价值论和剩余价值理论,这两个理论是马克思思想的四梁八柱之一,有了这样一个基础才能明白马克思对工人的同情和对资本家无情的批判。

资本论第一卷是马克思生前所写,后两卷是由恩格斯整理马克思遗稿后出版的,相较而言第一卷读起来会比剩余两卷更加容易。

需注意的是马克思的写作基础是由哲学和政治学为基础的,资本论的逻辑推论基础也是由此而来,所以不能单纯的从经济学角度去解读。

在资本论的第一卷中马克思证明了资本主义生产过程中资本家对工人剩余价值的贪婪侵占造成的贫富分化以及随之而来的社会矛盾升级,由此解释了资本主义的根本矛盾,宣示资本主义经济危机必将发生的规律。

剩余价值理论认为,只有劳动者才创造价值,资本家不创造价值。

由此一来,资本家的财富一定的来自于对劳动者的剥削,而非自身创造,进一步说明是由劳动者创造了一切的价值和资本。

这么论述一定有人有疑问,因为在现在的观念中,资本家前期投资的资金和设备都做出了一定贡献,那么问题就要再来往前追溯一下,资本家的资金是从哪里来的,设备又是谁造的,如果我们能够无限的回溯一定会发现一切又要再回到劳动者身上。

那么在这里马克思的剩余价值理论就形成了一个逻辑自洽的体系。

在这样的论述下就很清楚了,在马克思资本论第一卷剖析出的世界里明确指出,谁是生产者,谁是剥削者,并且再更进一步的深入论证,资本主义并将孕育出自己的掘墓人——无产阶级。

《资本论》第一卷资本的生产过程一、《资本论》第一卷的研究对象:资本的生产过程1、是指产业资本。

2、分析的是资本的直接生产过程。

3、实质是剩余价值生产过程。

4、包括物质资料生产过程和资本主义生产关系的生产过程。

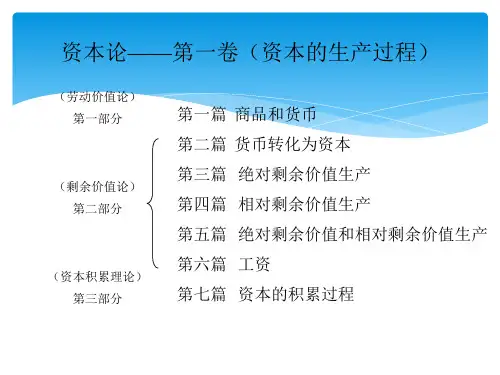

二、《资本论》第一卷体系结构七篇25章,可划分为三大部分:第一部分:第一篇,以一般商品生产为研究对象,通过对商品和货币的分析,阐述科学的劳动价值论;第二部分:第二至六篇,以资本主义商品生产为研究对象,阐述剩余价值生产理论;第三部分:第七篇,分析剩余价值转化为资本,阐述资本积累理论。

第一卷三大部分之间的关系:第一篇商品和货币第一章商品第一节商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)一、研究资本主义生产方式要从分析商品开始第一、是资本论研究对象的要求。

第二、是资本论研究方法的要求。

第三、是资本自身实际运动的要求。

二、商品使用价值的属性和特点1、商品使用价值的涵义:物品能够满足人某种需要的有用性。

2、商品使用价值的质和量①质:由物本身的自然属性决定的物的用途。

包括:一物一质;一物多质。

②量:指使用价值的计量。

使用价值的计量尺度是一种社会尺度。

3、商品使用价值的特点:①-⑥P.2、P6三、商品价值的质和量1、交换价值2、价值的质第一、看不见,摸不着,但客观存在;第二、价值的实体是凝结状态的抽象劳动;第三、要通过交换价值来表现。

劳动的各种形态与价值决定的关系:(撇开供求关系)潜在劳动流动劳动物化劳动(劳动过程前)(劳动过程中)(劳动过程后)↓↓↓劳动力劳动发挥作用凝结为产品的劳动↓↓↓价值形成的基础形成价值价值3、价值的量①价值量的涵义②价值量的决定③价值量变动的一般规律四、商品是使用价值和价值的对立统一体1、决定商品的要素第一、是否是劳动产品;第二、是否是社会的使用价值;第三、是否通过交换;第四、价值是决定性要素。

2、统一性:3、对立性:第一、质和量的对立;第二、人和物的对立;第三、买者和卖者的对立;第四、使用价值量和价值量的对立;第五、源泉上的对立。

资本论第一卷主要内容

《资本论》第一卷主要内容介绍了资本主义商品经济的基本特征和运作机制,揭示了资本主义社会的本质和矛盾。

以下是《资本论》第一卷的主要内容概述:

1. 商品和货币形式:马克思首先讨论了商品和货币的概念,分析了商品交换和货币循环的基本形式,揭示了货币作为一种特殊商品形态的起源和作用。

2. 市场经济和剩余价值:马克思阐述了商品生产和流通的基本特点,论述了价值、劳动价值和交换价值的概念,解释了剩余价值的产生和实现。

3. 抽象劳动和商品劳动:马克思分析了商品生产中的劳动过程和价值形成过程,区分了有用劳动和抽象劳动,指出价值是以劳动时间为度量单位的。

4. 资本和剩余价值:马克思讨论了资本的概念和特征,揭示了资本扩大的动力和机制,并分析了剩余价值的实现过程。

5. 产品再生产和资本积累:马克思论述了资本积累和再生产过程的基本规律,揭示了扩大再生产和危机的相互关系。

6. 资本主义生产方式和剥削:马克思探讨了资本主义生产方式的特征和矛盾,揭示了剥削和阶级斗争在资本主义社会中的根源和作用。

7. 资本循环和资本主义经济体系:马克思分析了资本循环的各个环节和关系,论述了资本主义经济体系的结构和运行。

《资本论》第一卷以逐步展开的方式,系统地阐述了资本主义经济的基本概念、运作机制和本质特征,对于理解资本主义社会的经济运行和社会关系具有重要的意义。

第一卷的主要内容:资本主义经济关系的本质与发展趋势《资本论》第一卷研究的是资本的生产过程,即资本的直接生产过程,它是指在统一的生产过程和流通过程中抽象出来的生产过程。

正如马克思所说,“在第一卷中,我们研究的是资本主义生产过程本身作为直接生产过程考察时呈现的各种现象,而撇开了这个过程以外的各种情况引起的一切次要影响”。

而资本的生产过程实质是资本家剥削雇佣工人的剩余价值,所以资本的生产过程的核心是剩余价值生产。

1、分析基础:价值理论价值概念是马克思分析资本主义经济的基础范畴,劳动价值理论是这一分析的基础理论。

马克思劳动价值理论科学地说明了作为资本主义财富形式的商品的社会实体是生产商品所耗费的劳动,从而为剖析资本主义社会的财富生产、分配和社会结构奠定了科学的基础。

马克思说,由于“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’,单个的商品表现为这种财富的元素形式。

因此,我们的研究就从分析商品开始”。

资本主义生产过程是发达的、普遍的商品生产,商品是资本主义经济关系的细胞形式,因此,研究资本主义经济关系要从商品开始。

马克思在本卷第一篇,首先阐述了劳动价值论的主要内容:(1)商品是使用价值和价值的统一体,价值是其社会属性;(2)商品中包含着劳动二重性,作为相同的、无差异的或抽象的人类劳动,形成价值;作为具体的有用的劳动,生产使用价值;(3)私人劳动和社会劳动构成商品内在矛盾的根源,因而是商品经济的基本矛盾;(4)劳动产品一采取商品形式就具有的谜一般的性质究竟是从哪里来的呢?显然是从这种劳动形式本身来的。

”即商品拜物教性质产生于商品形式本身,而其实质是“把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。

”(5)“只是社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该使用价值的价值量”。

商品价值的货币表现是商品的价格。

价格和价值不一致并不违反价值规律,反而是价值规律发生作用的唯一可能的形式。

《资本论》第一卷是马克思主义经典著作,由德国哲学家、经济学家和社会理论家卡尔·马克思创作。

这部著作深刻揭示了资本主义生产关系的本质和运动规律,为社会主义和共产主义理论提供了科学依据。

《资本论》第一卷主要研究资本主义生产方式以及与之相适应的生产关系和交换关系。

马克思在书中详细分析了商品、货币、资本、剩余价值等概念,揭示了资本主义经济运行的规律。

他认为,资本主义生产方式的核心是资本家对雇佣工人的剥削,通过剥削工人创造剩余价值,实现资本的价值增殖。

在《资本论》第一卷中,马克思还阐述了劳动的二重性,即具体劳动和抽象劳动。

具体劳动是指直接为生产使用价值而进行的劳动,而抽象劳动则是指以社会必要劳动时间为标准的劳动。

马克思认为,商品的价值是由其中所包含的抽象劳动量决定的,这一观点对于理解商品经济和资本主义生产方式具有重要意义。

此外,马克思在《资本论》第一卷中还对价值形式和货币拜物教进行了深入剖析。

他认为,价值形式是商品价值的表现形式,而货币拜物教则是由于商品交换而导致的对货币的神秘化和抽象劳动的物化。

这些观点有助于揭示资本主义经济关系的本质和运行规律。

总之,《资本论》第一卷是一部具有重要理论意义的著作,它为社会主义和共产主义理论提供了科学基础,并对后世产生了深远影响。