一年级奥数教师用教材

- 格式:doc

- 大小:9.93 MB

- 文档页数:132

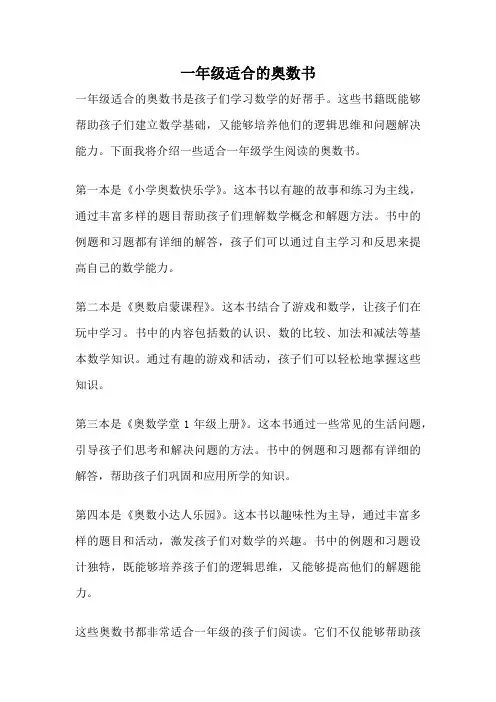

一年级适合的奥数书

一年级适合的奥数书是孩子们学习数学的好帮手。

这些书籍既能够帮助孩子们建立数学基础,又能够培养他们的逻辑思维和问题解决能力。

下面我将介绍一些适合一年级学生阅读的奥数书。

第一本是《小学奥数快乐学》。

这本书以有趣的故事和练习为主线,通过丰富多样的题目帮助孩子们理解数学概念和解题方法。

书中的例题和习题都有详细的解答,孩子们可以通过自主学习和反思来提高自己的数学能力。

第二本是《奥数启蒙课程》。

这本书结合了游戏和数学,让孩子们在玩中学习。

书中的内容包括数的认识、数的比较、加法和减法等基本数学知识。

通过有趣的游戏和活动,孩子们可以轻松地掌握这些知识。

第三本是《奥数学堂1年级上册》。

这本书通过一些常见的生活问题,引导孩子们思考和解决问题的方法。

书中的例题和习题都有详细的解答,帮助孩子们巩固和应用所学的知识。

第四本是《奥数小达人乐园》。

这本书以趣味性为主导,通过丰富多样的题目和活动,激发孩子们对数学的兴趣。

书中的例题和习题设计独特,既能够培养孩子们的逻辑思维,又能够提高他们的解题能力。

这些奥数书都非常适合一年级的孩子们阅读。

它们不仅能够帮助孩

子们打好数学基础,还能够培养他们的数学思维和解决问题的能力。

希望孩子们能够通过阅读这些书籍,爱上数学,成为优秀的奥数小达人。

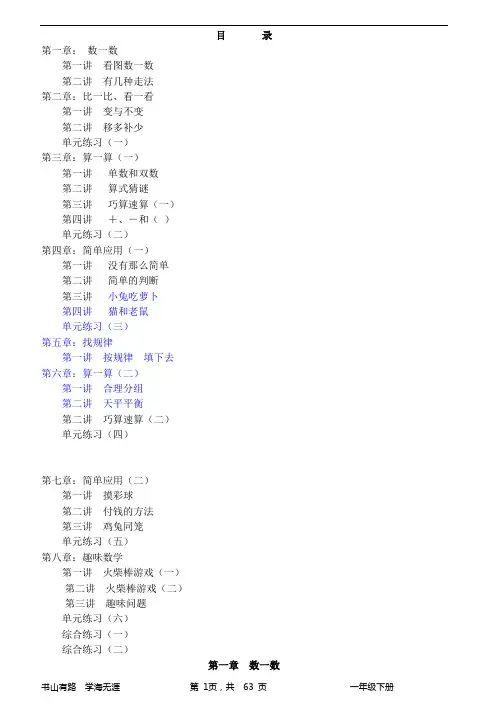

目录第一章:数一数第一讲看图数一数第二讲有几种走法第二章:比一比、看一看第一讲变与不变第二讲移多补少单元练习(一)第三章:算一算(一)第一讲单数和双数第二讲算式猜谜第三讲巧算速算(一)第四讲+、-和()单元练习(二)第四章:简单应用(一)第一讲没有那么简单第二讲简单的判断第三讲小兔吃萝卜第四讲猫和老鼠单元练习(三)第五章:找规律第一讲按规律填下去第六章:算一算(二)第一讲合理分组第二讲天平平衡第二讲巧算速算(二)单元练习(四)第七章:简单应用(二)第一讲摸彩球第二讲付钱的方法第三讲鸡兔同笼单元练习(五)第八章:趣味数学第一讲火柴棒游戏(一)第二讲火柴棒游戏(二)第三讲趣味问题单元练习(六)综合练习(一)综合练习(二)第一章数一数第一讲看图数一数【知识导航】数学上有很多重大的发现和疑难问题的解决都离不开推理,学会了推理,能使小朋友们头脑更灵活,变得更聪明。

这一周我们将共同研究简单推理的初步知识,今后我们将进一步去学习,希望大家能够多观察、多动脑、多分析,培养我们的观察能力和分析能力。

【典型例题】【例1】填空【试一试】填空【例2】“?”处代表几?【试一试】“?”外代表几?【例3】填空。

【试一试】填空。

【例4】【试一试】【*例5】填空。

【*试一试】填空。

课外作业家长签名:1、= + + +2、★ = ☆ + ☆☆ = ▲ + ▲ + ▲★ = ()个▲3、(1)□ + 6 = 12 □=()△ + □ =10 △=()(2)● - ▲ = 7 ▲=()▲ + 4 = 9 ●=()4、(1)○ + ○ + ☆ = 10○ + ○ + ☆ + ☆ =14那么:☆ = 2(2)□ + ○ + ○ = 30如果:○ = 8 那么:□ = ()5、小明比小白大6岁,小丽比小明小6岁。

小白和小丽谁大?我的学习收获:。

我来编题:。

第二讲有几种走法【知识导航】小朋友,我们外出可乘不同的交通工具,两地之间也有不同的路线,究竟有多少种不同的走法,你能一一列举清楚吗?学习下面的内容,你一定会有所收获的。

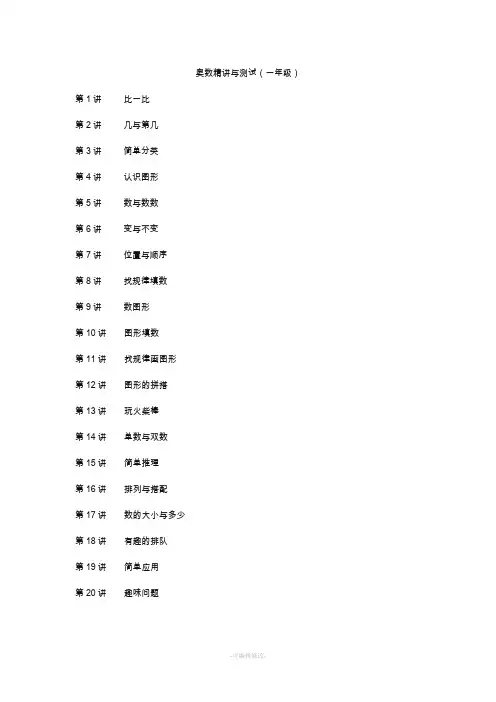

第1讲比一比第2讲几与第几第3讲简单分类第4讲认识图形第5讲数与数数第6讲变与不变第7讲位置与顺序第8讲找规律填数第9讲数图形第10讲图形填数第11讲找规律画图形第12讲图形的拼搭第13讲玩火柴棒第14讲单数与双数第15讲简单推理第16讲排列与搭配第17讲数的大小与多少第18讲有趣的排队第19讲简单应用第20讲趣味问题第1讲混合运算第2讲等式的加减法第3讲速算与巧算第4讲比长短第5讲找规律填数第6讲找规律填图第7讲位置与顺序第8讲横式迷第9讲时间问题第10讲简单的周期问题第11讲年龄问题第12讲简单推理第13讲数数与计数第14讲一笔画第15讲两步计算应用题第16讲用尝试法解题第17讲利用图形解题第18讲巧解应用题第19讲火柴棒游戏第20讲数学趣题奥数精讲与测试(三年级)第1讲速算与巧算第2讲平均数第3讲简单数列求和第4讲植树问题第5讲方阵问题第6讲年龄问题第7讲消元问题第8讲逆推问题第9讲简单的逻辑推理问题第10讲奇数与偶数第11讲除法与余数第12讲数线段第13讲数图形第14讲巧求周长第15讲定义新运算第16讲混合运算与应用题第17讲归一问题第18讲盈亏问题第19讲最大与最小第20讲幻方奥数精讲与测试(四年级)第1讲速算与巧算第2讲和倍问题第3讲差倍问题第4讲和差问题第5讲年龄问题第6讲相遇问题第7讲追击问题第8讲火车行程问题第9讲流水问题第10讲植树问题第11讲鸡兔同笼问题第12讲数阵图第13讲长方形的面积第14讲数谜问题第15讲图形的拼切与面积计算第16讲巧算24点第17讲逻辑问题第18讲定义新运算第19讲加法原理与乘法原理第20讲奇数与偶数奥数精讲与测试(五年级)第1讲小数的巧算与大小比较第2讲等差数列第3讲列方程解应用题第4讲平均数第5讲鸡兔同笼问题第6讲平面图形的周长与面积第7讲等积变形第8讲图形的割补与切拼第9讲数的整除特征第10讲质数与合数第11讲分解质因数第12讲最大公约数与最小公倍数第13讲数阵问题第14讲周期问题第15讲盈亏问题第16讲完全平方数第17讲相遇和追击问题第18讲流水行船问题第19讲有余数的除法第20讲长方体和正方体THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考。

推荐10本小学奥数参考书推荐一些同步的参考书教材,大家根据自己的年级买对应的书即可1、《华数奥赛教材》出版社:吉林出版集团主编:毛文凤,单墫等华数奥赛教材.png简介:一本有着较长历史的书,可以作为同步学习的资料。

作者毛文凤、单墫等都是我国著名的数学竞赛教练,同时编书很严谨。

书正如其标题所示,是一本针对华杯赛的教材。

华杯赛作为目前全国范围内比较正规、权威的赛事,其知识点覆盖面很全,同时对初中学习也有很强的指导作用。

书中例题多采用华杯赛中的真题、改编题,可以帮助构建整个小学数学竞赛的知识框架。

优点:同时解决知识框架和华赛备考缺点:书中欠缺知识点总结适合学员:五年级、六年级有较好基础的同学可以使用难度:2、《小学奥数举一反三》出版社:陕西人民教育出版社主编:蒋顺,李济元小学奥数举一反三.png简介:也是分年级的一本书,难度相对来说较为简单,无论是大人还是小孩子都能看明白。

孩子如果未接触过数学竞赛,可以用来作为初步自学的书籍。

本书氛围A版和B版,A版是教材,有知识点讲解和例题;B版是同步练习册,用于课后巩固。

优点:入门必备,编排板式不错,有单独练习册缺点:难度、深度均不足适合学员:1-3年级推荐使用此书进行初步学习,4-6年级如果刚刚接触数学竞赛可以用此书作为初步学习的教材。

难度:3、《明心数学资优教程》出版社:湖北教育出版社主编:刘嘉明星数学资优教程.png简介:这是武汉的刘嘉老师编写的一本教材,内容非常详细,每个知识点的介绍都有很多的背景介绍,不仅传授方法和知识,也会培养孩子对于数学历史的了解。

整本书的结构非常不错,对于所涵盖的专题的讲解非常细致。

优点:对于单个知识点挖掘得很深,同时有很多背景知识介绍,丰富孩子的见闻缺点:可能这套丛书只是部分完成,很多重要专题没有涉及,另外部分题目的解题方法已经较为落后适合学员:对数学有较强兴趣,同时有一定数学竞赛基础的同学,此书只有4—6年级难度:以上的教材题量都相对较少,所以接下来,给大家推荐一些同步的练习册1、《高思学校竞赛数学导引》出版社:华东师范大学出版社主编:徐鸣皋高思学校竞赛数学导引.png简介:个人认为这是市面上最为全面的练习册,难度覆盖面广,并且有较为明确的分层,且题目设计比较接近现在的出题思路。

一年级奥数培训教材:第六章算一算(二)第二讲天平平衡目录第一章:数一数第一讲看图数一数第二讲有几种走法第二章:比一比、看一看第一讲变与不变第二讲移多补少单元练习(一)第三章:算一算(一)第一讲单数和双数第二讲算式猜谜第三讲巧算速算(一)第四讲+、-和()单元练习(二)第四章:简单应用(一)第一讲没有那么简单第二讲简单的判断第三讲小兔吃萝卜第四讲猫和老鼠单元练习(三)第五章:找规律第一讲按规律填下去第六章:算一算(二)第一讲合理分组第二讲天平平衡第三讲巧算速算(二)单元练习(四)第七章:简单应用(二)第一讲摸彩球第二讲付钱的方法第三讲鸡兔同笼单元练习(五)第八章:趣味数学第一讲火柴棒游戏(一)第二讲火柴棒游戏(二)第三讲趣味问题单元练习(六)综合练习(一)综合练习(二)第六章算一算(二)第二讲天平平衡【知识导航】小朋友,通过前面的学习,我们已经掌握了比较简单的推理题,例如:这就是最简单的推理题。

学会推理,我们的思路会越来越开阔,头脑会越来越灵活根据已经知道的一些图形条件和一些等式,通过分析、判断、推理,最后得出结论,这个过程就是“逻辑推理”【典型例题】【例1】下面三个天平都不平衡,你能动脑筋,想办法使它们平衡吗?【例2】观察下面两幅图,比较一个梨和一个草莓哪个重?【例3】看图分析,每个乒乓球重多少克?【例4】1只西瓜+1只菠萝=8千克1只西瓜+1串香蕉=9千克1只菠萝+1串香蕉=5千克1只西瓜=()千克1只菠萝=()千克1串香蕉=()千克过关训练1、如下图,左边有5个书包,右边有3个书包,要使左右书包个数相等,你能想出什么办法(一共只有8个书包)?2、观察下面两幅图,比较一个梨和一个草莓哪个重?()重。

3、红球+黑球=20个红球+白球=16个黑球+白球=12个红球=()个黑球=()个白球=()个4、看算式填空。

★=◎+◎+◎◎=△+△★=()个△5、你能使下面两个天平都平衡吗?6、观察下面两幅图,比较一个梨和一个草莓哪个重?7、观察下面两幅图,比较一个梨和一个草莓哪个重?8、1只鸡+1只鸭=7千克1只鸡+1只鹅=8千克1只鸭+1只鹅=9千克1只鸡=()千克1只鸭=()千克1只鹅=()千克拓展题。

仁华学校奥林匹克数学课本(一年级)上册 1第1讲认识图形(一) 2 仁华学校奥林匹克数学课本(小学一年级)角分锐角、直角和钝角3种。

直角的两边互相垂直。

三角板有一个角就是这样的直角。

教室里天花板上角都是直角。

锐角比直角小,钝角比直角大。

这叫什么?这叫“点”。

用笔在纸上画一个点,可以画大些,也可以画小些。

点在纸上占一个位置。

这叫什么?这叫“线段”。

沿着直尺把两点用笔连起来,就能画出一条线段。

线段有2个端点。

这叫什么?这叫“射线”。

从一点出发,用笔沿着直尺画出去,就能画出一条射线。

射线有1个端点。

另一边延伸得很远很远,没有尽头。

这叫什么?这叫直线。

沿着直尺用笔可以画出直线。

直线没有端点。

可以向两边无限延伸。

这两条直线相交。

两条直线相交,只有一个交点。

这两条直线平行。

两条直线平行,没有交点。

无论延伸多远都不相交。

这叫什么?这叫“角”。

角是由从一点引出的两条射线构成的。

这点叫角的顶点,射线叫角的边。

一个角有1个顶点,有2条边。

第1讲认识图形(一) 3习题一【看看想想】1.点(1)看,这些点排列得多好!(2)看,这个带箭头的线上画了点。

2.线段下图中的线段表示小棍,看小棍的摆法多有趣!(1)1根小棍,可以横着摆,也可以竖着摆。

(2)2根小棍,可以都横着摆,也可以都竖着摆,还可以一横一竖摆。

4 仁华学校奥林匹克数学课本(小学一年级)(3)3根小棍,可以像下面这样摆。

3.两条直线4. 你能在自己的周围发现这样的角吗?哪两条直线相交?哪两条直线垂直?哪两条直线平行?第2讲 认识图形(二) 5第2讲 认识图形(二)一、认识三角形6 仁华学校奥林匹克数学课本(小学一年级)这叫什么? 这叫“三角形”。

每个三角形有3条边,3个角,3个顶点。

这叫什么?这叫“直角三角形”。

直角三角形是一种特殊的三角形,它有1个角是直角。

它的3条边中有2条叫直角边,1条叫斜边。

这叫什么?这叫“等腰三角形”。

它也是一种特殊的三角形,它有2条边一样长(相等),相等的2条边叫“腰”,另外的1条边叫“底”。

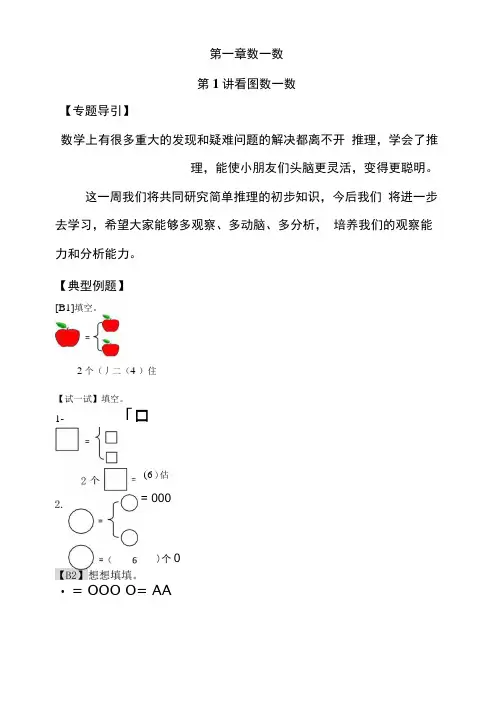

第一章数一数第1讲看图数一数【专题导引】数学上有很多重大的发现和疑难问题的解决都离不开 推理,学会了推理,能使小朋友们头脑更灵活,变得更聪明。

这一周我们将共同研究简单推理的初步知识,今后我们将进一步去学习,希望大家能够多观察、多动脑、多分析,培养我们的观察能力和分析能力。

【典型例题】[B1]填空。

2个(丿二(4 )住【试一试】填空。

1- 「口• = OOO O= AA(6 )估= 000)个0[B3]填空。

(1) 0+4=9□ + 0=15 (2)0 —□二27 +□二10 0=( 5 ) □ =( 10 ) □ =( 3 )0=( 5 )(2)6 +▲二11☆=( 10 )A=( 4 )▲二(5 ) □二(12 )【A1】0 + 0=4 0=( 2 ) △二(8 ) □二(5 )【试一试】1.△ +△二6☆ 一△二6△二(3 )☆二(9 )◊二(3 )★二(12 )•二(14 )[A2]填空。

0 + 0 +△二7O + O + A + A=10 0=( 2 ) A=( 3 )【试一试】填空。

1. • + ★ +★二12• + • + • + ★ +★二16 2. △+ □ + □=8△ + △ + □ + □ +□二13★二(5 ) • =( 2 )△二(2 )□ =( 3 ) 课外作业【试一试】填空。

⑴☆一△二6△ + 3 二7▲ +□二17△ + O 二10△ +□二132. O + O + O=9◊ + ★=15• —★二2家长签名:_____________3、 □+ 7 =12 △ —□二64、 □ +□二 8△ +□二 10 ☆ —△二 13□二(5 ) △二(11 )□二(4 ) △二(6 ) ☆二( 19 )K▲▲+个☆ A ) + + 8 ☆A5、O + O + ☆二10+ ☆ =14☆= ( 4 )O= ( 3 )衣的営习收获:__________________________________________第一章数一数第1讲看图数一数【专题导引】数学上有很多重大的发现和疑难问题的解决都离不开推理,学会了推理,能使小朋友们头脑更灵活,变得更聪明。

小学奥数经典教材推荐,这5套书,是奥数半边天,现在综合成一本小学奥数的学习选对教材很重要,奥数学习中哪些教材属于经典教材呢?1.《仁华学校奥林匹克数学课本》(俗称“课本”,一共六册,从一年级到六年级)这套书写的非常详细,把小学奥数基本内容都涵盖了,而且内容不太复杂,非常适合让孩子自学!如果孩子不太自觉,那可以报一个班儿,让老师来教,监督孩子扎实地掌握里面的内容。

里头每一讲都既有例题又有练习,而且练习不光有答案,还有解答。

大家可以学完例题,然后做练习。

注意,练习一定要做,而且要一道不落!因为光看是绝对学不会数学的!三年级孩子比较适合从这套书入手开始奥数的学习。

需要注意的是这套书一二年级两本书编排的相对差一些,比如二年级很多计算学校课堂还没有学,但是题目中却经常出现(这对孩子理解会造成非常大的障碍);二年级仁华课本中经常有枚举类问题(比如整数拆分问题等等),这类问题逻辑严谨性很高,对二年级学生来讲比较难,但是课本中很前面就出现了。

所以我们建议如果低年级学生学习该课本时,应该在相应章节讲之前补充适当的基础知识,一些较难的章节应适当放在后面学习。

另外,这套书成书较早,很多内容相对简单。

作为基础教材,必须有一个超前使用的意识。

比如三年级的孩子,不要仅仅局限于学习三年级的课本,很多四年级课本的知识也可以给孩子学,比如整数的简便运算,四年级课本里就有,但三年级的孩子完全可以学。

一般到了五年级,在接触了分数的四则运算之后,学习六年级课本里的绝大多数内容是没有问题的了,所以五年级的孩子就应该当六年级的孩子来看待了。

不过话说回来,超前学是一方面,无论如何学踏实是一定要有的,绝对不能盲目追求速度,学得囫囵吞枣。

2.《仁华学校数学思维训练导引》(俗称“导引”,一共两册,三、四年级一册,五、六年级一册)这套书是其实就是习题集,而且是难题集。

里面的大多数题目都有一定难度,有的甚至是IMO (国际数学奥林匹克竞赛)的题目。

而且,里面的内容并不是完全按题目难度来编排的,而是根据所需要的数学知识。

一年级奥数教材本教材形象而且易懂,方便家长和老师下载和理解,希望为了孩子多多下载,给孩子多多讲解。

一年级奥数教材目录1.小学一年级奥数:速算与巧算2.一年级奥数题:找规律巧填空3. 一年级奥数题:如何巧分苹果4.一年级单数与双数例题讲解(一)5.一年级单数与双数例题讲解(二)6.一年级重叠问题例题讲解(一)7.一年级重叠问题例题讲解(二)8.一年级重叠问题例题讲解(三)9.一年级重叠问题例题讲解(四)10.一年级认识图形例题讲解(一)11.一年级认识图形例题讲解(二)12.一年级认识图形例题讲解(三)13.一年级数学应用题1 13.一年级数学应用题114.一年级数学应用题2 15.一年级数学应用题316.一年级数学应用题4 17.一年级数学应用题518.一年级数学应用题6 19.一年级数学应用题720.一年级数学应用题8 21.一年级数学应用题922.一年级数学应用题1023.一年级奥数下册:第一讲速算与巧算(一)24.一年级奥数下册:第一讲速算与巧算习题一25.一年级奥数下册:第一讲速算与巧算习题解答26.一年级奥数下册:第二讲速算与巧算(二)27.一年级奥数下册:第二讲速算与巧算习题二28.一年级奥数下册:第二讲速算与巧算习题二解答29.一年级奥数下册:第三讲数数与计数(一)30.一年级奥数下册:第三讲数数与计数习题31.一年级奥数下册:第三讲数数与计数习题解答32.一年级奥数下册:第四讲数数与计数(二)33.一年级奥数下册:第四讲数数与计数习题34.一年级奥数下册:第四讲数数与计数习题解答35.一年级奥数下册:第五讲数数与计数(三)36.一年级奥数下册:第五讲数数与计数(三)习题37.一年级奥数下册:第五讲数数与计数(三)习题解答38.一年级奥数下册:第六讲数数与计数(四)39.一年级奥数下册:第六讲数数与计数(四)习题40.一年级奥数下册:第六讲数数与计数(四)习题解答41.一年级奥数下册:第七讲填图与拆数(一)42.一年级奥数下册:第七讲填图与拆数(一)习题43.一年级奥数下册:第七讲填图与拆数(一)习题解答44.一年级奥数下册:第八讲填图与拆数(二)45.一年级奥数下册:第八讲填图与拆数(二)习题46.一年级奥数下册:第八讲填图与拆数(二)习题解答47.一年级奥数下册:第九讲分组与组式48.一年级奥数下册:第九讲分组与组式习题49.一年级奥数下册:第九讲分组与组式习题解答50.一年级奥数下册:第十讲自然数串趣题51.一年级奥数下册:第十讲自然数串趣题习题52.一年级奥数下册:第十讲自然数串趣题习题解答53.一年级奥数下册:第十一讲不等与排序54.一年级奥数下册:第十一讲不等与排序习题55.一年级奥数下册:第十一讲不等与排序习题解答56.一年级奥数下册:第十二讲奇与偶57.一年级奥数下册:第十二讲奇与偶习题58.一年级奥数下册:第十二讲奇与偶习题解答59.一年级奥数下册:第十三讲是与非60.一年级奥数下册:第十三讲是与非习题61.一年级奥数下册:第十三讲是与非习题解答62.一年级奥数下册:第十四讲火柴棍游戏(一)63.一年级奥数下册:第十四讲火柴棍游戏(一)习题64.一年级奥数下册:第十四讲火柴棍游戏(一)习题解答65.一年级奥数下册:第十五讲火柴棍游戏(二)66.一年级奥数下册:第十五讲火柴棍游戏(二)习题67.一年级奥数下册:第十五讲火柴棍游戏(二)习题解答68.一年级奥数下册:第十六讲火柴棍游戏(三)69.一年级奥数下册:第十六讲火柴棍游戏(三)习题70.一年级奥数下册:第十六讲火柴棍游戏(三)习题解答1.小学一年级奥数:速算与巧算计算:21+22+23+24+25+26+27+28+29的和等于多少?解答:21+22+23+24+25+26+27+28+29=21+29+22+28+23+27+24+26+25=50+50+50+50+25=225【小结】对于这类题目要注意观察数字的规律和符号的规律。

小学奥数经典教材推荐1. 《仁华学校奥林匹克数学课本》(俗称“课本”,一共六册,从一年级到六年级)这套书写的非常详细,把小学奥数基本内容都涵盖了,而且内容不太复杂,非常适合让孩子自学!。

如果孩子不太自觉,那可以报一个班儿,让老师来教,监督孩子扎实地掌握里面的内容。

里头每一讲都既有例题又有练习,而且练习不光有答案,还有解答。

大家可以学完例题,然后做练习。

注意,练习一定要做,而且要一道不落!因为光看是绝对学不会数学的!三年级孩子比较适合从这套书入手开始奥数的学习。

需要注意的是这套书一二年级两本书编排的相对差一些,比如二年级很多计算学校课堂还没有学,但是题目中却经常出现(这对孩子理解会造成非常大的障碍);二年级仁华课本中经常有枚举类问题(比如整数拆分问题等等),这类问题逻辑严谨性很高,对二年级学生来讲比较难,但是课本中很前面就出现了。

所以我们建议如果低年级学生学习该课本时,应该在相应章节讲之前补充适当的基础知识,一些较难的章节应适当放在后面学习。

另外,这套书成书较早,很多内容相对简单。

作为基础教材,必须有一个超前使用的意识。

比如三年级的孩子,不要仅仅局限于学习三年级的课本,很多四年级课本的知识也可以给孩子学,比如整数的简便运算,四年级课本里就有,但三年级的孩子完全可以学。

一般到了五年级,在接触了分数的四则运算之后,学习六年级课本里的绝大多数内容是没有问题的了,所以五年级的孩子就应该当六年级的孩子来看待了。

不过话说回来,超前学是一方面,无论如何学踏实是一定要有的,绝对不能盲目追求速度,学得囫囵吞枣。

2. 《仁华学校数学思维训练导引》(俗称“导引”,一共两册,三、四年级一册,五、六年级一册)这套书是其实就是习题集,而且是难题集。

里面的大多数题目都有一定难度,有的甚至是IMO(国际数学奥林匹克竞赛)的题目。

而且,里面的内容并不是完全按题目难度来编排的,而是根据所需要的数学知识。

这会导致一个比较麻烦的问题,那就是:一道题目所需要的数学知识可能很简单,也许只需要三年级孩子都会的整数四则运算,但题目的思考难度却远远不是一个三年级的孩子所能承受的。

【导语】奥数是中国传统的算术⽅法,奥数注重学⽣分析、解决问题能⼒的培养,有它独特的解题思路和⽅法,奥数能把复杂的问题变简单、有趣。

通过动⼿、动脑和智趣题的学习培养学⽣学习数学的兴趣。

那么⼩学奥数哪个教材好?以下是整理的《⼩学奥数哪个教材好?》相关资料,希望帮助到您。

【⼩学奥数哪个教材好?】 问:⼩学奥数哪个教材好? 答:1、《举⼀反三》 2、《奥数教程》 3、《举⼀反三奥数1000题全解》 4、《⾼思竞赛数学课本》 5、《⽜爸讲奥数》 6、《仁华学校奥林⽐克数学》系列⽤书 7、《明⼼数学资优教程》 【⼩学奥数学习⽅法五⼤窍门】 学习⼩窍门⼀:记笔记 这⽅法其实很普遍也很简单,但恰恰是很多同学不容易做到的,记笔记有很多好处,⼀是可以把⽼师的精华记录下来⽅便复习,⼆是练习学⽣的书写能⼒,三是可以让学⽣养成边听边写的学习能⼒,这对于提⾼学习效率是⾮常有效的。

学习⼩窍门⼆:错题本 很多孩⼦都马虎,但有些马虎其实是同学对知识点理解不清晰造成的,这类的题⽬⼀定要记录下来。

还有的是出题者故意设计的陷阱,这也可以记录下来,定时复习,久了之后很多马虎⾃然⽽然地就避免了。

学习⼩窍门三:学习⼩组 定期地和⼩组成员分享好试题,好⽅法,好技巧,好经验,即可以增加同学之间的情感,⼜可以在交朋友的过程学习到新的东西,提⾼学习效率,培养合作精神,增强协调能⼒。

学习⼩窍门四:题⽬分类本 和错题本⼀样,专门记录⾃⼰做过的试题,分类指的是将⾃⼰做过的试题分为⼏⼤类,⼀类是极其简单,⾃⼰⼀看就会的。

⼀类是有⼀定难度,需要思考找到突破⼝的,还有⼀类就是难度很⼤,需要综合运⽤很多知识并进⾏推理才能解答的,后两类都应该是我们的记录重点。

在对试题分类的过程中同学⾃然地就增强了对试题的进⼀步理解。

学习⼩窍门五:旧题新解 不定时的翻翻原来做过的试题,但是重点是思考有没有新的解题思路和解题技巧。

这样不断地增加思考有利于形成学⽣思考习惯的形成,也有利于学⽣发散思维的形成,多⾓度考察问题的思路,并随时利⽤新学知识去解决问题。

奥数教程一年级(第四版)

图书简介:

《奥数教程》是第十届全国教育图书展优秀畅销图书,香港现代教育研究社出版了它的繁体字版和网络版,并成为香港的畅销图书之一,并因此获得了版权输出奖。

书中包含了第1讲:迷宫、第2讲:数一数画一画、第3讲:数和数数等30讲内容、外加习题解答。

内容由浅入深,可以慢慢看,慢慢学,有助于锻炼孩子的思维能力。

本书分为四部分:1、化学实验类综合问题、2 化工生产类综合问题、3 化学基础理论类综合问题、4 有机化学基础综合问题。

作者简介:

胡大同北京市海淀区数学学科带头人,高级教师。

1986年担任第27届中国数学奥林匹克国家队教练兼班主任。

1988~1991年、1992~1995年任中国数学会理事。

多次参与全国高、初中数学竞赛命题工作。

1990年参与第3l届国际数学奥林匹克(在北京举办)组织工作,井任活动部主任。

著作有《数学奥林匹克》、《全国初中数学竞赛辅导》等20名部。

熊斌第46届国际数学奥林匹克中国国家队领队,主教练,中国数学奥林匹克委员会委员。

多次参与中国数学奥林匹克,全国初中数学竞赛、全国联赛。

西部数学奥林匹克、女子数学奥林匹免,国际城市青少年数学邀请赛等竞赛的命题工作。

指导了多名学生获得了IMO金牌,在国内外发表了80余篇论文,主编和编著的著作。

lOO多本。

第四讲奇数与偶数上啦⋯作迷信之根本的阴阳思想,中国先人自然地将数区分红数和双数两,并配以各样迷信的解。

所数,就是1,3,5,,7 9 的数,假如两个两个分一,最后会独剩下一个,在数学上,更范的名字管它叫奇数。

和数相的是双数,就是像0,2,4,6, 8 的数,在数学上我管它叫偶数。

偶数是能够两个两个一的,最后不会剩下。

2008 年 8 月 8 日 20: 08,第 29 届夏天奥林匹克运会在北京开幕,澍同学,个日子确得很特,里面全部的数2,8,0 都是偶数。

而早在奥运会以前,从7 月20号开始,家里的汽就不可以随意开了,要依据“ 双号”出行,也就是奇数号的只好奇数号开,偶数号的只好偶数号开。

听,的定最早是在10 年前—— 1996年2 月 12 日,北京交通管理局忽然施了“ 双号限制令” ,剥汽消者商品的完好使用,开了先例。

只管发源于迷信思想,但奇偶数的区分确是于数最也是最宽泛的用。

今日,我就来研究奇数和偶数的一些。

挑例例 1下边有10个数,你分一分,哪些是奇数,哪些是偶数偶数27 396618 70 35 42奇数57 83761,3,5,7,9分清偶数和奇数,只需看个数的个位是多少,个位上是剖析解答的就是奇数;个位上是 0,2,4,6, 8 的就是偶数, 0 也算是偶数。

我就很简单把数分开两了:偶数661827 39 6670427618 70 354257 83 76 27 3935 57 83例 2夜晚天气惨淡,妈妈让拉登去开灯。

笨拉登调皮,一连按了 7下开关。

请你想一想,这时灯是亮了仍是没亮假如按 8 下呢按9 下呢按10下呢甚至按 100下呢为了回答上边这些问题,我们最从简单状况考虑起。

剖析解答再按一下就暗了,能够做出下边的表格,了如指掌。

奇数灯按一下就亮了,123456789 10⋯灯亮亮暗亮暗亮暗亮暗亮暗⋯⋯认真察看,就能够找出规律:拉奇数次,灯亮;拉偶数次,灯不亮。

因此关于大的数,比方按100下,灯是不亮的,因为100是偶数。

一年级数学教师用书:立体图形的认识教材说明教材首先出示鞋盒、粉笔盒、魔方、易拉罐、笔筒、足球、玻璃球等学生熟悉的实物图,让学生把形状相同的物体放在一起,引出四种立体图形。

由于学生已经具备许多这方面的早期经验,所以可以让学生通过观察,初步感受到形状是物体的众多属性之一,日常生活中不同的物体有的形状相同,有的形状不同,形状相同的物体可以看成一类。

然后,教材通过列表的方式,让学生对四种立体图形分别进行直观的辨认、区别。

每种图形的认识包括实物图、模型图和图形名称三个层次,符合儿童从具体到抽象地认识事物的认知特点。

先让学生通过观察形状相同的几种实物,从直观上认识到虽然这些实物在材料、大小、用途等方面各不相同,但形状相同。

然后逐步数学化,抛开这些实物的其他属性,只考虑形状这一属性,抽象出一般的模型,使学生初步感知各种立体图形的一般形状特征。

在此基础上,指明这种一般模型叫什么图形。

最后,让学生说一说身边哪些物体是长方体,哪些是正方体,哪些是圆柱,哪些是球形。

引导学生把学到的数学知识与生活实际联系起来,体现了其应用性。

并且,每个学生可以说出属于自己的答案,有很大的开放性。

“做一做”的第1题,让学生通过滚圆柱、推长方体、搭积木、转球、摸球等活动,利用视觉、触觉、运动觉的协同作用,感性的、初步的了解各种立体图形的特征,使学生感受平面和曲面的区别。

并通过让学生互相说一说操作的感受,培养初步的交流能力。

“做一做”的第2题,为学生提供了一个游戏的范例,要求学生在看不见实物的情况下,按指定的形状摸实物。

使学生通过触摸体会各种图形的特征,加深对所学图形的认识。

教学建议课前教师要准备一些形状是长方体、正方体、圆柱和球的实物和一般模型(如积木块)。

可以准备教材上列举的,也可以就地选一些学生常见的实物。

例如,中成药的包装盒,有长方体的,有正方体的,还有圆柱形的,盒里装的药丸大多数是球形的。

为了加强操作,最好让每个学生都准备一套有长方体、正方体、圆柱和球等模型的学具。

适合一年级奥数教材有:

《奥数教程》小学版:由单樽主编,奥数界大名鼎鼎的扛把子,书的难度比学而思秘籍高,和高思导引类似。

这套书适合成绩比较好的孩子,准备小升初或者拓展思维。

从教材内容的难度来看,本书适合准备参加竞赛的学生,或数学成绩在班级排名起码前5的学生。

《高思学校竞赛数学导引》:全国小学数学竞赛专用书,由老牌名师团队编写,首创漫画趣味奥数书,横向和纵向构建小学数学竞赛体系。

适合前10%的优等生及对数学有更高兴趣的孩子使用。

这套书通过“横向”和“纵向”两个维度构建了小学数学竞赛完备的知识体系。

其中横向分为七大专题:计算、几何、应用题、计数、数论、数字谜以及组合数学,而纵向则按照学生接受能力和校内课程进度,将七大专题分配到3、4、5、6四个年级中。

此外,《学而思秘籍》等也是一年级奥数教材的不错选择。

您可以根据孩子的学习情况和需求来选择合适的教材。

一年级数学辅助教材

对于一年级的学生来说,以下是一些推荐的数学辅助教材:

《小学数学奥赛起跑线》。

这是一套适合小学生提高数学成绩的辅导书,

内容与教材同步,但难度略高于一般练习题。

通过这套书的训练,学生的数学能力可以得到显著提升。

《教材全解》和《倍速学习法》。

这两套书籍都有配套的练习题,适合学

生自学或家长辅导。

《教材全解》知识点全面,每一小节涉及的重难点都很突出,而《倍速学习法》则对知识点进行了更详细的分层,从易到难,有助于学生循序渐进地学习。

此外,还有一些数学绘本如《天猫小学版数学帮帮忙系列绘本全36册》等,这些绘本将数学知识和故事结合,让数学变得更加有趣,有助于提高学生的数学兴趣。

请注意,每个学生的学习情况和需求不同,建议根据学生的实际情况选择合适的教材。