小儿脑瘫的作业疗法教学教材

- 格式:ppt

- 大小:3.17 MB

- 文档页数:63

脑瘫的作业疗法脑瘫的作业疗法脑瘫是指小儿出生一个月内因各种原因所致的一种非进行性的脑损伤综合征。

脑瘫常属于多重残障,患儿除了运动障碍的问题外,还常伴随其它的相关缺陷,这些相关缺陷有些是由于脑损伤引起,有些则是由于发育障碍而导致的继发性问题,如视力缺损、听力障碍、言语障碍、智能不足、知觉异常、情绪障碍等。

虽然,脑瘫患儿脑组织的损伤不会随着其年龄的增加而渐渐加剧,但若其存在的问题不能得到及时的干预和有效的解决,将会严重妨碍患儿日后的学习、工作、日常生活和娱乐。

由于儿童的运动发育是和脑发育同步的,因此,为了不错过脑发育的最佳时期,脑瘫康复特别强调早期发现和早期治疗。

1作业治疗的目的1。

1运动方面1.1。

1使姿势肌张力正常化;1.1.2增加对称性肌肉活动;1。

1。

3强调在身体中线上的活动;1.1.4增加肢体尤其是上肢肌肉的控制能力。

1.2感觉方面1。

2。

1促进翻正反射、平衡反射与保护性反射的整合; 1.2.2使对感觉刺激的反应正常化。

1。

3感、认知方面1.3.1促进感知技能的发展;1 3。

2发展认知技能。

1。

4自我料理方面1.4。

1促进患者日常生活活动实施能力的发展与独立.1。

5生产性活动方面1.5。

1促进工作习惯、工作技巧、工作能力的发展;1.5。

2提供职业探索的机会;1。

5。

3鼓励独立生活技能的发展。

1。

6娱乐方面1。

6。

1探索患者可能的娱乐兴趣,促进其娱乐技能的发展。

2作业治疗的评估内容2。

1。

1肌张力;2.1.2反射发育与成熟;2.1。

3关节活动度及控制能力;2。

1.4姿势控制与平衡;2.1。

5功能性移动;2。

1。

6运动速度、协调性与灵活性;2。

1。

7执行目的性活动的能力;2。

1。

8手功能。

2。

2感觉方面2.2。

1感觉登记能力;2.2.2感觉信息处理能力.2。

3.感、认知方面2.3.1感知技能;2 3.2注意力、记忆力、计算能力、综合能力、推理能力;2。

3.3抄写技能、社会技能、交流技巧;有无斜视、复视、弱视、单盲、颅神经瘫痪.2。

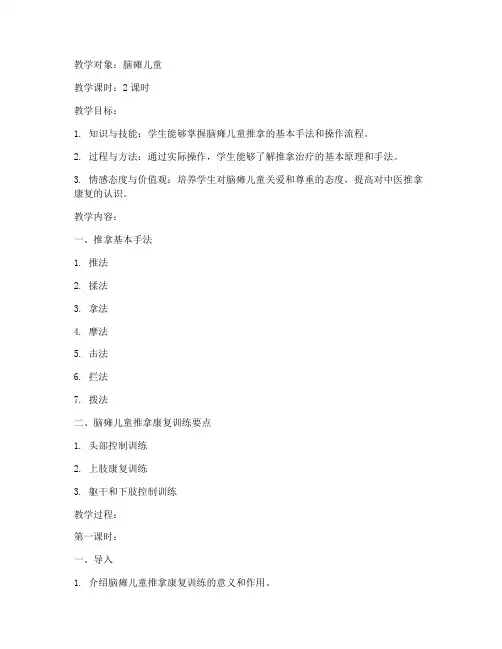

教学对象:脑瘫儿童教学课时:2课时教学目标:1. 知识与技能:学生能够掌握脑瘫儿童推拿的基本手法和操作流程。

2. 过程与方法:通过实际操作,学生能够了解推拿治疗的基本原理和手法。

3. 情感态度与价值观:培养学生对脑瘫儿童关爱和尊重的态度,提高对中医推拿康复的认识。

教学内容:一、推拿基本手法1. 推法2. 揉法3. 拿法4. 摩法5. 击法6. 拦法7. 拨法二、脑瘫儿童推拿康复训练要点1. 头部控制训练2. 上肢康复训练3. 躯干和下肢控制训练教学过程:第一课时:一、导入1. 介绍脑瘫儿童推拿康复训练的意义和作用。

2. 让学生了解推拿的基本手法。

二、基本手法讲解与演示1. 推法:讲解推法的操作要领,演示推法在脑瘫儿童康复训练中的应用。

2. 揉法:讲解揉法的操作要领,演示揉法在脑瘫儿童康复训练中的应用。

3. 拿法:讲解拿法的操作要领,演示拿法在脑瘫儿童康复训练中的应用。

4. 摩法:讲解摩法的操作要领,演示摩法在脑瘫儿童康复训练中的应用。

5. 击法:讲解击法的操作要领,演示击法在脑瘫儿童康复训练中的应用。

6. 拦法:讲解拦法的操作要领,演示拦法在脑瘫儿童康复训练中的应用。

7. 拨法:讲解拨法的操作要领,演示拨法在脑瘫儿童康复训练中的应用。

三、分组练习1. 学生分组,每组选择一种手法进行练习。

2. 教师巡回指导,纠正手法错误。

第二课时:一、复习与巩固1. 复习上一课时所学的基本手法。

2. 学生展示练习成果。

二、脑瘫儿童推拿康复训练要点讲解1. 头部控制训练:讲解头部控制训练的目的、方法和注意事项。

2. 上肢康复训练:讲解上肢康复训练的目的、方法和注意事项。

3. 躯干和下肢控制训练:讲解躯干和下肢控制训练的目的、方法和注意事项。

三、实际操作1. 学生分组,每组选择一种康复训练方法进行实际操作。

2. 教师巡回指导,纠正操作错误。

四、总结与评价1. 教师总结本节课所学内容。

2. 学生自评和互评,指出彼此的优点和不足。

儿童脑性瘫痪课件.一、教学内容本节课选自《特殊教育教材》第三部分第二章,主要详细讲解儿童脑性瘫痪的定义、分类、病因、临床表现以及康复治疗方法。

具体内容包括:1. 儿童脑性瘫痪的定义和分类2. 儿童脑性瘫痪的病因和发病机制3. 儿童脑性瘫痪的临床表现4. 儿童脑性瘫痪的康复治疗方法二、教学目标1. 了解儿童脑性瘫痪的定义、分类、病因、临床表现。

2. 掌握儿童脑性瘫痪的康复治疗方法。

3. 培养学生关爱特殊儿童,提高其社会责任感。

三、教学难点与重点1. 教学难点:儿童脑性瘫痪的病因和发病机制,康复治疗方法。

2. 教学重点:儿童脑性瘫痪的定义、分类、临床表现。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件,实物模型,康复训练视频。

2. 学具:笔记本,笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示一个脑性瘫痪患儿的康复案例,引发学生思考,导入新课。

2. 新课讲解:(1)儿童脑性瘫痪的定义和分类(2)儿童脑性瘫痪的病因和发病机制(3)儿童脑性瘫痪的临床表现(4)儿童脑性瘫痪的康复治疗方法3. 实践情景引入:邀请一位康复医师进行现场讲解,让学生了解康复训练的实际情况。

4. 例题讲解:讲解一道关于儿童脑性瘫痪康复治疗方法的例题。

5. 随堂练习:让学生结合所学知识,分析案例,提出康复治疗方案。

六、板书设计1. 儿童脑性瘫痪的定义和分类2. 儿童脑性瘫痪的病因和发病机制3. 儿童脑性瘫痪的临床表现4. 儿童脑性瘫痪的康复治疗方法七、作业设计案例:小明,5岁,患有儿童脑性瘫痪。

目前能独立行走,但步态不稳,易摔倒。

语言表达能力较差,不能进行正常的社交活动。

答案:康复治疗方案如下:(1)物理治疗:进行步态训练,提高行走稳定性。

(2)语言治疗:进行语言训练,提高表达能力。

(3)心理治疗:进行心理辅导,增强自信心,提高社交能力。

2. 作业要求:学生独立完成,下节课分享和讨论。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课的教学效果,学生的掌握情况,改进教学方法。

2024年《儿童脑性瘫痪》课件一、教学内容本节课内容选自2024年《儿童脑性瘫痪》教材第四章第二节,主要详细讲解脑性瘫痪的定义、分类、病因、临床表现、诊断及治疗方法。

通过本节课的学习,让学生全面了解脑性瘫痪的相关知识。

二、教学目标1. 知识目标:使学生掌握脑性瘫痪的定义、分类、病因、临床表现及治疗方法。

2. 能力目标:培养学生分析、判断、诊断脑性瘫痪的能力。

3. 情感目标:提高学生对脑性瘫痪患者的关爱意识,培养学生的同情心。

三、教学难点与重点教学难点:脑性瘫痪的分类、病因及诊断方法。

教学重点:脑性瘫痪的定义、临床表现及治疗方法。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、黑板、粉笔。

2. 学具:笔记本、教材、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示一位脑性瘫痪患者的康复故事,引发学生对本节课的兴趣。

2. 新课导入:讲解脑性瘫痪的定义、分类、病因、临床表现。

3. 实践情景引入:分析具体病例,让学生分组讨论、诊断并制定治疗方案。

4. 例题讲解:针对脑性瘫痪的治疗方法,讲解典型病例。

5. 随堂练习:让学生针对具体病例,运用所学知识进行诊断和治疗。

六、板书设计1. 定义2. 分类3. 病因4. 临床表现5. 诊断方法6. 治疗方法七、作业设计病例1:患儿,男,2岁,出生时因缺氧窒息,现表现为四肢肌张力增高,不能独立行走。

病例2:患儿,女,3岁,出生后患新生儿缺氧缺血性脑病,现表现为右侧肢体活动受限,语言发育迟缓。

答案:病例1:诊断:脑性瘫痪(痉挛型)。

治疗方案:康复训练、药物治疗、手术治疗。

病例2:诊断:脑性瘫痪(运动障碍型)。

治疗方案:康复训练、药物治疗、教育干预。

2. 作业要求:请同学们结合教材和课堂所学,认真完成作业。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,使学生掌握了脑性瘫痪的相关知识。

但在课堂互动方面,仍有待提高。

2. 拓展延伸:鼓励学生利用课余时间,查阅相关资料,了解脑性瘫痪的最新研究进展。

2024年《儿童脑性瘫痪》课件一、教学内容本节课我们将学习《儿童脑性瘫痪》教材的第四章“脑瘫痉挛特点与分类”,详细内容涉及脑瘫痉挛的定义、特点、分类及临床表现。

二、教学目标1. 理解并掌握脑瘫痉挛的定义、特点及分类。

2. 能够识别不同类型的脑瘫痉挛,并了解其临床表现。

3. 培养学生的观察能力、分析能力和临床思维。

三、教学难点与重点难点:脑瘫痉挛的分类及临床表现。

重点:脑瘫痉挛的定义、特点及分类。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、视频资料。

2. 学具:笔记本、教材。

五、教学过程1. 导入:通过展示一个脑瘫痉挛患儿的视频,引发学生对本节课的兴趣。

2. 新课内容:a. 讲解脑瘫痉挛的定义、特点。

b. 介绍脑瘫痉挛的分类,结合PPT进行讲解。

c. 分析不同类型脑瘫痉挛的临床表现,通过实例进行说明。

3. 随堂练习:让学生观察并分析脑瘫痉挛患儿的视频,分组讨论并回答问题。

4. 例题讲解:针对课堂内容,选取典型例题进行讲解。

六、板书设计1. 儿童脑性瘫痪——脑瘫痉挛特点与分类2. 内容:a. 脑瘫痉挛定义、特点b. 脑瘫痉挛分类c. 脑瘫痉挛临床表现七、作业设计1. 作业题目:a. 简述脑瘫痉挛的定义、特点。

b. 列举并解释三种类型的脑瘫痉挛。

c. 观察并描述一个脑瘫痉挛患儿的临床表现。

2. 答案:a. 脑瘫痉挛是指由于脑损伤导致的肌肉群持续性、不自主的收缩。

b. 三种类型:手足徐动型、痉挛型、共济失调型。

c. 答案需根据观察到的具体表现来描述。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:通过本节课的学习,学生应对脑瘫痉挛有了更深入的了解,反思自己在学习过程中的收获和不足。

2. 拓展延伸:a. 阅读教材相关章节,了解脑瘫痉挛的治疗方法。

b. 布置一篇关于脑瘫痉挛的科普文章,提高学生的写作能力和社会责任感。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的确定。

2. 教具与学具的准备。

3. 教学过程中的实践情景引入、例题讲解和随堂练习。

脑瘫课件完整版.一、教学内容本课件基于《特殊教育教材·脑瘫儿童教育》第五章“脑瘫痉挛管理与康复教育”,详细内容涉及脑瘫痉挛类型的识别、评估方法,康复教育策略以及实践操作。

二、教学目标1. 理解脑瘫痉挛的类型及其对儿童的影响。

2. 掌握脑瘫痉挛的评估方法,并能进行初步评估。

3. 学会针对不同类型的脑瘫痉挛制定合理的康复教育策略。

三、教学难点与重点教学难点:脑瘫痉挛类型的准确识别和评估。

教学重点:康复教育策略的制定与实施。

四、教具与学具准备1. 教具:脑瘫痉挛类型图解、评估量表、康复教育案例视频。

2. 学具:评估量表、记录本、笔。

五、教学过程1. 实践情景引入(10分钟)通过播放脑瘫痉挛儿童日常生活中的视频,让学生直观感受脑瘫痉挛对儿童的影响。

2. 理论知识讲解(20分钟)介绍脑瘫痉挛的类型、特征及对儿童的影响。

3. 例题讲解(15分钟)通过具体案例,讲解如何识别和评估脑瘫痉挛。

4. 随堂练习(15分钟)学生分组讨论,根据提供的案例,进行脑瘫痉挛类型的识别和评估。

5. 康复教育策略讲解(20分钟)分享针对不同类型脑瘫痉挛的康复教育策略。

6. 案例分析与讨论(20分钟)学生分组讨论案例,制定康复教育策略。

六、板书设计1. 脑瘫痉挛类型及其特征2. 脑瘫痉挛评估方法3. 康复教育策略七、作业设计1. 作业题目:分析给定案例,识别脑瘫痉挛类型,并制定康复教育策略。

2. 答案:脑瘫痉挛类型为型,康复教育策略包括……八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生阅读相关资料,深入了解脑瘫痉挛的康复教育方法。

组织实践活动,让学生在实践中提高识别和评估脑瘫痉挛的能力。

重点和难点解析1. 脑瘫痉挛类型的识别与评估2. 康复教育策略的制定与实施3. 实践情景引入与案例讲解4. 作业设计与课后反思详细补充和说明:一、脑瘫痉挛类型的识别与评估1. 识别脑瘫痉挛类型:教师应详细讲解各类脑瘫痉挛的特征,如肌张力增高、共济失调、手足徐动等。

教案名称:脑性瘫痪患儿的作业训练教学设计一、教材分析:本节课程基于《康复医学》的相关内容,主要涉及脑性瘫痪患儿的作业训练理论和实践方法。

二、学情分析:学生为康复医学专业本科生,已具备一定的医学基础知识,需要进一步掌握脑性瘫痪患儿作业训练的具体方法。

三、教学三维目标:1. 知识与技能:使学生掌握脑性瘫痪患儿作业训练的基本理论和方法。

2. 过程与方法:培养学生运用康复医学理论分析和解决实际问题的能力。

3. 情感态度价值观:培养学生关爱脑性瘫痪患儿,积极投身康复事业的态度。

四、教学重难点:重点:脑性瘫痪患儿作业训练的基本理论和方法。

难点:针对不同类型脑性瘫痪患儿的个性化作业训练方案设计。

五、教学对象:康复医学专业本科生。

六、教学任务分析:通过讲解、示范、实践等教学方法,使学生掌握脑性瘫痪患儿作业训练的基本理论和方法,提高学生分析和解决实际问题的能力。

七、教学方法:采用讲授、示范、讨论、实践等教学方法。

八、教学准备:1. 课件:脑性瘫痪患儿作业训练的相关知识。

2. 教具:脑性瘫痪患儿作业训练的相关设备和材料。

九、教学过程:1. 教师通过课件讲解脑性瘫痪患儿作业训练的基本理论,学生认真听讲并记录重点内容。

2. 教师示范脑性瘫痪患儿作业训练的具体方法,学生观察并模仿。

3. 学生分组讨论不同类型脑性瘫痪患儿的个性化作业训练方案设计,教师给予指导。

4. 学生进行实践操作,教师巡回指导并纠正错误动作。

十、教学反思与改进:根据学生的反馈,及时调整教学内容和方法,提高教学效果。

同时,注重培养学生的自主学习和创新能力,激发学生对康复医学事业的热情。