厄尔尼诺现象又称厄尔尼诺海流

- 格式:docx

- 大小:14.62 KB

- 文档页数:1

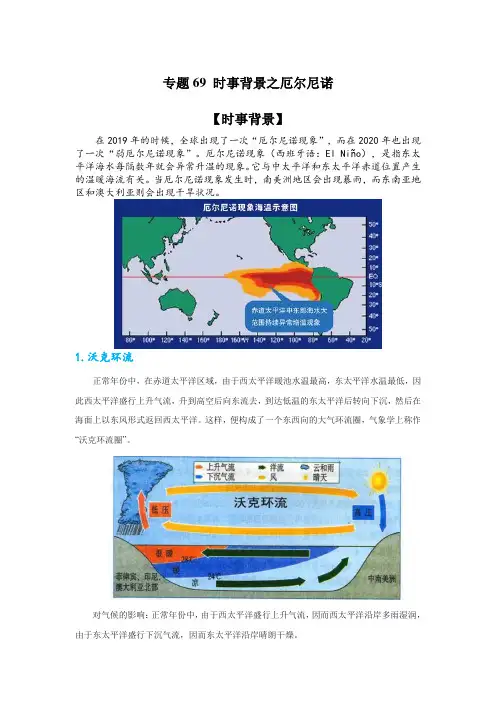

专题69 时事背景之厄尔尼诺【时事背景】在2019年的时候,全球出现了一次“厄尔尼诺现象”,而在2020年也出现了一次“弱厄尔尼诺现象”。

厄尔尼诺现象(西班牙语:El Niño),是指东太平洋海水每隔数年就会异常升温的现象。

它与中太平洋和东太平洋赤道位置产生的温暖海流有关。

当厄尔尼诺现象发生时,南美洲地区会出现暴雨,而东南亚地区和澳大利亚则会出现干旱状况。

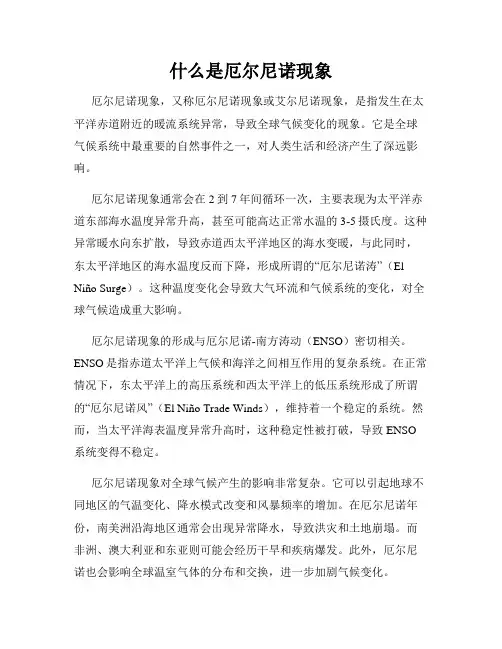

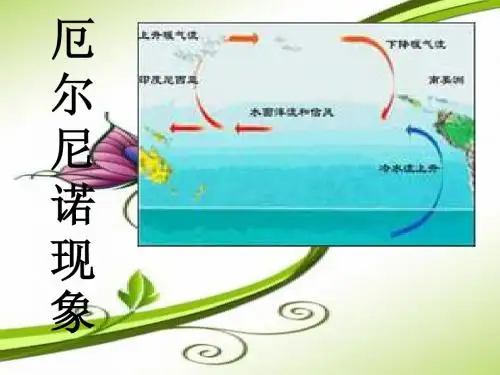

1.沃克环流正常年份中,在赤道太平洋区域,由于西太平洋暖池水温最高,东太平洋水温最低,因此西太平洋盛行上升气流,升到高空后向东流去,到达低温的东太平洋后转向下沉,然后在海面上以东风形式返回西太平洋。

这样,便构成了一个东西向的大气环流圈,气象学上称作“沃克环流圈”。

对气候的影响:正常年份中,由于西太平洋盛行上升气流,因而西太平洋沿岸多雨湿润,由于东太平洋盛行下沉气流,因而东太平洋沿岸晴朗干燥。

意义:沃克环流的强弱变化,是判断厄尔尼诺和拉妮娜现象发生的重要依据。

2.厄尔尼诺定义:厄尔尼诺是指赤道附近太平洋中部及东部的海水温度异常升高而引起全球气候变化的现象。

海温偏高大于等于0.5度,并持续6个月以上认定为一次厄尔尼诺事件。

这样赤道附近太平洋海区东西海面温度差异减小,沃克环流减弱甚至相反。

原因:东南信风的减弱,导致东南信风减弱,东太平洋冷水上翻现象消失,表层暖水向东回流,导致赤道东太平洋海面上升,海面水温升高,秘鲁、厄瓜多尔沿岸由冷洋流转变为暖洋流。

对世界气候的影响:(1)赤道太平洋西部气温降低,气压会升高。

(2)太平洋西岸降水量会明显减少。

(3)太平洋东岸降水量会明显增多。

(4)秘鲁渔场渔业资源减少。

对我国的影响:①夏季风较弱,锋面雨带偏南。

北方大部分干旱少雨,南方多雨;②东北夏季易受低温冻害影响,粮食减产;③易出现暖冬,④台风减少;⑤次年,南方易发生洪涝,如1998年特大洪水。

3.拉尼娜现象:定义:与厄尔尼诺相反的现象,指赤道附近太平洋中东部的海面温度异常降低的现象。

什么是厄尔尼诺现象厄尔尼诺现象,又称厄尔尼诺现象或艾尔尼诺现象,是指发生在太平洋赤道附近的暖流系统异常,导致全球气候变化的现象。

它是全球气候系统中最重要的自然事件之一,对人类生活和经济产生了深远影响。

厄尔尼诺现象通常会在2到7年间循环一次,主要表现为太平洋赤道东部海水温度异常升高,甚至可能高达正常水温的3-5摄氏度。

这种异常暖水向东扩散,导致赤道西太平洋地区的海水变暖,与此同时,东太平洋地区的海水温度反而下降,形成所谓的“厄尔尼诺涛”(ElNiño Surge)。

这种温度变化会导致大气环流和气候系统的变化,对全球气候造成重大影响。

厄尔尼诺现象的形成与厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)密切相关。

ENSO是指赤道太平洋上气候和海洋之间相互作用的复杂系统。

在正常情况下,东太平洋上的高压系统和西太平洋上的低压系统形成了所谓的“厄尔尼诺风”(El Niño Trade Winds),维持着一个稳定的系统。

然而,当太平洋海表温度异常升高时,这种稳定性被打破,导致ENSO 系统变得不稳定。

厄尔尼诺现象对全球气候产生的影响非常复杂。

它可以引起地球不同地区的气温变化、降水模式改变和风暴频率的增加。

在厄尔尼诺年份,南美洲沿海地区通常会出现异常降水,导致洪灾和土地崩塌。

而非洲、澳大利亚和东亚则可能会经历干旱和疾病爆发。

此外,厄尔尼诺也会影响全球温室气体的分布和交换,进一步加剧气候变化。

对于人类而言,厄尔尼诺现象的影响不仅限于气候方面。

农业、渔业、水资源管理、能源供应、自然灾害和公共健康都受到了它的影响。

准确监测和预测厄尔尼诺现象对于应对气候变化和制定应对措施至关重要。

目前,国际社会已经建立了一系列观测站和预测模型,希望能够更好地了解厄尔尼诺现象的机理和趋势,并提前采取相应措施。

总的来说,厄尔尼诺现象是一个极其复杂的系统,对全球气候和人类社会产生着重大的影响。

了解和研究厄尔尼诺现象的机理,不仅有助于预测气候变化,也有助于改善人类对气候变化的适应能力。

青岛低碳经济培训教程公共科目试题2011年度专业技术人员继续教育公需科目《低碳经济培训教程》试卷姓名:单位:分数:一、填空:1、2005年,胡锦涛主席点明了气候变化的本质即:气候变化问题既是环境问题,也是发展问题,但归根到底是发展问题。

2、科技是第一生产力,是推动国家持续发展的不竭动力。

国际社会的普遍共识是,应对气候变化的挑战最终依靠科技。

3、优化能源结构,通过利用低碳和无碳能源替代高碳能源,具有减少温室气体排放的巨大潜力。

4、新能源又称非常规能源,是只传统能源之外的各种能源形式。

5、碳关税事实上是以环境保护为名,行贸易保护之实,是贸易保护主义的新借口。

6、2008年8月29日,我国《循环经济促进法》通过,在2009年1月1日起实施。

7、发展低碳经济根本上是一种市场行为,从目前各国情况来看,在低碳转型中采用的市场手段主要有三种:可再生能源的财税激励政策、节能减排的财税优惠政策以及碳税。

8、哥本哈根的绿色交通,包括电力车、氢动力车以外,很重要的一点是其推行自行车代步9、据统计,建一平方米的房子,将向大气排放 574 千克二氧化硫。

10、在低碳消费观念的指导下实践低碳生活,还需要一个定量监测和评估个人生活碳排放的工具,即碳足迹计算器。

二、单选题1、中国油气资源相对匮乏,目前天然气在一次能源消费中的比重很低,仅( A),利用天然气替代煤炭的潜力相对有限。

A、3.9%B、9.3%C、3.7%D、7.8%2、低碳经济首次出现在官方文件,是2003年2月24日由( B)发表的《我们未来的能源----创建低碳经济》的白皮书。

A、美国B、英国C、德国D、法国3、( B )目前可以满足全球能源需求的7%或全部发电量的17%,是一项已具备竞争力的低排放并能提供大量电力的技术。

A、风能B、核能C、热能D、水能4、(B )是陆地生态系统中最大的碳库。

A、植被B、森林C、草原D、河床5、2006年制定的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,提出到2010年单位GDP 能耗比2005年降低20%左右,主要污染物排放总量减少( A )。

厄尔尼诺现象又称厄尔尼诺海流,是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象,就是沃克环流圈东移造成的.厄尔尼诺现象的基本特征是太平洋沿岸的海面水温异常升高,海水水位上涨,并形成一股暖流向南流动.它使原属冷水域的太平洋东部水域变成暖水域,结果引起海啸和暴风骤雨,造成一些地区干旱,另一些地区又降雨过多的异常气候现象.厄尔尼诺对我国气候产生严重影响.首先是台风减少,厄尔尼诺现象发生后,西北太平洋热带风暴(台风)的产生个数及在我国沿海登陆个数均较正常年份少.其次是我国北方夏季易发生高温、干旱,通常在厄尔尼诺现象发生的当年,我国的夏季风较弱,季风雨带偏南,位于我国中部或长江以南地区,我国北方地区夏季往往容易出现干旱、高温.1997年强厄尔尼诺发生后,我国北方的干旱和高温十分明显.第三是我国南方易发生低温、洪涝,在厄尔尼诺现象发生后的次年,在我国南方,包括长江流域和江南地区,容易出现洪涝,近百年来发生在我国的严重洪水,如1931年、1954年和1998年,都发生在厄尔尼诺年的次年.我国在1998年遭遇的特大洪水,厄尔尼诺便是最重要的影响因素之一.最后,在厄尔尼诺现象发生后的冬季,我国北方地区容易出现暖冬.拉尼娜现象是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象(与厄尔尼诺现象正好相反).表现为东太平洋明显变冷,同时也伴随着全球性气候混乱,总是出现在厄尔尼诺现象之后.拉尼娜现象是一种厄尔尼诺年之后的矫正过渡现象.这种水文特征将使太平洋东部水温下降,出现干旱,与此相反的是西部水温上升,降水量比正常年份明显偏多.厄尔尼诺与赤道中、东太平洋海温的增暖、信风的减弱相联系,而拉尼娜却与赤道中、东太平洋海温度变冷、信风的增强相关联.因此,实际上拉尼娜是热带海洋和大气共同作用的产物.拉尼娜对我国气候的影响:我们今年处在一个拉尼娜的状态下,就是赤道东太平洋地区的海温要比常年偏低0.5度以下,而这个现象对中国的气候影响是非常明显的,在拉尼娜现象影响下,造成东亚地区经向环流异常,这样一个环流形势非常有利于我国北方冷空气的南下.它使得我们会有一个冷冬,所以我们可以看到,今年这个冷的冬季就出现了.进入2008年以来,亚洲高压非常活跃,不断形成冷气团南下影响我国,造成大范围大风降温天气,但是由于南方今年的暖气团也很活跃,大量来自太平洋、印度洋的暖湿气流频频光顾南方地区,当来自蒙古西伯利亚的强大冷气团迅速南下至南方地区,并与暖湿气团相遇后,这一冷、一暖两个正好结合在一起.受这两个气流共同影响,所以最近一段时间,特别是在长江流域雨雪天气比较多,而且长时间维持着低温天气.如果只有强大的冷气团,而没有暖湿气团提供的大量水汽,南方只会出现大风降温天气;如果只有暖湿气团提供的大量水汽,而没有冷气团光临,则根本没有什么灾害性天气.而两者齐备的时候,灾害就降临了.在中国遭受雪灾的严重打击时,美国中部出现20摄氏度的剧烈降温,暴风雪不时出没(2008.01);百年未雪的中亚地区突降10mm大雪,刷新了巴格达100年未雪的历史(2007.12);西欧07夏季水患严重,英法损失巨大(2007夏),入冬以来,俄罗斯北部边缘地区温度连创新低,一度达到-50摄氏度……拉尼娜仍未结束,事态依旧很严重……。

自然因素。

赤道信风、地球自转、地热运动等都可能与其有关;二是人为因素。

即人类活动加剧气候变暖,也是赤道暖事件剧增的可能原因之一。

厄尔尼诺现象的发生与人类自然环境的日益恶化有关,是地球温室效应增加的直接结果,与人类向大自然过多索取而不注意环境保护有关。

最初,主要表现在由于人类活动影响了下垫面的面貌,改变了下垫面的粗糙度、反射率和水热平衡等方面,从而引起局部地区气候的变化,随着人类社会的发展,其影响的广度和深度日益增加,人类活动的影响就日益重要。

人类的各种各样的生产和生活活动,增加了全球大气的污染,影响了地球大气对太阳辐射能的反射和散射作用,减弱了入射的太阳辐射数量,从而导致气温的降低。

随着工业的发展,工业交通和生活上各种燃料的燃烧,大气中的二氧化碳的含量不断增加,据计算,从1860-1970年大气中的二氧化碳的含量约增加了10%。

二氧化碳能透过太阳的短波辐射,强烈地吸收地面的长波辐射,所以,它对地面起着保温作用。

大气的“温室效应”的强弱与二氧化碳的浓度有密切的关系。

二氧化碳浓度增加,“温室效应”的作用也增强,低层大气-对流层的温度将升高。

到2009年全球大气中二氧化碳的含量将达400ppm。

据此计算,全球大气的平均温度将升高近l℃,到2040年,将升高约2℃。

燃料燃烧后排出的烟尘微粒和自然植被被人类破坏后为大风所刮起的尘埃,以及其它人为原因所造成的尘埃,增加了大气中的烟尘、微粒的数量。

其中有许多半径小于20微米的气溶胶粒子,悬浮在大气中,犹如一把阳伞遮住了阳光,减弱了太阳辐射,导致地面气温降低。

同时,大气中的烟尘微粒又提供了相当丰富的凝结核,创造了降水形成的有利条件,增多了降水的机会。

降水的增加,对地面的气温也起到了冷却作用。

随着工业的发展,大量的废油排入海洋,形成一层薄薄的油膜散布在海洋上。

这层油膜能抑制海面的蒸发,阻碍潜热的释放,引起海水温度和海面气温的升高,加剧气温的日、年变化。

同时,由于蒸发作用减弱,海面上的空气变得干燥,减弱了海洋对气候的调节作用,使海面上出现类似于沙漠的气候。

简述厄尔尼诺现象厄尔尼诺现象又称厄尔尼诺海流、秘鲁寒流、厄尔尼诺海流。

它的形成主要是太平洋东部和中部的热带海洋的温度异常增暖,使海水表面水温度偏高的现象。

造成这一现象的原因是赤道东太平洋海面温度持续出现了6个月以上的大范围偏暖,使该海域西部表层海水的热容量和上层海水的热容量发生了显著的变化。

我国古代有许多诗句都反映了厄尔尼诺现象的美丽景色:欲把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜。

说的就是杭州西湖美景犹如西施,淡妆浓抹都很漂亮。

西湖有三面云山一面城,南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

说的是苏州西湖的秀丽景色。

游人无论在何处乘船,眼前都会闪过重重叠叠的山峰,苍翠的群山重重围绕着美丽的湖水。

夕阳西下,日落的余晖洒在湖面,波光粼粼,构成一幅绝美的图画。

所以白居易才会写出这样的诗句。

夏天的中午和夜晚是温差最大的时候,每到这时候,许多人都会感觉很不舒服。

每当厄尔尼诺现象来临时,温度的升降情况刚好与之相反,因此也被称作是冷水。

厄尔尼诺是位于太平洋东部和中部赤道地区的海水温度的异常增暖的现象。

每年都会发生一次,其中最为严重的就是厄尔尼诺现象,持续时间可达5— 9个月。

厄尔尼诺现象会影响世界气候,世界气象组织将厄尔尼诺定义为当热带太平洋海温异常升高,同时伴随着全球性气压带和风带的季节性移动,造成一个或几个海域的海水温度偏高,并且出现这种现象的概率大约是70%。

在拉丁语中,“厄尔尼诺”指的是圣婴,是圣母玛利亚怀中的小耶稣,意思是带来光明的孩子。

因为厄尔尼诺通常会给西太平洋沿岸国家和地区带来严重的洪涝灾害,所以在这些国家的语言里,厄尔尼诺叫“圣婴”。

每到了这个时候,那些语言优美的诗句都用来赞美这位小神灵。

所以为了保护环境,减轻污染,世界气象组织已经将厄尔尼诺定义为:热带太平洋海水温度异常增暖,从而使全球平均气温显著升高。

据专家分析,产生厄尔尼诺现象的原因是由于赤道东太平洋地区的海温异常增暖造成的。

从地理位置来看,厄尔尼诺现象大致分布在太平洋东部和中部海域。

什么是拉尼娜现象呢?拉尼娜现象和厄尔尼诺现象一样,都是一种海水温度大范围季节性异常变化的现象。

由此可导致一些地区的天气异常,从而形成气象灾害。

厄尔尼诺现象是指赤道太平洋中、东部每隔若干年发生一次大规模海水温度异常增高的现象。

这种现象明显出现在南太平洋东岸,即南美洲的厄瓜多尔、秘鲁等国的西部沿海。

那里是世界著名的渔场,渔业产量占世界总量的1/5左右。

可是每隔2至7年,这里的海水温度便会异常升高,结果造成鱼死鸟亡,海洋动物迁移,渔业收成大幅下降的现象。

这种现象为什么会出现目前还没有搞清楚。

它的出现一般在圣诞节前后或稍后一两个月,于是讲西班牙语的当地人把它称作了“厄尔尼诺”,即“圣婴”。

拉尼娜现象正好与厄尔尼诺现象相反,是指赤道太平洋中、东部地区海水温度异常变冷的现象。

为此,讲西班牙语的当地人就把它称作“拉尼娜”,即“圣女”的意思。

厄尔尼诺现象和拉尼娜现象都会引起全球气候系统的异常变化而形成气象灾害。

厄尔尼诺现象导致海洋上空大气层气温升高,破坏了大气环流正常的热量、水蒸气等分布的动态平衡。

这种海水和空气温度的异常升高的结果,往往是全球范围的异常天气变化。

使得一些地区到了该冷的时候冷不下来,另一些地区该热的时候热不起来;那些原来是多晴少雨的地区却出现了雨量猛增而形成洪涝灾情,那些原来雨量充沛的地区反而烈日当空久旱缺雨。

发生厄尔尼诺现象的年份,赤道太平洋中部、东部地区降雨量通常都会大大增加,而澳大利亚、印度尼西亚等太平洋西部地区则干旱不雨;北半球的很多地区都会出现冬天气温偏高而夏季气温较低的暖冬凉夏现象。

拉尼娜现象一般会紧随厄尔尼诺现象出现。

当厄尔尼诺现象出现时,赤道东太平洋表面海水温度异常升高,热量向空气扩散,热空气再被太平洋上空的大风吹走,上层海水的温度逐渐下降。

这时海洋深处的冷海水再翻上来,使得海水表面温度进一步下降。

如果大范围上层海水持续变冷达6个月以上,其温度低于常年℃以上,就形成了拉尼娜现象。

尼诺尼尔

尼尔尼诺

尼尔尼诺现象又称厄尔尼诺海流,是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象。

正常情况下,热带太平洋区域的季风洋流是从美洲走向亚洲,使太平洋表面保持温暖,给印尼周围带来热带降雨。

但这种模式每2—7年被打乱一次,使风向和洋流发生逆转,太平洋表层的热流就转而向东走向美洲,随之便带走了热带降雨,出现所谓的“尼尔尼诺现象”。

在正常年份,南美洲的西海岸有一条冷洋流——秘鲁洋流——环绕着。

洋流里含有丰富的浮游生物,因而鱼量很大(鱼以浮游生物为食)。

在东太平洋上空存在着一个反气旋(即高气压区域),热带信风于是在太平洋从东向西吹,风中包含大量水汽,使澳洲和印度尼西亚普降大雨。

但是,有时候反气旋向西太平洋移动,从而导致信风由西向东吹,并推动海水上层的暖洋流覆盖秘鲁冷洋流,使后者的温度猛升3℃—6℃。

这就是尼尔尼诺现象。

这种反常现象可持续几个月,它严重扰乱正常气候,并危害沿岸有关国家的生活条件。

譬如,在1982—1 983年的冬季,生活在秘鲁沿海太平洋中的鳀鱼纷纷逃向大海深处,使原本丰富的渔业资源一落千丈,该国的捕鱼业顿时破产。

同样,在1983年,澳洲和印度尼西亚备遭干旱和沙暴的折磨。

飓风恣意袭击玻利尼西亚,而在平常年份该群岛并无这种灾祸。

那一年全球范围气候异常.

科学家们认为,尼尔尼诺现象的发生与人类自然环境的日益恶化有关,是地球温室效应增加的直接结果,与人类向大自然过多索取而不注意环境保护有关。

厄尔尼诺是什么意思-厄尔尼诺的形成原因和周期变化厄尔尼诺是什么意思-厄尔尼诺的形成原因和周期变化厄尔尼诺暖流,太平洋一种反常的自然现象。

在南美洲西海岸、南太平洋东部,自南向北流动着一股著名的秘鲁寒流,每年的11月至次年的3月正是南半球的夏季,南半球海域水温普遍升高,向西流动的赤道暖流得到加强。

恰逢此时,全球的气压带和风带向南移动,东北信风越过赤道受到南半球自偏向力(也称地转偏向力)的作用,向左偏转成西北季风。

西北季风不但削弱了秘鲁西海岸的离岸风--东南信风,使秘鲁寒流冷水上泛减弱甚至消失,而且吹拂着水温较高的赤道暖流南下,使秘鲁寒流的水温反常升高。

这股悄然而至、不固定的洋流被称为"厄尔尼诺暖流"。

发展由来厄尔尼诺一词源自西班牙文El Niño,原意是"小男孩"或"小女孩",也指圣婴,即耶稣,用来表示在南美洲西海岸(秘鲁和厄瓜多尔附近)向西延伸,经赤道太平洋至日期变更线附近的海面温度异常增暖的现象。

进入20世纪70年代后,全世界出现的异常天气,有范围广、灾情重、时间长等特点。

在这一系列异常天气中,科学家发现一种作为海洋与大气系统重要现象之一的"厄尔尼诺"潮流起着重要作用。

"厄尔尼诺"是西班牙语的译音,原意是"神童"或"圣明之子"。

相传,很久以前,居住在秘鲁和厄瓜多尔海岸一带的古印第安人,很注意海洋与天气的关系。

他们发现,如果在圣诞节前后,附近的海水比往常格外温暖,不久,便会天降大雨,并伴有海鸟结队迁徙等怪现象发生。

古印第安人出于迷信,称这种反常的温暖潮流为"神童"潮流,即"厄尔尼诺"潮流。

形成原因当南半球赤道附近吹的东南信风减弱后,太平洋地区的冷水上泛会减少或停止,从而形成大范围海水温度异常增暖,传统赤道洋流和大气环流发生异常,导致太平洋沿岸一些地区迎来反常降水,另一些地方则干旱严重。

哪些年是厄尔尼诺年

厄尔尼诺现象又称厄尔尼诺海流,是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象,就是沃克环流圈东移造成的.正常情况下,热带太平洋区域的季风洋流是从美洲走向亚洲,使太平洋表面保持温暖,给印尼周围带来热带降雨.但这种模式每2—7年被打乱一次,使风向和洋流发生逆转,太平洋表层的热流就转而向东走向美洲,随之便带走了热带降雨,出现所谓的“厄尔尼诺现象”.

那么哪些年是厄尔尼诺年呢?自1949年有记录以来,1949年~1951年、1954年~1956年、1964年~1966年、1970年~1971年、1973年~1976年、1984年底~1985年、1988年~1989年、1995年~1996年、1998年底~2000年初、2007年底-2008年、2010年底至2012年、2014年底至2016初都发生了厄尔尼诺现象,令太平洋东部至中部的海水温度比正常低了1至2℃。

有的科学家认为,由于全球暖化的趋势,厄尔尼诺现象有减弱的趋势。

大型厄尔尼诺现象曾经在以下年份出现:1790~93、1828、1876~78、1891、1925-26、1982~83、1997~98、2014-2016。

厄尔尼诺对太平洋气候的影响

厄尔尼诺现象又称厄尔尼诺海流,是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象。

那么厄尔尼诺对太平洋气候的影响是怎样的呢?厄尔尼诺对气候的影响与预防是怎样的呢?

在科学上厄尔尼诺用于表示在秘鲁和厄瓜多尔附近几千公里

的东太平洋海面温度的异常增暖现象。

当这种现象发生时,大范围的海水温度可比常年高出3-6摄氏度。

太平洋广大水域的水温升高,改变了传统的赤道洋流和东南信风,导致全球性的气候反常。

厄尔尼诺现象的基本特征是太平洋沿岸的海面水温异常升高,海水水位上涨,并形成一股暖流向南流动。

它使原属冷水域的太平洋东部水域变成暖水域,结果引起海啸和暴风骤雨,造成一些地区干旱,另一些地区又降雨过多的异常气候现象。

厄尔尼诺的气候影响首先是台风减少,厄尔尼诺现象发生后,西北太平洋热带风暴(台风)的产生个数及在我国沿海登陆个数均较正常年份少。

《厄尔尼诺和拉尼娜现象》教案【学习目标】了解并理解,并能简述厄尔尼诺、拉尼娜现象的可能影响,通过读图并整理数据信息,绘制沃克环流示意图。

【学习过程】一、沃克环流概念:存在于赤道附近低纬度地带东西向的热力直接环流。

首先由J.皮耶克尼斯在1969年提出,他认为这和早先G.T.沃克所称的南方涛动有联系(见大气活动中心)。

在东太平洋赤道区,由于秘鲁寒流带来了冷海水,又由于东风所引起的厄瓜多尔和秘鲁沿岸的海水上翻,形成了一条从南美西岸沿赤道向西伸延的冷水舌,致使赤道区太平洋西部和东部之间,出现很大的温度差异:就多年平均来说,西太平洋和印度尼西亚地区海水的水温较秘鲁沿岸水温约高8°C以上。

这样,通过海洋对大气的加热作用,就使暖空气在西太平洋和印度尼西亚一带上升到高层之后,一部分向东流动,到达中、东太平洋冷水区上空下沉,在低层转而向西流动,形成了一个热力直接环流。

这就是太平洋地区的沃克环流。

(1)成因:“沃克环流”由1960年雅各布.皮叶克尼斯(Jacob Bjerknes)发现,是热带太平洋上空大气循环的主要动力之一。

它是指在正常情况下较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤道向西运动,成为赤道信风的一部分,当信风到达西太平洋时,受到较暖洋面的影响而上升再向东运行,如此形成了一个封闭的环流。

(2)影响:当厄尔尼诺发生时,由于海洋温度分布发生巨大变化,大气也会进行相应的调整。

中、东太平洋气压随着海温的上升而下降(高压减弱、气压降低),西太平洋气压随着海温的下降而上升(低压减弱、气压升高),热带太平洋两侧气压差值变小,导致赤道东风减弱和向东撤退,沃克环流也会被削弱。

同时,随着西太平洋暖水区向东移动,沃克环流的上升支和下沉支的位置也发生偏移,对流活动的中心移至中太平洋上空,中、东太平洋上升气流大大加强,降水显著增加;而西太平洋上升气流明显减弱,变成少雨区,形成大范围干旱。

当拉尼娜发生时,东太平洋还会变得更冷,赤道西太平洋海温可能会进一步升高,东西太平洋气压差也进一步增大,沃克环流会比正常情况更强,西太平洋也会更多雨,而东太平洋则更加少雨。

厄尔尼诺现象

佚名

【期刊名称】《今日科苑》

【年(卷),期】2012(000)017

【摘要】厄尔尼诺又称厄尔尼诺海流,是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象。

正常情况下,热带太平洋区域的季风洋流是从美洲走向亚洲,使太平洋表面保持温暖,给印尼周围带来热带降雨。

但这种模式每2—7年被打乱一次,使风向和洋流发生逆转,太平洋表层的热流就转而向东走流向美洲,随之便带走了热带降雨,出现了所谓的“厄尔尼诺现象”。

【总页数】2页(P68-69)

【正文语种】中文

【中图分类】P732

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2019年第十六届中国研究生数学建模竞赛E题全球变暖?全球气候变暖的解释是由于温室效应不断积累所致【1,2】。

事实上,由于人们焚烧化石燃料,如石油、煤炭等,或砍伐森林并将其焚烧时会产生大量的二氧化碳【3】,即温室气体,这些温室气体对来自太阳辐射的可见光具有高度透过性,而对地球发射出来的长波辐射具有高度吸收性,能强烈吸收地面辐射中的红外线,使得地球温度上升,即温室效应。

由于存在温室效应,影响地气系统【1】吸收与发射的能量平衡,能量不断在地气系统累积,从而导致温度上升,造成全球气候变暖。

许多科学家认为,全球变暖可能导致更多的极端气象的产生,导致全球降水量重新分配、冰川和冻土消融、海平面上升等威胁人类生存的因素。

不过,虽然温室气体的浓度在不断上升,但自从进入21世纪以来,10年间全球全年平均气温上升率仅为0.03℃,几乎未变化,这种现象叫作Hiatus(全球变暖停滞状态)。

正因为出现全球变暖停滞现象,使公众对全球变暖产生了怀疑【4】。

2019年1月美国2/3的地区变成了一个大冰窖,出现了“几十年一遇”的极度寒冷天气,成为有人怀疑全球变暖的依据之一。

导致分歧的原因在于观察问题的角度和范围。

今年的夏天特别热或今年的冬天特别冷是地球上局地人们的直接感受,是一种天气现象。

天气是一定区域短时段内的大气状态(如冷暖、风雨、干湿、阴晴等)及其变化的总称。

而气候则是长时间内气象要素和天气现象的平均或统计状态,时间尺度为月、季、年、数年到数十年。

气候是长时间的平均状态,在短时间内变化不大,所以人们一般感受不到。

全球变暖是在气候尺度上看全球问题。

从气候角度研究全球温度变化需要全球范围长时间的观测积累,但过去这方面的时空数据并不完整,给统计计算带来极大困难。

不仅如此,海洋吸收热量对全球气候变化的影响很大【5,6】。

观测发现海洋表面温度【2】的变化具有某种震荡特征,如年代际太平洋震荡【3】、厄尔尼诺现象(4)请用通俗易懂的文字解释:“全球变暖了,某地今年的冬天特别冷”之间的关系。

厄尔尼诺现象又称厄尔尼诺海流,是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象。

正常情况下,热带太平洋区域的季风洋流是从美洲走向亚洲,使太平洋表面保持温暖,给印尼周围带来热带降雨。

但这种模式每2~7年被打乱一次,使风向和洋流发生逆转,太平洋表层的热流就转而向东走向美洲,即带走了热带降雨。

由于太平洋是一个控制大气运动的巨大热源和水气源,因此厄尔尼诺现象的发生将引起全球气候异常。

厄尔尼诺又分为厄尔尼诺现象和厄尔尼诺事件。

厄尔尼诺现象要维持3个月以上,才认定是真正发生了厄尔尼诺事件。

厄尔诺尼现象对我国的影响一般是通过持续降雨呈现出来。

水文专家:今年长江汛情与1998年特征相似

这两天,我国长江中下游地区正接连遭受强降雨的袭扰。

自三月份以来,受厄尔尼诺影响,长江流域今年可能发生1998年量级大洪水的分析和预测不断出现在各种媒体上。

近日,央视记者前往水利部长江水利委员会,就大洪水的问题采访了有关专家。

水利部长江委水文局情报预报中心副主任杨文波告诉记者,从2014年9月以来,赤道中东太平洋海水温度偏暖的现象一直持续到现在,这是从1951年有观测记录以来,最强的一次厄尔尼诺事件。

持续时间和强度都超过了1983年和1998年的厄尔尼诺事件。

水利部长江委水文局情报预报中心副主任杨文波:海水增温对大气有加热过程,导致海洋上方的大气环流发生异常,会导致周边地区发生一些气候异常的事件。

大家知道前面两次超强厄尔尼诺事件,在长江流域当年都是降雨明显偏多,而且发生了严重的洪涝灾害,特别是1998年发生了流域性大洪水。

杨文波分析说,受厄尔尼诺事件的影响,去年夏季我国南方大部分地区降水异常偏多,而北方大部分地区降水偏少,呈现“南多北少”的降水分布特征。

入秋以后,南方地区降水比常年同期偏多,特别是去年11月份,广西、湖南和江西等地出现罕见“冬汛”。

去年冬季,全国平均降水量较常年同期偏多五成以上,创历史最高纪录。

杨文波:1月份长江流域降雨明显偏多,偏多了4成。

4月份以来,长江流域特别是两湖(洞庭湖和鄱阳湖)地区,相继发生了3次大的涨水过程,今年比往年同期提前11天入汛。

杨文波分析说,1998年长江中下游罕见地出现了两段梅雨,从五月份开始长江中下游干流的降雨就明显增多,进入六七八月主汛期,降雨更为集中强烈,最终导致全流域大洪水发生。

厄尔尼诺现象异常,冬汛发生,早汛提前,三大信号都增加了今年长江的防汛压力。

杨文波:从长期气候预测来说,今年前期的气候因子表现出来的一些特征和1998年前期的特征是很相似的,所以我们预测,今年可能会发生和1998年相似的雨水情况。