公路空间视距计算方法和检测技术

- 格式:pdf

- 大小:2.09 MB

- 文档页数:5

视距计算使用手册1. 引言1.1 目的本文档旨在提供关于视距计算的详细指南,以帮助用户正确进行相关计算。

1.2 范围此手册适用于所有需要进行视距计算的个人和组织。

2. 视距概述视距是指从观察者所处位置到目标物体之间可见部分长度。

它对许多领域具有重要意义,如交通规划、建筑设计等。

3. 计算方法介绍在这一章节中我们将介绍几种常用且有效的视角测量方法: - 几何法:通过直接测量或利用已知尺寸来确定两点之间的水平和垂直方向上相对高度差,并应用三角函数得出结果。

- 光学法:基于光线传播原理,在考虑大气折射情况下估计目标物体与观察者之间实际路径长度。

4.几何法示例步骤及公式推导说明这里给出一个简单但常见场景下使用几何法进行视角测量时候可能遇到问题解析过程:a) 确定起始点A(观察者位置)和终点B(目标物体位置)b) 测量A、B两点之间的水平距离Dc) 确定起始点A与目标物体顶部C之间的垂直高度差H1d) 计算角度θ = atan(H1/D)5. 光学法示例步骤及公式推导说明这里给出一个简单但常见场景下使用光学法进行视角测量时候可能遇到问题解析过程:a) 了解大气折射率N,通常在不同条件下有所变化。

b) 根据观察者高度h以及地球曲率半径R计算真实路径长度L0= sqrt(D^2 + (R+h)^2 )c)考虑大气折射情况, 使用修正系数K来估计实际路径长度 L=L0/K6.注意事项在进行视距计算时,请务必留意以下几个方面:- 准确性:选择合适数值并保证输入数据精确无误是获得正确结果的关键。

- 大气影响:要根据具体环境中空气密度等因素调整相应参数或采用更复杂模型。

7.本文档涉及附件请参阅随附的视距计算实例文件,其中包含了几个常见场景下的具体示范和解决方案。

8.法律名词及注释- 视角测量:通过各种方法确定观察者与目标物之间可见部分长度。

- 大气折射率:光线在大气中传播时受到空气密度变化等因素影响而发生弯曲现象。

测绘技术中道路测量方法与技巧引言:道路测量是测绘技术中的一个重要分支,它在城市规划、交通建设以及土地利用等方面起着至关重要的作用。

随着城市化进程的加快和交通运输的日益发达,对道路测量的需求也越来越大。

本文将介绍一些常见的道路测量方法与技巧,并探讨它们在实际应用中的特点和优点。

一、全站仪测量法全站仪是现代测量技术中最常用的设备之一,它结合了电子、测量和通信技术,具备高精度、快速测量的特点。

在道路测量中,全站仪可以通过直接测量、倾斜距离测量和角度反射测量等方法,对道路的长度、宽度以及曲率等进行精确测量。

全站仪测量法具有高精度、高效率和高可靠性的优点,因此在道路建设和改造中得到了广泛应用。

二、GPS测量法全球定位系统(GPS)是一种利用卫星信号进行位置测量的技术。

在道路测量中,GPS可以实现对道路中某一点的经纬度坐标的测量。

GPS测量法相比传统测量法具有高精度和无需物理接触的优点,可以方便地测量较长的道路段。

但是,由于GPS信号的干扰和遮挡等因素,其精度可能会有所下降,因此在实际应用中需要综合考虑。

三、激光测距仪测量法激光测距仪是一种利用激光束进行距离测量的设备。

在道路测量中,激光测距仪可以通过测量激光束从测量器发射到目标物体反射回来的时间,来计算出目标物体与测量器的距离。

激光测距仪测量法具有测量精度高、测量范围广和操作简单的特点,因此在道路测量中被广泛使用。

四、数据处理与分析技巧在道路测量中,数据处理和分析是非常重要的环节。

通过对测量数据的处理,可以获取道路的几何特征和变形情况,并为道路规划与设计提供依据。

常用的数据处理和分析技巧包括数据平差、数据插值和数据拟合等。

其中,平差是常用的数据处理方法,可以通过最小二乘方法,对测量数据进行修正,提高测量精度和可靠性。

五、标志物识别与测量技巧在道路测量中,标志物的识别和测量是非常重要的步骤。

标志物可以包括交通标志、路牌以及路边设施等。

通过对标志物的识别和测量,可以了解道路的功能和用途,并为道路规划和设计提供参考。

公路最大横净距(视距)计算程序使用手册二O一四年九月行车视距是汽车在道路上行驶时向前能看得见的路线距离。

为了行车安全,驾驶员应能随时看到汽车前面相当远的一段路程,一旦发现公路上有障碍物或迎面开来的车辆,能及时采取措施,防止汽车与障碍物或汽车与汽车相碰。

不论在道路的平面弯道上或在纵断面的变坡处,都应保证这种必需的最短安全视距。

行车最短安全视距的长度主要取决于车速和汽车在路面上的制动性能。

行车视距包括停车视距、会车视距、错车视距和超车视距,另外还有弯道视距、纵坡视距及平面交叉口视距。

停车视距是指驾驶员发现前方有障碍物,使汽车在障碍物前停住所需要的最短距离;会车视距是在同一车道上有对向的车辆行驶,为避免相碰而双双停下所需要的最短距离;超车视距是快车超越前面的慢车后再回到原来车道所需要的最短距离。

会车视距为停车视距的两倍。

中间无分隔带的道路应能保证会车视距,对有中间分隔带的较高级道路可仅保证停车视距。

对向行驶的双车道道路,根据需要结合地形设置具有足够超车视距的路段。

为此,在道路设计中,在平面弯道和交叉口处应注意清除内侧障碍,在纵断面的凸形变坡处,应注意采用足够大的竖曲线半径。

确定行车视距的定量数值,须研究:①汽车驾驭员的感觉时间和制动反应时间,它因人而异,且随很多自然和人为因素而变化;②汽车制动效率,它随轮胎花纹与气压和路面类型与湿滑程度而异。

视距计算程序则采用基于AutoCAD的VBA编写的应用程序,能够计算各种复杂线形的最大横净距,并能够绘制视距包络图。

本手册参照《公路路线设计规范》JTG D20-2006、《公路路线设计细则》校审稿、湖北省交通规划设计院研发视距计算程序教程等相关资料整理,如有不足之处,请见谅。

视距计算程序下载可至/sjjs下载。

目录一、............................................................................................. 概述11.1行车视距的概念 (1)1.2行车视距的计算 (1)1.3视距:相关技术指标 (3)1.4平曲线视距的保证 (8)二、计算程序简介10三、........................................................................................... 初始化11四、平面文件格式114.1、交点法平面资料 (11)4.2、积木法平面资料 (12)4.3、交点法平面资料举例 (12)4.4、积木法平面资料举例 (12)4.5、交点法应注意的问题 (13)4.6、积木法应注意的问题 (15)五、司机视点距设计线的距离文件格式15六、桩号文件格式16七、最大横净距文件格式16八、视距限值文件格式17九、断链文件格式17十、操作 (18)一、概述1.1行车视距的概念 1.1.1定义行车视距是指汽车在行驶中,当发现障 碍物后,能及时采取措施,防止发生交通事 故所需要的必须的最小距离。

视距计算公式

视距是指人眼或摄像机能够观测到的最远距离,是一个重要的物理概念。

在很多领域中,如建筑设计、交通规划、气象预测等,都需要对视距进行准确的计算。

视距计算公式是计算视距的数学公式,其计算结果可以用来确定视觉范围,并且对于安全和规划方面的决策至关重要。

视距计算公式通常涉及以下几个因素:

1. 人眼或摄像机的高度:人眼或摄像机的高度会直接影响到视距的范围。

2. 大气折射率:大气折射率与空气中的物理量有关,如温度、气压等,而这些因素会影响到光线的传播速度,从而影响视距的计算。

3. 目标高度:目标的高度会影响到视线的高度,从而影响到视距的计算。

基于以上这些因素,一般的视距计算公式可以表示为:

S = 3.57 √(h + 1.5H)

其中, S 表示视距(单位:千米),h 表示人眼或摄像机的高度(单位:米),H 表示目标的高度(单位:米)。

这个公式是基于一个假设:空气层的折射率是常数。

但实际情况下,空气层的折射率会随着高度和气温等因素的变化而变化,因此这个公式只是一个近似值。

此外,还有其他一些视距计算公式,如 Beranek 公式、Mills 公式等,它们的计算方法也略有不同,但都基于以上几个因素。

总之,视距计算公式可以帮助我们计算出视距的范围,并且对于建筑设计、交通规划等领域的决策起到了很大的作用。

但需要注意的是,由于实际情况的复杂性,这些公式只是近似值,计算结果可能会存在误差。

因此,在实际应用中,需要结合具体情况进行计算和判断。

视距测量原理视距测量原理被广泛应用于各个领域,包括地质勘探、航空航天、测绘等。

它是通过测量从观察者到目标的直线距离来确定两者之间的距离,从而实现对目标位置和大小的准确测量。

视距测量原理的基本概念是利用观察者与目标之间的视线来测量距离。

在视距测量中,观察者的视线被视为一条直线。

视线与地面平面的交点被称为视点,而目标的位置则被视为视点与目标之间的直线上的一点。

为了测量目标的距离,我们需要知道视点与目标之间的直线长度。

视距测量原理的关键是利用三角形的性质。

根据三角形的性质,我们可以通过测量两条边的长度和它们之间的夹角来计算第三条边的长度。

在视距测量中,我们可以利用观察者、目标和视点之间的三角关系来计算目标的距离。

为了测量目标的距离,我们首先需要确定观察者和目标之间的夹角。

这可以通过测量观察者与目标之间的两点之间的直线距离以及观察者与视点之间的直线距离来实现。

然后,我们可以利用三角函数来计算观察者和目标之间的夹角。

一旦我们确定了夹角,我们就可以利用三角函数的性质来计算观察者到目标的距离。

具体而言,我们可以使用正切函数来计算目标的距离。

通过将观察者和目标之间的距离除以观察者和视点之间的距离,我们可以得到观察者到目标的正切值。

然后,通过求解正切函数的反函数,我们可以得到目标的距离。

视距测量原理的应用非常广泛。

在地质勘探中,它可以用于测量地下矿藏的深度和规模。

在航空航天中,它可以用于测量航空器与地面之间的距离,以及航空器与其他航空器之间的距离。

在测绘中,它可以用于绘制地图和测量地形的高度。

视距测量原理是一种基于三角形的测量方法,通过测量观察者与目标之间的直线距离和观察者与视点之间的直线距离来计算目标的距离。

它广泛应用于各个领域,包括地质勘探、航空航天、测绘等。

视距测量原理的应用能够帮助我们准确测量目标的位置和大小,为各个领域的研究和应用提供重要的支持。

方法简介视距测量是利用经纬仪、水准仪的望远镜内十字丝分划板上的视距丝在视距尺(水准尺)上读数,根据光学和几何学原理,同时测定仪器到地面点的水平距离和高差的一种方法。

这种方法具有操作简便、速度快、不受地面起伏变化的影响的优点,被广泛应用于碎部测量中。

但其测距精度低,约为:1/200-1/300。

一、视距测量原理1.视线水平时的距离与高差公式欲测定A、B两点间的水平距离D及高差h,可在A点安置经纬仪,B点立视距尺,设望远镜视线水平,瞄准B点视距尺,此时视线与视距尺垂直。

求得上,下视距丝读数之差。

上,下丝读数之差称为视距间隔或尺间隔。

2.视线倾斜时的距离与高差公式在地面起伏较大的地区进行视距测量的,必须使视线倾斜才能读取视距间隔。

由于视线不垂直于视距尺,故不能直接应用上述公式。

二、视距测量的观测与计算施测时,安置仪器于A点,量出仪器高i,转动照准部瞄准B点视距尺,分别渎取上、下、中三丝的读数,计算视距间隔。

再使竖盘指标水准管气泡居中(如为竖盘指标自动补偿装置的经纬仪则无此项操作),读取竖盘读数,并计算竖直角。

用计算器计算出水平距离和高差。

三、视距测量误差及注意事项1.视距测量的误差读数误差用视距丝在视距尺上读数的误差,与尺子最小分划的宽度、水平距离的远近和望远镜放大倍率等因素有关,因此读数误差的大小,视使用的仪器,作业条件而定。

垂直折光影响祝距尺不同部分的光线是通过不同密度的空气层到达望远镜的,越接近地面的光线受折光影响越显著。

经验证明,当视线接近地面在视距尺上读数时,垂直折光引起的误差较大,并且这种误差与距离的平方成比例地增加。

视距尺倾斜所引起的误差视距尺倾斜误差的影响与竖直角有关,尺身倾斜对视距精度的影响很大。

2.注意事项(1)为减少垂直折光的影响,观测时应尽可能使视线离地面1m以上,(2)作业时,要将视距尺竖直,并尽量采用带有水准器的视距尺;(3)要严格测定视距常数,扩值应在100±0.1之内,否则应加以改正;(4)视距尺一般应是厘米刻划的整体尺。

二级公路视距验算摘要:一、二级公路视距验算的背景和重要性1.视距对公路交通安全的影响2.我国对二级公路视距的要求二、二级公路视距验算的方法1.传统方法a.总体布局法b.视线角法2.现代方法a.计算机辅助设计(CAD)b.三维可视化技术三、二级公路视距验算的步骤1.确定设计速度2.确定视距标准3.收集地形、地貌、道路、交通等数据4.进行视距验算5.调整设计方案四、二级公路视距验算中应注意的问题1.地形、地貌的影响2.交通标志、信号等设施的干扰3.天气条件的影响4.不同车型、驾驶员视线高度的差异五、二级公路视距验算的实践应用1.实际案例分析2.对交通安全和通行效率的提升3.对未来发展的展望正文:二级公路视距验算在我国公路设计中占有重要地位,它关乎到公路的交通安全和通行效率。

视距对驾驶员的行驶判断和反应时间有直接影响,如果视距不足,驾驶员可能无法及时发现前方障碍物,从而增加交通事故的风险。

因此,进行二级公路视距验算非常必要。

二级公路视距验算的方法有传统方法和现代方法。

传统方法主要包括总体布局法和视线角法。

总体布局法是根据道路的等级、设计速度、地形条件等要素,通过图纸分析和计算来确定视距。

视线角法是通过计算驾驶员视线与地面的夹角,来推算视距。

现代方法主要有计算机辅助设计(CAD)和三维可视化技术。

CAD 技术可以快速、准确地绘制道路设计图,并进行视距分析。

三维可视化技术则可以直观地展示道路场景,便于设计师进行视距调整。

进行二级公路视距验算的步骤如下:首先,根据道路的设计速度来确定视距标准;其次,收集地形、地貌、道路、交通等数据;然后进行视距验算,检查视距是否满足标准;最后,根据验算结果调整设计方案。

在二级公路视距验算过程中,需要注意以下问题:地形、地貌的影响,如坡度、弯道半径等;交通标志、信号等设施的干扰;天气条件的影响,如雾天、雨天等;以及不同车型、驾驶员视线高度的差异。

在实际应用中,二级公路视距验算对于提高交通安全和通行效率具有显著效果。

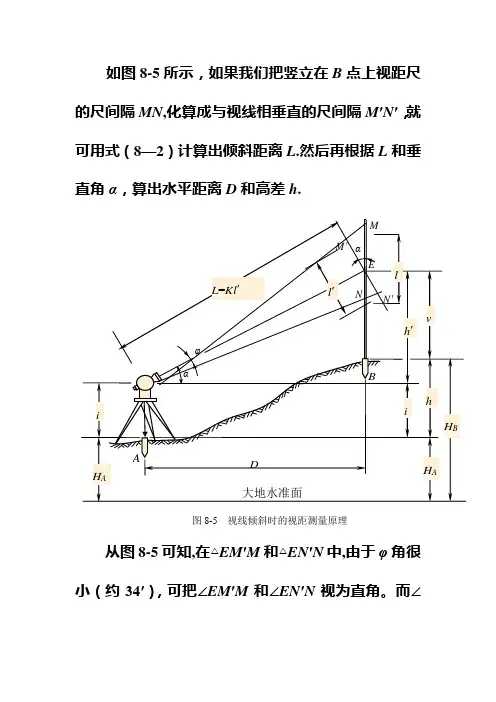

如图8-5所示,如果我们把竖立在B点上视距尺的尺间隔MN,化算成与视线相垂直的尺间隔M′N′,就可用式(8—2)计算出倾斜距离L.然后再根据L和垂直角α,算出水平距离D和高差h.图8-5 视线倾斜时的视距测量原理从图8-5可知,在△EM′M和△EN′N中,由于φ角很小(约34′),可把∠EM′M和∠EN′N视为直角。

而∠MEM ′=∠NEN ′=α,因此ααααcos cos )(cos cos MN EN ME EN ME N E E M N M =+=+='+'=''式中M ′N ′就是假设视距尺与视线相垂直的尺间隔l ′,MN 是尺间隔l ,所以αcos l l ='将上式代入式(8—2),得倾斜距离Lαcos Kl l K L ='=因此,A 、B 两点间的水平距离为:αα2cos cos Kl L D ==(8—4)式(8—4)为视线倾斜时水平距离的计算公式.由图8—5可以看出,A 、B 两点间的高差h 为:v i h h -+'=式中 h ′——高差主值(也称初算高差)。

αααα2sin 21sin cos sin Kl Kl L h ==='(8—5)所以1=α2sin+h-viKl2(8—6)式(8-6)为视线倾斜时高差的计算公式。

二、视距测量的施测与计算1.视距测量的施测(1)如图8—5所示,在A点安置经纬仪,量取仪器高i,在B点竖立视距尺。

(2)盘左(或盘右)位置,转动照准部瞄准B点视距尺,分别读取上、下、中三丝读数,并算出尺间隔l.(3)转动竖盘指标水准管微动螺旋,使竖盘指标水准管气泡居中,读取竖盘读数,并计算垂直角α。

(4)根据尺间隔l、垂直角α、仪器高i及中丝读数v,计算水平距离D和高差h。

2.视距测量的计算例8-1 以表8—1中的已知数据和测点1的观测数据为例,计算A 、1两点间的水平距离和1点的高程。

解()[]m 14.15784812cos m 574.1100cos 221='''︒+⨯⨯==αKl D Av i Kl h A -+=α2sin 211()[]m 35.6m 45.1m 45.1848122sin m 574.110021+=-+'''︒⨯⨯⨯⨯=m 72.51m 35.6m 37.4511+=+=+=A A h H H表8—1为视距测量记录计算表。

公路平曲线视距检验——最大横净距计算

FYL

一.平曲线视距检查方法:

1、视距包络曲线法

2、最大横净距法

(一)视距包络曲线

(二)最大横净距法

横净距:在弯道各点的横断面上,驾驶员视点轨迹线与视距线之间的最大距离叫横净距。

驾驶员视点位置:

高度:1.2m

平面:距未设加宽的路面外边缘1.5m,

或距路中线(如下图):

最大横净距:在弯道内所有横净距中的最大值,称为最大横净距,用h 表示。

其值可根据视距S 和弯道的曲线长L 、行车轨迹曲线半径RS 算出。

二、最大横净距计算方法:

)(5.12

m B

(一)不设回旋线的横净距计算:

1、L>S :

2、L<S :

(二)设回旋线的横净距计算:

1、圆曲线长L'>S:

2、曲线总长L>S>L'

3、曲线总长L<S: 2sin 2)2sin()22cos 1(αδαβαs s L S l R h -+-+--=S R l

arctg 6=δ)2cos 1(γ-=s R h。

二级公路视距验算

(原创实用版)

目录

1.二级公路视距验算的概述

2.二级公路视距验算的标准

3.二级公路视距验算的方法

4.二级公路视距验算的实际应用

5.二级公路视距验算的重要性

正文

【二级公路视距验算的概述】

二级公路视距验算是指在二级公路建设过程中,对其视线范围进行科学计算和验证的一种技术手段。

通过这种手段,可以确保二级公路的设计满足视线要求,从而保障行车安全。

【二级公路视距验算的标准】

我国《公路工程设计规范》对二级公路视距验算有严格的标准。

其中,主要涉及直线段、曲线段、交叉口等视线要求的标准。

这些标准是为了保证驾驶员在行驶过程中有足够的时间反应和安全距离。

【二级公路视距验算的方法】

二级公路视距验算的方法主要包括两种:一种是采用地理信息系统(GIS)和计算机辅助设计(CAD)等软件进行辅助计算;另一种是通过实际场地勘测和模拟驾驶实验进行验证。

这两种方法可以相互结合,以提高验算的准确性。

【二级公路视距验算的实际应用】

在实际的二级公路建设过程中,视距验算的结果对路线选择、设计方

案、交通安全设施布局等方面具有重要的指导意义。

通过视距验算,可以发现设计中存在的问题,及时进行调整,确保道路的安全性。

【二级公路视距验算的重要性】

二级公路视距验算是保障行车安全的重要手段。

通过视距验算,可以确保道路设计满足视线要求,为驾驶员提供足够的反应时间和安全距离,从而降低交通事故的发生率。

视距测量水平距离计算公式

视距测量水平距离计算公式是用于计算两个点之间的水平距离的算式,它通常应用于建筑、道路等场景的测量工作中。

该公式的核心概念是视距,即两个点之间直线距离的投影距离,因此该公式也被称为视距公式,下面我们来详细介绍一下该公式的具体计算方法。

视距公式如下所示:

D = √(H1² + H2² - 2H1H2cosα)

其中,D代表两个点之间的水平距离,H1和H2分别代表两

个点在水平面上的高度,α为两个点之间的水平夹角。

此公式的推导方式是:

首先我们需要确定两个点之间的直线距离,称为视距L。

视距

的计算方法可以使用三角函数和勾股定理来进行计算。

具体地:L = √(D² + h²)

其中,D代表两个点在水平面上的距离,h代表两个点之间的

高度差。

由于我们已经知道了视距L,我们可以根据三角形的余弦定理

来计算出水平距离D,即:

D = √(L² - h²)

进一步代入视距公式中,得到:

D = √(H1² + H2² - 2H1H2cosα)

其中,α为两个点之间的水平夹角,可以根据空间三角形的余弦公式来计算。

需要注意的是,在实际测量中,我们通常使用测距仪等专业工具来测量两个点的高度和夹角,然后代入视距公式中计算水平距离。

总的来说,视距公式是一种简单而实用的测量方法,适用于大多数场景中的水平距离测量。

二级公路视距验算1. 简介二级公路是指连接城市和乡村的道路,通常交通量较大,但相对于一级高速公路来说,设计标准较低。

在二级公路的设计中,视距是一个重要的考虑因素。

本文将介绍二级公路视距验算的概念、方法以及相关要求。

2. 视距验算的意义视距是指驾驶员在道路上能够清晰看到前方目标物体的最远距离。

良好的视距能够提高驾驶员对前方情况的判断和反应时间,减少事故发生的可能性。

因此,在设计二级公路时,需要进行视距验算,确保道路上各个部分的视距符合要求。

3. 视距验算方法为了进行视距验算,需要采取以下步骤:步骤一:确定目标物体首先需要确定在验算点处需要看到的目标物体。

通常情况下,目标物体可以是前方道路上的车辆、交叉口、弯道等。

步骤二:确定驾驶员眼睛高度驾驶员眼睛高度是指驾驶员眼睛距离道路水平面的高度。

一般来说,男性驾驶员的眼睛高度为1.2米,女性驾驶员的眼睛高度为1.1米。

步骤三:确定视距公式根据验算点到目标物体的水平距离和垂直距离,可以使用以下视距公式进行验算:视距 = sqrt(水平距离^2 + (目标物体高度 - 驾驶员眼睛高度)^2)步骤四:确定最小视距要求根据道路设计标准或相关规范,可以确定最小视距要求。

不同类型的道路和不同的交通情况可能有不同的最小视距要求。

步骤五:比较实际视距与最小视距要求将实际计算得到的视距与最小视距要求进行比较。

如果实际视距大于等于最小视距要求,则通过验算;如果实际视距小于最小视距要求,则需要进行相应的调整和改进。

4. 视距验算相关要求在二级公路设计中,需要满足以下相关要求:车辆行驶方向上无遮挡物验算点到目标物体的水平距离上,不能有高度超过驾驶员眼睛高度的遮挡物。

如果存在遮挡物,则需要进行相应的调整,以确保视距符合要求。

弯道处视距要求更高在二级公路设计中,弯道是一个特殊的区域,需要更高的视距要求。

因为在弯道处,驾驶员需要更早地发现前方道路上的车辆或障碍物,并做出相应反应。

不同交通情况下的视距要求不同交通情况下,对视距的要求也不同。

公路最大横净距(视距)计算程序使用手册二O一四年九月前言行车视距是汽车在道路上行驶时向前能看得见的路线距离。

为了行车安全,驾驶员应能随时看到汽车前面相当远的一段路程,一旦发现公路上有障碍物或迎面开来的车辆,能及时采取措施,防止汽车与障碍物或汽车与汽车相碰。

不论在道路的平面弯道上或在纵断面的变坡处,都应保证这种必需的最短安全视距。

行车最短安全视距的长度主要取决于车速和汽车在路面上的制动性能。

行车视距包括停车视距、会车视距、错车视距和超车视距,另外还有弯道视距、纵坡视距及平面交叉口视距。

停车视距是指驾驶员发现前方有障碍物,使汽车在障碍物前停住所需要的最短距离;会车视距是在同一车道上有对向的车辆行驶,为避免相碰而双双停下所需要的最短距离;超车视距是快车超越前面的慢车后再回到原来车道所需要的最短距离。

会车视距为停车视距的两倍。

中间无分隔带的道路应能保证会车视距,对有中间分隔带的较高级道路可仅保证停车视距。

对向行驶的双车道道路,根据需要结合地形设置具有足够超车视距的路段。

为此,在道路设计中,在平面弯道和交叉口处应注意清除内侧障碍,在纵断面的凸形变坡处,应注意采用足够大的竖曲线半径。

确定行车视距的定量数值,须研究:①汽车驾驭员的感觉时间和制动反应时间,它因人而异,且随很多自然和人为因素而变化;②汽车制动效率,它随轮胎花纹与气压和路面类型与湿滑程度而异。

视距计算程序则采用基于AutoCAD的VBA编写的应用程序,能够计算各种复杂线形的最大横净距,并能够绘制视距包络图。

本手册参照《公路路线设计规范》JTG D20-2006、《公路路线设计细则》校审稿、湖北省交通规划设计院研发视距计算程序教程等相关资料整理,如有不足之处,请见谅。

视距计算程序下载可至。

目录一、概述 (1)1.1行车视距的概念 (1)1.2行车视距的计算 (1)1.3视距:相关技术指标 (4)1.4 平曲线视距的保证 (9)二、计算程序简介 (11)三、初始化 (11)四、平面文件格式 (12)4.1、交点法平面资料 (12)4.2、积木法平面资料 (12)4.3、交点法平面资料举例 (12)4.4、积木法平面资料举例 (13)4.5、交点法应注意的问题 (13)4.6、积木法应注意的问题 (16)五、司机视点距设计线的距离文件格式 (16)六、桩号文件格式 (17)七、最大横净距文件格式 (17)八、视距限值文件格式 (18)九、断链文件格式 (18)十、操作 (19)一、概述1.1行车视距的概念 1.1.1 定义行车视距是指汽车在行驶中,当发现障碍物后,能及时采取措施,防止发生交通事故所需要的必须的最小距离。