5、炎症的类型、结局、意义

- 格式:ppt

- 大小:41.71 MB

- 文档页数:75

7、炎症名称来由:原意表示患病部位发热,好似火焰燃烧。

公元前38年,古罗马蔡里萨斯(Celsus)提出患病(体表)部位症状:发红、肿胀、发热和疼痛。

以后伽伦(Dalen)附加第五个症状:官能障碍命名法:器官名称+“炎”概念:指具有血管系统的活体组织对各种致炎因子引起损伤所发生的防御反应。

(图)一、炎症的原因⒈生物性因子:生物性病原引起的炎症又称感染。

细菌、病毒、真菌、螺旋体、寄生虫(最常见)⒉物理性因子:紫外线、烧伤、放射线等造成组织损伤后均可引起炎症反应。

⒊化学性因子:外源性化学物质如强酸、强碱、松节油等的损伤可导致炎症。

内源性化学物质,如坏死组织的分解产物,体内代谢产物的堆积也常引起炎症。

⒋异常免疫反应:异常免疫反应所造成的组织损害而引起各种类型的免疫反应性炎症。

如在皮内注射结核菌素可引起致敏动物的局部炎症。

二、病理变化(一)、变质定义:炎症局部组织的变性和坏死⒈形态变化:⑴实质:实质细胞变性、坏死⑵间质:胶原纤维肿胀、纤维素样变性、粘液样变性、毛细血管损害。

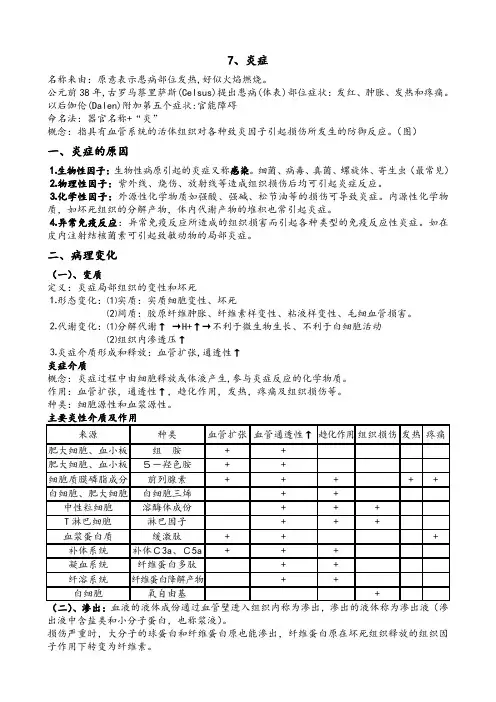

⒉代谢变化:⑴分解代谢↑→H+↑→不利于微生物生长、不利于白细胞活动⑵组织内渗透压↑⒊炎症介质形成和释放:血管扩张,通透性↑炎症介质概念:炎症过程中由细胞释放或体液产生,参与炎症反应的化学物质。

作用:血管扩张,通透性↑,趋化作用,发热,疼痛及组织损伤等。

种类:细胞源性和血浆源性。

出液中含盐类和小分子蛋白,也称浆液)。

损伤严重时,大分子的球蛋白和纤维蛋白原也能渗出,纤维蛋白原在坏死组织释放的组织因子作用下转变为纤维素。

⒈血流动力学改变⑴局部组织缺血:微动脉短暂收缩使局部组织缺血,持续几秒至几分钟不等(局部交感N兴奋)。

⑵动脉性充血:其后微循环血管扩张,血流加速,局部血容量增多-动脉性充血(炎性充血)。

是急性炎症血液动力学变化的标志,持续时间不等,长的可达几小时。

⑶淤血:随着炎症的发展,由于炎症介质的作用,血管进一步扩张,血管壁通透性升高,血管内血浆渗出,造成血液浓缩,血流变慢(淤血),此时轴流加宽,白细胞靠边并附壁,阻碍血液流动;同时由于渗出液对血管壁的压迫,血流进一步减慢,最终发展为血流停滞。

炎症的反应和结局一、炎症的反应炎症局部特征是红、肿、热、痛和功能障碍。

炎症所引起的全身反应包括发热和末梢血白细胞计数增多。

发热在感染性炎症,特别是当病原体蔓延入血时常表现很突出。

某些病毒性疾病和伤寒等炎症还能出现末梢血白细胞计数降低。

炎症局部的临床表现1.红:充血所致2.肿:渗出所致,特别是炎性水肿3.热:充血及代谢增强所致,白细胞产生的白细胞介素I,肿瘤坏死因子及前列腺素E 均可引起发热。

4.痛:离子、炎性介质、渗出物刺激压迫神经末梢所致。

5.功能障碍:实质细胞变质,代谢异常,机械性阻塞和压迫疼痛所致。

炎症的全身反应1.发热:外源性致热源细胞毒素、病毒、寄生虫等均可引起发热。

内源性致热源前列腺素E,白细胞产生的低下等,均可使皮肤血管收缩,造成机体散热降低,导致发热。

2.白细胞增多:机体防御机能的一种表现,但伤寒杆菌感染时,血中白细胞数减少。

3.单核巨噬细胞系统增生:主要表现为肿、脾和局部淋巴结肿大。

4.实质器官病变:炎症较严重时,心、肝、肾等器官的实质细胞可发生不同程度变性、坏死和功能障碍。

二、炎症的结局:大多数炎症病变,在病因消除和适当治疗后,经过对坏死组织清除、吸收,周围健康组织增生、修复,达到痊愈,少数病例致炎因子长期存在,病程迁延不愈。

极少数病例,由于病原微生物毒力强,数量多,机体抵抗力低,又未能进行及时治疗,炎症蔓延扩散,形成败血症,脓毒败血症,严重时可累及生命。

1.痊愈完全痊愈:发炎组织完全恢复其正常结构和功能。

不完全痊愈:炎症灶性坏死范围广泛,坏死组织由新生纤维组织修复,机化、包裹或钙化。

2.转为慢性机体抵抗力低下,致炎因子持续存在,病变迁延,多年不愈。

3.蔓延播散在病人抵抗力低下,或病原微生物毒力强,数量多的情况下,病原微生物可不断繁殖并直接组织间隙血周围组织器官蔓延,或向全身播散。

局部蔓延病原体经组织间隙或自然管道扩散,如肾结核可引起输尿管,膀胱、附睾结核,如肠伤寒、肠伤寒穿孔。

病理学炎症知识点详解一、炎症的概述1.炎症的概念1)炎症是具有血管系统的活体组织对各种损伤因子的刺激所发生的以防御反应为主的基本病理过程●炎症是损伤、抗损伤和修复的动态过程2)意义●利●机体的防御性反应●弊●潜在危害●严重的过敏反应——死亡●心包腔内纤维素性渗出——机化——缩窄性心包炎——心功能下降●脑实质或脑膜炎症——颅内高压——脑疝——死亡●在一定情况下应采取措施控制炎症反应2.炎症的原因1)致炎因子●生物性●最常见因素●物理性●高温、低温、放射线等●化学性●强酸、强碱等●免疫因素●各型变态反应2)炎症发生与否取决于致炎因子性质与强度和机体的反应性及作用时间3.炎症的基本病理变化1)变质●炎症早期或急性炎症●损伤性因素2)渗出●炎症早期或急性炎症●抗损伤性因素3)增生●炎症晚期或慢性炎症●抗损伤性因素4.炎症的局部表现和全身变化5.炎症的分类6.变质1)炎症局部组织发生的变性和坏死2)病理变化●实质●水肿、脂变、液化性坏死、干酪样坏死、脂肪坏死等●间质●粘液变性、纤维素样坏死3)代谢变化●局部酸中毒●组织内渗透压升高4)急性重型肝炎7.渗出1)炎区血管内的液体和细胞成分通过血管壁进入组织间隙、体腔或抵达体表、粘膜表面的过程●炎症的重要标志,在炎症反应中具有重要的防御作用2)过程●血流动力学改变——炎性充血●血管壁通透性增高——体液渗出●细胞渗出8.增生1)在致炎因子和组织崩解产物或某些理化因素的刺激下,炎症局部细胞增殖,细胞数目增多。

2)成分●实质细胞●间质细胞●巨噬细胞、血管内皮细胞、成纤维细胞3)意义●利●使炎症局限化,修复组织●弊●过度增生,影响器官功能二、急性炎症1.急性炎症过程中的血管反应1)血流动力学改变的过程●细动脉痉挛——血管扩张,血流加快——血流变慢,停滞,细胞流出2)血管壁通透性增高——液体渗出●导致炎症局部液体和蛋白质渗出的重要原因●由于血管壁的通透性增高,血液中的液体成分通过细静脉和毛细血管壁到达血管外的过程●液体进入人组织间隙称炎性水肿,液体进入体腔成为炎性积液●渗出液的作用●有利●稀释中和毒素及有害物质●为炎性灶带来营养,带走代谢产物●含补体,抗体有利于消灭病原体●纤维素——纤维蛋白网——防止细菌扩散●有利于组织修复●有利于产生细胞、体液免疫●不利●压迫临近组织●机化粘连2.急性炎症过程中的白细胞反应1)白细胞渗出●炎细胞浸润白细胞通过血管壁渗入到组织间隙的现象,炎细胞:炎症时渗出的白细胞●白细胞边集和滚动●白细胞粘附●白细胞游出炎症的最重要特征,将白细胞输送到损伤部位●白细胞通过血管壁进入周围组织的过程,阿米巴运动方式,中性粒细胞快于单核细胞快于淋巴细胞的主动游出●炎症不同阶段游出白细胞不同●急性炎症早期(6-24小时)中性粒细胞●(24小时后)单核细胞●不同致炎因子渗出的白细胞类型不同●细菌(葡萄球菌、链球菌)—中性粒细胞●病毒—淋巴细胞●过敏、寄生虫—嗜酸性粒细胞●趋化作用●白细胞向着化学刺激物所在部位作定向移动●化学刺激物趋化因子●细菌产物(外源性)●补体成分C5a、白三烯等●特点●趋化因子作用是特异的●不同白细胞对趋化因子的反应性不同●中性粒细胞、单核细胞——反应显著●淋巴细胞反应较弱2)白细胞激活●吞噬作用中心粒细胞、巨噬细胞●识别和附着●调理素:一类能增强吞噬细胞吞噬活性的血清蛋白质,主要为Ig-Fc受体和补体C3b。

炎症的病理学类型炎症是机体对组织损伤或感染的一种非特异性反应,它是一种复杂的生理和病理过程。

根据炎症的病理学类型,可以将炎症分为急性炎症和慢性炎症两种类型。

一、急性炎症急性炎症是一种短暂而明显的炎症反应,通常在感染、创伤或其他组织损伤后发生。

急性炎症的主要特点是局部血管扩张和血流增加,以及炎症细胞的浸润。

1. 血管扩张和血流增加急性炎症的早期,受损组织释放出一系列的化学介质,如组胺和前列腺素等,导致局部血管扩张和血流增加。

血管扩张使得血流速度减慢,从而有利于炎症细胞的浸润和趋化因子的扩散。

2. 炎症细胞的浸润急性炎症时,白细胞(主要是中性粒细胞)会迅速从血液中逃逸到受损组织。

这些炎症细胞通过血管壁的间隙进入组织,参与炎症反应的调节和清除病原体。

炎症细胞的浸润是急性炎症的重要特征之一。

二、慢性炎症慢性炎症是一种持续存在的炎症反应,常见于炎症无法完全清除或持续刺激的情况下。

慢性炎症的主要特点是炎症细胞的持续浸润和组织纤维化。

1. 持续炎症细胞浸润慢性炎症时,炎症细胞(如巨噬细胞和淋巴细胞)持续浸润受损组织,释放出一系列的细胞因子和化学介质。

这些细胞因子和化学介质的作用会持续刺激炎症反应,并引起组织的破坏和修复。

2. 组织纤维化慢性炎症时,炎症反应持续存在,导致组织的持续损伤和修复。

在修复过程中,纤维母细胞会增生并分泌胶原蛋白,最终形成纤维组织。

这种组织纤维化是慢性炎症的一个重要特征,常见于一些慢性炎症性疾病如类风湿关节炎和炎症性肠病等。

炎症的病理学类型主要包括急性炎症和慢性炎症两种。

急性炎症主要表现为局部血管扩张和炎症细胞的浸润,而慢性炎症则表现为持续的炎症细胞浸润和组织纤维化。

对于不同类型的炎症,我们需要采取不同的治疗策略,以促进炎症的消退和组织的修复。

第五章、炎症一、基本要求1 .掌握炎症、渗出、渗出液、炎性水肿、炎性积液、趋化作用、炎性溃疡、窦道、瘘管、菌血症、毒血症、败血症、脓毒败血症的概念;炎症基本病理变化;增生的概念、原因、增生的成份、意义。

2.熟悉渗出物的作用;白细胞的渗出和作用;吞噬作用的概念、吞噬细胞种类、吞噬过程及意义;炎症介质的概念、类型及作用;急性炎症形态学分类,各型特点、部位、举例及结局;炎症的结局;慢性肉芽肿性炎、炎性息肉、炎性假瘤的概念,好发部位及病理变化。

3.了解炎症的局部表现和全身反应;引起发热的化学物质的类型、发热机制及意义;渗出主要的三个方面变化;血液动力学改变顺序;血管壁通透性增高的机理及类型。

二、知识点纲要(一)炎症的概念1.具有血管系统的活体组织对损伤因子所发生的防御反应为炎症。

2.典型局部特征:红、肿、热、痛和功能障碍。

3.全身反应:发热和末梢血白细胞增多。

4.炎症的防御作用:液体渗出可稀释毒素;吞噬消灭病原微生物,使病灶局限;吞噬搬运坏死组织以利于再生和修复。

但是炎症对机体也有潜在的危害性。

(二)炎症的原因1.物理性因子:高温、低温、机械性创伤、紫外线、放射线等。

2.化学性因子:外源性(强酸、强碱)、内源性(坏死组织的分解产物及代谢产物的堆积)3.生物性因子:细菌、病毒、立克次体、原虫、真菌、螺旋体和寄生虫等。

4.坏死组织:坏死的组织是潜在的致炎因子。

5.变态反应或异常免疫反应:机体免疫反应异常时,可引起组织损伤,形成炎症。

(三)炎症的基本病理变化1.变质:炎症局部组织发生的变性和坏死。

变质可发生于实质,也可发生于间质。

前者表现为细胞水肿,脂肪变性及各种坏死,后者出现玻璃样变,粘液样变和纤维素样坏死等。

变质由致病因子直接作用,或由血液循环障碍和炎症反应产物直接引起。

其代谢特点为物质分解代谢增强、局部酸中毒和炎症介质的释放。

2.渗出:炎症局部组织血管内的液体和细胞通过血管壁进入组织间质、体腔、粘膜表面和体表的过程叫渗出。

炎症的结局目录/CONTENTS痊 愈 迁延不愈 蔓延扩散PART 01PART 02PART03痊 愈PART 011. 完全痊愈条件 机体的抵抗力较强/ 适当的治疗病变 ①清除病原体②溶解液化和吸收炎性渗出物和坏死组织③周围正常细胞再生和修复结局 病变组织完全恢复结构和功能。

2. 不完全痊愈条件 机体抵抗力较弱,炎症灶坏死范围较大病变 ①不易完全溶解吸收②瘢痕性修复结局 不能完全恢复其正常的结构和功能迁 延 不 愈PART 0202迁 延 不 愈原因 ①致炎因子在体内持续存在或机体抵抗力低下② 炎症反复发作,病情时轻时重结局 由急性炎症转为慢性炎症蔓 延 扩 散PART 031. 局部蔓延原因:机体抵抗力低下,病原微生物毒性强,数量多,不断繁殖① 经组织间隙蔓延,使病灶扩大。

如:疖→痈②经器官自然通道蔓延:急性膀胱炎→输尿管或肾盂肾炎2. 淋巴道扩散病原微生物经组织间隙 → 淋巴管 → 淋巴管炎,淋巴结炎3. 血道扩散① 菌血症概念: 病灶局部的细菌经血管入血流。

特点:① 血液中可查到细菌,但全身并无中毒症状;②感染性炎症的早期常有菌血症 。

如:肠伤寒和大叶性肺炎3. 血道扩散② 毒血症特点:① 伴有心、肝、肾等实质细胞的变性或坏死 。

② 血培养找不到细菌 。

概念:细菌的毒素或其毒性产物被吸收入血引起全身中毒症状,如出现 高热、寒战等中毒症状甚至中毒性休克称为毒血症。

3. 血道扩散③败血症概念:细菌入血,并生长繁殖,产生毒素,引起全身中毒症状称为败血症。

特点:① 出现高热、寒战、皮肤和黏膜的出血点,脾及全身淋巴结明显肿大等;②血培养找到细菌 。

3. 血道扩散④ 脓毒败血症概念:病灶局部的细菌经血管入血流特点:① 化脓性细菌引起败血症,同时血液中的化脓菌团可随血液到达 身体各处并引起多发性小脓肿,称脓毒败血症。

②血培养找到细菌 。

感谢您的聆听!。