永明体诗歌

- 格式:pptx

- 大小:935.62 KB

- 文档页数:10

南朝永明体诗歌风格

南朝永明体是中国古代诗歌的一种风格,是南朝刘义庆所创。

其特点有:

1. 格律严谨:南朝永明体诗歌遵循古体诗的格律要求,包括五言绝句、七言绝句等。

诗句长度控制恰当,韵脚和平仄安排合理。

2. 文辞清丽:南朝永明体诗歌注重音韵的韵律美,富有韵味和音乐感。

修辞手法灵活多样,运用比喻、夸张、对仗等手法,使诗歌显得生动、形象。

3. 内容高雅:南朝永明体诗歌的内容多涉及山水、情感、人生哲理等主题,以表达诗人的情感和感慨为主。

诗歌通常表达的是对人生、自然的思考和感悟,给人以启迪和思考。

4. 意境宛转:南朝永明体诗歌追求意境的宛转和转折,通过诗歌的布局和发展,使意境由一种状态到另一种状态的转变,给人以深厚的感受。

总之,南朝永明体诗歌风格深受人们喜爱,充满了文雅、优美的艺术魅力,对后世诗歌创作也产生了相当的影响。

齐梁体和永明体一,永明体永明体是南朝齐武帝永明时期形成的一种讲究声律的新诗体.其背景因素主要有:1.佛经翻译中印度语音的启发;2.汉语四声的发现;3.诗歌创作摆脱乐律束缚而追求音韵规范的要求;4.周顒,沈约等人的探索和诗人运用声律的自觉意识.二,沈约,谢朓的诗歌创作1.沈约是著名的永明体诗人,锺嵘在《诗品》中将其诗歌风格概括为"长于清怨"这种风格主要表现在他的山水诗和离别哀伤诗中.2.谢朓是永明体诗的代表诗人,也是齐梁时期最为杰出的诗人.谢眺最突出的贡献是对山水诗的发展和对新诗体的探索,体现在:①继承了谢灵运山水诗细致,清新的特点,通过山水景物的描写来抒发情感意趣,达到了情景交融的地步;②将永明声律运用于诗歌创作中,其诗音调和谐,体现出圆美流转的特点.谢朓善于熔裁警句,警句对仗工整,和谐流畅,清新隽永,体现了"新诗体"的特点.3.王融也是积极参与创制"永明体"的`诗人.三,何逊,阴铿等人的诗歌创作1.何逊的诗歌反映社会生活面狭窄,善于用平易晓畅的语言写景抒情,辞意隽美,意境清幽.尤长于酬答,伤别之作.2.阴铿的诗歌反映社会生活面亦较狭窄,其诗以写景见长,诗风清丽,善锻炼字句,对仗工整,讲究声韵.第二节齐梁诗人集团一,家族文学向以宫廷为中心的诗人集团的转变东晋时期门阀士族的势力达到鼎盛,一些名门望族世代习文,注重家族内部的文化教育,并由此而形成了诸多以家族为中心的文学集团,王,谢可为代表.刘宋之际,门阀政治向皇权政治回归,因此以门阀家族为中心的文学集团,也逐步向以宫廷和诸王势力为中心的文学集团转变.二,齐梁诗人集团1.萧子良文学集团.以南齐竟陵王萧子良为中心,有竟陵八友等人.2.萧衍,萧统文学集团.梁代萧衍喜好文学,倡导并鼓励文学创作.萧统受父亲影响,自己也爱好文学,便召集文士进行诗赋创作和学术研讨,他们在学术研究中成就突出,编纂了中国第一部文学选集《昭明文选》.3.萧纲文学集团.其最突出的特征是大力创作宫体诗.三,诗人集团的活动方式及其对创作的影响:齐梁时期文学集团的诗歌创作活动,方式大体一致,大多停留在宫廷,内容多是应制,应教,同题共赋,相互唱和的作品,题材单调狭窄,内容脱离社会生活.第三节从市井到宫廷一,南朝民歌从市井进入宫廷南朝皇室皆行伍出生,来自社会下层,留恋,学习市井之风.南朝乐府机构曾采集大量民歌配乐演唱,以满足统治者纵情声色的需要.统治者及宫廷文人也有润色或拟作新声歌曲的习惯.这样南朝民歌便从市井进入了宫廷.二,宫体诗:1.宫体诗的概念."宫体"之称,虽始于梁简文帝之时,然而自鲍照,汤惠休,沈约,梁武帝萧衍以及刘孝绰,王僧孺等人的艳体诗已肇其端,只是到了梁,陈之世才发展到了一个极端.关于什么是"宫体诗",曾有过不同的说法.就其内容而言,主要是以宫廷生活为描写对象,具体的题材不外乎咏物与描写女性.可以说,他们对女性的审美观照,同对器物的审美观照的心理是一样的.因而在情调上伤于轻艳,风格上比较柔靡缓弱.在描写女性的诗歌当中,绝大部分是将目光停留在女性的生活圈内,包括她们的容貌,体态,服饰及器物等方面.2.宫体诗的特点:对女性的审美观照,其中包括对女性生活,容貌,体态,服饰与器物的描写,爱情心理的刻划等,形式上追求辞藻与声色及感官的剌激.3.宫体诗的代表主要有梁武帝萧衍,梁简文帝萧纲,梁元帝萧绎,徐陵,庾肩吾父子及陈后主等人.【讲析作品】谢朓:*晚登三山还望京邑1.这首诗是谢朓的一首著名的写景抒情诗.齐明帝建武二年(495)春,诗人出任宣城太守,离京赋任之际写下了此诗.诗人在春日的傍晚登上三山还望京邑建业,满目的秀色美景,触发了诗人的去国思乡之情.2.本诗可分为三个层次:第一层为头两句,写自己登三山,望京邑;第二层为中间六句,描写了登,望所见的景色;第三层为最后六句,直接抒写了去国怀乡之情.3.本诗的主要艺术特点:(1)本诗的标题"晚登三山还望京邑"概括了诗的基本内容,其构思也围绕着登,望而自然展开.先写登三山,望京邑,但不是直接描写,而是化用旧句以陈己意.他熔炼了王粲《七哀诗》"南登灞陵岸,回首望长安"和潘岳《河阳县作》"引领望京室"的诗句,既写出了自己的登临离京,又以王粲离京适楚的飘零之感和潘岳的离京失意之情,暗示了诗人的心境.随后便是所见之景的展开,但诗人并没有让景物着上一丝的离愁别绪,而是描写了一幅绚丽多姿,生机盎然,明丽优美的春日晚景图.最后诗人直抒胸臆,表达了沉痛凄切的去国怀乡之情.本诗在结构上首尾照应,重在抒写去国怀乡之情,中间写景,来反衬去国怀乡之情,构思精巧,层次井然.(2)本诗最突出的艺术特点是写景.诗人善于捕捉景物的特点,表现手法也相当高妙."飞甍","参差"生动表现了京城建筑的特点,"丽"字表现了夕阳返照下的绚丽色彩,"皆"字显示了清晰的程度.尤其是"余霞散成绮,澄江静如练"两句,写得新奇别致."余霞","澄江"是建业晚景的特征,而令人叫绝的是恰切的比喻:锦缎般的晚霞和白练似的江水,形象而富于色彩感."散"字和"静"字是动静不同的描写角度,而前后两句又运用了俯仰观察的视角.诗句语言清新,意境优美,对仗工稳,是千古传诵的写景佳句,李白曾深情地赞叹道:"解道澄江静如练,令人长忆谢玄晖"(《金陵城西楼月下吟》)."喧鸟","杂英"两句又抓住了春日傍晚的特定景象:暮归的鸟儿喧闹鸣叫,覆盖了春洲;各种野花竞相开放,布满了郊外的芳草野地."喧","杂"显态,"覆","满"示多,用词贴切而传神.其次,写景的语言不求刻意雕琢,但也是锻炼所得,于清新明丽之中寻求自然平淡的境界.正如宋人葛立方所言:"陶潜,谢朓诗,皆平淡有思致,非后来诗人怵心刿目雕琢者所为也.大抵欲造平淡,当自组丽中来,落其华芬,然后可造平淡之境."(《韵语阳秋》) 【阅读篇目】沈约:别范安成谢朓:暂使下都夜发新林至京赠西府同僚王孙游阴铿:江津送刘光禄不及和傅郎岁莫还湘州萧纲:咏舞二首(其一) 咏内人昼眠萧绎:夕出通波阁下观妓。

永明体诗歌的艺术成就概述

哎,说到永明体诗歌,那可真是诗歌界的一股清流,让人眼前一亮,心里头那个美呀,就跟吃了糖似的,甜丝丝的。

咱们先聊聊这永明体是咋回事。

南北朝那会儿,有个叫沈约的大佬,他带着一群小伙伴,搞了个诗歌新玩法,讲究声律、对仗啥的,让诗歌读起来那叫一个朗朗上口,悦耳动听。

这,就是永明体的由来啦。

要说永明体的艺术成就,嘿,那可不是盖的。

首先啊,它的语言,简直就像溪水一样清澈,又像是微风拂过树叶,轻柔又自然。

读永明体的诗,就像是跟老朋友在树下乘凉,聊着天,听他们娓娓道来,心里头那个舒坦啊。

再来说说这形式,永明体可是把诗歌的形式玩得团团转。

它讲究对仗工整,句式灵活多变,读起来既有节奏感,又不失自然流畅。

就像是个手艺高超的厨师,把各种食材搭配得恰到好处,让人吃了还想吃。

而且啊,永明体的内容也是相当丰富。

它既能抒发诗人的个人情感,又能描绘社会生活的点点滴滴。

读永明体的诗,就像是看了一部部微电影,每个画面都那么生动,那么感人。

有时候,读着读着,就感觉自己也变成了诗中的那个人,经历着他们的喜怒哀乐。

最让人佩服的是,永明体的诗人们,他们不仅仅是玩文字游戏的高手,更是有着深厚情感和敏锐洞察力的艺术家。

他们用诗歌记录历史,反映现实,抒发情感,让后人能够透过这些诗句,感受到那个时代的气息和人们的情感世界。

总之啊,永明体诗歌的艺术成就,那真是杠杠的。

它就像是一颗璀璨的明珠,在诗歌的天空中闪耀着独特的光芒。

每次读到永明体的诗,我都忍不住要感慨一番:这诗歌啊,还真是咱们中华民族的瑰宝呢!。

古代文学史名词解释:永明体

古代文学史名词解释:永明体

永明体是一种讲究声律和对仗的诗体。

以下是小编带来的古代文学史名词解释,希望对你有帮助。

永明体是一种讲究声律和对仗的诗体,因其活跃在南齐永明年间,故称“永明体”。

代表人物是沈约、谢眺等。

他们根据四声的`规律,在创作中注意声、韵、调的相互配合和词语对偶形式的运用,创造了一种注重“音律”的新诗体。

从此,中国的诗歌开始从比较自由的形式向讲求格律的方向发展,对唐代以后的诗歌以及宋词、元曲都产生了巨大的影响。

永明体集大成的作家:庾信《哀江南赋》。

永明体诗的特点

永明体诗的特点

永明体诗是由明代诗人曹雪芹创作的一种新体诗,它是明代诗歌的高峰之作。

一、屈折法

永明体诗在诗歌表达上采用了一种叫做“屈折法”的手法,即作者用屈言折叠的方式来表达自己的想法。

采用这种手法之后,诗歌的表达会变得更加细腻,做到表里如一,富有情趣,使诗歌表达更加生动和丰富。

二、铺垫式

此外,永明体诗还特别注重铺垫式的表达,也就是通过前面的一句来暗示诗歌接下来的意思,从而为诗歌的表达增添更多的悬念,使诗歌更加含蓄而又富有哲理,从而使诗歌的表达效果更加强烈。

三、前后照应

此外,永明体诗还有一个很重要的特点就是前后的照应,即前后相互表达同一个意思,而且细节会有所变化,使诗歌表达更加精致细腻。

四、思想内容

最后,永明体诗的思想内容也很独特,尤其是其对天地人等思想的表达更是深刻,能够体现出一种深邃的意境,为读者留下深刻的印象。

永明体名词解释永明体名词解释:永明体”,亦称“富春体”。

其特点是讲究声律,内容近于“宫体”,语言接近口语,风格似李白,如徐陵、李寿的五言律诗,简洁流畅,气韵生动。

流传很广,后世很多诗人都学习过它。

“永明体”是一种由徐陵创立的新体诗,所谓“徐陵体”,就是以南朝齐武帝永明年间的著名文人徐陵的诗歌创作体制而命名的。

“永明体”的出现,具有划时代的意义,标志着古典诗歌向近体诗的演变已完成了前期的过渡,奠定了近体诗的基础。

1、它开创了我国律诗的新体裁。

2、从艺术上说,它“用典密而难解”,但却以声调、对仗、意境为主要表现手段,同时它重视音律,在形式上用严格的四声法来分平仄,对偶也非常工整,还首次在诗歌中运用“对仗”的方法。

3、另外,还开启了盛唐气象。

1、他们认为这样就可以用字不多,而表达出丰富的思想感情;2、他们写诗不限于对仗,句数也无一定的限制;3、在修辞方面他们多用对偶,并且追求声律的和谐。

除此之外,陈子昂、王维等诗人又将音乐、舞蹈、绘画等引入诗歌,使诗歌更加贴近生活。

因此,可以看到,虽然陈子昂提倡了“汉魏风骨”的创作理念,但他与“新乐府”运动的诗人们在实际的诗歌创作过程中,吸收了民歌及佛教禅理的影响,突破了齐梁诗风以抒情写景为主的局限,创造出具有更多现实内容的诗歌风格。

在中唐时期,白居易、元稹、刘禹锡等诗人致力于新乐府运动,诗歌体裁以七绝为主,不再像《诗经》那样以赋的形式来铺叙事物,使得诗歌的抒情性大大加强,抒发的情感更为直白真挚,更能反映百姓的心声,让大家更加关注现实,这使得诗歌在总体上呈现出积极、向上、健康的精神风貌。

在中晚唐时期,诗人们创作的以七律为主的诗歌呈现出较多的格律规则,字数、平仄、对仗等均有较为严格的要求,因此,这类诗歌较多地体现了唐诗向律诗的转型。

永明体诗的名词解释永明体诗是中国古代文学史上一种独特的文体,由唐代诗人永明智所创。

与其他诗体相比,永明体诗有着独特的形式和风格,以及其独特的名词解释。

本文将对永明体诗中一些常见的名词进行解释和探讨,以期更好地了解这一古代文学形式。

1. 永明体诗永明体诗是由永明智创立的一种诗歌形式。

永明智在五言绝句的基础上对诗的格律进行了一系列的变化和创新,形成了永明体诗的特有形式。

永明体诗在形式上注重音韵的对仗和平仄的变化,同时也追求内容的深刻和内涵的丰富。

2. 音韵对仗音韵对仗是永明体诗的一个重要特点。

在永明体诗中,每句诗的前两字和后两字需要在音韵上保持一定的对仗。

这种对仗使得诗歌在韵律上更加和谐,给读者带来听觉上的愉悦。

3. 平仄变化平仄变化是永明体诗的另一个重要特点。

与其他诗体相比,永明体诗在平仄的运用上更加灵活多样。

诗人可以根据需要在平仄上进行变化,以求达到意境的要求。

这种平仄变化使得诗歌在语调上更加丰富多样,增加了诗歌的表现力。

4. 深刻的内涵永明体诗注重内容的深刻和内涵的丰富。

诗人在创作中往往借助简洁而精练的语言表达出复杂的意境和情感。

通过对景物、情感、哲理等多个层面的描绘和抒发,诗人使得作品具有了更加深刻的内涵和意义。

5. 情感抒发永明体诗是诗人表达情感的重要媒介。

通过对情感的抒发,诗人可以将个人的感受转化为诗歌的美感,并传达给读者。

永明体诗中常常出现的爱情、离别、思乡等情感主题,使得作品更加贴近读者的内心,引起共鸣。

6. 层层递进的意境永明体诗往往以层层递进的方式呈现,通过对意象和情感的逐步深化,逐渐展示出作品的主题和内涵。

这种层层递进的方式使得读者在阅读中循序渐进地领悟到诗歌的意境,增加了诗歌的艺术感染力。

通过对永明体诗中一些常见名词的解释,我们更好地了解了这一古代文学形式。

永明体诗以其独特的形式和风格,以及丰富的内涵和意境,成为中国古代文学的瑰宝。

通过阅读和欣赏这些诗作,我们可以从中感受到诗人内心的情感表达和生活的感悟,同时也能够领略到诗歌之美的千姿百态。

“永明体”的形成及影响“永明体”的形成及影响撰文/林家骊在我国诗歌发展史上,南朝诗歌很值得注意。

虽然这一时期诗歌反映的社会现实比较狭窄,然而在艺术形式和写作技巧方面则有重要的进展,为唐诗的繁荣准备了条件。

而在南朝诗歌发展的三个阶段瞄p元嘉体、永明体、宫体诗)中,尤应注意“永明体”。

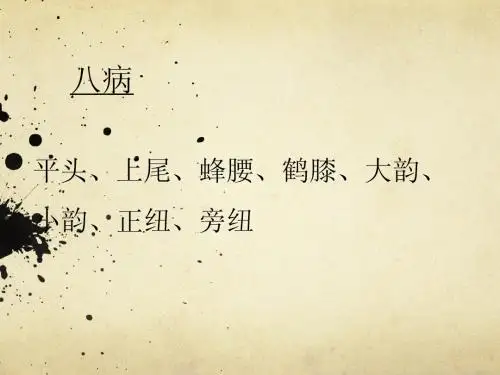

“永明体”亦称“新体诗”,这种诗体要求严格四声八病之说,强调声韵格律,对“近体诗”的形成产生了重大影响。

一、“永明体”诗产生的时代背景“永明体”诗的产生,是有其历史背景的。

首先,南齐永明年间(483—493),社会政治相对稳定,经济比较繁荣,为作家们潜心公创作,钻研声律和诗歌创作规律提供了良好的物质条件。

永明是齐武帝萧赜的年号。

萧赜自幼跟随其父齐高帝萧道成东征西讨,担任过县州郡的地方长官,有比较丰富的统治经验。

他奶多岁继位作皇帝时,已经相当成熟。

即位后,特别注意调节统治阶级与被统治阶级之间以及和北齐政权的矛盾,又注意调和统治阶级内部的关系。

因此,他在位的11年间,社会比较稳定,生产得到了较好的发展,士民富庶。

《南齐书·良政传序》说:“永明之世,十许年中,百姓无鸡鸣犬吠之警,都邑之盛,士女富逸,歌声舞节,袨服华妆,桃花绿水之间,秋月春风之下,盖以百数。

”作者萧子显是南齐宗室,虽然不无溢美之词,但多少反映了当时的现实。

其次,统治阶级对文学的重视以及文学集团的活动,大大促进了诗歌创作的繁荣和写作技巧的提高。

南朝从刘宋以来,文学的独立性大大加强,元嘉十六年(440),宋文帝在儒学、玄学、史学三馆外,别立文学馆;嗣后,宋明帝立总明观,分儒、道、文、史、阴阳为五部。

从此,文学作为一个独立的学科与经史等分开来了。

几十年间,经几代人的不断努力,终于将文学从封建统治的附庸地位中解放出来,使之得到了长足的发展。

到了南齐永明年间,由于统治阶级的重视,文士们经常受到统治集团高层人物的征召而集中到他们的门下,除担任一定工作之外,还集体进行文学创作,切磋技艺,共同探索文学内部的发展规律,为文学的发展提供了有利的条件。

永明体诗人谁的山水诗抒情与写景

摘要:

1.永明体诗歌简介

2.永明体诗人及其代表作品

3.谁的山水诗抒情与写景

4.结论

正文:

【1.永明体诗歌简介】

永明体,又称为永明诗派,是中国唐代诗歌的一种文学流派。

永明体诗歌以讲究声律、对仗和辞藻为特点,注重形式美和音乐性,是唐代诗歌的一个重要发展阶段。

永明体诗歌的代表人物有王之涣、刘禹锡、白居易等。

【2.永明体诗人及其代表作品】

永明体诗歌的代表人物有王之涣、刘禹锡、白居易等。

其中,王之涣以《登鹳雀楼》等诗篇脍炙人口,刘禹锡则以《陋室铭》等作品闻名,白居易则有《赋得古原草送别》等佳作。

这些诗人的作品,无论在抒情还是写景方面,都表现出了极高的艺术成就。

【3.谁的山水诗抒情与写景】

在永明体诗歌中,刘禹锡的山水诗抒情与写景达到了很高的境界。

他的《陋室铭》以山水为背景,通过对山水的描绘,抒发了诗人对简朴生活的向往和对世事沧桑的感慨。

另一首著名作品《乌衣巷》则通过对古代名士居所的描写,表达了诗人对历史变迁的感慨和对逝去时光的惋惜。

这些作品中,刘禹锡

巧妙地将抒情与写景相结合,使得诗歌意境深远,具有很高的艺术价值。

【4.结论】

永明体诗歌是中国唐代诗歌的一个重要发展阶段,以其讲究声律、对仗和辞藻为特点。

在永明体诗人中,刘禹锡的山水诗抒情与写景达到了很高的境界,成为唐代诗歌的瑰宝。

永明时声律极强的诗

永明体是南朝齐武帝永明时期形成的一种诗体,注重声律和对仗,代表诗人有谢朓、沈约等。

永明体的特点是追求文辞的华美和声韵的和谐,强调平仄和韵律的精确运用,注重诗歌的形式美和音乐美。

永明体的出现标志着中国古典诗歌进入了一个新的阶段,对后来的唐诗发展产生了深远的影响。

在永明体的代表诗人中,谢朓的诗作具有较高的艺术成就和影响,其诗以清新自然、明快流畅见称,对后世诗人产生了广泛的影响。

其中律极强的诗,如南北朝沈约的《早发定山》,原文如下:

夙龄爱远壑,晚莅见奇山。

标峰彩虹外,置岭白云间。

倾壁忽斜竖,绝顶复孤圆。

归海流漫漫,出浦水溅溅。

野棠开未落,山樱发欲然。

忘归属兰杜,怀禄寄芳荃。

眷言采三秀,徘徊望九仙。

律诗、永明体及其他律诗、永明体及其他吴忱文选诗薮唐诗纪事唐诗三百首详析◆吴忱尝读喻守真《唐诗三百首详析》,见其评张九龄《望月怀远》云:“律诗本来是要讲对偶的,这诗的颔联,在字面上看,似乎对得不甚工切。

不过我们要知道初唐时期律诗还没有完全成熟,所以有时未免还留存着古诗的格调。

”诗如下:海上生明月,天涯共此时。

情人怨遥夜,竟夕起相思。

灭烛怜光满,披衣觉露滋。

不堪盈手赠,还寝梦佳期。

张九龄当初盛之际,诗主清澹,无六朝靡缛之习。

此作前半截意到笔随,一片神行,颔联虽不免以虚对实,然确是律体。

不过喻氏所指的情况确实存在,却举错了例子。

唐初承六朝永明体余绪并加以变革,律诗基本体式随之确立,已臻完美,诗坛从之者蜂拥群起,历千百年而遵之勿失。

但唐人去六朝未远,仍不免受旧时代惯性制约,故尚多貌似近体而实则永明体之作,晚近文学史论者但看局部俳偶,而不解整体粘对,多有误指误举者。

胡应麟《诗薮》曰:“若唐初句格未谐者,自是六朝体。

”绝不可不加甄别。

譬如王勃,《全唐诗》录诗九十余首,其中五言四韵三十首,合五律句格者仅有八首,余皆为六朝体。

有句脚三平调者,如《散关晨度》之“石路无尘埃”;有句中四连平者,如《寻道观》之“芝廛光分夜”。

更有失粘失对者,如《麻平晚行》:百年怀土望,千里倦游情。

高低寻戍道,远近听泉声。

涧叶才分色,山花不辨名。

羁心何处尽,风急暮猿清。

及《铜雀妓》:妾本深宫妓,曾城闭九重。

君王欢爱尽,歌舞为谁容。

锦衾不复襞,罗衣谁再缝。

高台西北望,流涕向青松。

前作一二两联失于粘缀;后作三四两联除“锦衾”句与前半首平仄失粘外,“罗衣”句又平仄当联失对。

可知王勃绝大部分诗作尚未脱齐梁旧习,因此律诗之“没有完全成熟”,当指此类作品而言。

而律诗粘对体式的确立,正如郭绍虞《从永明体到律体》所说,“是由永明体到律体的一个重要关键”。

王勃之作大抵如是,而陆侃如《中国诗史》说:“在四杰集中,五律多者占二分之一,少者亦在四分之一以上。

格律之严与数量之多,都可奠定五律的基础。

浅析永明体诗歌的文化成就永明诗体在中国是个发展史上具有里程碑式的意义价值,它前承魏晋、后启唐宋,对近体诗特别是律诗的形成起到了决定性的作用。

可以说,唐诗的繁荣,正是永明体诗歌奠定的声律基础。

本文从声律、意境等方面分析了永明体的文化成就。

标签:永明体;声律;沈约南北朝时期特别是南朝齐梁陈三代是新体诗形成和发展的重要时期。

所谓新体诗,是与古体诗相对而言,其主要特征是讲究声律和对偶。

因为这种新体诗最初形成于南朝齐永明年间,故又称永明体。

1、永明体之前的诗歌在“永明体”以前,诗坛上流行的是“古体诗”,亦称“古诗”、“古风”,每篇句数不拘,有四言、五言、六言、七言、杂言诸体,不求对仗,平仄和用韵也比较自由。

唐代以后,形成了律诗和绝句,称为“近体诗”,亦称“今体诗”。

这是同“古体诗”相对而言的,句数、字数和平仄、用韵等都有严格的规定。

而这“近体诗”的雏形,就是“新体诗”,即“永明体”诗。

“永明体”的出现,标志着古体诗已暂告一段落,预示着“近体诗”的即将出现。

中国古代诗歌一直追求声律之美,但它有一个由自然声律到人为总结、规定并施之于诗歌创作的发展演变过程。

魏晋至南朝,随着诗歌创作的逐步繁荣,注重语言的形式美和音乐美,是当时诗歌发展的一个重要趋势。

尤其是“永明体”的产生,更将中国古典诗歌在完善艺术形式美的进程中向前推进了一大步,为后来唐代律诗的形成莫定了基础。

2、声律论的提出与发展新体诗产生的关键是声律论的提出,时记:永明末,盛为文章,吴兴沈约、陈郡谢朓、琅琊王融以气类相推縠;汝南周颙,善识声韵。

约等文皆用宫商,以平上去入为四声,以此制韵,不可增减,世呼为“永明体”。

(《南齐书·陆厥传》)可见,循因四声,并将其运用到诗歌创作之中而成为一种人为规定的声韵,这就是永明体产生的过程。

四声是根据汉字发声的高低、长短而定的。

音乐中按宫商角徵羽的组合变化,可以演奏出各种优美动听的乐曲;而诗歌则可以根据字词声调的组合变化,使声调按照一定的规则排列起来,以达到铿锵、和谐,富有音乐美的艺术效果。

试论古代诗歌由永明体到宫体的发展过程。

古代诗歌从永明体(五言绝句)到宫体(七言绝句)的发展可以看作是一个在韵律、结构和表达方式上的逐渐演变和扩展过程。

以下是对这一发展过程的论述:

永明体(五言绝句)作为古代诗歌的一种形式,最早出现在魏晋南北朝时期。

五言绝句以四行为一首,每行五个字,共二十字。

它具有简洁、紧凑的特点,能够表达情感和意境。

永明体的韵律整齐、平仄协调,适合于表达情感和抒发思想。

同时,五言绝句的结构相对短小,方便记忆和流传,因此得到广泛的应用。

著名的五言绝句作家有杜甫、李白等。

随着时间的推移,诗歌发展进入了盛唐时期。

在盛唐时期,七言绝句(宫体)逐渐兴起与发展。

七言绝句每行七个字,结构相对较长,要求诗人在较长的句子中展示丰富的意境和情感。

它给予诗人更多构思的空间,使诗歌表达更为丰富和细腻。

七言绝句的引入拓宽了诗歌的形式范围,使诗人能够更灵活地表达自己的思想和情感。

盛唐时期以王之涣、王昌龄、杜牧等为代表的诗人,形成了丰富而典雅的宫体诗风,为七言绝句的发展和应用做出了重要贡献。

总的来说,古代诗歌由永明体(五言绝句)到宫体(七言绝句)的发展过程,是一个从韵律、结构和表达方式上逐渐演变和扩展的过程。

从简洁紧凑的五言绝句到丰富宽广的七言绝句,诗人们通过改变韵律的延展和结构的扩展,为诗歌的表达

提供了更多的可能性。

这种发展过程不仅在形式上拓宽了诗歌的发展空间,同时也丰富了诗歌的意境和表达方式,为古代诗歌的繁荣和发展奠定了基础。