K离子被排出后,又形成了内负外正的电位差。 5、递质与受体的结合促使第二信使释放到突触后细胞中。 消退抑制、分化抑制、延缓抑制、条件抑制

6、第二信使扩大第一信使的作用。

4、突触后去极化开始的时间比前冲动到达突触的时间约 级量反应:与全或无规律相反,其电位的幅值随阈上刺激的强度的增大而变高,反应的频率并不发生变化。

如肌肉的运动和腺体的分泌等. 三、神经信号在突触处的整合作用 2、化学递质与突触后膜中的受体蛋白结合引起膜电位的变化,在某些突触上是去极化的变化(兴奋),在另一些突触上是超极化的变化(抑制)。

能相反。 抑制:表现为机体受到外界动因作用时外表上没有反应或反应降低.

1、神经冲动传到突触终端,促使突触泡释放递质进入突触间歇。

神经细胞膜的内外保持离子的一定梯度,以准备在受 (大脑有上千亿个神经元,分为约150种类型,平均每个神经元与其他神经元可形成2000种左右联系。

这种电流使临近细胞膜的通透性发生变化,产生动作电位。

如肌肉的运动和腺体的分泌等.

在抑制突触上,递质打开Cl-门,产生超极化现象

到刺激时产生动作电位。) 7、酶使第二信使丧失活力。

2、消减作用

在兴奋性前突触作用的同时,还有抑制性前突 触的作用,突触后神经元是否产生神经冲动,取决 于兴奋和抑制的代数总和。(兴奋为正、抑制为负) 如果正负的代数和是一足够大的正数,则突触后神 经元仍能产生神经冲动,反之,得一负值,即为抑 制。

3、时间的总和作用

如果起作用的突触为数虽少,但有一连串的 神经冲动到达突触,使他们对突触后膜连续地 施加兴奋性影响,也可以使突触后神经元的轴

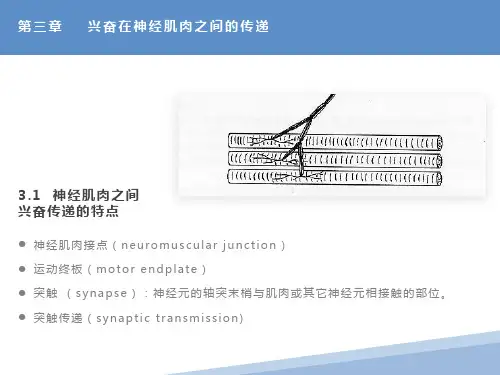

第三章神经信号传导过程

几个概念

静息电位:静息状态下,细胞膜外Na+浓度较高,膜内K+ 浓度较高,这类带电离子因膜内外正离子浓度差造成膜 内外大约负70-90毫伏的电位差,称为静息电位(极化现 象). 动作电位:神经细胞受刺激时,细胞膜的通透性迅速发生 变化,Na+通道临时打开,Na+被泵入 细胞膜内部,使细 胞膜内正电荷迅速上升,并高于膜外电位,形成内正外负 约40毫伏的电压差,称为动作电位(去极化现象).