古代城市建设史第一讲

- 格式:ppt

- 大小:3.56 MB

- 文档页数:26

【其他】中国古代城市建设史概述【其他】中国古代城市建设史概述中国古代城市建设史概述在我国历史上,曾出现过不少宏伟壮丽的伟大城市,集中表现了古代经济、文化、科学、技术等多方面的成就,在城市选址、城市供排水、城市交通、防火、城市绿化和风景区、城市规划等方面,都有过卓越的成就和经验。

1、城市开展沿革:商周时期,城意味着国家,受封的诸侯国有权按爵位等级建造相应规模的城。

到战国时期,周朝的条令不在起作用,各地按需要自行建城,城市规模和城市分布密度大大提高。

秦统一全国后,取消分封诸侯的制度,实行中央集权的郡县制,城市成为中央、府、县的统治机构所在地。

以后两千年的封建社会中,这一体制根本沿袭下来。

2、城市选址:中国古代城市选址原那么可以概括为以下几个方面:选择适中的地理位置,即择中原那么;考虑可持续开展的因素,即‘度地卜食,体国经野‘的原那么;考虑自然景观及生态因素,提出‘国必依山川‘的原那么;考虑设险防卫的需要;考虑水源及交通问题,往往选择水陆交通要冲。

3、城郭之制:从春秋一直到明清,除秦始皇的咸阳外,其他各朝的都城都有城郭之制。

城郭之制即‘筑城以卫君,造郭以守民‘,‘内之为城,外之为郭‘的城市建设制度。

一般京城有三道城墙:宫城〔大内、紫禁城〕、皇城或内城、外城〔郭〕;府城有两道城墙:子城、罗城。

4、筑城方法:夏商时期已出现了版筑夯土城墙;唐以后,渐有用砖包夯土墙的例子;明代砖产量增加,砖包夯土墙才得到普及。

城门门洞结构,早期用木过梁,元以后砖拱门洞逐渐推广。

水乡城市依靠河道运输,均设水城门。

此外为防御侵袭,有些城市还设有‘瓮城‘,‘马面‘,城垛,战棚、城楼等设施。

5、都城布局:中国古代有两种城市形式:一种为方格网式规那么布局,多为新建城市,受礼制思想影响,如?考工记?中所述:‘匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市‘。

实例较多,如北魏、隋、唐的洛阳,隋、唐的长安,元大都与明、清北平;另一种为较为自由的不规那么布局,多为地形复杂或由旧城改建的城市,受地形或现状影响较大,所谓‘凡立国都,因天材,穷地利。

中国城市建设史-明清城市课件 (一)中国城市建设史-明清城市课件,是一门旨在介绍明清时期中国城市建设的历程及其影响的课程。

明清时期是中国城市发展史中一个关键的时期,它的城市建设不仅形成了独特的城市风貌,而且对于后来的城市建设产生了深远的影响。

本文将从以下几个方面对这门课程进行介绍。

一、明清的城市建设明清时期是中国城市建设历史上一个非常重要的时期。

在明初,随着明朝统治的建立,建德、长安等古城的遗址开始了修缮,并且开始了大规模的城市建设。

明中叶,在全国大规模修建长城的同时,也开始对各大城市进行规划和修建,如北京、南京、金陵等。

明代的城市建设,尤其是北京的城市建设,为全国城市建设打下了基础。

清朝继承了明代的建设成果,并进行了大量的城市规划。

清朝的城市建设,不仅在数量上超越了明代,而且在城市规划、修建、管理等方面也都有着显著的进步。

具体来说,清朝的城市建设主要表现在以下几个方面。

①城市规划:清代重视城市规划,制定了许多地方性和全国性城市规划,如《北京城规划图》、《杭州城市平面图》等。

这些规划从总体上规划了城市的功能区、市政公园、水系系统等。

②城市修建:清代大量修建了许多城门、城墙、城楼、园林等建筑。

其中比较著名的有专门为外国人居住修建的法租界等。

③城市管理:清代的城市管理措施比明代更为成熟,如设立街道巡捕、建立市政公园等。

这些措施有力地提高了城市生态环境和市民居住环境的质量。

二、明清城市建设对于中国城市建设的影响明清的城市建设,对中国城市建设产生了深远的影响。

①对于城市规划的影响:明清时期挖掘了水系系统,并将其纳入城市规划中,大力推广园林设计和建筑,形成了“官方规划+民间布局”的格局。

②对于城市建筑的影响:明清时期城市建筑经历了从单纯实用到美学意义上的转变,如建造宫殿、园林、照壁、牌坊等建筑,从而使城市建设变得更加壮美。

③对于城市管理的影响:明清时期的城市管理措施,提高了城市管理的科学性和规范性,为现代城市管理奠定了基础。

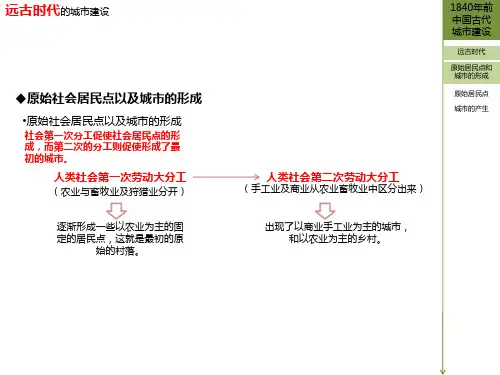

070l104班城建史复习资料中国城市建设史第一篇古代部分绪论一、城市的起源l、在原始社会.随着农业的出现为标志的第一次人类劳动大分工.逐渐产生了原始的固定的居民点:2、最早的城市是人类社会在第二次劳动大分的的产物(商业手、工业是从农业中分离出来的)3.出现在从原始社会走向奴隶社会过渡到时期:4、城市是伴随着私有制和阶级产生的二、城市概念的变迁1.城与廓、市与井的区别城廓——城郭:城墙城郭之别:筑城以卫君.造郭以守民内之为城.外之为郭2、城市的原始定义:防御功能、商品交换的职能、固定的居民点3、城市社会时期城市定义的延伸城市的原始职能、一级法律实体、精神寓意4、现代城市的定义:·聚集一定数量的人口,以非农业活动为主·区别于农村的社会组织形式·是一定地域中经济、政治、文化的中心·要求相对集中·城市必须提供必要的物质设及良好的生态环境·根据共同的社会需要而进行各方面协调运转的社会实体·有继承和廷文化传统的使命第一章我国原始居民点的形成原始居民点初步且有城市最基本的集中的特征(城市最大特征是聚集)二、中国城市的形成我国城市是在原始杜会群体井向奴隶社会过渡的时期产生(公元前3000年——公元前2000年)大概在夏朝后期已基本形成(约公元前17世纪左右)河南偃师市二里关村古城——我田古代城市形成的城市。

商朝城市实例(公元前6一ll世纪)河南偃师市乡沟商城总体布局:富城居中、三套城墙、追求方正开创了以后历代都城多道城墙和宫城局中的先河.第二章殷周时代的城市西周的城建制度西周是我园古代城市规划思想最早形成的时代‘周札.考工记》记载:匠人营园.方九里,旁二门.国中九经九纬,经涂九轨.左祖右杜.前期后市.市朝一夫.(夫为面积,100宙:以左为尊.左祖)….经涂九轨.环涂七轨.野涂五轨.环涂以为诸侯经涂.野涂以为都经涂.‘周礼.考工记'记载的城市形制是儒家礼制思想的体现.3、城市建设体制a、三级城市系统:王城、都城、都邑各城的等级都是以2为等级差数,体现等级制度b、中国古代城市规划.·城市主体规划结构——三道城墙·礼制规划秩序一富城居中(中轴对称)·经纬涂道路系统C、影响从曹魏邺城、唐长安城到元大都和明清北京城.‘周礼.考工记'的城市形制对于中园古代都城的影响得到越来越完全的体现.第三章春秋战国时代的城市(战国纷飞,百家争鸣)l、赵邯郸特点:a、由宫城与大城两部分组成b、宫城独立成城,与大城相隔一段距离c、宫城由三个小城组成.成“品”字形.2、齐临淄特点:a、内外城组成b、内城镶嵌在外城西南角c、城市形态不规整d、城墙和道路并不很直.而是根据地形河流等自然条件灵活设计.尤其是东城墙c、体现了管子的规划思想3、淹城特点:a、三道城墙.分为王城、内城、外城b、三道城埔外都有护城河c、三道城墙都只有一个旱路城门,且不在一个方向.三、春秋战田时期域市发展和建设的特点l、城市数量激增.规模扩大2、城市经济职能增强.市民生活丰富多样3、出现了新的比较科学的城市规划理论4、列国都城一般由大小城组合.并有多种组合方式齐临淄——小城在大城一角鲁国曲阜——内外两重燕大都——大小城并联赵邯郸——人小城相隔一定距离第四章秦汉时代的城市1、秦咸阳:秦统一六团.都市急剧扩大规模到了无以加的程度咸阳之旁.二百里观二百七十复单道相连a、主要城市建设:六国宫室于渭水北岸;迁徙六国贵族和富豪十二万户于咸阳城:作朝官于渭南上林苑中b、特点:规模久.用地规模无法确定.人口将近百万.占地很广.布局较松散2、汉长安:是在长安、阳乡和建章乡的基础上发展起来的,追求规整a、规划布局与战田时期很不一样b、部分体现‘周礼考工记'的记载c、宫殿占据城市的很大空间d、居住实行“闾里制”.共有160个闾里3、东汉洛阳a、邙山.洛水b、“九六城”c、总面积约9.5平方公里d、12城门不均匀分布c、以南宫和北宫为主的宫殿占洛阳城总面l/3以上f’已不拘泥于‘周礼.考工记>的规制三、秦汉时期城市发展和建设的主要特点l、郡县制的推行.行政中心城市,得到了大量发展2、城市分布她地大为扩展3、众多商业中心城市兴起4、国际贸易城市也有了发展城市建设方面:居住实行“闾里制”.都城实行“多宫制”第五章三国至隋唐时期的城市l、曹魏邺城(“七五城”.东西七里,南北五里)a、平面图b、平面布局:平面呈横长方形.城市分成南北两部分.御苑一铜雀园兼具游赏与军事堡垒功能c、曹魏邶城规划特点·城市有了明确的功能分区;·宫城由多宫变为单一宫城.且位于城北正中·方格网状的道路系统·宫城与坊里不复相参的规整的坊里·中轴纵贯全城呈对称布置.这种手法对以后的都城分布有很大影响2、北魏洛阳(北魏孝文帝迁都洛阳)a、平面图b、城市布局c、规划特点:单一的宫城:三套城垣:宫城、内城、外城道路成方格状中轴线(自南向北.干道一衙署一宫城—御苑)全城寺院多.重视宗教d、意义。

中国城市建设史PPT资料整理中国城市建设史幻灯复习资料整理第一讲原始社会居民点及殷周时代的城市一.大河流域的亚非文明古国:非洲尼罗河流域——古埃及亚洲两河流域——古巴比伦亚洲印度河流域——古印度亚洲黄河流域——古中国二.原始社会的发展背景旧石器时代——中石器时代——新石器时代农业的产生——劳动的分工——固定的居民点原始居住形式:穴居、巢居、半穴居、地面建筑《吕氏春秋恃君览》:“昔太古尝无君矣,其民聚生群处,知母不知父,无亲戚、兄弟、夫妻、男女之别,无上下、长幼之道,无进退、缉让之礼,无衣服、履带、宫室、蓄积之便,无器械、车舟、城郭、险阻之被。

”《礼记礼运》:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。

男有分,女有归,货恶弃其地也。

不必藏于己,力恶其不出于身也,不必为己。

是故谋闭不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是为大同。

三.母系氏族公社聚落1.母系氏族公社的经济和生活原始农业原始手工业——新石器时代无贵贱贫富和阶级的差别《管子君臣下》:“古者未有群臣上下之别,未有夫妇妃匹之合。

”妇女在社会生活中占有重要地位刻画符号灵魂不灭、崇拜祖先自然神 2.母系氏族公社聚落3.母系氏族公社聚落的特点图——河姆渡原始居民的水井和草棚,他们还在地上打桩,上铺木板,建成上下两层的住房。

半坡居民的房屋是半地穴式的,目的是为了取暖。

四.母系氏族公社聚落——距今约七千年到五千年黄河流域:黄河上游——马家窑文化仰黄河中游——关中地区:西安半坡陕西临潼姜寨韶陕西宝鸡北首岭中原地区:河南密县莪沟北岗文郑州大河村仰韶文化晚期河南安阳后岗化黄河下游:大汶口文化长江流域:大溪文化、屈家岭文化、北阴阳营文化、马家浜早期文化、青莲岗文化、河姆渡文化湖南澧县三元宫文字xx:李冉仝昕韩文雪1 中国城市建设史幻灯复习资料整理浙江省余姚县河姆渡村辽河流域:红山文化珠江流域五.母系氏族公社聚落的特点1.氏族聚落采取居住与生产基地配套建置的体制进行规划。

城市发展史讲义开篇:城市发展史专题之一王权、商业与城市发展——城市发展的动力及中国古代城市发展迟滞问题探索整个一部城市发展史,可以归纳为裂变与整合的过程。

之所以称之为裂变,是较之与一般的变革,其具有革命的意义,此前城市固有的秩序在某种外力的作用下离析解构,与介入的参变因素及其引发的新的功能要素一起,重新组合,寻求新的整体功能和结构方式。

裂变之后,是一段整合时期,新秩序在尝试和协调的过程中逐步建立,以至达到它最终的形式。

裂变和整合,在登高和平步两个方向上,共同构成城市进步的阶梯。

纵观历史,城市的发展就是这么一种实质。

王权、商业和工业,是城市产生和发展史上的三大参变因素,相应构筑了城市发展的三个台阶。

一、王权在城市诞生中的作用城市在根本上讲是生产力发展,社会进步的产物,但在它集聚、生成以及之后相当长的一段时间内朝着一定的方向定型的具体过程中,总是要受控于一些具体的力量。

一面是生活的自然需求,一面是王权的意志,这是概括了的城市在初始阶段所遵循的全部主客观原因,它们共同决定了城市的物质要素及其结合方式。

相比之下,作为主观原因的王权意志表现得更为活跃,正是它的种种表现使得城市同以往的村落有了本质的差异。

应该说,村落过去所有的功能和要素基本上都被城市所承继,但在王权的介入下,一切又有了新的变化。

现在,人们将分散和集中作为区别村落和城市的基本特征,但集中不仅是物质要素在空间上的简单聚拢,更重要的在于集体力量的凝结和统一意志的形成,而这种状态是在王权的驯服下才得以实现的。

因此,城市的诞生不是人们欣喜的创造,而是充满着激烈的冲突和残酷的斗争。

历史,总是这么一种无奈的二律背反,文明往往要用不文明的形式来创造。

剩余的人力,剩余的粮食及种种,虽然村庄为城市生活准备了充分的条件,并且在物质和精神两方面孕含着城市的胚胎构造,但它不会自动转化,向更高的形式迈进。

作为新石器时代农业文化达到巩固的形式代表,村庄在经过几千年的发展达到了这么一种限度后,因循与守旧等保守成分成为它的主要品质,很难有内在动力去争取进一步的发展。

第一讲原始社会居民点及殷周时代的城市(by ucs)重点:1、《周礼·考工记》的主要内容及影响2、原始居民点的特征3、城市产生的时期4、城市产生的条件5、名词解释“邑、都、市、城、廓、国”内容:一、原始居民点的形成与特征1、原始社会的发展背景p1 1-1旧石器时代——中石器时代——新石器时代农业的产生——劳动的分工——固定居民点2、原始居民点的形成?农业生产逐渐成为主要的生产方式,氏族部落的形成,就必然产生聚族而居的固定居民点。

母系氏族公社聚落父系氏族公社聚落3、原始居民点的特征p4-5 1-3(1)、位置:背山面水的高爽地段,多在第二台地上(2)、规模:大小不等(3)、由成群成片的房屋建筑组合而成,布局也有一定的规律,适应当时部落的生活方式。

(4)、已有一定的分区二、中国城市的形成和产生1、城市产生的时期p7最后一段1-4原始社会解体向奴隶社会过渡时期2、城市产生的条件(1)、生产力的反战(2)、私有制的出现,阶级分化(直接原因)(3)、精神文化的繁荣(4)、频繁的战争(5)、夯筑技术的发展3、城市形成的标准(1)、一定规模(2)、一定永久性大型建筑(3)、一定手工制造地方(4)、基础设施(5)、市三、殷周时代的城市1、殷周时代的社会背景p9 2-前言2、殷周时代的城市p9-12 2-1 2-2商城(郑州)p9 殷墟(安阳小屯)p11 周代都城p123、殷周时代的邑、都、市、城、廓、国p13-14 2-3邑:卜辞中象形土地和人民,可见并不仅是指城市,而是泛指所有的居民点。

市:交易场所,“日中为市,召天下之民,聚会天下货物,各易而退,各得其所。

”(《周易》)都:“凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑。

”(《左传》)(邑和都得区别)城(或)与国:周代……国与城意义也同……城是防御性的构筑物。

城与廓:廓比城大,或城在廓内,城廓均是防御性的。

奴隶主贵族居城内,一般人民居城外廓内。

一般外城为廓,内城为城。