2021年高中地理第四章 常见地貌类型

- 格式:pptx

- 大小:77.28 MB

- 文档页数:51

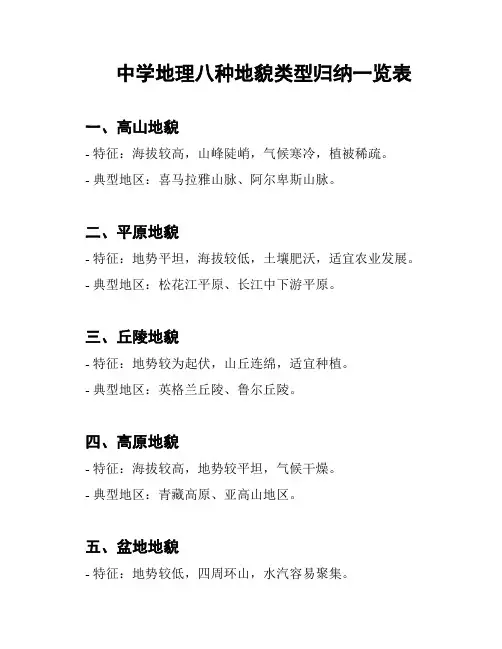

中学地理八种地貌类型归纳一览表

一、高山地貌

- 特征:海拔较高,山峰陡峭,气候寒冷,植被稀疏。

- 典型地区:喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉。

二、平原地貌

- 特征:地势平坦,海拔较低,土壤肥沃,适宜农业发展。

- 典型地区:松花江平原、长江中下游平原。

三、丘陵地貌

- 特征:地势较为起伏,山丘连绵,适宜种植。

- 典型地区:英格兰丘陵、鲁尔丘陵。

四、高原地貌

- 特征:海拔较高,地势较平坦,气候干燥。

- 典型地区:青藏高原、亚高山地区。

五、盆地地貌

- 特征:地势较低,四周环山,水汽容易聚集。

- 典型地区:塔里木盆地、西伯利亚大平原。

六、河流地貌

- 特征:由河流侵蚀和运输的结果,河道纵横交错。

- 典型地区:亚马逊河流域、密西西比河流域。

七、湖泊地貌

- 特征:由湖泊形成的地形,水资源较丰富。

- 典型地区:五大湖区、巴尔干半岛湖泊地带。

八、海岸地貌

- 特征:地形复杂多变,受海洋侵蚀和沉积影响,具有海滨风光。

- 典型地区:大西洋海岸、印度洋海岸。

以上为中学地理八种地貌类型的归纳一览表。

这些地貌类型在不同地区的分布和特征有所不同,对地理环境的特点及其对人类活动的影响有着重要的意义。

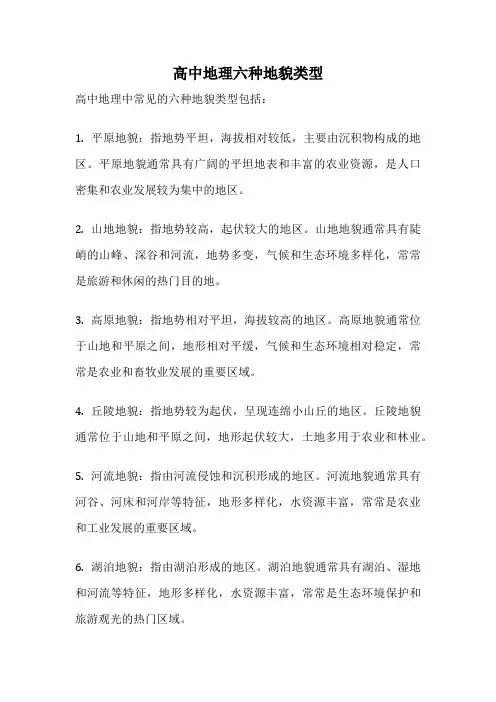

高中地理六种地貌类型

高中地理中常见的六种地貌类型包括:

1. 平原地貌:指地势平坦,海拔相对较低,主要由沉积物构成的地区。

平原地貌通常具有广阔的平坦地表和丰富的农业资源,是人口密集和农业发展较为集中的地区。

2. 山地地貌:指地势较高,起伏较大的地区。

山地地貌通常具有陡峭的山峰、深谷和河流,地势多变,气候和生态环境多样化,常常是旅游和休闲的热门目的地。

3. 高原地貌:指地势相对平坦,海拔较高的地区。

高原地貌通常位于山地和平原之间,地形相对平缓,气候和生态环境相对稳定,常常是农业和畜牧业发展的重要区域。

4. 丘陵地貌:指地势较为起伏,呈现连绵小山丘的地区。

丘陵地貌通常位于山地和平原之间,地形起伏较大,土地多用于农业和林业。

5. 河流地貌:指由河流侵蚀和沉积形成的地区。

河流地貌通常具有河谷、河床和河岸等特征,地形多样化,水资源丰富,常常是农业和工业发展的重要区域。

6. 湖泊地貌:指由湖泊形成的地区。

湖泊地貌通常具有湖泊、湿地和河流等特征,地形多样化,水资源丰富,常常是生态环境保护和旅游观光的热门区域。

这些地貌类型在地理学中具有重要意义,对于理解地球表面的形态和地理环境的变化具有重要的参考价值。

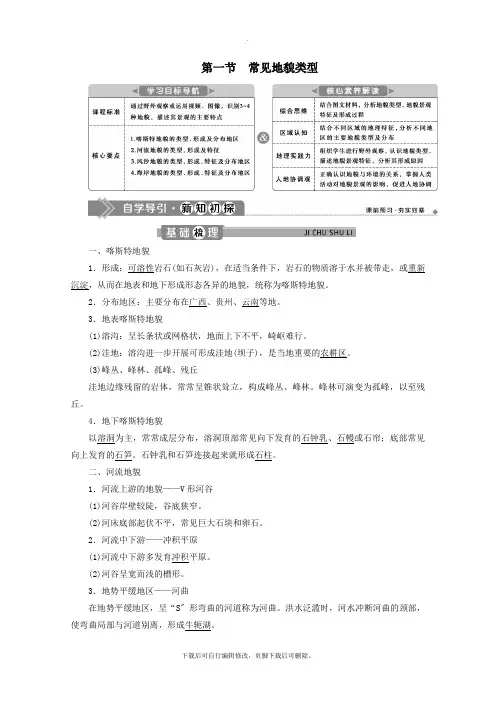

第一节常见地貌类型一、喀斯特地貌1.形成:可溶性岩石(如石灰岩),在适当条件下,岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌。

2.分布地区:主要分布在广西、贵州、云南等地。

3.地表喀斯特地貌(1)溶沟:呈长条状或网格状,地面上下不平,崎岖难行。

(2)洼地:溶沟进一步开展可形成洼地(坝子),是当地重要的农耕区。

(3)峰丛、峰林、孤峰、残丘洼地边缘残留的岩体,常常呈锥状耸立,构成峰丛、峰林。

峰林可演变为孤峰,以至残丘。

4.地下喀斯特地貌以溶洞为主,常常成层分布,溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。

石钟乳和石笋连接起来就形成石柱。

二、河流地貌1.河流上游的地貌——V形河谷(1)河谷岸壁较陡,谷底狭窄。

(2)河床底部起伏不平,常见巨大石块和卵石。

2.河流中下游——冲积平原(1)河流中下游多发育冲积平原。

(2)河谷呈宽而浅的槽形。

3.地势平缓地区——河曲在地势平缓地区,呈“S〞形弯曲的河道称为河曲。

洪水泛滥时,河水冲断河曲的颈部,使弯曲局部与河道别离,形成牛轭湖。

4.河流河口段——三角洲 河流入海或入湖处多形成三角洲三角洲的形状⎩⎪⎨⎪⎧鸟嘴状——长江三角洲扇形——黄河三角洲鸟趾状——密西西比河三角洲三、风沙地貌1.定义:在干旱地区,以风力为主形成的各种地貌统称风沙地貌。

我国风沙地貌主要分布在西北地区。

2.风沙地貌类型(1)风蚀地貌:风蚀柱、风蚀蘑菇、雅丹等地貌。

(2)风积地貌新月形沙丘⎩⎪⎨⎪⎧固定沙丘流动沙丘3.在多沙的河谷地带、植被稀少的沙质湖岸和海岸,也能看到风沙地貌。

四、海岸地貌1.定义:海岸在海浪等作用下形成的各种地貌。

2.分类(1)海岸侵蚀地貌:海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等。

(2)海岸堆积地貌:海滩、沙坝等。

海滩按照沉积物颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。

一、判断题1.地表喀斯特地貌演化顺序一般是峰丛→峰林→孤峰→残丘。

一、单元信息二、单元目标通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点。

三、教学设计第四单元地貌常见地貌类型第1课时【教学内容】常见地貌类型【教学课时】1课时【导入】我们了解了地貌的观察顺序和观察内容以后,让我们今天走进实验室一起去看看各种地貌。

首先映入眼帘的是喀斯特地貌。

【板书】1.定义在适当条件下,可溶性岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌。

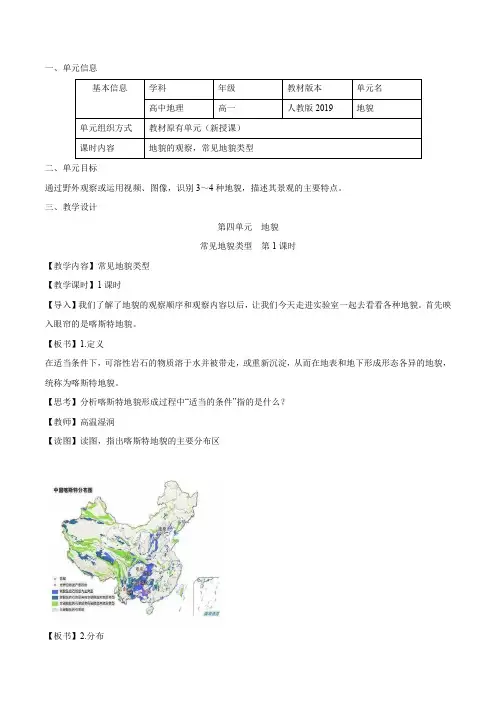

【思考】分析喀斯特地貌形成过程中“适当的条件”指的是什么?【教师】高温湿润【读图】读图,指出喀斯特地貌的主要分布区【板书】2.分布【教师】喀斯特地貌主要在我国西南地区(云贵高原),如贵州、云南、广西。

接下来我们重点来观察一下喀斯特地貌的主要特征。

【板书】3..喀斯特地貌特征①地上喀斯特地貌【教师】溶沟呈长条形或网格状,地面高低不平,崎岖难行。

溶沟进一步发展,可形成面积较大的洼地。

(有的洼地可达数平方千米,底部平坦,在广西、贵州等地被称为坝子,是当地重要的农耕区。

)洼地边缘残留的岩体,常常呈锥状耸立,构成峰丛、峰林。

【思考】峰林和峰丛的区别是什么【教师】峰林:底部基座不相连;峰丛:底部基座相连。

峰林可演变为孤峰,继续侵蚀则会成为残丘。

【板书】①地下喀斯特地貌【教师】地下喀斯特地貌以溶洞为主。

溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布。

溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。

石钟乳和石笋连接起来形成石柱。

【板书】4.喀斯特地貌的影响【思考】有利影响有哪些【教师】有利影响1.形成丰富多彩的旅游资源;2.喀斯特泉水和地下河是储量丰富、水质优良的地下水源;3.水能丰富的地下河段可以筑坝发电;4.具有一定的科研价值。

【过渡】刚刚同学们说出的都是有利影响,事物都具有两面性,喀斯特地貌区对人类活动有哪些不利影响呢【学生】思考并回答【教师】不利影响1.生态脆弱:地形崎岖,水土流失严重,易形成干旱、荒漠化、崩塌等;2.工程建设难度大:地质条件差,不利于交通、水利建设。

第四章 地貌 第一节 常见地貌类型本章是继大气圈、水圈之后又一个重要的圈层——岩石圈,虽然只有两小节内容,但认识生活中常见的地貌类型是观察地貌的基础;而学习观察地貌的方法又有利于更好地观察几种常见的地貌类型,两者相辅相成,地貌为后面人文地理的学习打好基础。

有些课本中没有出现基本概念,如“地貌”以及“河流地貌”等,教师进行补充教学。

重点:了解常见地貌类型的成因及分布。

难点:掌握并能区分常见地貌类型的主要特点。

多媒体 自制教具导入新课通过对徐霞客游记.滇游日记二文言文的解读,里面对喀斯特地貌的描述导入新课,让学生学会通过地理景物的文字描述想象生活中的实景,激发对本节内容的兴趣。

(教师设置问题)在游记中,旅行家徐霞客描述了哪一种地貌类型?主要分布在生么地方?对人们的生产与生活有什么影响?通过本节内容的的学习,同学们就会有所了解。

教师补充地貌的基本概念,让学生对整体地貌有个基本的认识,列举本节内容框架 (教师板书)第一节常见的地貌类型地貌的概念(教师补充:地球表面各种形态或外貌的总称。

)一、喀斯特地貌(教师板书)1.喀斯特地貌的概念(阅读课本P66,并在课本上划出相应概念。

教师引导阅读加幻灯片图像展示的方式帮助学生剖析喀斯特地貌的概念,理解喀斯特地貌的形成)组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等。

在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌。

2.(教师设问)喀斯特地貌在我国主要分布地区?学生回答:广西、贵州、云南等地最为典型,分布最为广泛。

3.(教师设问)喀斯特地貌有哪些分类?学生阅读课本回答:a.地表喀斯特地貌景观演变(图4.2)(主要有溶沟、洼地、峰林等)b.地下喀斯特地貌类型:溶洞、石钟乳、石幔或石帘、石笋、石柱。

4.引导学生阅读P68-P69活动题,了解世界最大口径的射电望远镜的基本情况,然后学生讨论,阅读活动题1—3,探究“天眼”选址贵州平塘的原因图4.5平塘县大窝凼工程建设前后对比a.简述大窝凼的气候地貌特点。

第四章地貌第一节常见地貌类型常见的地貌类型:喀斯特地貌、河流地貌、风沙地貌、海岸地貌。

一、喀斯特地貌1、概念组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等,在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌。

喀斯特作用的本质:含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和沉积作用。

2、分布我国的广西、贵州、云南等地喀斯特地貌最为典型,分布最为广泛。

3、喀斯特地貌发育的条件喀斯特作用的进行主要取决于岩石的可溶性和水的溶蚀能力,岩石的可溶性越强,水的溶蚀能力越强,喀斯特作用越剧烈。

①云贵高原在地质时期是一片热带浅海,沉积作用形成石灰岩;②地壳抬升,海水退缩,形成了高原;③在流水的侵蚀(化学溶蚀)与沉积(化学沉积)作用下,云贵高原形成了众多喀斯特地貌。

5、喀斯特地貌类型及特征(1)地表喀斯特地貌类型图片地貌特征成因溶沟地表水沿岩石表面和裂隙流动过程中不断对岩石溶蚀和侵蚀,从而形成的石质沟槽,称为溶沟。

溶沟呈长条形或网格状,地面高低不平,崎岖难行。

流水的溶蚀作用洼地溶沟进一步发展,可形成面积较大的洼地。

有的洼地可达数平方千米,底部平坦,被称为坝子,为重要农业区。

峰丛在极厚的可溶性岩石区域,水流切割出连绵不绝的群峰,如果山与山之间基座相连,则被称为峰丛。

峰林当峰丛进一步溶蚀,基座被切开,山与山之间变得相对独立散布,则被称作峰林。

孤峰峰林进一步发展,岩溶地区孤立的石灰岩山峰称为孤峰,状若石笋,形态各异。

(2)地下喀斯特地貌 6、喀斯特地貌对人类的影响残丘地表山峰经长期溶蚀作用残留的低矮山丘。

类型图片地貌特征成因溶洞地下水溶蚀形成的地下洞穴,溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布 流水侵蚀(溶蚀)作用 地下暗河由地下水汇集,或地表水沿地下岩石裂隙渗入地下形成的地下河道石钟乳、石幔(或)石帘溶洞顶部向下发育的岩体,按形态不同可分为石钟乳、石幔或石帘。

石钟乳是悬挂在石灰岩洞穴顶部的由碳酸盐淀积形成的倒锥状堆积体,石帘是岩溶水沿洞壁或倾斜的洞顶向下沉淀成层状堆积,有弯曲的流纹,形如布幔。

第一节常见地貌类型一、教学目标1、准确辨认河流地貌、喀斯特地貌、海岸地貌、风沙地貌这几种常见典型地貌类型的图片,并说出正确的判定原因。

2、能说出河流上、中、下游明显的地貌差异,以及曲流、长江三角洲的形成原因.3、能正确解释喀斯特地貌的形成原因,并说出其典型的分布地区。

二、教学重难点1.重点:辨认常见典型地貌类型并说出形成原因。

2.难点:常见典型地貌类型形成原因。

三、教学方法读图分析法、讲解法四、教学过程[新课导入]:300多年前,徐霞客在游记中写道:“遇望东界遥峰下,峭峰离立,分行竞颖,复见粤西面目。

盖此丛立之峰,西南始于此,东北尽于道州,磅礴数千里,为西南奇胜,而此又其西南之极云。

"(《徐霞客游记.滇游日记二》你知道徐霞客描述的是哪种类型的地貌吗?这类地貌在我国主要分布在哪些地区?这类地貌对当地人们的生产和生活有哪些影响?[新课教学]:(板书)一、喀斯特地貌课件展示喀斯特地貌图片师:同学们一起来看看这是什么地貌呢,它主要分布在我国哪些省份呢?学生回答:.。

..。

.师:回答正确,接下来老师来介绍一下喀斯特地貌。

(板书)1.概念:组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等.在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为“喀斯特地貌”。

我国的广西、贵州、云南等地喀斯特地貌最为典型,分布最为广泛。

徐霞客所描述的就是这些地区的喀斯特地貌。

师:那么喀斯特地貌是如何演变的呢我们一起来看课件上的图片。

(板书)2.地貌特征溶沟呈长条形或网格状,地面高低不平,崎岖难行。

溶沟进一步发展,可形成面积较大的洼地。

有的洼地可达数平方千米,底部平坦,在广西、贵州等地被称为坝子,是当地重要的农耕区。

洼地边缘残留的岩体,常常呈锥状耸立,构成峰丛、峰林.峰林可演变为孤峰,以至残丘。

认识了地表之上的喀斯特地貌后,我们接下来就了解一下地下喀斯特地貌。

地下喀斯特地貌以溶洞为主。

高中地理地貌类型整理地貌是指地球表面的物理面貌,可以分为各种不同的类型。

在高中地理的学习中,地貌类型是一个非常重要的部分。

下面我们来整理一下高中地理常见的地貌类型。

第一类地貌类型:高原高原是指海拔较高的,表面相对平坦而坡度较小的地形。

高原常见于大陆的内部地带,常见于中国西北地区。

中国的川西高原、青藏高原、云贵高原和内蒙古高原都是高原地貌。

高原的形成原因主要是地壳抬升和侵蚀作用。

第二类地貌类型:山地山地是指海拔较高,地面坡度大,地势陡峭的地形。

山地通常是由地壳的运动和构造变革而形成的,在地球上广泛存在。

中国的山地有长江中下游地带、黄土高原和西南山地等。

山地的形成原因主要是地壳的构造运动、侵蚀作用和火山活动。

第三类地貌类型:平原平原是指海拔相对较低、横断山脉的东部等频繁受到河流冲刷的广袤低地地形。

平原地区盆地平原众多,河流众多,居民很多,交通方便,便于农业生产。

中国的河南、江苏等地都是典型的平原区,以及缅甸,南部措伦伽属于世界最大平原。

平原的形成与侵蚀、河流、海洋和风力等有关。

第四类地貌类型:丘陵丘陵是指高度不高,是由地表物质的堆积和侵蚀作用所形成的起伏地形。

丘陵地貌主要分布在山地和平原之间,也可以坐落在海岸平原上。

中国的广东、福建等南部地区都是丘陵地貌。

丘陵的形成与风化、土壤发育等因素有关。

第五类地貌类型:海岸地貌海岸地貌是指海岸线沿着海洋、海湾或河口的形态。

海岸地貌中包括多种不同的形式,如海湾、海角、沙滩、海蚀洞、礁石、海堤等。

中国的海岸线很长,包括黄海、东海、南海等地。

海岸地貌的形成与海水侵蚀、搬运、海流及沉积作用等有关。

这些是常见的高中地理地貌类型,每种地貌类型都有不同的特点和形成原因。

通过学习不同地貌类型,可以更好地了解地球的变化和演化。

高中地理中常见地貌类型汇总

本文将对高中地理中常见的地貌类型进行汇总和简要介绍。

平原

平原是地球表面较为平坦的地区,地势相对较低。

常见的平原类型包括:

1.河流冲积平原:由河流冲刷和沉积形成的平原,地势平坦,土壤肥沃,适宜农业生产。

2.冰碛平原:由冰川运动形成的平原,冰碛物覆盖着地表,呈现出冰碛地貌的特点。

3.湖泊沉积平原:由湖泊的冲刷和沉积形成的平原,湖泊周围的泥沙和矿物质沉积形成了平坦的地形。

山地

山地是地球表面海拔较高的地区,地势起伏较大。

常见的山地类型包括:

1.折叠山地:由地壳的抬升和挤压形成的山地,山脉呈弯曲或褶皱状。

2.错断山地:由断层活动引起的山地,地壳断裂形成不同高度的山脉。

3.火山山地:由火山活动引起的山地,火山喷发形成的岩浆堆积形成山体。

高原

高原是地球表面海拔较高、平坦的地区,地势相对平缓。

常见的高原类型包括:

1.古老高原:由长期风化和侵蚀形成的高原,地势相对平坦,多为沉积岩层。

2.破碎高原:由冰川和河流的剧烈侵蚀形成的高原,地势较为崎岖,多为花岗岩等硬质岩石。

沙漠

沙漠是干旱地区的一种地貌类型,通常缺水且植被稀少。

常见的沙漠类型包括:

1.沙质沙漠:由沙子主要构成的沙漠,沙丘起伏,沙粒较细。

2.岩石沙漠:由石头、岩石等构成的沙漠,地表光秃无植被,常见于地质老化较严重的地区。

以上仅为高中地理中常见的地貌类型汇总,还有许多其他类型的地貌值得进一步探究和了解。

第四章地表形态的塑造第一讲常见地貌类型塑造地表形态的力量【考情分析】考点常见地貌类型塑造地表形态的力量课程标准 1.通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点。

2.运用示意图,说明岩石圈物质循环过程。

3.结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。

素养解读 1.区域认知:结合区域的地形、水文等地理特征,分析判断不同地区的主要地貌类型及分布规律。

认识不同地区内外力作用的差异及地貌景观差异。

2.综合思维:结合图文材料,从要素综合和时空综合的角度分析地貌景观的形成原因与形成过程。

结合内外力作用分析其地区地貌的成因,并描述其形成过程。

3.地理实践力:运用视频或野外观察地貌景观,能够识别相关地貌并能描述其景观特点。

绘制岩石圈物质循环图。

观察学校所在地的地貌景观,并分析其成因。

考情分布2023海南卷、2023湖南卷、2023北京卷、2023浙江卷、2023全国甲卷、2023全国乙卷、2023新课标、2023福建卷、2022河北卷、2022上海卷、2022天津卷、2022福建卷、2022海南卷、2022辽宁卷、2022江苏卷、2022山东卷、2022湖南卷、2022广东卷、2022浙江6月、2022全国甲卷、2022全国乙卷、2022浙江1月、2021海南卷、2021福建卷、2021辽宁卷、2021天津卷、2021河北卷、2021全国甲卷、2021浙江6月、2021河北卷、2020海南卷、2020江苏卷、2020天津卷、2020山东卷、2020浙江7月、2020新课标Ⅰ、2020新课标Ⅰ、2020浙江1月:内力作用、外力作用及其地貌;2023浙江1月、2022重庆卷、2022上海卷、2022北京卷、2022江苏卷、2021天津卷、2021北京卷、2021浙江1月、2020北京卷、2020江苏卷、2020天津卷、2019北京卷:岩石圈的物质循环;考题趋势塑造地表形态的内外力作用及其地貌,一直是高考的高频热点,一般难度较大,今年针对地质地貌的形成过程描述类综合题考查频率显著增加,称为近年高考的热点。

(新教材)统编人教版高中地理(必修第一册)第四章第1节《常

见地貌类型》优质说课稿

今天我说课的内容是统编人教版高中地理必修一第四章第1节《常见地貌类型》。

第四章讲述地貌。

地貌是出露地表的岩石圈在大气圈、水圈、生物圈综合作用下呈现的形态,是地球演化的结果,且仍然处在变化之中。

地貌类型多样,千姿百态,特点各异。

人类总是依托于一定的地貌从事各种活动,一方面深受不同地貌特点的影响,另一方面也给地貌留下了深刻的人类活动印迹。

在本章,我们重点探讨以下问题:常见地貌主要有哪些类型?如何识别地貌?如何描述地貌景观的主要特点?如何在野外观察地貌?本章内容包括两节,讲述地貌对人类的生存发展和环境的关系,它所揭示的"人与自然"的关系也更为密切。

本节课内容主要讲述常见地貌的类型及特点,承载着实现本章教学目标的任务。

为了更好地实现教学目标,下面我将从课程标准、教材分析、教学目标和学科素养、教学重难点、学情分析、教学方法、教学准备、教学过程等环节进行说课。

一、说课程标准。

普通高中地理课程标准(2017版2020年修订)“内容要求1.4通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点。

”

二、说教材。

本节内容是第四章《地球上的水》的第一节。

本节教材以图片创设情景,引起学生思考导入。

接着教材以文字叙述、示意图、图片、活动。

新教材人教版高中地理必修第一册第四章地貌知识点考点提炼汇总第四章地貌第一节常见地貌类型喀斯特地貌是指可溶性岩石在适当条件下被水溶解或重新沉淀,在地表和地下形成的地貌。

我国广西、贵州、云南等地最为典型,分布最为广泛。

喀斯特地貌主要分为地表喀斯特地貌和地下喀斯特地貌,其中地表喀斯特地貌主要是因流水侵蚀作用而成,而地下喀斯特地貌则是因流水侵蚀和沉积作用而形成的。

河流地貌是指河流在不同地段形成的不同地貌类型。

河段可分为上游、中下游和河口段。

常见地貌类型有V形河谷、多发育冲积平原和三角洲等。

风沙地貌是指在干旱地区,以风力为主形成的地貌。

主要分为风沙侵蚀地貌和风沙堆积地貌,常见地貌类型有风蚀柱、风蚀蘑菇和雅丹等。

海岸地貌是指海岸在海浪等作用下形成的各种地貌。

主要分为侵蚀地貌和堆积地貌,常见地貌类型有海蚀崖、海滩和沙坝等。

第二节地貌的观察喀斯特地貌的分布与岩石的可溶性密切相关。

岩石的可溶性是喀斯特地貌发育的最基本条件。

河流地貌的地貌类型与河段位置有关,如V形河谷多见于上游,多发育冲积平原和三角洲则多见于中下游和河口段。

风沙地貌的分布与气候、植被等因素有关,多分布于西北地区以及多沙的河谷地带、植被稀少的沙质湖岸和海岸。

海岸地貌的形成与海浪等作用密切相关,常见的地貌类型有海蚀崖、海滩和沙坝等。

观察地貌需要注意的是,地表喀斯特地貌主要是因流水侵蚀作用而成的,而地下喀斯特地貌中的溶洞则是因流水侵蚀和沉积作用而形成的。

同时,喀斯特地貌的发育与岩石的可溶性密切相关。

此外,风沙地貌的分布与气候、植被等因素有关,多分布于西北地区以及多沙的河谷地带、植被稀少的沙质湖岸和海岸。

喀斯特地貌的形成主要取决于岩石的可溶性和水的溶蚀能力,同时岩石的透水性和水的流动性也会影响喀斯特作用的深入程度。

具体影响因素包括岩石的可溶性、岩石的透水性、水的水分条件、水的酸性等。

岩石的可溶性越强,喀斯特作用的空隙和裂隙就越大,透水性也会更强。

水的溶蚀力则受二氧化碳含量、有机酸含量、无机酸含量等因素影响。