免疫学基础与病原生物学教学大纲

- 格式:doc

- 大小:384.50 KB

- 文档页数:7

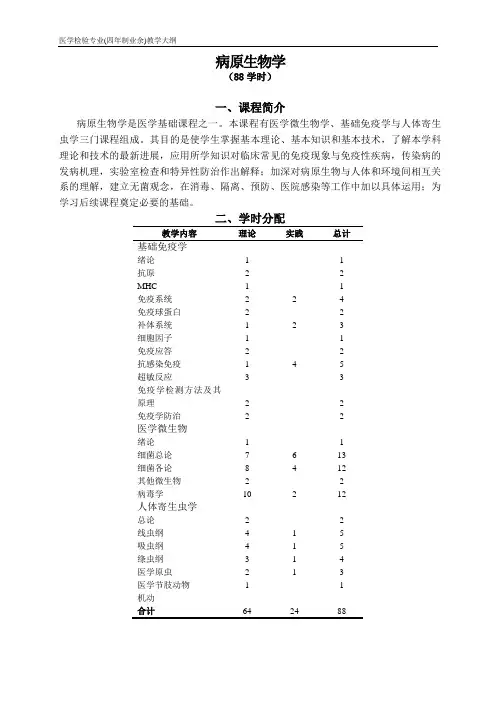

病原生物学(88学时)一、课程简介病原生物学是医学基础课程之一。

本课程有医学微生物学、基础免疫学与人体寄生虫学三门课程组成。

其目的是使学生掌握基本理论、基本知识和基本技术,了解本学科理论和技术的最新进展,应用所学知识对临床常见的免疫现象与免疫性疾病,传染病的发病机理,实验室检查和特异性防治作出解释;加深对病原生物与人体和环境间相互关系的理解,建立无菌观念,在消毒、隔离、预防、医院感染等工作中加以具体运用;为学习后续课程奠定必要的基础。

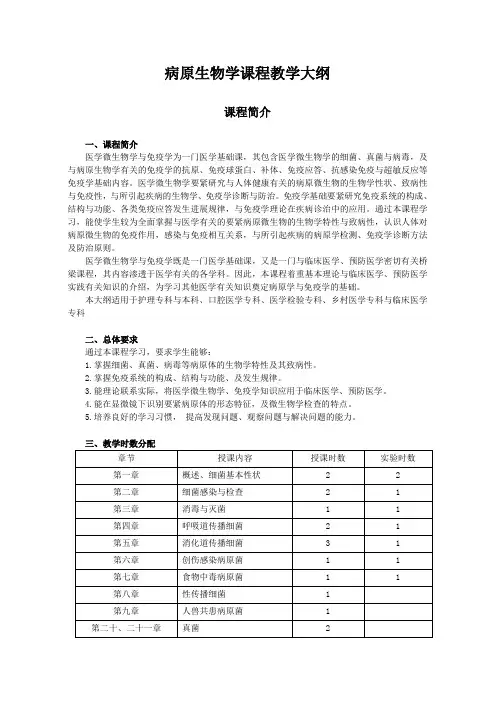

二、学时分配教学内容理论实践总计基础免疫学绪论 1 1抗原 2 2MHC 1 1免疫系统 2 2 4免疫球蛋白 2 2补体系统 1 2 3细胞因子 1 1免疫应答 2 2抗感染免疫 1 4 5超敏反应 3 3免疫学检测方法及其原理免疫学防治医学微生物绪论细菌总论细菌各论其他微生物病毒学人体寄生虫学总论线虫纲吸虫纲绦虫纲医学原虫医学节肢动物机动合计2217821024432164642111124221131221225543188三、教学内容和要求基础免疫学第1章免疫学绪论【目标】掌握免疫系统的功能,熟悉特异性免疫应答的特点,了解免疫的类型、免疫学发展简史及免疫学在临床实践中的应用。

【理论教学】1、免疫的基本概念2、免疫学发展简史3、免疫学在临床实践中的应用第2章抗原【目标】掌握抗原的概念;抗原的分类。

熟悉决定免疫原性的条件;抗原的特异性与交叉反应。

了解医学上重要的抗原。

【理论教学】第1节抗原的概念抗原的概念;抗原的两个基本性能:①免疫原性;②免疫反应性。

第2节决定免疫原性的条件1、异物性2、一定的理化性状3、分子构象与易接近性第3节抗原的特异性与交叉反应1、特异性2、共同抗原与交叉反应第4节抗原的类型与医学上重要的抗原1、根据抗原的性能分类:完全抗原、半抗原2、根据抗原激活B细胞是否依赖T细胞辅助分类:胸腺依赖性抗原、非胸腺依赖性抗原3、根据抗原的来源及与机体的亲缘关系分类:异种抗原、同种异性抗原、自身抗原、肿瘤抗原第3章主要组织相容性复合体【目标】熟悉HLA分子的分布及生物学功能。

《病原生物学与免疫学基础》课程标准(2019 护理专业高职高专)1.前言1.1课程性质病原生物与免疫学是高职护理、助产专业的一门重要专业基础课程,主要阐述与医学有关的病原生物以及免疫学的基本内容,包括医学微生物、人体寄生虫和免疫学基础三大部分。

通过本课程学习,使学生具备该专业所必需的病原生物及免疫学的基本知识和基本技能,为学生学习相关专业知识和职业技能打下一定的基础。

本门课程的先修课程有生物化学、人体形态,本门课程的后续课程有人体机能、药物应用、传染病护理、护理学基础等。

1.2设计思路按照护理、助产专业人才培养计划,病原生物与免疫学课程安排54学时,其中实验12学时。

教学内容上,贯彻高职教育工学结合、校企合作的教学理念,遵循基础理论以应用为目的、以必须够用为度的原则。

教学方法上,理论教学环节全部采用多媒体授课,适当引入案例教学、基于问题的教学(PBL)等方法,以提高学习效果。

实验环节注重对学生基本技能的培养。

2.课程目标2.1总体目标通过本课程学习,使学生理解病原生物与免疫学的基础知识和基本技能,为学好后续基础理论课程、职业能力课程打下扎实基础。

注重理论联系实际,将基础理论知识融入实际应用的案例分析中,培养学生分析问题、解决问题的能力。

通过实训培养学生正确使用相关仪器设备的能力;学会无菌操作技术和消毒灭菌方法,能将所学知识运用到消毒、隔离、预防感染及标本采集送检等护理工作中的能力;培养学生认真观察实验现象,正确处理和分析结果、撰写报告的能力;培养学生的无菌观念、环保意识,在实验中注重减少试剂用量,尽量采用无毒、无害的原料,严格控制废弃物的任意排放。

培养良好的责任意识、团队沟通和团队合作能力。

2.2具体目标2.2.1知识目标能说出本课程中的基本概念、常用名词、术语;能说出目前常见的病原生物的主要的生物学特性、致病和免疫机制、特异性诊断及防治原则;能说出机体免疫系统的组成、主要功能及基本应答机制,并初步学会免疫学诊断和免疫学防治的基本实践技能;学会追踪病原生物学和免疫学的发展趋势。

《免疫学基础与病原生物学》教案(实验)第一章:免疫学简介一、实验目的1. 理解免疫学的基本概念。

2. 掌握免疫学实验的基本技能。

二、实验原理1. 免疫学是研究生物体对抗原物质免疫反应的科学。

2. 实验通过观察和分析免疫反应的结果,了解免疫学的基本原理。

三、实验材料与仪器1. 材料:小鼠血清、抗原物质、酶标板等。

2. 仪器:酶标仪、显微镜、离心机等。

四、实验步骤1. 制备小鼠血清。

2. 制备酶标板,分别加入小鼠血清和抗原物质。

3. 观察和记录免疫反应结果。

五、实验结果与分析1. 观察酶标板上的免疫反应结果,分析免疫反应的特点。

2. 结合实验原理,解释免疫反应的发生机制。

第二章:细胞免疫实验一、实验目的1. 理解细胞免疫的基本概念。

2. 掌握细胞免疫实验的基本技能。

二、实验原理1. 细胞免疫是机体通过T细胞对抗原物质的免疫反应。

2. 实验通过观察和分析细胞免疫反应的结果,了解细胞免疫的基本原理。

三、实验材料与仪器1. 材料:小鼠脾细胞、抗原物质、细胞培养基等。

2. 仪器:细胞培养箱、流式细胞仪等。

四、实验步骤1. 制备小鼠脾细胞。

2. 将小鼠脾细胞与抗原物质共同培养。

3. 观察和记录细胞免疫反应结果。

五、实验结果与分析1. 观察细胞培养后的细胞形态和功能变化,分析细胞免疫反应的特点。

2. 结合实验原理,解释细胞免疫反应的发生机制。

第三章:体液免疫实验一、实验目的1. 理解体液免疫的基本概念。

2. 掌握体液免疫实验的基本技能。

二、实验原理1. 体液免疫是机体通过B细胞产生抗体对抗原物质的免疫反应。

2. 实验通过观察和分析体液免疫反应的结果,了解体液免疫的基本原理。

三、实验材料与仪器1. 材料:小鼠血清、抗原物质、酶标板等。

2. 仪器:酶标仪、显微镜、离心机等。

四、实验步骤1. 制备小鼠血清。

2. 制备酶标板,分别加入小鼠血清和抗原物质。

3. 观察和记录体液免疫反应结果。

五、实验结果与分析1. 观察酶标板上的免疫反应结果,分析体液免疫反应的特点。

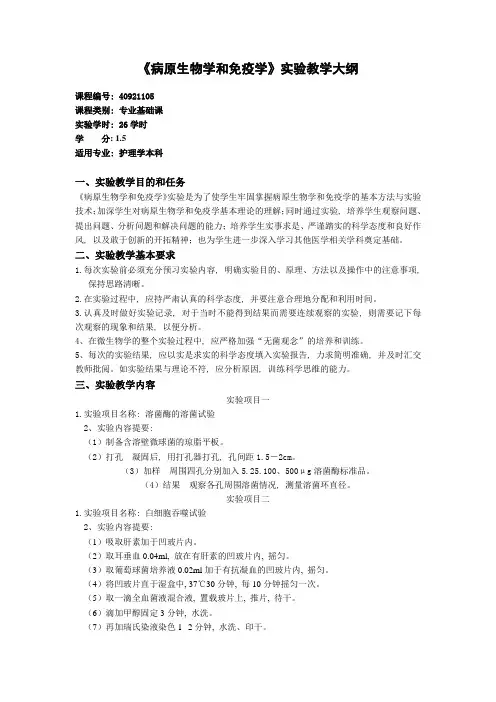

《病原生物学和免疫学》实验教学大纲课程编号: 40921105课程类别: 专业基础课实验学时: 26学时学分: 1.5适用专业: 护理学本科一、实验教学目的和任务《病原生物学和免疫学》实验是为了使学生牢固掌握病原生物学和免疫学的基本方法与实验技术;加深学生对病原生物学和免疫学基本理论的理解;同时通过实验, 培养学生观察问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力;培养学生实事求是、严谨踏实的科学态度和良好作风, 以及敢于创新的开拓精神;也为学生进一步深入学习其他医学相关学科奠定基础。

二、实验教学基本要求1.每次实验前必须充分预习实验内容, 明确实验目的、原理、方法以及操作中的注意事项,保持思路清晰。

2.在实验过程中, 应持严肃认真的科学态度, 并要注意合理地分配和利用时间。

3.认真及时做好实验记录, 对于当时不能得到结果而需要连续观察的实验, 则需要记下每次观察的现象和结果, 以便分析。

4、在微生物学的整个实验过程中, 应严格加强“无菌观念”的培养和训练。

5、每次的实验结果, 应以实是求实的科学态度填入实验报告, 力求简明准确, 并及时汇交教师批阅。

如实验结果与理论不符, 应分析原因, 训练科学思维的能力。

三、实验教学内容实验项目一1.实验项目名称: 溶菌酶的溶菌试验2、实验内容提要:(1)制备含溶壁微球菌的琼脂平板。

(2)打孔凝固后, 用打孔器打孔, 孔间距1.5-2cm。

(3)加样周围四孔分别加入5.25.100、500μg溶菌酶标准品。

(4)结果观察各孔周围溶菌情况, 测量溶菌环直径。

实验项目二1.实验项目名称: 白细胞吞噬试验2、实验内容提要:(1)吸取肝素加于凹玻片内。

(2)取耳垂血0.04ml, 放在有肝素的凹玻片内, 摇匀。

(3)取葡萄球菌培养液0.02ml加于有抗凝血的凹玻片内, 摇匀。

(4)将凹玻片直于湿盒中, 37℃30分钟, 每10分钟摇匀一次。

(5)取一滴全血菌液混合液, 置载玻片上, 推片, 待干。

病原生物学与免疫学基础教案一、教学目标1. 理解病原生物学的概念、研究内容及其意义。

2. 掌握常见病原生物的分类及其特点。

3. 了解免疫学的基本原理、免疫类型及免疫失调。

二、教学内容1. 病原生物学的概念及研究内容a. 病原生物学的定义b. 病原生物学的研究内容:微生物、寄生虫、病毒等病原体的结构、生活史、致病机制、诊断、防治等。

2. 常见病原生物的特点及分类a. 细菌:形态、结构、繁殖、分类及代表菌种。

b. 病毒:结构、分类、繁殖及代表病毒。

c. 真菌:形态、结构、繁殖、分类及代表菌种。

d. 寄生虫:分类、生活史及代表虫种。

三、教学重点与难点1. 教学重点:a. 病原生物学的概念及其研究内容。

b. 常见病原生物的特点、分类及代表菌种。

2. 教学难点:a. 病原生物学的分类及其特点。

b. 免疫学的基本原理及免疫失调。

四、教学方法1. 讲授法:讲解病原生物学的概念、研究内容、常见病原生物的特点及分类。

2. 案例分析法:分析典型病原生物的致病机制及防治方法。

3. 小组讨论法:探讨免疫学的基本原理及免疫失调。

五、教学评价1. 课堂问答:检查学生对病原生物学概念、研究内容、常见病原生物特点的掌握情况。

3. 小组报告:评估学生在小组讨论中对免疫学基本原理及免疫失调的理解程度。

六、教学内容1. 免疫学基本原理a. 免疫的概念b. 免疫器官和免疫细胞c. 抗原与抗体的概念及相互作用d. 免疫应答的类型及过程2. 免疫类型a. 天然免疫b. 适应性免疫c. 被动免疫与主动免疫七、教学重点与难点1. 教学重点:a. 免疫学基本原理及其应用。

b. 免疫类型的分类及其特点。

2. 教学难点:a. 免疫应答的类型及过程。

b. 免疫类型的特点及区分。

八、教学方法1. 讲授法:讲解免疫学基本原理、免疫类型及其应用。

2. 实验演示法:展示免疫实验现象,增强学生对免疫学原理的理解。

3. 小组讨论法:探讨免疫类型的特点及区分。

九、教学评价1. 课堂问答:检查学生对免疫学基本原理、免疫类型的掌握情况。

《病原生物与免疫学》课程教学大纲学时数:38-42其中:实践学时:4学分数:2.5适用专业:1.课程的性质、目的和任务本课程是研究基础免疫学、抗原性异物的性状、机体免疫应答的物质基础、免疫反应机理及常见免疫性疾病和病原生物(微生物与寄生虫)的生物学特性、致病性与免疫性、实验室检查及特异性防治的一门学科,属医学基础课。

课程内容包括免疫学基础、微生物学和寄生虫学三部分。

通过学习,使学生初步应用所学的基础理论知识和基本技能对临床常见的感染性疾病及寄生虫病的病原性、发病机理、实验室检查和特异性防治作出解释,加深对病原生物与人体和环境间相互关系的理解,建立无菌概念,了解机体的免疫现象与免疫性疾病。

本课程以化学、生物学、正常人体学为基础,又为学习病理学、药理学、基础护理学及传染病学、预防医学等临床学科奠定基础。

本大纲适用于髙职护理专业,总学时为:38-42学时,其中实验4学时。

2.课程基本要求通过本学课学习,要求学生能:1)应用免疫学基础理论知识,阐述其在维持人体与环境平衡关系中所起的作用,解释临床常见免疫现象及免疫性疾病的发病机理(以超敏反应性疾病为主)。

2)掌握常见病原微生物与寄生虫的生物学特性、致病机理、传播途径,实验室检查和特异性防治原则。

3)掌握无菌概念,应用微生物理论与技术进行消毒、隔离、无菌操作、预防感染及标本采送。

4)将免疫学在疾病诊断和防治上的理论与技术用于临床实践。

3.课程的教学内容、重点和难点绪论[掌握] 免疫的基本概念[熟悉] 免疫的功能[了解] 医学免疫学的进展教学内容:1)免疫的基本概念和功能2)医学免疫学的发展与现状第一篇医学免疫学基础第一章抗原教学目标:[掌握] 抗原、半抗原及抗原决定簇概念决定免疫原性的条件医学上重要的抗原物质[熟悉] 抗原特性抗原特异性与交叉反应[了解] 抗原的分类教学内容:1)抗原的概念与分类2)决定抗原免疫原性的条件3)抗原的特异性4)医学上重要的抗原第二章免疫球蛋白与抗体教学目标:[掌握] 免疫球蛋白的生物学活性[熟悉] 免疫球蛋白基本结构、功能区[了解] 免疫球蛋白水解片断教学内容:1)免疫球蛋白的分子结构2)各类免疫球蛋白的特性和功能3)抗体的生物学作用4)人工制备抗体的类型第三章补体系统[掌握] 补体概念补体系统组成和命名补体系统的生物学功能[熟悉] 补体的活化[了解] 补体成份的理化特性教学内容:1)概述2)补体系统的激活调节3)补体系统的生物学作用第四章主要组织相容性复合体教学目标:[熟悉] MHC的分布、功能[了解] HLA与医学的关系教学内容:1)主要组织相容性复合体2)MHC编码的分子3)HLA与医学第五章免疫系统教学目标:[掌握] 免疫器官的组成和功能免疫细胞的种类、作用免疫细胞、细胞因子的概念[熟悉] 免疫细胞的受体细胞因子主要的生物学的作用教学内容:1)免疫器官2)免疫细胞3)细胞因子第六章免疫应答教学目标:[掌握] 免疫应答的概念免疫应答场所、过程抗体产生的一般规律和意义体液免疫生物学效应细胞免疫的生物学效应[熟悉] 免疫应答类型 B细胞介导的体液免疫应答 T细胞介导的细胞免疫应答1)概述2)B细胞介导的体液免疫应答3)T细胞介导的细胞免疫应答第七章抗感染免疫教学目标:[掌握] 抗感染免疫类型[熟悉] 非特异性免疫组成抗感染免疫意义教学内容:1)非特异性抗感染免疫2)特异性抗感染免疫第八章超敏反应教学目标:[掌握] 超敏反应概念Ⅰ型超敏反应超敏反应的防治原则[熟悉] Ⅱ型超敏反应Ⅲ型超敏反应Ⅳ型超敏反应教学内容:1)Ⅰ型超敏反应2)Ⅱ型超敏反应3)Ⅲ型超敏反应4)Ⅳ型超敏反应5)超敏反应的防治原则第九章免疫学的应用教学目标:[掌握] 免疫学诊断的检测原理常见的抗原抗体反应种类[熟悉] 免疫学预防人工自动免疫人工被动免疫[了解] 免疫学治疗教学内容:1)免疫学防治2)免疫学诊断第二篇病原微生物学绪论教学目标:[掌握] 微生物的概念、分类及与人类的关系[了解] 微生物的发展教学内容:医学微生物学概述第十章细菌的形态与结构教学目标[掌握] 细菌的大小与形态细胞壁的化学结构、功能与意义 G+菌与G-菌细胞壁的区别质粒的概念芽胞的医学意义 G染色的结果及意义[熟悉] 细菌的基本结构细菌的特殊结构及其意义[了解] G染色的步骤教学内容:1)细菌的大小和形态2)细菌的结构3)细菌的形态检查法第十一章细菌的生长繁殖及代谢教学目标[掌握] 细菌生长繁殖条件细菌在培养基中生长情况[熟悉] 细菌生长繁殖的方式与速度细菌代谢产物及实际意义[了解] 细菌的生长曲线细菌的培养教学内容:1)细菌的生长繁殖2)细菌的人工培养第十二章细菌的分布与消毒灭菌教学目标[掌握] 消毒灭菌的基本概念物理消毒灭菌原理和常用方法[熟悉] 正常菌群和菌群失调的概念细菌在正常人体的分布常用消毒剂的种类和应用影响消毒灭菌效果的因素[了解] 细菌在自然界的分布常用消毒剂的杀菌机制教学内容:1)细菌的分布2)消毒灭菌第十三章细菌的遗传与变异教学目标[熟悉] 细菌的变异现象细菌遗传变异的实际应用教学内容:1)细菌的变异现象2)细菌遗传变异在医学上的应用第十四章细菌的致病性与感染教学目标[掌握] 细菌致病的物质基础内、外毒素的区别医院感染的概念[熟悉] 细菌侵入途径、医院感染的特点和传播途径感染的种类和类型[了解] 医院感染的常见病原体教学内容:1)细菌的致病性2)感染的来源与类型3)医院感染第十五章化脓性细菌教学目标[掌握] 化脓性细菌的主要生物学特性金葡菌、乙链球菌和脑膜炎双球菌的主要致病物质及所致疾病[熟悉] 肺炎双球菌、淋球菌和绿脓杆菌的致病性淋球菌的防治原则[了解] 化脓性细菌的微生物学检查和防治原则教学内容:1)葡萄球菌属2)链球菌属3)奈瑟菌属4)铜绿假单胞菌5)化脓性细菌的微生物学检查及防治原则第十六章呼吸道感染细菌教学目标[掌握] 结核杆菌的致病性、免疫性及防治原则 OT试验的原理、方法、结果和临床意义及用途[熟悉] 结核杆菌的生物学特性其他各菌的致病性和防治原则教学内容:1)分枝杆菌属2)白喉棒状杆菌3)百日咳鲍特菌4)流感嗜血杆菌5)嗜肺军团菌6)呼吸道感染细菌的微生物检查及防治原则第十七章消化道感染细菌教学目标[掌握] 志贺菌、沙门菌和霍乱弧菌的致病物质、所致疾病标本采集的注意事项 [熟悉] 消化道感染细菌的生物学特性大肠杆菌所致疾病副溶血性弧菌的致病性消化道感染细菌的防治原则[了解] 大肠杆菌的卫生学检查意义教学内容:1)埃希菌属2)志贺菌属3)沙门菌属4)弧菌属5)幽门螺杆菌6)其他消化道感染的细菌7)消化道感染细菌的微生物学检查及防治原则第十八章厌氧性细菌教学目标[掌握] 破伤风杆菌的致病条件、致病物质、所致疾病与防治原则 [熟悉] 无芽胞厌氧菌的感染特征、所致疾病[了解] 无芽胞厌氧菌种类、分布和防治原则教学内容:1)厌氧芽胞梭菌2)无芽胞厌氧菌3)厌氧性细菌的微生物学检查及防治原则第二十章支原体、立克次体衣原体教学目标[熟悉] 支原体、立克次体和衣原体的概念和所致疾病[了解] 支原体、立克次体和衣原体的生物学特性教学内容:1)支原体2)立克次体3)衣原体4)支原体、立克次体、衣原体的微生物学检查及防治原则第二十一章螺旋体教学目标[熟悉] 梅毒螺旋体的传播方式、所致疾病和防治原则[了解] 梅毒螺旋体的生物学特性教学内容:梅毒螺旋体第二十二章真菌教学目标[掌握] 真菌的概念、培养特性和抵抗力、致病性[熟悉] 常见病原性真菌所致疾病[了解] 真菌感染的防治原则1)概述2)常见病原性真菌3)真菌的微生物学检查及防治原则第二十三章病毒的基本性状教学目标[掌握] 病毒的基本性状病毒的结构、化学组成和作用[熟悉] 病毒增殖[了解] 理化因素对病毒的影响教学内容:1)病毒形态与结构2)病毒的增殖3)理化因素对病毒的影响第二十四章病毒的致病性教学目标[掌握] 病毒持续感染的类型病毒的致病机制[熟悉] 抗病毒免疫[了解] 病毒的感染途径教学内容:1)病毒的感染2)病毒的致病机制第二十五章病毒感染的检查与防治原则教学目标:[熟悉] 标本的采集与送检病毒感染的检查方法病毒感染的防治[了解] 病毒分离培养教学内容:1)病毒感染的检查2)病毒感染的防治原则第二十六章呼吸道感染病毒[掌握] 流感病毒的抗原型别与变异、流行的关系[熟悉] 呼吸道病毒的致病性、免疫性和防治原则[了解] 流感病毒的形态结构教学内容:1)流行性感冒病毒2)麻疹病毒3)腮腺炎病毒4)风疹病毒5)冠状病毒6)呼吸道病毒的防治原则第二十七章肠道感染病毒教学目标:[熟悉] 肠道病毒的致病性、免疫性及防治原则[了解] 肠道病毒生物学特性教学内容:1)脊髓灰质炎病毒2)其他肠道病毒3)肠道病毒的防治原则第二八九章肝炎病毒教学目标:[掌握] 甲型、乙型和丙型肝炎病毒的传染途径、致病特点和免疫性及防治原则乙型肝炎病毒的抗原构造和免疫学检测的关系[熟悉] 甲型和乙型肝炎病毒的主要生物学特性[了解] 各型肝炎病毒的特点比较教学内容:1)甲型肝炎病毒2)乙型肝炎病毒3)丙型肝炎病毒4)其他肝炎病毒5)肝炎病毒的微生物学检查及防治原则第二十九章人类免疫缺陷病毒教学目标:[掌握] 人类免疫缺陷病毒的感染方式、致病性和防治原则[了解] 人类免疫缺陷病毒的主要生物学特性教学内容:人类免疫缺陷病毒第三十章虫媒病毒教学目标:[熟悉] 乙型脑炎病毒的传染源、中间宿主、传染方式、所致疾病和免疫性[了解] 乙型脑炎病毒的生物学特性教学内容:流行性乙型脑炎病毒第二十一章其他病毒教学目标:[掌握] 狂犬病病毒致病性和防治原则[熟悉] 单纯疱疹病毒和水痘-带状疱疹病毒的传染方式、致病特点[了解] 病毒的生物学特性教学内容:1)单纯疱疹病毒2)水痘-带状疱疹病毒3)狂犬病病毒第三篇人体寄生虫学第三十二章概述教学目标:[掌握] 寄生虫的组成寄生、寄生虫、宿主、中间宿主、终宿主、保虫宿主、感染阶段和生活史的概念寄生虫对宿主的作用寄生虫病的流行与防治原则[熟悉] 寄生虫生活史寄生虫病的实验诊断[了解] 寄生生活对寄生虫形态、生理特征的影响宿主对寄生虫的作用教学内容:1)寄生现象、寄生虫、宿主及生活史2)寄生生活对寄生虫形态、生理特征的影响3)寄生虫与宿主的相互关系4)寄生虫的实验诊断5)寄生虫病的流行与防治原则第三十三章医学蠕虫教学目标:[掌握] 蠕虫形态和所致疾病[熟悉] 蠕虫生活史和防治[了解] 蠕虫的实验诊断和流行因素教学内容:1)线虫:蛔虫钩虫蛲虫丝虫2)吸虫:血吸虫肝吸虫肺吸虫姜片虫3)绦虫:猪肉绦虫牛内绦虫第三十四章医学原虫教学目标:[熟悉] 原虫特征阴道滴虫的致病性、标本采集、流行因素及防治间日疟原虫、刚地弓形虫和卡氏肺孢子虫的致病性[了解] 间日疟的实验诊断教学内容:1)阴道毛滴虫2)疟原虫3)刚地弓形虫4)卡氏肺孢子虫第三十五章医学节肢动物学教学目标:[熟悉] 医学上常见的节肢动物对人体的危害[了解] 节肢动物的主要形态特征、分类、发育与变态教学内容:1)节肢动物的主要形态特征及分类2)节肢动物的发育与变态3)医学节肢动物对人体的危害4)医学上常见的节肢动物4.学时分配:5、考核方式本课程为考查课,考试形式以闭卷为宜。

病原生物学和免疫学教案一、教学目标1. 了解病原生物学的概念、研究内容和研究方法。

2. 掌握常见病原生物的分类和特点。

3. 理解免疫学的基本原理和免疫调节机制。

4. 学习病原体与宿主相互作用的机制。

5. 培养学生的实验操作能力和观察分析能力。

二、教学内容1. 病原生物学的概念和研究内容病原生物学的定义病原生物学的研究内容:病原体的分类、生物学特性、传播途径等2. 常见病原生物的特点和分类细菌:形态、结构、繁殖方式等病毒:结构、繁殖方式、分类等真菌:形态、结构、繁殖方式等寄生虫:分类、生物学特性等3. 免疫学的基本原理免疫的概念和类型:天然免疫、适应性免疫等抗原与抗体的概念和作用免疫反应的类型和机制4. 免疫调节机制免疫调节的类型:细胞因子、细胞接触等免疫调节的作用和意义5. 病原体与宿主相互作用的机制病原体的入侵和繁殖宿主免疫反应的类型和作用病原体逃避宿主免疫监视的机制三、教学方法1. 讲授法:讲解病原生物学的概念、研究内容、常见病原生物的特点和分类、免疫学的基本原理、免疫调节机制以及病原体与宿主相互作用的机制。

2. 实验法:安排实验课程,让学生观察常见病原生物的形态和结构,了解病原体的生物学特性。

3. 讨论法:组织学生讨论病原体与宿主相互作用的机制,提高学生的思考和分析能力。

4. 案例分析法:通过分析实际病例,让学生了解病原体引起的疾病及其防治措施。

四、教学资源1. 教材:病原生物学和免疫学教科书。

2. 实验材料:显微镜、显微片、实验试剂等。

3. 网络资源:相关学术网站、在线课程等。

五、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

2. 作业和实验报告:评估学生完成作业和实验报告的质量,检验学生对知识点的掌握程度。

4. 期末考试:设置期末考试,全面检测学生对病原生物学和免疫学知识的掌握程度。

六、教学安排1. 课时:共计32课时,包括理论课16课时,实验课16课时。

病原生物学课程教学大纲课程简介一、课程简介医学微生物学与免疫学为一门医学基础课,其包含医学微生物学的细菌、真菌与病毒,及与病原生物学有关的免疫学的抗原、免疫球蛋白、补体、免疫应答、抗感染免疫与超敏反应等免疫学基础内容。

医学微生物学要紧研究与人体健康有关的病原微生物的生物学性状、致病性与免疫性,与所引起疾病的生物学、免疫学诊断与防治。

免疫学基础要紧研究免疫系统的构成、结构与功能、各类免疫应答发生进展规律,与免疫学理论在疾病诊治中的应用。

通过本课程学习,能使学生较为全面掌握与医学有关的要紧病原微生物的生物学特性与致病性,认识人体对病原微生物的免疫作用,感染与免疫相互关系,与所引起疾病的病原学检测、免疫学诊断方法及防治原则。

医学微生物学与免疫学既是一门医学基础课,又是一门与临床医学、预防医学密切有关桥梁课程,其内容渗透于医学有关的各学科。

因此,本课程着重基本理论与临床医学、预防医学实践有关知识的介绍,为学习其他医学有关知识奠定病原学与免疫学的基础。

本大纲适用于护理专科与本科、口腔医学专科、医学检验专科、乡村医学专科与临床医学专科二、总体要求通过本课程学习,要求学生能够:1.掌握细菌、真菌、病毒等病原体的生物学特性及其致病性。

2.掌握免疫系统的构成、结构与功能、及发生规律。

3.能理论联系实际,将医学微生物学、免疫学知识应用于临床医学、预防医学。

4.能在显微镜下识别要紧病原体的形态特征,及微生物学检查的特点。

5.培养良好的学习习惯,提高发现问题、观察问题与解决问题的能力。

四、考核要求1.按照掌握、熟悉二个层次,经历、解释与应用三个方面进行考核。

2.理论考核成绩占80%,题型为:①选择题、②填空题、③简答题(名词解释)、④问答题。

3.实验与平常成绩占20%。

第一部分医学微生物学概述学习目的与要求掌握:微生物的种类及各类微生物的结构特点熟悉:微生物的概念分布,微生物与人类及医学的关系课程内容一、微生物的概念微生物的概念、特点、微生物与人类的关系。

《病原生物学与免疫学基础》教学大纲(总17页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--《病原生物学与免疫学基础》教学大纲课程名称:免疫学基础与病原生物学课程性质:必修课学分:5学分学时:本课程总学时为70学时。

其中课堂讲授55学时,实验教学15学时。

授课对象:护理学专业课程基本要求(或课程简介):本课程为面向中医院校各主要医学专业和部分涉医专业的基础课程。

本课程帮助学生较全面的学习、掌握免疫学与病原生物学两门学科的基本理论、基本知识和基本技能。

要求学生重点掌握免疫学涉及的所有基本概念与免疫系统最基本的构成;重点掌握病原生物(微生物、寄生虫)及病原生物学涉及的所有基本概念以及各类病原生物的共同致病特性与危害方式。

大纲内容:一、前言【课程目的】免疫学与病原生物学属于基础医学课程中的骨干课程。

其中免疫学是关于生物界如何界定“我”与“非我”,这一生存的最基本问题的科学;病原生物学则是有关人类生物性疾病起因研究的科学。

这两门科学系统的解释了人类疾病的病因、发生、发展与转归的可能机理与规律。

通过这两门学科的学习可以为所有临床及临床相关专业的学生提供最基础的疾病学知识,并熟悉与了解这两门学科在现代临床医学的诊断与治疗基础中的作用与意义。

【教学要求】免疫学与病原生物学课程注重理论教学与实验教学并重,要求学生通过本课程的学习,能够重点掌握好免疫学与病原生物学两门学科的基本理论、基本知识和基本技能。

对于免疫学,希望学生能够掌握免疫学涉及的所有基本概念;掌握免疫系统最基本的构成,包括主要的免疫分子(结构与生物学作用)、免疫细胞(类型与生物学功能);掌握免疫应答的基本过程;熟悉临床常见的免疫性疾病的病理机制;了解免疫学理论与免疫学技术的应用。

对于病原生物学,希望学生能够掌握病原生物(微生物、寄生虫)的基本概念;掌握病原生物学涉及的所有基本概念;掌握各类病原生物的主要生物学特性(形态、结构、遗传变异等);掌握各类病原生物的共同致病特性与危害方式;熟悉临床常见病原生物的致病性特点(传播途径、临床表现);熟悉病原生物的一般检测与防治规律;了解病原生物的分类学知识及发现规律。

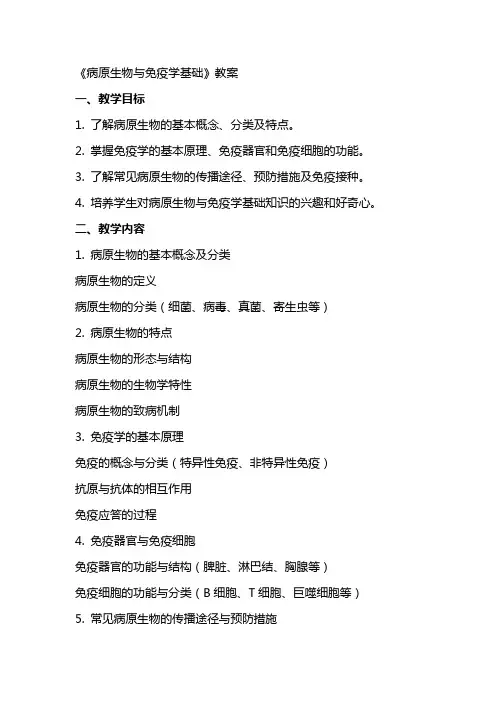

《病原生物与免疫学基础》教案一、教学目标1. 了解病原生物的基本概念、分类及特点。

2. 掌握免疫学的基本原理、免疫器官和免疫细胞的功能。

3. 了解常见病原生物的传播途径、预防措施及免疫接种。

4. 培养学生对病原生物与免疫学基础知识的兴趣和好奇心。

二、教学内容1. 病原生物的基本概念及分类病原生物的定义病原生物的分类(细菌、病毒、真菌、寄生虫等)2. 病原生物的特点病原生物的形态与结构病原生物的生物学特性病原生物的致病机制3. 免疫学的基本原理免疫的概念与分类(特异性免疫、非特异性免疫)抗原与抗体的相互作用免疫应答的过程4. 免疫器官与免疫细胞免疫器官的功能与结构(脾脏、淋巴结、胸腺等)免疫细胞的功能与分类(B细胞、T细胞、巨噬细胞等)5. 常见病原生物的传播途径与预防措施呼吸道病原生物(流感病毒、肺炎球菌等)消化道病原生物(大肠杆菌、肝炎病毒等)血液传染病原生物(疟原虫、艾滋病病毒等)预防措施(消毒、疫苗接种等)三、教学方法1. 讲授法:讲解病原生物与免疫学的基本概念、原理及知识。

2. 案例分析法:分析典型病原生物感染案例,引导学生了解病原生物的传播途径及预防措施。

3. 小组讨论法:分组讨论免疫器官与免疫细胞的功能,培养学生的团队协作能力。

4. 实验操作法:组织学生进行病原生物实验室检验的基本操作,提高学生的实践能力。

四、教学评价1. 课堂问答:检查学生对病原生物与免疫学基础知识的掌握。

2. 课后作业:布置相关练习题,巩固所学知识。

3. 实验报告:评估学生在实验操作中的表现及对实验结果的分析能力。

4. 课程论文:引导学生深入研究某一病原生物或免疫学话题,培养学生的科研能力。

五、教学资源1. 教材:《病原生物与免疫学基础》教材。

2. 课件:PowerPoint课件,包含图片、图表、动画等多媒体资源。

3. 实验器材:生物显微镜、实验室仪器及试剂等。

4. 网络资源:相关学术期刊、在线课程、科普文章等。

《病原生物与免疫学基础》教案一、教学目标:1.知识目标:通过本课程,学生将学习到病原微生物的基本特性、致病机理以及免疫系统的基本组成和功能,深入了解免疫系统对病原微生物的防御和识别机制。

2.能力目标:培养学生的科学思维能力和分析问题的能力,能够运用所学知识解决病原微生物和免疫系统相关问题。

3.情感目标:增强学生对于科学研究的兴趣和好奇心,培养其拓展知识、积极学习的品质。

二、教学重点:1.病原微生物的致病机理2.免疫系统的基本组成和功能三、教学难点:1.免疫系统的工作原理和机制2.病原微生物的致病机理和防御机制四、教学方法:1.讲授法:通过讲解理论知识,向学生介绍有关病原微生物和免疫系统的基本知识。

2.实验法:通过展示和讲解实验,让学生亲身体验免疫系统的工作机制和病原微生物的致病过程。

3.讨论法:组织学生分组讨论,利用案例进行问题探究和分析,培养学生的分析和解决问题的能力。

五、教学内容安排:第一课时:病原微生物的基本概念和特性(30分钟)1.病原微生物的定义和分类2.病原微生物的基本特性3.常见的病原微生物及其致病机理第二课时:免疫系统的基本组成和功能(30分钟)1.免疫系统的概念和分类2.免疫系统的组成部分及其功能3.免疫系统对病原微生物的识别和防御机制第三课时:免疫系统的工作原理和机制(30分钟)1.免疫系统的免疫应答过程2.免疫细胞的类型和功能3.免疫系统中的信号传导和调节机制第四课时:病原微生物的防御机制(30分钟)1.病原微生物的进化与抵抗机制2.病原微生物的逃逸策略和抗药性机制3.免疫系统对病原微生物的应对方式第五课时:案例分析与讨论(30分钟)1.分组讨论:根据案例分析病原微生物的致病机理和免疫系统的应对方式2.学生发表观点和答疑解惑六、教学评价:1.课堂测验:通过课堂测验检查学生对于病原微生物和免疫系统相关知识的掌握程度。

2.实验评价:通过对实验结果的观察和分析,评价学生对于免疫系统和病原微生物的基本原理的理解和应用能力。

免疫学基础与病原生物学教学大纲

(供乡村医生中专学历教育卫生保健专业用)

一、课程性质和任务

《免疫学基础与病原生物学》是乡村医生中专学历教育卫生保健专业一门重要的医学基础课程。

主要内容包括免疫学基础、医学微生物学和人体寄生虫学三部分,免疫学基础主要介绍抗原、抗体、补体、组织相容性抗原、免疫应答、超敏反应和免疫学防治;医学微生物学主要介绍微生物的形态结构、生长繁殖规律、影响因素、致病性;人体寄生虫学主要介绍寄生虫的形态、生活史、致病性、流行因素、寄生虫学检查、防治原则。

通过上述课程的学习,使学生掌握本课程的基本理论、基本知识和基本技能;为学习相关的基础课、专业课、职业技能学习奠定良好基础。

二、课程目标

1.培养良好的职业道德意识,具备严谨求实、一丝不苟的专业作风和敬业精神,树立牢固的无菌观念和科学理念,成为一名合格的专业人才。

2.掌握本课程的基本概念和基本理论。

3.掌握微生物的形态结构、生长繁殖,培养无菌观念,并为学习药理奠定基础。

4.掌握人体特异性免疫力的形成和疾病的特异性防治,能分析超敏反应性疾病的发生原理和防治原则。

5.熟悉常见感染性疾病的发病原因,特点、防治原则

6.学会光学显微镜油镜的使用和保养,掌握无菌操作方法,学会常用的消毒方法和验证性实验的操作技能。

三、教学时间分配

教学内容

学时数

理论实践合计

免疫学基础

一、免疫系统 2 2 4

二、抗原 2 2 4

三、抗体 2 2 4

四、补体系统 1 2 3

五、免疫应答 2 2 4

六、抗感染免疫 1 0 1

七、超敏反应 3 0 3

八、免疫学应用 1 4 5

医学微生物学

九、细菌的形态与结构 2 4 6

十、细菌的生长繁殖与代谢 1 4 5 十一、细菌与外界环境 1 2 3 十二、细菌的致病性与感染 1 0 1 十三、原核细胞型微生物 6 4 10 十四、非细胞型微生物 2 0 2 十五、真核细胞型微生物 1 0 1 人体寄生虫学

十六、医学蠕虫 6 4 10 十七、医学原虫 1 2 3 十八、医学节肢动物 1 2 3 合计36 36 72

四、教学内容与要求

五、大纲说明

(一)本大纲的应用范围和使用方法

1.本大纲主要供乡村医生中专学历教育卫生保健专业教学使用。

总学时为72学时,其中理论教学36学时,实践教学36学时。

内容包括免疫学基础、医学微生物学和人体寄生虫学三部分。

教学中,既可以按照本大纲的章节顺序进行,也可以将三部分内容调整次序。

2.本大纲是在新形势下,在对2001年版《病原生物学与免疫学基础》大纲的基础上进行修改编写完成,为加强学生基本理论的学习,减少了常见病原菌和病毒的生物学特性方面的知识点,以保证基本理论的学习时间。

就知识的衔接性和学生学习理解免疫学基本理论的需要,增加了主要组织相容性抗原和补体的分量,加强了细菌细胞壁结构的分量。

本大纲力求体现当前职业教育“岗位需求”、“就业导向”等特点,努力与执业资格考试和职业技能认证等内容接轨,着重提高本专业学生在未来工作中的职业能力和服务水平。

3.教学要求中的“掌握”和“熟练掌握”分别指学生对所学的知识和技能能够熟练应用,能综合分析和处理工作中的复杂问题,“熟悉”和“学会”分别是指学生对所学的知识基本掌握,能够应用所学的技能,解决实际工作中的一些具体问题;“了解”是指对学过的知识点能记忆和理解,具有一定的基本技能。

(二)教学建议

1.课堂理论教学以病原生物学与免疫学的基本理论和基本知识为重点,注意理论联系实际,积极采用多媒体的教学手段,多组织学生开展问题分析,注意采用“互动式”、“启发式”教学手段,以激发学生兴趣,启迪学生思维,加深对教学内容的理解和掌握,在进行授课的过程中,更加注重组织学习的过程,加强检查监督。

2.实践教学应着重体现学生专业技能、职业素质和职业意识的培养,调动学生学习的主动性、积极性,建立学生的理论联系实际的意识,培养训练分析判断能力、动手能力和人际沟通能力。

3.学生的知识水平和能力水平考评,可通过问题分析、课堂发言、平时测验,模拟实践以及考试、考核等多种综合形式。