名画中的古琴..

- 格式:ppt

- 大小:3.04 MB

- 文档页数:30

北京故宫博物院藏历代古琴赏析之一

北京故宫博物院藏唐琴九霄环佩唐琴九霄环佩CT 扫瞄图像唐琴九霄环佩局部

北京故宫博物院藏唐琴大圣遗音

唐琴大圣遗音CT扫瞄图像唐琴大圣遗音局部

北京故宫博物院藏唐琴飞泉唐琴飞泉CT扫瞄图像唐琴飞泉局部

北京故宫博物院藏唐琴玉玲珑

唐琴玉玲珑CT扫瞄图像

唐琴玉玲珑局部

北京故宫博物院藏宋琴万壑松宋琴万壑松CT扫瞄图像宋琴万壑松局部北京故宫博物院藏宋琴玉壶冰宋琴玉壶冰CT扫瞄图宋琴玉壶冰局部

北京故宫博物院藏宋琴金钟宋琴金钟CT扫瞄图

宋琴金钟局部

摘自《故宫古琴》郑珉中先生主编

--------------吉善居琴馆

古琴研习书画鉴赏琴书会友传统文化沙龙公益活动

如果您喜欢。

历代古琴图片唐琴说到千古名琴,当然就要谈到传世唐琴。

虽然唐琴并非现存最古的琴器,但唐朝却是琴文化发展的最重要的时期之一,而现存的唐朝古琴无论从音质、形制还是历史价值,皆是历代琴器中不可多得的顶级至宝。

所以,传世唐琴,实是历代琴人梦寐以求的神品。

现存的传世唐琴并不多,主要包括:诗梦斋旧藏的“九霄环佩”,汪孟舒旧藏的“春雷”、“枯木龙吟”,北京故宫博物院的“大圣遗音”,上海吴金祥旧藏的“九霄环佩”,台北故宫博物院的“春雷”(原张大千藏),山东博物馆的“宝袭”,北京曹桓武旧藏的“云和”,李伯仁旧藏的“飞泉”、“独幽”,旅顺博物馆的“春雷”,查阜西旧藏的“一池波”,管平湖旧藏的“冥王”,冯恕旧藏的“松风清节”,成公亮所藏的“秋籁”等。

一,古琴——连珠式——春雷神品春雷“唐琴第一推雷公,蜀中九雷独称雄。

”传世古琴,以唐琴为最珍贵之神器。

唐琴之中,以雷公琴为最。

蜀中九雷中,以雷威成就最大。

而雷威一生所斫之琴中,又以“春雷”为最。

所以,在古琴神品中,“春雷”实是最最珍贵的无价之宝。

北宋末年,宋徽宗赵佶在其宣和内府设“万琴堂”,广罗天下古琴神品于其中。

雷威的“春雷”琴,是其中的第一品。

金灭北宋后,金人将夺自宋宫的珍宝,装了2050车,运往燕京。

“春雷”琴也随之来到了北京,成为了金帝宫中的第一琴,被收藏于承华殿中。

金章宗死后,以此琴陪葬。

在地下埋了十八年后,“春雷”又复出于世,成为了元宫中的珍宝。

后来,“春雷”琴被赏赐给了元朝承相大琴家耶律楚材。

耶律楚材曾将其赠予老师万松老人。

以后,“春雷”琴又复归耶律楚材之子耶律铸。

以后其琴又归赵德润所有。

明朝时,“春雷”传入明宫之中。

到了清朝,“春雷”琴流传到裕亲王府中。

以后,该琴又流出府外,后来为满州大琴家佛诗梦所得。

后来,佛诗梦又将“春雷”琴传予其入室弟子北京大琴家汪孟舒,为汪氏传家之宝。

二,唐琴九霄环佩九霄环佩琴·伏羲式有美人兮,见之不忘。

一日不见兮,思之如狂。

历代古琴大赏,高山流水遇知音!古琴,又称瑶琴、玉琴、丝桐和七弦琴,属于八音中的丝。

音域宽广,音色深沉,余音悠远。

有三千年以上历史,是汉文化中地位最崇高的乐器,位列中国传统文化四艺“琴棋书画”之首,被文人视为高雅的代表,亦为文人吟唱时的伴奏乐器。

伯牙、钟子期以“高山流水”而成知音的故事流传至今,琴台被视为友谊的象征。

大量诗词文赋绘画中都有琴的身影。

元王振鹏《伯牙鼓琴图》北宋赵佶《听琴图》局部唐周昉《调琴啜茗图》清刘彦冲《听阮图》北齐杨子华《北齐校书图》古琴作为中国最早的弹拨乐器,是汉族文化中的瑰宝,是人类口头和非物质遗产代表作。

唐宋以来历代都有古琴精品传世。

存见南北朝至清代的琴谱百余种,琴曲达三千首,还有大量关于琴家、琴论、琴制、琴艺的文献,遗存之丰硕堪为中国乐器之最。

湖北随县战国初期曾侯乙墓五弦琴湖北省博物馆藏湖北随县战国初期曾侯乙墓十弦琴湖北省博物馆藏湖北荆门郭店战国中期七弦琴湖北省荆门市博物馆藏湖南长沙马王堆西汉七弦琴湖南省博物馆藏湖南长沙马王堆西汉筑湖南省博物馆藏古琴最初只有五根弦,内合五行,金、木、水、火、土;外合五音,宫、商、角、徵、羽。

后来文王囚于羑里,思念其子伯邑考,加弦一根,是为文弦;武王伐纣,加弦一根,是为武弦。

合称文武七弦琴。

古琴的十四个普通的琴式:仲尼式、伏羲式、列子式、连珠式、灵机式、落霞式、伶官式、蕉叶式、神农式、响泉式、凤势式、师旷式、伶官式、鹤鸣秋月式。

仲尼式伏羲式列子式连珠式灵机式落霞式伶官式焦叶式神农式响泉式凤势式师旷式伶官式鹤鸣秋月式历代存世古琴是古琴爱好者及收藏家的深爱之物,以下是从网络搜集的宋至清的部分存世古琴介绍,供大家了解欣赏!南宋龙吟虎啸仲尼式王世襄旧藏此“龙吟虎啸”古琴为仲尼式,以虫蛀古桐材所制,通身髹以黑漆,久经使用,手指袍袖磨擦处露栗壳色漆,蛇腹断满布其上,古气盎然。

琴背池上刻隶书“龙吟虎啸”四字,其下嵌一片古玉。

琴通长122厘米,额宽19厘米,尾宽14厘米,四五徽间最厚处达6.5厘米。

中国古代四大名琴中国古代四大名琴所谓“琴、棋、书、画”当中的“琴”,是我国历史上最古老的弹拔乐器之一,现称古琴或七弦琴。

古琴的制作历史悠久,许多名琴都有文字可考,而且具有美妙的琴名与神奇的传说。

其中最著名的是齐桓公的“号钟”、楚庄王的“绕梁”、司马相如的“绿绮”和蔡邕的“焦尾”。

这四张琴被人们誉为“四大名琴”。

现在,这名扬四海的“四大名琴”已成为历史的陈迹,但它们对后世的影响并没有消失。

以下是小编提供的中国古代四大名琴,一起来看看吧。

1.号钟“号钟”是周代的名琴。

此琴音之宏亮,犹如钟声激荡,号角长鸣,令人震耳欲聋。

传说古代杰出的琴家伯牙曾弹奏过“号钟”琴。

后来“号钟”传到齐恒公的手中。

齐恒公是齐国的贤明君主,通晓音律。

当时,他收藏了许多名琴,但尤其珍爱这个“号钟”琴。

他曾令部下敲起牛角,唱歌助乐,自己则奏“号钟”与之呼应。

牛角声声,歌声凄切,“号钟”则奏出悲凉的旋律,使两旁的侍者个个感动得泪流满面。

2.绕梁今人有“余音绕梁,三日不绝”之语。

其语源于《列子》中的一个故事:周朝时,韩国著名女歌手韩娥去齐国,路过雍门时断了钱粮,无奈只得卖唱求食。

她那凄婉的歌声在空中回旋,如孤雁长鸣。

韩娥离去三天后,其歌声仍缠绕回荡在屋梁之间,令人难以忘怀。

琴以“绕梁”命名,足见此琴音色之特点,必然是余音不断。

据说“绕梁”是一位叫华元的人献给楚庄王的礼物,其制作年代不详。

楚庄王自从得到“绕梁”以后,整天弹琴作乐,陶醉在琴乐之中。

有一次,他竟然连续七天不上朝,把国家大事都抛在脑后。

王妃樊姬异常焦虑,规劝楚庄王说:“君王,您过于沉沦在音乐中了! 过去,夏桀酷爱‘妹喜’之瑟,而招致了杀身之祸;纣王误听靡靡之音,而失去了江山社稷。

现在,君王如此喜爱‘绕梁’之琴,七日不临朝,难道也愿意丧失国家和性命吗?”楚庄王闻言陷入了沉思。

他无法抗拒“绕梁”的诱惑,只得忍痛割爱,命人用铁如意去捶琴,琴身碎为数段。

从此,万人羡慕的名琴“绕梁”绝响了。

琴棋书画的四绝之琴琴,作为琴棋书画四绝之一,是中国传统文化中非常重要的艺术形式之一。

琴在中国历史上有着悠久的传统和深厚的文化底蕴,被誉为“天籁之声”,被视为高雅文化的象征。

琴在中国古代就有了一个非常美丽动听的名字——“琴瑟”,其中“琴”即指古琴。

古琴是中国最古老的弦乐器之一,也是世界上现存最古老的乐器之一。

其历史可以追溯至古代的商周时期,至今已有几千年的历史。

古琴是中国传统文化中的瑰宝,它不仅代表了古代的音乐艺术,更体现了中国人对自然、人生、情感的理解和追求。

在中国文化中,琴被赋予了很高的地位,成为了一种精神象征,体现了中国人向往自然、追求心灵净化的精神追求。

古琴的音色深沉清雅、古朴悠扬,其音乐旋律多种多样,可以表达各种情感和意境。

古琴音乐以古老的记谱、传统的演奏方式和独特的音乐风格著称,被誉为“中华第一声”、“乐舞宫廷”、“天籁之声”。

从它的弹奏方式、演奏技巧到音律特点等都体现了古代中国人对音乐艺术的独特追求和创造。

在中国文化中,古琴不仅仅是一种乐器,更是一种精神和文化的象征。

弹奏古琴不仅仅是一种音乐表演,更是一种心灵的沟通和交流。

古琴音乐可以唤起人们内心深处的情感,表现人们对生活、对世界、对自然的感悟和理解。

古琴音乐在中国文化中扮演了重要的角色,它具有传统的文化底蕴和历史的记忆,让人们感受到中华文明的深厚内涵和民族精神的博大情怀。

总的来说,琴作为琴棋书画四绝之一,在中国传统文化中有着非常重要的地位。

古琴作为一种乐器,不仅具有悠久的历史和丰富的艺术价值,更是体现了中国人对音乐、文化、精神追求的独特态度和情感表达。

在当代社会中,古琴音乐依然具有重要的意义和价值,它带着古代文明的精神遗产,继续传承和发展着中华民族的音乐艺术传统,为人们提供了一种独特的审美体验和精神享受。

琴,作为琴棋书画四绝之一,永远闪耀着中国传统文化的光芒,永远传承着中华民族的文化精神。

魏晋南北朝名家名画赏析中国绘画简史之⼀(精图)2011-06-10 00:05:03| 分类:【原创画评】 | 标签:魏晋南北朝顾恺之美术史 |举报 |字号订阅中华⽂明源远流长,博⼤精深。

中国绘画则是⽂化百花苑中的⼀棵奇葩,并随着时光流转彰显华贵。

在初赏中国⼗⼤传世名画之余,本⽂拟以中国绘画发展简史为主线,通过追溯名画创作背景,了解画家简历与创作风格,领悟历史变迁与名家励志故事,以提⾼艺术赏析能⼒和美学情趣。

史前及魏晋南北朝绘画中国绘画史起源于新⽯器时代,距今⾄少有七千余年历史。

最初绘画是在陶器、地⾯和岩壁上,并伴随着⼈类⽣活⽅式的改变,墙壁画、绢画和纸画⽇渐兴盛,使⽤的⼯具也转向了⽑笔、墨和天然矿物质颜料。

两千多年前,战国⽆名画家作品《龙凤仕⼥图》和《⼈物御龙图》,则是我国保存下来最早的帛画。

唐代张彦远在他的开创性著作《历代名画记》中指出,史前象形⽂字是书写与绘画的统⼀,图形与⽂字的脱离才使得绘画成为⼀门专门艺术,探讨绘画技巧则晚⾄秦汉才开始。

魏晋时名家的出现,标志着绘画臻于成熟。

三国魏晋南北朝是中国历史上⼀个统⼀⽽分裂的时代,时局纷乱和社会动荡造成经济普遍衰退,但此时统治阶层早已被儒家思想所左右,民间风⽓也随之俯仰。

同时,佛教的传播成为社会各个阶层的迫切需要,绘画艺术随之也发⽣了强烈变化。

⾃曹不兴创⽴佛画后,他的弟⼦卫协⼜有所创新发展,并使本来简略明晰的绘画变得繁复起来。

这⼀时期的绘画特点主要体现为政教服务,即“是知存乎鉴戒者图画也”,为此⼈物画(包括佛教⼈物画)和⾛兽画⼤⾏其道,得到了长⾜发展,南⽅出现了顾恺之、陆探微和张僧繇“六朝三杰”等著名画家,北⽅出现了杨⼦华、曹仲达和⽥僧亮诸多⼤家。

这⼀时期最具代表性的画作为顾恺之⼈物故事画《洛神赋图》,⽽画中⼭⽔只是作为衬景,⼭⽔画逐步独⽴直到南北朝后期才趋于完成。

杰出画家及主要作品顾恺之(348-409)字长康,⼩字虎头,晋陵⽆锡(今江苏⽆锡)⼈。

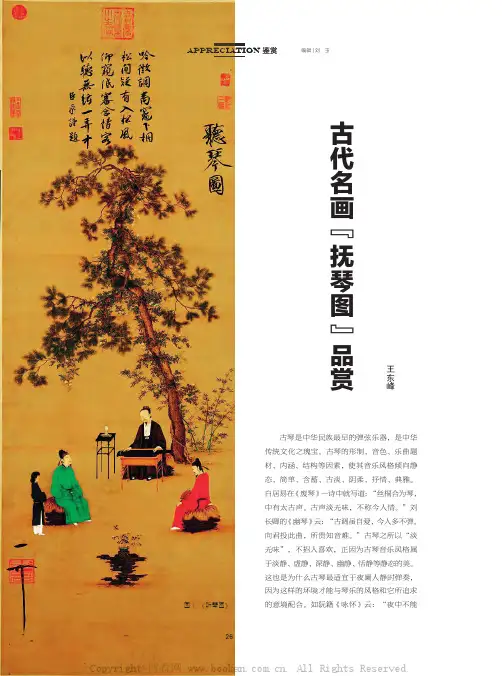

古琴是中华民族最早的弹弦乐器,是中华传统文化之瑰宝。

古琴的形制、音色、乐曲题材、内涵、结构等因素,使其音乐风格倾向静态、简单、含蓄、古淡、阴柔、抒情、典雅。

白居易在《废琴》一诗中就写道:“丝桐合为琴,中有太古声。

古声淡无味,不称今人情。

”刘长卿的《幽琴》云:“古调虽自爱,今人多不弹。

向君投此曲,所贵知音难。

”古琴之所以“淡无味”,不招人喜欢,正因为古琴音乐风格属于淡静、虚静、深静、幽静、恬静等静态的美。

这也是为什么古琴最适宜于夜阑人静时弹奏,因为这样的环境才能与琴乐的风格和它所追求的意境配合。

如阮籍《咏怀》云:“夜中不能王东峰古代名画『抚琴图』品赏图1:《听琴图》编辑|刘 玉AppreciatION 鉴赏AppreciatION 鉴赏寐,起坐弹鸣琴。

”王维《竹里馆》云:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

”欧阳修《江上弹琴》云:“江水深无声,江云夜不明。

抱琴舟上弹,栖乌林中惊。

”《红楼梦》第八十六回“受私贿老官翻案牍,寄闲情淑女解琴书”中,林黛玉对贾宝玉讲解琴理:“琴者,禁也。

古人制下,原以治身,涵养性情,抑其淫荡,去其奢侈。

若要抚琴,必择静室高斋,或在层楼的上头,在林石的里面,或是山巅上,或是水涯上。

再遇着那天地清和的时候,风清月朗,焚香静坐,心不外想,气血和平,才能与神合灵,与道合妙。

所以古人说‘知音难遇’。

若无知音,宁可独对着那清风明月,苍松怪石,野猿老鹤抚弄一番,以寄兴趣,方为不负了这琴。

”林黛玉关于古琴的深刻见解,我们今天可以从众多的传世古画“抚琴图”中得到验证,在这些绘画作品中,古人弹琴所处的环境,大都在景色优美的地方,或空阔的水边空地,或孤松下的巨石;崇山峻岭,茂林修竹;旁边没有闲杂人等,除了一二与弹琴者一样风姿高迈的雅人,便是烹茶煮酒的童仆,此情此景,犹如空谷幽兰,世外桃源,令人心驰神往。

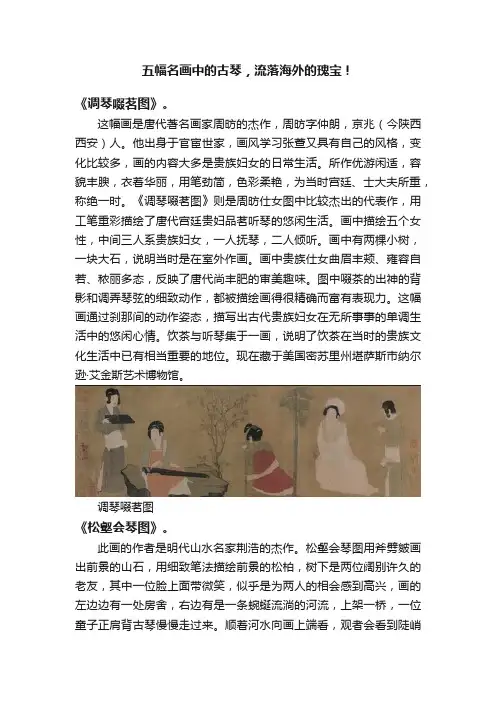

一、宋徽宗赵佶《听琴图》《听琴图》(图1),立轴,绢本,设色,纵147.2厘米,横51.3厘米,北京故宫博物院藏品。

30幅与古琴有关的名画,果然是琴棋书画!弹琴是一种生活趣味,也是文人雅士安妥其灵魂的独特方式。

古代文人,通过“月下抚琴”,“临流动操”,将生活、生命的思索散播到山林丘壑园林之间。

30幅古琴名画,是琴,也是生活,更是生命的思索。

《竹林七贤砖印模画》,南朝,6100px×2200px,南京博物院藏《斫琴图》,宋仿东晋摹本,顾恺之,长卷,绢本,设色,735px×3250px,故宫博物院藏《调琴啜茗图》,唐代,周昉,1882.5px×700px,美国密苏里州堪萨斯市纳尔逊·艾金斯艺术博物馆藏《高逸图》,唐代,孙位长卷,绢本,设色,1130px×4217.5px,上海博物馆藏《听琴图》,北宋,赵佶,挂轴,绢本,设色,1275px×3454px,故宫博物院藏《临流抚琴图》,宋代,夏圭,绢本,淡设色,637.5px×650px,故宫博物院藏《听阮图》,宋代,李嵩,绢本,设色,4437.5px×2612.5px,藏台北故宫博物院。

《伯牙鼓琴图》,元代,王振鹏长卷,绢本,墨笔,785px×2300px ,故宫博物院藏《松萌会琴图》,元代,赵孟頫,绢本,设色,3412.5px×1525px,美国私人藏《林下鸣琴图》元代,朱德润挂轴,绢本,设色,3020px×1450px ,台北故宫博物院藏《松壑会琴图》,明代,荆浩绘(存疑,摹本),绢本,墨笔,文物现状:美国弗利尔美术馆藏《柳下眠琴图》,明代,仇英挂轴,绢本,墨笔,4405px×2230px,上海博物馆藏《汉宫春晓图》,明代,仇英,绢本,设色,930px×50962.5px,台北故宫博物院藏(局部图)《桃源仙境图》,明代,仇英,挂轴,绢本,设色,4375px× 1667.5px ,天津市艺术博物馆藏《停琴高士图》,明代,张路挂轴,绢本,墨笔,3887.5px× 88.7c 故宫博物院藏《听琴图》,明代,张路,镜心,绢本,水墨,785px× 1525px ,德国柏林东亚美术馆收藏《梅下横琴图》,明代,杜堇,绢本,设色,5197.5px×2747.5px,上海博物馆藏《古贤诗意图听颖师弹琴》,明代,杜堇,纸本,墨色,700px×26987.5px,北京故宫博物院藏《武陵春图》,明代,吴伟长卷,纸本,墨笔,687.5px× 2347.5px,故宫博物院藏《听琴图》,明代,陈洪绶,绢本,水墨,设色,100.5×1317.5px《授徒图》,明代,陈洪绶挂轴,绢本,设色,2260px×1150px,美国加州大学美术馆藏《停琴品茗图》,明代,陈洪绶,绢本,设色,1900px×1325px《听阮图》,清代,刘彦冲,卷,纸本,设色,517.5px×78.25px,北京故宫博物院藏《携琴仕女图》,清代,黄慎挂轴,纸本,水墨,3187.5px×1375px,泰州市博物馆藏《幽篁坐啸图》,清代,禹之鼎长卷,绢本,设色,1575px×4175px ,山东省博物馆藏《对牛弹琴图》,清代,石涛,挂轴,纸本,墨笔,3312.5px ×1335px ,故宫博物院藏《弹琴图》,清代,任薰扇面,纸本,设色,462.5px×1335px,南京博物院藏《平沙落雁图》,傅抱石,1962年镜心,纸本,设色,1185px ×1737.5px,南京博物院藏。

五幅名画中的古琴,流落海外的瑰宝!《调琴啜茗图》。

这幅画是唐代著名画家周昉的杰作,周昉字仲朗,京兆(今陕西西安)人。

他出身于官宦世家,画风学习张萱又具有自己的风格,变化比较多,画的内容大多是贵族妇女的日常生活。

所作优游闲适,容貌丰腴,衣着华丽,用笔劲简,色彩柔艳,为当时宫廷、士大夫所重,称绝一时。

《调琴啜茗图》则是周昉仕女图中比较杰出的代表作,用工笔重彩描绘了唐代宫廷贵妇品茗听琴的悠闲生活。

画中描绘五个女性,中间三人系贵族妇女,一人抚琴,二人倾听。

画中有两棵小树,一块大石,说明当时是在室外作画。

画中贵族仕女曲眉丰颊、雍容自若、秾丽多态,反映了唐代尚丰肥的审美趣味。

图中啜茶的出神的背影和调弄琴弦的细致动作,都被描绘画得很精确而富有表现力。

这幅画通过刹那间的动作姿态,描写出古代贵族妇女在无所事事的单调生活中的悠闲心情。

饮茶与听琴集于一画,说明了饮茶在当时的贵族文化生活中已有相当重要的地位。

现在藏于美国密苏里州堪萨斯市纳尔逊·艾金斯艺术博物馆。

调琴啜茗图《松壑会琴图》。

此画的作者是明代山水名家荆浩的杰作。

松壑会琴图用斧劈皴画出前景的山石,用细致笔法描绘前景的松柏,树下是两位阔别许久的老友,其中一位脸上面带微笑,似乎是为两人的相会感到高兴,画的左边边有一处房舍,右边有是一条蜿蜒流淌的河流,上架一桥,一位童子正肩背古琴慢慢走过来。

顺着河水向画上端看,观者会看到陡峭的山峰和被雾气笼罩的松林。

现藏于美国弗利尔美术馆。

松壑会琴图《松荫会琴图》。

此画与上一幅画虽只差一个字,但是意境是千差万别。

《松荫会琴图》中,山野之中的水畔边,有两位高士正坐在虬曲偃蹇的古松之下抚琴、听琴。

中间的高士席地而坐,将琴放置于双膝之上,正在弹奏;右侧的知音像是正沉醉在悠扬的琴声之中,可谓不知天上人间。

左侧有一个童儿,侍奉于此,他神态专注,如痴如醉。

远处的山坡平缓而烟雾环绕。

本画意境悠远,给人一一种无俗世之烦忧的感觉。

画家设色清淡,以浓墨画出松针,用淡墨填干,使得全画层次突出;画中多以青绿设色,坡脚敷以赭石,色彩分明; 人物神情自若,自然和谐,有一种超凡脱俗之感。

传统文人画中的古琴作者:***来源:《美与时代·中》2023年第10期摘要:古琴位列文人四艺之首,其历史悠久,文化底蕴深厚,是中国古代文人雅士的必修之道。

作为中华民族最具代表性的弹拨乐器之一,文人雅士经常借古琴抒发情怀、修身养性、陶冶情操,这种闲雅的生活方式在文人画中也得以体现,成为古代绘画中音乐图像的重要组成部分。

以由辽宁省公共文化服务中心主办、辽宁省博物馆承办的“清音悠远——古琴文化展”为依托,以辽宁省博物馆馆藏古琴和绘画作品为切入点,梳理中国古琴的历史发展脉络,重点分析文人画中古琴再現的场景,进而阐述古琴审美意向的转变。

关键词:古琴;文人画;琴境;审美意向一、文人画与古琴的关系文人画与古琴作为中国传统文化的两大瑰宝,一直被视为文人雅士的象征。

文人画是中国传统绘画的一种重要形式,它以文人雅士的审美情趣和人文精神为主要特征,注重表达文人的内心情感和思想,以独特的艺术风格和文化内涵,展现中国古代艺术表达的独特魅力和中华历史文化的深厚底蕴。

文人画多以水墨为媒介,运用细腻的线条和淡墨渲染,以表现山水、花鸟、人物等题材。

古琴是中国古代的一种弹拨乐器,又称瑶琴、玉琴,千百年来作为古代文人爱不释手、用以标榜身份的把玩之物,承载着悠久的历史,凝聚着深厚而丰富的文化内涵。

古琴以其深沉的音色和独特的演奏方式,传达出文人的内心情感和思想,表现了对内心宁静和超脱世俗的境界的追求。

文人雅士多喜爱绘制以古琴为题材的作品,将绘画的有形语言与音乐的有声语言相融合,通过作品的意境和内涵向观者传达出画外之意、弦外之音。

文人将绘画与古琴紧密地联系在一起,说明它们在艺术上有着相通之处。

首先,文人画和古琴都强调艺术的内涵和气质。

文人画注重的是画家的个性表达和情感体验,强调画家的审美情趣和独特的艺术追求。

古琴演奏也是一种高度个性化的艺术表达,演奏者通过琴音传达自己的情感和思想,展现出独特的艺术气质。

无论是文人画还是古琴,都追求艺术的内涵和精神的升华,强调艺术的思想性和哲学性。

中国古代绘画中的古琴《斫琴图》斫琴图描绘古代文人学士正在制作音色优美、颇具魅力的古琴的场景。

画中有14人,或断板、或制弦、或试琴、或旁观指挥,还有几位侍者(或学徒)执扇或捧场。

因画中表现的多是文人,所以都长眉修目、面容方整、表情肃穆、气宇轩昂、风度文雅。

人物衣纹的线条细劲挺秀,颇具艺术表现力。

此画与顾恺之的其他作品一样,画面中如春蚕吐丝般的线条既能传神地勾勒出人物的形象特征,也能恰到好处地把握人物的内在性情。

《校书图》,北齐画家杨子华所作。

纵29.3厘米,横122.7厘米,现藏美国波士顿美术馆。

这图卷所画的是北齐天保七年(公元556年)文宣帝高洋命樊逊和文士高乾和等11人负责刊定国家收藏的《五经》诸史的情景。

这充分表现出北齐对古代文献的整理工作以及北方各族文化融合的高度重视。

画中人物其神情均极生动。

此图用笔细劲流动,细节描写神情精微。

设色简易标美。

这件非常珍贵的绘画精品,现所见到的这幅图卷是摹本、绢地、设色。

《听琴图》宋赵佶赵佶是宋神宗的第十一子。

《听琴图》构图简洁,用笔稍劲健刻露。

也可以说是他的自画像,两位听琴的官员中,穿红袍的是宰相察京。

画卷的顶端有蔡京的题诗。

四周苍松耸立,枝干盘回虬劲,藤条缠绕而上;翠竹萧疏,树叶繁茂,迎风摇曳,风姿绰约。

嶙峋怪石上点缀的名贵花卉,与几案上徐徐升起的袅袅烟影相应成趣,既风流萧逸又意境优美,加上严谨工丽的笔墨和妍丽清雅的赋色,使此画呈现出一派古雅、高贵的风格。

《伯牙鼓琴图》元王振鹏绢本墨笔,纵31.4厘米横92厘米,故宫博和院藏王振鹏,字朋梅,永嘉(今浙江温州)人。

官至漕运千户。

工墨笔界画,笔法工致细密,自成一体。

亦擅人物。

元仁宗赏识他,赐号弧云处士。

生座年不详,约活动于元仁宗朝。

此卷描绘伯芽为知音者钟子期弹琴的故事。

相传伯牙生于春秋时代,擅弹琴,与钟了期为友。

《荀子·劝学篇》有“伯牙鼓琴,而六马仰秣”的记载。

流传至今的古琴曲“水仙操”和“高山流水”据传就是他所作。

古琴名画《听琴图》浅析了解过古琴的朋友们,想必大都见到过这样一幅画作:一棵苍松矗立在画面正中,枝叶郁茂,凌霄花缠绕于青松之上,旁边有翠竹数竿。

松下一人身着道服,端坐拂琴,旁立一木几与香炉;另二人身着朝服坐于下首恭听,一侧身一仰面,神态恭谨。

这就是宋代著名画作《听琴图》(1117年),相传为北宋宋徽宗赵佶所作,为我国一级文物,现藏于北京故宫博物院内。

此画横51.3厘米,纵147.2厘米,是一幅绢本设色工笔画。

《听琴图》不是一般的人物肖像画,是有真实的事件为依据的。

据史书记载,徽宗崇信道教,历年活动的一个最高潮,就是“册已为教主道君皇帝”。

而画作中身着道服的抚琴人正是以“教主道君皇帝”自居的徽宗本人,所以画作当中描绘的正是宋徽宗在政和七年四月册为“教主道君皇帝”以后,与朝中权臣接见,抚琴论道,暗通心曲的艺术场景。

身着道服的宋徽宗图卷中宋徽宗身着道袍,站在一颗缠绕在凌霄花的松树之下,弹琴给两位官员听,图中,有青竹,有香炉,有清供,整幅画卷体现了这位迷信道家的皇帝,不问政事,整日流连于声色当中!这幅画从整体的气格来看,色彩稳重,古琴与灰漆,手指与红蓝两色服装,整体的格调为黄色绢本,抚琴者乃是黑墨白粉!所有的颜色呈现出了一种圆环形的闭环统一,而徽宗皇帝坐在中心,颇有帝王之气!图中左侧身穿青衣正在认真听琴的人,有一说是王黼,另外一说则是童贯。

右侧的这位身着红袍正在低头恭听的人,一般认为是蔡京,还有人认为是王诜(北宋驸马)。

此作在画面上,虽然是静态人物的表现,但是你分明是能够听到琴声的,这就是中国画的高妙之境!此作从画面来看,人物、时间、空间,皆是静止的,跟《韩熙载夜宴图》还不一样,但是所有的静态画面却营造出了一种富有动感的“音乐会”!图中除了所绘内容外,画面上方有“六贼”之首蔡京所题的七言绝句一首,右上角有宋徽宗赵佶所书瘦金书字体的“听琴图”三字,左下角有他“天下一人”的画押,以及钤清“嘉庆御览之宝”等印8方。

琴声墨韵——书画中的古琴况味琴,俗称古琴,亦称“七弦琴”、“瑶琴”、“玉琴”、“丝桐”,是中国的拨弦乐器。

“古琴”俗称,乃19世纪二十年代起为了与钢琴区别而改称的。

琴滥觞于周朝,魏晋以后,形制和现在的大致相同,汉魏六朝时期曾是伴奏的乐器之一,隋唐亦用作伴奏乐器。

在长期的历史和发展过程中,形成了独特的演奏艺术和各具特色的多种流派。

说到有关琴的绘画,这里荡开一笔多着些笔墨。

与《伯牙鼓琴图》同类的题材,有宋朝名画家马麟的《高山流水图》。

图上伯牙枕琴侧卧松下,临流溪水边上,有“欲取鸣琴弹,恨无知音赏”的诗意。

另外,明朝“吴门四家”之首沈周、清初“黄山画派”领袖梅清等,也有《高山流水图》创作传世。

鼓琴、听琴最为著名的一幅画当属北宋徽宗皇帝赵佶的《听琴图》。

此图不唯赵佶是皇帝而享盛名,实乃美术史极经典的画作。

徽宗不拘画精,书法则因创制“瘦金体”而独步天下,书法史上占着一席之地。

关于琴与画,还有一种画家时或表现的题材,曰:“携琴访友。

”宋朝著名画家范宽、明朝“吴门四家”之一文征明、明朝“浙派”创始人戴进、清初“四王”之一王翚、“扬州八怪”之一黄慎等,皆有《携琴访友图》问世。

“携琴访友”也如古代文人反复吟咏表现的题材,如“观瀑”、“听泉”、“看山”等,实已不是仅仅的表面上的赏景,而是寓寄的一种理想,一种处世的态度。

表现出的是种出世离俗,向往名山的超逸思想,有李白的“且谐宿所好,永愿辞人间”的诗意。

若“停琴待月”若“心事付瑶琴”等,尝见道光(1821~1850)间吴中名画家胡骏声《停琴待月图》团扇,扇上一仕女右臂枕着一函书籍,由一棵芭蕉陪着,斜卧在草地之上,在闭目养神,在等待什么,伊身后右边露出一张琴,点明伊是“停琴待月”,抑或是等待赏琴知音,与知音一起赏着明月来把古琴操弄。

有“独卧芭蕉根,横琴待新月”的诗情画意。

人月如雪,待会儿新月挂天,定会与美人相辉映。

画中美人,妙如新月,幽态妍姿,似流芬倩玉,姣容逸芳。

欣赏此图,会让人流露出感叹人生倏忽,岁月无情的思想情感。

图说敦煌壁画中那些精美的古乐器“ 世界上只有一个敦煌,要是没有了,很多中国古典文化艺术就见不着了。

”壁画中的乐器敦煌莫高窟共有492 个洞窟。

其中,与音乐题材相关的洞窟多达240 个,约占整体数量的一半。

这些音乐壁画不仅是乐人们在当时的真实写照,也是解开我国古代音乐史之谜的一把钥匙,今天我们就来一探究竟。

1. 琵琶初唐第220窟南壁弹拨类乐器中,当属琵琶这件乐器最有代表性。

仅在莫高窟中所绘制的数量就多达700余件。

无论在小型乐器组合、大型经变乐队,甚至不鼓自鸣中,都能寻见它的踪影。

形制上,它的共鸣箱呈梨形,颈部呈曲项或直项的形式。

有四根弦,且在弦的两端设有山口和缚手。

面板上饰有捍拨和凤眼。

仔细寻觅,你会发现,飞天、药叉、菩萨等各类乐伎横抱琵琶演奏的画面,散落在洞窟的各个角落。

2. 五弦北周第428窟中心柱五弦又称五弦直项琵琶,起源于印度,经由丝绸之路的天山北麓传入中国。

乐器形态与演奏方式都与四弦琵琶较为接近。

曾一度盛行于唐代,入宋以后逐渐走向消亡,取而代之的是四弦琵琶。

藏于正仓院的螺钿紫檀五弦琵琶遗憾的是这件乐器在我国并没有得到传承。

现今世上唯一一件唐代五弦直项琵琶“ 螺钿紫檀五弦琵琶” 留存在日本正仓院。

作为镇馆之宝,每次展示都会吸引世界各地文物爱好者和历史研究者前去观展。

3. 阮咸西魏第285窟南壁阮咸归属琵琶之类,出现在唐代。

缘于晋代竹林七贤之一的阮咸善弹这件乐器,因而得名。

形制上,共鸣箱呈正圆形。

项长,四弦,十二品柱。

初唐第220窟北壁它与五弦琵琶有着极其相似的命运。

唐朝以后开始逐渐失去主流地位,之后被宋代的月琴所取代。

然而,敦煌壁画中却留下了大量它的身影。

有的琴体饰以花纹重彩,有的琴体却形似花瓣。

复原的花边阮4. 箜篌盛唐第225窟南壁箜篌作为外来乐器,也曾在我国隋唐时期的宫廷音乐中扮演着重要的角色。

对此,它在敦煌壁画中也有呼应性的体现:数量仅次于琵琶,约有200余件。

早期的箜篌在形制上,多为三角形框架,弦数较少。

东晋·顾恺之《斫琴图》《斫琴图》东晋顾恺之宋人摹本绢本设色纵29.4厘米横130厘米北京故宫博物院藏东晋顾恺之生平简介绘画特点及其作品简介《斫琴图》描绘古代文人学士正在制作音色优美、颇具魅力的古琴的场景。

画中有14人,或断板、或制弦、或试琴、或旁观指挥,还有几位侍者(或学徒)执扇或捧场。

因画中表现的多是文人,所以都长眉修目、面容方整、表情肃穆、气宇轩昂、风度文雅。

人物衣纹的线条细劲挺秀,颇具艺术表现力。

此画与顾恺之的其他作品一样,画面中如春蚕吐丝般的线条既能传神地勾勒出人物的形象特征,也能恰到好处地把握人物的内在性情。

顾恺之(约348 409) 中国东晋画家,绘画理论家,诗人。

字长康,小字虎头。

晋陵无锡(今属江苏省)人。

曾任参军、散骑常侍等职。

出身士族,多才艺,工诗词文赋,尤精绘画。

擅肖像、历史人物、道释、禽兽、山水等题材。

画人物主张传神,重视点睛,认为“传神写照,正在阿堵(指眼睛)中”。

注意描绘生理细节,表现人物神情,画裴楷像,颊上添三毫,顿觉神采焕发。

善于利用环境描绘来表现人物的志趣风度。

画谢鲲像于岩堑中,突出了人物的性格志趣。

其画人物衣纹用高古游丝描,线条紧劲连绵,如春蚕吐丝,春云浮空,流水行地,自然流畅。

顾恺之的作品无真迹传世。

流传至今的《女史箴图》、《洛神赋图》、《列女仁智图》等均为唐宋摹本。

顾恺之在绘画理论上也有突出成就,今存有《魏晋胜流画赞》、《论画》、《画云台山记》3篇画论。

提出了传神论、以形守神、迁想妙得等观点,主张绘画要表现人物的精神状态和性格特征,重视对所绘对象的体验、观察,通过形象思维即迁想妙得,来把握对象的内在本质,在形似的基础上进而表现人物的情态神思,即以形写神。

顾恺之的绘画及其理论上的成就,在中国美术史上占有极其重要的地位。

顾恺之著有《启蒙记》3卷,另有文集20卷,均已佚。

但仍有一些诗句流传下来,如“干岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼,若云兴霞蔚”等,细致生动地描写了江南的秀丽景色,充满诗情画意。