第14课《背影》课件(共21张ppt) 2022-2023学年部编版语文八年级上册

- 格式:pptx

- 大小:17.07 MB

- 文档页数:21

初中部编版八年级初二上册语文《背影》公开课(新课标单元整体教学设计+课时教学设计)

第一部分:单元整体教学设计

本单元以“背影”为主题,涵盖了初中部编版八年级初二上册语文的多个篇目。单元课时数为10课时。教学内容紧密围绕课本,通过对比阅读、群文阅读等方式,使学生深入理解文章内容,掌握写作技巧,提高语文素养。

单元主题旨在培养学生对亲情的感悟,通过分析不同文章中的“背影”,让学生体会到亲情的伟大和珍贵。同时,培养学生对父母的感恩之心,学会关爱家人,弘扬中华民族的传统美德。

一.课标要求

本单元体现的语文核心素养主要包括:语言能力、思维品质、文化意识、审美情趣。

在语言能力方面,新课标要求学生能够正确、流利、有感情地朗读课文,理解文章大意,把握文章结构。通过本单元的学习,培养学生准确、简洁、生动地表达自己的思想感情的能力。

在思维品质方面,新课标要求学生能够运用批判性思维,对文章内容进行分析和评价。本单元通过对比阅读、群文阅读等方式,培养学生独立思考、发现问题、解决问题的能力。

在文化意识方面,新课标要求学生了解和感悟中华民族的优秀传统文化,增强民族自豪感。本单元通过学习不同文章中的“背影”,让学生深入了解传统文化中的亲情观念,培养学生的文化意识。

在审美情趣方面,新课标要求学生能够感受和欣赏文学作品中的美,培养高雅的审美情趣。本单元通过分析文章中的形象、语言、表达技巧等,让学生体验文学之美,提高审美情趣。

二.单元内容分析

本单元以“背影”为主题,涵盖了初中部编版八年级初二上册语文的多个篇目。单元课时数为10课时。教学内容紧密围绕课本,通过对比阅读、群文阅读等方式,使学生深入理解文章内容,掌握写作技巧,提高语文素养。

第一课时:《背影》

本课时主要学习朱自清的《背影》。通过朗读、解析、讨论等方式,让学生理解文章内容,掌握文章的写作技巧。重点分析文章中的形象、语言、表达技巧等,让学生体验文学之美。

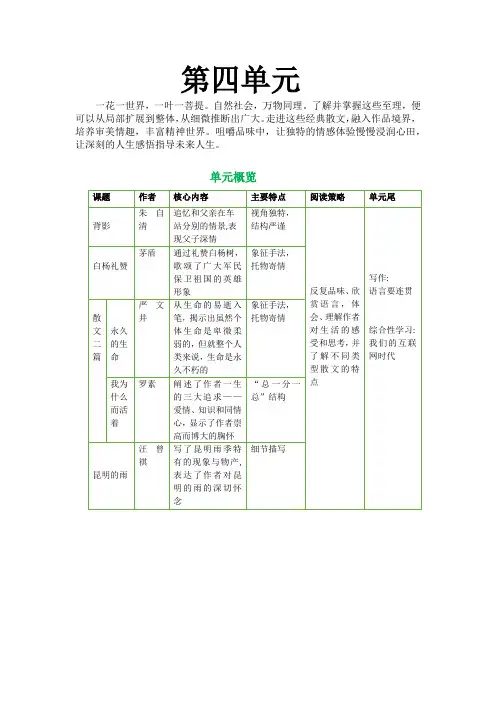

第四单元

一花一世界,一叶一菩提。自然社会,万物同理。了解并掌握这些至理,便可以从局部扩展到整体,从细微推断出广大。走进这些经典散文,融入作品境界,培养审美情趣,丰富精神世界。咀嚼品味中,让独特的情感体验慢慢浸润心田,让深刻的人生感悟指导未来人生。

单元概览

课题 作者 核心内容 主要特点 阅读策略 单元尾

背影

朱自清 追忆和父亲在车站分别的情景,表现父子深情 视角独特,

结构严谨

反复品味、欣赏语言,体会、理解作者对生活的感受和思考,并了解不同类型散文的特点

写作:

语言要连贯

综合性学习:

我们的互联网时代

白杨礼赞

茅盾 通过礼赞白杨树,歌颂了广大军民保卫祖国的英雄形象 象征手法,

托物寄情

散文二篇

永久的生命

严文井 从生命的易逝入笔,揭示出虽然个体生命是卑微柔弱的,但就整个人类来说,生命是永久不朽的 象征手法,

托物寄情

我为什么而活着 罗素 阐述了作者一生的三大追求——爱情、知识和同情

心,显示了作者崇高而博大的胸怀 “总一分一总”结构

昆明的雨

汪曾祺 写了昆明雨季特有的现象与物产,表达了作者对昆明的雨的深切怀念 细节描写

阅读

14背影

知识助读•细梳理助读资料

1.文题解读

“背影”可以看作父亲的一种特殊面貌。文章以《背影》为题,一是表明作者对父亲背影的印象之深;二是为抒写父爱找到-一个巧妙的切入点,突出构思选材的独具匠心。

2.作者简介

朱自清(1898-1948),原名自华,字佩弦,江苏扬州人。散文家、诗人、学者。朱自清的创作以散文成就最高。第一本散文集《背影》出版后,輩声文坛。其散文以语言洗

练、文笔清丽著称。代表作有《荷塘月色》《绿》《春》《背影》等。

3.写作背景

本文写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。作者说:“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信里的那句话。当时读了父亲的来信,真是泪如泉......”

1917年冬,作者的祖母去世,父亲朱鸿钧也在同年被解除公职。文中的“祸不单行”就是指这两件事。作者当时在北京大学哲学系读书,得知祖母去世,从北京赶到徐州与父亲一道 回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子二人在浦口火车站惜别。

部编版八年级上册《背影》语文教案

一、教学目标

1.知识与技能:

(1)能够理解文中的生僻词语,掌握其含义。

(2)了解文章的背景,理解作者的情感。

(3)能够概括文章的主旨,理解文章的结构。

2.过程与方法:

(1)通过自读、讨论等方式,培养学生的阅读理解能力。

(2)通过分析文章的写作技巧,提高学生的写作水平。

(3)通过模仿、创作等环节,提升学生的语文综合运用能力。

3.情感态度与价值观:

(1)感受父爱的伟大,培养学生的感恩情怀。

(2)理解亲情的珍贵,培养学生珍视家庭的意识。

(3)激发学生对美好未来的憧憬,培养学生的奋斗精神。

二、教学重点

1.生僻词语的理解与运用。

2.文章主旨的概括。

3.写作技巧的分析。

三、教学难点

1.理解作者情感,感受父爱的伟大。

2.培养学生珍视家庭、感恩亲情的意识。

四、教学过程 1.导入新课

设计一个有趣的故事,引起学生对家庭的关注,然后顺势导入本文。

2.自主学习

让学生自主阅读课文,勾画出生僻词语,并尝试理解其含义。

3.分享交流

4.课堂讲解

讲解生僻词语的含义,分析文章的写作技巧,如描写手法、抒情手法等。

5.感悟亲情

让学生结合自己的生活经历,谈谈对亲情的感悟,引导学生珍视家庭、感恩亲情。

6.课堂小结

7.课后作业

(1)熟读课文,巩固生僻词语。

(2)写一篇关于亲情的短文,可以是感悟、经历或祝愿。

五、教学反思

本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的反馈情况进行调整教学策略,以提高教学效果。同时,关注学生在课堂上的情感变化,确保他们能够正确理解亲情、珍视家庭。

六、教学评价

1.学生对生僻词语的理解与运用。 2.学生对文章主旨的概括能力。

3.学生对写作技巧的掌握。

4.学生对亲情的感悟程度。

八年级的孩子们正处于青春期,对于家庭、亲情的理解可能还不够深刻,《背影》这篇文章恰好可以给他们上一堂生动的情感教育课。在教学过程中,我注重引导他们去感受父爱,理解亲情,希望他们能够从中汲取到成长的养分。

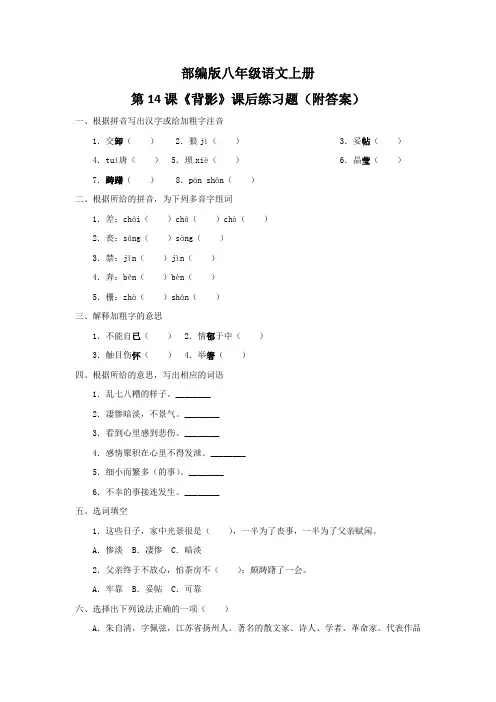

部编版八年级语文上册

第14课《背影》课后练习题(附答案)

一、根据拼音写出汉字或给加粗字注音

1.交卸( ) 2.狼jí( ) 3.妥帖( )

4.tuí唐( ) 5.琐xiè( ) 6.晶莹( )

7.踌躇( ) 8.pán shān( )

二、根据所给的拼音,为下列多音字组词

1.差:chāi( )chā( )chà( )

2.丧:sāng( )sàng( )

3.禁:jīn( )jìn( )

4.奔:bēn( )bèn( )

5.栅:zhà( )shān( )

三、解释加粗字的意思

1.不能自已( ) 2.情郁于中( )

3.触目伤怀( ) 4.举箸( )

四、根据所给的意思,写出相应的词语

1.乱七八糟的样子。________

2.凄惨暗淡,不景气。________

3.看到心里感到悲伤。________

4.感情聚积在心里不得发泄。________

5.细小而繁多(的事)。________

6.不幸的事接连发生。________

五、选词填空

1.这些日子,家中光景很是( ),一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。

A.惨淡 B.凄惨 C.暗淡

2.父亲终于不放心,怕茶房不( );颇踌躇了一会。

A.牢靠 B.妥帖 C.可靠

六、选择出下列说法正确的一项( )

A.朱自清,字佩弦,江苏省扬州人。著名的散文家、诗人、学者、革命家。代表作品有《背影》《春》等。

B.《背影》一文中共提到“背影”三次,其中重点描写了父亲离开车站时的“背影”。

C.《背影》一文开始写“背影”,指出最难忘的就是父亲的背影。但后面展开写家庭情况,跟主题没有关系。所以第二、三自然段可以删去。

1

第14课《背影》

一、作者简介

朱自清(1898—1948),字佩弦,现代著名诗人、散文家、学者、民主战士。江苏省扬州人。1925年任清华大学教授,转而从事散文创作。1931年留学英国,次年回国。抗战期间,在昆明西南联大任教。1948年,他贫病交加,但坚决不向反动派屈服,拒绝领取“美援”救济粮,该年12月病逝于北平。毛泽东同志称赞他“表现了我们民族的英雄气概”。主要作品有诗文集《踪迹》,散文集有《背影》、《欧游杂记》等。

二、写作背景

《背影》是记事散文,写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。本文是作者追忆八年前的往事。1917年冬,作者祖母去世,父亲朱鸿钧原任徐州烟酒公卖局局长,被解职。文中的“祸不单行”正是指这两件事。作者当时20岁,在北大哲学系读书,得知祖母去世,从北京赶到徐州与父亲一道回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子在浦口车站惜别。

三、字词

1.读音辨析

簌.(sù) 游逛.(ɡuànɡ)

妥贴.(tiē) 踌躇..(chóu chú)

琐屑.(xiè) 箸.(zhù)

晶莹.(yínɡ) 差使(chāi)

蹒跚(pán shān) 奔丧(bēn sānɡ)

2.词语释义

差使:旧社会在机关里做事叫“当差”,文中指职务。

交卸:旧时官吏卸职,向后任交代。

狼藉:乱七八糟的样子。

2 祸不单行:不幸的事接连发生。

惨淡:凄惨暗淡,不景气。

蹒跚:因为腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

颓唐:精神不振作。文中指衰颓败落。

不能自已:不能控制自己的感情。已,停止,这里是控制的意思。

四、结构层次

第一部分:思念父亲,最不能忘怀的是他的“背影”。开篇点题。

第二部分(从“那年冬天”到“我的眼泪又来了”):回忆往事,追述在车站与父亲离别的情景,表现父亲爱子的真挚感情。

【第一层(从“那年冬天”到“我们便同行”):交代这次父子分别时的家庭情况,为写“背影”渲染悲凉的气氛。

【 导语】《背影》是⼀篇纪实散⽂,也是⼀篇描写亲情的极好的叙事散⽂。以下是⽆忧考为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

1.部编版⼋年级上册语⽂第⼗三课《背影》教案

【学习⽬标】

1.有感情地朗读课⽂,体会⽗爱的深沉。

2.学习⽂章抓住细节描写刻画⼈物形象的写法。

3. 珍爱亲情,增进与⽗母的沟通和交流,培养中华民族传统美德。

【学习重难点】

重点:有感情诵读课⽂,在品词析句中,体会⽗爱的深沉。

难点:学习⽂章抓住细节描写刻画⼈物形象的写法。

【教学过程】

⼀、 激情导⼊

盼望着,盼望着,东风来了……

以上熟悉的⽂字来⾃于哪篇课⽂,你能把其余的部分背出来吗?

学⽣回答,引⼊⽂题,⾛近作者。

⼆、美读赏析,聚焦“背影”

通过学⽣阅读课⽂,理清⽂章思路,突出作品描写的重点,进⾏初步赏析。⾃读,提问,感知。

1.⽂题为“背影”,那么⽂中⼏次写到了⽗亲的背影?“背影”在全⽂中起什么作⽤?

2.你认为最感⼈的是哪⼀次背影?

3.⽂中描写普普通通的“背影”,为什么会如此感⼈?描写“背影”时主要刻画了哪些细节?(理解细节描写的作⽤)现在,再读这幅⽂字描绘的画⾯,你⼜读出了哪些刚才你没读出的东西?(学⽣朗读,再次体会第⼆次背影)

三、品词析句,读懂“橘情”

通过主问题的挖掘,让学⽣体味出⽗亲买橘的不易以及⽣活的艰⾟,在反复的揣摩中体会⽗爱的深沉。

问题探究:⽗亲为什么给⼉⼦“买橘”?

(学⽣讨论交流,教师适时点拨、引导) 四、总结

2.部编版⼋年级上册语⽂第⼗三课《背影》教案

教学⽬标:

1、抓住⼈物的⾔⾏和细节描写,感受⽗爱。

2、能抓住⼈⼈物的⾔⾏和细节进⾏对⽗爱的表达。

教学设计:

⼀、古诗导⼊

师:同学们,先让⽼师念⼀⾸古诗吧。《游⼦吟》 诗中的哪些地⽅让你感动呢?

师:⾃古多情伤离别,更何况是⾻⾁之情的离别呢!母亲看着孩⼦将背上⾏囊独⾃远⾏去寻找遥不可知的未来。已⽆语,她只能将牵肠的担忧和揪⼼的疼爱⼀针⼀针地缝进游⼦厚实的⾐服⾥。

第四单元 第13课 背影

朱自清(1898—1948),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。原籍浙江绍兴,出生于江苏省东海县(今连云港市东海县平明镇)。现代杰出的散文家、诗人、学者、民主战士。毛泽东同志曾高度评价朱自清爱国,有骨气,他说“一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮”。1916年,中学毕业并成功考入北京大学预科班。1919年,开始发表诗歌。1928年,第一本散文集《背影》出版。1932年7月,任清华大学中国文学系主任。1934年,出版《欧游杂记》和《伦敦杂记》。1936年,出版散文集《你我》。代表作品有《背影》《荷塘月色》《绿》。

朱自清于1916年暑假考上北京大学预科班。1917年的冬天,71岁的祖母去世,父亲任徐州烟酒公卖局局长的差事也交卸了。办完丧事,父子同到南京,父亲送作者上火车北去,那年作者20岁。在那特定的场合下,父亲对儿子的关心、体贴、爱护令人极为感动,这印象经久不忘,并且几年之后,想起那背影,父亲的影子出现“在晶莹的泪光中”,使人不能忘怀。1925年,作者有感于世事,便写了此文。“背影”全文的写作线索,又是文章题旨得以集中反映的所在。以“背影”为题,含蓄隽永,是作者感情的触发点和凝结点。

那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行1的日子。我从北京到徐州,打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。2父亲说,“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”3

【解析】1.祖母去世、父亲失业,所以说“祸不单行”,也为下文推出“背影”渲染了悲凉的气氛。

2.第一次流泪。这次流泪是在交代家境衰败的情况下,见着父亲,面对家破人亡的景象,“不禁簌簌地流下眼泪”。这次掉泪表现出“我”触景伤情的悲哀。

3.父亲的话是对“我”的安慰。父亲的心情本来难过,却又安慰“我”,表现出父亲对“我”的关爱。

【段析】写“我”淡淡的哀伤:祖母去世,父亲赋闲,家境惨淡。

7.背影

【备课组中心发言纪要】

一、教材分析:

《背影》是九年义务教育人教版八年级上册第二单元的第二篇课文,本单元以爱为主题,都是叙事性作品,写的都是普通人。

歌颂父爱,一般是正面描写父亲的高大形象。而这篇文章却写父亲的背影,写父亲并不美的外表、动作和不漂亮的语言。写爱的文章,旺旺有淋漓尽致的描写,这篇文章的语言则很朴素。然而,朴素的语言下,却蕴含着父亲对儿子无微不至的深爱,也饱含着儿子对父亲的无限思念。

二、本课授课内容的重点、难点:

教学重点:

1. 整体把握文章内容,理清文章线索;

2. 品味文章朴素却饱含深情的语言。

教学难点:品味赏析文章朴实却饱含深情的语言。

三、本课授课中突出重点、突破难点的方法(教法):

落实教学重点可以通过默读、细读、精读相结合的方法,让学生在理解文本的基础上去领悟课文在写作上的技巧,在具体操作过程中,进一步运用圈注、复述、讨论、探究、合作等方法。

教学的难点方面,老师可以引导学生,结合上下文,通过朗读把握带有感情色彩的语句中蕴涵的感情。通过听、说、读、结合法来培养学生分析问题的能力和口头表达能力。还可以采用合作学习法,学生之间的个性化发现进行交流、比较、补充,提高学生学习的积极性,进行小组内合作学习。

【基础教案】

教学目标:

1. 整体把握文章内容,理清文章线索;

2. 品味文章朴素却饱含深情的语言。

教学重点:整体把握文章内容,理清文章线索;

教学难点:品味赏析文章朴实却饱含深情的语言。

课时安排:2课时。

第一课时

新课讲解内容:

一、 课前预习(5分钟)

快速浏览课文,完成预习工作:

1. 用阿拉伯数字标准段序;

2. 用“□”圈画出“读一读,写一写”中的词语并确定读音;

3. 简要复述主要情节,或粗谈自己初读文章后对“我”或“父亲”的看法。

二、 新课导入

在平时作文的时候,大家不愿意写父爱母爱类的文章,有人觉得容易写但写不出新意;有人觉得没有东西可写,写不出来。其实,你错了。原本,你应该好好读一读、品一品、学一学朱自清先生的《背影》。然后,你就豁然开朗了。

基本信息 课题 人教版八年级语文第二单元第七课《背影》(作者:朱自清)

作者及 工作单位

教材剖析

《背影》是八年级语文第二单元第七课。第二单元是在第一单元(以战争为话题的单元)的基础上发出的

呼喊:不再可以让人类之间的残杀持续下去了,应当让世界充满爱,因此第二单元以 “爱 ”为主题。本单元

的五篇课文对一般人的的关爱,让学生从课文中感悟到 “爱”这类广博的感情,进而陶冶自己的情操。

人们老是说,母爱温情如水,父爱厚实如山,同学们都是洗浴在爱的雨露下幸福成长的,爱是世界

上最美的语言,爱是征服人类最有力的武器,也难怪铮铮铁汉朱自清先生,却在世界上最平时最朴素是父

爱眼前潸然泪下。作者将他人未曾在乎的父子之爱,浓缩在方寸之间,就是父亲的这个背影,几十年来感

动了无数读者,令很多人泪湿衣衫。

学情剖析

本班学生的语文学习习惯较好,在本片区同年级 18 个班处于中偏上的水平,听闻读写思查与自主、

合作、研究能力较强,有必定的剖析问题和解决问题的能力。固然大部分是 “留守学生 ”但他们的感情细腻

而丰富。因学校多次展开与 “感恩 ”相关的活动,大部分同学能用自己的优秀表现和较好的成绩,回报关爱

过自己的亲人、老师、同学、朋友等。梁月辉、田姗姗、吴欢洋等同学能经过自己的诗文朗诵或动情讲

述,感人在场的每个人,他们的文章有的在征文大赛中获奖,有的在报刊上发布。只管这样,但好多学

生的家庭并无经历过 “祸不但行 ”的日子(如:文中作者的祖母死了,父亲也失业了),很难站在作者和

作者父亲的角度来理解文中所要表达的思想感情。这将成为本节课学生认知形成最主要的阻碍点。

教学设计目标

1、知识与能力:

( 1)掌握生字词的音、形、义;

( 2)整体掌握文章的内容,理清行文的思路;

(3)学习作者奇妙的构想。

2、过程与方法:

理解要点语句所表达的特别感情。

3 感情、态度与价值观:

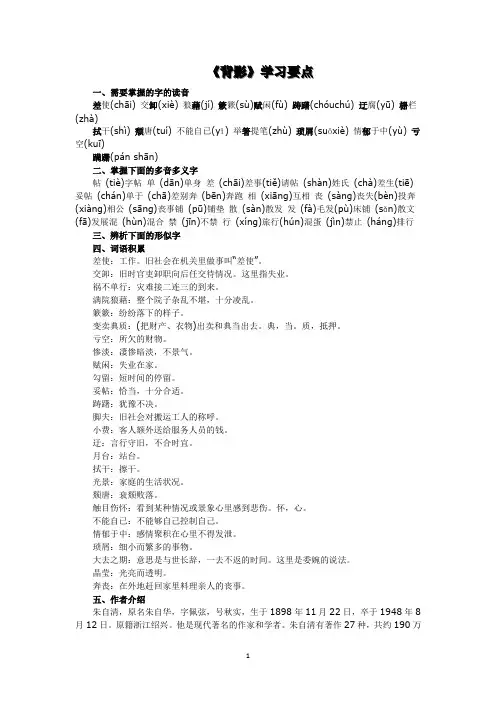

1 《《背背影影》》学学习习要要点点

一、需要掌握的字的读音

差使(chāi) 交卸(xiè) 狼藉(jí) 簌簌(sù)赋闲(fù) 踌躇(chóuchú) 迂腐(yū) 栅栏(zhà)

拭干(shì) 颓唐(tuí) 不能自已(yǐ) 举箸提笔(zhù) 琐屑(suǒxiè) 情郁于中(yù) 亏空(kuī)

蹒跚(pán shān)

二、掌握下面的多音多义字

帖 (tiè)字帖 单 (dān)单身 差 (chāi)差事(tiě)请帖 (shàn)姓氏 (chà)差生(tiē)妥帖 (chán)单于 (chā)差别奔 (bēn)奔跑 相 (xiāng)互相 丧 (sàng)丧失(bèn)投奔

(xiàng)相公 (sāng)丧事铺 (pū)铺垫 散 (sàn)散发 发 (fà)毛发(pù)床铺 (sǎn)散文

(fā)发展混 (hùn)混合 禁 (jīn)不禁 行 (xíng)旅行(hún)混蛋 (jìn)禁止 (háng)排行

三、辨析下面的形似字

四、词语积累

差使:工作。旧社会在机关里做事叫“差使”。

交卸:旧时官吏卸职向后任交待情况。这里指失业。

祸不单行:灾难接二连三的到来。

满院狼藉:整个院子杂乱不堪,十分凌乱。

簌簌:纷纷落下的样子。

变卖典质:(把财产、衣物)出卖和典当出去。典,当。质,抵押。

亏空:所欠的财物。

惨淡:凄惨暗淡,不景气。

赋闲:失业在家。

勾留:短时间的停留。

妥帖:恰当,十分合适。

踌躇:犹豫不决。

脚夫:旧社会对搬运工人的称呼。

小费:客人额外送给服务人员的钱。

迂:言行守旧,不合时宜。

月台:站台。

拭干:擦干。

光景:家庭的生活状况。

颓唐:衰颓败落。

触目伤怀:看到某种情况或景象心里感到悲伤。怀,心。

不能自已:不能够自己控制自己。

情郁于中:感情聚积在心里不得发泄。

琐屑:细小而繁多的事物。

大去之期:意思是与世长辞,一去不返的时间。这里是委婉的说法。

部编版-初中语文-打印版

背影

教学目标

1.训练用普通话正确朗读的能力学习圈点批注的读书方法。

2.理解关键语句的含义。

3.体会中心与段落层次的关系。

4.通过学习课文引导学生观察父母的生活与情感,主动为父母分忧解难。

教学重点

1.理解关键语句的含义。

2.体会中心与段落层次的关系。

教学难点

课文2.3两段对于表达中心的作用是本文的难点

课时安排:2课时

第一课时

教学目标:

1.导入新课,介绍相关文学常识。

2.检查预习情况,初步感知全文。

教学内容和步骤:

一、导入

〖课前准备〗在上课前,在大屏幕里放事先用FLASH做好的《父亲》这首歌,营造良好的课堂氛围。

【师】(激发情感,创设氛围)在我的记忆中有这样几首歌词:“在我心中有一座山,险峰万里它最伟岸,爸爸,亲爱的爸爸,你就是我心中的山”;“父亲是儿那登天的梯,父亲是那拉车的牛,想儿是一封家书,千里写叮嘱,盼儿归,一袋闷烟,满天数星斗”。这些饱含深情的话语充满了对父亲的爱戴之情,同时也是父亲最真的写照,

今天,我们就来学一篇文质兼美的纪实散文,其中也刻画了一位疼爱儿子的父亲,这篇散文就是朱自清的《背影》。〖板书课题〗

二、解题

1.《背影》是一篇著名的纪实性散文,也可以说是回忆性散文,本文写于1925年,至今已六七十年,一直被广大读者所传诵,多少年来也一直被选入教材,哺育了几代人。对于这样部编版-初中语文-打印版

的名篇,我们应认真阅读、学习。

2.作者简介(看投影片)

朱自清,字佩弦,号秋实。江苏省扬州市人,著名的散文家、诗人、学者、民主战士。创作成就最大的是散文,细腻清丽、意境隽永、于朴素中见真情、洋溢着一股清新气息。

三、朗读训练

1.听录音朗读(选一段节奏舒缓情调感伤的音乐)

要求:将那些自己读不准的字标出记号;将自己不能理解的词语框出来

2.检查课前预习情况

给加点的字注音(出示课件)

奔丧. 差.使 狼藉. 簌.簌 妥贴. 踌躇.. 迂. 蹒跚.. 箸. 拭. 琐屑. 晶.莹

部编版八年级上册《背影》教案

教学目标:

1. 知识与技能:学生能够深入理解《背影》的情感内涵,掌握文中的生字新词,学习并运用文中的细节描写和叙事技巧。

2. 过程与方法:通过讲解、情感体验、角色扮演等活动,培养学生的文学鉴赏能力、情感共鸣能力和语言表达能力。

3. 情感态度与价值观:通过课文学习,激发学生对亲情的感悟,培养他们对家庭、父母之爱的珍视和感恩。

教学重点:

文章中对父亲背影的描写及其象征意义。

学生对亲情价值的感悟和感恩情怀的培养。

教学难点:

帮助学生深入理解作者对父亲深厚情感的表达。

激发学生从个人经历出发,感悟亲情的意义并表达对家人的感恩。

作者简介:

朱自清:中国现代著名作家、教育家,以其清新的文风和深刻的情感表达著称。《背影》是其代表作之一,通过对父亲背影的描写,表达了对父爱的怀念和感激。

教学准备:

《背影》课文PPT课件,包含朱自清的生平简介、作品特点和相关文学背景。

与亲情、父爱相关的图片、音频或视频资料,帮助学生感受亲情的温暖。

学生作业本、笔、角色扮演卡片、小组讨论记录表、“我眼中的亲情”写作卡片。

教学过程:

导入新课(5分钟)

1. 展示朱自清的照片和简介,简要介绍其生平和文学成就。

2. 通过亲情、父爱相关的图片或视频,激发学生对亲情主题的兴趣。

课文学习(20分钟)

1. 作者介绍:详细介绍朱自清的生平和《背影》的创作背景,为理解课文内容提供背景。

2. 朗读课文:请几名学生分段朗读课文,注意语调和情感表达,尤其是对父亲背影的描写。

3. 生字新词:解释文中的重要词汇,如“蹒跚”、“潸然泪下”等,确保学生理解并能正确使用。

4. 内容理解:引导学生概括文章的主要内容,讨论作者对父亲背影的描写及其象征意义。

深入探讨(15分钟)

1. 细节描写:分析文中的细节描写手法,如使用动作描写、心理描写等,举例说明如何增强文章的感染力。